G. Marco D’Ubaldo, Giorgio Ferrari, Gli autonomi – Volume IV. L’Autonomia operaia romana, DeriveApprodi, Roma, 2017, 224 p., € 18.00

G. Marco D’Ubaldo, Giorgio Ferrari, Gli autonomi – Volume IV. L’Autonomia operaia romana, DeriveApprodi, Roma, 2017, 224 p., € 18.00

Derive Approdi ha dato alle stampe il quarto volume della serie Gli autonomi. L’intento è quello di approfondire il racconto di una stagione politica, stringendo il focus in modo più serrato sui territori – a partire da quello romano. I curatori del volume sono Giorgio Ferrari e G.Marco D’Ubaldo, storici referenti di due realtà cruciali della piazza romana: i Comitati Autonomi Operai e il Comitato dell’Alberone.

La scelta di indagare [...]]]>

G. Marco D’Ubaldo, Giorgio Ferrari, Gli autonomi – Volume IV. L’Autonomia operaia romana, DeriveApprodi, Roma, 2017, 224 p., € 18.00

G. Marco D’Ubaldo, Giorgio Ferrari, Gli autonomi – Volume IV. L’Autonomia operaia romana, DeriveApprodi, Roma, 2017, 224 p., € 18.00

Derive Approdi ha dato alle stampe il quarto volume della serie Gli autonomi. L’intento è quello di approfondire il racconto di una stagione politica, stringendo il focus in modo più serrato sui territori – a partire da quello romano. I curatori del volume sono Giorgio Ferrari e G.Marco D’Ubaldo, storici referenti di due realtà cruciali della piazza romana: i Comitati Autonomi Operai e il Comitato dell’Alberone.

La scelta di indagare la “territorialità” delle esperienze dell’autonomia, è senza dubbio adeguata. Non c’è ricostruzione o ragionamento politico sulle “autonomie”, che possa prescindere da questa dimensione – e questo, oltre che per l’oggettività delle vicende storiche, anche per una teorizzazione largamente condivisa in quegli anni: territorio voleva dire lettura della composizione di classe, costruzione degli elementi di programma, adeguamenti dei livelli di organizzazione e di nuovo ricaduta sui territori. “Territorio” voleva dire terreno di verifica costante delle ipotesi di partenza. E non si trattava dell’ideologica suggestione del “riprendiamoci la città”: era piuttosto faticosa e dirompente costruzione quotidiana di vertenze (territoriali, appunto) che dessero al discorso sull’autonomia, gambe sociali e radicamento.

Il tono del libro si sottrae a ogni amarcord compiaciuto: si sta leggendo la storia a partire dal presente e gli autori, al di là delle vicende biografiche personali, si sentono attivamente parte in causa di una vicenda politica non chiusa, quanto piuttosto traslata e rovesciata sui giorni nostri.

Roma capitale, Roma epicentro politico, nel bene e nel male. Giusto partire dalla sua area autonoma: perché nell’arena romana i ragionamenti sulla metropoli come declinazione della nuova composizione di classe, hanno trovato il loro terreno di pratica più avanzato. Per capirlo, basterebbe avere fra la mani qualcuno dei documenti di rinvio a giudizio relativi ai molti processi contro l’autonomia operaia romana: nelle carte giudiziarie – preziosi strumenti di memoria politica, a saperli leggere – erano puntigliosamente elencati dai magistrati decine e decine di organismi autonomi con le loro sigle, i loro insediamenti sociali, i loro presunti organigrammi, e già solo quelle mappe giudiziarie renderebbero conto di quanta e quale ricchezza rivoluzionaria si stesse parlando.

I curatori del volume ricostruiscono efficacemente il quadro storico dell’Italia – e della sua capitale – agli inizi del decennio 70. In quel contesto maturano alcune condizioni precise, che costituiranno l’humus di crescita dell’autonomia a Roma:

– sul piano soggettivo la decantazione della breve stagione dei gruppi, che libera energie di migliaia di militanti;

– la lotta per la casa, da sempre cruciale in un territorio che dal dopoguerra subisce una costante pressione demografica e un impetuoso sviluppo del ciclo dell’edilizia;

– la lotta nella sanità pubblica e nel comparto elettrico, con la preziosa saldatura tra mobilitazione operaia e diritti delle utenze;

– la presenza delle istanze centrali del PCI e della CGIL, al massimo della loro egemonia, eppure già avviate verso il logoramento della stagione dei sacrifici e della repressione dei movimenti;

– l’antifascismo, in una città in cui la memoria e la presenza fascista, trent’anni dopo la fine della guerra è ancora vivissima (basta rileggere l’autobiografia di Giulio Salierno, per cogliere il senso di quella persistenza tumorale nella capitale).

È attraversando questi terreni – dentro passaggi concreti, tutti giocati nella dimensione di massa –, che si sviluppa la formazione degli organismi autonomi romani: esperienze che fin dalla fondazione portano dentro di sé lo sforzo testardo di ricomposizione dell’agire politico e di quello sindacale, la cui separatezza, nella progressiva elaborazione soprattutto dei Volsci, è giudicata come ostacolo allo sviluppo di una moderna prospettiva rivoluzionaria.

Nel giro di pochissimi anni collettivi e comitati di quartiere – vedi l’emblematica vicenda dell’Alberone – compongono una rete cittadina vivissima e magmatica che attraversa tutte le dimensioni del conflitto metropolitano: l’organizzazione delle lotte incoraggia la spontaneità dell’invenzione proletaria, che a sua volta si organizza e rilancia il processo.

Di notte non era poi così difficile imbattersi in un piccolo gruppo di persone che trainava masserizie verso qualche palazzo disabitato, a volte neanche ultimato, cercando di non farsi beccare dalla polizia. Il fenomeno era talmente vasto e inusitato per una grande città, che finì addirittura in un servizio del settimanale Time (p.85)

E questo significava che, al di là delle campagne e delle grandi lotte organizzate dalla sinistra extraparlamentare, vigeva nei quartieri e nel corpo sociale proletario un’illegalità di massa diffusa, la cui domanda di organizzazione era propriamente la ragion d’essere dell’autonomia.

L’autonomia operaia romana nasce e cammina sulle due gambe della pratica sociale: lavoro e territorio. L’organizzazione politica dei Volsci, in particolare, è espressione diretta di realtà provenienti dal mondo del lavoro salariato:

Fatta eccezione per alcuni studenti di medicina che operavano all’interno del Collettivo Policlinico (e che ebbero una importanza fondamentale nello sviluppo delle lotte) quegli organismi erano composti esclusivamente da lavoratori: impiegati, tecnici amministrativi, operai. Proprio così: operai, che avessero il camice da infermieri, la divisa da portantino o la tuta dell’Enel erano forza lavoro sfruttata come gli altri che stavano in fabbrica, anche se non avevano le “stimmate” delle mani callose. Fu un tratto distintivo dei Volsci quello di imporre all’attenzione del movimento quelle figure snobbate dagli esegeti della classe operaia, quasi che fossero improduttive o parassite, comunque ritenute marginali rispetto all’interpretazione del conflitto capitale lavoro (p.59)

Quindi: naturale acquisizione del carattere socialmente dispiegato dello sfruttamento capitalistico, naturale considerazione del carattere “operaio” di questo lavoro sociale.

Lavoro e territorio, dicevamo: nel corso degli anni 70 romani, alcuni quartieri, vedi Centocelle o San Basilio, liberano il massimo del loro potenziale, in una specie di continuità carsica del conflitto, che persiste dal dopoguerra – occupazioni, autoriduzioni, rivendicazione di trasporti, servizi, socialità alternativa.

Mettere in rete questa proliferazione, non è semplice: si inventano strumenti nuovi – come l’Assemblea cittadina dei comitati operai e di quartiere -, tutti esperimenti faticosi, che vivono di unità, rotture, ricomposizioni, tessuti quotidianamente col filo delle lotte e delle vertenze.

Il metodo dell’autonomia romana, davanti a questa ricchezza sociale, è sempre il medesimo: dalla masse alle masse, perché autonomia vuole dire anzitutto rottura della cattiva dialettica tra presunte “avanguardie esterne” e classe.

Accadeva infatti in quegli anni che un avanguardia colta ed edonista andava sovrapponendo la sua Weltanschauung alla storia reale di un paese mancato… Le concezioni negatrici in origine di un processo di emancipazione proletario indipendente e della capacità della masse di darsi una propria organizzazione autonoma, erano largamente diffuse tra le avanguardie di allora (p.47)

L’Autonomia nasceva come rovesciamento di queste concezioni, che erano eredità non solo dal revisionismo, ma anche del ceto politico del 68.

Giorgio Ferrari descrive i Volsci come un laboratorio dell’ortoprassi sociale, in cui però regnava il gusto dell’eterodossia teorica:

Nell’epoca del post-comunismo mi sento ancora marxista e autonomo: per questo, quando nei primi anni 70 incontrai i compagni del Policlinico e dell’Enel che erano usciti dal Manifesto, per me fu un sollievo. Finalmente potevo esprimere i miei dubbi sull’esperienza comunista senza essere guardato con sospetto; finalmente facevo assieme ad altri quelle riflessioni politiche a cui i rivoluzionari non dovrebbero mai sottrarsi (p.20)

La crisi del paradigma comunista, nella maturità dello sviluppo e della crisi capitalistica degli anni 70, è già palese, per chi voglia vederla, nonostante le piazze piene e i pugni chiusi: l’autonomia operaia era anche il terreno su cui tale dibattito poteva liberarsi con più franchezza.

L’esatto opposto di quelle componenti gruppettare in cui regnava l’ortodossia più conformista, le quali, negli anni della sconfitta, passarono dalla sera alla mattina dall’altra parte della barricata, lasciando dietro di sé le loro sicurezze dogmatiche come una vecchia pelle di serpente – e continuando magari a predicare con la medesima sicumera, le magnifiche e progressive sorti del riformismo anni 80…

La prima metà degli anni 70, vedono l’autonomia romana in prima fila nel tentativo di stabilizzare ipotesi di lavoro politico nazionale. Non è facile, proprio perché alcune esperienze sono a forte caratterizzazione politico-ideologica, mentre altre vivono una dimensione essenzialmente sociale – e non è scontata la condivisione di linguaggi e campagne.

Il rapporto che i Comitati Autonomi Operai provano a consolidare è sull’asse milanese con Rosso, che per un periodo diventa anche rivista nazionale (con via dei Volsci redazione romana). Ma la stagione dell’autonomia milanese è una fiammata che nasce più tardi e si consuma prima, rispetto alla solidità dell’esperienza romana. Differenze radicali di lavoro politico, diventano ostacoli alla costruzione di un punto di vista nazionale: Rosso, sotto la guida di Negri, spinge molto sulla retorica dell’operaio sociale e su una progressiva centralizzazione di struttura, funzioni e direzione politica. Per i Volsci, l’acquisizione del carattere sociale dello sfruttamento capitalistico è una consapevolezza quotidiana che non ha bisogno di conferme o forzature – né teoriche né in termini di costruzione del partito. A Roma, anche nei momenti più alti del conflitto, si preferisce organizzare la vertenzialità diffusa del lavoro sociale sul territorio, non ritenendo matura alcuna credibile “dualistica dei poteri”. Nella rievocazione dei curatori riecheggia ancora la polemica di parte romana verso una torsione intellettualistica, ideologica e soggettivista, che segnerà pesantemente il laboratorio milanese e il suo tracollo.

Il dibattito tra le diverse anime nazionali diventerà rottura. Ma ormai siamo già alle soglie dei tre passaggi chiave che determineranno il senso di quella stagione e il suo declino: la fiammata del 77, il rapimento Moro e la grande ondata repressiva che comincia il 7 Aprile 79 e proseguirà ben oltre la metà degli anni 80.

Dentro questa potente storia di emancipazione e rivolta, scorrono le vicende umane di una generazione di militanti: gli arresti ripetuti di Pifano, Miliucci e decine di altri quadri dirigenti, la chiusura di Onda Rossa e dei Volsci ad opera di Cossiga, le lotte dei disoccupati organizzati della legge 285, migliaia di appartamenti occupati, l’intervento nell’Irpinia terremotata, i cicli di autoriduzione, le lotte per i servizi e una pressione costante sulla spesa pubblica, colta efficacemente nella sua dimensione di salario sociale.

La stagione della gestione dei processi politici e della dissociazione, dividerà ulteriormente i destini delle diverse componenti organizzate: davanti allo tsunami repressivo i Comitati Autonomi Operai esprimeranno una capacità di tenuta, che altri non riuscirono a marcare. Rosso e tutte le esperienze dell’autonomia milanese scompariranno sul finire degli anni 70 stritolati dalla repressione e dalla deriva clandestina. Il ceto politico-intellettuale autonomo si frammenterà in scelte e opzioni non sempre dignitose, tra dissociazioni, conversioni istituzionali e pelosi innocentismi (curiosamente il libro non ricorda la contestazione furiosa della piazza romana al comizio “radicale” di Toni Negri: un episodio minore, che dà però la misura di quanto fossero cambiati i termini del dibattito politico, dentro la sinistra rivoluzionaria, nel breve volgere di pochi anni…).

Di fatto, all’inizio degli anni 80, le uniche soggettività autonome sopravvissute alla bufera del 7 aprile e alla sconfitta di classe, sono l’area romana e il polo veneto: due realtà che conviveranno per un decennio nel Coordinamento nazionale antinucleare antimperialista, in una testarda dialettica (di unità e competizione…), che segnerà positivamente anche le grandi campagne di quegli anni contro le carceri speciali e la tortura, il contrasto al Piano Energetico Nazionale, le battaglie internazionaliste, dall’America Latina alla Palestina.

I Comitati Autonomi Operai, per tutto il decennio 80, saranno il punto di riferimento nella faticosa opera di ricostruzione di un tessuto nazionale, soprattutto per i giovani gruppi del centro sud.

non avremmo potuto reggere l’impatto della repressione di quegli anni bui senza la convinzione di migliaia di militanti e la solidarietà dei quartieri proletari… e questa non scaturiva da un cenacolo di teste pensanti, ma da un radicamento sul territorio che non aveva precedenti e dove le lotte costituirono la migliore scuola quadri che avremmo potuto immaginare (p.125)

Troppe cose, però, stavano rapidamente cambiando: riprodurre se stessi e le proprie forme non è nel DNA autonomo; l’autonomia non sa e non può darsi come cristallizzazione, come preservazione della memoria – è un processo in movimento che impone di stare un passo avanti, inventare nuovi paradigmi, bruciare sempre i ponti alle proprie spalle. Anche su Via dei Volsci e la piazza romana, incombono gli anni 90: la Seconda repubblica incalza, il sistema dei partiti crolla, i blocchi sociali tradizionali vanno sfaldandosi, il capitalismo italiano diventa terreno di scorribanda multinazionale, sempre più marginalizzato nella divisione internazionale del lavoro e dei capitali. Ma questa è già storia di oggi.

Nella mutata situazione politica e sociale, i comitati autonomi operai vanno senza drammi e clamori verso l’autoscioglimento: nel 1992, nel corso di una discussione pubblica e collettiva, la maggior parte degli autonomi romani sceglie di considerare esaurita la funzione dell’organizzazione dei Comitati autonomi («vent’anni erano davvero troppi», dice Ferrari).

L’orizzonte è una nuova immersione nelle due ipotesi di lavoro che si erano sedimentate nel corso degli anni 80: la costruzione dei Cobas e le occupazioni autogestite, come elemento di ri-radicamento nel mondo del lavoro e nel territorio.

Storia aperta, quella dell’autonomia.

Storia sospesa, forse – per quello che non si riuscì a fare e per quello che non si è ancora riusciti a dire.

che fare delle nostre vite non ci sembra affatto scontato. Non pensiamo che a risolvere il problema basti la stesura di un programma comune – che già a redigerlo significherebbe aver messo a confronto analisi e prospettive – se non si rende almeno manifesta l’intolleranza a questo presente, senza nasconderci le difficoltà e senza remore nel dirci come la pensiamo. Ed è questo il tratto distintivo che tanti anni fa, ci ha fatto riconoscere l’uno nell’altro prima ancora di incontrarci. L’intolleranza al presente ci ha fatto incontrare, la volontà di cambiarlo ci ha fatto riconoscere compagni nella vita e nella lotta. Senza questo legami umano e politico, senza questa complicità nel vivere insieme un’avventura estrema fino a mettere la propria vita nella mani dell’altro, saremmo stati un’altra cosa (p. 194)

Che fare delle nostre vite, non ci sembra affatto scontato. Un’affermazione che suona tutt’altro che esistenziale e individualista, una domanda di senso che rimbalza di generazione in generazione, si rovescia sul presente, interroga il futuro. Una propensione molto “autonoma” nel cercare le vie nuove della prospettiva rivoluzionaria.

]]> Pasquale Abatangelo, Correvo pensando ad Anna. Una storia degli anni settanta, Edizioni Dea, Firenze 2017, pag. 325, € 16,00

Pasquale Abatangelo, Correvo pensando ad Anna. Una storia degli anni settanta, Edizioni Dea, Firenze 2017, pag. 325, € 16,00

Parafrasando Bertolt Brecht, e forse forzandone un po’ l’interpretazione, risalta evidente come ‘il comunismo sia una cosa semplice, difficile a farsi’,1 considerazione adatta al racconto dell’esperienza di vita di Pasquale Abatangelo che finisce anche col coincidere con la storia della nascita, della breve durata e parabola discendente dei Nuclei Armati Proletari.

La storia di un ‘migrante di ritorno’, i cui nonni [...]]]>

Pasquale Abatangelo, Correvo pensando ad Anna. Una storia degli anni settanta, Edizioni Dea, Firenze 2017, pag. 325, € 16,00

Pasquale Abatangelo, Correvo pensando ad Anna. Una storia degli anni settanta, Edizioni Dea, Firenze 2017, pag. 325, € 16,00

Parafrasando Bertolt Brecht, e forse forzandone un po’ l’interpretazione, risalta evidente come ‘il comunismo sia una cosa semplice, difficile a farsi’,1 considerazione adatta al racconto dell’esperienza di vita di Pasquale Abatangelo che finisce anche col coincidere con la storia della nascita, della breve durata e parabola discendente dei Nuclei Armati Proletari.

La storia di un ‘migrante di ritorno’, i cui nonni erano stati costretti ad espatriare in Grecia dalla miseria dispensata a piene mani dalla monarchia sabauda, mentre i genitori (nati a Patrasso) sono stati tra le innumerevoli vittime di un regime criminale, colonialista ma straccione, con ambizioni imperiali frustrate.

Così, gli italiani di Grecia, gli skylofraghi : ‘cani italiani’, dovettero abbandonare la penisola ellenica, poiché “Vent’anni di politica aggressiva del fascismo, l’occupazione del paese e l’alleanza con i nazisti, non lasciava spazio a molti distinguo…La colpa della patria di origine macchiava ogni uomo e ogni donna di provenienza italiana. A causa del fascismo, questa gente perdette la dignità di cittadino, e ben presto anche le case e ogni bene posseduto”.

E’ impressionante constatare, ancor più nell’Italia immemore di oggi che ricopre di epiteti offensivi gli immigrati, come il disprezzo, la xenofobia e il razzismo nei confronti degli emigranti italiani siano stati comuni anche ad altri paesi occidentali: in Grecia erano ‘cani italiani’, in Belgio, quando i nostri connazionali andavano a farsi ‘gasare’ nelle miniere della Vallonia, sulle vetrine di bar, negozi ed esercizi pubblici, campeggiavano cartelli sui quali c’era scritto: ‘vietato l’ingresso ai cani e agli italiani’. Sempre nello stato artificiale belga, ma anche nella civilissima Svizzera, venivano apostrofati con un offensivo ‘italiani, cìngali’ (zingari). Aggiungendo, in questo caso, la discriminazione razziale a quella etnica .

La famiglia Abatangelo, di origini pugliesi, è così costretta a rientrare in Italia.

Sbarcati a Bari, sono trasferiti a Bologna “su un treno merci utilizzato per il trasporto degli animali…furono alloggiati come bestie nelle stalle per cavalli di una caserma militare…dopo sei mesi di permanenza a Bologna in quelle condizioni, intervenne un nuovo trasferimento…la destinazione risultò Firenze, in una vecchia caserma in disuso adibita a centro profughi”.

La famiglia Abatangelo, composta inizialmente da otto persone, cui si aggiungono Nicola e Pasquale (nati rispettivamente nel 1947 e nel 1950, a Firenze), è costretta a vivere per ben dieci anni (1946-1956) dentro un camerone “in coabitazione con altre sei famiglie, per un totale di una cinquantina di persone”.

Finalmente gli Abatangelo, nel 1956, si trasferiscono “nelle nuove case popolari appositamente costruite per i profughi…erano appartamenti di quarantacinque metri quadrati suddivisi in tre vani, più il bagno…a noi che eravamo in dieci, toccarono due appartamenti sullo stesso pianerottolo, comunicanti attraverso un terrazzino”. Delle vere e proprie ‘case minime’, anche se non più un acquartieramento militare. L’indigenza, costringe nell’estate del 1957 la famiglia italo-greca ad inviare Pasquale in collegio, nella Pia Casa del Lavoro di via Montedomini, dove raggiunge Nicola.

“Lo stabile era molto grande e accoglieva, se così si può dire, bambini, ragazzi, giovani adulti, anziani e vecchi piuttosto malandati, spesso ammalati e in punto di morte. In quel triste recipiente coabitavano figli di nessuno provenienti dagli orfanatrofi, figli di gente che viveva in povertà, e rottami alla fine della corsa, abbandonati semplicemente a se stessi. Insomma, tutti scarti”. Anticamera del carcere per i giovani, del cimitero per gli anziani. Questa la drammatica, impotente ma realistica testimonianza dell’autore che, in tale ‘limbo terreno’, ci rimane fino al conseguimento della licenza media, ormai quasi sedicenne.

E, non ancora sedicenne, Pasquale, subisce il primo arresto (insieme a Nicola e un cugino) con detenzione in carcere minorile. L’arresto, che ritiene ingiusto, immotivato, conseguenza di verbali manipolati, lo convince sempre più che non vuole inserirsi ‘nel ciclo della fatica e della disciplina sociale’.

In mezzo a tutti questi repentini sconvolgimenti incontra Anna, il suo amore. E racconta lo svolgersi del loro complesso e complicato (fughe, arresti, evasioni, latitanza, militanza politica, carceri speciali con rivolte, pestaggi, isolamento, mancati colloqui dopo giorni di viaggio e chilometri percorsi, oppure solo attraverso un citofono, separati, lei e spesso anche i bambini, da un muro di vetro), ma solido rapporto, che ha attraversato quasi mezzo secolo. Descrive i loro sentimenti, gli affetti, la rabbia e il dolore.

Fuori dai confini del recinto perbenista compie i primi furti e rapine, a beneficio ed ‘uso personale’. Arrestato, incontra in carcere un militante della sinistra rivoluzionaria, Luca Mantini, esponente fiorentino di Lotta Continua, che lo ‘aiuta’ ad andare ancora oltre, a coniugare la ribellione con la lotta e condividere gli ideali autentici di solidarietà, uguaglianza e giustizia.

Con Mantini che, abbandonata LC costituisce il Comitato George Jackson, organizzando iniziative di sostegno ai carcerati, inizia ad individuare come ‘complice’ quella consistente parte di proletariato marginale che popola le galere e che ha promosso e sviluppato il movimento di lotta nelle carceri di fine anni sessanta, inizio settanta, nel quale affondano le proprie radici e prendono le mosse i Nuclei Armati Proletari. Proprio in un periodo in cui anche soggetti diversi dagli extra-legali, iniziano a conoscere personalmente la durezza del carcere, conseguenza del ciclo di lotte del ’68-’69. Studenti, operai, insegnanti varcano i cancelli dei vari penitenziari a seguito di scontri con la polizia durante manifestazioni di piazza, occupazioni di scuole ed università, azioni di antifascismo militante e solidarietà internazionalista.

Molte organizzazioni della sinistra extraparlamentare costituiscono sezioni specifiche che si occupano della questione carceraria. La più attiva e conosciuta è senz’altro quella di LC, che dedica sulla sua stampa periodica una rubrica fissa: ‘I dannati della terra’ . Nel giugno 1972 pubblica un libro, Liberare tutti i dannati della terra, che “raccoglie documenti, lettere, cronache scritte da detenuti che hanno mantenuto un collegamento politico costante con i nuclei esterni di intervento nelle carceri di Lotta Continua”. Un anno più tardi diffonde Ci siamo presi la libertà di lottare. Il movimento di massa dei detenuti da gennaio a settembre ‘73.2

Molte organizzazioni della sinistra extraparlamentare costituiscono sezioni specifiche che si occupano della questione carceraria. La più attiva e conosciuta è senz’altro quella di LC, che dedica sulla sua stampa periodica una rubrica fissa: ‘I dannati della terra’ . Nel giugno 1972 pubblica un libro, Liberare tutti i dannati della terra, che “raccoglie documenti, lettere, cronache scritte da detenuti che hanno mantenuto un collegamento politico costante con i nuclei esterni di intervento nelle carceri di Lotta Continua”. Un anno più tardi diffonde Ci siamo presi la libertà di lottare. Il movimento di massa dei detenuti da gennaio a settembre ‘73.2

Sempre in quegli inizi di anni settanta, riferendoci solo ad autori italiani, sono pubblicati lavori specifici e mirati, realizzati da un giornalista autore indipendente, da un sociologo ex carcerato ed ex fascista3 ‘riconvertito’ in carcere alla militanza di sinistra e da una militante politica attiva. L’ “Inchiesta sulle carceri” di Emilio Sanna, trasposizione scritta di una trasmissione televisiva, Dentro il carcere, sul sistema carcerario italiano, trasmessa in tre puntate dal secondo canale Rai4 . Giulio Salierno, con Aldo Ricci, realizza poi un’inchiesta sulle carceri italiane, riconosciuta come punto di riferimento nella sociologia della pena in Italia5 . Il solo Salierno realizza infine uno studio sul sottoproletariato “per un approccio politico e metodologico al problema dell’alleanza tra classe operaia e ‘Lumpenproletariat’” e si premura di specificare: “Questo lavoro non è e non vuole avere alcuna pretesa esaustiva, né rappresentare un’ analisi conclusiva sul problema del sottoproletariato-la cui stessa definizione è tutta da valutare e verificare-ma semplicemente costituire un apporto , uno stimolo, un contributo alla discussione e allo studio dello stesso”.6

Chiudiamo questa finestra editoriale con la ricerca di Irene Invernizzi, Il carcere come scuola di rivoluzione, significativamente dedicata ‘Ai martiri di Attica’,7 che precisa: “Se l’organizzazione e la stesura di questo libro sono mie, la sua elaborazione è frutto del lavoro collettivo di un gruppo di militanti di Lotta Continua che, a partire dalla primavera 1971, si sono posti il problema del carcere come oggetto d’intervento politico, e naturalmente di molti detenuti coi quali siamo entrati in contatto”. 8

Abatangelo, entrato in galera ‘delinquente’, ne esce con una coscienza politica grazie al movimento che si è sviluppato dentro ed intorno ad essa. Ed è così che nell’estate del 1974 decide, insieme ad alcuni compagni fiorentini del ‘George Jackson’ di aderire ai NAP. Un’organizzazione ancora embrionale ma già presente a Napoli e Roma. Al 2 ottobre data la prima azione pubblica dei neo costituiti ‘Nuclei’: un’automobile, munita di altoparlante, diffonde un audio-messaggio davanti, rispettivamente, le carceri di Napoli, Milano e Roma-Rebibbia. Al termine della registrazione le automobili si distruggono esplodendo. Qualche giorno dopo si tenta la stessa azione alle Murate di Firenze. Per un guasto tecnico non va a buon fine.

Abatangelo, entrato in galera ‘delinquente’, ne esce con una coscienza politica grazie al movimento che si è sviluppato dentro ed intorno ad essa. Ed è così che nell’estate del 1974 decide, insieme ad alcuni compagni fiorentini del ‘George Jackson’ di aderire ai NAP. Un’organizzazione ancora embrionale ma già presente a Napoli e Roma. Al 2 ottobre data la prima azione pubblica dei neo costituiti ‘Nuclei’: un’automobile, munita di altoparlante, diffonde un audio-messaggio davanti, rispettivamente, le carceri di Napoli, Milano e Roma-Rebibbia. Al termine della registrazione le automobili si distruggono esplodendo. Qualche giorno dopo si tenta la stessa azione alle Murate di Firenze. Per un guasto tecnico non va a buon fine.

Ma è il 29 ottobre che si registra il vero e proprio ‘battesimo del fuoco’. Per reperire il denaro necessario ad acquistare una grossa partita di armi si decide di praticare un ‘esproprio proletario’ ad una banca. Vari motivi e situazioni imprevedibili costringono i nappisti a dirottare l’azione su un istituto di credito diverso da quello individuato e studiato. La scelta cade sulla Cassa di Risparmio di Firenze, agenzia di Piazza Leon Battista Alberti, conosciuta proprio da Pasquale Abatangelo perché rapinata qualche anno prima.

Nel suo libro, Abatangelo, si sofferma sul tragico epilogo del tentato esproprio: “La rapina di Piazza Alberti e la morte di Luca Mantini e di Sergio Romeo destarono una enorme sensazione tra l’opinione pubblica e nel movimento rivoluzionario. Erano i primi morti della guerriglia italiana dopo Giangiacomo Feltrinelli, e la dinamica dei fatti indusse molti ad ipotizzare un agguato dei carabinieri nei nostri confronti. Ma è chiaro che non si verificò niente del genere. La verità è che molto dipese dal caso e dalla nostra cocciutaggine…Ma bisogna avere il coraggio di riconoscere gli errori e di guardare in faccia le cose. Peccammo di frettolosità sia nella riunione plenaria, sia sul terreno di azione. La partita di armi era sicuramente importante, ma non abbastanza da autorizzare una rapina priva di inchiesta seria ed approfondita…E non cademmo in un agguato”.

Rosso, giornale dentro il movimento, nel suo speciale ‘Contro la repressione’, del marzo-aprile 75, aveva dedicato una ricostruzione (pagg. 68-73) ricca di fotografie, disegni, schizzi ed ipotesi ‘fantasiose’ forzando molto anche il titolo: “L’agguato di Firenze”. Adesso, Pasquale Abatangelo, sgombra il campo da equivoci ed immaginazioni, ristabilendo una volta per tutte la verità dei fatti.

I NAP sono stati un’organizzazione armata originale e particolare, una miscela interessante di militanti politici ed ex ‘delinquenti’-proletari prigionieri-emarginati, con due (principalmente) centri logistico-operativi: quello di Firenze, al centro nord, e quello di Napoli, al sud. La durata della loro attività, relativamente breve, inizia nell’ottobre ’74 e termina, approssimativamente, nel luglio ’77 con l’uccisione di Antonino Lo Muscio a Roma, ex proletario prigioniero e figlio di una famiglia comunista del Pci. La loro azione politico-militare è costellata, come testimonia e chiarisce Abatangelo, da volontarismo, pressapochismo, improvvisazione e disorganizzazione. Ciò è confermato dalle numerose azioni fallite, oppure finite tragicamente, nonché l’elevato tributo di sangue in termini di vite umane sacrificate: Luca e Annamaria Mantini, Sergio Romeo, Giovanni Taras, Martino Zicchitella,9 Vito Principe, Tonino Lo Muscio, Alberto Buonoconto .

I NAP sono stati un’organizzazione armata originale e particolare, una miscela interessante di militanti politici ed ex ‘delinquenti’-proletari prigionieri-emarginati, con due (principalmente) centri logistico-operativi: quello di Firenze, al centro nord, e quello di Napoli, al sud. La durata della loro attività, relativamente breve, inizia nell’ottobre ’74 e termina, approssimativamente, nel luglio ’77 con l’uccisione di Antonino Lo Muscio a Roma, ex proletario prigioniero e figlio di una famiglia comunista del Pci. La loro azione politico-militare è costellata, come testimonia e chiarisce Abatangelo, da volontarismo, pressapochismo, improvvisazione e disorganizzazione. Ciò è confermato dalle numerose azioni fallite, oppure finite tragicamente, nonché l’elevato tributo di sangue in termini di vite umane sacrificate: Luca e Annamaria Mantini, Sergio Romeo, Giovanni Taras, Martino Zicchitella,9 Vito Principe, Tonino Lo Muscio, Alberto Buonoconto .

Pasquale Abatangelo ha sperimentato, suo malgrado, tutti i vari gradi di reclusione: dal collegio al super carcere con contorno di articolo 90 e ‘braccetti della morte’. In prigione, dove è rimasto rinchiuso continuativamente per più di 20 anni, è diventato comunista, ha patito il dolore delle separazioni politiche dai suoi compagni.

Sarà tra i tre militanti dei NAP, che considerata esaurita l’esperienza nappista, aderiranno inizialmente alle Brigate Rosse: oltre a lui, Domenico Delli Veneri e Giorgio Panizzari. Poi, anche altri militanti, attueranno la stessa scelta. In carcere ha studiato. Testi ideologici e di teoria politica, ma anche letteratura e poesia. Ha maturato la capacità critica e la più difficile pratica dell’autocritica. Quando le BR si ‘spaccano’, come quasi tutti i militanti detenuti (tranne poche eccezioni: Gallinari, Piccioni, Seghetti e alcuni altri del Partito Comunista Combattente) aderisce al Partito Guerriglia, ma è in grado di capire, dopo alcune azioni ed iniziative ‘esagerate’ compiute dai suoi compagni di ‘corrente’, che “il partito della guerra sociale totale” non fa per lui : “… il caso di Giorgio Soldati, ucciso a Cuneo nel dicembre del 1981, e quello di Ennio Di Rocco, strangolato a Trani nel luglio del 1982, erano roba nostra, e sembravano fatti apposta per generare dubbi e repulsione tra gli stessi fautori del rigore rivoluzionario… 10 Quanto ai deboli, le punizioni erano un dovere, avevo condannato tante volte, ma volevo continuare a giudicare con equilibrio, e anche con quello spicchio di umanità…E poi un avvenimento incredibile, il 21 ottobre a Torino venne eseguita una rapina in banca, nel corso della quale il nucleo operativo del Partito Guerriglia uccise a freddo due agenti della Mondialpol in servizio di guardia alla filiale, al solo scopo di dare risalto a un comunicato in cui si accusava infondatamente di tradimento Natalia Ligas…i nuovi metodi della ‘comunicazione sociale trasgressiva’…Cosa c’entrava tutto questo con l’obbrobrio di Torino?” 11

Abatangelo, quando necessario, ha saputo essere duro, ma non ha mai perso la tenerezza. ‘Proletario semplice’, in carcere ha incontrato i comunisti ed ha abbracciato il comunismo, si è ‘alfabetizzato’ teoricamente ed ideologicamente, ma non ha mai sopportato i “preti rossi e i professorini saccenti”. Con un’istantanea nitida, non mossa, e senza bisogno di didascalia, individua con precisione le ‘mosche cocchiere’ o, se preferite, i ‘grilli parlanti’ di una certa intellighenzia presuntuosa: i sofistici teorici. “Ma le ’moltitudini’ e l’ ‘impero’ erano parole troppo fragili e acquose per sostenere l’urto della risposta del potere”. Per contro, ha espresso affetto, stima umana e politica nei confronti del comunista di Reggio Emilia: Prospero Gallinari, ed ha apprezzato “la sua umanità, la sua umiltà, e soprattutto lo spessore della sua incrollabile identità comunista”.

Nelle ultime pagine della sua testimonianza ricorda chi gli è sempre stato vicino, i ‘complici’ dei primi furti e rapine, i componenti delle bande di ‘malavitosi’ che già combattevano il potere costituito ed arrogante. Ci sono ‘i dannati della terra’, i primi compagni che ha incontrato, quelli con cui ha iniziato a pensare come distruggere il mostro, con i quali ha costituito i NAP. E ci sono anche i compagni con cui ha condiviso la militanza nelle Brigate Rosse, dalle ‘prime’, monolitiche ed autorevoli, ai mille rivoli in cui si sono divise e dissolte. C’è il ricordo dei ‘suoi’ morti. Ancora una volta senza separare il rapporto politico da quello personale. Soprattutto c’è l’attaccamento e l’amore, oltre che per i figli, per le sue donne, Anna “che c’è sempre stata e che ha cresciuto i nostri figli” e per sua madre, “la profuga greca che ci ha partorito nella caserma di via della Scala”. E in questa definizione non c’è razzismo linguistico, né differenziazione, distacco o superiorità, bensì il riconoscimento delle maggiori umiliazioni e discriminazioni subite proprio per la sua condizione di ‘migrante di ritorno’. La propria forza e dignità.

Nelle ultime pagine della sua testimonianza ricorda chi gli è sempre stato vicino, i ‘complici’ dei primi furti e rapine, i componenti delle bande di ‘malavitosi’ che già combattevano il potere costituito ed arrogante. Ci sono ‘i dannati della terra’, i primi compagni che ha incontrato, quelli con cui ha iniziato a pensare come distruggere il mostro, con i quali ha costituito i NAP. E ci sono anche i compagni con cui ha condiviso la militanza nelle Brigate Rosse, dalle ‘prime’, monolitiche ed autorevoli, ai mille rivoli in cui si sono divise e dissolte. C’è il ricordo dei ‘suoi’ morti. Ancora una volta senza separare il rapporto politico da quello personale. Soprattutto c’è l’attaccamento e l’amore, oltre che per i figli, per le sue donne, Anna “che c’è sempre stata e che ha cresciuto i nostri figli” e per sua madre, “la profuga greca che ci ha partorito nella caserma di via della Scala”. E in questa definizione non c’è razzismo linguistico, né differenziazione, distacco o superiorità, bensì il riconoscimento delle maggiori umiliazioni e discriminazioni subite proprio per la sua condizione di ‘migrante di ritorno’. La propria forza e dignità.

NAP: bibliografia essenziale

Per la storia politica dei Nap: origini, sviluppo, attività e processi, sono molto interessanti e ben documentate due pubblicazioni, entrambe riconducibili alla rivista CONTROinformazione. La prima, anche in termini cronologici (anno 1976) di pubblicazione, realizzata dalla redazione della rivista (il contributo maggiore è stato fornito da uno dei componenti, Ermanno Gallo) si intitola semplicemente NUCLEI ARMATI PROLETARI, Quaderno n. 1 di CONTROinformazione. Nella prima parte si mettono a confronto le opinioni (Marxismo e marginalità) diverse e divergenti dei principali ideologi marxisti-leninisti, da Marx ed Engels che stigmatizzano e disprezzano politicamente “Il sottoproletariato, un’accozzaglia di istinti senza storia”, al possibilista Lenin “Il sottoproletariato, un possibile soldato della insurrezione proletaria”, fino al pragmatico-realista Mao Tse Tung “Il sottoproletariato, una componente di classe che esige una rigorosa direzione strategica”, per arrivare agli studiosi moderni del sottoproletariato: Frantz Fanon de I dannati della terra 12 e George Jackson13 e dello ‘Schiavo nero: una bomba innescata contro il fascismo imperialista’. La seconda parte contempla l’ ‘Intervista ai compagni dei Nap’, la cronistoria dell’attività, le azioni, le morti, gli arresti, le biografie di alcuni militanti ‘caduti’. Il ‘quaderno’ si conclude con la proposizione del ‘Comunicato N° 1 nel processo ai NAP iniziato a Napoli il 22 novembre 1976’. L’Unità, nella sua edizione del 30 maggio 1977 (pag. 3) gli ‘dedicò’ una velenosa recensione a firma Duccio Trombadori: “L’arsenale ‘teorico’ dei NAP”, con un occhiello esagerato: ‘Dietro le imprese criminali che hanno colpito il nostro paese’, ed un sommario improbabile, ma di stupefacente fantasia: “Una delirante prospettiva che affida ruoli di avanguardia rivoluzionaria a figure sociali di emarginati, di ‘non garantiti’, di detenuti – Il carcere come luogo privilegiato di formazione e di lotta per ‘portare l’attacco al cuore dello stato’ – I punti di contatto con l’area dell’ ‘autonomia’“. L’altra pubblicazione, edita come supplemento della rivista, è un giornale formato lenzuolo che titola “Sud, proletari in rivolta. Facciamo diventare il processo ai compagni dei N.A.P. base di partenza di un dibattito sulla lotta armata”, realizzato in concomitanza con l’apertura del processo di Napoli.

Così come il ciclo di lotte dentro/contro il carcere di inizio anni settanta aveva stimolato la strutturazione di apposite commissioni in seno alla sinistra ‘estrema’, con conseguente produzione di opuscoli, libri, rubriche giornalistiche attinenti la situazione carceraria; gli arresti di massa conseguenti allo svilupparsi e radicarsi di organizzazioni combattenti verso la metà degli stessi anni, e l’istituzione delle carceri speciali, hanno determinato la realizzazione e diffusione di numerosi ciclostilati, bollettini, riviste, numeri monografici contro l’istituzione totale per antonomasia. Ne ricordiamo alcune. Già nell’estate del 1975 a Milano viene dato alle stampe un bollettino con periodicità incostante: ‘Solidarietà Militante’. Informazioni del Comitato Internazionale di Difesa dei Detenuti Politici in Europa. Nell’inverno 1976 iniziano le pubblicazioni ‘Carcere Informazione’- a cura del Centro di Documentazione di Pistoia fino al n. 16; i nn. 17 e 18 appaiono come supplemento a Stampa Alternativa, così come il n. 19-20 (feb.-mar. ’79) in coedizione con ‘Senza Galere’- nonché ‘Carcere Oggi…e per conoscenza al Ministro di Grazia e Giustizia’ del Soccorso Rosso Milanese. A Livorno, il Collettivo Anarchico ‘Niente più sbarre’ edita il ciclostilato omonimo che, nell’ ultimo numero rintracciato (gennaio 1979) si trasforma in Bollettino del collettivo Anarchico di Livorno. A Torino, il comitato ‘Controsbarre’ diffonde il ‘Bollettino di informazione carceraria’, che poi (nov.-dic. 1977) pubblicherà ‘chiamiamo comunista…una società Senza Galere’, giornale del proletariato comunista detenuto. Numero monografico è ‘Carcere e lotta di classe’, del maggio 1976, ciclostilato in collaborazione tra la sezione torinese del Comitato Internazionale Difesa Detenuti Politici in Europa, Soccorso Rosso Milanese e ‘Solidarietà Militante’ di Trento. Ultimi due riferimenti: nel novembre 1976, a cura del Soccorso Rosso Milanese, viene stampato, per le Edizioni Ghisoni, “non bastano le galere per tenerci chiusi…” e, nell’ottobre 1978, Speciale Asinara. La settimana rossa. 19-26 agosto, 21-23 settembre 1978, Edizioni Anarchismo, Catania. Agli inizi degli anni ottanta iniziano, a Milano, le pubblicazioni de “Il Bollettino” del Coordinamento dei Comitati contro la Repressione.

I NAP. Storia politica dei Nuclei Armati Proletari e requisitoria del Tribunale di Napoli, a cura del Soccorso Rosso Napoletano, Collettivo Editoriale Libri Rossi, Milano, 1976

CHI PROCESSA CHI! Non si può processare la rivoluzione, Collettivo di Controinformazione Napoletano, Napoli, s.i.d.

Criminalizzazione e lotta armata, Quaderni d’informazione politica 1, Collettivo Editoriale Libri Rossi, Milano, s.i.d.

Processo allo stato, Quaderni d’informazione politica 2. Collettivo Editoriale Libri Rossi, Milano, 1977

Processo alla rivoluzione. La parola ai NAP, Quaderni d’informazione politica 3, Collettivo Editoriale Libri Rossi, Milano, 1978

Alessandro Silj, “Mai più senza fucile!”, Alle origini dei NAP e delle BR, Vallecchi, Firenze, 1977

Franca Rame, Non parlarmi degli archi, parlami delle tue galere, Alberto Buonoconto 7.8.1953/20.12.1980, F.R. Edizioni, Milano, 1984

Rossella Ferrigno, Nuclei Armati Proletari. Carceri, protesta, lotta armata, La Città del Sole, Napoli, 2008

Roberto Silvi, La memoria e l’oblio, Colibrì edizioni, Milano, 2009

Valerio Lucarelli, Vorrei che il futuro fosse oggi. Nuclei Armati Proletari. Ribellione, rivolta e lotta armata, Ancora del Mediterraneo, s.i.l., 2010

Bertolt Brecht, “Lode del comunismo” (1933) in “Poesie e canzoni”, Einaudi, Torino, 1975 ↩

a cura della Commissione carceri di Lotta Continua, Edizioni Lotta Continua, novembre 1973 ↩

Giulio Salierno, Autobiografia di un picchiatore fascista, Einaudi,Torino, 1976 ↩

Emilio Sanna, Inchiesta sulle carceri, De Donato, Bari, luglio 1970 ↩

Aldo Ricci, Giulio Salierno, Il carcere in Italia, Einaudi, Torino, 1971 ↩

Giulio Salierno, Il sottoproletariato in Italia. Per un approccio politico e metodologico al problema dell’alleanza tra classe operaia e ‘Lumpenproletariat’, Edizioni Samonà e Savelli, Roma, 1972 ↩

Carcere dello Stato di New York dove a seguito dell’assassinio, avvenuto il 21 agosto nel carcere di San Quintino, di George Jackson militante del Black Panther Party, il 9 settembre 1971 scoppiò una rivolta che fu per sedata con l’intervento di 500 militi delle varie polizie USA, che causarono 40 vittime e 200 feriti. Mentre molti dei rivoltosi sopravvissuti vennero picchiati e torturati ↩

Irene Invernizzi, Il carcere come scuola di rivoluzione, Einaudi, Torino, 1973 ↩

Memoriale redatto da Martino Zicchitella, Anarchismo, Anno II- n. 10/11, Edizioni La Fiaccola, 1976 ↩

Soldati e Di Rocco, torturati selvaggiamente avevano ‘parlato’ ma poi ritrattato. Erano in ‘sezione’ con i non pentiti, né dissociati, nda ↩

Sulla costituzione del Partito Guerriglia, sul suo manifesto di fondazione, sugli altri elaborati prodotti in carcere: ‘Il documentone’, ‘L’ape e il comunista’, ’Forzare l’orizzonte’, ‘La volpe e l’uva’, ‘Gocce di sole nella città degli spettri’, ‘Wkhy’, ‘Politica e rivoluzione’, torneremo più diffusamente nel prossimo articolo, quello che prende le mosse dalla riproposizione, ampliata e riveduta da Giorgio Panizzari, di ‘L’albero del peccato’ ↩

Franzt Fanon, I dannati della terra, Einaudi, Torino, 1962 ↩

I fratelli di Soledad. Lettere dal carcere di George Jackson, Einaudi, Torino, 1971; G. Jackson, Col sangue agli occhi. Il ‘fascismo americano’ e altri scritti, Einaudi, Torino, 1972. Il libro porta questa significativa dedica: “Ai giovani comunisti. Ai loro padri. D’ora in poi criticheremo l’ingiustizia con le armi” ↩

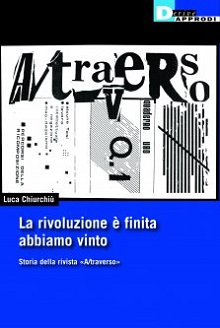

Luca Chiurchiù, La rivoluzione è finita abbiamo vinto. Storia della rivista “A/traverso”, Derive Approdi, Roma, 2017, pp. 208, € 18,00

Luca Chiurchiù, La rivoluzione è finita abbiamo vinto. Storia della rivista “A/traverso”, Derive Approdi, Roma, 2017, pp. 208, € 18,00

«Le categorie vecchio-socialiste dei gruppi, come le categorie democratico-partecipative del revisionismo e della borghesia, cercano di dare un volto a questo soggetto indefinibile: i giovani, gli operai, gli studenti, le donne, soggetto di trasformazione, inafferrabile ieri per la sua ostilità e lotta aperta, oggi per il suo stare altrove, per l’estraneità, debbono essere catalogati, debbono avere un nome, stare dentro qualche ordine. Ordine. Perché solo nell’ordine si può costringere [...]]]>

Luca Chiurchiù, La rivoluzione è finita abbiamo vinto. Storia della rivista “A/traverso”, Derive Approdi, Roma, 2017, pp. 208, € 18,00

Luca Chiurchiù, La rivoluzione è finita abbiamo vinto. Storia della rivista “A/traverso”, Derive Approdi, Roma, 2017, pp. 208, € 18,00

«Le categorie vecchio-socialiste dei gruppi, come le categorie democratico-partecipative del revisionismo e della borghesia, cercano di dare un volto a questo soggetto indefinibile: i giovani, gli operai, gli studenti, le donne, soggetto di trasformazione, inafferrabile ieri per la sua ostilità e lotta aperta, oggi per il suo stare altrove, per l’estraneità, debbono essere catalogati, debbono avere un nome, stare dentro qualche ordine.

Ordine. Perché solo nell’ordine si può costringere la gente a lavorare»

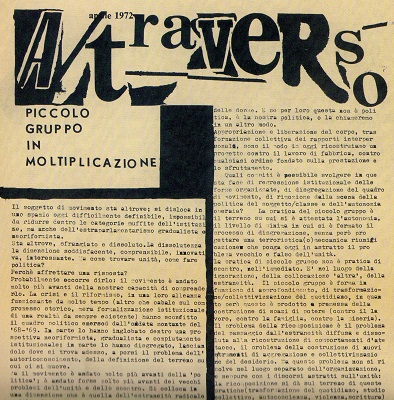

“Piccolo gruppo in moltiplicazione”, “A/traverso”, maggio 1975

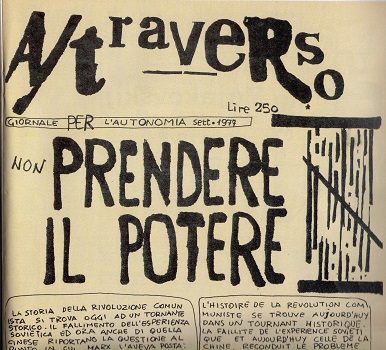

La rivista nacque nel 1975, dall’eredità della controcultura e dell’operaismo degli anni Sessanta, ma al contempo si presentò come il simbolo di uno scarto nel mondo antagonista della sinistra extraparlamentare di allora. Una frattura sghemba, obliqua e anche ambigua, proprio come quella della barra che spaccava il titolo a metà e che si insinuava nel mezzo delle cose. La proposta era quella di mettere in moto la rivoluzione dal linguaggio, di rideterminare l’ordine del reale utilizzando la scrittura […]

“A/traverso” è un oggetto alieno, oltre che per le sue fattezze anticipatrici delle fanzine punk, anche e soprattutto per il modo in cui, nelle sue pagine forma e contenuti si influenzano a vicenda, andando a costituire un messaggio che riesce sempre a travalicare la semplice trasmissione dell’informazione. È come se fosse in atto un instancabile tentativo di evasione, una costante, ostinata (e inattuale) spinta centripeta volta alla dissoluzione delle norme imposte dal discorso dell’ordine (pp. 5-7).

Nelle intenzioni di Luca Chiurchiù, autore del lavoro recentemente edito da Derive Approdi, il libro non vuole “tradurre” e “spiegare” i testi apparsi sulla rivista bolognese, quanto piuttosto capire se e quanto

i progetti della rivista abbiano trovato un vero riscontro, o meglio, se e fin dove essi siano stati capaci di promuovere il cambiamento che si prefissavano di operare in ambito espressivo e, per suo tramite, in ambito politico. Sconvolgere e rifondare il linguaggio per sconvolgere e rifondare la vita, scoprendo le sue infinite possibilità di libertà e di liberazione dal destino impostoci dall’alto del potere. Questo è stato il principale, utopico e impossibile obiettivo di “A/traverso” (p. 7).

L’analisi della rivista bolognese proposta da Chiurchiù prende il via dai debiti che essa palesa nei confronti delle esperienze delle avanguardie artistiche di inizio Novecento tanto per l’importanza assegnata da esse alla pubblicazione di riviste quanto per il loro aver rivoluzionato il periodico

affrancandolo per la prima volta dal suo specifico fine comunicativo. La rivista si è così trasformata in un supporto dove poter portare fino alle estreme conseguenze la loro sperimentazione programmatica. Da semplice contenitore, neutro e impersonale, essa è stata elevata a oggetto d’arte da plasmare e colorare, smembrare e riassemblare in continuazione. […] Le avanguardie hanno stravolto il periodico dall’interno, spodestando l’informazione dal suo ruolo di fulcro, mettendo in secondo piano il significato. […] La sovversione della gerarchia segnica, il rovesciamento e la confusione tra significante e significato sono le cifre identitarie di questi fogli (pp. 10-11).

Se da un certo punto di vista queste sperimentazioni di rottura nei confronti del linguaggio della stampa borghese, hanno permesso alle avanguardie storiche di infrangere il confine tra arte e vita, dall’altro hanno comportato un allontanamento delle riviste dal lettore. É da questo stallo che alcune esperienze maturate in quella sorta di “lungo Sessantotto”, protrattosi dalla fine degli anni Sessanta al termine dei Settanta, sono ripartite ricorrendo a modalità produttive e distributive autonome rispetto al sistema dominante. Si parla a tal proposito di “esoeditoria” indicando con tale neologismo, introdotto ad inizio anni Settanta, quelle esperienze editoriali autoprodotte circolanti negli ambienti politici ed artistici di movimento.

Chiurchiù passa dunque in rassegna alcune riviste che ritiene, in qualche modo, si possano collocare a monte dell’esperienza di “A/traverso”. “Quaderni rossi”, “Classe operaia”, “Contropiano”, “Quaderni Piacentini”, per fare alcuni esempi, vengono annoverate dallo studioso tra le esperienze editoriali espressione di “un luogo autonomo” di elaborazione politica al di fuori del circuito politico istituzionale.

Con il primo operaismo si sviluppa la pratica della “con-ricerca”, ossia dell’inchiesta nella quale le esperienze personali degli operai e le loro testimonianze dirette diventano parte integrante della comprensione “dal di dentro” dei processi di produzione e di sfruttamento. Seppur strutturate su un linguaggio ancora tutto intellettuale, e chiuse in un circuito distributivo ristretto, queste pratiche innovative di analisi in presa diretta […] trovarono seguito e sviluppo nelle riviste degli anni a venire, in favore di un sempre maggior interesse nei riguardi della soggettività operaia (p. 15).

Negli anni Settanta la soggettività del “qui ed ora” tende a sostituirsi in molti casi all’utopia di una società da trasformarsi in data a venire e le pubblicazioni periodiche provano a dare spazio in presa diretta a settori del proletariato giovanile. L’esperienza di “A/traverso” e di Radio Alice, secondo l’autore, rientrano in tale dinamica di riappropriazione della parola.

Non vengono tralasciate dallo studioso le riviste sorte attorno alla metà degli anni Sessanta nell’ambiente beat milanese come “Mondo Beat” e “Pianeta Fresco”, capaci di dar voce ad un immaginario altrimenti celato o distorto dalla stampa ufficiale. La rivista “Quindici” del Gruppo 63 viene invece indicata come esempio importante volto a rinnovare la scena letterario-culturale italiana altrimenti piegata – ed attardata – attorno ai canoni neorealisti cari al Pci.

Non vengono tralasciate dallo studioso le riviste sorte attorno alla metà degli anni Sessanta nell’ambiente beat milanese come “Mondo Beat” e “Pianeta Fresco”, capaci di dar voce ad un immaginario altrimenti celato o distorto dalla stampa ufficiale. La rivista “Quindici” del Gruppo 63 viene invece indicata come esempio importante volto a rinnovare la scena letterario-culturale italiana altrimenti piegata – ed attardata – attorno ai canoni neorealisti cari al Pci.

Le pubblicazioni di Potere operaio e Lotta continua rappresentano una trasformazione importante all’interno dell’editoria della sinistra radicale. In particolare “Lotta Continua” viene indicata come esempio di sperimentazione e di rinnovamento linguistico teso tanto a rendere il linguaggio politico accessibile a larghi strati sociali, quanto ad assolvere ad una funzione di controinformazione in opposizione al monopolio informativo del potere. Nell’ambito delle esperienze editoriali alternative, il saggio affronta anche la parabola della rivista milanese “Re Nudo”, nata nel 1970, esempio di pubblicazione tesa al superamento della scissione tra politico e privato.

Da una parte, dunque, si fanno strada le voci delle nuove generazioni, sempre più insistenti riguardo i loro bisogni individuali e privati, in un processo simile a quello che si sarebbe concretizzato nella sezione epistolare di “Lotta Continua”. Dall’altra, in maniera opposta, trovano spazio nelle pagine di “Re Nudo” anche i primi comunicati delle Brigate rosse (p. 29).

Dopo aver ricostruito il panorama editoriale del periodo, Chiurchiù ripercorre la nascita e lo sviluppo nel corso degli anni Settanta di quell’autonomia operaia diffusa – entro la quale deve essere collocata l’esperienza del collettivo bolognese – ed il dilagare a livello sociale di fenomeni di “pratica dell’obiettivo”. Il bisogno di “autorappresentazione” di esperienze specifiche di lotta conduce non di rado alla creazione di pubblicazioni sostanzialmente autoreferenziali, volte non più a raggiungere il numero più alto possibile di lettori ma ad esprimere un’urgenza di comunicare con i “propri simili”.

“L’erba voglio”, “Rosso” e “A/traverso” rappresentano, secondo l’autore, alcune importanti novità nel panorama delle pubblicazioni degli anni Settanta. Della prima di queste pubblicazioni, che non appartiene all’area autonoma anche per motivi cronologici, viene messa in evidenza la capacità di dare spazio ad una pluralità di voci derivanti da ambiti decisamente differenziati. Del periodico milanese “Rosso” viene evidenziata la modalità comunicativa decisamente diretta e rude.

Chiurchiù giunge così, dopo una panoramica sull’editoria alternativa e sul mondo politico della sinistra radiale, ad affrontare la storia della pubblicazione bolognese “A/traverso” i cui animatori «si propongono di operare mediante il linguaggio, di trasformare il reale attraverso una pratica scrittoria liberata e liberante da qualsiasi schema preordinato. La prassi da testuale vuole farsi concreta, politica e quindi rivoluzionaria» (p. 39).

Se la maggior parte degli studi sistematici sulla rivista si sono concentrati quasi esclusivamente sul versante artistico/letterario, il saggio di Chiurchiù intende invece, e qua sta la vera novità proposta dal volume, di

riservare un’attenzione particolare ai fatti che segnano anche la vita della rivista bolognese, la modificano, le fanno prendere una determinata direzione durante il corso dei suoi numeri. Questo giornale è uno dei testimoni alternativi di ciò che accade in Italia nella seconda metà degli anni Settanta, ed è necessario inserire la sua analisi in un contesto storico il più possibile ben definito. La ricostruzione storiografica procederà quindi di pari passo con lo studio degli aspetti più innovativi, quelli legati all’anima avanguardistica del progetto, alla sua inedita concezione della pratica scrittoria e dei mezzi comunicativi, alla sua lettura semiotica del mondo e del potere. A fare da filo conduttore saranno le diverse tematiche in campo estetico e politico affrontate dal giornale e il loro sviluppo nel succedersi degli anni di pubblicazione (p. 41).

Il “piccolo gruppo in moltiplicazione” da cui nasce la rivista si colloca, come detto, all’interno di quella magmatica area dell’autonomia diffusa che, in quel di Bologna, si trova a fare i conti direttamente con la gestione del potere da parte del Pci. Nata nel 1975, presentandosi come supplemento a “Rosso”, la testata ha un’uscita estremamente irregolare e, secondo l’analisi proposta dal saggio, è nel 1979, in seguito agli eventi repressivi del 7 aprile calogeriano, che l’attività della rivista va pian piano spegnendosi. Sebbene il “periodo eroico” resti quello compreso tra il 1975 ed il 1979, l’ultimo numero esce nell’estate del 1981, salvo poi riapparire qualche tempo dopo sotto diverso formato prolungando la pubblicazione fino al 1988 a cui si deve, inoltre, aggiungere un’appendice in forma di piccoli quaderni in concomitanza all’esplosione del movimento studentesco della Pantera nel 1990.

La veste grafica ed il linguaggio di “A/traverso” riprendono sperimentazioni delle avanguardie di inizio Novecento, la tecnica del cut up e le fanzine punk anglosassoni. La scritta “A/traverso”, composta da Claudio Cappi, che assembla lettere ritagliate da testate giornalistiche come “L’Unità”, “il manifesto”, “Lotta Continua” e “Rosso”, ha nella barra divisoria diagonale l’elemento di maggior interesse come ha ben evidenziato Claudia Salaris nel suo libro Il movimento del Settantasette (1997); con essa, attraverso essa, viene scardinato il discorso a senso unico, si sabota l’univocità del linguaggio ufficiale. Per certi versi si apre il discorso in direzione polisemica rifiutando la grigia e servile monosemia propria del linguaggio strettamente funzionale.

Nel solco del rifiuto del lavoro praticato in fabbrica e fuori da essa da parte di quel proletariato giovanile reso/resosi estraneo al ciclo produttivo, l’innovazione tecnologica portata nelle fabbriche al fine di piegare la ribellione operaia, secondo il gruppo bolognese, sull’onda di un certo operaismo che recupera il Marx dei Grundrisse, può essere rovesciata al fine di limitare il più possibile il tempo in cui si resta confinati in fabbrica trasformando il (falso) tempo libero in libertà reale. Lavorare tutti ma lavorare poco, anzi pochissimo e magari lentamente.

Lavorare con lentezza / Senza fare alcuno sforzo / Chi è veloce si fa male / E finisce in ospedale / in ospedale non c’è posto / e si può morire presto / Lavorare con lentezza / senza fare alcuno sforzo / la salute non ha prezzo, / quindi rallentare il ritmo / pausa pausa ritmo lento, / pausa pausa ritmo lento (Lavorare con lentezza, 1974, Enzo Del Re)

Secondo Chiurchiù il linguaggio di “A/traverso” insiste sulla necessità di «rilevare il meccanismo di espropriazione che il sistema compie nei confronti della produzione testuale e sovvertirlo, rimpossessarsi di ciò che ci viene tolto ogni volta in cui crediamo di comunicare […] Il mondo in cui viviamo è costruito su segni e simulacri, e il modo linguistico e logico con cui pensiamo è il solo modo con cui possiamo (ci è dato di) leggere (ma non scrivere) la realtà» (p. 87). É alla ricerca di un’alternativa a ciò che si impegna la rivista.

Nel 1976 il sottotitolo della testata si trasforma; da «giornale dell’autonomia» a «giornale PER l’autonomia» e ciò potrebbe essere letto, a parere di chi scrive, come l’intenzione di praticare l’obiettivo della liberazione del linguaggio, l’intenzione della rivista di farsi agente di autonomia e non portavoce di un’esigenza. «Distruggere il linguaggio codificato è dunque un modo per restituire parola al rimosso e a quei bisogni materiali che le istituzioni della politica stanno contraffacendo e mettendo da parte affinché non destabilizzino l’ordine delle cose» (p. 91). Un editoriale del 1976 è intitolato “Leggere nella merda”, riprendendo l’invito di Antonin Artuad di “leggere nella merda”, in tutto ciò che il sistema nasconde nell’emarginazione attraverso strutture come i manicomi, la scuola e la famiglia. La scrittura trasversale che intende praticare la rivista pare voler indagare ciò che la ragione capitalistica rifiuta in quanto contraddittorio; «è il nonsenso, è la gratuità, una sostanza che pulsa e non può né vuole essere resa valore, il corpo sottratto alla prestazione e al ricatto salariale, il desiderio che produce soltanto se stesso. Tuttavia, è solo là dove si odora la merda che si sente l’essere» (p. 91).

Chiurchiù si sofferma anche sul ruolo esercitato dell’Antiedipo di Gilles Deleuze e Félix Guattari (uscito in Francia nel 1972) sul ragionamento portato avanti dal gruppo bolognese a proposito dell’occultamento

compiuto dalla psicanalisi e dal sistema in generale della macchina desiderante che è proprio un occultamento di di tipo codificante, significante, formalizzante. […] Il desiderio è schizofrenico, senza direzione né freni, il sistema capitalistico è paranoico, in quanto per esso tutto deve essere necessariamente ridotto a segno, a valore, a simbolo da poter ipostatizzare, immobilizzare nelle sue reti. Il desiderio è molecolare, scomposto e scontornato, le macchine paranoiche del capitale sono invece molari, compatte e strutturate (p. 93).

Occorre pertanto, secondo il “Piccolo gruppo in moltiplicazione” ridare voce al desiderio, rifiutando di uniformarsi alle macchine paranoiche, occorre delirare fino in fondo.

Se da un lato risultano evidenti i debiti nei confronti delle avanguardie storiche, secondo Chiurchiù il gruppo bolognese ne individua lucidamente anche i limiti; certo queste hanno operato per abolire la distanza tra pratica artistica e vita ma il loro sabotaggio nei confronti della società e della sua cultura ufficiale è ancora, tutto sommato, di matrice romantica in quanto gli esponenti delle avanguardie di inizio Novecento ritengono la loro attività ancora «indipendente rispetto ai processi di valorizzazione e, soprattutto, rispetto alla progressiva sussunzione di qualsiasi lavoro o produzione intellettuale da parte del capitale» (p. 96).

Se da un lato risultano evidenti i debiti nei confronti delle avanguardie storiche, secondo Chiurchiù il gruppo bolognese ne individua lucidamente anche i limiti; certo queste hanno operato per abolire la distanza tra pratica artistica e vita ma il loro sabotaggio nei confronti della società e della sua cultura ufficiale è ancora, tutto sommato, di matrice romantica in quanto gli esponenti delle avanguardie di inizio Novecento ritengono la loro attività ancora «indipendente rispetto ai processi di valorizzazione e, soprattutto, rispetto alla progressiva sussunzione di qualsiasi lavoro o produzione intellettuale da parte del capitale» (p. 96).

In sostanza le avanguardie storiche non comprendono che la loro azione resta comunque coinvolta nel generale processo di alienazione. Le stesse pur meritorie neoavanguardie degli anni Sessanta vengono accusate di non aver saputo uscire dal “laboratorio artistico” e “stilistico formale”. Nelle loro pratiche il mondo risulta comunque essere messo tra parentesi. É dal fallimento di quelle esperienze che occorre ripartire secondo “A/traverso”, dall’abbandono dell’illusorio laboratorio artistico e della pretesa indipendenza rispetto alla sussunzione della produzione creativa ed intellettuale da parte del capitale.

È su questa strada si arriva al mao-dadaismo ed a Vladímir Vladímirovič Majakovskij. Nel manifesto del mao-dadaismo, letto polemicamente nell’estate del 1976 in occasione del convegno di Orvieto della Cooperativa scrittori, all’ottavo punto è scritto: «Ripartiamo dalla lezione del dadaismo; ma quella separazione fra arte e vita che il dadaismo vuole abolire nel regno (illusorio) dell’arte, il trasversalismo la abolisce sul terreno pratico dell’esistenza, del rifiuto del lavoro, dell’appropriazione. Trasformazione del tempo, del corpo, del linguaggio» (p. 101).

Majakovskij è preso come punto di riferimento dal gruppo bolognese, sostiene l’autore, per il suo farsi promotore di una poesia capace di divenire pratica di massa, per il suo non essersi integrato al potere, per il fatto che è proprio nella sua partecipazione al processo rivoluzionario che

ha trovato il punto in cui la separazione veniva praticamente superata: tutta la forza-intelligenza che il capitale sottrae agli operai e cristallizza in forma di lavoro, tutta una creatività che il capitale riduce a spettacolo di fronte alla miseria del quotidiano delle masse, in quel movimento di massa che era l’ottobre Rosso esplodeva e travolgeva in cinto dentro cui la letteratura voleva stare rinchiusa. Produrre testi in piazza, dipingere di rosso la trasformazione della vita. Trasformare il colore della metropoli e il linguaggio di tutti rapporti, per rendere insopportabile la schiavitù capitalistica. Questa è l’indicazione di Majakovskij. La pratica testuale è così, in quei momenti, pratica creativa. Pratica creativa significa superamento reale (e non mera predicazione su questo superamento, o lamento della separatezza) della spettacolarità del testo e della miseria del quotidiano. Nel processo rivoluzionario, di liberazione della vita operaia dal lavoro salariato, diventa centrale la trasformazione collettiva del tempo liberato, dello spazio in cui si vive, del linguaggio (p. 103).

Nel volume si riportano anche le celebri letture proposte da Umberto Eco e Maurizio Calvesi del linguaggio del movimento della seconda metà degli anni Settanta e degli evidenti debiti di Bifo e compagni nei confronti di Guy Debord e di Jean Baudrillard. Nel saggio viene, inoltre, ricostruita la collaborazione romano-bolognese tra “Zut” e “A/traverso” che porta alla pubblicazione nel 1977 di “La rivoluzione. Finalmente il cielo è caduto sulla terra”. Nell’analizzare l’esperienza di Radio Alice Chiurchiù mette in risalto il suo aprirsi al flusso sociale, il suo lasciarsi attraversare da esso, il suo esserne parte.

Poi si arriva alla Bologna del marzo 1977, ai “fatti nostri”, come recita il titolo di un noto libro bolognese (“autori molti compagni”), ai blindati all’università, alla morte di Francesco Lorusso, alle barricate, ai botti ed alle botte, all’irruzione a Radio Alice. Poi è epoca di fughe precipitose verso il confine o verso la baiaffa, verso la solitudine e verso l’eroina. Poi è anche storia di oblio e di memorie selettive, di nostalgie reduciste e di silenzi assordanti calati su chi non ha finito di pagare il conto, di portavoce sempre in servizio e di riciclati facenti capolino negli anniversari comandati, di chi si è spento sul lavoro e di chi si è spento avendolo perso senza avere in cambio libertà, di chi è tornato a chinare il capo ma anche di chi ha continuato a non farlo. La rivoluzione (è) in/finita (?)

]]>

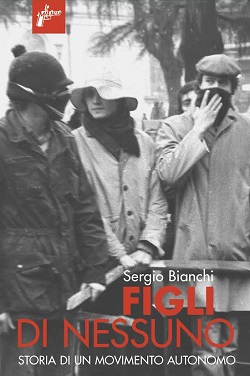

Sergio Bianchi, Figli di nessuno. Storia di un movimento autonomo, Milieu edizioni, Milano, 2016, 336 pagine, € 15,90

Sergio Bianchi, Figli di nessuno. Storia di un movimento autonomo, Milieu edizioni, Milano, 2016, 336 pagine, € 15,90

«Credo che la ricchezza principale della nostra piccola esperienza militante fatta in quei paesi di provincia sia consistita nell’essere stati protagonisti di una rottura sociale unica dal dopoguerra in poi, dal punto di vista del voler rompere un assetto sociale, culture, forme esistenziali, modi di essere» S. Bianchi (p. 34)

Il libro di Sergio Bianchi, di cui è uscita nel marzo 2016 questa nuova edizione ampliata di un’ottantina di [...]]]>

Sergio Bianchi, Figli di nessuno. Storia di un movimento autonomo, Milieu edizioni, Milano, 2016, 336 pagine, € 15,90

Sergio Bianchi, Figli di nessuno. Storia di un movimento autonomo, Milieu edizioni, Milano, 2016, 336 pagine, € 15,90

«Credo che la ricchezza principale della nostra piccola esperienza militante fatta in quei paesi di provincia sia consistita nell’essere stati protagonisti di una rottura sociale unica dal dopoguerra in poi, dal punto di vista del voler rompere un assetto sociale, culture, forme esistenziali, modi di essere» S. Bianchi (p. 34)

Il libro di Sergio Bianchi, di cui è uscita nel marzo 2016 questa nuova edizione ampliata di un’ottantina di pagine rispetto all’edizione del 2015, racconta un periodo di storia conflittuale collettiva nell’alta Lombardia a cui ha preso parte in prima persona l’autore a partire dai primi anni ’70. In apertura di volume, Bianchi sottolinea come quelle insorgenze sociali che hanno investito anche la provincia alto-lombarda, originatesi sull’onda lunga del biennio ’68-’69, possono dirsi concluse nei primi anni ’90 con la diffusione in quei territori del progetto leghista.

Se il biennio ’68-’69 può essere visto come momento di detonazione di quell’onda lunga che poi investirà le realtà di provincia descritte nel volume, secondo Bianchi vale la pena spendere qualche pagina sul “pre-sessantotto” di quelle zone, periodo già precedentemente affrontato dall’autore sotto forma di romanzo (La gamba del Felice, 2006) [su Carmilla]. Il capitolo d’apertura di Figli di nessuno ricostruisce le trasformazioni subite dalla provincia a nord di Milano tra la metà degli anni ’50 e la fine degli anni ’60; quasi un quindicennio di lento ed inesorabile declino del mondo contadino distrutto dalla meccanizzazione della campagna a totale beneficio dei grandi proprietari terrieri e da una mentalità individualista che non ha saputo dar vita a soluzioni associative cooperativistiche. Tutto ciò ha determinato da una parte l’abbandono delle campagne da parte dei giovani e, dall’altro, la perdita d’identità e di autorevolezza sociale della componente più anziana del mondo contadino. Nello stesso periodo la tessitura diviene “la grande fabbrica” di quei territori un tempo contadini. «La conduzione padronale è paternalistica, la classe operaia laboriosa e riconoscente dell’occasione di lavoro offerto. […] Il sindacato è inesistente» (p. 13).

A partire dai primi anni ’60 i processi di modernizzazione riplasmano le fabbriche medio-grandi portando ad una dequalificazione del lavoro, all’espulsione di parecchia manodopera ed all’incentivazione dell’autoimprenditorialità diffusa. A tali trasformazioni si deve aggiungere il fenomeno migratorio che portò nel nord della Lombardia dapprima una manodopera di provenienza veneta, negli anni ’50, poi meridionale, nel decennio successivo. «Per primi arrivano gli uomini […] Si accontentano di stare anche in sei o sette nelle stalle, nelle cantine, nei locali fatiscenti delle case abitate precedentemente dai contadini […] Gli abitanti del paese […] li emarginano e li denigrano per via delle condizioni in cui accettano di vivere e di lavorare (p. 15). Poi è la volta della costruzione di abitazioni durante il tempo extra lavorativo, dunque della chiamata di mogli, figli e genitori che porta al raddoppiamento della popolazione. Parallelamente a tutto ciò si diffonde anche il contrabbando di sigarette con la vicina Svizzera che origina un fenomeno rilevante di illegalità di massa che consente anche ad alcuni settori della popolazione non appartenenti alle classi agiate di avere a che fare con il consumismo e lo spreco.

Da tali premesse prendono il via le storie narrate da Bianchi a partire dalle vicende personali che lo vedono, nativo di Tradate in provincia di Varese, prendere parte dal 1973, sedicenne, al 1978 ad alcuni collettivi autonomi tra Varese, Como e Milano, per poi finire per essere risucchiato in un’interminabile turbinio di arresti e detenzioni che lo proiettano all’interno del carcere speciale di Trani durante la rivolta dei detenuti del dicembre 1980, fino alla scarcerazione ed all’espatrio in Francia ove resta fino a metà degli anni ’80.

All’inizio degli anni ’70 il territorio dell’alta Lombardia era caratterizzato da un processo di sindacalizzazione delle piccole fabbriche e dalla nascita di diversi collettivi di giovani operai, il più delle volte non passati dall’esperienza dei gruppi extraparlamentari ormai in disfacimento. Questa generazione di giovani di provincia si era avvicinata genericamente alla politica ed alla militanza, sull’eco del nascente fenomeno dell’Autonomia operaia e facendo riferimento ai testi teorici di derivazione operaista: «il nostro ambito era costituito a stragrande maggioranza da giovani e giovanissimi operai che dimostravano un’indisponibilità ad accettare le condizioni del regime di fabbrica, l’identità operaia stessa e non avevano assolutamente intenzione di percorrere il terreno sindacale nei termini classici […] Quell’area di giovani operai rimase fortemente influenzata dalle tematiche operaiste: una parola d’ordine come “rifiuto del lavoro” aveva in sé una forte capacità di suggestione nel senso che corrispondeva a un bisogno materiale immediato di non accettare quelle condizioni di vita, solo dopo si è capito che aveva anche un suo rilevantissimo fondamento teorico» (p. 34).

In tale contesto, tra la fine del 1973 e l’inizio del 1974, iniziò a svilupparsi all’interno delle fabbriche del territorio un clima conflittuale senza precedenti e ben presto i militanti compresero che la frantumazione del tessuto produttivo imponeva la necessità di tentare una ricomposizione della classe su base territoriale. Tale bisogno portò alla nascita di uno spazio sociale capace di aggregare un tessuto che si stava pericolosamente sfilacciando all’interno delle piccole unità produttive distribuite nel territorio. Sul finire del 1975 a Tradate, in maniera totalmente autonoma, si organizzò una prima occupazione di uno spazio di proprietà della Curia: «Il nostro centro sociale era immaginato come un posto che doveva servire a ricomporre le varie figure del lavoro operaio frantumate sul territorio» (pp. 35-36). Dopo lo sgombero la lotta per lo spazio sociale si risolve con l’ottenimento di uno spazio da parte delle autorità locali incalzate da una serie di iniziative politiche.

«Comunque, l’elemento conflittuale era prevalentemente generazionale […] Lì c’era una soggettività che spingeva forte sul terreno del rifiuto del lavoro operaio e che faticava a trovare mediazioni, perché l’aspirazione era prioritariamente quella di uscire dalla fabbrica, cosa che poi è avvenuta qualche anno dopo in maniera definitiva: più nessuno, infatti, è rimasto in fabbrica» (p. 36). Tale fenomeno di abbandono della fabbrica coinvolse in quei territori, sottolinea l’autore, centinaia di soggetti che fino ad allora erano stati elementi rappresentativi all’interno dei Consigli di fabbrica. L’età di questi militanti era decisamente bassa, Bianchi sostiene che, attorno alla metà degli anni ’70, nessuno aveva più di trent’anni. «Quel movimento ha costituito una rottura culturale dentro quel territorio, perché la rivolta era anche dentro al famiglia, con il figlio operaio incazzato che si scontrava con il padre operaio sindacalizzato, il quale riteneva folli le argomentazioni e le proposte del figlio» (p. 37).

Nella ricostruzione proposta da Sergio Bianchi emerge come, nonostante questo giovane movimento autonomo avesse finito per affrontare tematiche molto diversificate, legate ai bisogni sentiti da quella generazione, non venne mai messa in discussione l’idea diffusa e condivisa che la centralità doveva restare ben salda sulla questione materiale ed in particolare sulla figura operaia.

I rapporti con Milano iniziarono ad intensificarsi a metà degli anni ’70 e dalla metropoli non mancarono tentativi egemonici nei confronti dei piccoli collettivi della provincia. Anche la realtà di Tradate si trovò presto ad aver rapporti con le diverse anime del movimento milanese; alcune componenti di Potere operaio e di Lotta continua erano confluite nel gruppo di Senza Tregua, maggiormente legato agli ambienti operai, oppure, particolarmente attiva era l’area di Rosso che aveva avuto maggior influenza sui militanti di Tradate. «La teorizzazione dell’“operaio sociale” […] prevedeva un innesto di tematiche che rischiavano di snaturare la tradizionale militanza in fabbrica, la tenuta della centralità operaia […] ma per come la vedevamo noi quel tipo di intuizione era pertinente alla materialità della soggettività che ci trovavamo di fronte …] te ne rendevi conto subito analizzando la situazione, facendo inchiesta. L’operaio era sociale […] Era proprio quello il tipo di figura che ci trovavamo davanti, un nuovo strano operaio che si scontrava con l’altro, quello più tradizionale perché legato al sindacato e al partito» (pp. 44-45).

Nonostante la giovane età e l’essere etichettati come appartenenti ad un’area estremista costantemente criminalizzata, il movimento nella provincia lombarda seppe mantenersi interno alle dinamiche sociali, evitando la rottura definitiva con gli altri ambiti della classe nonostante i dissidi e le difficoltà di relazione.

Il decentramento produttivo, dispiegatosi con forza in tali territori a partire dalla metà degli anni ’70, determinò un forte cambiamento della composizione tecnica della classe operaia. Bianchi, nel cartografare le modalità produttive presenti sul territorio, segnala tre grandi blocchi tra di loro, ovviamente, legati. Vi erano industrie medio-grandi con una manodopera anziana e sempre più risicata nei numeri a causa del processo di automazione. In tali ambienti lavorativi era presente, sostiene l’autore, «una consolidata presenza sindacale “sensibile” alle necessità delle direzioni aziendali» (p. 53). Vi era poi un indotto composto da unità produttive di piccole dimensioni, spesso artigianali, in cui trovavano occupazione poche unità “regolari” e diversi studenti-lavoratori, operai dediti al “doppio lavoro”, donne non inquadrate nel lavoro ufficiale-tutelato, ecc. Infine vi erano piccolissime unità produttive collocate nelle abitazioni, nelle cantine e nei garage. Si trattava di rapporti di lavoro totalmente deregolamentati che sfruttavano casalinghe, pensionati, invalidi, bambini e disoccupati.

In tale contesto si sviluppò l’esperienza dei Collettivi autonomi nel nord della Lombardia, collettivi composti da giovani operai di bassa scolarizzazione, politicamente “figli di nessuno”. Il centro della scena venne preso da una soggettività proletaria inedita capace di costruirsi analisi e progettualità politiche autonome. «Il bisogno di rivolta esistenziale per i “figli di nessuno” muoveva comunque dall’intuizione che la fabbrica, il suo paradigma di sfruttamento, la sua “centralità” acquisiva, diffondendosi, carattere di totalità, finiva cioè col dominare tutto il complesso delle relazioni sociali in cui era inserita […] Per questi motivi sui “figli di nessuno” più che le teorie pseudoleniniste dei partitini extraparlamentari fece presa la combinazione di concetti quali “autonomia”, “rifiuto del lavoro” e tutto il colorito e suggestivo repertorio delle “controculture”» (p. 54). Ciò che veniva chiaramente percepito da questi giovani operai era la necessità di proiettarsi in avanti mettendo al centro della progettualità e dell’agire politico non la liberazione del lavoro ma la liberazione dal lavoro.