Bruno Cartosio, Dollari e no. Gli Stati Uniti dopo la fine del secolo americano, DeriveApprodi 2020, 220 pp., 18,00 euro

Bruno Cartosio, Dollari e no. Gli Stati Uniti dopo la fine del secolo americano, DeriveApprodi 2020, 220 pp., 18,00 euro

Mentre sono ancora troppi coloro che, soprattutto a sinistra, ritengono inutile e fuorviante qualsiasi tipo di attenzione rivolta alla società statunitense e alla sua cultura, a meno che non si tratti di condannarne l’azione e le scelte imperialiste su scala mondiale, e alle contraddizioni che la segnano fin dalla sua nascita, i fatti delle ultime settimane, sulla scia della brutale uccisione di George Floyd da parte di alcuni agenti [...]]]>

Bruno Cartosio, Dollari e no. Gli Stati Uniti dopo la fine del secolo americano, DeriveApprodi 2020, 220 pp., 18,00 euro

Bruno Cartosio, Dollari e no. Gli Stati Uniti dopo la fine del secolo americano, DeriveApprodi 2020, 220 pp., 18,00 euro

Mentre sono ancora troppi coloro che, soprattutto a sinistra, ritengono inutile e fuorviante qualsiasi tipo di attenzione rivolta alla società statunitense e alla sua cultura, a meno che non si tratti di condannarne l’azione e le scelte imperialiste su scala mondiale, e alle contraddizioni che la segnano fin dalla sua nascita, i fatti delle ultime settimane, sulla scia della brutale uccisione di George Floyd da parte di alcuni agenti della polizia di Minneapolis, dimostrano invece come proprio “nel ventre della bestia” sia possibile rintracciare elementi importanti non solo per l’analisi e l’anticipazione di ciò che l’evoluzione dei rapporti sociali e della crisi economica è destinata inevitabilmente a portare alla ribalta qui da noi nel prossimo futuro, ma anche, e forse soprattutto, per la comprensione e la critica del capitalismo attuale e dell’evoluzione (o involuzione) delle sue strutture statuali, giuridiche e socio-economiche.

Questo non soltanto perché, come già Karl Marx affermava nel Capitale, “il paese industrialmente più sviluppato non fa che mostrare a quello meno sviluppato l’immagine del suo avvenire”, ma soprattutto perché nel corso del XX secolo il modello americano di capitalismo (prima industriale e poi finanziario) ha talmente permeato della propria immagine ogni aspetto delle società occidentali da finire col riflettere non soltanto le proprie contraddizioni, ma anche quelle dell’intero modo di produzione capitalistico nel suo insieme. Sia sul piano economico, sociale e politico, sia su quello dell’immaginario che ne è allo stesso tempo il prodotto e l’elemento fondativo.

Non è quindi un caso che, proprio a partire dagli anni Sessanta, come scriveva trent’anni fa l’autore del presente testo in una premessa ad un’antologia di suoi scritti sul mondo del lavoro americano:

Fu il presente ricco di contraddizioni, di antagonismi sociali e politici, di fermenti culturali degli anni Sessanta a sollecitare una generazione di studenti universitari a porsi domande sugli Stati Uniti e a cercare risposte. […] Fu questo, in buona misura, il caso di chi si avventurò nella ricerca delle radici storiche della rivolta nera e, ancora di più, nello studio della storia del movimento operaio statunitense. Si trattava di sentieri pochissimo battuti, in Italia, eppure erano quelli da percorrere per sapere da dove veniva quel radicalismo che ci aveva attratti: la solidarietà antirazzista e l’egualitarismo dei giovani che lottavano contro l’ingiustizia sociale, l’abnegazione e l’eroismo della gente comune nera nella rivendicazione dei propri diritti civili e umani, l’opposizione attiva contro la guerra del Vietnam, le rivolta dei ghetti. Trovammo che la domanda di trasformazione sociale profonda aveva radici a loro volta profonde e ramificate. Mettemmo a fuoco quella varietà delle componenti culturali che avevamo già intuito dietro alla grande letteratura. Comprendemmo che le forme della politica, da quella istituzionale a quella della protesta, erano tanto diverse dalle nostre.[…] E non fu un fatto solo nostro: quella che si definì fu una «frequenza» su cui avremmo trovato presto sintonizzati anche tanti altri studiosi europei.1

Bruno Cartosio che può essere oggi considerato a pieno titolo, e forse soltanto con Alessandro Portelli, uno dei principali americanisti e studiosi della Storia e della vita politica, sindacale e culturale degli Stati Uniti, nel suo ultimo libro, pubblicato da DeriveApprodi, cerca di cogliere come tale cultura politica, sia sul piano istituzionale che sociale, si sia trasformata negli anni intercorsi, grosso modo, dalla presidenza di Ronald Reagan ai giorni oscuri attuali, contrassegnati dalla presidenza di Donald Trump.

Sono gli anni che, non solo nel pensiero dell’autore, segnano la fine del secolo americano. Anni contraddistinti da convulsioni di carattere economico, politico, sanitario, sociale e militare che manifestano tutte le crepe della crisi di un impero economico, politico e culturale giunto alla fine della sua parabola. Anni che, guarda caso, hanno visto il declino generale dell’influenza del capitalismo occidentale sul pianeta, pur senza far sì che a tale declino di influenza politica ed economica corrispondesse un altrettanto significativo declino della concentrazione delle ricchezze accumulate nelle sue mani. O, almeno, nelle poche mani bianche che ancora ne detengono una significativa porzione.

Per fare questo l’ex-redattore di «Primo Maggio» e docente di Storia dell’America del Nord presso l’Università di Bergamo, deve spingere il suo sguardo ben oltre il periodo storico compreso tra gli anni Ottanta del XX secolo e i Venti di quello attuale, per andare alle radici di quel modello istituzionale di regolamentazione dei rapporti sociali e dei conflitti che ne conseguono che passa sotto il nome di democrazia occidentale o americana.

Regolamentazione e normazione basati sul modello di una carta costituzionale che, proprio nei nascenti Stati Uniti del XVIII secolo, vide la sua prima conferma e affermazione. Vero atto di nascita di quella democrazia occidentale di cui tanto si parla ancora oggi, soprattutto a giustificazione del permanere di un dominio e di un intervento neo-coloniale occidentale in ogni angolo del pianeta, neppure più sostenuto da reali rapporti di forza economico-militari.

Democrazia che dall’irrisolto nodo originario della schiavitù, salariale e non, alla differenziazione di genere, razza e classe si trascina ancora nella promessa di una mai raggiunta eguaglianza dei cittadini davanti allo Stato e alle sue leggi, fatte apposta per conservare tale divaricazione all’ombra di un frondoso e contorto albero i cui rami gemmano di continuo nuove disuguaglianze, mentre le sue radici continuano a sprofondare nelle logiche del dominio e del controllo sociale.

Albero che soltanto, e talvolta, le lotte di classe, sociali, di genere e delle minoranze etniche riescono a sfoltire dei rami morti e decrepiti e a potare per dare spazio ad altri più consoni agli interessi generali, ma che soltanto il lavoro di accetta della rivoluzione potrà far adeguatamente respirare in nome della produzione di altri frutti e di altri interessi, non coincidenti con quelli della produzione, del profitto e della proprietà privata dei suoli, delle risorse naturali e dei mezzi di produzione.

E’ una lunga cavalcata, dalle origini a Trump, che Bruno Cartosio ci offre attraverso le pagine del suo nuovo libro, che ancora una volta prende corpo dalla rielaborazione di testi già redatti o editi per altre occasioni. Un percorso che i lettori potranno seguire dall’eredità culturale e religiosa dei Padri Pellegrini alle politiche repressive e autoritarie varate da George Bush Jr. e dall’idea mitica della Land of the Free (oggi ribattezzata da qualche giornale come Land of the spree – strage o carneficina) a Facebook e al suo implacabile controllo politico e securitario, passando per le reaganomics e le “guerre sporche” di cui i governi americani si sono serviti per il mantenimento del loro dominio su scala mondiale. Un cammino che conduce comunque inesorabilmente a quel ginocchio posto sul collo di uomini, donne, classi sociali e non appartenenti alla “razza” bianca che possono sempre e soltanto dire “Non respiro” oppure rivoltarsi per tornare a farlo. Liberamente. Negli Stati Uniti e in ogni altro angolo del mondo.

E’ una lunga cavalcata, dalle origini a Trump, che Bruno Cartosio ci offre attraverso le pagine del suo nuovo libro, che ancora una volta prende corpo dalla rielaborazione di testi già redatti o editi per altre occasioni. Un percorso che i lettori potranno seguire dall’eredità culturale e religiosa dei Padri Pellegrini alle politiche repressive e autoritarie varate da George Bush Jr. e dall’idea mitica della Land of the Free (oggi ribattezzata da qualche giornale come Land of the spree – strage o carneficina) a Facebook e al suo implacabile controllo politico e securitario, passando per le reaganomics e le “guerre sporche” di cui i governi americani si sono serviti per il mantenimento del loro dominio su scala mondiale. Un cammino che conduce comunque inesorabilmente a quel ginocchio posto sul collo di uomini, donne, classi sociali e non appartenenti alla “razza” bianca che possono sempre e soltanto dire “Non respiro” oppure rivoltarsi per tornare a farlo. Liberamente. Negli Stati Uniti e in ogni altro angolo del mondo.

“The end of an Empire is messy at best

And this Empire is ending

Like all the rest

Like the Spanish Armada adrift on the sea

We’re adrift in the land of the brave and the home of the free

Goodbye

Goodbye

Goodbye”(A Few Words in Defense of Our Country – Randy Newman, 2008)

B. Cartosio, Lavoratori negli Stati Uniti. Storia e culture politiche dalla schiavitù all’I.W.W., Arcipelago Edizioni, Milano 1989, pp. 9-10 ↩

È dovere del cinema trasformare le persone in veri comunisti (Kim Jong Il)

908 – 300 di Zack Snyder, USA 2007 Trecento veri uomini, questi Centocelle boys in tanga in similpelle a qualunque temperatura Giove mandi sulla terra, depilatissimi e pettinati ma virili sul serio, mica come quei busoni pedofili degli ateniesi, eh! E la prova ce la dà subito la regina Gorgo (Lena Headley, per inciso: spartanamente gnocchissima) che si spupazza Leonida prima della pugna, venendone fuori una belligerante chiavata in stilizzate posizioni da pornazzo, tanto che per un [...]]]>

908 – 300 di Zack Snyder, USA 2007 Trecento veri uomini, questi Centocelle boys in tanga in similpelle a qualunque temperatura Giove mandi sulla terra, depilatissimi e pettinati ma virili sul serio, mica come quei busoni pedofili degli ateniesi, eh! E la prova ce la dà subito la regina Gorgo (Lena Headley, per inciso: spartanamente gnocchissima) che si spupazza Leonida prima della pugna, venendone fuori una belligerante chiavata in stilizzate posizioni da pornazzo, tanto che per un [...]]]>

È dovere del cinema trasformare le persone in veri comunisti (Kim Jong Il)

908 – 300 di Zack Snyder, USA 2007

908 – 300 di Zack Snyder, USA 2007

Trecento veri uomini, questi Centocelle boys in tanga in similpelle a qualunque temperatura Giove mandi sulla terra, depilatissimi e pettinati ma virili sul serio, mica come quei busoni pedofili degli ateniesi, eh! E la prova ce la dà subito la regina Gorgo (Lena Headley, per inciso: spartanamente gnocchissima) che si spupazza Leonida prima della pugna, venendone fuori una belligerante chiavata in stilizzate posizioni da pornazzo, tanto che per un momento ho pensato a una conclusione con evidente money shot. Del resto questo è un film pornografico. Viceversa i persiani sono guidati dall’equivoco omaccione Serse, inanellato come una cotta di maglia e zeppo di piercing. Nelle file del suo esercito anche dei ninja che sembrano mutanti post nucleari (gli immortali) e l’omunculo traditore Efialte, uno che pare uscito dallo sgabuzzino di Pulp Fiction. Traditi da questo gobbo di Notre Dame (sgorbio = cattivo), i trecento burini spartani andranno incontro alla bella morte. E sapete che vi dico? CAZZI LORO: tenevo troppo per i persiani, io. 300 è un classico film da polemica davanti a una birra. Per cui stappatevene una e vi dico la mia: io l’ho trovato semplicemente non divertente come mi sarei aspettato e abbastanza fascista come invece previsto. Non così divertente perché noiosetto, senza gran ritmo e perché mi aspettavo più botte e azione, qualcosa che almeno appagasse il mio lato pagano. E fascista invece perché è una lagna continua su onore, rispetto, libertà, “non mi arrendo”, “puntate qui al cuore”, “bello morire così” e via via littoriamente declamando, mancando giusto un rauco “Roma ladrona”. Durante la visione ero così distaccato che in testa resuscitavano nomi che non sentivo dalle scuole medie, tipo Milziade. Ma chi cazzo era Milziade? Era lui che aveva corso fino a Maratona? Ma no, dai, con la milza che scoppia non può essere lui… e Filottete, chi era costui? E poi, scusate: ma i persiani dovevano passare esattamente da lì, da quel cunicolo stretto stretto delle Termopili? Con le migliaia di chilometri di costa della Grecia è quello l’unico punto da cui imbucarsi? Maddai! 300 è un fumettone (Frank Miller, infatti) secondo la peggiore accezione del termine, graficamente elegante (e questo lo apprezzo, ma finisce lì, dopo 10 minuti), completamente irreale, fotografato in toni rossobruni virati appena al seppia e sessualmente ambiguo, cosa che di per sé potrebbe anche essere una qualità. Se non fosse che l’omosessualità latente degli spartani sfugge gaiamente di mano alla regia e palesa il tentativo di nasconderla sotto una virilità tutta proclamata, tipica del fascismo. E invece quella degli avversari è esplicitata, sommandola agli altri buoni motivi per difendersi – in questo scontro di civiltà – da chi viene da Est. In 300 non c’è solo il terrore e l’odio per l’invasore diverso (e storicamente potrebbe anche starci) ma anche il fastidio mal celato per ogni devianza: l’omosessualità non meno dell’invasione culturale, l’imbastardimento dei costumi, il drammatico perdere la limpieza de sangre. E tutto mentre nel mondo reale la stessa cultura che ha prodotto questo film riusciva a distruggere manufatti storici che avevano resistito 3000 anni. Un film come questo, per innovazione tecnica, storia raccontata e battage pubblicitario pervasivo entra nell’immaginario, nel repertorio culturale, specialmente di chi è debole neuronalmente. Eroismo, fratellanza, sacrificio e purezza contro lascivia, malvagità, ricchionaggine, mollezza e infingardia (o come si dirà). È tutto narrato per exempla icastici, esasperati, leggibili immediatamente, com’è nella miglior tradizione epica, ma di 30 secoli fa. E per questo 300 è un film pericoloso. Perché diverte (cioè distoglie, o almeno ci prova e dagli incassi direi che ci riesce) ed è (apparentemente) bello da vedersi. Ora: la vicenda la conosciamo tutti e non avremmo certo potuto sperare in una versione politically correct. Non mi scandalizzano certe deformazioni storiche (che leggo esserci state e in gran copia) anche perché è da quando ho sette anni che so delle Termopili e non me l’hanno mai raccontata in maniera molto diversa. Però qui i persiani diventano addirittura creature bestiali. Nel loro esercito (di schiavi, che in realtà i persiani non avevano mentre a Sparta esistevano eccome) militano anche mostri degni de L’armata delle tenebre. La corte di Serse (conciato come una Priscilla in scala 1 e ½ a 1 e con la voce di Amanda Lear) è popolata di debosciati e suicide girls dalla sensualità putrida in un delirio di intolleranza ripugnante, questa sì. È tutto talmente pacchiano che quando Leonida perde la pazienza – cioè quando ha la forza e la velocità di sferrare il colpo di giavellotto che potrebbe chiudere la vicenda – riesce soltanto a sfregiare l’orrido Serse e a strappargli un piercing sulla guancia, una fallibilità umana che agli occhi della regia ingigantisce ancora di più l’eroismo del personaggio di fronte alla natura bestiale dell’avversario.

Ecco: è grave un film così? Bisogna guardarselo senza menate e sentendosi echeggiare nella testa il memento dell’amico un po’ ciula che ti dice “e fattela ‘na risata”? No: vedo che qualunque mentecatto fascistello, su Facebook e nella vita, trova in questo Better dead than red dei tempi classici una fonte ispirazionale. E vi posso dire? Questa non è Sparta, questa è una pericolosa cazzata. (Dvd; 21/1/12)

909 – Requiem for a Dream di Darren Aronofski, USA 2000

909 – Requiem for a Dream di Darren Aronofski, USA 2000

Madre, figlio, ragazza e amico, finiscono tutti malino causa droghe assortite da cui si crede di poter uscire: drogati di tivù, di soldi, di zucchero, di carne rossa, di successo, di visibilità, di sesso, di soldi, di bellezza, di pillole, di coca, di eroina. Perché la droga è una sostanza che altera stato fisico e mentale con conseguenze sulla salute ed è riconosciuta come tale solo in base al contesto sociale, politico e legislativo in cui viene consumata, al di là della gravità degli effetti fisici che comporta. Può sembrare banale ma ce lo dimentichiamo spesso e il film, invece, va dritto al punto. È bellissimo da vedere ma un po’ angosciante da seguire: con pellicole così grafiche, così stilizzate, io ho un problema: non mi scatta la partecipazione. Requiem for A Dream non è compiaciuto ma è anche troppo tirato a lucido per sembrarmi compassionevole, troppo freddo e distaccato, a mio parere. Per cui non lo partecipo, lo subisco. Detto questo, qualche scintilla di vitalità l’ho provata di fronte a Jennifer Connelly, che – anche truccata da drogata marcia, imbruttita dall’abbrutimento – rimane la ragazza più bella di tutti i tempi. Lo era anche in Phenomena, in The Hot Spot, in C’era una volta in America e pure – paffuta nei suoi quindi anni – in quella fetecchia di Labyrinth. E sapete perché? Ma perché è la più bella ragazza di tutti i tempi, stupidi! Quante volte devo ripeterlo? E continuerà a esserlo anche quando avrà 70 anni. E non vi dico il perché, ci potete arrivare da soli. Ciao. (Dvd; 22/1/12)

910 – Una palla al cazzo che non t’immagini: Zathura di Jon Favreau, Usa 2005

910 – Una palla al cazzo che non t’immagini: Zathura di Jon Favreau, Usa 2005

Più che Zathura, spazZathura. Buio, noioso, ripetitivo, senza che i protagonisti abbiano un ruolo attivo, subendo invece le bizze di un gioco magico trovato da dei bambini in cantina. E ti chiedi tutto il tempo: “chissà quale sortilegio, chissà quale escamotage”. E invece, niente: il gioco ti proietta nello spazio e son cazzi tuoi. È una sorta di seguito di Jumanji, se non ho capito male, anche se ogni legame col film (e romanzo) è reciso. Anche qui, per salvarsi dal mondo in cui si è proiettati, bisogna giocare e vincere, ma se – per quel che mi riguarda – faceva schifo Jumanji, figuratevi questo. I bimbi protagonisti poi sono simpatici come un herpes e alla fine trovo motivo di soddisfazione solo nel volto scontroso di Kristen Stewart. Film brutterrimo che alle bimbe passa (ma un po’ Sofia si rende conto). Mediamente considerato dai critici (…) e rifiutato dal pubblico, non senza motivo, risultò un flop clamoroso al botteghino, incassando meno della metà del budget speso. Godo. (Dvd; 25/01/12)

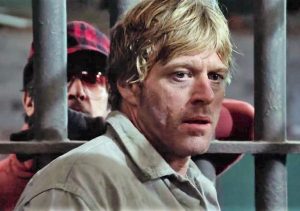

911 – L’onesto Brubaker di Stuart Rosenberg, USA 1980

911 – L’onesto Brubaker di Stuart Rosenberg, USA 1980

Ah, quel solido cinema anni Settanta, con belle storie, ritmo interno e grandi caratterizzazioni! Brubaker non lo vedevo da oltre vent’anni ed è un film carcerario democratico, non individualista come Fuga da Alcatraz, ed è qui che si misura tutta la distanza tra un Clint Eastwood e un Robert Redford, eh! (Vabbeh, la faccio facile. Ma ci siamo capiti). Il film è riformista come il direttore del carcere di Wakefield in Arkansas, uno che porta l’orologio sulla destra, che prova a cambiare le cose dall’interno, iniettando forzosamente un po’ di democrazia tra i detenuti. Gli concede le elezioni e un consiglio del carcere, li chiama a partecipare. Solo che non funziona, troppi nemici. E anche chi potrebbe essere liberato preferisce rimanere schiavo del sistema e chiamarsi fuori dall’assunzione di responsabilità. E alla fine, questo Brubaker, da che parte sta? È un film velleitario, come viene accusato di essere il suo protagonista, o è un film tragicamente realista, che dimostra l’impossibilità della riforma? Io – da menscevico parolaio, quale alla fin fine sono – mi fido della buona fede del regista e penso a un film sincero, che fa vedere quali siano i problemi. E la scena finale coi carcerieri che salutano l’ormai ex direttore è una commovente concessione alla retorica strazzacore, inverificabile nella realtà, che leggo come un augurio onirico: forse un dì ci arriveremo. Per fortuna da noi non è (ancora) in agenda rendere le carceri delle aziende con un profitto economico in attivo, a qualunque costo, con tutto quello che ne consegue quando è il guadagno la legge suprema (va anche detto che peggio di come son messe, certe nostre carceri, non so se si potrebbe… ma vabbeh). Ma in USA ci pensò quel cercopiteco di Reagan e gli effetti sono stati devastanti, con una popolazione carceraria altissima, a livelli dell’Unione Sovietica di Stalin, e non scherzo, tenuta in parte in detenzione proprio perché fonte di profitto (arresti facili per quisquilie, regime carcerario gestito autonomamente che prevede allungamenti di pena in base a regolamenti interni, condizioni di vita atroci per consentire il guadagno, lavoro sfruttato a pochi centesimi all’ora… Orwell fatto e finito). E il film è profetico nel parlarci anche delle dirigenze del PD con 30 anni di anticipo: riformatori e finti liberali che fanno qualche passetto a favore di telecamera, che incassano interviste e stampa e rendita elettorale e tutto rimane come prima. Robert Redford era all’apice della gloria prima della mummificazione e so solo che quando Brubaker affronta i suoi avversari, questi rispondono come i lettori del Giornale e di Libero. Ma di oggi, non nell’Arkansas degli anni Settanta. (Diretta Iris; 29/1/12)

912 – Più scomoda del previsto, Una poltrona per due di John Landis, USA 1983

912 – Più scomoda del previsto, Una poltrona per due di John Landis, USA 1983

Premetto che vedere questo film a febbraio è come festeggiare il Natale a marzo. E rivedendolo – ahi! – lo ritrovo meno scintillante di quanto ricordassi. Però dobbiamo mettere nel conto il mio precoce invecchiamento e le tantissime visioni passate, per cui, facendo la tara, credo che sia ancora il vecchio amato capolavoro, un’adorabile fiaba natalizia aggiornata agli anni Ottanta. C’è la sapienza chirurgica della costruzione e il crescendo inarrestabile, sono tante le situazioni comiche e in generale il ritmo è sostenuto. Stupisce, oggi che tutto è addomesticato, la mancanza di ogni correttezza politica (su neri, handicap, omosessuali) in un film che poi – fatto salvo l’affetto innegabile – ha invece una morale solo apparentemente eversiva, in anni di reaganomics rampante. Quella dei protagonisti (un cialtrone che si arrangia, un ragazzo “bene” ridotto in povertà e una prostituta dal cuore d’oro) è una rivincita contro gli straricchi e avidi Duke & Duke (con Reagan e Nixon in foto sulla scrivania) per arrivare allo stesso risultato: ricchi sfondati con barca ai tropici, sfruttando gli stessi meccanismi economici e senza metterli in discussione. Mah, consueta confusione ideologica yankee! Ma chi sono io per fare la morale? Sono i sensi di colpa televisivi che mi fanno vedere male i film, ecco cosa, mannaggia. Cast eccezionale (Dan Aykroyd, Eddie Murphy, Denholm Elliott, Don Ameche, Ralph Bellamy e – gulp! – Jamie Lee Curtis) e musica di Elmer Bernstein che saccheggia alcuni classici (riconosco Mozart ed Elgar). Nel mio personalissimo taccuino rilevo anche una marea di parolacce che rendono felici Elena e Sofia e poi una nota amara che rimanda al talento che fu di John Landis. Ma è comunque Natale, dài, SMETTILA. (Dvd; 5/2/12)

913 – I nuovi mostri di Dino Risi, Mario Monicelli ed Ettore Scola, Italia 1977

913 – I nuovi mostri di Dino Risi, Mario Monicelli ed Ettore Scola, Italia 1977

Questo l’ho visto la prima volta in un alberghetto in Francia nell’autunno del 1994, in una serata in cui avevo beccato anche un film a episodi giapponese che non mi son segnato e che non saprò mai più quale titolo avesse: c’era un tizio in coda in macchina, ingorgato in non so quale tangenziale nipponica, che metteva fine alle sue sofferenze pisciando in una lattina. Se magari qualcuno l’ha visto e mi dice cos’è, mi fa cosa grata, perché vorrei completare il file con tutti i film della mia vita e questo mi manca. Esiste il file, giuro. Vabbeh. Dunque, de I nuovi mostri questa è l’edizione televisiva, più corta di quella per le sale. Ed è un film che non mi era piaciuto granché allora e non mi fa impazzire neanche stasera: lo trovo – come tanto cinema italiano di quegli anni – di un cinismo un po’ ipocrita, che si appoggia a moduli satirici e grotteschi prevedibili e che tenta degli agganci alla realtà quotidiana per sentirsi gggiovani. Ma se avete la pazienza di leggere fino in fondo troverete anche un parziale pentimento tardivo. Scola ha la parte del leone e firma quattro episodi. L’uccellino della Val Padana vede Ugo Tognazzi sfruttare le qualità canore della moglie Orietta Berti, storia ambientata al Picchio Rosso di Formigine dove, di lì a pochi anni, avrebbe cambiato il corso della storia Vasco Rossi. Ma non c’entra niente (però ho il bootleg). Hostaria è una epocale ed esilarante litigata in cucina tra un cuoco (Tognazzi) e un cameriere (Vittorio Gassman), gay e amanti, tutto mentre la clientela radical chic apprezza un cibo di dubbia fattura. In Come una regina Alberto Sordi abbandona la madre in una tremenda casa di riposo privata. L’elogio funebre è probabilmente l’episodio più famoso del lotto, con Albertone senza freni nel ricordare un collega attore, elogio che culmina nel famoso “stocazzo!” che Blob dedicava spesso al giornalista Onofrio Pirrotta, appena morto mentre scrivo e che, invano, aveva tentato di bloccare l’ingiuria più volte riproposta (che ovviamente tutti hanno carognescamente ricordato anche nei coccodrilli dedicatigli). Dino Risi ha la regia di tre episodi. Tantum Ergo è feroce, ma gli yankee lo definirebbero half baked, perché parte bene e poi rimane sospeso, un po’ lì, con un alto prelato che seda con belle e fatue parole la plebe di una parrocchia di periferia aizzata da un giovane e combattivo prete. Con i saluti degli amici è poco più di un’orrenda barzelletta sui siciliani omertosi anche in punto di morte. Senza parole narra un amore fulminante e falso, con sorpresina finale. E mentre lo vedevo continuavo a chiedermi chi fosse il partner mediterraneo della bella hostess Ornella Muti. Ma dove l’ho visto, questo? E quel nome, Yorgo Voyagis… Lo butto su Google e, patapam!, è Giuseppe nel Gesù di Zeffirelli, ecco chi! Però l’episodio… mah. Infine c’è Monicelli che firma solo due storie. La prima è Autostop con di nuovo la Muti, bella e intelligente (e abbastanza cagna, in termini recitativi), uccisa dal maschilista Eros Pagni (orco qualunquista e reazionario che, pur ritenendosi “femminista”, sfrutta il lavoro nero e non esita a sparare non appena si senta in pericolo). Boh: mi sembra poco sincero nella sua schematicità, come a voler accalappiare facilmente un po’ di pubblico giovane. L’altro episodio è Pronto soccorso, che parte da un’idea bellissima: il ritratto di un nobilastro dissoluto, volgarissimo e legato alle gerarchie ecclesiastiche romane, che dovendo soccorrere un morto di fame mostra il suo vero volto: indifferente più che ipocrita, in definitiva letale. Però è tutto talmente grottesco e spinto in avanti che la macchietta dopo un po’ mi risulta insopportabile e l’episodio dura 14 minuti interminabili. Questo Sordi sembra che ci parli dell’Italia del 2012, dove tutto, e il suo contrario, è confluito nel berlusconismo che lecca il culo al Vaticano e fa contemporaneamente partouzes con le ragazzine raccattate da amici equivoci: Giovan Maria Catalan Belmonte è un ricettacolo di confusione lessicale (linguaggio magniloquente e improvvise impennate volgarissime), culturale (il monumento a Mazzini che diventa dedicato a Mussolini) e religiosa (osservante lefevriano senza pietà alcuna). Però l’amara chiusa finale è un anti climax che mi pare non valga lo sviluppo (eterno). Penso tutto questo e poi la collega Alez che vede lontano, certamente più lontano del mio sguardo appannato, mi fa notare come la chiusura a cerchio abbia un preciso e spietato significato. E in effetti ci sta eccome e quello che forse scambio per pigrizia registica e cinismo è una trovata notevole. Ma che faccio ora, riscrivo tutto? No. Continua a non piacermi la forma, ma sul significato (e quindi sul valore ultimo dell’episodio) credo abbia ragione lei. (Dvd; 10/2/12)

914 – Fate la storia senza di me di Mirko Capozzoli, Italia 2011

914 – Fate la storia senza di me di Mirko Capozzoli, Italia 2011

Fate la storia senza di me è un documentario intenso e a tratti dolente, molto, che racconta la vita e la morte di Alberto Bonvicini, ragazzo torinese che con la sua vicenda attraversa paradigmaticamente gli anni Sessanta, Settanta e Ottanta. Però è come se la regia rimanesse a distanza. Perché la materia è densa ed entrare in un’altra vita è difficile e la vita di Bonvicini era difficile assai, da esplorare e soprattutto da vivere. Il rischio era di fare un bignamino sulle tensioni degli anni della contestazione, okay, perché il protagonista ha vissuto sia il dramma dei manicomi – arrivandoci per burocrazia da un orfanotrofio – che quello delle carceri, ha frequentato attivamente il movimentismo giovanile, sfiorato il terrorismo (rifiutato recisamente) e infine è stato vittima della droga e poi dell’Aids. Il Bignami viene evitato, e ha un senso perché si racconta la Vita e non la Storia. Però, qui, sembra che si faccia sempre un passo indietro anche di fronte all’esistenza del protagonista suo malgrado, dedicando un approfondimento solo al famigerato dottor Coda, l’“elettricista”, che seviziava i suoi pazienti a colpi di elettrochoc. È come se la telecamera si ritraesse di fronte al dolore, allo sgomento e anche alla commozione della famiglia adottiva e intellettuale della Torino borghese, che rimane sconvolta da questo ciclone, un ragazzino che a 14 anni ruba una macchina e finisce in carcere minorile, che rimane coinvolto (e poi assolto) nella vicenda agghiacciante dell’Angelo azzurro, che si dissocia da chi stava abbracciando la lotta armata con la fatidica frase “Fate la storia senza di me”, che finisce in carcere con una marea di addebiti poi rivelatisi fasulli e che, lì dentro, diventa eroinomane. Sono belle e interessanti le testimonianze di compagni di strada, in prigionia e nella politica, sfrondate di ogni retorica e molto umane: Albertino cercava solo un po’ di tranquillità. E la troverà finalmente lavorando prima al quotidiano Reporter con Enrico Deaglio e poi in tivù, con Giuliano Ferrara, morendo infine di Aids. Ma la storia di questo ragazzo – che ha lasciato un segno indelebile in tutti quelli che gli son stati amici – è solo sfiorata, delicatamente, narrando in modo ellittico e lasciando la voglia allo spettatore, secondo me troppa. Ma credo sia colpa mia, ché vorrei sempre un film definitivo che non si potrà mai realizzare. (Dvd; 18/2/12)

915 – Chi ha incastrato Roger Rabbit? di Robert Zemeckis, USA 1988

915 – Chi ha incastrato Roger Rabbit? di Robert Zemeckis, USA 1988

Ullalà! Nei miei primi anni di vita assieme a Barbara, Roger Rabbit era un film visto e stravisto. Lei possedeva il videoregistratore e questo film era uno dei pochi posseduti in Vhs, un regalo natalizio, immagino. Siccome a casa di Barbara le registrazioni erano sempre qualcosa di stocastico (cassette da 90 minuti per film da due ore, programmazioni sballate, nastri smagnetizzati, titoli messi alla cazzo, film scomparsi nel magma della videocassetta da 4 ore) alla fine ricordo di averlo visto più volte, nonostante le proteste di Barbara che se un film lo vede una volta sola, le basta per sempre (mentre io continuerei a rivedere sempre lo stesso film, possibilmente Novecento). Comunque, per farla breve, lo conosco bene, questo Zemeckis, e lo incontro di nuovo a oltre vent’anni dall’ultima volta. Lo regalo a Sofia che si sente adulta pur non capendo una mazza di questo intrigo molti anni Quaranta, con la cantante sciantosa, l’investigatore privato alcolizzato e questioni di testamenti ed eredità. Ma la commistione tra animazione e attori in carne ed ossa, tra Disney e Spielberg e tra atmosfere noir e commedia, funziona anche per lei, che si diverte, perché non c’è niente da fare: pupe, pistole e cascatoni fan divertire chiunque, e gli americani lo sanno bene. Rivisto, il film è simpatico e denso, più per grandi con le loro memorie da bambini che per bambini stessi. Bravissimi gli attori (su tutti lo straordinario Bob Hoskins), oleografica e convincente la ricostruzione degli USA di metà secolo scorso, straordinarie (per l’epoca, ma ancora validissime) le invenzioni e gli effetti speciali. Il gioco metacinematografico è intelligente (tutto il mondo dei cartoni è utilizzato e affettuosamente parodizzato), i rimandi ironici alla modernità azzeccati (la critica alla civiltà delle autostrade) e il ritmo è indiavolato, come certi cartoni insegnano. In effetti, nel suo campo, trattasi di un piccolo capolavoro. (Dvd; 19/2/12)

916 – Los Cronocrímenes di Nacho Vigalondo, Spagna 2007

916 – Los Cronocrímenes di Nacho Vigalondo, Spagna 2007

Sono solo a casa, temporaneamente abbandonato da tutte le mie donne che provano l’ebbrezza delle nevi. Ho un carico di lavoro pesantissimo e modero il malumore con un film consigliato dall’amico Mauro, sempre raffinato suggeritore, dalla musica brasiliana al cinema con un quid. La tagline di questo film distribuito nel mondo come Timecrimes potrebbe essere pochi soldi, tante idee. E aggiungo: quattro attori, quattro ambientazioni e mille idee di scrittura. Il classico piccolissimo film tutto fosforo dove la mancanza di milioni di euro, di attori di fama e di chissà quali invenzioni tecnologiche non si sente minimamente. La vicenda narra di viaggi nel tempo e detta così sembra che ci sia pure il dottor Enigm. Invece il contesto è il più borghese e innocuo che si possa pensare. Hector (un Toni Servillo iberico e dinamico) è nella sua nuova casa di campagna assieme alla moglie. Guarda al di là del recinto con un binocolo e nota una ragazza che si spoglia. Va a vedere da vicino e un uomo tutto bendato lo ferisce a un braccio. Hector scappa e arriva in un misterioso centro studi, dove l’antitesi visiva dello scienziato pazzo (ma non meno pericoloso) sta facendo degli esperimenti sui viaggi nel tempo. E da lì si rimane prigionieri di un loop temporale ben gestito. Vi dico solo che Hector sarà uno e trino e la vicenda non perde colpi, anzi: alza sempre più la posta in gioco e regge fino alla fine. Bellissimo, nella sua astrusa semplicità: non vi ricordo cosa succede non perché voglia evitarvi spoiler ma proprio perché io, a riassumere trame fantascientifiche con diversi piani della realtà, vado in fusione cerebrale. Comunque: film da vedere, sul serio. (Dvd; 20/2/12)

917 – Chitarromani! It Might Get Loud di Davis Guggenheim, USA 2009

917 – Chitarromani! It Might Get Loud di Davis Guggenheim, USA 2009

Mi godo l’ultimo giorno di libertà familiare, dedicando un po’ di tempo alla mia passione preferita, la pornografia, e scelgo un film dedicato alla chitarra, quel It Might Get Loud che sembrerebbe il Graal per gli amanti della 6 corde. Ma la chitarra è un paravento neanche troppo occulto, perché qui si parla di creatività, di musica, di rock e di come uno strumento sia esattamente tale, per esprimere ed eventualmente portare al pubblico delle idee. A confronto tre generazioni e tre modi di diversi di essere musicisti. Ci sono: Jimmy Page, la divinità suprema del rock degli anni Settanta; The Edge (chitarrista degli U2), che cresce nella contestazione punk a quel mondo; Jack White, l’ultimo ribelle e inventore, che negli anni Zero ha riportato quelle sonorità nel mainstream, soprattutto grazie all’usurato ma geniale riffone di Seven Nation Army (il po-poppopo-poopoo cantato negli stadi). Si parla di rapporto con la tecnologia, di chitarra come oggetto del desiderio, di tecnica come mezzo e non come fine (non c’è un assolo in tutto il film, uno che sia uno, e non se ne sente minimamente il bisogno): diverse chitarre, diversi modi e diverse capigliature, perché si può essere rockettari anche con un sacco di effetti, un computer e un berrettino sulla pelata, come The Edge. Non c’è un vero sviluppo narrativo, purtroppo, e il film ha un aplomb in palese contraddizione con l’idea di rock che la chitarra suggerisce, ma detto ciò il film si fa vedere: qualche idea è carina (il Jack White adulto che insegna a sé stesso giovane cos’ha imparato crescendo) o lo stesso White che costruisce uno strumento a corda in qualcosa come 5 minuti secchi. Alla fine, però, rimane la sensazione di un elegantissimo lavoro un po’ inerte. (Dvd; 25/2/12)

(Continua – 78)

E’ in libreria per i tipi di Odoya Divine Divane Visioni – Guida non convenzionale al cinema, con la preazione di Mauro Gervasini (direttore di FilmTV) e la postfazione di Giorgio Gherarducci (Gialappa’s Band)

E’ in libreria per i tipi di Odoya Divine Divane Visioni – Guida non convenzionale al cinema, con la preazione di Mauro Gervasini (direttore di FilmTV) e la postfazione di Giorgio Gherarducci (Gialappa’s Band)

Altre Divine Divane Visioni su Twitter e Facebook

Oppure binge reading qui, su Carmilla

]]> La Rivincita delle Bionde: la comandante Maria Elena garantisce che i suoi partigiani veri della Brigata Boschi voteranno sì al referendum. Poi torneranno a combattere sui monti dell’Etruria. La Meloni vorrebbe dedicare una via ad Almirante. Sarebbe appropriata una di quelle sotterranee costruite dall’Impero Romano e adoperate per gli scarichi. Terrore dalla Quinta Stella: Virginia Raggi del M5S dichiara “Facciamo paura”, mentre Renzi prende l’ansiolitico preferito dai cazzari d’Italia: la Rai. Intanto Di Maio si dimostra pronto a rimpiazzarlo, cercando di fare a Pizzarotti quello che Renzi ha fatto a Marino. Le elezioni amministrative s’avvicinano, però a Roma fra tutti i candidati manca [...]]]>

La Rivincita delle Bionde: la comandante Maria Elena garantisce che i suoi partigiani veri della Brigata Boschi voteranno sì al referendum. Poi torneranno a combattere sui monti dell’Etruria. La Meloni vorrebbe dedicare una via ad Almirante. Sarebbe appropriata una di quelle sotterranee costruite dall’Impero Romano e adoperate per gli scarichi. Terrore dalla Quinta Stella: Virginia Raggi del M5S dichiara “Facciamo paura”, mentre Renzi prende l’ansiolitico preferito dai cazzari d’Italia: la Rai. Intanto Di Maio si dimostra pronto a rimpiazzarlo, cercando di fare a Pizzarotti quello che Renzi ha fatto a Marino. Le elezioni amministrative s’avvicinano, però a Roma fra tutti i candidati manca [...]]]>

La Rivincita delle Bionde: la comandante Maria Elena garantisce che i suoi partigiani veri della Brigata Boschi voteranno sì al referendum. Poi torneranno a combattere sui monti dell’Etruria. La Meloni vorrebbe dedicare una via ad Almirante. Sarebbe appropriata una di quelle sotterranee costruite dall’Impero Romano e adoperate per gli scarichi.

La Rivincita delle Bionde: la comandante Maria Elena garantisce che i suoi partigiani veri della Brigata Boschi voteranno sì al referendum. Poi torneranno a combattere sui monti dell’Etruria. La Meloni vorrebbe dedicare una via ad Almirante. Sarebbe appropriata una di quelle sotterranee costruite dall’Impero Romano e adoperate per gli scarichi.

Terrore dalla Quinta Stella: Virginia Raggi del M5S dichiara “Facciamo paura”, mentre Renzi prende l’ansiolitico preferito dai cazzari d’Italia: la Rai. Intanto Di Maio si dimostra pronto a rimpiazzarlo, cercando di fare a Pizzarotti quello che Renzi ha fatto a Marino.

Le elezioni amministrative s’avvicinano, però a Roma fra tutti i candidati manca quello che rappresenterebbe davvero la maggioranza degli abitanti della capitale: un topo. Anche se per la verità non mancano i sorci.

Ma distraiamoci dalle meschinità della campagna elettorale italiana occupandoci di quella americana, dove si vola alto nei cieli della grande politica.

Donald Trump ha dato del puttaniere a Bill Clinton.

La risposta del New York Times è stata “Chi lo dice sa di esserlo”.

Al che Trump ha replicato “Cento volte più di me”. Ed ha aggiunto “Non m’hai fatto niente, faccia di serpente”, incassando l’entusiastico sostegno della NRA, la nazionale lobby delle armi, per le sue sparate nazionalsocialiste.

Fino a pochi mesi fa, Donald Trump alla presidenza USA sembrava probabile quanto Paris Hilton.

Oggi è il favorito

Lo Zeitgeist è dalla sua parte.

È l’ennesima riprova che ci troviamo nell’universo parallelo di Ritorno al Futuro II, quello dei Biff Tanner miliardari al potere. Quel Tanner era infatti esplicitamente ispirato a Trump.

Lo slogan di Donald Trump è “Make America great agan”.

La Golden Age da ripristinare disinstallando tutti gli aggiornamenti è un’illusione (ottica) da sempre parte integrante della religione di Stato USA.

All’inizio del pilot di The Newsroom, l’ultima serie di Aaron Sorkin, il protagonista spara un pippone sull’America, dicendo “Non è più il paese migliore del mondo, ma un tempo lo era”.

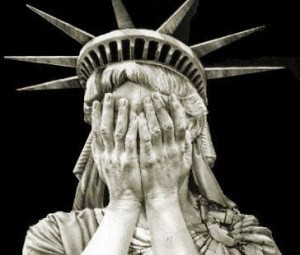

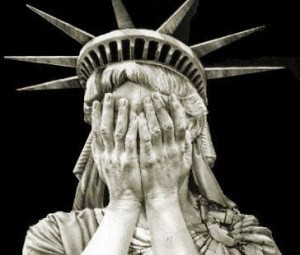

A quando risale esattamente questa presunta Età dell’Oro degli USA? Al Sette–Ottocento dello schiavismo, della Guerra Civile, e dello sterminio dei nativi americani? Ai primi del Novecento dei linciaggi sistematici, e dei massacri di scioperanti? Agli anni ’20-30 del Proibizionismo e della Grande Depressione? Agli anni ’40 dei bombardamenti al fosforo, e atomici, e dei campi di concentramento per i nippo-americani? Agli anni ’50 del Maccartismo, dell’apartheid, e della guerra in Corea? Agli anni ’60 del Vietnam, e degli omicidi politici di Malcolm X, Martin Luther King, e i Kennedy? Agli anni ’70 delle proxy war, dei regime change golpisti, e del Watergate? Agli anni ’80 di Reagan e della Reaganomics? Agli anni ’90 di George Bush padre, Clinton, e della Guerra del Golfo? Agli anni dieci di George Bush figlio, Obama, e dello Scontro di Civiltà?

E questi sono appena i titoli dei volumi, non certo tutta la storia.

Come il protagonista di Memento, la smemorata America continua a uccidere e mentire a se stessa per autoassolversi, darsi un’identità, e una missione.

Gli USA non sono mai stati il paese migliore del mondo.

E sembrano decisi a diventare il peggiore.