Avevamo concluso la precedente puntata con Pantera che per la prima volta aveva assemblato un Nganga con parti di un corpo femminile, quelle di Molly. Come anticipato si tratta di una piccola svolta. E questo ci dà il destro per accennare al rapporto di Pantera con il mondo femminile, tema che emerge ripetutamente anche se sottotraccia (sicuramente in modo meno centrale rispetto a quello che accade per Eymerich). Evangelisti evoca il cliché dell’eroe che salva la fanciulla indifesa e poi convola a giuste copule. Ma si [...]]]>

Avevamo concluso la precedente puntata con Pantera che per la prima volta aveva assemblato un Nganga con parti di un corpo femminile, quelle di Molly. Come anticipato si tratta di una piccola svolta. E questo ci dà il destro per accennare al rapporto di Pantera con il mondo femminile, tema che emerge ripetutamente anche se sottotraccia (sicuramente in modo meno centrale rispetto a quello che accade per Eymerich). Evangelisti evoca il cliché dell’eroe che salva la fanciulla indifesa e poi convola a giuste copule. Ma si [...]]]>

Avevamo concluso la precedente puntata con Pantera che per la prima volta aveva assemblato un Nganga con parti di un corpo femminile, quelle di Molly. Come anticipato si tratta di una piccola svolta. E questo ci dà il destro per accennare al rapporto di Pantera con il mondo femminile, tema che emerge ripetutamente anche se sottotraccia (sicuramente in modo meno centrale rispetto a quello che accade per Eymerich). Evangelisti evoca il cliché dell’eroe che salva la fanciulla indifesa e poi convola a giuste copule. Ma si guarda bene dal cascarci dentro. Pantera non ha mai una storia d’amore. Solo rapporti sessuali occasionali, sempre con prostitute nei confronti delle quali, comunque, nutre un sostanziale rispetto, sempre nei limiti consentiti dalla sua connaturata asocialità. Finisce per avere atteggiamenti protettivi, soprattutto nei confronti delle giovanissime Cindy e Kate, dopo aver sperimentato un profondo turbamento per le loro rispettive sorti. Più scostante il suo comportamento nei confronti di Molly alla quale, però, è profondamente legato. Le tre principali figure femminili, nonostante appaiono inizialmente fragili e indifese, dimostrano alla resa dei conti un’insospettabile forza. E i rapporti stretti con loro non passano senza lasciare tracce significative. Potremmo dire che la cruda visione del mondo di Pantera viene un po’ ingentilita o, per meglio dire, resa più empatica.

Avevamo concluso la precedente puntata con Pantera che per la prima volta aveva assemblato un Nganga con parti di un corpo femminile, quelle di Molly. Come anticipato si tratta di una piccola svolta. E questo ci dà il destro per accennare al rapporto di Pantera con il mondo femminile, tema che emerge ripetutamente anche se sottotraccia (sicuramente in modo meno centrale rispetto a quello che accade per Eymerich). Evangelisti evoca il cliché dell’eroe che salva la fanciulla indifesa e poi convola a giuste copule. Ma si guarda bene dal cascarci dentro. Pantera non ha mai una storia d’amore. Solo rapporti sessuali occasionali, sempre con prostitute nei confronti delle quali, comunque, nutre un sostanziale rispetto, sempre nei limiti consentiti dalla sua connaturata asocialità. Finisce per avere atteggiamenti protettivi, soprattutto nei confronti delle giovanissime Cindy e Kate, dopo aver sperimentato un profondo turbamento per le loro rispettive sorti. Più scostante il suo comportamento nei confronti di Molly alla quale, però, è profondamente legato. Le tre principali figure femminili, nonostante appaiono inizialmente fragili e indifese, dimostrano alla resa dei conti un’insospettabile forza. E i rapporti stretti con loro non passano senza lasciare tracce significative. Potremmo dire che la cruda visione del mondo di Pantera viene un po’ ingentilita o, per meglio dire, resa più empatica.

Questo è particolarmente evidente quando il palero assembla il suo Nganga con i resti mortali di Molly. È la piccola svolta cui abbiamo accennato. L’universo spirituale di Pantera, che fino a questo momento ci è stato presentato come abitato da divinità potenti fino al limite della brutalità, si arricchisce di una nuova sensibilità. Il Santo, o meglio la Santa, comunica a Pantera nuove sensazioni: meno cattiva dei precedenti Nganga, è capace di sorridere con divertimento, di trasmettere affetto con qualche sfumatura dispettosa, di ispirare pensieri gentili, ma può anche arrabbiarsi al momento giusto sciorinando visioni di antiche cerimonie sacrificali.

Allo spirito di Molly Pantera finisce per attribuire disposizioni d’animo per lui inconsuete e di primo acchito assai fastidiose. Dopo aver assistito a un ultimo eccidio, per esempio, continua a provare un acuto senso di nausea sebbene nella sua vita abbia già assistito molte volte a scene di efferata violenza. Cercando una spiegazione razionale chiama in causa l’insopportabile ipocrisia degli americani che

Avevano una capacità diabolica nel ricondurre prepotenze e delitti da loro perpetrati a motivazioni di particolare nobiltà, anche quando il movente vero era l’istinto di sopraffazione o un interesse di infimo contenuto etico.1

Si tratta di una spiegazione plausibile? Pantera ne dubita:

forse – e questa era la spiegazione irrazionale: dunque, probabilmente, la sola autentica – Pantera era condizionato dal fatto di avere Molly nel Nganga, e dunque di subirne la sensibilità. Se ciò fosse risultato certo, se ne sarebbe sbarazzato in fretta. Per il momento, l’unico dato sicuro era la nausea persistente.2

Ma non è tutto. Pantera dà la colpa allo spirito di Molly di essere “capitato in mezzo a congreghe di utopisti”, un genere di persone che aveva sempre tollerato a stento. Insomma, dopo mille esitazioni, il messicano si affilia alla società operaia Le cinque stelle. Quando gli viene l’idea di chiedere l’adesione, Pantera la considera “così balzana che fu sul punto di attribuirla all’influenza del Nganga”.3

E’ interessante notare che l’atteggiamento nei confronti della società operaia non è differente da quello che Pantera aveva verso il mesmerismo di Rosenthal o la magia dell’indiano Vecchia Pipa: dubita della sua efficacia, ma alla fine la accetta perché apprezza le buone intenzioni dei suoi membri.

Quelli delle Cinque Stelle (chiamarli col loro vero nome, Knights of Labor, era assolutamente proibito) gli piacevano. Avevano pochissimo in comune con i Molly Maguires. Non badavano alla nazionalità, né al sesso, né alla razza. Erano alieni al concetto di vendetta, o di esecuzione individuale. Molti tra essi (non tutti) sognavano una rivoluzione da attuarsi tramite uno sciopero a oltranza, che avrebbe costretto il padronato a consegnare ai lavoratori i mezzi di produzione. Agli occhi di Pantera si trattava di una fantasia, ma almeno un fine c’era, e non era idiota come una supposta liberazione degli irlandesi dal dominio inglese trasferita in contesto americano.4

Soprattutto, Pantera, da uomo d’azione, rimane indifferente alle discussioni dottrinali.

Lui credeva poco o niente all’ineluttabilità delle leggi storiche, al destino che consegnava alla classe operaia la fiaccola che era stata della borghesia, alla natura buona dell’uomo su cui, un giorno, si sarebbe modellata la società perfetta. La sua visione del mondo, se così si poteva chiamare, era fatta di caos e di scontri, intessuti di una barbarie resa ineluttabile dal far parte della realtà biologica dell’essere umano. Ciò che non rientrava in quella sua filosofia primaria lo interessava pochissimo.5

Tutto sommato, la sua concezione primordiale si mostrerà più adeguata della sedicente scienza della storia professata dai leader dei lavoratori, almeno nel momento in cui la guerra di classe si manifesterà in tutta la sua intrinseca violenza.

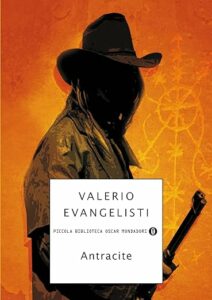

Siamo così arrivati alle battute finali di Antracite quando Pantera, dopo aver liberato Kate dal penitenziario di Saint Louis, si imbatte nell’esercito e nella guardia nazionale che stanno per assaltare gli ignari lavoratori della Comune di Saint Louis. Si precipita nella Schuler’s Hall, dove si riunisce il comitato esecutivo dei rivoltosi per avvertirlo dell’imminente e mortale minaccia. A questo punto Evangelisti ci sorprende con un piccolo colpo di scena stilistico. Non si limita a un abbassamento della tensione prima del climax finale, come sarebbe tutto sommato normale aspettarsi. Ci catapulta improvvisamente in un intermezzo dall’indubbio effetto comico dove troviamo i leader dei lavoratori riuniti dalla sera prima a discutere e scrivere proclami, come racconta a Pantera un operaio con uno sguardo a dir poco ironico. Di fronte al messicano che irrompe improvvisamente avvisandoli dell’urgenza di agire, non sanno fare altro che litigare tra di loro accusandosi di “economicismo” e di “posizioni lasalliane” (Evangelisti si è probabilmente divertito a prendere spunto dagli innumerevoli scazzi tra i gruppi della sinistra rivoluzionaria degli anni Settanta). Ridicolmente fiduciosi nella volontà di trattativa delle autorità cittadine, i leader operai negano recisamente l’opportunità di utilizzare le armi nell’attuale fase storica.

Siamo così arrivati alle battute finali di Antracite quando Pantera, dopo aver liberato Kate dal penitenziario di Saint Louis, si imbatte nell’esercito e nella guardia nazionale che stanno per assaltare gli ignari lavoratori della Comune di Saint Louis. Si precipita nella Schuler’s Hall, dove si riunisce il comitato esecutivo dei rivoltosi per avvertirlo dell’imminente e mortale minaccia. A questo punto Evangelisti ci sorprende con un piccolo colpo di scena stilistico. Non si limita a un abbassamento della tensione prima del climax finale, come sarebbe tutto sommato normale aspettarsi. Ci catapulta improvvisamente in un intermezzo dall’indubbio effetto comico dove troviamo i leader dei lavoratori riuniti dalla sera prima a discutere e scrivere proclami, come racconta a Pantera un operaio con uno sguardo a dir poco ironico. Di fronte al messicano che irrompe improvvisamente avvisandoli dell’urgenza di agire, non sanno fare altro che litigare tra di loro accusandosi di “economicismo” e di “posizioni lasalliane” (Evangelisti si è probabilmente divertito a prendere spunto dagli innumerevoli scazzi tra i gruppi della sinistra rivoluzionaria degli anni Settanta). Ridicolmente fiduciosi nella volontà di trattativa delle autorità cittadine, i leader operai negano recisamente l’opportunità di utilizzare le armi nell’attuale fase storica.

Pantera ne aveva abbastanza. Estrasse la Smith & Wesson e ne sollevò il cane. Quindi disse: “Le fasi storiche le decide il tamburo del mio revolver.”6

Se fossimo al cinema a questo punto scatterebbero urla e applausi liberatori. Ma siamo qui a scrivere un saggio e, godendoci la scena silenziosamente, ci chiediamo il senso di questa irruzione del comico, un registro per nulla estraneo alla narrativa di Evangelisti, come ci ricorda Sebastiani.7 Solo che questa volta non serve a smutandare il re di turno, ma prende di mira un certo tipo di immaginario alternativo o che si vorrebbe tale. A questo proposito vale la pena fare un passo indietro, citando uno scambio di battute tra Bellegarrigue e Pantera in Black flag.

Per sapere la verità non occorre scomodare magia, religione e altre concezioni superstiziose che fanno a pugni con il progresso. Il vero rivoluzionario non ha altra fede che la scienza. Dico bene messicano?

Pantera sogghignò – Cinque anni fa, quando ero ancora ragazzo ho partecipato a due rivoluzioni: la guerra del sale di Santa Fé e la rivolta di Juan Nepomuceno Cortina. Eppure penso che se la scienza diventa fede, non è più scienza. Ma forse sbaglio.8

La scienza che diventa fede si trasforma in una gabbia disciplinatoria se è uno strumento del potere (è il caso di Eymerich), in una gabbia di matti se professata dai rivoluzionari (almeno fino a quando a loro volta non salgono al potere). Una tragedia nel primo caso, una farsa nel secondo. Se qualche materialista oltremodo scientifico si adombrasse di fronte a queste affermazioni, vale la pena ricordare quanto scrive lo stesso Marx, a commento di un’altra più famosa Comune, quella parigina:

Sarebbe del resto assai comodo fare la storia universale, se si accettasse battaglia soltanto alla condizione di un esito infallibilmente favorevole. D’altra parte, questa storia sarebbe di una natura assai mistica se le “casualità” non vi avessero parte alcuna.9

Un atto rivoluzionario, o anche di semplice di resistenza, richiede una decisione sempre priva di sufficienti garanzie quanto alla sua adeguatezza e al suo esito. Può essere dettata da una sorta di rabbiosa speranza che può emergere anche nelle situazioni più sconfortanti, come nell’epilogo della storia cornice di Black flag.

– È inutile! Tanto hanno già vinto! Il mondo è loro! Il futuro è loro!

Sheryl rispose: – Può darsi. L’importante è che sappiano che c’è chi resiste.

Avanzò verso i carri sparando tutti e sei i colpi del tamburo, in successione. Sei pallottole argentee perforarono il metallo urlante.10

Quello di Sheryl è un atto che nasce certamente da una decisione personale ma che, occorre sottolineare, non si configura come mero gesto individuale. Evangelisti ce lo fa capire a modo suo: l’arma utilizzata da Sheryl per sparare contro le mostruose forze dell’esercito statunitense è una vecchissima colt a tamburo dalla canna brunita molto lunga, curiosamente caricata a palle argentate, raccolta un attimo prima dalle mani di un giovane panamense ferito a morte che indossava una maglietta insanguinata con la scritta Battallon de la dignidad. Evangelisti non ce lo dice esplicitamente, ma è la pistola di Pantera, passata di mano in mano per generazioni di resistenti! C’è dunque un filo rosso che unisce le lotte degli oppressi del passato e del presente. Un futuro possibile che è stato sconfitto nel passato può risorgere trasfigurato nel presente. La rabbia di Sheryl sta lì a ricordarcelo.

Ma ci può essere anche una differente tonalità emotiva in questi momenti decisivi e tragici, stando almeno alla scena finale di Antracite. Torniamo allora a raccontare la storia di Pantera, ricominciando da dove l’avevamo lasciata poco fa. Il messicano, di fronte all’atteggiamento imbelle dei leader operai, sostiene che l’unica possibilità di salvezza per i manifestanti è rappresentata da un’azione diversiva portata avanti da un “pazzo isolato”. A un membro del comitato che gli chiede “che cosa hai in mente compagno?” risponde solamente “Non so se sono un tuo compagno. E non sono tenuto a dirti nulla. Faccio quello che mi va di fare”.11 Fino alla fine Pantera combatte con la sua natura di lupo di branco, ma i suoi dubbi non gli impediscono di prendere una decisione e, addirittura, di sacrificarsi per il branco stesso. Il messicano, infatti, sale a cavallo. Sta per lanciarsi contro le file nemiche per ritardarne l’attacco e permettere ai rivoltosi di trovare riparo. Ma Kate monta in sella dietro di lui. Pantera cerca di convincerla a smontare perché, le dice, la battaglia è già perduta e lui sta per andare incontro alla morte. “Se la causa è giusta, le battaglie perdute sono le più belle”12 gli risponde la giovane irlandese. Kate sa che non c’è alcuna salvezza per lei nel tornare a casa, nel suo vecchio mondo che troverebbe ridotto in rovina. Per lei rimarrebbe soltanto la prigione o la miniera. Pantera, inizialmente esasperato dall’insistenza dell’adolescente, finisce per arrendersi alla situazione.

Ma ci può essere anche una differente tonalità emotiva in questi momenti decisivi e tragici, stando almeno alla scena finale di Antracite. Torniamo allora a raccontare la storia di Pantera, ricominciando da dove l’avevamo lasciata poco fa. Il messicano, di fronte all’atteggiamento imbelle dei leader operai, sostiene che l’unica possibilità di salvezza per i manifestanti è rappresentata da un’azione diversiva portata avanti da un “pazzo isolato”. A un membro del comitato che gli chiede “che cosa hai in mente compagno?” risponde solamente “Non so se sono un tuo compagno. E non sono tenuto a dirti nulla. Faccio quello che mi va di fare”.11 Fino alla fine Pantera combatte con la sua natura di lupo di branco, ma i suoi dubbi non gli impediscono di prendere una decisione e, addirittura, di sacrificarsi per il branco stesso. Il messicano, infatti, sale a cavallo. Sta per lanciarsi contro le file nemiche per ritardarne l’attacco e permettere ai rivoltosi di trovare riparo. Ma Kate monta in sella dietro di lui. Pantera cerca di convincerla a smontare perché, le dice, la battaglia è già perduta e lui sta per andare incontro alla morte. “Se la causa è giusta, le battaglie perdute sono le più belle”12 gli risponde la giovane irlandese. Kate sa che non c’è alcuna salvezza per lei nel tornare a casa, nel suo vecchio mondo che troverebbe ridotto in rovina. Per lei rimarrebbe soltanto la prigione o la miniera. Pantera, inizialmente esasperato dall’insistenza dell’adolescente, finisce per arrendersi alla situazione.

Ciò che avvertiva era solo una pressione morbida contro il dorso. Certo i piccoli seni di Kate. La ragazzina li strusciava anche un poco. Pantera si trovò a sorridere.

Il cavallo accelerò l’andatura, tutto piegato in avanti. I soldati guardarono attoniti i folli che si gettavano contro di loro. Parevano non sapere che fare.

In quel momento Kate gridò, con la sua voce limpida: “Viva i Mollies! Viva l’Irlanda!”

Il sorriso di Pantera si allargò. Sollevò la pistola e sparò un colpo verso le mitragliatrici. Poi un altro. Poi vuotò l’intero caricatore.13

Di fronte alla sciagura che incombe, Evangelisti non ci abbandona a passioni tristi: a prevalere sono bagliori di una delicata sensualità, di una impercettibile gioia, di un limpido orgoglio. Nessuna esaltazione della bella morte, nessuna necrofila fascistoide. Al contrario, un inno alla vita che dischiude il possibile, sebbene si tratti di una possibile che per farsi reale dovrà passare per una sanguinosa lotta.

Anche senza ricorrere al genere fantastico, Evangelisti ci porta a fare l’esperienza dei limiti del nostro mondo, conducendoci insieme a Pantera fino al punto in cui gli oppressi si rivoltano collettivamente contro i loro oppressori. Certamente si tratta di una rivolta destinata alla sconfitta. L’esito tragico, però, non appare come la pietra tombale sui desideri di liberazione del nascente movimento operaio americano e, indirettamente, su quelli dei nostri tempi funestati dalle ripetute disfatte subite da oppressi e sfruttati. I vinti della storia possono avere un loro primo riscatto attraverso il ricordo delle loro gesta, trasfigurate narrativamente nell’atto eroico e disperato di Pantera. Un gesto difficilmente concepibile senza la possibilità del nostro eroe di attingere all’energia che sgorga dalle profondità di un immaginario alternativo a quello del potere che sta forgiando la nuova America.

Pantera consegna il testimone di questo immaginario ancora incerto, una miscela instabile di luce e tenebre, passato e futuro, unità e frammentazione, ai protagonisti del successivo romanzo della trilogia americana e, soprattutto, a noi lettori. Come nota Luca Cangianti “la narrazione delle avventure intraprese […] è capace di produrre una mitologia e un immaginario che possono risorgere nelle lotte future”.14 Questa speranza affiora timidamente tra le righe. Non è però affidata a un impossibile happy end che risulterebbe oltraggiosamente consolatorio per i vinti della storia. E neanche ad un esplicito incitamento a proseguire la lotta che apparirebbe vuotamente retorico. Una fragile speranza emerge solo dalla tonalità emotiva con cui è affrontata la sconfitta. Non c’è rassegnazione, ma la rabbia di Sheryl o il sorriso di Pantera.

Sembra assurdo, ma è la prima volta che vediamo affiorare un sentimento di gioia sul viso del messicano. Per arrivare a questo punto ha dovuto fare un lungo viaggio, percorrendo le strade di un’America che sta procedendo speditamente  verso un futuro disumano in cui lo sterile metallo trionferà su ideali e sentimenti. Il tempo (del romanzo) storico, però, non lascia più spazio per immaginare una rivoluzione della magia, una rivoluzione fatta con l’aiuto di forze sovrannaturali, come quella di Black flag. Certamente anche in Antracite udiamo il ferro gridare: “Lo senti? E’ il metallo che urla. Celebra in anticipo il suo trionfo”15 dice Jesse James, il famoso bandito, a Pantera. Ma il grido disumano non è più quello del ferro e dell’oro che producono bestiali macchine da guerra o corpi semisintetici. Il racconto allegorico è diventato narrazione storica. Il metallo che urla è il fischio acuto di una sirena che viene da una agglomerato di fabbriche industriali lungo la sponda del fiume Schuylkill a Filadelfia.

verso un futuro disumano in cui lo sterile metallo trionferà su ideali e sentimenti. Il tempo (del romanzo) storico, però, non lascia più spazio per immaginare una rivoluzione della magia, una rivoluzione fatta con l’aiuto di forze sovrannaturali, come quella di Black flag. Certamente anche in Antracite udiamo il ferro gridare: “Lo senti? E’ il metallo che urla. Celebra in anticipo il suo trionfo”15 dice Jesse James, il famoso bandito, a Pantera. Ma il grido disumano non è più quello del ferro e dell’oro che producono bestiali macchine da guerra o corpi semisintetici. Il racconto allegorico è diventato narrazione storica. Il metallo che urla è il fischio acuto di una sirena che viene da una agglomerato di fabbriche industriali lungo la sponda del fiume Schuylkill a Filadelfia.

In un contesto narrativo che si è congedato dal racconto fantastico, Pantera deve fare affidamento su tutta la sua razionalità per comprendere le condizioni oggettive degli avvenimenti in cui è immerso e per capire le forze politiche, economiche e sociali che sono in gioco. Ma il suo schierarsi e il suo agire non sono frutto soltanto di questa comprensione profana. Il suo viaggio non è un percorso a senso unico verso il disincanto. Altrimenti come spiegarsi il suo ultimo ed estremo atto di generosa follia? Il suo odio per l’ingiustizia rimane indissolubilmente legato al suo primordiale diritto alla vendetta, profondamente radicato in una visione del mondo popolata da spiriti portatori di caos e di scontri. Il realismo del romanzo storico conserva la forza narrativa e politica che prorompe dall’incanto del racconto fantastico.

La scena finale di Antracite è colorata da un delicato tocco poetico, nonostante l’oscurità che incombe. È pervasa da una debole forza magica, verrebbe da dire. È l’ultima emozionante tappa di un viaggio straordinario che ha condotto il nostro eroe, lo stregone Pantera, dalla rivoluzione della magia alla magia della rivoluzione.

Fine. Precedenti puntate qui, qui e qui

V. Evangelisti, Antracite, Mondadori, Milano 2003, p. 320. ↩

Ibidem. ↩

Ivi, p. 323. ↩

Ibidem. ↩

Ivi, p. 328. ↩

Ivi, p. 360. ↩

Cfr. A. Sebastiani, Ride bene chi ride ultimo. Forme e retorica del comico in Valerio evangelisti, in Sandro Moiso e Alberto Sebastiani (a cura di), L’insurrezione immaginaria. Valerio Evangelisti autore, militante e teorico della paraletteratura, Mimesis, Milano 2023. ↩

V. Evangelisti, Black flag, Einaudi, Torino 202, p.104. ↩

K. Marx – F. Engels, Opere, Vol. XLIV, Editori Riuniti, Roma 1990, p. 202. ↩

V. Evangelisti, Black flag, cit. p. 2017. ↩

V. Evangelisti, Antracite, cit. p. 361. ↩

Ivi, p. 363. ↩

Ibidem. ↩

Luca Cangianti, L’operaismo narrativo di Valerio Evangelisti, in Sandro Moiso e Alberto Sebastiani (a cura di), L’insurrezione immaginaria. Valerio Evangelisti autore, militante e teorico della paraletteratura, cit., p. 15. ↩

V. Evangelisti, Antracite, cit., p. 245. ↩

Pantera e la sua religione appartengono al mondo dei vinti e degli oppressi. Così avevamo concluso la precedente parte di questo scritto. È questa sua appartenenza che lo spinge a difendere una variegata congerie di reietti, anche se la sua prima reazione istintiva al pensiero di diventare “una sorta di calamita per mostri e pezzenti” è quella di grande irritazione. La pietà nei confronti dei deboli non è di certo il sentimento che lo caratterizza in prima istanza. E quando affiora tende ad allontanarlo. Queste pulsioni contraddittorie che [...]]]>

Pantera e la sua religione appartengono al mondo dei vinti e degli oppressi. Così avevamo concluso la precedente parte di questo scritto. È questa sua appartenenza che lo spinge a difendere una variegata congerie di reietti, anche se la sua prima reazione istintiva al pensiero di diventare “una sorta di calamita per mostri e pezzenti” è quella di grande irritazione. La pietà nei confronti dei deboli non è di certo il sentimento che lo caratterizza in prima istanza. E quando affiora tende ad allontanarlo. Queste pulsioni contraddittorie che [...]]]>

Pantera e la sua religione appartengono al mondo dei vinti e degli oppressi. Così avevamo concluso la precedente parte di questo scritto. È questa sua appartenenza che lo spinge a difendere una variegata congerie di reietti, anche se la sua prima reazione istintiva al pensiero di diventare “una sorta di calamita per mostri e pezzenti” è quella di grande irritazione. La pietà nei confronti dei deboli non è di certo il sentimento che lo caratterizza in prima istanza. E quando affiora tende ad allontanarlo. Queste pulsioni contraddittorie che muovono Pantera lo rendono un personaggio sfaccettato e affascinante. Ma forse indicano anche qualcosa di più. Nella narrativa di Evangelisti non c’è spazio per il mito del buon oppresso o, per dirla altrimenti, per il paradigma vittimario. Per dirla con le parole del saggista Evangelisti, gli oppressi, al pari dei loro oppressori, devono avere “la volontà, la determinazione, la capacità di lacerare la notte con lo sguardo penetrante del lupo o del felino”.1 Devono essere in grado di rispondere “ai morsi con i morsi”.2 Come si può tradurre questa convinzione dello scrittore emiliano-romagnolo nello svolgimento narrativo delle avventure di Pantera? Ebbene i “mostri e i pezzenti” non appaiono solo come vittime passive che vengono difese dal nostro eroe. Per quanto possano apparire combattenti improbabili, finiscono spesso per lottare insieme a Pantera, anche contro la sua iniziale volontà.

Pantera e la sua religione appartengono al mondo dei vinti e degli oppressi. Così avevamo concluso la precedente parte di questo scritto. È questa sua appartenenza che lo spinge a difendere una variegata congerie di reietti, anche se la sua prima reazione istintiva al pensiero di diventare “una sorta di calamita per mostri e pezzenti” è quella di grande irritazione. La pietà nei confronti dei deboli non è di certo il sentimento che lo caratterizza in prima istanza. E quando affiora tende ad allontanarlo. Queste pulsioni contraddittorie che muovono Pantera lo rendono un personaggio sfaccettato e affascinante. Ma forse indicano anche qualcosa di più. Nella narrativa di Evangelisti non c’è spazio per il mito del buon oppresso o, per dirla altrimenti, per il paradigma vittimario. Per dirla con le parole del saggista Evangelisti, gli oppressi, al pari dei loro oppressori, devono avere “la volontà, la determinazione, la capacità di lacerare la notte con lo sguardo penetrante del lupo o del felino”.1 Devono essere in grado di rispondere “ai morsi con i morsi”.2 Come si può tradurre questa convinzione dello scrittore emiliano-romagnolo nello svolgimento narrativo delle avventure di Pantera? Ebbene i “mostri e i pezzenti” non appaiono solo come vittime passive che vengono difese dal nostro eroe. Per quanto possano apparire combattenti improbabili, finiscono spesso per lottare insieme a Pantera, anche contro la sua iniziale volontà.

Nello scontro finale di Metallo urlante, infatti, il messicano viene aiutato da una banda alquanto strampalata, come nota con disprezzo il vice sceriffo Wishburn, subito prima di essere freddato da Pantera.“‘Ma guarda che combriccola’ osservò, senza badare all’arma del messicano. ‘Un negro, una puttana, un ebreo e un meticcio. Dio li fa poi li accompagna.’”3 Anche in Black flag la posse di Pantera assomiglia a un’armata Brancaleone.

Il messicano contemplò, all’ultimo raggio della luna che stava per tornare a sparire, i miseri campioni di umanità che aveva davanti. Trascinare con sé quelle creature fiacche e inservibili poteva costargli la vita. Tuttavia valutò che forse la somma delle loro debolezze poteva dare un risultato superiore alle parti. La magia zoppicante di Vecchia Pipa, la vigoria in declino di Koger, la modesta sensualità di Molly, se prese insieme, formavano quasi una sgangherata forma di potenza. Aggiunta alla sua, poteva dare qualcosa di buono.4

Altrettanto raccogliticcio è il gruppo che aiuterà Pantera in una delle sue ultime imprese in Antracite: liberare dal carcere la giovanissima irlandese Kate, che il messicano aveva conosciuto quando, appena adolescente, si divideva tra il lavoro in miniera e la prostituzione occasionale, e nei confronti della quale svilupperà una sorta di istinto paterno di protezione. Nel gruppo c’è l’irlandese Skel, che sta per Skeleton, incontrato per la prima volta da Pantera quando, quindicenne, estremamente magro e con il petto squassato continuamente da crudeli colpi di tosse, lavorava come runner, l’ultimo gradino nella gerarchia dei minatori. Poi c’era Jikta, prostituta slava di mezza età e infine Gudrun, ragazza grassottella di famiglia tedesca, dedita a pratiche magiche della sua terra d’origine, che in un recente passato aveva aveva partecipato a una macchinazione per incastrare Pantera e che ancora manteneva nei suoi confronti una certa ostilità. Mentre fuggono dal carcere Pantera, dopo aver presentato le due donne a Kate specificandone la nazionalità, continua con un sorrisetto: “Se aggiungi due irlandesi e un messicano, hai un’idea di chi stia costruendo l’America.”5

Ma, cosa ancora più importante, a sembrare un’armata Brancaleone in Antracite è il nascente movimento operaio americano. Nobile, generoso, ma un po’ cialtronesco. Forse ha in mente anche questo Evangelisti quando sostiene che “Antracite è un tentativo di mettere in luce le radici di un’America ‘alternativa’ che ho sempre amato, e delle ragioni storiche che l’hanno resa minoritaria”.6 Come nota giustamente Sandro Moiso, le simpatie politiche dello scrittore “rivelano in lui ancor più che la ‘passione per il comunismo’ quella per la rivolta spontanea, popolare e dal basso. Qualsiasi fossero le forme in cui questa si manifestava, tanto nelle campagne emiliano-romagnole a cavallo tra ’800 e ’900 quanto nelle strade in fiamme di Bologna della primavera del ’77”.7

Tornando negli Stati Uniti della seconda metà dell’800, è arrivato il momento di raccontare brevemente la trama dell’ultimo libro in cui compare Pantera. Lo avevamo lasciato alla fine di Black flag quando, sconfitti i lupi suoi nemici, decide di seguire il suo vecchio capo nella sua terra di origine per unirsi alla rivoluzione di Benito Juarez. Molly, la prostituta irlandese sua compagna di avventura, lo segue diventando sua amante occasionale. Dopo qualche tempo le loro strade si separano e Pantera torna a fare il pistolero a pagamento negli Stati Uniti. Tutto lo ciò non viene raccontato in presa diretta, ma come antefatto di Antracite che inizia quando Molly ha nuovamente contattato Pantera perché vuole affidargli un compito per conto dei Molly Maguires, gruppo irlandese che, a suon di omicidi, cerca di difendere i propri compatrioti dallo sfruttamento dei padroni, soprattutto quelli di origine inglese. Pantera deve scoprire un infiltrato nelle file del gruppo e ucciderlo.

Tornando negli Stati Uniti della seconda metà dell’800, è arrivato il momento di raccontare brevemente la trama dell’ultimo libro in cui compare Pantera. Lo avevamo lasciato alla fine di Black flag quando, sconfitti i lupi suoi nemici, decide di seguire il suo vecchio capo nella sua terra di origine per unirsi alla rivoluzione di Benito Juarez. Molly, la prostituta irlandese sua compagna di avventura, lo segue diventando sua amante occasionale. Dopo qualche tempo le loro strade si separano e Pantera torna a fare il pistolero a pagamento negli Stati Uniti. Tutto lo ciò non viene raccontato in presa diretta, ma come antefatto di Antracite che inizia quando Molly ha nuovamente contattato Pantera perché vuole affidargli un compito per conto dei Molly Maguires, gruppo irlandese che, a suon di omicidi, cerca di difendere i propri compatrioti dallo sfruttamento dei padroni, soprattutto quelli di origine inglese. Pantera deve scoprire un infiltrato nelle file del gruppo e ucciderlo.

In realtà il messicano finirà per cacciarsi in un ginepraio, tanto che la narrazione assume in certi momenti toni simili a quelli di una commedia degli equivoci. Per eseguire il suo compito deve fingersi una spia dei padroni delle miniere e infiltrarsi nelle file nemiche. I Molly Maguires, però, sono talmente infestati da spie che la missione di Pantera è nota da subito, ma verrà tollerata perché la famosa agenzia Pinkerton vuole assicurarsi i suoi servigi di stregone. Deve trovare e eliminare il misterioso “uomo dei topi”. Chi è costui? Si tratta di una persona

capace di dare corpo a una sintesi tra le diverse superstizioni importate dall’Europa e da altri continenti. Un individuo che convoglia diverse aspirazioni inconfessabili e le traduce in realtà, sotto forma di morbo e di invasioni di animali.8

Pantera, quando gli viene presentata questa missione, è sorpreso perché ritiene che le diverse credenze di origine europea dovrebbero essere considerate fenomeni marginali da parte dei padroni del nuovo modo. Ma, è questa la cosa più interessante, gli viene spiegato che non è così dal senatore Schurz.

Sono forme di resistenza al progresso, rivendicazioni di identità che una società in via di industrializzazione non può tollerare. Dev’essere la morale protestante a guidare questo paese, nessun’altra. È l’unica che tenga nel debito conto le esigenze dell’economia e non le demonizzi.9

Ed ecco spiegato in termini prosaici quello che poteva emergere già dai due precedenti libri in cui compare Pantera e dai romanzi di Eymerich. Antichi culti, credenze ancestrali, religioni sconfitte ma mai definitivamente sradicate sono tutti fattori di resistenza alla colonizzazione dell’immaginario da parte del potere. Ma questo immaginario alternativo, radicato nel passato, ha un’intrinseca ambivalenza, come mostrerà lo scontro con l’uomo dei topi, il lucumi Learco. Tutto sommato questa figura si rivelerà alquanto meschina, così come sarà la sua fine. Certamente una persona insidiosa e tenebrosa, ma decisamente lontana dalla diabolica potenza che gli veniva accreditata. Le forze in gioco sono ben altre rispetto a quelle di un oscuro stregone di colore che, approfittando delle perversioni sessuali di Gowen, il padrone della miniera di Tamaqua, lo aveva reso succube solo per cercare una sua personale vendetta. Parlando con Pantera, così gli spiega le sue motivazioni:

“Nel 1863 ero un bambino e abitavo a New York. Quando gli irlandesi insorsero contro la leva obbligatoria, se la presero anzitutto con i neri. Ne ammazzarono una trentina. Uno era mio padre, un altro mio zio. Prima di ucciderli li castrarono.” “Credi sul serio che Gowen e i suoi simili proteggano la gente di colore?” “Non sono così stupido. A me però basta vendicarmi degli irlandesi.”10

Insomma, le vecchie resistenze identitarie possono anche rappresentare un elemento di frammentazione per gli oppressi e trasformarsi in una guerra tra poveri. Cosa di cui Pantera si stava rendendo conto lavorando per i Molly Maguires. Il messicano, tra un’uccisione e una fuga precipitosa, deve comprendere cosa sta accadendo attorno a lui, deve capire il significato delle trame politiche in cui è invischiato. Come sostiene parlando con Molly “Dovresti saperlo. Lavoro per chi mi paga. Ciò non mi impedisce, di tanto in tanto, di pormi delle domande.”11 Insomma,

Pantera avvertiva personalmente il bisogno di una certa coerenza nell’agire, e nei Molly Maguires non la trovava ancora. Da un lato sembravano ergersi a vendicatori del proletariato sconfitto. D’altro lato parevano voler instaurare un dominio di strada fondato su basi strettamente etniche. Dove stava la verità?12

Il palero ha sentito parlare un oste tedesco di ideali che, pur reputando confusi e troppo astratti, percepisce in qualche modo positivi perché vogliono essere comuni a tutti gli operai. Cosa vogliono invece i Molly Maguires, chiede a Molly?

“La riscossa dei soli irlandesi?” “Che ci sarebbe di male?” “C’è che ho sentito Gowen, il vostro nemico numero uno, parlare in modo del tutto diverso. Fa la guerra agli operai senza badare a nazionalità, razza o religione. Capisci?” Lo sguardo di Molly tornò all’ordinaria vacuità. “No, capisco solo un poco. Magari hai ragione. Però una volta sparavi alla gente senza farti tanti problemi.” “Anche adesso.” Pantera si alzò. “Vado ad ammazzare un poliziotto, un certo Yost. Sai chi sia?” “No.” “Nemmeno io. Ma lo ammazzo lo stesso.”13

La coscienza di classe può attendere, ci sono questioni più urgenti da risolvere senza andare troppo per il sottile. In fin dei conti siamo sempre nel caro vecchio west! Ma questo mondo fatto di sconfinate praterie e uomini a cavallo con la pistola nel fodero sta cambiando. L’antracite sta colorando di nero le vaste estensioni verdeggianti. E Pantera è costretto a capire le forze che muovono questi cambiamenti per cercare di non soccombere alla fitta rete di intrighi in cui si trova invischiato. Come viene spiegato a Pantera, di nuovo dal senatore Schurz:

È in corso una lotta per il controllo politico ed economico di questo paese, e il marciume va dal presidente Grant fino ai più oscuri sceriffi di villaggio. Le forze in campo sono da un lato quelle degli industriali del Nord, del grosso dell’esercito, degli allevatori e di una parte dei latifondisti del Sud. Tendono a un’alleanza che ravvicini i partiti in cui si sono sempre riconosciuti: il repubblicano e il democratico. Dal lato opposto ci sono il resto dei proprietari terrieri meridionali, grandi ma soprattutto piccoli, i democratici populisti, le organizzazioni operaie, i fuorilegge come la banda James.14

La ricostruzione storica di Evangelisti è come sempre accurata, ma mai didascalica. La curiosità del lettore viene solleticata attraverso una narrazione che assume per certi versi le fattezze di un political thriller. E così, tra un colpo di scena e un’altro, veniamo a sapere che nel corso del 1876, alla vigilia di elezioni presidenziali che si annunciavano decisive, il ridisegno delle forze politiche e sociali stava subendo una violenta accelerazione.

Spezzoni di Partito democratico perdevano i loro connotati populisti; settori di Partito repubblicano si liberavano dell’eredità di Lincoln in tema di eguaglianza razziale e dell’ostilità verso i latifondisti del Sud. Hayes rappresentava appunto questa nuova tendenza, e il suo programma, favorevole sia alla grande proprietà terriera sia a uno sviluppo industriale libero da freni, era fatto proprio da molti dei governatori di recente eletti. Tilden, paternalista, non ostile alle rivendicazioni operaie e alla proibizione del lavoro minorile nelle officine e nelle miniere, pareva invece il residuo un po’ patetico di un’America destinata a sparire.15

Fermiamoci qua nella ricostruzione del contesto storico perché è giunto il momento di chiederci cosa rimane del mondo magico di Pantera quando il palero diventa protagonista di un vero e proprio romanzo storico. Evangelisti, dichiarando l’intenzione, mai concretizzata, di riprendere il personaggio, sostiene di dover “superare una contraddizione: nato come stregone, in Antracite questa sua funzione è piuttosto secondaria. La storia non si prestava”.16

Fermiamoci qua nella ricostruzione del contesto storico perché è giunto il momento di chiederci cosa rimane del mondo magico di Pantera quando il palero diventa protagonista di un vero e proprio romanzo storico. Evangelisti, dichiarando l’intenzione, mai concretizzata, di riprendere il personaggio, sostiene di dover “superare una contraddizione: nato come stregone, in Antracite questa sua funzione è piuttosto secondaria. La storia non si prestava”.16

Nei primi due romanzi la “magia” di Pantera produce effetti reali: che si tratti di evocazione di spiriti o di attivazione inconsapevole di qualcosa di assimilabile a fluidi mesmerici poco importa in questo contesto. La cosa rilevante è che il messicano ha ricevuto un “dono”, i suoi poteri, magici o meno che siano. Questi gli consentono di superare le prove affrontate nel suo “viaggio dell’eroe”. Non esiste però un personaggio in carne e ossa che gli consegna questo dono, ruolo normalmente ricoperto dalla figura del mentore. Possiamo immaginare sia stato il padre a iniziarlo al Palo Mayombe, ma questa funzione non viene raccontata esplicitamente. Di conseguenza possiamo dire che l’archetipo del mentore è svolto dalle sue stesse credenze religiose. Pantera ha “interiorizzato l’archetipo, che ora vive dentro di lui come un insieme di regole di comportamento interiore”.17 Non è forse un caso che Vogler, quando parla di questo tipo di mentore, faccia riferimento ad alcuni film western (e noir) che prevedono un eroe risoluto non bisognoso di una guida in carne e ossa.

La funzione di mentore rappresentata dalla sua religione risulta fortemente indebolita in Antracite. Sebbene i suoi spiriti guida risultino infiacchiti Pantera dovrà affrontare una realtà che continua ad apparire come dominata da potenze che hanno qualcosa di sovrannaturale o meglio ancora demoniaco. La descrizione dei paesaggi, infatti, richiama spesso atmosfere orrorifiche.

Alcune colline sembravano bruciare. Le loro pendici erano segnate da fitti reticoli di vene infuocate, tanto brillanti da sfidare il bagliore della luna. Non c’erano vampe né fumi. Era il suolo stesso a essere incandescente, come fosse fatto di lava vulcanica. Lava immobile, però, che non scorreva e ardeva sul posto.18

Soprattutto è la miniera di antracite, in cui Pantera lavora per un breve periodo, ad apparire come un inquietante mondo ctonio, in senso metaforico, ma soprattutto molto materiale. Quando Pantera scende per la prima volta nelle sue profondità

non si era atteso che fosse come entrare in un’altra realtà, governata da logiche proprie che poco avevano a che vedere con quelle della superficie. Ciò non si percepiva quando, prima del sorgere del sole, le sirene degli stabilimenti chiamavano al lavoro, e una folla silenziosa e assonnata di operai invadeva le strade di Tamaqua, la gamella in mano. Era nel profondo del suolo, non appena le gabbie degli ascensori scaricavano il loro carico umano ai vari livelli di scavo, che tutto cambiava e si entrava in una diversa dimensione. Nel buio, dove aleggiavano gli odori di terra umida, di acido solforico, di gas naturali, di polvere di carbone, pulsava irregolare il cuore di una città in miniatura, affollata solo il tempo necessario perché le squadre si disperdessero nelle gallerie.19

In Black flag l’indiano Vecchia Pipa aveva detto a Pantera: “Devi solo seguire i tuoi riti, amico, poi sprofonderai fino alla verità che cerchi”.20 E in effetti così era accaduto. In Antracite la catabasi perde il suo carattere spirituale e diviene discesa reale in un mondo sotterraneo che richiama alla mente il “segreto laboratorio della produzione” del vecchio Marx.

Il ricorso al Nganga non consente più di accedere a una realtà sottostante non percepibile, anche se Pantera continua a portarselo appresso e a professare la sua religione. Potremmo forse dire che il messicano non ha più un mentore, ma solo una sorta di aiutante/alleato, inteso, di nuovo, non come personaggio in carne e ossa ma come archetipo narrativo. Dovrà sostanzialmente cavarsela con le sue forze. Per chiarire questo punto un passaggio mi sembra particolarmente significativo.

Pantera rimpiangeva di avere lasciato il suo Nganga a Tamaqua, dentro la valigia affidata a Molly. Senza l’anima di un morto con sé, un palero diventava vulnerabile e non poteva abbandonarsi al semplice istinto. Pantera era dunque costretto a seguire logica e ragione, senza confidare in interventi soprannaturali. Appena possibile avrebbe miscelato e bollito un altro Nganga. Per ora doveva soprattutto tenere gli occhi bene aperti.21

Logica e ragione da una parte, istinto dall’altra. La religione di Pantera, come già accennato, si trasforma in una sorta di aiutante, nel senso che rappresenta una specie di amuleto in grado di dare fiducia al palero sulla giustezza della sua comprensione intuitiva delle cose. Il Ngana non produce più visioni alternative della realtà, ma si limita a trasmettere pulsazioni, scosse, vibrazioni che lanciano segnali di pericolo o di tranquillità. Non siamo più in un contesto fantastico e ci sono pochi dubbi sulla reale natura di queste percezioni. Per scoprire la verità sul mondo che lo circonda il messicano sarà costretto a usare soprattutto logica e ragione. C’è addirittura un momento in cui Pantera sembra abiurare le sue credenze, quando invoca l’aiuto del Santo per guarire Molly, malata di carbonchio.

Pantera si portò di fronte al Nganga. L’istinto era di prendere a calci quella cosa inutile, ma si trattenne. Invece curvò la testa, simulando devozione. Secondo la regla vrillumba, risultata inutile l’iguana, avrebbe dovuto alimentare il Santo con le viscere di un bambino. Non se la sentiva. Preferì recitare un’invocazione delle più potenti, sperando che fosse efficace. In cuor suo ne dubitava molto.22

Dopo non molto tempo l’atto sacrilego viene effettivamente compiuto: “Il messicano non invocò il Nganga, come era solito fare prima di un’azione. Lo aveva disfatto a calci quando Molly era spirata”.23

A questo punto ci si potrebbe anche aspettare che Pantera inizi mettere in dubbio le sue più radicate convinzioni a favore di una visione disincantata del mondo, considerando anche il fatto che, sebbene con la solita riluttanza, si sta avvicinando al nascente movimento operaio americano. Insomma, una sorta di evoluzione dall’utopia alla scienza di engelsiana memoria, ma in formato western. Sarebbe un’ottima trama per un narrazione dalle forti tinte pedagogiche. Ma non per un romanzo di Evangelisti.

A questo punto ci si potrebbe anche aspettare che Pantera inizi mettere in dubbio le sue più radicate convinzioni a favore di una visione disincantata del mondo, considerando anche il fatto che, sebbene con la solita riluttanza, si sta avvicinando al nascente movimento operaio americano. Insomma, una sorta di evoluzione dall’utopia alla scienza di engelsiana memoria, ma in formato western. Sarebbe un’ottima trama per un narrazione dalle forti tinte pedagogiche. Ma non per un romanzo di Evangelisti.

Credo sia significativo il fatto che lo scrittore emiliano-romagnolo descriva la distruzione del Nganga prima come un’intenzione abortita e poi come un’azione avvenuta nel passato, sebbene molto recente. Narrare questo fatto al presente ne avrebbe dato una rappresentazione molto più forte, lasciando presagire un ripudio definitivo. In realtà si tratta di un momento di sconforto e di sfiducia cui seguirà la produzione di un nuovo Santo. “Prepararlo era stata una delle azioni più dolorose della sua vita, dato che conteneva la scatola cranica e alcune ossa di Molly, oltre agli ingredienti consueti”.24 Pantera si sente costretto ad assemblare la prima variante al femminile del Nganga perché teme che l’uomo dei topi si appropri delle spoglie mortali di Molly per i suoi rituali magici, condannando lo spirito della donna a non avere più pace. In effetti qui assistiamo a una piccola svolta, ma di questo parleremo nella prossima puntata.

3 – continua. Precedenti puntate qui e qui. Prossima e ultima puntata Sabato 28 ottobre

V. Evangelisti, …Et mourir de plaisir, in Id. Le strade di Alphaville, a cura di Alberto Sebastiani, Odoya, Città di Castello 2022, p.60. ↩

Ivi, p. 62. ↩

V. Evangelisti, Metallo urlante, Einaudi, Torino 1998, p. 124. ↩

V. Evangelisti, Black flag, Einaudi, Torino 2002, p. 182. ↩

V. Evangelisti, Antracite, Mondadori, Milano 2003, p. 352. ↩

Intervista a Valerio Evangelisti, di Luigi Pachì, in “Fantascienza.com”, 20 settembre 2003, https://www.fantascienza.com/6581/pantera-nera-antracite-intervista-con-valerio-evangelisti. ↩

S. Moiso, Introduzione a S. Moiso e A. Sebastiani (a cura di), L’insurrezione immaginaria. Valerio Evangelisti autore, militante e teorico della paraletteratura, Mimesis, Milano 2023, pp. 10-11. ↩

V. Evangelisti, Antracite, cit., p. 225. ↩

Ivi, p. 223. ↩

Ivi, p. 344. ↩

Ivi. p. 127. ↩

Ivi, p. 132. ↩

Ivi, p. 128. ↩

Ivi, p. 221. ↩

Ivi, p. 327. ↩

Intervista a V. Evangelisti di Paul D. Dramelay, in “Progetto Babele”, https://www.progettobabele.it/autori/valerioevangelisti.php. ↩

C. Vogler, Il viaggio dell’eroe, Dino Audino, Roma 1999, p. 52. ↩

V. Evangelisti, Antracite, cit., p. 105. ↩

Ivi, p. 139. ↩

V. Evangelisti, Black flag, Einaudi, Torino 2002, pp. 144-145. ↩

V. Evangelisti, Antracite, cit., p. 78. ↩

Ivi, p. 269. ↩

Ivi, p. 274. ↩

Ivi, p. 312. ↩

Avevamo lasciato, nella precedente puntata, Pantera che accettava, anche se dubbioso, l’aiuto dei poteri mesmerici Rosenthal e di quelli magici dell’indiano Vecchia Pipa. Proseguiamo il nostro percorso osservando che, nei due casi appena citati, Pantera sta utilizzando il Nganga, anche detto il Santo, strumento rituale composto da parti di corpo di una persona morta da poco, terra, sperma, sangue animale, erbe di varie specie, il tutto bollito in un pentolone. Si tratta di momenti decisivi nelle vicende narrate. Momenti in cui Pantera riesce ad accedere, con l’aiuto degli [...]]]>

Avevamo lasciato, nella precedente puntata, Pantera che accettava, anche se dubbioso, l’aiuto dei poteri mesmerici Rosenthal e di quelli magici dell’indiano Vecchia Pipa. Proseguiamo il nostro percorso osservando che, nei due casi appena citati, Pantera sta utilizzando il Nganga, anche detto il Santo, strumento rituale composto da parti di corpo di una persona morta da poco, terra, sperma, sangue animale, erbe di varie specie, il tutto bollito in un pentolone. Si tratta di momenti decisivi nelle vicende narrate. Momenti in cui Pantera riesce ad accedere, con l’aiuto degli [...]]]>

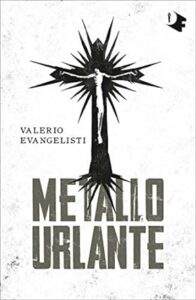

Avevamo lasciato, nella precedente puntata, Pantera che accettava, anche se dubbioso, l’aiuto dei poteri mesmerici Rosenthal e di quelli magici dell’indiano Vecchia Pipa. Proseguiamo il nostro percorso osservando che, nei due casi appena citati, Pantera sta utilizzando il Nganga, anche detto il Santo, strumento rituale composto da parti di corpo di una persona morta da poco, terra, sperma, sangue animale, erbe di varie specie, il tutto bollito in un pentolone. Si tratta di momenti decisivi nelle vicende narrate. Momenti in cui Pantera riesce ad accedere, con l’aiuto degli spiriti evocati attraverso il Nganga, a una verità che prima gli risultava celata. In Metallo urlante scopre in questo modo una realtà che è l’opposto di quella che immediatamente appare. I dieci minacciosi e giganteschi cavalieri, che da subito Pantera ha identificato come kyumba, spiriti dei morti, in realtà “vogliono giustizia” perché sono stati uccisi orrendamente, attraverso la tortura che prevede il cospargimento del corpo con pece e piume.

Avevamo lasciato, nella precedente puntata, Pantera che accettava, anche se dubbioso, l’aiuto dei poteri mesmerici Rosenthal e di quelli magici dell’indiano Vecchia Pipa. Proseguiamo il nostro percorso osservando che, nei due casi appena citati, Pantera sta utilizzando il Nganga, anche detto il Santo, strumento rituale composto da parti di corpo di una persona morta da poco, terra, sperma, sangue animale, erbe di varie specie, il tutto bollito in un pentolone. Si tratta di momenti decisivi nelle vicende narrate. Momenti in cui Pantera riesce ad accedere, con l’aiuto degli spiriti evocati attraverso il Nganga, a una verità che prima gli risultava celata. In Metallo urlante scopre in questo modo una realtà che è l’opposto di quella che immediatamente appare. I dieci minacciosi e giganteschi cavalieri, che da subito Pantera ha identificato come kyumba, spiriti dei morti, in realtà “vogliono giustizia” perché sono stati uccisi orrendamente, attraverso la tortura che prevede il cospargimento del corpo con pece e piume.

In breve, tutto nasce da uno scontro tra Burton, padre padrone della città in quanto il più importante allevatore della zona, e suo figlio che aveva deciso di sposare la giovane Cindy, nonostante la sua dubbia reputazione. Il padre finisce per uccidere il figlio. Dieci cowboy amici di quest’ultimo cercano di ribellarsi a Burton ma vengono catturati. Furioso per l’accaduto lo stesso Burton ordina il loro supplizio e istiga tutti i bravi cittadini di Tucumcari a violentare a turno Cindy durante l’agonia dei dieci sfortunati. I veri mostri, dunque, non sono i dieci Cowboys from Hell! C’è una sorta di violenza originaria che cementa il patto sociale di Tucumcari e un’omertà collettiva che lo circonda. Una violenza che prosegue con i ripetuti abusi sessuali nei confronti di Cindy. La ragazza, apparentemente la più ingenua e indifesa delle creature, è colei che evoca gli spiriti dei dieci cowboy. Pantera era stato assoldato da Burt per “riportare la tranquillità” in un microcosmo messo in pericolo da una minaccia terrificante e apparentemente aliena. Ma, come già accennato, è il mondo ordinario a produrre mostri, perché intriso di violenza e sopraffazione. Il nostro eroe dunque non ristabilisce un ordine violato, ma strappa il velo di ipocrisia che nasconde l’ordinaria violazione di ogni umana giustizia. Per questo Pantera si troverà a combattere contro coloro che l’hanno assoldato nel mentre cerca di placare i dieci kyumba la cui sete di giustizia rischia di trasformarsi in una indiscriminata furia di vendetta.

Una simile dinamica la vediamo anche in Black flag. Pantera, sempre con l’aiuto del suo Nganga, riesce a comprendere o, più precisamente, a vedere una realtà su cui aveva avuto già numerosi indizi, senza riuscire a metterla definitivamente a fuoco. Ciò che riesce a vedere con chiarezza è la vera natura dei suoi nemici, quelli che l’avevano assoldato per uccidere l’uomo lupo, ma che poi avevano cercato di farlo fuori.

Non erano esseri umani: erano lupi. Lupi diversi dalla sua guida però. Più famelici che affamati, più crudeli che selvaggi, più violenti che forti. Odiavano tutti, si odiavano tra loro, ma soprattutto odiavano lui, che pure apparteneva alla stessa specie, e la sua diversità […] pregustavano il momento in cui avrebbero soppresso l’anomalia, il lupo di branco. Feroce quanto loro, ma non sempre e non comunque.1

Dopo il combattimento finale Pantera decide di seguire nuovamente il suo vecchio comandante Juan Nepomuceno Cortina per andare in Messico e unirsi alla causa di Benito Juarez. Ha accettato finalmente la sua natura di lupo di branco e ha compreso che la battaglia appena affrontata è solo un episodio di una lunga guerra.

La lotta, in questo Paese, continuerà anche senza di noi. Lupi di branco contro lupi solitari. Se avranno la meglio i secondi, l’America sarà l’inferno, e prima o poi il mondo intero. La loro frontiera si sposta -. Ghigno tra sé – Bellegarrigue lo avrebbe però chiamato paradiso. Anzi paradice -. Imitò l’accento del francese.2

E in effetti quella frontiera nel 1989 si è spostata fino a Panama, bombardata dagli Stati Uniti che, nel paese centroamericano, stanno portando avanti un esperimento finalizzato alla creazione di un gruppo di soldati-mostro, utilizzando persone affette da una rara malattia genetica, la porfiria, e trattate con sali d’oro, come faceva Bellegarrigue con Kroger: il commando Gray Wolves. Lupi grigi come quelli solitari che il bianco lupo di branco Pantera aveva combattuto. Siamo nel mezzo di una guerra spietata che fa strage dei civili conferendo tono profetico alle parole di uno dei bushwackers:

noi portiamo la guerra dove gli eserciti non arrivano. Nei villaggi, nelle fattorie, nelle case, tra i civili codardi. Siamo noi il sale di questa lotta. Ho idea che tutte le guerre future somiglieranno alla nostra.3

La “loro frontiera”, nell’anno 3000, ha inglobato l’intero mondo, piagato da una sovrappopolazione di 300 miliardi di persone. In questo lontano futuro sorge un’unica megalopoli che unisce le vecchie città di New York, Los Angeles, Washington. Un mostruoso agglomerato urbano chiamato, appunto, Paradice (alla francese). Siamo in un un futuro distopico caratterizzato da una sorta di anomia ferocemente carnevalesca, in cui vige il più classico homo homini lupus, la guerra di tutti contro tutti. Un mondo in cui l’unica cosa che distingue le persone è la diversa psicosi da cui sono affette: esistono solo i Fobici, gli Isterici, gli Ossesso, gli Autistici, gli Schizo. Tra questi ultimi c’è la protagonista della storia ambientata nel futuro, Lilith (che, a proposito di One big novel, ritroveremo insieme a Eymerich in Rex tremendae maiestatis). Si tratta di una giovane donna astuta e forte come nessun altro, una belva piena di rabbia di cui non riesce a comprendere il motivo, una persona incapace di concepire alcun contatto umano diverso dalla violenza, dal dolore e dalla morte. Il perfetto prototipo della nuova umanità vagheggiata da Bellegarrigue.

La “loro frontiera”, nell’anno 3000, ha inglobato l’intero mondo, piagato da una sovrappopolazione di 300 miliardi di persone. In questo lontano futuro sorge un’unica megalopoli che unisce le vecchie città di New York, Los Angeles, Washington. Un mostruoso agglomerato urbano chiamato, appunto, Paradice (alla francese). Siamo in un un futuro distopico caratterizzato da una sorta di anomia ferocemente carnevalesca, in cui vige il più classico homo homini lupus, la guerra di tutti contro tutti. Un mondo in cui l’unica cosa che distingue le persone è la diversa psicosi da cui sono affette: esistono solo i Fobici, gli Isterici, gli Ossesso, gli Autistici, gli Schizo. Tra questi ultimi c’è la protagonista della storia ambientata nel futuro, Lilith (che, a proposito di One big novel, ritroveremo insieme a Eymerich in Rex tremendae maiestatis). Si tratta di una giovane donna astuta e forte come nessun altro, una belva piena di rabbia di cui non riesce a comprendere il motivo, una persona incapace di concepire alcun contatto umano diverso dalla violenza, dal dolore e dalla morte. Il perfetto prototipo della nuova umanità vagheggiata da Bellegarrigue.

Da questi brevi accenni capiamo che l’happy end delle avventure di Pantera in Black flag è solo apparente. Si tratta semmai di una narrazione implicitamente ucronica perché racconta una possibile biforcazione del tempo, quella che si sarebbe verificata qualora i lupi di branco avessero proseguito vittoriosamente la loro guerra contro i lupi solitari. Ma la storia, quella vera, ha imboccato un’altra via. Il bombardamento di Panama ci mostra che la guerra la stanno vincendo i lupi solitari e Paradice ci porta fino all’estrema catastrofe cui è destinato il mondo in assenza di uno scarto epocale nelle vicende umane.4

Torniamo ora a Pantera per notare un’interessante caratteristica della sua “visione” ottenuta con l’aiuto del Nganga. Il messicano, quando si rende conto che sta iniziando a percepire una realtà differente da quella ordinaria, teme di perdere la coscienza, ma la sua paura si rivela infondata.

Rimase lucido, ma tutto si colorò di bianco, salvo le sfumature di grigio e di nero che disegnavano ambienti, oggetti e persone. Era una candore che non aveva nulla di naturale […] Accecava, ma dava rilievo alle cose, incluse quelle che prima non riusciva a percepire.5

Cosa potrà mai essere una luce che acceca ma al contempo dà rilievo alle cose? Sembra una contraddizione in termini simile a quella che caratterizza un’espressione, “veglia sognante”, utilizzata da Evangelisti per spiegare il grande potere seduttivo esercitato dai maestri della narrativa popolare, capaci di far acquistare l’evidenza di cose reali a figure immaginarie.6 Assomiglia al paradosso espresso dall’alchimista Rupescissa, il nemico di turno di Eymerich in Cherudek, quando sostiene che si può, anche se con difficoltà, guidare “l’anima, la psyche, in un viaggio lucido nel mondo spirituale con cui siamo a contatto, osservando con consapevolezza ciò che di solito percepiamo solo confusamente in sogno.”7

Quest’ultima osservazione ci introduce a un altro ordine di questioni. Che rapporto c’è tra il più famoso personaggio di Evangelisti, l’inquisitore-condottiero Eymerich, e lo stregone-pistolero Pantera? In primo luogo c’è un rapporto di opposizione: quello tra il cosmo ordinato, secondo le leggi stabilite da Dio, difeso dall’inquisitore, e la visione del mondo sostenuta dal messicano “fatta di caos e di scontri”. Gli stregoni, come nota Franco Pezzini, sono i nemici per eccellenza di Eymerich, in quanto evocano poteri oscuri, demoniaci, cercando di introdurre il disordine estremo nel mondo. Il compito dell’inquisitore non è soltanto quello di riportare un ordine pratico, ma anche quello di ristabilire un assetto metafisico. Gli stregoni, dal canto loro, sono espressione di mondi sconfitti che i subalterni chiamano in loro aiuto per opporsi ai poteri dominanti. Sarebbe però errato, sostiene Pezzini, considerare questi nemici dell’oscurantista Eymerich come portatori tout court di istanze libertarie, sia perché i loro profili sono estremamente differenziati sia perché l’eruzione del caos (che l’inquisitore combatte) è talora funzionale all’affermarsi di idee francamente reazionarie.8

I nemici di Eymerich, come già scritto altrove, sono spesso personaggi intriganti, nel duplice senso di affascinanti e dediti a intrighi che si svolgono al di sopra degli inconsapevoli oppressi. Anche per questo l’immaginario alternativo che nasce delle eresie è popolato da innumerevoli creature inquietanti e, in fin dei conti, ha alcuni tratti tutt’altro che rassicuranti benché in esso si trovino sogni e pulsioni di libertà, frammenti preziosi e magmatici di possibili mondi alternativi potenzialmente in grado di creare un tessuto comune per le soggettività oppresse e sfruttate. L’immaginario alternativo rimane sospeso tra sogno e incubo.

Come stanno le cose nel caso dello stregone Pantera? C’è senz’altro un aspetto demoniaco nella sua religione. Quando gli chiedono in che dio crede, egli risponde: “Io in Sambia, e più ancora in Kadiempembe, che voi chiamate il diavolo”.9 Il suo mondo spirituale non rifiuta la violenza ed è questa caratteristica che, tra l’altro, consente a Pantera la doppia vita di uomo di religione e di pistolero. Il suo è inoltre un credo che oppone all’astrattezza dei principi cristiani la concretezza della natura.

Quando era stato iniziato al Palo Mayombe, la religione cristiana in cui era stato sommariamente educato dai parenti era svanita in un attimo. D’improvviso tante cose gli erano apparse più chiare. Perché la pioggia, perché la sete, perché la luce. Perché tutte le cose hanno un’anima. Risposte molto più concrete di quelle fornite dalla religione dei bianchi, che non rispondeva a nulla. Non c’era palero che, venerando san Pietro, non rendesse in realtà omaggio al grande Zarabanda, nume ben più visibile e potente. Perché mai gli uomini avrebbero dovuto piegarsi a principi astratti, incapaci di dominare la natura? Cos’altro esisteva, se non la natura? Pian piano, aveva compreso la vacuità della sua vita di pistolero. Per i cristiani, uccidere poteva essere un peccato orrendo o una dura necessità; ma c’era sempre una qualche necessità ineludibile da invocare. Per un palero, invece, solo certi uomini potevano essere uccisi. Quelli che stonavano con l’armonia dei cicli naturali, che impedivano al prossimo di abbandonarvisi. Non era peccato liberare l’esistente da un intralcio. Era peccato turbarne la regolarità.10

Come già accennato, il politeismo del Palo Mayombe lo rende estraneo alla potenziale intolleranza insita nel monoteismo. Per Pantera la differenza tra le diverse religioni è di natura essenzialmente pratica: “Non c’è una religione vera e una falsa. Tutte sono vere. Però non tutte aiutano quando se ne ha bisogno”.11 Ciò non toglie che il messicano sia consapevole dell’ipocrisia che accompagna spesso la religione dominante. Di fronte alla prostituta Molly che si lamenta di essere rifiutata dai preti perché vive nel peccato, Pantera osserva: “Sono loro che vivono nel peccato. Odiano le cose naturali, e passano il tempo a sporcarle per poterle poi condannare. Il palo non è così”.12

La religione di Pantera, sebbene attinga a credenze ancestrali africane, nasce nella seconda metà dell’Ottocento a Cuba e ha natura sincretica. Il fatto che venga continuamente assimilata a stregoneria e magia è un destino comune alle religioni precolombiane, soppiantate dal cristianesimo dei conquistatori europei ma mai sradicate dalle credenze dei colonizzati. Queste rimanenze, in realtà molto diffuse, vengono spesso assimilate al culto di demoni e forze oscure presenti nel pantheon cristiano. Una simile dinamica avviene anche in Europa e nelle avventure di Eymerich ne abbiamo una trasposizione narrativa. L’inquisitore è spesso impegnato nella feroce repressione di eresie che attingono a credenze precristiane: “quelle che finora abbiamo chiamato divinità – viene affermato in Cherudek – sono in verità demoni, impegnati a predicare una liberazione immediata, lontana da quella spirituale voluta dalle Scritture”.13 E per approfondire la contrapposizione tra l’inquisitore e lo stregone Pantera possiamo anche aggiungere che nell’universo spirituale di Eymerich la natura “è intimamente malvagia, perché è la negazione della ragione. E solo la ragione conduce a Dio”.14 Non deve dunque sorprendere l’atteggiamento di Pantera nei confronti di chi assimila le sue credenze alla pratica di arti occulte: “Non è una magia. È una religione. E merita rispetto come tutte le altre religioni”.15 Il messicano non è interessato a fare proselitismo, ma vuole riconosciuta la dignità delle sue credenze.

La religione di Pantera, sebbene attinga a credenze ancestrali africane, nasce nella seconda metà dell’Ottocento a Cuba e ha natura sincretica. Il fatto che venga continuamente assimilata a stregoneria e magia è un destino comune alle religioni precolombiane, soppiantate dal cristianesimo dei conquistatori europei ma mai sradicate dalle credenze dei colonizzati. Queste rimanenze, in realtà molto diffuse, vengono spesso assimilate al culto di demoni e forze oscure presenti nel pantheon cristiano. Una simile dinamica avviene anche in Europa e nelle avventure di Eymerich ne abbiamo una trasposizione narrativa. L’inquisitore è spesso impegnato nella feroce repressione di eresie che attingono a credenze precristiane: “quelle che finora abbiamo chiamato divinità – viene affermato in Cherudek – sono in verità demoni, impegnati a predicare una liberazione immediata, lontana da quella spirituale voluta dalle Scritture”.13 E per approfondire la contrapposizione tra l’inquisitore e lo stregone Pantera possiamo anche aggiungere che nell’universo spirituale di Eymerich la natura “è intimamente malvagia, perché è la negazione della ragione. E solo la ragione conduce a Dio”.14 Non deve dunque sorprendere l’atteggiamento di Pantera nei confronti di chi assimila le sue credenze alla pratica di arti occulte: “Non è una magia. È una religione. E merita rispetto come tutte le altre religioni”.15 Il messicano non è interessato a fare proselitismo, ma vuole riconosciuta la dignità delle sue credenze.

Per comprendere meglio la relazione tra Eymerich e Pantera, citiamo un’osservazione di Evangelisti sul rapporto tra i due personaggi: “Sarebbero certamente nemici, però non mortali. Eymerich tenta di disciplinare il mondo a sua immagine, Pantera vorrebbe farsi gli affari suoi e odia avere seguaci. Però non si odierebbero, dato che li accomuna l’asocialità naturale”.16 Pantera, nonostante la sua asocialità, aggiunge Evangelisti in un’altra intervista, “poi si ritrova a dover fare il difensore dei perdenti”.17

Credo che una parte significativa del fascino del personaggio Pantera stia proprio in questa sua riluttanza che viene alla fine vinta. Si tratta, come già detto, di un cavaliere oscuro, da cui si sprigionano improvvisamente, direi quasi gratuitamente, lampi di umanità e senso di giustizia. Proprio perché queste luci non sono mai scontate, il lettore rimane sempre in sospeso: farà la cosa giusta o continuerà a farsi gli affari propri? Fino a quando il nostro eroe si decide a schierarsi a difesa dei più deboli e la tensione si scioglie. Finalmente! Però quasi mai Pantera dà una giustificazione agli altri e a sé stesso di questi gesti, tanto che poi può tornare immediatamente alla sua oscura asocialità. Si potrebbe dire che queste azioni sono mosse da un inestricabile impasto fatto di “primordiale diritto alla vendetta”18 e elementare senso di giustizia. Il primo lo possiamo vedere, per esempio, quando a sangue freddo decide di uccidere Wishburn, il vicesceriffo di Tucumcari.

“Era proprio necessario?” chiese Rosenthal, con voce incrinata. Era palese che si riferiva all’assassinio di Wishburn. “No, non lo era” rispose Pantera, serafico. “Ma la mia religione non proibisce l’uccisione di uno stronzo. Né il piacere che questo procura.”19

Insomma, a Pantera, come al famoso cavaliere nero di Gigi Proietti, “nun je devi caca’ er cazzo”! Il tono faceto di questa osservazione non deve oscurare il punto in questione: Evangelisti non si fa problema a utilizzare un registro popolare, con tanto di effetti speciali, per catturare il suo lettore e trasportarlo in un universo narrativo di grande complessità e impegno. In fin dei conti è questo uno dei più importanti motivi per cui utilizza, in modo del tutto originale, la letteratura di genere. Chiusa questa breve digressione, torniamo al senso di giustizia del nostro Pantera cui avevamo accennato. Ne abbiamo un assaggio, sempre in Metallo urlante, quando il messicano schiaffeggia “con ponderata violenza” e subito dopo rimprovera duramente Gloria, una prostituta che si rifiuta di accogliere Cindy perché la considera una svergognata.

Ascoltami bene. Per il paese intero le svergognate siete tu e le tue amiche. In realtà siete ragazze a posto. Ma anche Cindy lo è, solo che è più debole di voi. Guai a chi se la prende coi più deboli, per assomigliare a chi lo umilia. Troverà sempre qualcuno più forte di tutti. In questo caso, io.20

Corso accelerato di etica per oppressi in salsa western: lesson number one! Ci sono poi fugaci momenti di profonda sensibilità umana. Per esempio quando chiede a Cindy, la fanciulla che viene continuamente abusata da tutto il paese, perché non se ne va e lei gli risponde “Dove dovrei andare? Qui mi vogliono tutti bene”.

Le parole di Cindy colpirono Pantera come un pugno doloroso, togliendogli il fiato. Sopportava tutto, ma non l’indicibile squallore che intuiva dietro quelle frasi […] Si rimproverò le proprie sensazioni. Nel suo mestiere non si potevano avere sentimenti, pena la morte. Ma il viso da bambina di Cindy gli era troppo vicino. Non potè impedirsi di sfiorarle i capelli con le dita.21

Un altro fugace momento di introspezione lo vediamo quando Pantera chiede a Gloria, la stessa donna che aveva poco prima schiaffeggiato, di condurre via Cindy senza spaventarla perché si stanno avvicinando i cowboy dell’inferno.

“Lascia fare a me.” Il timbro della prostituta, benché velato di raucedine, era caldo e profondo. Il messicano provò per un attimo il rimpianto per qualcosa che non conosceva, ma che sapeva esistere da qualche parte. Però preferì non indagare sui propri sentimenti.22

In questi atteggiamenti Pantera ha qualcosa in comune con Eymerich. Anche quest’ultimo ha brevissimi momenti di pietà nei confronti del prossimo e finanche delle proprie vittime, che reprime immediatamente con rabbia. Eymerich, però, si richiude all’interno della sua armatura caratteriale, costruita nel tentativo di fronteggiare le sue fobie, per tener fede al suo ruolo di inquisitore e cioè disciplinare il mondo, compito che gli impone di avere, come sintetizza Evangelisti, “né eccessiva pietà verso i perdenti né eccessiva devozione verso i vincenti”.23 Il personaggio di Eymerich è costruito sapientemente da Evangelisti come un eroe sui generis, dalla doppia natura: coraggioso, intelligente, scaltro, dedito alla causa, incurante del proprio tornaconto personale, ma al tempo stesso spietato, iracondo, vendicativo, orgoglioso. Molte di queste caratteristiche contraddittorie potrebbero essere attribuite anche a Pantera. Tutto sommato anche al messicano potrebbe calzare il nomignolo che è stato affibbiato a Eymerich dai suoi nemici catari, San Malvagio. O forse sarebbe meglio invertire i termini: Pantera è un malvagio santo. È il seguace di una religione con alcuni tratti demoniaci ma che, volente o nolente, resiste alla distruzione dell’immaginario dei popoli colonizzati. Appartiene indissolubilmente al mondo dei vinti e degli oppressi. In fin dei conti, il primordiale diritto alla vendetta che rivendica è una forma, forse non completamente chiara a sé stessa, di odio per i vincitori e gli oppressori. Anche per questo Pantera finisce sempre per difendere una variegata congerie di reietti e per combattere insieme a loro. Da qui ripartiremo nella prossima puntata.

In questi atteggiamenti Pantera ha qualcosa in comune con Eymerich. Anche quest’ultimo ha brevissimi momenti di pietà nei confronti del prossimo e finanche delle proprie vittime, che reprime immediatamente con rabbia. Eymerich, però, si richiude all’interno della sua armatura caratteriale, costruita nel tentativo di fronteggiare le sue fobie, per tener fede al suo ruolo di inquisitore e cioè disciplinare il mondo, compito che gli impone di avere, come sintetizza Evangelisti, “né eccessiva pietà verso i perdenti né eccessiva devozione verso i vincenti”.23 Il personaggio di Eymerich è costruito sapientemente da Evangelisti come un eroe sui generis, dalla doppia natura: coraggioso, intelligente, scaltro, dedito alla causa, incurante del proprio tornaconto personale, ma al tempo stesso spietato, iracondo, vendicativo, orgoglioso. Molte di queste caratteristiche contraddittorie potrebbero essere attribuite anche a Pantera. Tutto sommato anche al messicano potrebbe calzare il nomignolo che è stato affibbiato a Eymerich dai suoi nemici catari, San Malvagio. O forse sarebbe meglio invertire i termini: Pantera è un malvagio santo. È il seguace di una religione con alcuni tratti demoniaci ma che, volente o nolente, resiste alla distruzione dell’immaginario dei popoli colonizzati. Appartiene indissolubilmente al mondo dei vinti e degli oppressi. In fin dei conti, il primordiale diritto alla vendetta che rivendica è una forma, forse non completamente chiara a sé stessa, di odio per i vincitori e gli oppressori. Anche per questo Pantera finisce sempre per difendere una variegata congerie di reietti e per combattere insieme a loro. Da qui ripartiremo nella prossima puntata.

2- continua. Precedente puntata qui. Prossima puntata martedì 24 ottobre

V. Evangelisti, Black flag, Einaudi, Torino 2002, p. 180. ↩

Ivi, p. 207. ↩

Ivi, p. 38. ↩

Per il concetto di opera implicitamente ucronica Cfr. Wu Ming, New italian epic, Einaudi, Torino 2009. A proposito dell’appartenenza di Evangelisti a questa corrente letteraria va però menzionato una valutazione dello stesso scrittore: “ognuno è libero di in qualche modo interpretare l’opera narrativa di qualcuno secondo certi criteri. Il limite dell’operazione in quel caso è stato che appariva tanto come un manifesto di una generazione, io non mi ritrovavo tanto in questa cosa qua, non sono un teorico cioè se un teorico mi interpreta gli sono grato. Io però non ho seguito linee programmatiche per scrivere qualcosa, ho seguito i miei istinti personali”. Vedi intervista a V. Evangelisti, di E. Carraro, 5 dicembre 2012, in E. Carraro, Valerio Evangelisti, il ciclo di Eymerich e il romanzo dell’inconscio, tesi di laurea in Filologia e letteratura italiana, Università Ca’ Foscari, Venezia, relatore prof. Alessandro Cinquegrani, a.a. 2013/2014, p. 108. ↩

Valerio Evangelisti, Black flag, cit. p. 197. ↩

Cfr. V. Evangelisti, Perché Mompracem resiste ancora, in Id., Le strade di Alphaville, a cura di Alberto Sebastiani, Odoya, Città di Castello 2022, p. 183. ↩

V. Evangelisti, Cherudek, Mondadori, Milano 1997, pp. 448-449. ↩

Cfr. Franco Pezzini, L’inquisitore e gli stregoni, in Sandro Moiso e Alberto Sebastiani, a cura di, L’insurrezione immaginaria. Valerio Evangelisti autore, militante e teorico della paraletteratura, Mimesis, Milano 2023. ↩

V. Evangelisti, Black flag, cit., 65. ↩

Valerio Evangelisti, Metallo urlante, Einaudi, Torino 1998, p. 97. ↩

Ivi, p. 92. ↩

V. Evangelisti, Black flag, cit., p. 65. ↩

V. Evangelisti, Cherudek, Mondadori, Milano 1997, p. 301. ↩

Ivi, p. 272. ↩

V. Evangelisti, Metallo urlante, cit.,p. 85. ↩

Intervista a Valerio Evangelisti, di Cristina Donati, in “fantasy magazine”. 7 gennaio 2010, https://www.fantasymagazine.it/11552/intervista-a-valerio-evangelisti. ↩

Intervista a V. Evangelisti, di E. Carraro, in E. Carraro, Valerio Evangelisti, il ciclo di Eymerich e il romanzo dell’inconscio, cit. p. 106. ↩

V. Evangelisti, Black flag, cit., p. 197. ↩

V. Evangelisti, Metallo urlante, cit., p. 126. ↩

Ivi, p. 116. ↩

Ivi, p. 98. ↩

Ivi, p. 127. ↩

Intervista a Elisabetta Carraro, in Valerio Evangelisti, il ciclo di Eymerich e il romanzo dell’inconscio, cit. p. 106. ↩

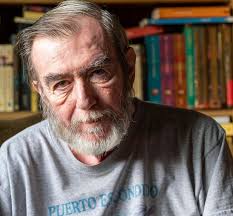

Il messicano Pantera, stregone e pistolero a pagamento, protagonista di avventure che attraversano gli Stati Uniti della seconda metà dell’Ottocento, è uno dei personaggi più intriganti e noti usciti dalla penna di Valerio Evangelisti. Pantera ha il fascino tenebroso del cavaliere oscuro che però, alla fine, si risolve per fare la cosa giusta. È probabilmente l’unico eroe nella narrativa di Evangelisti, almeno se intendiamo questo termine in senso stretto, cioè come protagonista moralmente positivo di avventure straordinarie che affronta con capacità fuori dal comune. Ma di che tipo [...]]]>

Il messicano Pantera, stregone e pistolero a pagamento, protagonista di avventure che attraversano gli Stati Uniti della seconda metà dell’Ottocento, è uno dei personaggi più intriganti e noti usciti dalla penna di Valerio Evangelisti. Pantera ha il fascino tenebroso del cavaliere oscuro che però, alla fine, si risolve per fare la cosa giusta. È probabilmente l’unico eroe nella narrativa di Evangelisti, almeno se intendiamo questo termine in senso stretto, cioè come protagonista moralmente positivo di avventure straordinarie che affronta con capacità fuori dal comune. Ma di che tipo [...]]]>