Benedict Anderson, Anarchismo e immaginario anticoloniale, elèuthera 2024, pp. 446, 24,00 euro

Benedict Anderson, Anarchismo e immaginario anticoloniale, elèuthera 2024, pp. 446, 24,00 euro

Evviva la «zagaglia barbara» («Il Programma Comunista», 24 marzo 1961)

Mentre la centralità dell’ordine occidentale del mondo inizia a venir meno anche in quei settori, come quello ricollegabile allo sviluppo dell’AI, in cui si sentiva più sicuro e mentre la presidenza Trump 2.0 contribuisce a rendere più incerto il sistema delle alleanze che lo hanno garantito negli ultimi ottanta anni, la pubblicazione del testo di Bendict Anderson sulle origini dell’internazionalismo “rivoluzionario” attento ai popoli e alle nazioni estranee al contesto europeo e “biancocentrico” serve [...]]]>

Benedict Anderson, Anarchismo e immaginario anticoloniale, elèuthera 2024, pp. 446, 24,00 euro

Benedict Anderson, Anarchismo e immaginario anticoloniale, elèuthera 2024, pp. 446, 24,00 euro

Evviva la «zagaglia barbara» («Il Programma Comunista», 24 marzo 1961)

Mentre la centralità dell’ordine occidentale del mondo inizia a venir meno anche in quei settori, come quello ricollegabile allo sviluppo dell’AI, in cui si sentiva più sicuro e mentre la presidenza Trump 2.0 contribuisce a rendere più incerto il sistema delle alleanze che lo hanno garantito negli ultimi ottanta anni, la pubblicazione del testo di Bendict Anderson sulle origini dell’internazionalismo “rivoluzionario” attento ai popoli e alle nazioni estranee al contesto europeo e “biancocentrico” serve da stimolo per una riflessione che, ancor troppo spesso, appare scontata nelle sue conclusioni.

Infatti, andando ad indagare un periodo in cui il socialismo era rappresentato dalle posizioni della Seconda Internazionale, la ricerca di Anderson rivela un’inaspettata e scarsamente studiata vicinanza tra le posizioni espresse dall’anarchismo e quelle proprie dei primi movimenti nazionalisti nati al di fuori del contesto europeo.

Un contesto in cui la Prima Internazionale o Associazione Internazionale dei lavoratori era nata e si era sviluppata a partire non soltanto dalla solidarietà tra i lavoratori dei vari paesi europei, ma anche da quella nei confronti degli insorti polacchi che proprio in quel periodo si battevano contro la repressione e il dominio zarista sulla loro nazione.

Non a caso un personaggio fortemente simbolico di quella stagione fu Giuseppe Garibaldi, l’”eroe dei due mondi”, guerrigliero e abile condottiero, ma scarsamente dotato dal punto di vista della visione e della capacità critica politica, così come lo ritenevano sia Marx che Engels. I quali, pur potendo essere considerati, insieme a Bakunin e altri esponenti dei movimenti politici dell’epoca come Giuseppe Mazzini, tra i “padri fondatori” di quella esperienza, sorta nel 1864 e destinata a concludersi nel 1876, ma già avviata alla sua fine a partire dall’espulsione di Michail Bakunin e di James Guillaume messa in atto al Congresso dell’Aja sulla base delle decisioni prese alla Conferenza di Londra nel 1871, ne furono contemporaneamente tra i maggiori promotori ed affossatori.

Nel 1889, sei anni dopo la scomparsa di Marx, sarebbe sorta una Seconda Internazionale sulle basi delle idee e delle pratiche socialiste espresse a partire dalla socialdemocrazia tedesca, già fortemente criticate dallo stesso filosofo di Treviri nella sua “critica al programma di Gotha”, scritta nel 1875, ma resa pubblica soltanto nel 1891.

Una seconda internazionale che avrebbe rivolto sempre e soltanto uno sguardo paternalistico, talvolta prossimo al razzismo, alle vicende dei popoli colonizzati e ai loro moti di rivolta. Una posizione che facendo propria, in chiave falsamente classista, il concetto del white man’s burden espresso da Rudyard Kipling in una sua poesia del 1899, spostava sulle spalle del proletariato bianco e occidentale e dei suoi partiti politici il fardello rappresentato dalla necessità di educare i popoli “altri”, ritenuti ancora incapaci di esprimere una propria critica teorica e pratica che, in questo caso davvero, ancora li affardellava.

Una posizione “educazionista” che più che in Marx, sempre attento alla novità rappresentate dalle lotte e dalle esigenze dei popoli posti fuori dai confini tradizionali dell’Europa e spesso schiavizzati per poter sostenere l’ineguale sviluppo economico su cui si era fondata la rivoluzione industriale e la nascita del moderno capitalismo1, aveva tratto spunto dalle considerazioni talvolta liquidatorie con cui il suo sodale Friedrich Engels aveva guardato ai popoli slavi e a tutti quelli che egli riteneva “popoli senza storia”2.

Una posizione che è possibile riscontrare ancora oggi in molte delle posizioni espresse a proposito della lotta del popolo palestinese e che, ammantandosi di classismo di maniera e ultra-sinistrismo, nei fatti nega ciò che invece costituì uno dei punti basilari della politica della Terza Internazionale o Internazionale Comunista: il diritto all’autodeterminazione dei popoli e il tentativo di integrare nella lotta del proletariato internazionale le lotte venutesi a determinare sulla base del primo, senza stravolgerne forme e contenuti specifici (Congresso di Baku – settembre 1920).

Benedict Anderson (1936-2015) è stato uno storico che ha saputo coniugare perfettamente la disciplina che ha insegnato lungamente alla Cornell University, International Studies e Storia dell’Asia orientale, con l’antropologia e ibridare la storia politica con la storia delle idee, cosa che lo ha spinto a studiare come si formi l’immaginario nazionalista e a perlustrarne le complesse vicende. Così, come afferma Stefano Boni nella sua prefazione all’edizione italiana di Anarchismo e immaginario anticoloniale:

Anderson tendeva a osservare i fenomeni non partendo dalle prospettive dominanti, spesso quelle emerse nel Nord Atlantico, ma perlustrando appieno le conseguenze della critica anticoloniale: il posizionamento prospettico a fianco dei colonizzati gli permetteva non solo di denunciare la violenza dell’occupazione europea ma anche di individuare i presupposti epistemologici del colonialismo, per scardinarli. […] La sua sensibilita e le sue conoscenze gli permettevano – e questo è forse il lascito piu importante di Anderson – di mettere in discussione assiomi eurocentrici, come l’origine propulsiva del nazionalismo nel vecchio continente, per dare spazio invece a voci neglette e soppresse3.

L’opera più conosciuta di Anderson è sicuramente Imagined Communities. Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, pubblicato per la prima volta nel 1983 e ripubblicato in una versione più ampia nel 1991. Comunità immaginate è uscito in italiano nel 1996 ed è un testo che insiste sulla comunità e il suo immaginario come premessa della nascita stessa della nazione e del nazionalismo. Comunità è un termine che, come viene spiegato dall’autore, può anche tradursi nel corso del tempo in nazione, ma, se e quando accade, è per effetto di una serie di passaggi successivi, poiché nella “comunità immaginata” è implicita l’idea che il passaggio da una comunità immaginata a una comunità “istituzionalizzata”, cioè alla nazione, si venga costruendo, nel corso del tempo, con una serie di processi legati all’accelerarsi della comunicazione tra i soggetti appartenenti alla comunità (viaggi, stampa, mercati).

Per l’autore tale processo avvenne prima fuori dall’Europa e non all’interno della stessa come tanta storiografia continua a sostenere. La prima idea di “nazione” fu quella che si formò tra i pionieri creoli delle colonie europee del continente americano: che furono i primi sostenitori di una patria nazionale in conflitto con la madrepatria, con la quale, paradossalmente, condividevano sia la lingua che la religione.

È solo dopo questa prima esperienza che nascono, nei primi decenni dell’Ottocento, i nazionalismi europei, che avrebbero avuto come base le lingue nazionali e che si costruirono con la formazione di una burocrazia di funzionari. Dando vita a una comunità, non più fondata su fattori dinastici, ma sulla borghesia in quanto classe che aveva bisogno per le sue attività produttive di una “nazione”, con territorio e lingua comuni e ben delimitati ai fini dello sviluppo di leggi condivise e mercati “protetti”.

Un modello che tornerà, poi ancora, ad essere riportato nelle colonie attraverso gli stati coloniali, soprattutto in Asia e Africa, per il tramite della formazione e del mantenimento di rigide burocrazie e di una istruzione in grado di dare ai colonizzati una medesima lingua, spesso straniera, che avrebbe poi spinto questi a ritrovare le proprie radici originarie, linguistiche e culturali.

Benedict Anderson era contrario ad una visione eurocentrica della storia e a una tradizione che ignorava l’aspetto emozionale del nazionalismo. Il termine che fa la differenza nella sua opera è, come si è già detto, immaginate, un termine che secondo Anderson evoca emozione, appartenenza e che può far comprendere la mobilitazione per la “patria” cui si aspira. Una scelta spiazzante, che rovescia lo sguardo storico (e geografico!) tradizionale e fa dell’autore un maestro e un anticipatore di tante problematiche odierne.

Benedict Anderson era contrario ad una visione eurocentrica della storia e a una tradizione che ignorava l’aspetto emozionale del nazionalismo. Il termine che fa la differenza nella sua opera è, come si è già detto, immaginate, un termine che secondo Anderson evoca emozione, appartenenza e che può far comprendere la mobilitazione per la “patria” cui si aspira. Una scelta spiazzante, che rovescia lo sguardo storico (e geografico!) tradizionale e fa dell’autore un maestro e un anticipatore di tante problematiche odierne.

Nello specifico del testo ora pubblicato da elèuthera occorre ricordare non solo che l’autore focalizza il suo interesse su quanto avvenne in Indonesia e nelle Filippine a cavallo tra XIX e XX secolo, ma anche sulla funzione che gli ideali anarchici ebbero nello spingere avanti le rivendicazioni politiche anticoloniali, oltre i limiti di un marxismo, di cui si è già detto, incapace di comprendere sia l’aspetto emozionale di tale genere di lotte che il risvolto necessariamente antimperialistico e non eurocentrico delle stesse.

Anarchismo e immaginario anticoloniale riprende una visione decentrata della storia, focalizzata sulla prospettiva dei colonizzati, aggiungendo un nuovo cruciale elemento: gli scambi tra i vari movimenti anticoloniali e tra questi e gli ambienti politici radicali europei. Si tratta di relazioni intellettuali, di sostegno economico e militare, di consigli strategici su come sottrarsi al giogo imperiale per inaugurare una nazione sovrana. Idee e persone circolano; si attivano coordinamenti e circuiti internazionali di mutuo aiuto che collegano lotte distanti in un sodalizio cosmopolita[…] La narrazione conseguentemente si snoda tra Madrid, Parigi e Londra, ma anche tra Cuba e Rio de Janeiro a ovest, e tra Giappone, Hong Kong, Singapore e Manila a est. I filippini guardavano con particolare interesse alle vicende cubane: nel 1895, l’inizio dell’ultima guerra di indipendenza latinoamericana per liberarsi del morente impero spagnolo annuncia infatti la prima insurrezione armata nazionalista in Asia, quella filippina del 18964.

Sulla copertina della prima edizione inglese (2005) del testo erano affiancate tre bandiere: quella delle lotte di indipendenza cubana (bandiera che diventerà quella nazionale), quella del Katipunan (l’organizzazione segreta anticoloniale filippina del 1894) e il vessillo anarchico e, non a caso, il titolo recitava Under Three Flags, Anarchists and the Anticolonial Imagination.

L’attrazione tra nazionalismo e anarchismo, orientamenti accomunati da una tensione per la

libertà sebbene per molti versi antitetici, in particolare per ciò che concerne la riduzione della comunità politica allo Stato, raggiunse il suo apice nel periodo delle lotte anticoloniali. Nonostante Anderson abbia simpatie marxiste, riconosce appieno l’apporto del movimento anarchico che «alla fine del diciannovesimo secolo divenne il principale veicolo per diffondere su scala globale la lotta al capitalismo industriale, all’autocrazia, al latifondismo e all’imperialismo»5.

Mentre le organizzazioni socialiste focalizzavano la loro attenzione sul proletariato industriale delle metropoli, la rete delle organizzazioni anarchiche agì con maggiore eclettismo interagendo con contadini, manovali agricoli, commercianti, artisti e artigiani. Con una flessibilità che rappresentò un indubbio vantaggio inclusivo, soprattutto in aree a bassa industrializzazione, come nelle colonie. Così un «anarchismo ormai globalizzato, grazie anche alle importanti ondate migratorie che fuoriuscivano dal vecchio continente, contribuì a offrire strumenti pratici e teorici alle lotte anticoloniali.»6 Come afferma l’autore nell’introduzione al testo:

Questo libro è un esperimento che prende le mosse in quell’ambito che Melville avrebbe definito «astronomia politica», poiché prova a tracciare una mappa della forza gravitazionale esercitata dall’anarchismo sui movimenti nazionalisti militanti sviluppatisi ai poli opposti del globo.[…] sebbene l’anarchismo avesse spesso attinto al torreggiante edificio del pensiero marxista, in un’epoca in cui l’emersione di un proletariato industriale, inteso in senso stretto, si limitava essenzialmente ai paesi dell’Europa del Nord, il movimento anarchico mirava a coinvolgere anche contadini e lavoratori agricoli. […] Per di piu, ostile quanto il marxismo all’imperialismo, l’anarchismo non nutriva pregiudizi teoretici nei confronti dei «piccoli» e «astorici» nazionalismi, inclusi quelli provenienti dal mondo coloniale. Gli anarchici furono, infine, piu rapidi a cogliere le potenzialità insite negli importanti flussi migratori transoceanici dell’epoca: Malatesta trascorse quattro anni a Buenos Aires, qualcosa di inconcepibile per Marx o Engels che non lasciarono mai l’Europa occidentale, e il Primo Maggio celebra la memoria dei migranti anarchici, e non marxisti, che furono giustiziati negli Stati Uniti nel 18877.

Per certi versi soltanto Lenin avrebbe saputo accogliere nella sua interpretazione del marxismo molti di questi elementi, ma per farlo avrebbe dovuto rompere radicalmente con la tradizione della Seconda internazionale, così come si è già detto all’inizio. Aprendo però una strada che sarebbe stata più significativa per la liberazione dell’Asia dal giogo coloniale che non per la classe operaia occidentale da quello del capitale.

Un libro quello di Anderson da leggere e meditare, ripercorrendo anche con un senso di stupore le vicende collettive e quelle personali di movimenti e personaggi che troppo spesso la tradizione eurocentrica della sinistra ha cancellato, insieme a quelle dei rivoluzionari asiatici che animano le pagine di un altro bel testo sulle rivoluzioni “altre”, Asia ribelle di Tim Harper (qui). Due testi, comunque, indispensabili per orientarsi ancora oggi tra le nebbie e le distorsioni di troppo facili interpretazioni del divenire storico e del ruolo dei rivoluzionari.

Oltre che agli scritti più conosciuti dello stesso Marx sul colonialismo inglese in India e in Cina, si fa qui riferimento a: E. Cinnella, L’altro Marx. Una biografia, Della Porta Editori, Pisa- Cagliari 2014; K. Marx, Quaderni antropologici. Appunti da L.H. Morgan e H.S. Maine, Edizioni Unicopli, Milano 2009: H. Jaffe, Marx e il colonialismo, Edizioni Jaca Book, Milano 1977 e P.P. Poggio, Marx, Engels e la rivoluzione russa, «quaderni di Movimento operaio e socialista» n.1, Genova, luglio 1974. ↩

Si veda: R. Rosdolsky, Friedrich Engels e il problema dei popoli «senza storia». La questione nazionale nella rivoluzione del 1848-49 secondo la visione della «Neue reinische zeitung», graphos edizioni, Genova 2005. ↩

S. Boni, Prefazione a B. Anderson, Anarchismo e immaginario anticoloniale, elèuthera 2024, pp. 7-8. ↩

S. Boni, cit. in B. Anderson, op.cit., p. 11. ↩

Ibidem, p. 12. ↩

ivi, p. 13. ↩

B. Anderson, op.cit., pp. 20-21. ↩

Valle de Viñales. Giornata faticosa e appagante. Colazione di Nanà: frittata, caffè, latte, pane, succo di goyaba, banana e ananas. Poi pronti via e si parte per la Cueva del Palmerito. Oggi decidiamo di prendercela con calma. Alcuni dicono che la Cueva sia vicina, soltanto un chilometro dal centro, altri dicono che i chilometri siano tre. In entrambi i casi, ci diciamo, fattibilissimo senza troppo sforzo. Alle undici e trenta siamo in cammino, il sole è alto nel cielo, le nuvole rade ma [...]]]>

Valle de Viñales. Giornata faticosa e appagante. Colazione di Nanà: frittata, caffè, latte, pane, succo di goyaba, banana e ananas. Poi pronti via e si parte per la Cueva del Palmerito. Oggi decidiamo di prendercela con calma. Alcuni dicono che la Cueva sia vicina, soltanto un chilometro dal centro, altri dicono che i chilometri siano tre. In entrambi i casi, ci diciamo, fattibilissimo senza troppo sforzo. Alle undici e trenta siamo in cammino, il sole è alto nel cielo, le nuvole rade ma [...]]]>

Valle de Viñales. Giornata faticosa e appagante. Colazione di Nanà: frittata, caffè, latte, pane, succo di goyaba, banana e ananas. Poi pronti via e si parte per la Cueva del Palmerito. Oggi decidiamo di prendercela con calma. Alcuni dicono che la Cueva sia vicina, soltanto un chilometro dal centro, altri dicono che i chilometri siano tre. In entrambi i casi, ci diciamo, fattibilissimo senza troppo sforzo. Alle undici e trenta siamo in cammino, il sole è alto nel cielo, le nuvole rade ma il vento è tiepido.

Valle de Viñales. Giornata faticosa e appagante. Colazione di Nanà: frittata, caffè, latte, pane, succo di goyaba, banana e ananas. Poi pronti via e si parte per la Cueva del Palmerito. Oggi decidiamo di prendercela con calma. Alcuni dicono che la Cueva sia vicina, soltanto un chilometro dal centro, altri dicono che i chilometri siano tre. In entrambi i casi, ci diciamo, fattibilissimo senza troppo sforzo. Alle undici e trenta siamo in cammino, il sole è alto nel cielo, le nuvole rade ma il vento è tiepido.

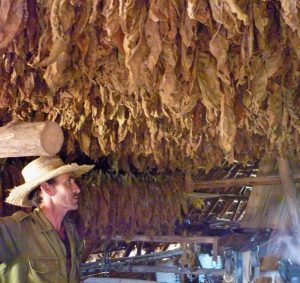

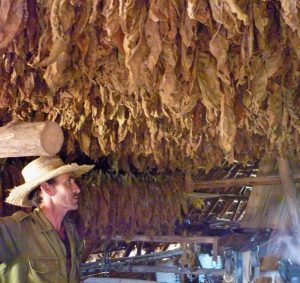

Sin dai primi metri capiamo che ci stiamo addentrando nella valle: capre, cavalli, maiali, mucche, tori sono i primi nostri incontri. Poi qualche campesinos: il primo alto e magro, con il viso scavato dal sole e le mani ruvide e callose. Con un sorriso ci invita ad entrare nel suo secadero. Ci sembra diverso dalle persone che abbiamo finora incontrato, più povero e disinteressato. La crisi perpetua che a Cuba dura da sempre, dall’indipendenza dalla Spagna, alla dipendenza dagli Stati Uniti fino alla Revolución ha forgiato un popolo dalle risorse e dalla cultura infinita ma anche veri e propri affaristi pronti a venderti qualsiasi cosa. Perché tu sei dollari che camminano. Tu hai ricchezze materiali che molti cubani non hanno mai, nella loro storia, neppure immaginato. Quest’uomo ci ispira davvero fiducia, forse è la campagna dopo la città, forse sono i suoi occhi che sembrano non tradirci. Sicuramente è il suo spalancare le braccia e le porte della sua casa senza chiederci nulla e non facendoci mai dubitare del suo volto rugoso segnato dal sole. Stringiamo le sue mani ruvide e proseguiamo il cammino. Già nostalgici del nostro primo incontro sulla via della Cueva del Palmerito. Ci consoliamo al pensiero di rincontrarlo al ritorno.

Il sole picchia sempre più forte, vari gringos a cavallo ci sorpassano lungo l’arida via terrosa accompagnati da guide locali. Hanno puros in bocca, cappelli da cowboy e zainetti colorati sulle spalle. La nostra meta sembra allontanarsi sempre più e il paesaggio aprirsi per noi. Attraversiamo campi di tabacco, caffè e mandioca. Incontriamo guajiros con secchi pieni di yucca ai quali domandiamo informazioni sulla gustosa radice e riceviamo delucidazioni sui frijoles negros tipici della regione – ma che a lungo andare stancano, parola di campesino – e sui frijoles colorados – indispensabili per variare un po’ la dieta. Un guajiro che sembra avere una trentina di anni ci viene incontro a cavallo, a pochi passi c’è il suo secadero, lo visitiamo. Tre maiali, all’ombra delle migliaia di foglie di tabacco essiccate dormono e respirano piano. Un recipiente rotondo e metallico accoglie i semi di caffè appena tostati. Una campesina robusta, sigaro in bocca e sorriso facile, ci invita a ripassare al ritorno se vogliamo comprare un po’ di caffè. La ragazza ci indica il cammino per la grotta. La cueva sta proprio sotto quella montagna coperta di palme. Non a caso si chiama Cueva del Palmerito. Sembra irraggiungibile. Siamo stanchi e demoralizzati, avanziamo l’ipotesi che in realtà questa cueva che noi immaginiamo come una piscina naturale a pochi passi dal fiume, non sia nulla più che una pozza d’acqua insignificante. Tanto cammino sotto il sole cocente per una pozza d’acqua, ci ripetiamo.

L’ultima prova prima della vittoria è camminare in bilico su una trave ferrosa larga massimo trenta centimetri. Così facendo possiamo approdare all’altro lato del ruscelletto semi secco che scorre a fatica sotto di noi. I piedi l’uno di fronte all’altro e le mani su un fil di ferro e in un batter d’occhio siamo alla grotta. Un uomo seduto all’ingresso, berretto di paglia e folti baffi, ci saluta. Ha un sorriso profondo solcato da cinquanta o sessant’anni di contrazioni. Senza una guida e una torcia nella grotta non si può entrare perché è molto profonda e non ha aperture. Dopo pochi metri è completamente buia. Procediamo incerti insieme a lui, poi interrompiamo i passi. Ci rassicura, gli occhi devono abituarsi all’oscurità. Non c’è nulla da temere. Solo attenti a non inciampare. Fa una certa impressione addentrarsi nel buio totale e infatti procediamo a tastoni tenendoci per mano. Poi l’uomo dai folti baffi accende la torcia e ne porge una anche a noi. Ricominciamo il passo più sicuri. Dopo duecentocinquanta metri nel cuore della montagna arriviamo a una piscina naturale formatasi grazie alle infiltrazioni dell’acqua piovana nella montagna. Ci assicura che nella pozza non c’è nessun animale e che è totalmente sicuro immergersi e nuotare. Il passo è cauto ma la voglia di entrare nell’acqua è grande. Stiamo attenti a non scivolare. Siamo circondati da stalattiti e stalagmiti, oltre che da gocciolii costanti. L’atmosfera è surreale, rimaniamo a bocca aperta. Ci siamo infilati in un’arteria buia e spigolosa della montagna per duecentocinquanta metri per arrivare a una calmissima piscina naturale scavata dal lavorio e dalle infiltrazioni dell’acqua nella montagna.

L’ultima prova prima della vittoria è camminare in bilico su una trave ferrosa larga massimo trenta centimetri. Così facendo possiamo approdare all’altro lato del ruscelletto semi secco che scorre a fatica sotto di noi. I piedi l’uno di fronte all’altro e le mani su un fil di ferro e in un batter d’occhio siamo alla grotta. Un uomo seduto all’ingresso, berretto di paglia e folti baffi, ci saluta. Ha un sorriso profondo solcato da cinquanta o sessant’anni di contrazioni. Senza una guida e una torcia nella grotta non si può entrare perché è molto profonda e non ha aperture. Dopo pochi metri è completamente buia. Procediamo incerti insieme a lui, poi interrompiamo i passi. Ci rassicura, gli occhi devono abituarsi all’oscurità. Non c’è nulla da temere. Solo attenti a non inciampare. Fa una certa impressione addentrarsi nel buio totale e infatti procediamo a tastoni tenendoci per mano. Poi l’uomo dai folti baffi accende la torcia e ne porge una anche a noi. Ricominciamo il passo più sicuri. Dopo duecentocinquanta metri nel cuore della montagna arriviamo a una piscina naturale formatasi grazie alle infiltrazioni dell’acqua piovana nella montagna. Ci assicura che nella pozza non c’è nessun animale e che è totalmente sicuro immergersi e nuotare. Il passo è cauto ma la voglia di entrare nell’acqua è grande. Stiamo attenti a non scivolare. Siamo circondati da stalattiti e stalagmiti, oltre che da gocciolii costanti. L’atmosfera è surreale, rimaniamo a bocca aperta. Ci siamo infilati in un’arteria buia e spigolosa della montagna per duecentocinquanta metri per arrivare a una calmissima piscina naturale scavata dal lavorio e dalle infiltrazioni dell’acqua nella montagna.

Con una pozza d’acqua illuminata solo dalla luce di una torcia, sotto una montagna coperta di palme, circondata da stalattiti e stalagmiti bisogna prendere un po’ di confidenza. Addomesticarsi. Ci prendiamo il nostro tempo e finalmente ci immergiamo nell’acqua fresca scuotendo il silenzio che ci circonda. Il nostro traghettatore illumina lo specchio d’acqua dolce. È una sensazione incredibile. Sulle nostre teste pendono aghi e protuberanze di roccia. È un bellissimo cielo il nostro. Chi se l’aspettava una cosa del genere? I chilometri sotto il sole cocente sono stati di più del previsto, però ampiamente ripagati.

Ma non è finita. Usciti dall’acqua la nostra guida si prepara a farci vivere un’esperienza mistica. Ci chiede di spegnere la torcia e poi spegne anche la sua, dopodiché non dice una parola e noi facciamo lo stesso. Rimaniamo in silenzio nel buio più assoluto. Non ci sono parole per descrivere il frastuono dell’amplesso tra oscurità e silenzio. Gli occhi si perdono in radicali sinestesie intervallate da flebili gocciolii. Stiamo vivendo qualcosa che non ci era mai capitato prima, straordinario ed extrasensoriale. Sul cammino del ritorno chiediamo al nostro amico con baffi e cappello se possiamo rifarlo con lo stesso tono con cui avremmo chiesto a uno sciamano messicano di ripetere il rito del peyote. Sorride e acconsente. Lo ringraziamo e ci congediamo, dicendogli di lottare affinché questo luogo non diventi facile merce turistica e perda tutta la sua aura magica. Lui è d’accordo con noi, vuole che rimanga così, come quando veniva con suo nonno da bambino a bagnarsi qui. Senza luci artificiali, senza biglietto d’ingresso, senza istituzioni.

Sulla strada del ritorno, rigenerati dalla Cueva del Palmerito, ci fermiamo al secadero della ragazza robusta col sigaro in bocca e l’uomo a cavallo senza maglietta. Compriamo caffè e sigari a un prezzo che riteniamo giusto. La ragazza sembra averci preso in simpatia e in spagnolo ci fa notare che i due gringos a pochi metri da noi – sembrano nordeuropei – sono arrivati fin lì con una guida e una buona dose d’ingenuità: per questo pagheranno cari i loro sigari. Vendono loro tre sigari alla modica cifra di 40 CUC, uno sproposito per i prezzi locali, il prezzo lievita anche in virtù del fatto che una quota del ricavato andrà alla guida. In sostanza stanno inculando i due gringos affianco a noi che però sembrano ugualmente felici. A noi mette quattordici sigari, accuratamente involti in foglia di palma per 10 CUC, offrendocene uno da gustare lungo il cammino.

Il ritorno verso casa è devastante, partiamo sicuri e sollevati con il sigaro fra i denti. Fumiamo tra foglie ancora verdi di tabacco e mogotes ricolmi di vegetazione. È quello che desideravo, godermi le campagne di Viñales con un sigaro in bocca, incontrare guajiros lungo il cammino e farmi raccontare qualche storia. Solo che avevo sottovalutato l’effetto che il sigaro poteva avere su di me sotto questo sole potentissimo. Il risultato è un’insolazione di cui porto i segni sul collo e un mix di mal di testa e mal di pancia che mi fa barcollare e quasi mi offusca la vista. Lungo il cammino ci sediamo qualche minuto per riprenderci, poi rotoliamo verso casa e ci sdraiamo sul letto devastati. Cinque ore sotto il sole, terra rossa sotto i piedi, mogotes tutti intorno e guajiros di tutte le generazioni. Le campagne di Viñales ci stanno piacendo un bel po’, comprese le esperienze mistiche nelle grotte e quelle indotte dalle “botte” di sigaro e sole.

La cena arriva puntualissima alle sette di sera. Nanà ripete le prodezze culinarie del giorno prima arricchendole con yucca bollita e banana fritta, soddisfacendo per metà la mia eterna voglia di patacones costaricensi. Dopo cena l’aria fresca di Viñales ci trascina per il centro per una piacevole passeggiata rigenerativa. Poi torniamo alle nostre ferrose sedie a dondolo, anche questa sera ci mancano i cerini per finire il mozzicone di sigaro iniziato ieri. Domando un fiammifero ai vicini di fronte che con grande gentilezza insistono perché prenda l’intera scatolina, rifiutiamo ma poi cediamo. Sorrisi, ringraziamenti e cenni da una parte all’altra della strada terrosa. I cerini cubani sono strani, il fosforo abbraccia non un rigido pezzetto di legno ma un fascio di filamenti che sezionati e smembrati paiono di semplice carta.

]]> Viñales. Ringraziamo Eloy per l’ospitalità, per le chiacchiere e per le due bottiglie di rum Santiago provenienti direttamente dalla fabbrica. Arrivati all’autostazione compro il Granma e un settimanale. Qui a Cuba non ci sono le edicole, il giornale lo si vende e compra per strada. Il viaggio scorre tranquillo e dopo una breve sosta a Las Terrazas, uno storico villaggio eco-sostenibile, ripartiamo in direzione Viñales. Ci stiamo addentrando nella natura dopo la bellissima esperienza urbana habanense.

Viñales. Ringraziamo Eloy per l’ospitalità, per le chiacchiere e per le due bottiglie di rum Santiago provenienti direttamente dalla fabbrica. Arrivati all’autostazione compro il Granma e un settimanale. Qui a Cuba non ci sono le edicole, il giornale lo si vende e compra per strada. Il viaggio scorre tranquillo e dopo una breve sosta a Las Terrazas, uno storico villaggio eco-sostenibile, ripartiamo in direzione Viñales. Ci stiamo addentrando nella natura dopo la bellissima esperienza urbana habanense.

Popstars. L’arrivo è scioccante. Non siamo [...]]]>

Viñales. Ringraziamo Eloy per l’ospitalità, per le chiacchiere e per le due bottiglie di rum Santiago provenienti direttamente dalla fabbrica. Arrivati all’autostazione compro il Granma e un settimanale. Qui a Cuba non ci sono le edicole, il giornale lo si vende e compra per strada. Il viaggio scorre tranquillo e dopo una breve sosta a Las Terrazas, uno storico villaggio eco-sostenibile, ripartiamo in direzione Viñales. Ci stiamo addentrando nella natura dopo la bellissima esperienza urbana habanense.

Viñales. Ringraziamo Eloy per l’ospitalità, per le chiacchiere e per le due bottiglie di rum Santiago provenienti direttamente dalla fabbrica. Arrivati all’autostazione compro il Granma e un settimanale. Qui a Cuba non ci sono le edicole, il giornale lo si vende e compra per strada. Il viaggio scorre tranquillo e dopo una breve sosta a Las Terrazas, uno storico villaggio eco-sostenibile, ripartiamo in direzione Viñales. Ci stiamo addentrando nella natura dopo la bellissima esperienza urbana habanense.

Popstars. L’arrivo è scioccante. Non siamo ancora scesi dall’autobus che un’orda di donne sventolanti cartelloni assediano il mezzo. Sono lì solo per noi, l’autobus Via Azul è una cassaforte da scardinare e noi siamo dollari che camminano. Ci sentiamo popstars tra le più commerciali e in effetti siamo merce a tutti gli effetti. Carne da macello, capi che portano ricchezza a chi ha un potere d’acquisto destinato a coprire solo l’indispensabile. Qui si vive di prodotti della terra. I supermercati come li pensiamo noi non esistono, tuttalpiù ci sono piccole botteghe mal fornite. La scelta è ridotta e la spesa non si fa. I prodotti sono sempre gli stessi.

Assalto. Urlano. Alcune sillabano parole in inglese. Prendere lo zaino è un’impresa, ne abbiamo quattro addosso, non ci mollano un secondo. Una signora sulla quarantina ci assilla con insistenza e non accenna a desistere nemmeno dopo un secco rifiuto delle sua offerta. La motivazione principale della nostra diffidenza è l’intolleranza che nutriamo nei confronti di un’invadenza che percepiamo fuori dal normale. Eppure tutto è fin troppo giustificato dai simboli che ci portiamo sulle spalle, stampati sui nostri visi pallidi. Un’altra ci attacca da destra, ora ci contendono. Si lanciano occhiate. Con movimenti rapidi e nervosi sgattaioliamo via dalla folla inferocita e guadagniamo l’aria aperta. Un silenzio allietante invade le nostre orecchie, il tempo di pochi passi. Ci ha visto, ma ci lascia respirare un attimo e poi con calma si avvicina. La guardiamo esausti. È una donna in carne afrodiscendente, porta occhiali a specchio, inizia a parlarci piano, con voce pacata. Ha un altro stile rispetto alle donne che fino a pochi secondi fa tentavano di conquistarci. È più furba. Ci convince a dare un’occhiata a casa sua ma senza impegno. La sua carta vincente è sulla soglia di casa che ci aspetta: una nonnina sdentata ma sorridentissima con la faccia scavata dalle rughe. Capelli bianchi raccolti in una coda, carnagione nera. La contrattazione fa crollare il prezzo della stanza, strappiamo anche la colazione inclusa. A volte ci chiediamo come facciamo a non vergognarci neanche un po’, poi le giustificazioni arrivano a valanghe. Posiamo gli zaini a terra e ci riposiamo sorseggiando il succo d’ananas offerto dalla nonna. Siamo impazienti di scoprire le campagne di Viñales, consigliateci da Cecilia e Alberto.

Puros. C’incamminiamo lungo una strada asfaltata che si snoda tra campi di tabacco e secaderos. L’hotel Jasmin dista due chilometri in salita dal centro di Viñales, lassù dicono si goda di una vista mozzafiato sulla vallata. C’incantiamo osservando una delle immagini più belle della giornata: un signore anziano domina due buoi enormi che arano il suo campo brullo. Non avevo mai visto un aratro a mano, o forse l’avevo visto ma quest’immagine mi colpisce più delle precedenti. Il sole è cocente, la terra scura e il verde degli alberi abbraccia il pezzo di terra del vecchio. Lui porta un cappello di paglia in testa e ha la pelle bruciata dal sole. La seconda immagine degna di appunto è un coltivatore di tabacco con sigaro in bocca, anche lui cappello di paglia sulla testa. Ci viene incontro facendosi largo tra le foglie verdi del suo campo e ci invita a visitare il suo secadero. Qui centinaia di foglie di tabacco aspettano di essere lavorate con il miele per dare vita ai rinomati puros cubani. Il 90% della produzione di tabacco, ci racconta il campesino, si vende allo Stato. Il restante 10% si vende in proprio. Sappiamo benissimo, dal primo istante che ha alzato il cappello per salutarci, che vuole venderci i suoi sigari. Finalmente entriamo nella casetta di legno adibita a secadero e subito veniamo avvolti da un intenso e piacevolissimo odore di tabacco. Centinaia di foglie pendono sulle nostre teste, alcune sono più secche, altre da poco raccolte. Il campesino non esita a offrirci boccate del sigaro che tiene stretto tra i denti: fumiamo con lui il nostro primo sigaro cubano. Purtroppo non vantiamo grandi saperi sul mondo dei sigari, ci guardiamo e concordiamo senza troppa convinzione: molto buono e non eccessivamente forte. Lo comunichiamo al campesino che ci spiega come, incidendo e scartando la nervatura centrale della foglia, si privi il sigaro di quella che lui chiama nicotina, rendendolo meno aspro in gola. Non contento della sua spiegazione orale afferra due foglie di tabacco e ci da una dimostrazione pratica dell’incisione della nervatura e della rollatura di un sigaro. Pensavamo fosse un procedimento più complicato, lui in pochi secondi ne gira uno e ce lo porge, ricordandoci che le foglie che sta usando non sono state ancora trattate col miele e dunque non è ancora possibile fumarlo.

Mogotes. Gli compriamo una ventina di sigari che avvolge con gesti rapidi in foglie di palma. Usciti dal secadero sediamo con la sua famiglia in una delle onnipresenti sedie a dondolo che invadono Viñales. Ogni casa, anche la sua, ne vanta tre o quattro, poste all’ingresso che guardano l’esterno. Intorno a noi galline, cani e pulcini. Un amico del campesino prende un pulcino tra le mani e ce lo porge sorridendo, commentando la rapidità del battito cardiaco. Chiacchieriamo con loro e accarezziamo il cane, visibilmente provato dalla giornata afosa. Provano a venderci anche un tour a cavallo ma rifiutiamo la proposta, li ringraziamo per l’ospitalità e per i sigari e proseguiamo il cammino in salita. La strada è asfaltata e di tanto in tanto sfreccia qualche autobus di turisti. L’asfalto ci dà noia ma tutto quello che si apre ai suoi fianchi non può che spingerci a dimenticarlo. Più saliamo e più la vallata si apre. Arrivati in cima assistiamo allo spettacolo silenzioso della Valle di Viñales, prontamente interrotto dal vociare dei turisti, cappellini bianchi e reflex al collo. Sono appena scesi dall’autobus e un magnetismo degno di Metallo Urlante li attrae in massa verso il piccolo mercatino mangia-gringos al lato dell’hotel. Non contenti di comprare magliette del Che, scatolette di legno e sigari quaranta volte più cari di quelli del campesino che abbiamo incontrato qualche centinaio di metri più a valle i gringos d’assalto pagano per farsi fotografare in sella a una vacca tenuta al lazzo da un guajiro locale. Risate fragorose condiscono la scena anche se le loro eco non rimarranno impresse nella buffona istantanea. Il panorama è incredibile, ci sediamo sotto il sole ad ammirarlo. I mogotes, dominano la verde piana e i loro profili morbidi e tondeggianti proiettano ombre sinuose sui campi colorati. Avevano ragione Cecilia e Alberto, Viñales ha qualcosa di speciale.

A casa ci aspetta la cena di Nanà, la mamma di Mabel, la nonnina che ci ha conquistato al nostro arrivo. Ha fama di essere una cuoca provetta. La tavola, imbandita per noi, presto si colora di tortillas di patate, pomodori e cetrioli freschissimi, congrí – riso e fagioli rossi –, zuppa di verdure, patate dolci, banane, ananas e succo di mango. Le porzioni sono davvero abbondanti, rimaniamo soddisfatti della cena anche se avremmo voluto mangiare in compagnia di Mabel e Nanà. Mabel insiste per preparaci un mojito, accettiamo. Dopo cena ci stravacchiamo sulle immancabili sedie a dondolo di ferro battuto o legno. Queste, poste proprio davanti alla nostra camera, sono dipinte di bianco e arrugginite dal tempo. Siamo distrutti, quasi ci addormentiamo cullati dall’arietta fresca che tira. Davanti a noi scorre la vita quotidiana di una strada secondaria di Viñales: si alternano carretti trainati da cavalli a ragazzine agghindate dirette alla piazzetta centrale. Accendiamo il primo sigaro del nostro viaggio cubano. «Più naturale di questo non ce n’è» ci ha assicurato Ramon, il campesino che ce l’ha venduto. Il gusto è buono e intenso come quello provato nel secadero. Ci rilassa fumare, dondolare e guardare il fumo che esce dalle nostre bocche. Il fumo si confonde con le nuvole che rapidissime sfrecciano davanti a una luna luminosa e incompleta. Il corpo su una sedia e i piedi sull’altra. Intrecciati. Aria fuori, aria dentro. Espira, inspira.

]]> L’Avana. Tassisti. Il primo è un uomo simpatico sulla sessantina che ci porta dal quartiere 10 de Octubre alla stazione degli autobus Via Azul. Durante la mia usuale contrattazione per il prezzo del passaggio sbotta: «Coño vamos! Me pagas quanto quieres! Coño vamos!». Ce la caviamo con poco. Il suo rimprovero me l’ha immediatamente reso simpatico. Ci consiglia alcuni luoghi dell’isola da visitare. Compriamo i biglietti per Viñales, partiremo domani alle nove del mattino. Il secondo ci porta dall’autostazione fino ad Habana [...]]]>

L’Avana. Tassisti. Il primo è un uomo simpatico sulla sessantina che ci porta dal quartiere 10 de Octubre alla stazione degli autobus Via Azul. Durante la mia usuale contrattazione per il prezzo del passaggio sbotta: «Coño vamos! Me pagas quanto quieres! Coño vamos!». Ce la caviamo con poco. Il suo rimprovero me l’ha immediatamente reso simpatico. Ci consiglia alcuni luoghi dell’isola da visitare. Compriamo i biglietti per Viñales, partiremo domani alle nove del mattino. Il secondo ci porta dall’autostazione fino ad Habana [...]]]>

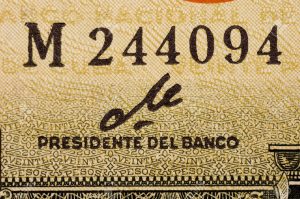

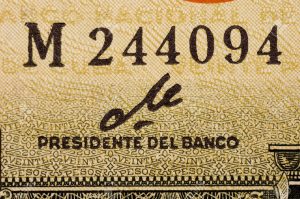

L’Avana. Tassisti. Il primo è un uomo simpatico sulla sessantina che ci porta dal quartiere 10 de Octubre alla stazione degli autobus Via Azul. Durante la mia usuale contrattazione per il prezzo del passaggio sbotta: «Coño vamos! Me pagas quanto quieres! Coño vamos!». Ce la caviamo con poco. Il suo rimprovero me l’ha immediatamente reso simpatico. Ci consiglia alcuni luoghi dell’isola da visitare. Compriamo i biglietti per Viñales, partiremo domani alle nove del mattino. Il secondo ci porta dall’autostazione fino ad Habana Vieja e ci scarica nei pressi del Capitolio. Lui è quindici anni che lavora come tassista, ci racconta del Che e ci consiglia alcune librerie economiche del centro. Tiene la mano sinistra sul volante e allunga la destra, afferra un quadernetto, me lo poggia sulle gambe e mi ordina di aprirlo. «Guarda un po’ da chi è firmata quella banconota ragazzo?». Tre lettere che sembrano sporgersi sull’orlo di un precipizio. Ci, acca ed e. A formare un semplice intercalare argentino: “che”. Dal 26 novembre del 1959 al 23 febbraio del 1961 il comandante Ernesto Che Guevara in persone assunse la presidenza del Banco Central de Cuba. Immagino quanto lo incomodasse quel ruolo, e quanto quell’informalità della firma lo avvicinasse a un fumettista. Uno che dopotutto, nonostante la Rivoluzione, fosse capace a non prendersi troppo sul serio. Oggi questi dieci pesos che ho in mano grazie a un tassista gentile non hanno nessun valore come moneta corrente ma è roba da collezionisti. Vorrei averli, li bramo, cerco di contrastare il mio malvagio spirito colonial-capitalista trattenendo qualsiasi proposta d’acquisto. E lui non apre bocca, mi guarda negli occhi e la stende in un sorriso. La bocca e la banconota. Poi parliamo del Venezuela e dell’esatta pronuncia di Simón Bolívar. Dove va e dove non va l’accento. Ci scarica davanti a una libreria poco fornita, come la maggioranza delle librerie che abbiamo avuto modo di visitare a La Habana. Sono tentato di comprare l’opera completa di José Marti, cinque tomi a soli due euro. Qui il mio potere d’acquisto è enorme, ma l’idea di camallarmeli sulla schiena per trenta giorni mi fa desistere.

L’Avana. Tassisti. Il primo è un uomo simpatico sulla sessantina che ci porta dal quartiere 10 de Octubre alla stazione degli autobus Via Azul. Durante la mia usuale contrattazione per il prezzo del passaggio sbotta: «Coño vamos! Me pagas quanto quieres! Coño vamos!». Ce la caviamo con poco. Il suo rimprovero me l’ha immediatamente reso simpatico. Ci consiglia alcuni luoghi dell’isola da visitare. Compriamo i biglietti per Viñales, partiremo domani alle nove del mattino. Il secondo ci porta dall’autostazione fino ad Habana Vieja e ci scarica nei pressi del Capitolio. Lui è quindici anni che lavora come tassista, ci racconta del Che e ci consiglia alcune librerie economiche del centro. Tiene la mano sinistra sul volante e allunga la destra, afferra un quadernetto, me lo poggia sulle gambe e mi ordina di aprirlo. «Guarda un po’ da chi è firmata quella banconota ragazzo?». Tre lettere che sembrano sporgersi sull’orlo di un precipizio. Ci, acca ed e. A formare un semplice intercalare argentino: “che”. Dal 26 novembre del 1959 al 23 febbraio del 1961 il comandante Ernesto Che Guevara in persone assunse la presidenza del Banco Central de Cuba. Immagino quanto lo incomodasse quel ruolo, e quanto quell’informalità della firma lo avvicinasse a un fumettista. Uno che dopotutto, nonostante la Rivoluzione, fosse capace a non prendersi troppo sul serio. Oggi questi dieci pesos che ho in mano grazie a un tassista gentile non hanno nessun valore come moneta corrente ma è roba da collezionisti. Vorrei averli, li bramo, cerco di contrastare il mio malvagio spirito colonial-capitalista trattenendo qualsiasi proposta d’acquisto. E lui non apre bocca, mi guarda negli occhi e la stende in un sorriso. La bocca e la banconota. Poi parliamo del Venezuela e dell’esatta pronuncia di Simón Bolívar. Dove va e dove non va l’accento. Ci scarica davanti a una libreria poco fornita, come la maggioranza delle librerie che abbiamo avuto modo di visitare a La Habana. Sono tentato di comprare l’opera completa di José Marti, cinque tomi a soli due euro. Qui il mio potere d’acquisto è enorme, ma l’idea di camallarmeli sulla schiena per trenta giorni mi fa desistere.

Cocchi e gas. Improvvisamente la giornata dei tassisti si trasforma nella giornata del cibo e dei grandi acquisti. A un baracchino compro in pesos una pizza piena di formaggio, un pan con tortilla e un succo fresco di tamarindo. Passeggiamo per Habana Vieja e ritorniamo in Plaza del Cristo, al nostro bar preferito: El Chanchullero. La mia compagna di viaggio vorrebbe il piatto coi calamari ma purtroppo è mancato il gas in tutto il quartiere. Ci consoliamo con uno dei succhi di mango più buoni che abbia mai assaggiato e ritorniamo al baracchino di fiducia della pizza. Niente, anche qui manca il gas. Qualche passo più a est e finalmente, insieme al ritorno del gas, troviamo il nostro pranzo in Calle do Obispo. Lei un riso fritto discutibile e io – alla faccia del gas – mi strafogo con uno squisito gelato al cocco. Ordiniamo altri due cocchi. Estasi dei sensi. Li mangiamo in piedi per la strada vicino a un carretto ricolmo di arance.

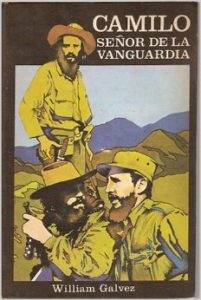

Acquisti. In Plaza de las Armas, dopo aver contrattato con ogni commerciante e averla tediata con la mia eterna indecisione mi decido finalmente a comprare la biografia di Camilo Cienfuegos, el senor de la vanguardia. In un’altra bancarella acquisto un opuscoletto fotografico sempre su Camilo e la pubblicazione che fin dal primo giorno mi aveva impressionato e avevo desiderato: l’album di figurine con la cronistoria illustrata del periodo della Revolución che va dal 1952 al triunfo. Sono molto rammaricato di non ritrovare la signora con la quale avevo fatto amicizia il primo giorno, mi avrebbe fatto piacere omaggiare la mia prima amica cubana, così gentile e premurosa nei miei confronti. Ma così è. La vita è ingiusta. Prima dei grandi colpi editoriali le regalo un paio di bei sandali in pelle e acquisto un porta sigari per un caro amico. Facile fare gli splendidi.

Acquisti. In Plaza de las Armas, dopo aver contrattato con ogni commerciante e averla tediata con la mia eterna indecisione mi decido finalmente a comprare la biografia di Camilo Cienfuegos, el senor de la vanguardia. In un’altra bancarella acquisto un opuscoletto fotografico sempre su Camilo e la pubblicazione che fin dal primo giorno mi aveva impressionato e avevo desiderato: l’album di figurine con la cronistoria illustrata del periodo della Revolución che va dal 1952 al triunfo. Sono molto rammaricato di non ritrovare la signora con la quale avevo fatto amicizia il primo giorno, mi avrebbe fatto piacere omaggiare la mia prima amica cubana, così gentile e premurosa nei miei confronti. Ma così è. La vita è ingiusta. Prima dei grandi colpi editoriali le regalo un paio di bei sandali in pelle e acquisto un porta sigari per un caro amico. Facile fare gli splendidi.

La moneta con la stella. La gentilezza di un signore che lavora come portinaio del Museo di Scienze Naturali ci svela i segreti dei telefoni pubblici cubani. Questi infatti funzionano sì con un peso cubano, ma solo con quelle monete da un peso che hanno raffigurata la stella, con le altre no. Proviamo a contattare lo storico Froilan Gonzalez e dopo alcuni tentativi ci risponde il figlio Levian. Ci informa che il padre attualmente si trova in Messico ma ci invita ugualmente a passare da casa sua in serata. Ceniamo a El Chanchullero, questa volta c’è il gas e ci sono anche i gamberi. Io mi do inspiegabilmente all’alcool, sopravvalutando il mio stomaco vuoto. Comincio con un Catarro – visto il nome non potevo non provarlo –, proseguo con un Daiquiri – il cocktail preferito da Heminguey, vuoi non provarlo? –, e chiudo in bellezza con una Piña Colada magnifica e irrinunciabile. Risultato: io sono sbronzo e lei prova a convincermi ad asciugare con un pezzo di pane che rifiuto categoricamente di comprare.

La Cabaña. Altro giro, altro taxi. Destinazione La Cabaña, il luogo dove Guevara installò la sua Comandancia e dove all’indomani del 1° gennaio 1959 vennero giudicati e condannati a morte molti batistiani. Ogni sera nella fortezza ha luogo la cerimonia del Cañonazo. Un rito dal forte richiamo turistico che mette in scena la parata che precedeva il colpo di cannone che dava l’ordine di chiudere le porte della città di La Habana. La tradizione vigente nel diciannovesimo secolo prevedeva l’esplosione di una cannonata alle nove di sera in punto ed era stata introdotta dai colonizzatori spagnoli. La fortezza de La Cabaña è stata considerata per secoli una delle più inespugnabili di tutte le Americhe e ha tenuto fede alla sua fama: nessuno ha mai provato neppure ad attaccarla. Ora le mura della città non esistono più e la cerimonia, infarcita di un forzato folklorismo, sembra avere meno valore storico e più valenza spenna-gringos! Ce lo meritiamo. Sapevamo che non saremmo dovuti venire. Ci consoliamo con la vista su La Habana di notte e il venticello caldo che soffia dalla baia, il prezzo del biglietto è ripagato.

Guevara ci osserva. Siamo in ritardo all’appuntamento con Levian, saltiamo ancora una volta su un taxi per raggiungere casa Gonzalez. Insieme a Levian ci accolgono una montagna di ritratti del Che. Roberto mi aveva preparato dicendomi che la loro era una casa-museo interamente dedicata al rivoluzionario argentino, ed è effettivamente così. Addirittura Levian ci mostra un sacchetto pieno di terra, terra boliviana, del luogo dove sono stati ritrovati i resti del Che. Dopo una piacevole conversazione con Levian ci fermiamo ad ammirare le opere dedicate a Guevara, ce n’è per tutti i gusti: di classiche, di ingessate, di pop, di astratte. Poi Levian ci propone di vedere due corto-documentari girati da lui: il primo sui passaggi a Roma del Che e il secondo su Camilo, con una sua interessante testimonianza radio. Ci spaparanziamo sulle sedie a dondolo in legno. I due corti a tratti ridondanti non scavano troppo in profondità e rimangono un po’ in superfice ma sono testimonianze video dell’epoca molto affascinanti che Levian condisce di aneddoti e storie. È una bella visita, Guevara ci osserva da ogni angolazione possibile e immaginabile.

Guevara ci osserva. Siamo in ritardo all’appuntamento con Levian, saltiamo ancora una volta su un taxi per raggiungere casa Gonzalez. Insieme a Levian ci accolgono una montagna di ritratti del Che. Roberto mi aveva preparato dicendomi che la loro era una casa-museo interamente dedicata al rivoluzionario argentino, ed è effettivamente così. Addirittura Levian ci mostra un sacchetto pieno di terra, terra boliviana, del luogo dove sono stati ritrovati i resti del Che. Dopo una piacevole conversazione con Levian ci fermiamo ad ammirare le opere dedicate a Guevara, ce n’è per tutti i gusti: di classiche, di ingessate, di pop, di astratte. Poi Levian ci propone di vedere due corto-documentari girati da lui: il primo sui passaggi a Roma del Che e il secondo su Camilo, con una sua interessante testimonianza radio. Ci spaparanziamo sulle sedie a dondolo in legno. I due corti a tratti ridondanti non scavano troppo in profondità e rimangono un po’ in superfice ma sono testimonianze video dell’epoca molto affascinanti che Levian condisce di aneddoti e storie. È una bella visita, Guevara ci osserva da ogni angolazione possibile e immaginabile.

Altro giro, altro taxi. Questa volta destinazione casa. I nostri compagni di viaggio sono due ragazzoni a bordo della solita auto anni cinquanta semi-scassata. La musica è al massimo e la guida alquanto sportiva. Ci sembra di essere capitati in uno di quei video musicali caraibici. Arriviamo sani e salvi a destinazione. Domani si parte per le campagne dell’est e le piantagioni di tabacco: Viñales ci aspetta o siamo noi che la inseguiamo.

]]> L’Avana. Plaza de la Revolución. Eloy ci serve la colazione: latte, caffè, goiaba, uovo con pancetta. Poi ci dà qualche consiglio per visitare il quartiere Vedado. Alla modica cifra di dieci pesos moneda nacional, ovvero meno di quaranta centesimi di euro, arriviamo fino a Plaza de la Revolución in taxi. Qui osserviamo le solenni effigi di Ernesto Che Guevara e Camilo Cienfuegos che dominano la piazza, l’una sulla parete del Ministerio del Interior e l’altra sulla facciata del Ministerio de Informática [...]]]>

L’Avana. Plaza de la Revolución. Eloy ci serve la colazione: latte, caffè, goiaba, uovo con pancetta. Poi ci dà qualche consiglio per visitare il quartiere Vedado. Alla modica cifra di dieci pesos moneda nacional, ovvero meno di quaranta centesimi di euro, arriviamo fino a Plaza de la Revolución in taxi. Qui osserviamo le solenni effigi di Ernesto Che Guevara e Camilo Cienfuegos che dominano la piazza, l’una sulla parete del Ministerio del Interior e l’altra sulla facciata del Ministerio de Informática [...]]]>

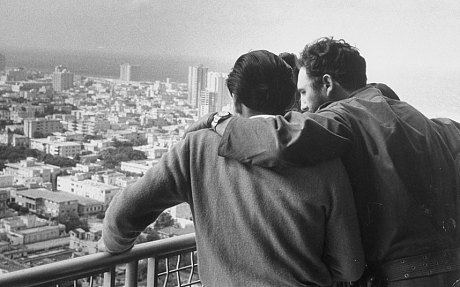

L’Avana. Plaza de la Revolución. Eloy ci serve la colazione: latte, caffè, goiaba, uovo con pancetta. Poi ci dà qualche consiglio per visitare il quartiere Vedado. Alla modica cifra di dieci pesos moneda nacional, ovvero meno di quaranta centesimi di euro, arriviamo fino a Plaza de la Revolución in taxi. Qui osserviamo le solenni effigi di Ernesto Che Guevara e Camilo Cienfuegos che dominano la piazza, l’una sulla parete del Ministerio del Interior e l’altra sulla facciata del Ministerio de Informática y Comunicaciones. I loro faccioni dai contorni metallici non sorridono e se per Guevara possiamo pure in parte accettarlo, per Camilo no. L’imponente monumento dedicato al padre della patria José Marti si erge altissimo davanti ai due comandanti. Ai suoi piedi un museo a lui dedicato e su lato occidentale della piazza la biblioteca che porta il suo nome. Grazie a un ascensore raggiungiamo la cima del monumento e scopriamo L’Avana da una prospettiva nuova. Le facce di Guevara e Cienfuegos si sono rimpicciolite, e da quassù ora è la piazza a dominarle. Riconosciamo l’inconfondibile architteturra dell’Hotel Nacional e col dito tracciamo nell’aria il profilo del Malecon. Ci ritornano in mente il tramonto di ieri e i pescatori. Il sole batte forte. La piazza è grigia. Il mare azzurrissimo. L’Avana dall’alto è un’esplosione di contrasti che si tuffano nell’oceano.

L’Avana. Plaza de la Revolución. Eloy ci serve la colazione: latte, caffè, goiaba, uovo con pancetta. Poi ci dà qualche consiglio per visitare il quartiere Vedado. Alla modica cifra di dieci pesos moneda nacional, ovvero meno di quaranta centesimi di euro, arriviamo fino a Plaza de la Revolución in taxi. Qui osserviamo le solenni effigi di Ernesto Che Guevara e Camilo Cienfuegos che dominano la piazza, l’una sulla parete del Ministerio del Interior e l’altra sulla facciata del Ministerio de Informática y Comunicaciones. I loro faccioni dai contorni metallici non sorridono e se per Guevara possiamo pure in parte accettarlo, per Camilo no. L’imponente monumento dedicato al padre della patria José Marti si erge altissimo davanti ai due comandanti. Ai suoi piedi un museo a lui dedicato e su lato occidentale della piazza la biblioteca che porta il suo nome. Grazie a un ascensore raggiungiamo la cima del monumento e scopriamo L’Avana da una prospettiva nuova. Le facce di Guevara e Cienfuegos si sono rimpicciolite, e da quassù ora è la piazza a dominarle. Riconosciamo l’inconfondibile architteturra dell’Hotel Nacional e col dito tracciamo nell’aria il profilo del Malecon. Ci ritornano in mente il tramonto di ieri e i pescatori. Il sole batte forte. La piazza è grigia. Il mare azzurrissimo. L’Avana dall’alto è un’esplosione di contrasti che si tuffano nell’oceano.

Università. Da Plaza de la Revolución ci spostiamo verso l’università, una delle più antiche delle Americhe. Ci arriviamo da una prospettiva inaspettata, dall’alto e di lato, non da sotto risalendo la grande scalinata. Rimaniamo piacevolmente colpiti dalla sua vivacità. Nell’edificio della facoltà di filosofia c’è un ritratto coloratissimo di Simón Bolívar donato a Cuba dal presidente venezuelano Hugo Chavez, stroncato pochi giorni fa da un tumore. Nella stanza d’ingresso sono appesi i ritratti di Fidel, Raul, Camilo ed Ernesto. Ci stupiamo, è molto raro incontrare fotografie del Lider Maximo. Chiedo a un bidello se conosce lo scrittore Daniel Chavarría e se ci sono possibilità di incontrarlo per di là. L’uomo mi guarda perplesso, si dispiace, sembra non conoscerlo. Scendiamo l’imponente scalinata dell’università e ci dirigiamo verso l’Hotel Habana Libre, ex Hotel Hilton espropriato dai guerriglieri all’indomani del 1° gennaio 1959 e diventato il quartier generale dei ribelli e di Fidel. Era stato inaugurato appena nove mesi prima della Rivoluzione. Riusciamo a entrarci, non sappiamo neanche noi bene come, prendiamo un ascensore e arriviamo all’ultimo piano. Nessuno ci ferma. E ora non so più se quello che sto raccontando è accaduto davvero. E non lo sa neppure la persona che ho accanto. C’è una stanza aperta, sembra una suite, la porta socchiusa. Sbrirciamo, esitiamo, poi entriamo. E lì li vedo seduti sui divani, sarà il 6 o 7 gennaio del 1959, ci sono i comandanti, c’è Fidel, c’è Celia. Fumano. Ridono. Ma sono risate tese. La vittoria eccita, l’impazienza regna, la paura. Sento la paura. Mi avvicino al vetro, siamo altissimi. Come possiamo restare quassù?

Università. Da Plaza de la Revolución ci spostiamo verso l’università, una delle più antiche delle Americhe. Ci arriviamo da una prospettiva inaspettata, dall’alto e di lato, non da sotto risalendo la grande scalinata. Rimaniamo piacevolmente colpiti dalla sua vivacità. Nell’edificio della facoltà di filosofia c’è un ritratto coloratissimo di Simón Bolívar donato a Cuba dal presidente venezuelano Hugo Chavez, stroncato pochi giorni fa da un tumore. Nella stanza d’ingresso sono appesi i ritratti di Fidel, Raul, Camilo ed Ernesto. Ci stupiamo, è molto raro incontrare fotografie del Lider Maximo. Chiedo a un bidello se conosce lo scrittore Daniel Chavarría e se ci sono possibilità di incontrarlo per di là. L’uomo mi guarda perplesso, si dispiace, sembra non conoscerlo. Scendiamo l’imponente scalinata dell’università e ci dirigiamo verso l’Hotel Habana Libre, ex Hotel Hilton espropriato dai guerriglieri all’indomani del 1° gennaio 1959 e diventato il quartier generale dei ribelli e di Fidel. Era stato inaugurato appena nove mesi prima della Rivoluzione. Riusciamo a entrarci, non sappiamo neanche noi bene come, prendiamo un ascensore e arriviamo all’ultimo piano. Nessuno ci ferma. E ora non so più se quello che sto raccontando è accaduto davvero. E non lo sa neppure la persona che ho accanto. C’è una stanza aperta, sembra una suite, la porta socchiusa. Sbrirciamo, esitiamo, poi entriamo. E lì li vedo seduti sui divani, sarà il 6 o 7 gennaio del 1959, ci sono i comandanti, c’è Fidel, c’è Celia. Fumano. Ridono. Ma sono risate tese. La vittoria eccita, l’impazienza regna, la paura. Sento la paura. Mi avvicino al vetro, siamo altissimi. Come possiamo restare quassù?

L’incontro con il figlio di Raul. Passeggiamo per il quartiere del Vedado, compriamo il quotidiano Granma da un signore che grida per la strada e saltiamo su un taxi colectivo per raggiungere Camilo. Ci aspetta all’incrocio tra Avenida 10 de Octubre e Calle Dolores. Insieme compriamo gli ingredienti essenziali per l’aperitivo: rum, cola e patatine. Affacciandomi dall’entrata sopraelevata del negozio, alla vista del parcheggio adiacente, gli occhi mi si colorano. Una decina di auto d’epoca color pastello sono ordinate una accanto all’altra a spine di pesce. Dentro quale film hollywoodiano mi trovo? Camilo ci tiene a farci conoscere la sua famiglia. Incontriamo sua moglie, le sue due figlie e il caro amico Socrates. Socrates è molto simpatico. Ci racconta di sua moglie, dice che lavora come infermiera ma nella vita privata è una vera e propria poliziotta, perché lo controlla sempre. Ha la battuta sempre pronta e una risata grassa e calorosa. Camilo ci racconta un po’ delle sue esperienze in Italia, della sua scuola di arti marziali por la izquierda (in nero), dei suoi incontri illegali di pugilato per farsi qualche soldo e soprattutto del suo ormai ex lavoro per lo Stato cubano. Faceva parte di un dipartimento speciale, ancora attivo, che aveva l’obiettivo di portare capitali stranieri a Cuba. Camilo lavorava quindi legalmente in Italia e in Svizzera ma convinceva i suoi pazienti a recarsi a Cuba per continuare a farsi curare da lui por la izquierda. Buona parte di quello che guadagnava in Italia e in Svizzera andava allo stato cubano. Prima di questo impiego lavorava per la sicurezza del corpo diplomatico all’estero e ha operato in Angola, Congo ed Etiopia. È un invasato di arti marziali e difesa personale. Racconta che una volta ha litigato con il figlio di Raul, e per risolvere i dissidi hanno deciso di sfidarsi in un incontro di boxe. E lui lo ha battuto. Il suo obiettivo nella vita, lo dice con orgoglio, è allenarsi, per essere sempre pronto a difendere la sua famiglia e la sua casa.

L’incontro con il figlio di Raul. Passeggiamo per il quartiere del Vedado, compriamo il quotidiano Granma da un signore che grida per la strada e saltiamo su un taxi colectivo per raggiungere Camilo. Ci aspetta all’incrocio tra Avenida 10 de Octubre e Calle Dolores. Insieme compriamo gli ingredienti essenziali per l’aperitivo: rum, cola e patatine. Affacciandomi dall’entrata sopraelevata del negozio, alla vista del parcheggio adiacente, gli occhi mi si colorano. Una decina di auto d’epoca color pastello sono ordinate una accanto all’altra a spine di pesce. Dentro quale film hollywoodiano mi trovo? Camilo ci tiene a farci conoscere la sua famiglia. Incontriamo sua moglie, le sue due figlie e il caro amico Socrates. Socrates è molto simpatico. Ci racconta di sua moglie, dice che lavora come infermiera ma nella vita privata è una vera e propria poliziotta, perché lo controlla sempre. Ha la battuta sempre pronta e una risata grassa e calorosa. Camilo ci racconta un po’ delle sue esperienze in Italia, della sua scuola di arti marziali por la izquierda (in nero), dei suoi incontri illegali di pugilato per farsi qualche soldo e soprattutto del suo ormai ex lavoro per lo Stato cubano. Faceva parte di un dipartimento speciale, ancora attivo, che aveva l’obiettivo di portare capitali stranieri a Cuba. Camilo lavorava quindi legalmente in Italia e in Svizzera ma convinceva i suoi pazienti a recarsi a Cuba per continuare a farsi curare da lui por la izquierda. Buona parte di quello che guadagnava in Italia e in Svizzera andava allo stato cubano. Prima di questo impiego lavorava per la sicurezza del corpo diplomatico all’estero e ha operato in Angola, Congo ed Etiopia. È un invasato di arti marziali e difesa personale. Racconta che una volta ha litigato con il figlio di Raul, e per risolvere i dissidi hanno deciso di sfidarsi in un incontro di boxe. E lui lo ha battuto. Il suo obiettivo nella vita, lo dice con orgoglio, è allenarsi, per essere sempre pronto a difendere la sua famiglia e la sua casa.

Omosessualità. La figlia di Raul Castro ha preso posizione in favore dei diritti degli omosessuali. Camilo e Socrates riconoscono con una certa umiltà di essere indietro su questi argomenti ma non accettano comunque la sua posizione. «Non è possibile che un gay valga più di un uomo che ha servito lo Stato e ha rischiato la sua vita per lo Stato, e per cosa poi..» sbotta Camilo. Sembrano ricorrere le lamentele di chi ha lavorato per il regime e non vede riconosciuto il proprio servizio dato allo Stato. Oggi Camilo ha deciso di evitare che la sua strada s’incroci con quella del regime. La sua vita, afferma, non è migliorata servendo lo Stato e quelli che non hanno mai fatto niente gli sono passati davanti. Lo dice alludendo agli omosessuali. Afferma di essere fortunato perché sua sorella è fuori, lavora in Spagna, a Murcia, e gli invia spesso dei soldi per mantenere al meglio le sue due bambine. La immagini di Fresa y Chocolate scorrono sotto le sue parole. È solo il terzo giorno che siamo sull’isola e già c’imbattiamo in una interessante conversazione sull’omosessualità con due cubani. Anche Socrates, come Eloy, ha studiato in URSS. Lui è stato cinque anni a Odessa in Ucraina, ha lavorato come ingegnere idroqualcosa e dice che il freddo e la neve gli sono piaciuti molto. La moglie di Camilo è in cucina, ci prepara delle patatine fritte buonissime. Le due bambine corrono a portarcele, scambiano qualche battuta con noi forestieri, e ritornano velocemente in casa. Siamo seduti in giardino, solo noi quattro, di giorno questo quadrato di cemento contornato dal verde si trasforma in palestra, qui Camilo allena se stesso e i suoi allievi a essere sempre pronti a difendersi dai nemici. Guardo la moglie e le figlie di Ernesto, ci conosciamo troppo bene, basta un lieve movimento degli occhi per leggerci i pensieri. Noi siamo spaparanzati a bere e chiacchierare di politica, Europa e omosessualità. Loro sono in cucina. Non si siederanno mai con noi, come nelle migliori famiglie italiane.

L’alcool scende e il rum sale. Il telefono di Socrates squilla e ho il piacere di parlare al telefono con la poliziotta, sua moglie, assicurandogli che il marito entro pochi minuti rientrerà a casa. Grasse risate. Salutiamo Socrates e lui appena arrivato a casa ci richiama. Abbiamo passato una bella serata ma non è finita qui. Ora dobbiamo conoscere la vera casa di Camilo, quella della madre. Saltiamo in macchina. Sulla soglia della porta ci accolgono sorrisi e calorosi abbracci di una donnona nera che non perde tempo ad offrirci un refresco all’arancia. Poi Camilo inizia il suo show e si mette a fare il mago. Non ha grandi doti e lo smascheriamo immediatamente. Nonostante il rum salga ai piani alti della testa ho ancora le forze di controbattere all’egocentrismo di Camilo con le stesse futili armi. I miei cavalli di battaglia sono il trucco di carte più stupido della terra e quello della moneta che entra nel gomito. La mamma di Camilo è felice, ci abbraccia, ci tocca e ride di gusto. Mentre ce ne stiamo per andare, in ingresso, ci accorgiamo dell’altare dedicato a Yemayà, la dea del mare e di tutti gli dei. Vorremmo stare tutta la notte a ridere nel bianco degli occhi di questa donna grassa e nera, ascoltare i suoi racconti sulla Santeria cubana, ma Camilo deve riportarci da Eloy. E proprio mentre apriamo la porta, un forte acquazzone tropicale ci sorprende.

]]> L’Avana. Museo de la Revolución. Svegliati da un’acquazzone tropicale facciamo colazione con uova, latte, caffè e toast. Eloy ha un vassoio in mano, un buongiorno tra i denti e un sorriso stampato poco sopra. Piove a dirotto, è il giorno giusto per visitare il Museo de la Revolución. Un amico di Eloy che fa il tassista ci accompagna fino in centro. Si chiama Juanito e ci fidiamo subito di lui e dei suoi consigli. Il museo è tradizionale e celebrativo e ha sede nell’antico [...]]]>

L’Avana. Museo de la Revolución. Svegliati da un’acquazzone tropicale facciamo colazione con uova, latte, caffè e toast. Eloy ha un vassoio in mano, un buongiorno tra i denti e un sorriso stampato poco sopra. Piove a dirotto, è il giorno giusto per visitare il Museo de la Revolución. Un amico di Eloy che fa il tassista ci accompagna fino in centro. Si chiama Juanito e ci fidiamo subito di lui e dei suoi consigli. Il museo è tradizionale e celebrativo e ha sede nell’antico [...]]]>

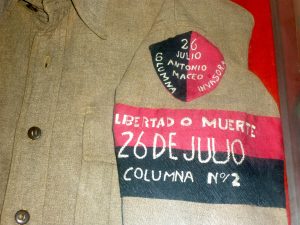

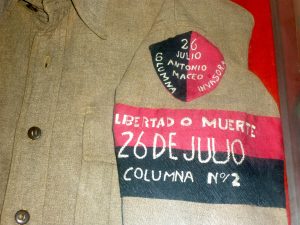

L’Avana. Museo de la Revolución. Svegliati da un’acquazzone tropicale facciamo colazione con uova, latte, caffè e toast. Eloy ha un vassoio in mano, un buongiorno tra i denti e un sorriso stampato poco sopra. Piove a dirotto, è il giorno giusto per visitare il Museo de la Revolución. Un amico di Eloy che fa il tassista ci accompagna fino in centro. Si chiama Juanito e ci fidiamo subito di lui e dei suoi consigli. Il museo è tradizionale e celebrativo e ha sede nell’antico Palacio Presidencial. Ripercorre la storia di Cuba e de la Revolución dal 1953 ai giorni nostri attraverso una quantità innumerevole di foto affascinanti e vari cimeli, tra i quali spiccano le divise con le toppe cucite del 26 de Julio, storici articoli di giornale e documenti originali scritti di pugno da Fidel, dal Che, da Camilo Cienfuegos, da Frank Pais e da molti altri. Fu Celia Sanchez che raccolse i primi materiali che diedero vita al museo. L’area all’aperto ospita il carro armato utilizzato da Fidel durante l’offensiva controrivoluzionaria della Baia dei Porci e il celebre Granma, lo yatch con il quale 78 esuli cubani, accompagnati da un illustre argentino, un italiano (Gino Donè Paro) , un domenicano e un messicano sbarcarono sulle coste della Provincia d’oriente e diedero fuoco alle polveri della Rivoluzione. Altri reperti bellici circondano il Granma: un cingolato con disegnata una stella rossonera con la scritta “26 Julio” in bianco e un aereo pilotato da un militare statunitense durante l’invasione della Baia dei Porci (1961). Nella didascalia esplicativa leggiamo che il governo degli Stati Uniti per ben 19 anni non ha richiesto il corpo del militare caduto per non ammettere la propria implicazione nel tentativo di colpo di stato contro Cuba.

L’Avana. Museo de la Revolución. Svegliati da un’acquazzone tropicale facciamo colazione con uova, latte, caffè e toast. Eloy ha un vassoio in mano, un buongiorno tra i denti e un sorriso stampato poco sopra. Piove a dirotto, è il giorno giusto per visitare il Museo de la Revolución. Un amico di Eloy che fa il tassista ci accompagna fino in centro. Si chiama Juanito e ci fidiamo subito di lui e dei suoi consigli. Il museo è tradizionale e celebrativo e ha sede nell’antico Palacio Presidencial. Ripercorre la storia di Cuba e de la Revolución dal 1953 ai giorni nostri attraverso una quantità innumerevole di foto affascinanti e vari cimeli, tra i quali spiccano le divise con le toppe cucite del 26 de Julio, storici articoli di giornale e documenti originali scritti di pugno da Fidel, dal Che, da Camilo Cienfuegos, da Frank Pais e da molti altri. Fu Celia Sanchez che raccolse i primi materiali che diedero vita al museo. L’area all’aperto ospita il carro armato utilizzato da Fidel durante l’offensiva controrivoluzionaria della Baia dei Porci e il celebre Granma, lo yatch con il quale 78 esuli cubani, accompagnati da un illustre argentino, un italiano (Gino Donè Paro) , un domenicano e un messicano sbarcarono sulle coste della Provincia d’oriente e diedero fuoco alle polveri della Rivoluzione. Altri reperti bellici circondano il Granma: un cingolato con disegnata una stella rossonera con la scritta “26 Julio” in bianco e un aereo pilotato da un militare statunitense durante l’invasione della Baia dei Porci (1961). Nella didascalia esplicativa leggiamo che il governo degli Stati Uniti per ben 19 anni non ha richiesto il corpo del militare caduto per non ammettere la propria implicazione nel tentativo di colpo di stato contro Cuba.

Gelato. Finita la visita camminiamo verso l’università e ci dirigiamo senza esitazione a Copelia, la gelateria più popolare di L’Avana. Prima di partire per Cuba ci siamo visti Fresa y Chocolate, il bel film di Tomás Guitiérrez Alea, nel quale i due protagonisti, in una celebre scena, mangiano il gelato seduti nel patio della gelateria. Per arrivarci penetriamo nel cuore di L’Avana percorrendo il Centro: davanti a noi si aprono scenari di guerra, case sventrate e strade divelte, ma anche colori e musica di tamburi dalle finestre. Le strade sono piene di gente. L’Avana va scoperta a passo lento, ogni angolo sembra parlarti e obbligarti a riflettere. Non smettiamo di stupirci per le automobili “d’epoca” che sfrecciano per le vie polverose, comete tossiche che si si lasciano alle spalle una scia di tuoni e nuvole nere. I polmoni tremano al rombo dei motori. Copelia è un posto magnifico e incredibilmente accogliente. La fila è lunghissima, ci sorprendiamo quando ci accorgiamo di essere gli unici stranieri e ce ne rallegriamo. Il gelato costa all’incirca 20 centesimi di euro al piatto. Un piatto di gelato è composto da quattro palle di gelato. Non c’è cubano che ne prenda uno soltanto, minimo due a testa. I tavoli sono coperti di piatti e contenitori di plastica. Noi facciamo lo stesso: ne prendiamo rispettivamente tre e due. Non riusciamo a capire l’utilità dei contenitori di plastica ma poi osserviamo e comprendiamo. I cubani si portano da casa i contenitori, poi ordinano cinque o sei piatti a persona, che moltiplicato per quattro palle di gelato, fa tra le 20/25 palle, si mangiano due o tre patti e i restanti li rovesciano nei contenitori, se li portano a casa e li conservano per i giorni successivi. Insomma come fosse gelato d’asporto. Da Copelia il gelato è “statale” e molto economico. Come ci spiegherà Eloy la sera l’80% dei gelati in circolazione sono vendibili soltanto in CUC e sono quindi molto più cari di quello di Copelia. Il restante 20% invece è venduto in peso cubano (moneda nacional). E di quel 20% Coppelia è di gran lunga il maggior azionista.

Gelato. Finita la visita camminiamo verso l’università e ci dirigiamo senza esitazione a Copelia, la gelateria più popolare di L’Avana. Prima di partire per Cuba ci siamo visti Fresa y Chocolate, il bel film di Tomás Guitiérrez Alea, nel quale i due protagonisti, in una celebre scena, mangiano il gelato seduti nel patio della gelateria. Per arrivarci penetriamo nel cuore di L’Avana percorrendo il Centro: davanti a noi si aprono scenari di guerra, case sventrate e strade divelte, ma anche colori e musica di tamburi dalle finestre. Le strade sono piene di gente. L’Avana va scoperta a passo lento, ogni angolo sembra parlarti e obbligarti a riflettere. Non smettiamo di stupirci per le automobili “d’epoca” che sfrecciano per le vie polverose, comete tossiche che si si lasciano alle spalle una scia di tuoni e nuvole nere. I polmoni tremano al rombo dei motori. Copelia è un posto magnifico e incredibilmente accogliente. La fila è lunghissima, ci sorprendiamo quando ci accorgiamo di essere gli unici stranieri e ce ne rallegriamo. Il gelato costa all’incirca 20 centesimi di euro al piatto. Un piatto di gelato è composto da quattro palle di gelato. Non c’è cubano che ne prenda uno soltanto, minimo due a testa. I tavoli sono coperti di piatti e contenitori di plastica. Noi facciamo lo stesso: ne prendiamo rispettivamente tre e due. Non riusciamo a capire l’utilità dei contenitori di plastica ma poi osserviamo e comprendiamo. I cubani si portano da casa i contenitori, poi ordinano cinque o sei piatti a persona, che moltiplicato per quattro palle di gelato, fa tra le 20/25 palle, si mangiano due o tre patti e i restanti li rovesciano nei contenitori, se li portano a casa e li conservano per i giorni successivi. Insomma come fosse gelato d’asporto. Da Copelia il gelato è “statale” e molto economico. Come ci spiegherà Eloy la sera l’80% dei gelati in circolazione sono vendibili soltanto in CUC e sono quindi molto più cari di quello di Copelia. Il restante 20% invece è venduto in peso cubano (moneda nacional). E di quel 20% Coppelia è di gran lunga il maggior azionista.

Gelato sociale. Discutiamo di giustizia sociale, fanno bene a inculare i turisti con la storia dei CUC pensiamo, chi può permettersi di pagare il gelato di più dovrebbe pagarlo di più. Le belle parole rimangono belle parole, noi la fila l’abbiamo fatta coi cubani e il gelato lo paghiamo in pesos come loro. Solo dopo ci siamo accorti che c’era una corsia preferenziale per gli stranieri, meglio così, se vuoi mangiare il gelato subito, non fai la fila e lo paghi come in Europa. Noi non ci sentiamo turisti, non vogliamo esserlo, nel bene e nel male.

Gelato sociale. Discutiamo di giustizia sociale, fanno bene a inculare i turisti con la storia dei CUC pensiamo, chi può permettersi di pagare il gelato di più dovrebbe pagarlo di più. Le belle parole rimangono belle parole, noi la fila l’abbiamo fatta coi cubani e il gelato lo paghiamo in pesos come loro. Solo dopo ci siamo accorti che c’era una corsia preferenziale per gli stranieri, meglio così, se vuoi mangiare il gelato subito, non fai la fila e lo paghi come in Europa. Noi non ci sentiamo turisti, non vogliamo esserlo, nel bene e nel male.

Tramonto. Sta per tramontare il sole, siamo nel quartiere del Vedado, non lontani dal Malecon, il lungomare di otto chilometri che abbraccia e protegge l’Avana. Lo raggiungiamo. Fra noi e il mare soltanto rocce, la spiaggia non c’è. Sono le sette e mezza, il tramonto è immenso. Ci convinciamo che lo sia davvero. Le tinte arancioni, blu e gialle sembrano non volerne sapere di lasciare il campo al nero della notte. Ma poi accade l’inevitabile e l’oscurità ha la meglio. Dall’altro lato della strada si apre Plaza Tribuna Anti-Imperialista che sfida con la sua toponomastica il palazzo di vetro della Unites States Section, la non-ambasciata degli Stati Uniti in terra cubana, che però, in pratica, ricopre le medesime funzioni di un’ambasciata. Anche a Washington c’è una roba del genere cubana. È presidiata tutta intorno dai militari, disposti a pochi metri di distanza l’uno dall’altro lungo il perimetro. Voglio vederla da vicino la Us Section e allora senza esitazioni mi butto in mezzo alla strada sfidando il grande stradone a quattro corsie che separa il mare dal palazzo di vetro. I militari cominciano a fischiare con insistenza e mi intimano con ampi gesti di tornare indietro. Mi fermo in mezzo alla strada, tentenno e poi rapidamente ritorno sul lato del mare ancora senza capire. Pensavo di poter attraversare quella strada e camminare sul marciapiede opposto ma non è così. Riprendiamo la passeggiata sul Malecon con un po’ di spavento. Ci chiediamo se abbiamo rischiato la vita. E ci rispondiamo che con ogni probabilità non è successo. Dopo una cinquantina di metri mi siedo sul muretto che dà sul mare nero, ormai fusosi col cielo. Ma il fischietto attraversa inesorabile la strada e ci invita a continuare a camminare e non fermarci.

Rum per ragazze. Torniamo a casa stravolti. Ci accoglie Eloy con un bicchiere di rum. «È un nuovo tipo – dice – un rum dolce, un rum per le ragazze, meno forte». Ci racconta che in Spagna hanno iniziato ad importarlo, che hanno comprato l’intera produzione della ex fabbrica Bacardi che ora si chiama Santiago. Ci racconta che Bacardi era cubano e la fabbrica pure, ma dopo il ’59 si è “trasferito” negli Stati Uniti e il marchio in seguito è stato comprato da statunitensi. Ma la vera fabbrica Bacardi, assicura Eloy, è rimasta a L’Avana.

Sistema politico VS sistema economico. Eloy ha diversi lavori, tra cui uno in questa fabbrica e un altro come installatore di para fulmini. Si è occupato anche di turismo. Deve arrangiarsi e saper fare un po’ tutto, non per sopravvivere, sottolinea, questo è già garantito a chiunque dallo Stato, ma per vivere meglio. Il sistema politico funziona, dice, è quello economico che non va. Con Raul sono cambiate delle cose, Fidel si è incaponito sul politico tralasciando l’economico. Ma di politica non si campa senza un buon sistema economico, ripete. Chiacchieriamo a lungo tra un cicchetto di rum “da ragazze” e un sorriso di Olguita, sua figlia. Ha quattro anni e mi racconta dei suoi amiguitos de la escuela e di come sa fare bene il verso del gatto. Non finisce di dirmelo e già miagola un sorriso furbo.

Acqua. Oggi l’acqua per lavarsi non c’è. Eloy dice che ha piovuto troppo e la gente non è andata a lavorare e per questo non è stata garantita l’acqua. Ma ora, continua, le cose vanno molto meglio, negli anni novanta durante il Periodo Especial l’elettricità era razionata: quattro ore di elettricità e quattro ore no.