La pretesa di rilevare le emozioni provate da un individuo in un determinato momento è ormai divenuta una vera e propria ossessione che si tenta di soddisfare attraverso la tecnologia. Di ciò si occupa l’articolo di John McQuaid, Your Boss Wants to Spy on Your Inner Feelings, “Scientific American” (01/12/21), ripreso con il titolo Spiare le emozioni da “le Scienze” (27/01/22). L’autore racconta di come l’intenzione, tramite telecamere ed elaborazioni affidate ad algoritmi, di carpire informazioni dalla mimica facciale circa le emozioni provate dagli individui trovi applicazione oltre che nell’ambito [...]]]>

La pretesa di rilevare le emozioni provate da un individuo in un determinato momento è ormai divenuta una vera e propria ossessione che si tenta di soddisfare attraverso la tecnologia. Di ciò si occupa l’articolo di John McQuaid, Your Boss Wants to Spy on Your Inner Feelings, “Scientific American” (01/12/21), ripreso con il titolo Spiare le emozioni da “le Scienze” (27/01/22). L’autore racconta di come l’intenzione, tramite telecamere ed elaborazioni affidate ad algoritmi, di carpire informazioni dalla mimica facciale circa le emozioni provate dagli individui trovi applicazione oltre che nell’ambito [...]]]>

La pretesa di rilevare le emozioni provate da un individuo in un determinato momento è ormai divenuta una vera e propria ossessione che si tenta di soddisfare attraverso la tecnologia. Di ciò si occupa l’articolo di John McQuaid, Your Boss Wants to Spy on Your Inner Feelings, “Scientific American” (01/12/21), ripreso con il titolo Spiare le emozioni da “le Scienze” (27/01/22). L’autore racconta di come l’intenzione, tramite telecamere ed elaborazioni affidate ad algoritmi, di carpire informazioni dalla mimica facciale circa le emozioni provate dagli individui trovi applicazione oltre che nell’ambito delle ricerche di mercato e della sicurezza, anche nelle valutazioni dei candidati in cerca di occupazione e nel rilevare la soglia di attenzione sui posti di lavoro e nelle scuole.

La pretesa di rilevare le emozioni provate da un individuo in un determinato momento è ormai divenuta una vera e propria ossessione che si tenta di soddisfare attraverso la tecnologia. Di ciò si occupa l’articolo di John McQuaid, Your Boss Wants to Spy on Your Inner Feelings, “Scientific American” (01/12/21), ripreso con il titolo Spiare le emozioni da “le Scienze” (27/01/22). L’autore racconta di come l’intenzione, tramite telecamere ed elaborazioni affidate ad algoritmi, di carpire informazioni dalla mimica facciale circa le emozioni provate dagli individui trovi applicazione oltre che nell’ambito delle ricerche di mercato e della sicurezza, anche nelle valutazioni dei candidati in cerca di occupazione e nel rilevare la soglia di attenzione sui posti di lavoro e nelle scuole.

Non si tratta più di “limitarsi” al riconoscimento facciale – assegnare un’identità a un volto – ma di desumere dalla mimica facciale lo stato emotivo degli individui. Sono ormai numerose le applicazioni disponibili sul mercato che, avvalendosi di IA, offrono i propri servizi alle imprese in termini di analisi dell’emotività dei candidati o dei lavoratori già inseriti in azienda magari in attesa di riconferma.

Dell’interesse delle corporation e dei settori della sicurezza per il riconoscimento tramite tecnologie delle emozioni a partire dalla mica facciale si occupa anche Kate Crawford, Né intelligente né artificiale. Il lato oscuro dell’IA (il Mulino, 2021) [su Carmilla]:

Per l’esercito, le imprese, i servizi segreti e le forze di polizia di tutto il mondo, l’idea del riconoscimento automatico delle emozioni è tanto avvincente quanto redditizia. Promette di distinguere in modo affidabile l’ amico del nemico, le bugie dalla verità e di utilizzare gli strumenti della scienza per scrutare nei mondi interiori (Crawford, p. 175).

I sistemi per il riconoscimento automatico delle emozioni, sostiene la studiosa, derivano dall’intrecciarsi di tecnologie IA, ambienti militari e scienze comportamentali.

Essi condividono idee e assunzioni: come per esempio che esista un piccolo numero di categorie emotive distinte e universali, che involontariamente facciano traspirare queste emozioni sui nostri volti e che esse possano essere rilevate dalle macchine. Questi atti di fede sono talmente accettati in determianti settori che può sembrare persino strano notarli, per non parlare di metterli in discussione. Sono idee talmente radicate da costituire il “punto di vista comune”. Ma se consideriamo come le emozioni sono state tassonimizzate – ben ordinate ed etichettate – ci accorgiamo che gli interrogativi sono in agguato ad ogni angolo (Crawford, p. 175).

Una figura di spicco in tale panorama è sicuramente quella dello psicologo statunitense Paul Ekman, elaboratore del celebre, quanto controverso, modello denominato “Facial Action Coding System” [su Carmilla].

Nel suo articolo McQuaid racconta di come in Corea del Sud sia ormai talmente diffuso il ricorso a tali strumenti che numerose agenzie di assistenza allo sviluppo carrieristico invitano i propri clienti ad esercitarsi a sostenere colloqui direttamente con sistemi IA anziché con altri esseri umani.

Se nel distopico Blade Runner (1982) di Ridley Scott, nei colloqui a cui venivano sottoposti, erano i replicanti a dover fingersi umani, ambendo comunque a divenirlo, ora sono gli umani stessi a dover convincere gli algoritmi circa la loro affidabilità comportamentale lavorativa, in sostanza a fingersi/farsi macchine produttive.

I sistemi di intelligenza artificiale usano vari tipi di dati per estrarre informazioni utili su emozioni e comportamenti. Oltre alle espressioni del volto, all’intonazione della voce, al linguaggio corporeo e all’andatura, possono analizzare contenuti scritti e orali alla ricerca di sentimenti e atteggiamenti mentali. Alcuni programmi usano i dati raccolti per sondare non le emozioni, bensì altre informazioni correlate, per esempio quale sia la personalità di un individuo, oppure se stia prestando attenzione o se rappresenti una potenziale minaccia (McQuaid, p. 44)

Non potendo intuire direttamente emozioni, personalità e intenzioni degli individui, gli algoritmi di intelligenza artificiale emotiva «sono addestrati, tramite una sorta di crowdsourcing computazionale, a imitare i giudizi espressi dagli esseri umani a proposito di altri esseri umani» (McQuaid, p. 45). Non è pertanto difficile immaginare come gli algoritmi possano finire per “apprendere” i pregiudizi più diffusi delle persone, dunque a rafforzarli.

Alcune ricerche condotte dal MIT Media Lab hanno dimostrato come i sistemi di riconoscimento facciale in uso siano più precisi se applicati a individui maschi bianchi (stanard a cui ci si deve adeguare), altre analisi hanno mostrato come diversi di questi sistemi tendano ad attribuire maggiori espressioni negative agli individui di colore. Del resto l’idea che esista uno standard valido per tutti gli esseri umani si rivela fallace oltre che una condanna in partenza nei confronti di chiunque non si uniformi ai dati del campione raccolto.

La stessa idea che pretende di identificare un corrispettivo tra espressione esteriore ed emozione interiore risulta assai scivolosa, così come discutibile è la convinzione che le espressioni del volto siano davvero universali. Un’espressione magari sorridente può in realtà voler coprire il dolore o trasmettere empatia nei confronti di sentimenti altrui; le variabili sono tante ed i sistemi tendono di per sé a voler semplificare le cose per sentenziare risposte “certe”. «I sistemi di intelligenza artificiale cercano di estrarre le esperienze mutevoli, private e divergenti del nostro io corporeo, ma il risultato è uno schizzo fumettistico che non riesce a catturare le sfumature dell’esperienza emotiva del mondo» (Crawford, p. 199).

La stessa idea che pretende di identificare un corrispettivo tra espressione esteriore ed emozione interiore risulta assai scivolosa, così come discutibile è la convinzione che le espressioni del volto siano davvero universali. Un’espressione magari sorridente può in realtà voler coprire il dolore o trasmettere empatia nei confronti di sentimenti altrui; le variabili sono tante ed i sistemi tendono di per sé a voler semplificare le cose per sentenziare risposte “certe”. «I sistemi di intelligenza artificiale cercano di estrarre le esperienze mutevoli, private e divergenti del nostro io corporeo, ma il risultato è uno schizzo fumettistico che non riesce a catturare le sfumature dell’esperienza emotiva del mondo» (Crawford, p. 199).

Per quanto riguarda il convincimento che gli stati interiori possono essere inferiti puntualmente da segni esterni, questo deriva, almeno in parte, dalla storia della fisiognomica che intendeva trarre indicazioni sul carattere di un individuo a partire dallo studio dei suoi tratti del viso. In Occidente la fisiognomica raggiunse il suo culmine tra il Settecento e l’Ottocento, quando venne collocata tra le cosiddette scienze anatomiche.

Tornando alla contemporaneità, l’ossessione di mappare e monetizzare le espressioni del volto, la personalità e i comportamenti degli individui contribuisce ad espandere gli ambiti della vita sottoposti alla sorveglianza. L’intelligenza artificiale emotiva conquista persino gli spazi domestici e gli abitacoli delle automobili, luoghi in cui si possono raccogliere numerosi dati emotivi e comportamentali.

Non è a questo punto sufficiente domandarsi a chi appartengano i dati del volto e del corpo degli individui; occorre chiedersi anche quanto, e in cambio di cosa, si sia disposti a cederli nella consapevolezza che non si è affatto in grado di delimitarne le finalità.

]]> Nel 2016 viene commercializzato Pokemon Go, un videogioco di tipo free-to-play funzionante con i principali sistemi operativi mobili, basato su realtà aumentata geolocalizzata tramite GPS, che prevede la cattura di personaggi virtuali all’interno dell’ambiente reale. La piattaforma dissemina nell’ambiente quotidiano le prede a cui i giocatori devono dare la caccia recandosi sul posto armati del proprio smartphone. Attraverso il ricorso a meccanismi di gratificazione Pokemon Go non manca di indirizzare i cacciatori verso quelle attività commerciali che pagano i produttori del gioco affinché vengano inserite all’interno dell’itinerario imposto ai giocatori [...]]]>

Nel 2016 viene commercializzato Pokemon Go, un videogioco di tipo free-to-play funzionante con i principali sistemi operativi mobili, basato su realtà aumentata geolocalizzata tramite GPS, che prevede la cattura di personaggi virtuali all’interno dell’ambiente reale. La piattaforma dissemina nell’ambiente quotidiano le prede a cui i giocatori devono dare la caccia recandosi sul posto armati del proprio smartphone. Attraverso il ricorso a meccanismi di gratificazione Pokemon Go non manca di indirizzare i cacciatori verso quelle attività commerciali che pagano i produttori del gioco affinché vengano inserite all’interno dell’itinerario imposto ai giocatori [...]]]>

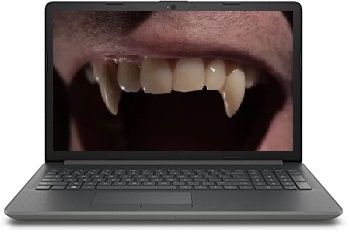

Nel 2016 viene commercializzato Pokemon Go, un videogioco di tipo free-to-play funzionante con i principali sistemi operativi mobili, basato su realtà aumentata geolocalizzata tramite GPS, che prevede la cattura di personaggi virtuali all’interno dell’ambiente reale. La piattaforma dissemina nell’ambiente quotidiano le prede a cui i giocatori devono dare la caccia recandosi sul posto armati del proprio smartphone. Attraverso il ricorso a meccanismi di gratificazione Pokemon Go non manca di indirizzare i cacciatori verso quelle attività commerciali che pagano i produttori del gioco affinché vengano inserite all’interno dell’itinerario imposto ai giocatori ottenendo in cambio un afflusso di potenziali clienti.

Nel 2016 viene commercializzato Pokemon Go, un videogioco di tipo free-to-play funzionante con i principali sistemi operativi mobili, basato su realtà aumentata geolocalizzata tramite GPS, che prevede la cattura di personaggi virtuali all’interno dell’ambiente reale. La piattaforma dissemina nell’ambiente quotidiano le prede a cui i giocatori devono dare la caccia recandosi sul posto armati del proprio smartphone. Attraverso il ricorso a meccanismi di gratificazione Pokemon Go non manca di indirizzare i cacciatori verso quelle attività commerciali che pagano i produttori del gioco affinché vengano inserite all’interno dell’itinerario imposto ai giocatori ottenendo in cambio un afflusso di potenziali clienti.

Ricorrendo a meccanismi propri del mondo digitale, a dinamiche di confronto sociale e a sistemi di gratificazione, esattamente come in Pokemon Go, da tempo equipe di esperti del trattamento dati sono al lavoro per orientare il comportamento degli esseri umani in direzione dell’ottenimento di maggiori livelli di profitto aziendale. Attraverso l’esempio di Pokemon Go è possibile percepire con immediatezza una delle caratteristiche di quello che Shoshana Zuboff – Il capitalismo della sorveglianza. Il Futuro dell’umanità nell’era dei nuovi poteri (Luiss University Press, 2019) – definisce “surveillance capitalism”: la capacità dei detentori dei dati di prevedere e indirizzare i comportamenti umani.

Secondo la studiosa, nel contesto contemporaneo, le esperienze umane sono divenute “materia prima gratuita” trasformabile in “dati comportamentali” vendibili come “prodotti di previsione” all’interno dei “mercati comportamentali a termine” in cui operano imprese commerciali desiderose di conoscere il comportamento futuro degli individui.

Il capitalismo della sorveglianza, sostiene Zuboff, nasce in concomitanza con l’avvio del nuovo millennio, quando alcuni settori del sistema economico operano scelte che si rivelano una accelerazione sulla via della trasformazione degli individui in merce: l’esperienza umana privata viene tradotta in dati comportamentali che, una volta elaborati, permettono una sempre più sofisticata previsione comportamentale. I dati elaborati possono essere venduti alle aziende che così posso dispiegare le loro strategie di produzione e vendita in base a ciò che l’individuo intende fare nel breve e lungo termine, agendo attivamente sulle sue intenzioni e sui suoi comportamenti.

Secondo la studiosa, Google rappresenta per il capitalismo della sorveglianza ciò che imprese come Ford e General Motors hanno rappresentato per il capitalismo industriale e mentre il lascito di quest’ultimo è stato il disastro ambientale, il modello introdotto dal colosso del web, sostiene drasticamente Zuboff, potrebbe compromettere le tradizionali modalità di pensiero e di comportamento degli esseri umani minando la loro autonomia e dignità.

Con l’avvio del nuovo millennio gli strateghi di Google non si accontentano più di utilizzare i dati ricavati dall’uso del motore di ricerca per migliorare il prodotto in termini di efficienza ma, associando un’incredibile capacità di immagazzinamento ad altissimi livelli di elaborazione dei dati, decidono di utilizzare questi ultimi per offrire agli inserzionisti il pubblico a cui mirano. Successivamente, lavorando sull’offerta di spazi di pubblicità mirata, gli analisti del colosso del web si rendono conto che, grazie all’enorme quantità di dati raccolti, diviene possibile stilare previsioni precise sull’utente.

L’analisi dell’uso del motore di ricerca e le modalità con cui vengono dispensati like sui social, sono soltanto alcuni degli ambiti di applicazione di un metodo che ha consentito di avviare quella che l’autrice descrive come “l’estrazione del surplus comportamentale”. I colossi del web, grazie anche al crescente ricorso ai dispositivi portatili smart, si sono trovati nella possibilità di: localizzare l’utente in qualsiasi momento; monitorare le sue abitudini di spostamento; verificare l’orario e la durata della permanenza in un luogo; desumere gli stati d’animo attivati durante le digitazioni; monitorare le sue preferenze e necessità più impellenti ecc.

È così che i dati personali diventano quel valore aggiunto che Zuboff definisce “surplus comportamentale”, uno degli assi portanti del modello economico di Facebook. Insomma, quello che la studiosa definisce capitalismo della sorveglianza trova il suo motore di crescita nei mezzi di analisi e modificazione dei comportamenti e nella trasformazione dei consumatori in lavoratori senza che questi ne siano (o ne vogliano essere) consapevoli e, soprattutto, senza che possano davvero sottrarsi a ciò, dipendenti come sono divenuti dal mondo digitale così come esso è strutturato.

Alla base di questo “surveillance capitalism” – che, al momento, si è affiancato al capitalismo tradizionale senza sostituirvisi – c’è la trasformazione dell’esperienza umana in una materia prima gratuita per le imprese commerciali. Ciò, sostiene Zuboff, comporta un sistema economico parassita che subordina la produzione di merci e servizi alla trasformazione comportamentale degli esseri umani e un livello di concentrazione di ricchezza, sapere e potere mai visto prima nella storia dell’umanità.

Questo specifico tipo di capitalismo, agente direttamente sui desideri e sui comportamenti, continua la studiosa, rende obsoleta qualsiasi distinzione tra mercato e società, tra mercato e persona. Non si tratta più di affermare che “se è gratuito, tu sei il prodotto” ma, secondo Zuboff, occorre piuttosto prendere atto che è il nostro “comportamento futuro” a essere divenuto il “prodotto” acquisito dalle aziende e immesso sui nuovi mercati.

Non si tratta di un totalitarismo orwelliano, quanto piuttosto di un tipo di dominio che Zuboff indica come “potere strumentale”; è l’ambiente tecnologico nel suo insieme a essere preso in ostaggio dall’economia per influenzare il comportamento umano in un’epoca digitale in cui l’ansia di partecipazione sociale ha generato una propensione alla concessione dei dati personali senza intravedere gli aspetti negtivi che ciò comporta. La rete relazionale digitale si presta alla modificazione comportamentale; dai dati che si ricavano dall’elaborazione di quanto viene immaginato e desiderato, risulta possibile per le aziende agire su beni predittivi.

Non si tratta di un totalitarismo orwelliano, quanto piuttosto di un tipo di dominio che Zuboff indica come “potere strumentale”; è l’ambiente tecnologico nel suo insieme a essere preso in ostaggio dall’economia per influenzare il comportamento umano in un’epoca digitale in cui l’ansia di partecipazione sociale ha generato una propensione alla concessione dei dati personali senza intravedere gli aspetti negtivi che ciò comporta. La rete relazionale digitale si presta alla modificazione comportamentale; dai dati che si ricavano dall’elaborazione di quanto viene immaginato e desiderato, risulta possibile per le aziende agire su beni predittivi.

Il capitalismo della sorveglianza entra nel reale attraverso le applicazioni e le piattaforme che si utilizzano quotidianamente e lo fa sfruttando: i tempi ristretti imposti agli individui dalla “società della prestazione”; la propensione a ricorrere a comodi sistemi intuitivi e pronti all’uso percepiti come neutri; la parcellizzazione dell’apprendimento; l’accesso selettivo alle informazioni utili a immediate esigenze di relazione; il desiderio di aderire a una visione certa di futuro pianificata a tavolino dagli elaboratori aziendali a partire dalle informazioni sul surplus comportamentale degli individui.

Le analisi della personalità con fini commerciali si basano sul surplus comportamentale – i cosiddetti metadata, o mid-level metrics – perfezionati e testati da ricercatori, e pensati per contrastare chiunque ritenga di poter controllare la “quantità” di informazioni personali che rivela nei social media. […] Non è la sostanza che viene esaminata, ma la forma. […] Non conta cosa c’è nelle nostre frasi, ma la loro lunghezza e complessità; non che cosa elenchiamo, ma il fatto che facciamo un elenco; non la foto che postiamo, ma il filtro o la saturazione che abbiamo scelto; non cosa riveliamo, ma il modo i cui lo condividiamo o meno; non dove abbiamo deciso di incontrarci con gli amici, ma come lo faremo […] I punti esclamativi e gli avverbi che usiamo rivelano molto di noi, in modo potenzialmente dannoso. […] L’imperativo della previsione scatena i propri segugi per dare la caccia al comportamento nei recessi più profondi.1

La mole di dati raccolti e il livello di elaborazione a cui sono sottoposti appaiono del tutto spropositati rispetto alla mera vendita di spazi pubblicitari tradizionali per quanto mirati; si è di fronte al più sofisticato strumento di monitoraggio e predizione comportamentale mai visto all’opera nella storia e tali pratiche di controllo e manipolazione sociale non sono in possesso di un un “tradizionale” stato di polizia, ma di aziende private, le vere nuove superpotenze2. Mentre ci si preoccupava delle derive totalitarie intraprese dagli stati, il golpe sembrerebbe averlo compiuto l’economia, agendo non solo indisturbata ma anche col supporto di un certo entusiasmo popolare; dopotutto queste accattivanti piattaforme pianificate da giovani creativi sembrano offrire gratuitamente ciò che tutti vogliono, compresa una sensazione di partecipazione, di relazione sociale, di identità, di protagonismo.

Quello analizzato da Zuboff è un universo in cui la digitalizzazione dell’esperienza umana a scopo di profitto prospera grazie a una tendenziale propensione alla “servitù volontaria” scambiata volentieri con un buon motore di ricerca e qualche piattaforma social attraverso cui supplire a una sempre più marcata carenza di rapporti sociali fuori dagli schermi.

Nel volume sono riportate e analizzate numerose dichiarazioni (auto)celebrative espresse tanto dai vertici delle aziende che detengono il monopolio di questo mercato di dati, quanto da chi si occupa della trasformazione di questi ultimi in “marcatori predittivi” del comportamento degli individui. Tali dichiarazioni danno il senso di come i padroni del web abbiano potuto agire indisturbati senza dover rendere minimamente conto alle leggi della democrazia, del tutto disinteressati anche solo a a garantire un minimo di trasparenza o di preoccuparsi della partecipazione e della reciprocità informativa. Da parte sua la politica ha dimostro di non aver saputo/voluto agire prontamente per riconfigurate in un tale contesto questioni come il diritto alla privacy e la segretezza delle comunicazioni.

Il capitalismo della sorveglianza risulta un testo prezioso in quanto offre una meticolosa mappatura di una parte dell’esistente ancora poco conosciuta e studiata. L’autrice non pare però propensa a “far saltare il banco”; non è il sistema economico capitalista a essere da lei messo in discussione. Anzi, l’invito della studiosa alla resistenza nei confronti del “surveillance capitalism” pare votato alla difesa e alla preservazione dell’economia di mercato, considerata essa stessa una vittima di tale deriva.

Come dimostrato dalla recente pandemia, i peggiori scenari distopici possono uscire dalle pagine e degli schermi della fiction invadendo la quotidianità. Quanto tratteggiato dalla studiosa ha tutta l’aria di essere un golpe attuato con le app al posto dei carri armati; quanto ciò comprometta l’economia di mercato, o ne sia semplicemente figlio, interessa relativamente a chi continua a ritenere che sia il sistema intero a essere marcio, sin dalle radici.

Nemico (e) immaginario – serie compelta

S. Zuboff, Il capitalismo della sorveglianza. Il Futuro dell’umanità nell’era dei nuovi poteri, Luiss University Press, Roma 2019, pp. 290-291. ↩

Sul concetto di “superpotenza digitale” si veda A. Giannuli, A. Curioni, Cyber war. La guerra prossima ventura (Mimesis 2019) e G. Toni, Guerrevisioni. Cyber war: prossimamente su/da questi schermi, “Carmilla”. ↩