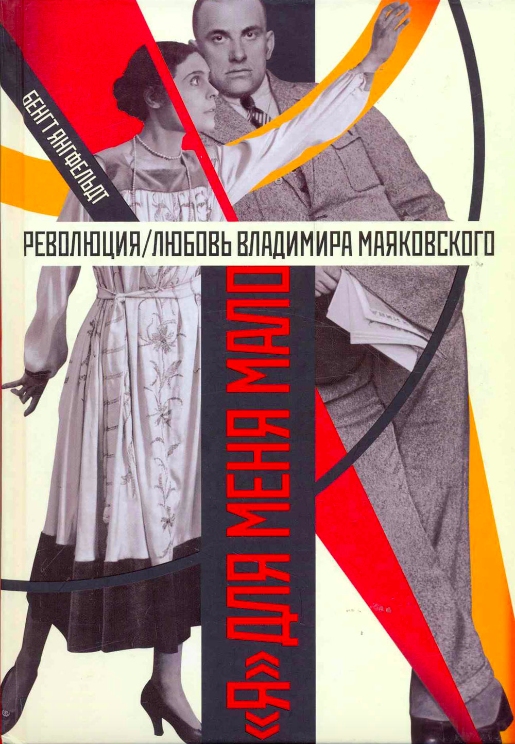

Quando Vladimir Vladimirovič Majakovskij si tolse la vita, Josif Mandel’štam era in Armenia, la sua «terra promessa». Fu in quel momento che quest’ultimo venne a conoscenza della scomparsa del poeta simbolo della Rivoluzione d’Ottobre. Per Mandel’štam fu la conferma di ciò che aveva sempre sentito dentro di sé: quel mondo in cui ancora in molti credevano ciecamente era definitivamente mutato. La «speranza», come in tutte le rivoluzioni che si rispettano, tramonta in un lasso di tempo quasi immediato e si trasforma in un incubo di uccisioni e terrore. Il messaggio rivolto da Majakovskij ai posteri con il suo [...]]]>

Quando Vladimir Vladimirovič Majakovskij si tolse la vita, Josif Mandel’štam era in Armenia, la sua «terra promessa». Fu in quel momento che quest’ultimo venne a conoscenza della scomparsa del poeta simbolo della Rivoluzione d’Ottobre. Per Mandel’štam fu la conferma di ciò che aveva sempre sentito dentro di sé: quel mondo in cui ancora in molti credevano ciecamente era definitivamente mutato. La «speranza», come in tutte le rivoluzioni che si rispettano, tramonta in un lasso di tempo quasi immediato e si trasforma in un incubo di uccisioni e terrore. Il messaggio rivolto da Majakovskij ai posteri con il suo [...]]]>

Quando Vladimir Vladimirovič Majakovskij si tolse la vita, Josif Mandel’štam era in Armenia, la sua «terra promessa». Fu in quel momento che quest’ultimo venne a conoscenza della scomparsa del poeta simbolo della Rivoluzione d’Ottobre. Per Mandel’štam fu la conferma di ciò che aveva sempre sentito dentro di sé: quel mondo in cui ancora in molti credevano ciecamente era definitivamente mutato. La «speranza», come in tutte le rivoluzioni che si rispettano, tramonta in un lasso di tempo quasi immediato e si trasforma in un incubo di uccisioni e terrore. Il messaggio rivolto da Majakovskij ai posteri con il suo gesto suicidario non era né di resa né di sconfitta, ma annunciava l’impossibilità di accettare che la poesia venisse relegata in uno spazio che non poteva essere abitato secondo le aspirazioni e la prassi di un vero poeta: impossibile continuare a vivere in questo «tradimento».

Quando Vladimir Vladimirovič Majakovskij si tolse la vita, Josif Mandel’štam era in Armenia, la sua «terra promessa». Fu in quel momento che quest’ultimo venne a conoscenza della scomparsa del poeta simbolo della Rivoluzione d’Ottobre. Per Mandel’štam fu la conferma di ciò che aveva sempre sentito dentro di sé: quel mondo in cui ancora in molti credevano ciecamente era definitivamente mutato. La «speranza», come in tutte le rivoluzioni che si rispettano, tramonta in un lasso di tempo quasi immediato e si trasforma in un incubo di uccisioni e terrore. Il messaggio rivolto da Majakovskij ai posteri con il suo gesto suicidario non era né di resa né di sconfitta, ma annunciava l’impossibilità di accettare che la poesia venisse relegata in uno spazio che non poteva essere abitato secondo le aspirazioni e la prassi di un vero poeta: impossibile continuare a vivere in questo «tradimento».

Quasi parallelamente lo stesso Mandel’štam vagava come già morto, in quel luogo bianco, senza strade, senza cieli, senza quotidiano, rappresentato dai versi delle sue incredibili poesie. Majakovskij era stato invece un militante coerente alla sua scelta rivoluzionaria, che non amava «pettegolezzi», sensi di colpa e quella ricerca ossessiva di responsabili verso cui lanciare anatemi per scagionare, forse, se stessi. Così chiosò nel suo testamento di morte: «come si dice, l’incidente è chiuso. La barca dell’amore si è spezzata contro il quotidiano. La vita e io siamo pari. Inutile elencare offese, dolori, torti reciproci». I due poeti ebbero una vita completamente diversa nel vissuto, ma ambedue furono traditi, in modalità differenti, dai valori della rivoluzione. La dimostrazione è nella prassi delle loro esistenze dove si riscontrano, tuttavia, la stessa ferrea coerenza e lo stesso intangibile amore per la poesia.

Si può accettare il tradimento di un’utopia, divenuta realtà seppur in un lasso di tempo breve, di un mondo più giusto e solidale? La realtà e Majakovskij avevano raggiunto le stesse aspettative, realizzato le medesime battaglie, ma l’incantesimo si era spezzato. Il gesto eclatante, simbolico, perfettamente in simbiosi con la vita, era il colpo di rivoltella che, diretto al cuore, glielo avrebbe schiantato. Era il 14 aprile del 1930. Nessuna importanza si ritrova nell’idea e nella ricerca che il suicidio potesse essere stato una messinscena ordita da sinistri agenti di Stalin se non per pura cronaca, come sarebbe capitato negli anni a seguire ad altri personaggi uccisi per mandato di questo mostruoso uomo che incarnava il senso del più bieco potere. Dal canto suo Mandel’štam scrisse un poemetto dal titolo Il montanaro del Cremlino, dichiarando così apertamente di essere disponibile al «suicidio», quello per mano degli sgherri di Stalin: atto puntualmente perpetrato da anonimi aguzzini e laidi carcerieri durante il trasferimento da un campo di transito vicino a Vladivostok, sulla strada verso il gulag di Kolyma, dopo essere stato imprigionato per attività controrivoluzionaria, a temperature disumane. Il poeta morì probabilmente di assideramento, malato, e gettato in una fossa comune il 27 dicembre del 1938 insieme ad altri malcapitati, senza la possibilità che il suo corpo fosse mai più ritrovato. Pochi giorni prima aveva scritto una missiva, un ultimo testamento sulle condizioni che lo stalinismo riservava a poeti come lui: «Sono ridotto allo stremo – quasi irriconoscibile».

Le morti di Majakovskij e di Mandel’štam rappresentano la certezza che la poesia e il potere non possono avere ontologicamente alcuna simmetricità, né un lontanissimo punto di incontro, neppure la possibilità di sfiorarsi. Le vite dei poeti, diverse e agite in modalità lontane nel sentire e nei gesti, hanno in realtà un comune destino, la stessa ellissi di negazione, di asimmetricità, e l’emersione di un’idea del potere che deraglia dall’umano, lo tradisce, lo soffoca. Gli amici Šklovskij, Rodcenko, Pasternak, Tatlin non si aspettavano il gesto di Majakovskij; lui, così virile nella lotta di militante comunista, se ne andava senza far apparire niente a nessuno: disagio, depressione, angoscia, nulla di nulla. Proprio questa condizione di normalità invece prova la veridicità del gesto, la sua «consapevole» testimonianza, la coerenza di non voler e dover tradire la poesia per gettarla alla mercé di filistei meschini e personaggi «iscariotici» partoriti da quella rivoluzione che aveva realizzato, come accadde durante le settimane della Comune francese, le speranze di eguaglianza di una storia emblematica per tutta l’Umanità. Le sue invettive contro il «tradimento» si leggevano fra le righe delle opere ultime, come La cimice (1928) e Il bagno (1929), quest’ultima scritta un anno prima della sua tragica scomparsa.

Fu Pasternak che comprese più di tutti il simbolico epilogo dell’amico, a cui diresse un meraviglioso poema che ne esaltava il poeta e l’uomo: «Il tuo sparo fu simile a un Etna in un pianoro di codardi!» È condivisibile l’idea che Majakovskij non avesse alcuna familiarità con la politica, non ne conosceva i meccanismi autoritari, le ambiguità, né avrebbe mai potuto accettare di essere complice di assurde dinamiche del potere. Per Majakovskij la poesia e la rivoluzione andavano di pari passo: erano due scintille, due fuochi. Al contrario, nella solitudine e nella stasi, Mandel’štam aveva avvertito subito la deriva della rivoluzione, la sua ritualità, il partito come spazio metafisico, il disimpegno dall’umano: aveva percepito che sarebbe arrivato il momento dell’inevitabile erosione dei valori rivoluzionari, soffocanti, estenuanti, ingiusti, disumani, avvinghiati alla burocrazia per esaltare, infine, una forma di un autoritarismo senza appello. Per Majakovskij, scomparso così prematuramente, il popolo nutriva un amore smisurato come smisurato è il tono della sua poesia, deflagrante, meravigliosa, dirompente, tanto da rappresentare per lo stesso Pasternak una sorta di devozione/ossessione senza precedenti. La prova risiede nelle citazioni copiose di quest’ultimo, ad esempio nel libro Il salvacondotto, che si chiude con la morte del poeta: «Quando tornai là, di sera, era già nella bara… gli altri lottavano, sacrificavano la vita e creavano oppure sopportavano sconcertati, ma erano pur tuttavia gli indigeni di un’epoca passata e, nonostante le differenze, erano conterranei da essa imparentati. Solo a lui la novità del tempo scorreva climaticamente nel sangue». Fu Pasternak per primo, infatti, a smascherare il «tradimento» subito da Majakovskij.

Immaginare il poeta come il «rappresentante culturale» e l’intellettuale organico di quel Paese, subito dopo il sogno spezzato della rivoluzione, può ritenersi addirittura un’infamia. I vertici del partito furono ben consapevoli della fascinazione subita dal popolo per un poeta come Majakovskij: fu così che cominciarono a utilizzarlo, sventolarlo, proporlo come il cantore e il canone poetico dei Soviet, naturalmente nella forma decurtata di quella disillusione che ne avrebbe reso la poesia inaccettabile per il regime. Un’ingiustizia per chi ama la poesia, il disagio e la fragilità di accondiscendere agli strumenti del potere. E fu proprio Pasternak, così intelligente e sensibile nel comprendere che cosa stava accadendo, a scrivere una lettera a Stalin con fare «poco coraggioso», ringraziandolo per la liberazione dei familiari della Achmatova verso i quali si era prodigato e aveva «rischiato» personalmente di insospettire il satrapo. Nello stesso momento aveva altresì ringraziato il dittatore di aver messo «Majakovskij al primo posto…» Ma Pasternak, che aveva visione politica e comprensione chiara di quello che stava accadendo, sapeva perfettamente che l’operazione cinica di Stalin riguardo alla figura e all’opera del poeta avrebbe portato col tempo a un disconoscimento della sua poesia: quest’ultima doveva essere «riprodotta» come rivoluzionaria in un momento di stabilizzazione del potere, dove al posto delle idee venivano ormai proposte purghe, gulag e uccisioni di massa. L’operazione di delegittimazione verso l’opera del poeta, dunque, era cominciata silente e ben organizzata, facendola sembrare invece un’alta legittimazione rivoluzionaria e comunista.

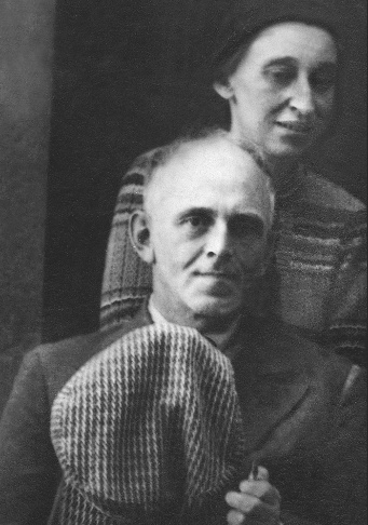

Determinanti per la conoscenza e la divulgazione postuma dei due poeti furono le loro compagne di vita e muse ispiratrici: Lilja Brik, nel caso di Majakovskij, e Nadežda Khazina, per Mandel’štam, alla quale dobbiamo anzi in modo esclusivo la conoscenza che abbiamo oggi dell’opera straordinaria del poeta. Le sue poesie erano state vietate dal regime sovietico: un gesto a mio modo di vedere criminale e insensato, come lo sono stati la «negazione» di una sepoltura, la cancellazione del corpo e della persona. Perseguitato e vessato, Mandel’štam non aveva arretrato dalle sue posizioni di opposizione solitaria neppure di un millimetro, con il coraggio dei poeti: costui era folle di umanità, di creatività, di coraggio e, per questo, odiatissimo dal potere. A differenza di Majakovskij, il candore di Mandel’štam risiedeva nella sua indifferenza alla fama, così concentrato sulla ferma volontà di rimanere per sempre esule, come negli anni seguenti capiterà prima della caduta del muro di Berlino a Josif Brodskij. Nadežda conosceva perfettamente l’impeto intellettuale e la statura etica del suo compagno, sapeva quale trattamento gli avrebbero riservato, prevedeva la tragica conclusione e nascondeva i suoi versi nella federa di un cuscino, quando di tanto in tanto i torturatori di Stalin le facevano visita a casa.

Fu il 1° maggio del 1919 che Mandel’štam conobbe la pittrice di origini ebraiche Nadežda Khazina, figlia di una delle prime donne medico della storia della Russia e di un avvocato: si sposarono nel 1922 a Kiev. Nadežda, che significa «speranza», resterà per sempre fedele al poeta anche quando Osip ormai non ci sarà più. La poetessa Anna Achmatova, legata da vincoli di amicizia profondi alla coppia Mandel’štam, dirà dell’amico «martire»: «Osip amava Nadja in modo incredibile, inverosimile… Non permetteva a Nadja di allontanarsi da lui neanche di un passo; non le dava la possibilità di avere un lavoro; era follemente geloso; le chiedeva consigli su ogni parola dei suoi versi». Forse l’unico aspetto negativo che Achmatova sottolinea dell’amico geniale era la sua gelosia in questo rapporto amoroso e letterario senza precedenti. Nadežda Mandel’štam morirà il 29 dicembre del 1980, a Mosca, dove aveva fatto ritorno nel 1964 dopo essere stata in esilio per molti anni. Nadežda è una scrittrice sopravvissuta a Stalin, ai suicidi, alle uccisioni dei sicari, al potere dittatoriale, e ha sempre rappresentato una spina nel fianco al regime sovietico. Nel suo appartamento, si racconta, ebbe a ospitare proprio tutti: poeti, fuggiaschi, perseguitati, derelitti. Due grandi immagini nei racconti di chi l’ha conosciuta ben la rappresentano: una appartiene a Josif Brodskij e l’altra è dello scrittore-viaggiatore inglese Bruce Chatwin. Diceva Brodskij di lei: «Per decenni Nadežda Mandel’štam visse alla macchia, in fuga perpetua, svolazzando tra gli angiporti e oscure città del grande impero, posandosi in un nuovo nido solo per riprendere il volo al primo segnale di pericolo. La condizione di ‘non persona’ divenne a poco a poco la sua seconda natura. Era una piccola donna, di esile corporatura, e col passare degli anni si rattrappì sempre più, come se cercasse di trasformarsi in un oggettino privo di peso che si potesse facilmente ficcare in tasca al momento della fuga».

Brodskij racconta di aver incontrato una prima volta Nadežda Mandel’štam nel 1962, sempre per intercessione di Anna Achmatova: «Abitava in un piccolo appartamento comune, formato da due stanze… Quasi tutto lo spazio era occupato da un letto di ferro a due piazze; c’erano anche due sedie di vimini, un cassettone con un piccolo specchio, e un tavolino da notte, un tavolino tuttofare sul quale si vedevano dei piatti con gli avanzi della cena». Nel giugno del 1972, invece, Brodskij lasciò definitivamente l’Unione sovietica, ma prima di partire fece ancora visita a Nadežda: «Il pomeriggio stava per finire, e lei sedeva, fumando, nell’angolo, nell’ombra profonda proiettata sul muro della grande dispensa. L’ombra era così profonda che le sole cose che si potessero distinguere erano la tenue scintilla della sigaretta e quei due occhi penetranti. Il resto – lo sparuto corpo rattrappito sotto lo scialle, le mani, l’ovale della faccia cinerea, i capelli grigi, anch’essi cinerei – tutto il resto era inghiottito dal buio. Nadežda Mandel’štam sembrava un avanzo di un grande incendio, sembrava una minuscola brace che brucia se la tocchi». Nadežda è stata soprattutto una grandissima scrittrice nonché traduttrice, molto influente fra gli intellettuali russi postrivoluzionari.

Di indicibile tristezza è invece il ricordo di Bruce Chatwin, il quale, pur dipingendola nel bianco a differenza di Brodskij, tracciava una linea di enorme dolore nel descriverla. La incontrò nel 1978 e il testo a lei dedicato è inserito in un suo libro dal titolo: Che ci faccio qui? Il racconto si apre con la visione di una nevicata copiosa. Bianca era la neve che cadeva senza sosta, bianco su bianco il quadro di Vladimir Weisberg appeso alla parete della dimora di Nadežda, e bianco sembrava essere il dolore intorno che tutto soffocava. La cucina aveva un odore forte di kerosene e di pane raffermo, fra il disordine sul tavolo si intravedevano bicchieri abbandonati e un vaso di begonie che sembrava ergersi in quell’abbandono. Entrando nell’appartamento, Chatwin vide un uomo di aspetto sgradevole uscire dalla stanza da letto in cui si trovava Nadežda: «Che cosa ha pensato del mio dottore?» domandò con una smorfia la donna. La risposta è nel testo di Chatwin: «Il dottore presumo, era il suo agente del KGB». Nadežda «aveva i denti ridotti a schegge annerite tra le quali luccicavano bianchi ponti di metallo. Una sigaretta era incollata al labbro inferiore. Il naso era un’arma. Sapevi per certo che quella era una delle donne più forti del mondo, e sapevi anche che lei lo sapeva».

Tanto è l’importanza di questa donna per la letteratura mondiale che anche Doris Lessing affermava, citando gli scritti autobiografici di Nadežda, che «Le testimonianze di una vita sotto l’egida della tirannia sono ormai molte, ma nessuno, nemmeno Solženicyn, ha mai scritto meglio». Di lei Isaiah Berlin, invece, segnalava quanto «Le crude reminiscenze della signora Mandel’štam si leggono come la realtà stessa, cruenta… il suo è un lavoro letteralmente unico». Seamus Heaney, nella nota scritta per la «London Review of Books» nell’agosto del 1981, in occasione della pubblicazione del secondo volume delle testimonianze di Nadežda, sottolinea un aneddoto che la scrittrice racconta in esergo alle sue memorie, proprio in relazione al temperamento del marito: «Dopo lo schiaffo ad Aleksej Tolstoj, Mandel’štam era tornato immediatamente a Mosca, e qui telefonava ogni giorno ad Anna Achmatova, scongiurandola di venire». Che cos’era accaduto di tanto grave? Tolstoj nel 1932 era a capo di una «corte di compagni» presieduta dal Sindacato degli Scrittori per ascoltare una denuncia di Mandel’štam contro i comportamenti del romanziere Sargidžan e di sua moglie. Come sostiene Heaney, i Mandel’štam avevano una «cattiva reputazione» presso le autorità rivoluzionarie e la coppia Sargidžan era stata incaricata di spiarli in condominio, ma questi avevano addirittura colpito Nadežda con violenza. Vagliato il caso, la corte aveva concluso, dando torto a entrambi, che quel comportamento era retaggio di un «sistema borghese». Tolstoj ricevette lo schiaffo due anni dopo come conseguenza di quella decisione «salomonica», Mandel’štam non glielo aveva perdonato. Fu dopo questi eventi che Osip scrisse il componimento contro Stalin, che gli costò il primo arresto e la perquisizione della sua casa, firmando così la sua condanna a morte: fu interrogato e deportato a Čerdyn dove, in stato di sofferenza psicologica, tentò il suicidio. Fu ancora una volta l’onnipresente Pasternak che intercederà per l’amico direttamente con Stalin, facendo commutare in esilio, direzione Voronež, la condanna al carcere. Mandel’štam ebbe ancora la possibilità di comporre versi, declamando e spesso camminando in moto continuo: «il passo, unito alla respirazione e saturo di pensiero: è questo che Dante intende per inizio della prosodia» – per un uomo simile, che riusciva a chiedersi «quante suole abbia consumato l’Alighieri mentre scriveva la sua Commedia», la prospettiva dell’esilio non era in fondo del tutto negativa. Nadežda, donna di indicibile forza, cominciò così il suo progetto mnemonico, la sua risposta al potere, all’autoritarismo, all’ingiustizia, reclamando il corpo del marito ormai cancellato, con il suo libro Speranza contro speranza. Il testo è nient’altro che il «cenotafio» di Osip Mandel’štam: «Salvando i versi di Mandel’štam non osavamo sperare, eppure non smettevamo di credere che un giorno potessero risorgere. E ci aggrappavamo a questa fede. Dopotutto, era la fede nel valore eterno e nel carattere sacro della poesia».

Oggi coloro che parlano delle democrazie malate del nostro Occidente, i cantori della fine ineluttabile, non sanno riflettere, né conoscono le dittature, non le hanno vissute, non le hanno capite, le hanno viste dalle poltrone infeltrite delle loro accademie. Basterebbe semplicemente leggere questo passo per trovare, magari, qualche risposta alle proprie stupide deduzioni: «In epoche come la nostra, dov’è il limite fra ciò che è psicologicamente ‘normale’ e ciò che non lo è? Io e Mandel’štam pensavamo le stesse cose, ma in lui questi pensieri diventavano in un certo senso ‘tangibili’: egli non si limitava a pensare, ma immaginava, vedeva come sarebbero andate le cose. Mi svegliava nel bel mezzo della notte per dirmi che Anna Achmatova era stata arrestata e che in quel momento la stavano conducendo all’interrogatorio. ‘Perché pensi una cosa simile?’ ‘È una impressione precisa’. Camminando per Čerdyn’, cercava il corpo di Anna Andreevna sul fondo di ogni burrone… Certo, questa era già follia. Ma io, dopo essermi destata dal letargo che mi aveva assalita, non riuscivo più a dormire e passavo la notte cercando di indovinare chi fra i nostri parenti e amici fosse già stato arrestato e sotto quali accuse. Se anche non c’era una denuncia precisa, le accuse si potevano sempre inventare».

I Mandel’štam avevano visto giusto e, soprattutto, «lungo»: «Chi vive sotto una dittatura, si permea rapidamente del senso della propria impotenza e vi trova consolazione e giustificazione per la propria passività e inerzia: ‘La mia voce potrà forse fermare le fucilazioni? Non dipende da me… Chi volete che mi dia retta?’ Così andavano dicendo i migliori di noi e l’abitudine al confronto fra le proprie forze e quelle altrui ha fatto sì che qualsiasi Davide, pronto ad assalire, disarmato, un Golia, suscitasse soltanto perplessità e alzate di spalle… Tutti eravamo pronti al compromesso: tacevamo nella speranza che non uccidessero noi, ma il nostro vicino. Non sappiamo nemmeno bene chi fra noi contribuiva a uccidere e chi si salvava tacendo».

Diversa ma, per molti versi non meno drammatica, fu la parabola di Lilja Brik. Lilja era la moglie del commerciante ed editore Osip Brik. Quest’ultimo già nel 1919 cominciò il ménage à trois con sua moglie e il poeta, una dinamica che scatenò pettegolezzi e smascherò il volto moralista del potere dei Soviet. Diceva Lilja di quel periodo: «Io ero la moglie di Volodja, lo tradivo come lui tradiva me. E tutte le chiacchiere sul triangolo e sull’amour à trois non hanno niente a che vedere con quello che in realtà c’era fra noi».

Fu lo stesso Lenin, come ricorda in un suo libro Serena Vitale, a impedire che un decreto sui danni della gelosia presentato da Aleksandra Kollontaj, che si batteva per il superamento del rapporto borghese e bigotto fra le persone, passasse. Tuttavia, in questo campo, si ricorda che il primo provvedimento dopo la rivoluzione dell’ottobre del 1917 fu quello di sancire la possibilità di divorziare facilmente, svuotando di significato religioso e statuale il gesto del legame matrimoniale. Ma già nel 1919, quando la Ceka si insediò, smentendo i primissimi provvedimenti in tema di unioni matrimoniali, la Russia divenne uno stato puritano.

Con Stalin, un certo morboso indagare negli affari intimi, le somministrazioni di purghe e le repressioni anche a discapito degli scrittori si fecero sentire massicciamente, come ad esempio, ricordano le sparizioni e il suicidio dello stesso Sergej Esenin. Si indagava nelle vite private, si indebolivano anche da un punto di vista intimo le persone e si annientavano per la loro ritrosia nell’obbedire al regime. Lilja, a differenza di Nadežda, continuò a credere nella rivoluzione, nonostante i riferimenti ideali dell’utopia rivoluzionaria fossero cambiati. Non a caso in una lettera a Stalin sponsorizzò la divulgazione nel 1935 dell’opera di Majakovskij, chiedendo che divenisse il riferimento artistico e poetico della Russia bolscevica.

Stalin colse l’occasione e Majakovskij venne insegnato nelle scuole come il poeta per eccellenza del regime, chiaramente in una modalità ridotta e in parte censurata, svilendo la sua forza espressiva. Il mito del poeta doveva essere sancito a tutti i costi per dimostrare che quel potere era la sua reincarnazione artistica: infatti le autorità sovietiche formarono un’apposita commissione diretta dal tedesco Oskar Vogt al fine di dissezionare il cervello del poeta, in ottemperanza a quell’ideologia materialista e riduzionista, senza riuscire, tuttavia, a scoprire i «segreti» del suo talento. Accadde lo stesso per il cervello di Lenin, utilizzato come «unità di misura» con la finalità di progettare «l’uomo nuovo», una pratica che tanto fa pensare all’ideologia nazista e suprematista.

Di quell’uomo, che con un linguaggio nuovo aveva cercato di cambiare il mondo attraverso la rivoluzione, tutto era stato stravolto, marginalizzato, reso icona e scorza vuota dell’autoritarismo. La sua lealtà si riassume proprio nel suicidio e ne testimonia la distanza. Se e quanto Lilja Brik si rese conto del fallimento è difficile dirlo, ma la sua intelligenza e il suo temperamento artistico ci fanno pensare alla deriva umana e ideologica vissuta dalla donna. In una delle interviste rilasciate in vita parlò del suo Majakovskij senza abiurare a nulla di quanto fatto, anzi rimarcò quanto fosse importante l’opera di quest’uomo per le future generazioni di giovani uomini e donne.

Il suicidio di Majakovskij secondo Lilja era un evento annunciato, pensato, voluto, e così ricorda: «egli ancora per la centomillesima volta mi parlava del suicidio, mi diceva che l’avrebbe fatta finita, perché non voleva diventare vecchio, malato». Tentò diverse volte di uccidersi fino al punto di riuscirvi, anche perché, aggiunge Lilja: «ci sarebbe da dire dell’altro; se le circostanze degli ultimi tempi fossero state di poco più gradevoli si sarebbe forse potuto evitare. A quali circostanze si appellò Lilja non è dato sapere con precisione, ma di sicuro la macchina del fango del regime aveva cominciato massicciamente a danneggiare l’uomo, il poeta, il rivoluzionario.

Le rivoluzioni in questo si assomigliano molto, per la loro innata utopia, per lo spirito di giustizia che le animano, per la necessità di stabilizzarsi e divenire, inesorabilmente, autoritarismo e bieca persecuzione. Lilja continuò tuttavia a segnalare che per Majakovskij il suicidio fosse «comunque» inevitabile: «egli voleva morire quando voleva lui e non quando avesse voluto il destino». Majakovskij odiava l’«infame buonsenso». Per tutta la vita insieme al terzo marito si dedicò alla diffusione dell’opera di Majakovskij. Quando nel 1978 scoprì di essere affetta da una grave malattia, Lilja Brik si suicidò a Peredelkino il 4 agosto.

- Bruce Chatwin, Che ci faccio qui, Adelphi, Milano 1990.

- Vladimir Majakovskij, Poesie, con un’intervista a Lilja Brik, a cura di Maria Roncali Doria, Newton Compton, Milano 1973.

- Nadežda Mandel’štam, Speranza abbandonata, introduzione di Paolo Nori, Settecolori, Milano 2024.

- , Speranza contro speranza, introduzione di Seamus Heaney, Settecolori, Milano 2022.

- Osip Mandel’štam, Viaggio in Armenia, a cura di Serena Vitale, Adelphi, Milano 1988.

- Renato Poggioli, I lirici russi: 1890-1930, Lerici, Milano 1964.

- Serena Vitale, Il defunto odiava i pettegolezzi, Adelphi, Milano 2015.

Dicono che non deve piacerci, dicono. Dicono che fu una cosa brutta, dicono. Qualcuno dice anche che le cifre tonde degli anniversari non significano niente, che sono come tutti gli anni. Ma in tempi neri, mentre i neri occupano tutto, in Italia e fuori, quella fine meritata non la vogliamo ricordare?

Dicono che non deve piacerci, dicono. Dicono che fu una cosa brutta, dicono. Qualcuno dice anche che le cifre tonde degli anniversari non significano niente, che sono come tutti gli anni. Ma in tempi neri, mentre i neri occupano tutto, in Italia e fuori, quella fine meritata non la vogliamo ricordare?

Dicono che contano altre cose, dicono. Dicono che a fare la storia è solo l’economia, oppure la geopolitica, o anche le classi, oppure la geografia, o magari l’energia, o invece le materie prime, anzi la demografia. Tutto fa la storia, e le persone no?

E invece furono [...]]]>

Dicono che non deve piacerci, dicono. Dicono che fu una cosa brutta, dicono. Qualcuno dice anche che le cifre tonde degli anniversari non significano niente, che sono come tutti gli anni. Ma in tempi neri, mentre i neri occupano tutto, in Italia e fuori, quella fine meritata non la vogliamo ricordare?

Dicono che non deve piacerci, dicono. Dicono che fu una cosa brutta, dicono. Qualcuno dice anche che le cifre tonde degli anniversari non significano niente, che sono come tutti gli anni. Ma in tempi neri, mentre i neri occupano tutto, in Italia e fuori, quella fine meritata non la vogliamo ricordare?

Dicono che contano altre cose, dicono. Dicono che a fare la storia è solo l’economia, oppure la geopolitica, o anche le classi, oppure la geografia, o magari l’energia, o invece le materie prime, anzi la demografia. Tutto fa la storia, e le persone no?

E invece furono persone, a impadronirsi del potere. Persone, non cose, forze, numeri, astrazioni, formule, teorie. Lo fecero in pochi anni, tra la fondazione dei Fasci di combattimento, Milano 23 marzo 1919, e le leggi fascistissime dopo il delitto Matteotti del 1924. Furono quelle persone, a massacrare le condizioni del lavoro, della vita, dei rapporti umani. Furono loro, a distruggere la libertà. Vent’anni di macelleria sociale, di prepotenze, di ruberia organizzata, di ottundimento della coscienza, di bugie, di propaganda senza pause e senza ritegno. Furono loro, a scaraventare il popolo italiano in cinque guerre.

Furono loro, a vanificare in poco tempo i successi delle generazioni risorgimentali: loro ricostituirono il potere temporale del papa, quasi subito, nel 1929; loro consegnarono il paese ai tedeschi, pochi anni dopo. Poi per cacciare i tedeschi ci vollero gli Alleati, e adesso le basi degli Usa e della Nato sono ancora qui, anche quelle con armi atomiche, legate a catene di comando imperscrutabili. Se come compimento dell’Unità si guarda alla presa di Roma nel 1870, l’indipendenza dell’Italia è durata – amara realtà – meno della metà di questo secolo e mezzo. E c’è ancora chi dice patria ma si scalda al fuoco fatuo del Msi, liquidato da Pier Paolo Pasolini: «Arista / o tetro vegetale guizza cerea / nel mezzo la fiammella fascista»[1].

Furono loro, a dare al mondo una cattiva lezione. Lo strano popolo ficcato in mezzo al Mediterraneo, aggrappato a una penisola rugosa e a isole in mari diversissimi, rimasto per secoli accomunato da una lingua romanza contesa, sparsa in dialetti lontani sino all’incomunicabilità, e da una cultura con mille varianti orgogliose e capricciose, un popolo stretto da troppo tempo fra la miseria di tanti e il quieto vivere di pochi, aveva dato l’esempio con l’unificazione e col ridimensionamento del potere del clero. Ma di colpo, ecco che insegnava al mondo un modello e una parola, il fascismo, che ancora adesso elettrizza tutti gli sfruttatori, i prevaricatori e gli schiavisti del pianeta.

Chissà perché, di un po’ di pulizia ci si dovrebbe vergognare. Perché chi fa la cosa giusta poi deve dare spiegazioni, farsi l’esame di coscienza, pulirsi le unghie, pettinarsi, darsi il deodorante, mettersi sull’attenti. E anche così, chiedere scusa.

E non va bene che si debba distinguere: perché bisognava fare il processo pubblico, perché fra quelle camicie nere qualcuno era meno carogna, perché la Petacci poverina, perché qualcosa di buono c’era stato, in quegli anni.

E quanto agli argomenti di chi giustifica, in fondo non vanno neanche quelli: cercano il contrappeso, l’appoggio, la motivazione. Non è decisivo neanche il fatto precedente: la fucilazione degli antifascisti, nel 1944, nello stesso posto. Come se fosse accettabile un contrappeso, un prezzo gettato all’ultimo momento su una bilancia. Forse non vanno bene certi argomenti proprio perché giustificano, mettono ordine, e così finiscono per sottintendere una colpa, almeno un’accusa, un sospetto, un’ombra, una macchiolina. Proclamando l’innocenza, finiscono per incolpare.

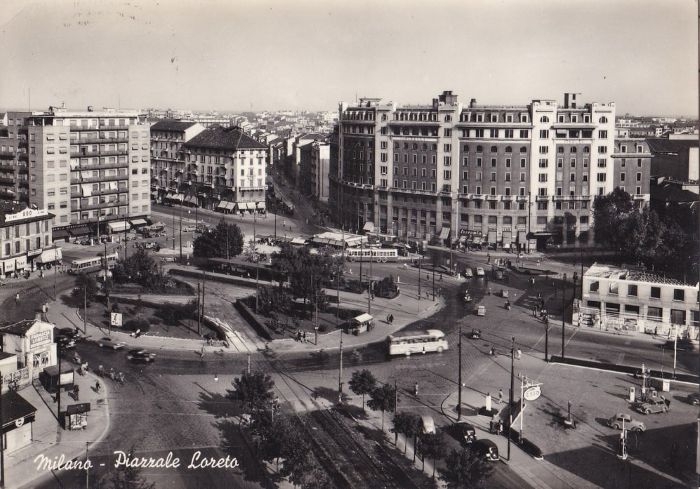

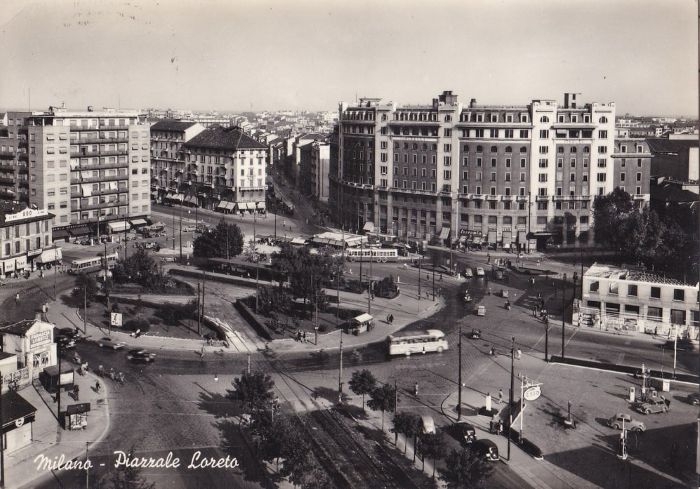

Ma poche cose sono chiare, necessarie, come quella punizione magra, però punizione, e quel piazzale di Milano, disadorno allora e oggi. Uno slargo con una bruttezza confusa che scorre invariabile, coerente e parlante, dai casamenti dell’Ottocento e del primo Novecento sino a quelli dello sviluppo, poi della Milano da bere e poi della Milano da esposizioni, Milano che corre, Milano che non la ferma neanche il covid, Milano con la cocaina nelle acque di scarico. Quello snodo è un posto da illustrazioni in bianco e nero, di quelle di una volta, con la didascalia; eppure, «saluti da piazzale Loreto» sarà sempre tutt’altro che «saluti da Milano».

I signori del cannone e della cartapesta ebbero il loro degno palcoscenico finale, non c’è che dire. Un piazzale periferico, allora, e ancora adesso informe, convulso, da spartitraffico. Un posto anonimo e distratto. Un piazzale da distributore di benzina.

[1] Pier Paolo Pasolini, Comizio, in Le ceneri di Gramsci, Garzanti, Milano 2021, p. 27.

]]>

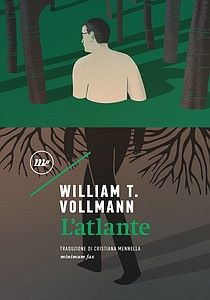

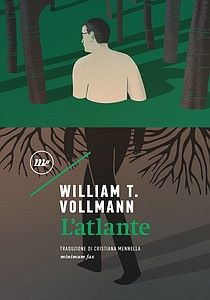

Wulliam T. Vollmann, L’atlante, Edizioni minimum fax, Roma 2023, pp. 545, 20 euro

Wulliam T. Vollmann, L’atlante, Edizioni minimum fax, Roma 2023, pp. 545, 20 euro

Alcune puttane lo fissarono immobili. Altre in stivaloni gli fecero ciao e gli fischiarono dietro allegramente. Andò da tre di loro e disse: Scusate, non ho più soldi, ma potrei baciare una di voi? Va bene, caro, disse una rossa. Ti bacio io. Succhiò un attimo la gomma da masticare, andò da lui, lo prese per la testa e gli sputò in faccia (W.T. Vollmann – Cinque notti solitarie. Berlino, Germania 1992)

Se c’è un tratto che colpisce nei maggiori autori nordamericani degli ultimi decenni [...]]]>

Wulliam T. Vollmann, L’atlante, Edizioni minimum fax, Roma 2023, pp. 545, 20 euro

Wulliam T. Vollmann, L’atlante, Edizioni minimum fax, Roma 2023, pp. 545, 20 euro

Alcune puttane lo fissarono immobili. Altre in stivaloni gli fecero ciao e gli fischiarono dietro allegramente. Andò da tre di loro e disse: Scusate, non ho più soldi, ma potrei baciare una di voi?

Va bene, caro, disse una rossa. Ti bacio io. Succhiò un attimo la gomma da masticare, andò da lui, lo prese per la testa e gli sputò in faccia (W.T. Vollmann – Cinque notti solitarie. Berlino, Germania 1992)

Se c’è un tratto che colpisce nei maggiori autori nordamericani degli ultimi decenni (Auster, De Lillo, Wallace, Pynchon) è sicuramente quello di aver indirizzato la loro letteratura verso una sorta di smaterializzazione, in cui la realtà è spesso rappresentata più da simboli che dalla concretezza dei fatti cui ci aveva abituato il realismo di tanti autori statunitensi precedenti.

Un risultato che sembra dovuto, più che alle riflessioni sulla “leggerezza” contenute nelle Lezioni americane di Italo Calvino1, all’inevitabile influenza culturale esercitata sulla stessa letteratura dal processo, avvenuto in Occidente nel corso degli ultimi quattro decenni in ambito economico e produttivo, che ha portato al trionfo della produzione immateriale su quella concretamente industriale e del capitale fittizio su quello investito nella produzione industriale di beni materiali.

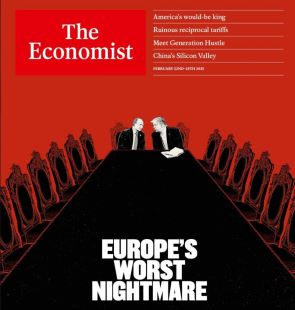

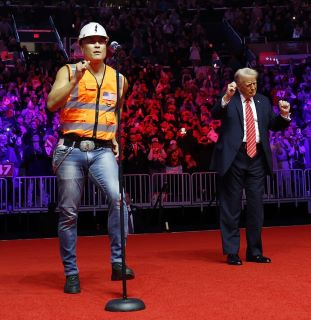

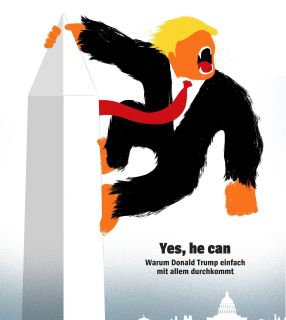

Una sorta di guerra che vede simbolicamente, ma non soltanto, scontrarsi, da un lato, la “volatilità” finanziaria dei giganti del NASDAQ2 e, dall’altro, l’industria manifatturiera che l’attuale presidente statunitense sta cercando di riportare, non senza difficoltà, negli Stati Uniti, insieme al lavoro, da anni in caduta libera nel settore un tempo sviluppatosi in quella che oggi viene ancora definita Rust Belt.

Una “guerra” in cui lo scrittore e saggista americano William T. Vollman sembra aver scelto di schierarsi dalla parte della Rust Belt, non tanto per il contenuto dei suoi scritti, quanto piuttosto per essersi messo, fin dalle sue prime opere, sulle tracce della concretezza del mondo, convinto che dovesse ancora esistere e che ha saputo ritrovare in ogni occasione possibile. Seguendo percorsi allo stesso tempo simili eppure molto diversi da quelli di Hemingway, Faulkner, Dos Passos, Steinbeck e dello stesso Kerouac, i cui viaggi on the road rappresentavano una scusa per incontrare le varietà di una società sospesa tra il benessere del dopoguerra e il desiderio di fuggirlo.

Una “guerra” in cui lo scrittore e saggista americano William T. Vollman sembra aver scelto di schierarsi dalla parte della Rust Belt, non tanto per il contenuto dei suoi scritti, quanto piuttosto per essersi messo, fin dalle sue prime opere, sulle tracce della concretezza del mondo, convinto che dovesse ancora esistere e che ha saputo ritrovare in ogni occasione possibile. Seguendo percorsi allo stesso tempo simili eppure molto diversi da quelli di Hemingway, Faulkner, Dos Passos, Steinbeck e dello stesso Kerouac, i cui viaggi on the road rappresentavano una scusa per incontrare le varietà di una società sospesa tra il benessere del dopoguerra e il desiderio di fuggirlo.

Occorre partire da Kerouac, infatti, per comprendere i viaggi, spesso pericolosi, intrapresi da Vollmann in ogni angolo degli Stati Uniti e del mondo: da San Francsco a New York e dal Madagascar all’Afghanstan fino alla Thailandia e alla Cambogia. A differenza del più significativo scrittore della beat generation, però, i suoi viaggi non avvengono solo nel tempo sincronico del presente della sua scrittura, ma anche lungo diverse coordinate temporali.

Ripercorrere il passato e le origini degli attuali States, o dei fatti che condussero e accompagnarono il secondo conflitto mondiale oppure, ancora, la lunga onda della violenza che sembra aver accompagnato la storia della specie umana, costituisce il nerbo di tutta la sua letteratura in cui il presente non può esistere senza il passato, mentre il passato non avrebbe senso alcun se non ne si ritrovasse ancora traccia nella contemporaneità.

Ma il filo rosso che attraversa crudelmente tutte le sue opere, sempre sospese tra cronaca, autobiografia e invenzione, è rappresentato dal dolore che sembra accompagnare l’esistenza in ogni suo attimo. Che si tratti dei nugoli di zanzare che tormentano selvaggiamente i viaggiatori nelle terre del Nord americano, oppure di quello mascherato da sorrisi delle giovani prostitute dell’estremo oriente oppure malgasce e tedesche, o, ancora, la solitudine di uomini che cercano nel sesso a pagamento un amore perduto o forse mai incontrato, il dolore sembra non abbandonare mai gli esseri umani durante la loro esistenza.

Le storie dei soldati, guerriglieri, nativi americani soppressi con le armi e con il vaiolo, oltre che di esploratori destinati soltanto ad affacciarsi sul nulla dell’esistenza, si accompagnano anche a quelle dei danni, e quindi metaforicamente al dolore, subiti dall’ambiente e dalle altre specie animali. Che si tratti delle zone colpite dal disastro nucleare di Fukushima o delle foche uccise dagli Inuit oppure dai ben più avidi e scellerati cacciatori “bianchi”, le manifestazioni del dolore, fisico e psichico, non cessano mai. In una sorta di muto colloquio dell’autore con un fato che non veste nemmeno i panni razionali della Natura dialogante con un islandese di una delle più note Operette morali di Giacomo Leopardi.

Però, più che Leopardi che, per l’epoca in cui visse, seppe leggere in senso materialistico lo strazio delle vicende umane, individuali e collettive, in Vollmann a trionfare è lo sguardo addolorato, spesso rabbioso, di Louis-Ferdinand Céline. Quello dell’uomo che si rivolta contro le sue condizioni di esistenza, senza però mai intravedere un filo di speranza, impossibilitato a ritrovare il filo di quell’umana social catena che nella Ginestra leopardiana poteva, almeno, fungere da possibile, e forse unica, consolazione.

Nei testi di William T. Vollmann siamo quindi lontani anni luce da qualsiasi forma di leggerezza o immaterialità mentre i suoi simboli sono sempre estremamente concreti, fatti di carne e di sangue, poiché su un altro versante della letteratura si pone l’autore, lontano sia dalla ricerca del sensazionalismo politico e sociale ricercato dagli scrittori muckraker della fine del XIX secolo che dal distacco della scrittura dall'”oggetto” narrato.

Vollmann, invece, guarda in faccia il dolore e ce lo sbatte sul muso, senza inutili pietismi e senza mai risparmiarci il sangue, la merda, la puzza, lo sperma che spesso lo accompagnano. Come per Cèline, l’invito rivolto al lettore è lo stesso: accomodati al mio desco e consuma con me questo piatto indigesto e quasi sempre ripugnante oppure lasciami perdere a vai a farti fottere da chi immagina e parla di un mondo migliore. Magari anche divertente.

Roba per stomaci forti, per proseguire con la metafora gastronomica, di cui il testo pubblicato nel 2023 da minimum fax rappresenta il menù sostanzialmente completo, dagli antipasti ai secondi piatti, dolci assolutamente esclusi. Dall’estremo Nord alla Jugoslavia devastata dalla guerra civile; dalla Somalia alle autostrade americane, dalla Thailandia a Pompei: come si è già detto, non c’è quasi terra o contesto umano che William Vollmann non abbia esplorato e raccontato.

L’atlante costituisce così il diario di viaggio di questa erranza continua e irrequieta, ricostruita attraverso cinquantadue “capitoli” diseguali per lunghezza e per tono, ma accomunati dallo stesso brutale incontro/scontro con la vita concreta. I frammenti e i racconti sono organizzati in una struttura palindroma: il primo testo viene ripreso dall’ultimo, il secondo dal penultimo, e il racconto centrale contiene tutti gli altri, come una silloge ideale. Alcuni testi rappresentano una versione compressa dei libri che Vollmann al momento della pubblicazione aveva già scritto. Mentre altri anticipano, in qualche modo, quelli ancora non scritti all’epoca della loro stesura.

William Tanner Vollmann è nato a Santa Monica, California, il 28 luglio 1959 e ha vissuto in seguito nel New Hampshire, a New York e San Francisco. Quando aveva nove anni, la sorella di sei anni annegò in uno stagno e lui si sentì responsabile della sua morte e, secondo lo scrittore, questa perdita avrebbe finito con l’influenzare gran parte del suo lavoro.

William Tanner Vollmann è nato a Santa Monica, California, il 28 luglio 1959 e ha vissuto in seguito nel New Hampshire, a New York e San Francisco. Quando aveva nove anni, la sorella di sei anni annegò in uno stagno e lui si sentì responsabile della sua morte e, secondo lo scrittore, questa perdita avrebbe finito con l’influenzare gran parte del suo lavoro.

Dopo l’università, frequentata alla Cornell di Ithaca, lavorò come segretario in una piccola compagnia di assicurazioni, a San Francisco, per alcuni mesi e con i soldi ricavati da questo impiego, partì per l’Afghanistan durante l’invasione sovietica, scrivendo poi le sue esperienze in An Afghanistan Picture Show, or, How I Saved the World (Afghanistan picture show. Ovvero, come ho salvato il mondo, Alet, Padova 2005 e minimum fax, Roma 2020) pubblicato nel 1992, quasi dieci anni dopo quel primo viaggio.

Libro in cui racconta a posteriori un’esperienza sostanzialmente fallimentare, attraverso uno sguardo più adulto e disincantato, capace di guardare senza nostalgia al proprio io più giovane e ingenuo, che riusciva a porre le domande più sbagliate alle persone sbagliate, mentre si contorceva tra i dolori della dissenteria. Tra conversazioni piene di equivoci ed estenuanti camminate nell’impervio territorio afgano, trascinato e talvolta trasportato pietosamente dai mujahiddin, lo scrittore mette in scena l’idealismo ingenuo e il colonialismo dello sguardo americano sul mondo, in un’opera ibrida che si muove già, come molte altre successivamente, tra romanzo e diario, saggio storico e reportage. Che è per molti versi assimilabile agli scritti raccolti da Mark Twain sotto il titolo Gli innocenti all’estero in cui lo scrittore, più che ai paesi visitati durante diversi viaggi intorno al mondo, guardava ai comportamenti dei suoi concittadini messi al cospetto di una realtà molto diversa da quella della madrepatria da cui provenivano.

Successivamente Vollmann avrebbe pubblicato scritti di viaggio e articoli per la rivista «Spin», per il «New Yorker» e nella «New York Times Book Review», mentre all’inizio del 2003, dopo molti rinvii, ha pubblicato Rising Up and Rising Down: Some Thoughts on Violence, Freedom and Urgent Means (San Francisco, McSweeney’s Books, 2003), un trattato sulla violenza in sette volumi di 3.300 pagine, di cui una versione ridotta a un solo volume, di circa mille pagine, è stata pubblicata l’anno seguente da Eco Press (Come un’onda che sale e che scende. Pensieri su violenza, libertà e misure d’emergenza, Mondadori, Milano 2007; nuova edizione minimum fax, Roma 2022).

Elaborato nel corso di vent’anni, il testo si basa da un lato su un colossale lavoro sulle fonti (filosofia, teologia, biografie di tiranni, signori della guerra, criminali, attivisti e pacifisti), dall’altro su una serie di esperienze dirette, spesso estreme, che hanno portato l’autore nel cuore dei conflitti di fine Novecento e nelle zone più degradate delle grandi metropoli. Con l’attenzione rivolta sia a figure storiche che a persone comuni che della violenza hanno fatto un metodo, di difesa o di offesa: tutti abbracciati da uno sguardo profondo e partecipe.

Elaborato nel corso di vent’anni, il testo si basa da un lato su un colossale lavoro sulle fonti (filosofia, teologia, biografie di tiranni, signori della guerra, criminali, attivisti e pacifisti), dall’altro su una serie di esperienze dirette, spesso estreme, che hanno portato l’autore nel cuore dei conflitti di fine Novecento e nelle zone più degradate delle grandi metropoli. Con l’attenzione rivolta sia a figure storiche che a persone comuni che della violenza hanno fatto un metodo, di difesa o di offesa: tutti abbracciati da uno sguardo profondo e partecipe.

Opera cui è possibile avvicinare anche Europe Central, che tratta di un ampio gruppo di personaggi coinvolti nella guerra tra Germania nazista e Unione Sovietica nel corso del secondo conflitto mondiale, che ha vinto nel 2005 il National Book Award per la narrativa (Mondadori, Milano 2010.). Romanzo che può ricordare, per molti versi, Vita e destino (in russo Жизнь и судьба, Žizn’ i sud’ba) di Vasilij Semënovič Grossman, scritto in Russia nel 1959 e pubblicato in Svizzera soltanto nel 1980, sedici anni dopo la scomparsa dell’autore (ed. italiane: Jaca Book, Milano 1982; Adelphi, Milano 2008), drammaticamente incentrato sugli avvenimenti ruotanti intorno alla battaglia di Stalingrado e di cui si parlerà nel prossimo futuro in questa stessa serie di articoli.

Sempre di carattere storico è un’altra opera monumentale di Vollmann, ovvero il ciclo di romanzi I sette sogni: un libro di paesaggi nordamericani, previsto in sette volumi, di cui pubblicati fino ad ora soltanto cinque e del quale in Italia sono stati tradotti tre titoli: La camicia di ghiaccio (The Ice-Shirt, New York, Viking, 1990; trad. italiana Alet, Padova 2007), Venga il tuo regno (Fathers and Crows, New York, Viking, 1992; Alet, Padova 2011) e I fucili (The Rifles, New York, Viking, 1994); Minimum Fax, Roma 2018) I due titoli non ancora pubblicati in Italia sono Argall: The True Story of Pocahontas and Captain John Smith (New York, Viking, 2001) e The Dying Grass (New York, Viking, 2015). Mentre i due annunciati e mai pubblicati sarebbero: The Poison Shirt e The Cloud-Shirt.

Si tratta, com’è facilmente intuibile dai titoli, di una lunga e sofferta narrazione della conquista europea del continente nord-americano e della fine delle società native conseguita a ciò, dai tempi dell’arrivo dei Vichinghi alla fine degli Indiani delle pianure, passando per la cristianizzazione dei nativi canadesi e la colonizzazione tecnologica degli Inuit. Raccontando un mondo che è scomparso non soltanto per quanto riguarda le differenti etnie e le loro tradizioni e forme di organizzazione sociale, ma anche, e talvolta soprattutto, dal punto di vista ambientale.

Ad uno dei romanzi, I fucili, rimanda uno dei racconti pubblicati sull’Atlante: Un vecchio dai vecchi kamik grigi – Coral Harbour, isola di Southampton, Territori del Nordovest, Canada (1993).

Ad uno dei romanzi, I fucili, rimanda uno dei racconti pubblicati sull’Atlante: Un vecchio dai vecchi kamik grigi – Coral Harbour, isola di Southampton, Territori del Nordovest, Canada (1993).

Tutti accompagnati dalla precisazione della località in cui sono ambientati e, in un apposito dizionario geografico posto all’inizio dell’antologia, dalle precise coordinate spaziali e geografiche, che le indicano in termini di longitudine e latitudine. In questo caso specifico: 64.10 Nord – 83.15 Ovest. Una precisione che non è pedanteria, ma attenzione a mappare esistenze, storie e drammi destinati a costruire un autentico reticolo del dolore sulla superficie terrestre e a penetrare più in profondità nella coscienza del lettore.

Ma l’opera che, per quanto riguarda chi stende queste note, pare più adatta a riassumere la visione del mondo dello scrittore nordamericano è la cosiddetta Trilogia della prostituzione, composta da tre testi di cui soltanto due pubblicati per ora in Italia: Puttane per Gloria (Whores for Gloria, New York, Pantheon Books, 1991; Mondadori, Milano 2000 e minimum fax, Roma 2024), Storie della farfalla (Butterfly Stories: A Novel, New York, Grove Press, 1993; Fanucci, Roma 1999 e minimum fax, Roma 2019) e The Royal Family (New York, Viking, 2000).

Storie e cronache in cui la ricerca della soddisfazione sessuale e la delusione che deriva dai rapporti con donne obbligate ad “offrirla” permette a Vollmann di esplorare fino in fondo i danni provocati dalla concezione spesso superficiale che un Occidente ricco e colonialista ha del mondo, anche quando questo sembra assumere sembianze innocue, turistiche, umanitarie o, peggio ancora, romantiche. Storie di emarginazione, abbrutimento, miseria e ignoranza che alcuni racconti contenuti nell’antologia sottolineano con vigore, anche se magari in poche pagine: Inutile piangere – Bangkok, provincia di Phra Nakhon-Thumburi (1993); Cinque notti solitarie – San Francisco, California, Usa (1984) – New York, Usa (1990) – Berlino, Germania (1992) – Antananarivo, Madagascar (1992) – Nairobi, Kenya (1993; Storie della farfalla (1 e 2). Queste ultime quasi tutte ambientate a Phnom Penh, Cambogia oltre che a Bangkok, Thailandia e a Sacramento, California tra il 1991 e il 1994.

Storie e cronache in cui la ricerca della soddisfazione sessuale e la delusione che deriva dai rapporti con donne obbligate ad “offrirla” permette a Vollmann di esplorare fino in fondo i danni provocati dalla concezione spesso superficiale che un Occidente ricco e colonialista ha del mondo, anche quando questo sembra assumere sembianze innocue, turistiche, umanitarie o, peggio ancora, romantiche. Storie di emarginazione, abbrutimento, miseria e ignoranza che alcuni racconti contenuti nell’antologia sottolineano con vigore, anche se magari in poche pagine: Inutile piangere – Bangkok, provincia di Phra Nakhon-Thumburi (1993); Cinque notti solitarie – San Francisco, California, Usa (1984) – New York, Usa (1990) – Berlino, Germania (1992) – Antananarivo, Madagascar (1992) – Nairobi, Kenya (1993; Storie della farfalla (1 e 2). Queste ultime quasi tutte ambientate a Phnom Penh, Cambogia oltre che a Bangkok, Thailandia e a Sacramento, California tra il 1991 e il 1994.

Nella vita privata, Vollmann rifiuta la fama letteraria e l’utilizzo di dispositivi moderni quali cellulari e carte di credito e viene talvolta descritto come misantropo e schivo, tanto che in un saggio del 2023, intitolato Life as a Terrorist, Vollmann ha rivelato quanto l’attenzione ai temi di “anti-progresso” e “anti-industrializzazione” dei primi lavori abbia cambiato la sua vita, descrivendo, utilizzando proprio i file ufficiali, ottenuti attraverso il Freedom of Information Act, l’inchiesta a suo carico condotta dal Federal Bureau of Investigation alla metà negli anni novanta, ritenendolo sospettato nel caso Unabomber.

Oltre a diversi romanzi, spesso ancora inediti in Italia, Vollmann ha pubblicato varie raccolte di racconti: I racconti dell’arcobaleno (The Rainbow Stories, New York, Atheneum, 1989 – Fanucci, Roma 2001); Tredici storie per tredici epitaffi (Thirteen Stories and Thirteen Epitaphs, New York, Pantheon Books, 1991- Fanucci, Roma 2005 e minimum fax, Roma 2025) e Ultime storie e altre storie (Last Stories and Other Stories, New York, Viking, 2014– Mondadori, Milano.2016).

Tra le opere lontane dalla fiction vanno segnalate almeno quelle pubblicate in Italia che, oltre a Come un’onda che sale e che scende, comprendono I poveri (Poor People, New York, Ecco, 2007- Minimum Fax, Roma 2020) e Zona proibita. Un viaggio nell’inferno e nell’acqua alta del Giappone dopo il terremoto (Into the Forbidden Zone, New York, Byliner, 2011– Mondadori, Milano 2012). quest’ultimo recensito qui su Carmillaonline.

Lezioni americane. Sei proposte per il prossimo millennio (Garzanti 1993) è un libro di Italo Calvino basato su una serie di lezioni preparate in vista di un ciclo di sei discorsi da tenere all’Università di Harvard per l’anno accademico 1985-1986. Fu pubblicato postumo nel 1988, vista la morte improvvisa dell’autore prima della partenza per gli States. ↩

National Association of Securities Dealers Automated Quotation, ovvero Associazione nazionale degli operatori in titoli con quotazione automatizzata, primo esempio al mondo di mercato borsistico elettronico, che costituisce, essenzialmente, l’indice dei principali titoli tecnologici della borsa americana in cui sono quotate compagnie di molteplici settori, tra cui quelle informatiche come Microsoft, Cisco Systems, Apple, Googl, Facebook, Amazon e Yahoo, basato esclusivamente su una rete di computer e sulla capitalizzazione in borsa dei medesimi titoli. ↩

Ήθος ανθρώπω δαίμων. Il daimon è per ciascuno il suo carattere. (Eraclito, fr. 119 D.-K.)

Ήθος ανθρώπω δαίμων. Il daimon è per ciascuno il suo carattere. (Eraclito, fr. 119 D.-K.)

Oltre la costruzione identitaria del nemico Mai come in questi giorni cupi, in cui l’Antropocene sembra voler immortalare il proprio suicidio simbolico nell’istantanea di un corpo che annega nelle sue stesse deiezioni, la percezione del mondo è per lo più filtrata da una nozione di soggettività posticcia che, come mera appropriazione identitaria, si nutre di separazione; una divergenza progressiva che esaspera, fino a farla esplodere, non solo la dialettica amico/nemico, ma anche la nozione stessa d’identità dell’individuo in quanto tale, espungendone alla radice l’alterità [...]]]>

Ήθος ανθρώπω δαίμων.

Ήθος ανθρώπω δαίμων.

Il daimon è per ciascuno il suo carattere.

(Eraclito, fr. 119 D.-K.)

Oltre la costruzione identitaria del nemico

Mai come in questi giorni cupi, in cui l’Antropocene sembra voler immortalare il proprio suicidio simbolico nell’istantanea di un corpo che annega nelle sue stesse deiezioni, la percezione del mondo è per lo più filtrata da una nozione di soggettività posticcia che, come mera appropriazione identitaria, si nutre di separazione; una divergenza progressiva che esaspera, fino a farla esplodere, non solo la dialettica amico/nemico, ma anche la nozione stessa d’identità dell’individuo in quanto tale, espungendone alla radice l’alterità intrinseca che la costituzione più intima del soggetto stesso reca in sé, come proprio fondamento inespresso. In forza di questo costante svuotamento di senso, entrambi i termini della relazione – io/altro, amico/nemico – si presentano spesso come significanti vuoti e, soprattutto la nozione di nemico, declinata a uso e consumo di una propaganda dissennata, rimane irrimediabilmente cristallizzata in una sterile costruzione identitaria ad escludendum in forza della quale dalla parte giusta della storia ci siamo noi e da quella sbagliata ci sono gli altri, i nemici, gli stranieri, gli usurpatori, da additare ed eliminare, come gli ultracorpi nel celebre remake del film di Don Siegel. Con buona pace di Edmond Jabès quando ci dice che «lo straniero ti permette di essere te stesso, facendo di te uno straniero»1.

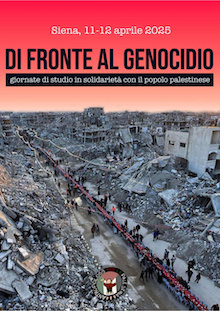

Mai come in questi giorni cupi sarebbe invece opportuna una riflessione ponderata proprio sulla figura del nemico; un’analisi critica, depurata da ogni hybris etnocentrica, capace di restituirne la complessità proteiforme e di scardinare la logica tanatopoietica che, in forza di una fatwa perenne e di una separazione postulata ma fittizia, domina la costruzione del soggetto come mera appartenenza identitaria. Ma di tale riflessione non v’è traccia perché, si sa, la sfida della complessità è merce rara, mentre la semplificazione è in saldo in tutte le vetrine dell’impero. Ciò a cui si assiste, al contrario, è una saga del declino in forma di farsa, messa in scena da una grottesca schiera di saltimbanchi dell’apocalisse che, se non fosse drammaticamente reale, potrebbe a pieno diritto figurare come episodio pilota di una serie distopica di grande successo. Mentre a Gaza va in scena l’atto finale di uno sterminio annunciato e i tecnocrati del dominio giocano a dadi con il nostro futuro. Il vero è diventato un momento del falso, avrebbe detto Debord; e dato che il vero si presenta ormai come un deserto di senso, per trovarne traccia, come spesso accade, è utile volgere lo sguardo proprio al falso, alla finzione, ovvero al territorio dell’immaginario.

Nel vasto panorama della recente produzione fantastica – sia letteraria che cinematografica o seriale – vale la pena di citare almeno due esempi di indubbia originalità e acume. Il primo è il romanzo incompiuto di Valerio Evangelisti intitolato La fredda guerra dei mondi (Mondadori, 2023) che doveva essere composto da 45 capitoli di 5 pagine ciascuno e, nella volontà dell’autore, avrebbe dovuto rappresentare l’ampliamento dell’omonimo racconto uscito nel 2020 in un fascicolo Urania Millemondi chiamato Distopia, (Mondadori, 2020). Data la scomparsa prematura di Evangelisti, del libro, purtroppo, sono disponibili solo i primi 17 capitoli, con l’eccezione del capitolo 10 che il curatore Franco Forte non è mai riuscito a trovare nel lascito dello scrittore bolognese. Il secondo esempio è Scissione (Severance), la serie televisiva creata da Dan Erickson, la cui seconda stagione è da poco andata in onda su Apple Tv.

La fredda guerra dei mondi

Nella Fredda guerra dei mondi Evangelisti mette in scena un conflitto globale che vede come protagonisti da una parte la Terra (o meglio le potenze occidentali) e dall’altra una presunta razza aliena dalle sembianze vagamente umanoidi. Una potenza «straniera» venuta dallo spazio profondo, dotata di tecnologie sofisticatissime che sta distruggendo, uno a uno, tutti i monumenti delle principali città impegnate nei combattimenti, senza però fare alcuna vittima, né tra i civili né tra i militari. L’esistenza degli alieni è nota ai governanti di turno da molti anni – da quando cioè alcuni di loro sono stati catturati – ma è stata tenuta nascosta alla popolazione civile, fino a quando «gli extraterrestri» individuano i loro compagni rapiti e scatenano l’attacco contro la Terra per riportarli a casa. Il conflitto è gestito da un’entità sovranazionale, composta da capi di stato, militari e tecnocrati che, senza alcun mandato, si sono intestati il diritto di condurre la parte sana dell’umanità alla vittoria, costi quel che costi; ed è lecito presumere che il tempo della narrazione, ambientata tra Parigi e Tolosa, sia più o meno quello del nostro presente. Le vicende legate alla guerra, però, intersecano anche quelle di una scalcinata accolita di malviventi dalla raffazzonata quanto traballante vocazione anarchica. Il capo, soprannominato «il Reverendo», durante una rapina a casa di un generale, assiste per caso a una videoconferenza tra i potenti della Terra, dalla quale apprende dell’invasione aliena. Seguendo le gesta del Reverendo e della sua banda di sodali, si scoprirà che in realtà gli invasori alieni non sono altro che gli umani di un lontano futuro che, grazie a un entanglement spazio-temporale, sono tornati a salvare i loro fratelli tenuti prigionieri. Per questa ragione non uccidono i propri presunti nemici: perché la morte di ciascun nemico nel presente eliminerebbe migliaia di loro nel futuro. La chiamata alle armi e la rivelazione della minaccia aliena – con il consueto corredo di fanatismo nazionalista e vaneggiamenti su una imminente sostituzione etnico-culturale – vengono annunciate a reti unificate, senza però svelare la reale provenienza degli invasori. Perché, dice Evangelisti per voce del segretario di Stato americano, «L’uomo del popolo deve individuare confusamente chi è il nemico e starsene al riparo a sostenere chi combatte, oppure arruolarsi e obbedire agli ordini». Lo stato di guerra contro un nemico di cui non si rivela mai il vero volto (perché è il nostro), consente al potere di perpetrare se stesso e di stroncare sul nascere ogni forma di dissenso, così come di giustificare impunito – in nome di una ragione superiore – qualsiasi ripugnante metodo repressivo. Ma la chiamata alle armi nasconde anche un duplice e più agghiacciante obbiettivo: in moltissime città, a contingenti di 20 mila per volta, i riservisti che si sono offerti volontari per combattere gli alieni, vengono sterminati col gas, come bestie da macello. Perché, annuncia tronfio un autorevole burocrate dello sterminio, il sacrificio di 20 mila dei nostri nel presente, annienterà all’istante milioni dei loro nel futuro dal quale provengono.

Il romanzo in sostanza si conclude qui. Purtroppo Evangelisti ci ha lasciati prima di poter comporre il puzzle ma, tenendo fede al finale dell’omonimo racconto del 2020 e avendo una qualche dimestichezza con l’universo narrativo dello scrittore bolognese, è lecito avanzare qualche ipotesi. Fatte salve le sorti, rimaste indecise, del Reverendo e della sua banda possiamo infatti immaginare che un entanglement spiraliforme travolga nel suo vortice il presente della narrazione, per proiettarlo in un tempo X dalla struttura ignota, nel quale però un altro gruppo di ladri e puttane deciderà che resistere non è mai inutile.

Rispetto alle questioni relative allo statuto del nemico/straniero sollevate nella nostra breve quanto sommaria premessa, è utile ribadire come Evangelisti, soprattutto nel ciclo di Eymerich, si sia confrontato principalmente con la natura del potere, che egli incarna nella figura dell’inquisitore catalano: una natura spietata, pervasiva ma, allo stesso tempo, estremamente seducente (tutti i lettori tifano per il Magister) e, per questo, ancor più subdola e pericolosa. Lo stesso personaggio di Eymerich, tuttavia, diventa anche un topos narrativo di sperimentazione nel quale soprattutto da un punto di vista archetipico, agisce proprio la questione del nemico come alterità consustanziale al soggetto. Perché se è vero, da una parte, che il Magister rappresenta il villain per eccellenza (spietato, determinato, feroce, astuto, implacabile e quasi sempre malvagio), dall’altra il lettore è portato a schierarsi sempre dalla sua parte e, in tutto il ciclo, sembra mancare un vero e proprio antagonista in senso narratologicamente codificato. Perché, in realtà, i vari avversari che Eymerich inesorabilmente sconfigge nel corso delle sue imprese e investigazioni (eretici, catari, giudei, alchimisti, falsi profeti e soprattutto donne, alle quali egli imputa il peccato originale dell’empatia e della carnalità), in virtù di un rovesciamento tanto intrigante quanto sofisticato, rappresentano il lato vitale di sé, che egli detesta e dal quale è terrorizzato. Corpus vs dogma, il volto lunare di Ecate e del femminile vs fede e ragione. Ogni forma di partecipazione emotiva e di contatto col corpo vivo del mondo, che Eymerich avverte dentro di sé, viene vissuta come l’azione strisciante del demonio, repressa e esternalizzata in una schiera di nemici da abbattere ad ogni costo.

Nella Fredda guerra dei mondi, per quanto è dato rilevare vista l’incompiutezza del romanzo, questo medesimo meccanismo di rifiuto e outsourcing del rimosso viene declinata in modo più esplicito e secondo uno schema più squisitamente politico e interno alle dinamiche di conservazione del potere. Non importa, infatti, che gli umani si facciano la guerra tra di loro perché, purtroppo, è cosa fin troppo comune; non importa neanche che siano disposti ad annientarsi come specie, perché anche questa, purtroppo, è un’ipotesi sul tavolo. Importa però in maniera cogente che gli umani del futuro, universalmente trattati come nemici da eliminare, vengano costantemente definiti e considerati «alieni», anche e soprattutto da chi è a conoscenza della loro vera natura, che è la nostra. Importa l’incapacità di accettare un corpo – e un volto – che il tempo ha trasformato e verso il quale non si nutre alcune curiosità o empatia, ma disgusto e derisione. Importa la reductio a semplice entità malevola (l’alieno da abbattere) di una specie – la nostra – che ha percorso milioni di anni di storia a ritroso nel tempo e nello spazio per salvare i propri fratelli. Per tornare a Jabès, importa la manifesta e patologica volontà di disconoscere lo straniero che è in noi. Ma, soprattutto, in chiave sociopolitica, importa l’arroganza del potere che, per affermare e salvaguardare se stesso, è disposto a cancellare con un gesto milioni di possibili storie future. E rileva importa che la vera natura degli invasori, tenuta sapientemente nascosta alla popolazione, sembra venir dimenticata anche da chi siede nella stanza dei bottoni. Perché, appunto, il nemico deve rimanere un significante vuoto, uno stereotipo strumentale che definisce per via negationis tanto il soggetto quanto la sua appartenenza ad una comunità di eletti che blinda il proprio perimetro al grido di «Morte all’invasore, morte al mostro!».

Scissione

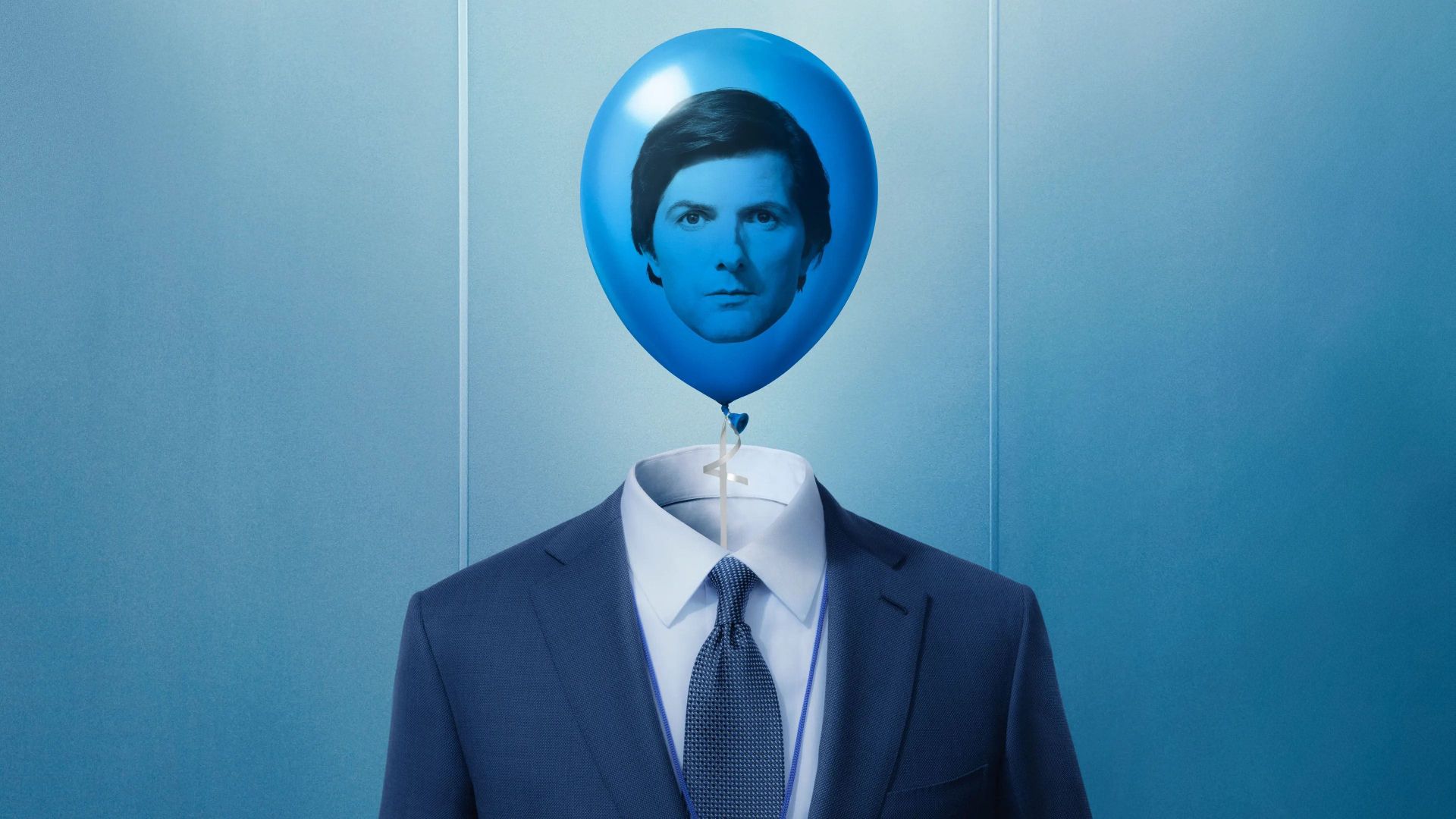

Scissione (Severance) – il secondo dei nostri esempi – è una serie del 2022 targata Apple Tv, di cui per ora sono disponibili due stagioni, anche se è già stata annunciata la messa in onda della terza. Ideata da Dan Erickson e prodotta da Ben Stiller (che dirige magistralmente anche metà degli episodi) rappresenta un piccolo capolavoro, sia per quanto riguarda la scrittura che le scelte estetico-formali. La vicenda, situata in un tempo imprecisato, ma ragionevolmente prossimo tanto al nostro passato recente, quanto al nostro futuro imminente, è ambientata in parte nella desolata cittadina di Kier – nello stato di New York – e in parte negli uffici della Lumen Industries, un’azienda tanto misteriosa quanto potente, che ha brevettato una procedura neurologica in grado di scindere la coscienza dei propri impiegati in due entità completamente distinte e irrelate. I dipendenti che sono stati sottoposti al processo di scissione – gli interni – sono completamente ignari di quanto accade loro al di fuori dell’ambiente lavorativo, mentre i loro corrispettivi mondani – gli esterni – non sanno nulla di ciò che avviene negli uffici dell’azienda con la quale hanno sottoscritto il contratto di assunzione. L’unica differenza di consapevolezza tra le due parti del sé scisso è che gli esterni hanno scelto di sottoporsi alla procedura, mentre gli interni l’hanno subita. Oltre a ciò, ed è un distinguo di non poco conto nell’economia dell’impianto narrativo, solo gli esterni possono risolvere il contratto, a significare che gli interni sono, loro malgrado, imprigionati in una realtà che non hanno scelto e dalla quale, al contrario degli alter ego che gli hanno in qualche modo generati, non possono evadere se non al prezzo del loro stesso autodissolvimento. Quanto alle ragioni che hanno portato ciascuno dei protagonisti a sottoporsi alla procedura e ad avere – si fa per dire – una seconda vita ignara della prima, sono sia di carattere personale (l’incapacità di sopportare il dolore di una perdita, un’omosessualità repressa vissuta come colpa, il senso di fallimento per la mancanza di un lavoro stabile) che dettate da deliri di marketing aziendale (l’erede al trono della famiglia Eagan – proprietaria della Lumen – che decide di sottoporre se stessa al processo di scissione per santificarne la fulgida efficacia).

Scissione (Severance) – il secondo dei nostri esempi – è una serie del 2022 targata Apple Tv, di cui per ora sono disponibili due stagioni, anche se è già stata annunciata la messa in onda della terza. Ideata da Dan Erickson e prodotta da Ben Stiller (che dirige magistralmente anche metà degli episodi) rappresenta un piccolo capolavoro, sia per quanto riguarda la scrittura che le scelte estetico-formali. La vicenda, situata in un tempo imprecisato, ma ragionevolmente prossimo tanto al nostro passato recente, quanto al nostro futuro imminente, è ambientata in parte nella desolata cittadina di Kier – nello stato di New York – e in parte negli uffici della Lumen Industries, un’azienda tanto misteriosa quanto potente, che ha brevettato una procedura neurologica in grado di scindere la coscienza dei propri impiegati in due entità completamente distinte e irrelate. I dipendenti che sono stati sottoposti al processo di scissione – gli interni – sono completamente ignari di quanto accade loro al di fuori dell’ambiente lavorativo, mentre i loro corrispettivi mondani – gli esterni – non sanno nulla di ciò che avviene negli uffici dell’azienda con la quale hanno sottoscritto il contratto di assunzione. L’unica differenza di consapevolezza tra le due parti del sé scisso è che gli esterni hanno scelto di sottoporsi alla procedura, mentre gli interni l’hanno subita. Oltre a ciò, ed è un distinguo di non poco conto nell’economia dell’impianto narrativo, solo gli esterni possono risolvere il contratto, a significare che gli interni sono, loro malgrado, imprigionati in una realtà che non hanno scelto e dalla quale, al contrario degli alter ego che gli hanno in qualche modo generati, non possono evadere se non al prezzo del loro stesso autodissolvimento. Quanto alle ragioni che hanno portato ciascuno dei protagonisti a sottoporsi alla procedura e ad avere – si fa per dire – una seconda vita ignara della prima, sono sia di carattere personale (l’incapacità di sopportare il dolore di una perdita, un’omosessualità repressa vissuta come colpa, il senso di fallimento per la mancanza di un lavoro stabile) che dettate da deliri di marketing aziendale (l’erede al trono della famiglia Eagan – proprietaria della Lumen – che decide di sottoporre se stessa al processo di scissione per santificarne la fulgida efficacia).

L’ambiente lavorativo è asettico, labirintico, claustrofobico, volutamente estraniante, dominato da un bianco privo di spessore e di tempo; mentre la vita lavorativa degli interni – che è l’unica di cui dispongono – è sempre identica a se stessa, se non per il fatto che, di tanto in tanto, è costellata da surreali siparietti fatti di recite, cappellini e premi produzione della portata di un dolcetto in più da consumare durante la pausa pranzo. Per il resto il loro lavoro consiste nell’individuare e rimuovere numeri «pericolosi» da enormi set di dati, senza sapere realmente quale sia il loro significato. Una surreale distopia dell’assurdo che però scompare dalla memoria una volta oltrepassata la soglia dell’azienda. Così come scompaiono lo sfruttamento, le vessazioni e le torture psicologiche a cui vengono sottoposti gli interni ogni volta che cercano di evadere dalla routine alienante.

Un dispositivo espropriante quasi perfetto che però si inceppa quando un ex collega di Mark (il personaggio principale della serie) viene ucciso dopo aver contattato il suo esterno e avergli fatto capire che è possibile la reintegrazione parziale delle due parti scisse e che la Lumen non è esattamente quello che sembra. È questo l’evento scatenante che, in una atmosfera cupa e straniante, nella quale si fondono noir, thriller, spy story e qualche venatura horror, mette in moto il meccanismo che porterà gli interni a voler accedere con la coscienza intatta al mondo dei propri esterni, per carpire le ragioni di un esilio che è tutt’uno con la loro nascita tardiva.

Oltre il rimosso

Come si evince da questa breve ricostruzione la trama, di cui non sveleremo altro, è molto sofisticata e si presta a molteplici livelli di lettura. Se in forma piuttosto esplicita l’idea centrale della serie allude a Freud e al rapporto tra Io e Es (anche se ovviamente in forma rovesciata, visto che la parte rimossa non è quella sofferente ma quella apparentemente felice che trova nel lavoro una distrazione dalla nevrosi del quotidiano), il modo in cui evolve il racconto intercetta una serie di riflessioni e di tematiche ognuna delle quali meriterebbe di essere trattata a parte. Alienazione (nel senso marxiano del termine), disumanizzazione, dominio, controllo, potere, memoria, identità; e, anche se in forma non immediata, ma non per questo meno stimolante, la questione del nemico posta in relazione proprio con il concetto di identità scissa e alterità rimossa. Perché dal momento in cui ciascuno degli interni, grazie a un breve episodio di reintegrazione, entra in contatto con la parte a lui sconosciuta della propria vita, si innesca un movimento a spirale che porterà le due metà della coscienza disgregata a diventare una nemica dell’altra; un processo di progressiva e sistematica ostilizzazione del rimosso che, se declinata in chiave politico-sociale, rischia di congelarsi in una frattura insanabile – quasi un nuovo nomos della Terra in forma di muro – che pone come inaggirabile e costituente del nostro stesso patto fondativo la distinzione fittizia tra «noi» – i buoni – e «loro» – i nemici. Dicevano Chamosieau e Glissant che «Ogni volta che una cultura o una civiltà non è riuscita a pensare l’altro, a pensarsi con l’altro, a pensare l’altro in sé, queste rigide difese di ferro, di filo spinato, di reti elettrificate o di ideologie chiuse si sono innalzate, sono crollate e ora ritornano con nuovi stridori»2. Perché se è vero che l’identità pensata come «muro» è presente in tutte le culture, è in Occidente che ha mostrato (e continua a mostrare) tutta la sua forza di devastazione.

Per ora non è dato sapere se l’umanità presente e futura della Fredda guerra dei mondi troverà un modo di convivere pacificamente o se i personaggi di Scissione riusciranno a ricomporre la lacerazione che, per loro stessa mano, ha precipitato parte della loro identità in territorio ostile. Certo è che solo accettando l’altro che è in noi riusciremo ad abbattere il muro da noi stessi edificato e forse, come auspicava il compianto Alessandro Leogrande, a farci testimoni dell’unicità di ogni ferita, compresa la nostra.

]]>

Saidiya Hartman, Perdi la madre, Tamu Edizioni, Napoli 2021, pp. 332, 18 euro

Saidiya Hartman, Perdi la madre, Tamu Edizioni, Napoli 2021, pp. 332, 18 euro

«Un viaggio lungo la rotta atlantica degli schiavi» recitano sia la copertina che il frontespizio del testo di Saidiya Hartman edito da Tamu, ma andrebbe aggiunto che involontariamente lo stesso libro ci accompagna lungo le linee di faglia di un percorso le cui fratture risultano essere altrettanto significative quanto l’apparente unità della sua eredità storica e sociale.

Quello che chi scrive non esiterebbe a definire come un romanzo-saggio, vista la passione e l’impegno compresi nel narrare elementi di storia che poco a poco [...]]]>

Saidiya Hartman, Perdi la madre, Tamu Edizioni, Napoli 2021, pp. 332, 18 euro

Saidiya Hartman, Perdi la madre, Tamu Edizioni, Napoli 2021, pp. 332, 18 euro

«Un viaggio lungo la rotta atlantica degli schiavi» recitano sia la copertina che il frontespizio del testo di Saidiya Hartman edito da Tamu, ma andrebbe aggiunto che involontariamente lo stesso libro ci accompagna lungo le linee di faglia di un percorso le cui fratture risultano essere altrettanto significative quanto l’apparente unità della sua eredità storica e sociale.

Quello che chi scrive non esiterebbe a definire come un romanzo-saggio, vista la passione e l’impegno compresi nel narrare elementi di storia che poco a poco sembrano fondersi con la vita e le memorie personali dell’autrice, costituisce infatti una sorta di viaggio lungo quella linea del colore che fin dall’epoca coloniale sembrerebbe aver costituito l’unico momento, per quanto doloroso, di unione tra coloro che dall’Africa furono deportati verso le Americhe e i loro discendenti.

Saidiya Hartman, che i lettori di Carmilla hanno avuto modo di incontrare già in occasione di due precedenti recensioni dei suoi libri (qui e qui ), per prima ha cercato di descrivere la “vita della schiavitù dopo la sua morte” ovvero la sopravvivenza di una separazione razziale insuperabile all’interno degli Stati Uniti, e forse dell’intero mondo occidentale bianco, che costituisce di fatto la base dei Black Studies più recenti basati spesso su quello che Kevin Ochieng Okoth ha definito come African Pessimism 2.01. Sempre secondo Okoth, però, a differenza di altri teorici dell’AP 2.0:

Per Hartman, l’abolizione formale della schiavitù negli Stati Uniti non ha prodotto una reale discontinuità nella violenza razziale. Troviamo oggi i segni di tale violenza nelle “ridotte chance di vita, nel limitato accesso alla salute e all’educazione, nelle morti premature, nelle incarcerazioni e nell’impoverimento” della gente nera. L’abolizione formale e la Ricostruzione non hanno portato all’emancipazione. Questi eventi sono piuttosto serviti come tappe della “transizione fra modi di servitù e subordinazione razziale”. Mettendo in primo piano il violento processo di subordinazione razziale, Hartman vuole mostrare che la violenza della schiavitù non è limitata alla “costruzione dello schiavo come oggetto”; infatti l’umanità dei soggetti resi schiavi era fondamentale per il progetto di subordinazione razziale. I neri, perciò, non sono oggetti subumani[…], bensì soggetti razzializzati che sono assolutamente parte della sfera sociale e politica.

Diversamente dall’AP 2.0 Hartman enfatizza la capacità di resistere della gente nera. In Vite ribelli, bellissimi esperimenti (2019) impiega il metodo della “affabulazione critica” per svelare le storie delle giovani donne nere e delle persone di genere non tradizionale negli Stati Uniti a cavallo del ventesimo secolo. In città come New York e Filadelfia, queste donne, a poche generazioni di distanza dalla schiavitù, erano sottoposte a nuove forme di razzializzazione e di asservimento e oppressione di genere. Hartman argomenta che queste donne nere erano impegnate in “piccole” rivoluzioni “per costruire vite autonome e bellissime, sottrarsi alle nuove forme di asservimento che le attendevano, e vivere come se fossero libere”. Hartman crea una contro-narrazione rispetto ai documenti ufficiali, nei quali troviamo silenzio o rimozione quando cerchiamo prove di queste vite ribelli. In una breve annotazione teorica, ci ricorda che il termine “ribelle” fa parte di una famiglia di parole che include “errante, fuggitivo, recalcitrante, anarchico, ostinato, spericolato, fastidioso, riottoso, tumultuoso, ribelle e selvaggio”. Il suo progetto appartiene alla tradizione dell’anarchismo americano (“anche se non ha letto God and the State o What is Property? oppure The Conquest of Bread, il pericolo che lei e altri come lei rappresentano è grande al pari di… Emma Goldman e Alexander Berkman”), tradizione alla quale non è però mai riducibile. Si tratta piuttosto di una pratica radicale nera che non può essere ricondotta ad altre ideologie politiche2.