di Valerio Evangelisti

Mentre scrivo non so che fine abbia fatto Cesare Battisti. Se sia in effetti fuggito o se, come affermano i suoi avvocati, possa essere vittima di una crisi depressiva.

Mentre scrivo non so che fine abbia fatto Cesare Battisti. Se sia in effetti fuggito o se, come affermano i suoi avvocati, possa essere vittima di una crisi depressiva.

La mia speranza è che la prima ipotesi sia quella vera. Che ancora una volta l’eterno fuggitivo sia scivolato dalle mani dei suoi eterni aguzzini e si trovi lontano, lontanissimo. Momento, certo, terribilmente doloroso per lui. La prima volta che scappò di prigione era appena ventenne, adesso ha cinquant’anni e due figlie, una di nove e l’altra di diciannove anni. Meglio però questo distacco che venire seppellito per sempre in un carcere. Cesare non è tipo da carcere. Nessuno lo è, in effetti, ma lui meno di tutti. Eppure è da quando era adolescente che pesa su di lui l’ombra della prigione. Vi è finito in Italia, in Messico, in Francia. Ogni volta è riuscito a tornare in libertà, per vie legali o illegali. Ha praticato con sistematicità il diritto all’evasione, e ha fatto benissimo. Questa volta soprattutto.

Leggo sul Corriere della Sera del 23 agosto una dichiarazione del procuratore aggiunto di Milano Armando Spataro. Dopo avere definito Battisti un “assassino puro”, qualsiasi cosa voglia dire simile espressione balorda, formula un auspicio: “Comunque mi auguro che nessuno dica che tutto sommato era giusto che Battisti fuggisse, visto il sistema delle leggi italiane.”

Mai speranza fu tanto delusa. Siamo in tantissimi in Italia e, oserei dire, nel mondo, a confidare che Cesare Battisti riesca a trovare rifugio là dove nessuno potrà più trovarlo. Parlo di noi che conosciamo in quale maniera diventò un ricercato. Vediamo di ricapitolarla per l’ennesima volta.

Negli anni ’70 Battisti è un ladruncolo che, approdato a Milano, si politicizza a contatto con un collettivo autonomo di periferia. Ai margini di quel collettivo nascono i PAC, Proletari Armati per il Comunismo: una sessantina di giovani, per lo più operai o disoccupati, che compiono numerose rapine, alcuni ferimenti e quattro omicidi. Questi ultimi vengono commessi non da tutti i PAC, ma solo da una frangia.

Nel 1979 i PAC rivendicano l’assassinio di Pierluigi Torregiani: un gioielliere che, poco tempo prima, aveva ucciso un rapinatore e forse un cliente nel corso di un assalto al ristorante in cui stava cenando (per la cronaca e i commenti, rimando a La Repubblica di quel periodo, piuttosto diversa da La Repubblica attuale).

L’omicidio Torregiani (nel corso del quale il gioielliere ferisce accidentalmente il figlio, in seguito rimasto paraplegico) provoca l’arresto di decine di militanti autonomi del quartiere. L’istruttoria è tipica del periodo, in cui il recente assassinio del giudice Alessandrini ha scatenato la magistratura. Vengono presentate ben tredici denunce di casi di tortura, tutte archiviate con i pretesti più vari. Vengono estorte confessioni poi ritrattate. Si passa da un presunto colpevole all’altro, in una ridda che la stampa democratica di allora (c’è stato un tempo in cui è esistita) non manca di denunciare. Infine, in sintonia con le “leggi di emergenza” votate a spron battuto, si riversa sugli imputati, inclusi quelli minori, una valanga di condanne esorbitanti, tra le più severe mai comminate.

E’ il 1981. Tra gli imputati minori figura Cesare Battisti, che dei PAC non è il leader, ma un militante qualsiasi. E’ in prigione già da due anni, e si vede condannare a dodici anni e mezzo di carcere — un’enormità, ma l’emergenza prevede il raddoppio delle pene previste dal codice – per “partecipazione a banda armata”, senza imputazioni specifiche. E’ stato allontanato dal processo per condotta indisciplinata. Poco dopo, i suoi difensori saranno a loro volta arrestati.

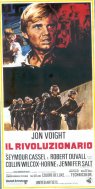

Accetta a quel punto l’aiuto di un’organizzazione che si dedica a fare evadere i detenuti politici, e scappa dal carcere di Frosinone in cui è rinchiuso. Resta a lungo nascosto in cima a una montagna col suo compagno di cella, un camorrista. Attraversa poi l’Italia e varca le Alpi a piedi. Dalla Francia riesce a raggiungere il Messico, dove si stabilisce a Puerto Escondido (è a Battisti che si ispira il personaggio interpretato da Claudio Bisio nel noto film). Arrestato dalla polizia messicana e poi rilasciato, si dedicherà alle più fallimentari attività commerciali, finché Paco Ignacio Taibo II non lo spingerà a dedicarsi alla letteratura.

Nel 1982, senza che Battisti ne sappia nulla, inizia un secondo e ancor più minaccioso capitolo della sua vicenda. Viene arrestato un militante di Prima Linea, ex dei PAC, di nome Pietro Mutti. E’ già in vigore la prima legislazione sui pentiti, che accorda consistenti sconti di pena a chi — a prescindere dal “pentimento” effettivo, di cui non frega nulla a nessuno — denunci ex compagni implicati come lui in attività terroristiche. Mutti finisce sotto la tutela di uno dei magistrati che gestirono il caso Torregiani, Armando Spataro, fautore tra i più convinti dell’efficacia del pentitismo (lo è tuttora, malgrado le vicende Tortora, Sofri e tante altre simili).

A cinque anni dal primo processo Torregiani, Mutti comincia a sparare nomi, primo fra tutti quello di Battisti. Gli attribuisce tre degli omicidi rivendicati dai PAC (Santoro, Campagna e Sabbadin, in quest’ultimo caso con un ruolo di copertura), il consenso a quello di Torregiani (consenso trasformato da Spataro in “ruolo organizzativo”: se Battisti aveva preso parte all’attentato a Sabbadin, non poteva ignorare quello a Torregiani, avvenuto lo stesso giorno alla stessa ora), più oltre 60 tra rapine e ferimenti. In pratica, Mutti riversa su Battisti l’intera attività criminale dei PAC.

Ciò non senza contraddizioni. Si legge infatti a proposito di Mutti, in una sentenza di Cassazione emessa nel 1993:

“Questo pentito è uno specialista nei giochi di prestigio tra i suoi diversi complici, come quando introduce Battisti nella rapina di viale Fulvio Testi per salvare Falcone (…) o ancora Lavazza o Bergamin in luogo di Marco Masala in due rapine veronesi”.

Più sotto:

“Del resto, Pietro Mutti utilizza l’arma della menzogna anche a proprio favore, come quando nega di avere partecipato, con l’impiego di armi da fuoco, al ferimento di Rossanigo o all’omicidio Santoro; per il quale era d’altra parte stato denunciato dalla DIGOS di Milano e dai CC di Udine. Ecco perché le sue confessioni non possono essere considerate spontanee”.

Una quantità di volte, ricorda l’avvocato Giuseppe Pelazza, Mutti fece il nome di Battisti in rapporto a qualche atto criminale e, ogni volta che la circostanza fu smentita, si giustificò dicendo che aveva riversato la colpa sul più giovane del gruppo, per di più latitante. Come dire, qualcuno che non correva rischi.

Questo bel tipo di pentito fu poi utilizzato in parecchi altri processi, dove si fece accusatore di innocenti; infine fu scaricato quando, in occasione della cosiddetta “pista veneta”, le sue dichiarazioni sfociarono nel puro delirio. Emotivamente e psichicamente fragile, era chiaramente condotto per mano (in senso figurato) da un’udienza all’altra. Naturalmente fu scarcerato, malgrado la confessa partecipazione ad alcuni degli omicidi dei PAC. Un po’ la stessa sorte toccata a un altro pentito “scoperto” da Spataro, Marco Barbone, messo in libertà malgrado l’assassinio di Walter Tobagi direttamente commesso, e portato a sua volta da un processo all’altro (incluso il famigerato “caso 7 aprile”) a effettuare riconoscimenti quasi tutti sballati.

Ma torniamo al nostro tema. Mentre l’ “attendibile” pentito Mutti gli prepara una condanna all’ergastolo, Battisti, che conduce in Messico la propria vita picaresca ed è convinto di avere sul groppone “solo” dodici anni di carcere, ignora ciò che lo aspetta. Lo scoprirà nel 1989, quando lascerà il Messico e si trasferirà in Francia. Giudicato in contumacia, nella più completa assenza di contatti con gli avvocati difensori, è ormai condannato a vita e privato di ogni possibilità di ripetizione del processo. In nome della cosiddetta “dottrina Mitterrand”, la Francia gli spalanca le porte per tredici anni. Battisti tenta di mettere in piedi una lavanderia, lavora come cameriere in un ristorante, fa il pizzaiolo e lo sguattero. Malgrado le difficoltà economiche, mette su famiglia. Infine scrive romanzi noir che hanno un certo successo, anche se, per campare, deve fare il portinaio nello stabile in cui abita.

Il resto è storia odierna. Dopo tredici anni di relativa tranquillità, Battisti è di nuovo in fuga. Condannato dalla nuova sintonia repressiva dei governi italiano e francese, vittima di una sentenza vergognosa (dettata dall’Italia) che ha calpestato ogni parvenza di diritto, privato anticipatamente di ogni possibilità di ricorso da una dichiarazione di Chirac in persona con il compare Berlusconi al fianco, ha visto svanire per sempre qualsiasi speranza di ottenere giustizia. Avrebbe dovuto rassegnarsi a finire i suoi giorni tra quattro pareti di cemento.

Ma Battisti non è così. Fuggiasco di professione davanti alle circostanze avverse che hanno costellato tutta la sua vita, lui è capace di sgattaiolare tra le gambe di chi cerca di afferrarlo. Adesso forse è là, in qualche paese remoto, che scappa come un furetto, spaventato e astuto. Come sempre.

Se corre così forte è perché conosce bene l’identità del nemico. Non si tratta solo dei fascisti più o meno riciclati che, oggi al governo in Italia, fanno lo sporco mestiere di sempre, magari su scala più vasta. Proprio mentre Battisti era più vulnerabile, Fassino, Diliberto e D’Alema facevano a gara nel rivendicare chi, tra loro, avesse per primo cercato di farlo estradare. Adesso che Battisti (una delle loro tante prede: c’è stato anche Ocalan, per dirne una, ci sono gli altri esuli in Francia) è uccel di bosco, si scagliano contro la mancata introduzione del mandato di cattura europeo, buono a trasformare l’Europa in un’immensa galera. Ai loro lati, una coorte sinistra di magistrati applaude e agita cappi e manette.

Oggi costoro professano il verbo neoliberale, ma sono eredi, per citare testualmente Cossiga, “del Pci che ha collaborato con noi in forme molto più forti di quello che comunemente la gente crede (e che non rivelo perché non voglio che parte dell’ex Pci getti fango su Ugo Pecchioli)”. Insomma, i soliti “picisti” di un tempo che fecero della delazione una strategia, della prigione ai dissidenti uno scopo, dei pentiti un mezzo, delle leggi speciali un’arma. Non a caso li si trova equamente ridistribuiti tra centrosinistra e centrodestra. Si chiamino Massimo D’Alema o Giuliano Ferrara, lo stalinismo lo hanno nel sangue. E, malgrado le apparenze, un cordone ombelicale tra post-stalinisti e post-fascisti, rinsaldato a Genova da un massacro predisposto dai primi e attuato dai secondi, li unisce ancora. Anche il patto Ribbentrop-Molotov hanno nel sangue.

Corri, Cesare, corri. Spero di non avere tue notizie per molti anni. Poi, appena sarà possibile, ti raggiungerò in qualche angolo del mondo in uno di quei baretti di periferia che prediligi, a berci una tequila alla faccia di tutte queste merde.