di Sandro Moiso

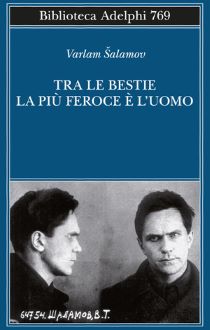

Varlan Šalamov, Tra le bestie la più feroce è l’uomo, a cura di Irina Sirotinskaja, traduzione di Claudia Zonghetti, Adelphi Edizioni, Milano 2024, pp. 468, 24 euro

Varlan Šalamov, Tra le bestie la più feroce è l’uomo, a cura di Irina Sirotinskaja, traduzione di Claudia Zonghetti, Adelphi Edizioni, Milano 2024, pp. 468, 24 euro

Ogni nuova uscita in Italia di un’opera di Varlam Tichonovič Šalamov dovrebbe rappresentare un evento culturale di rara importanza, ma anche se l’autore russo è stato tradotto nel nostro paese fin dal 1976, sei anni prima della sua morte, ancora non sembra aver raggiunto la notorietà che sicuramente meriterebbe. Quasi che non si trattasse altro che di un fantasma o di un ricordo da cancellare, per alcuni, o da utilizzare, per altri, per condannare in blocco l’esperienza sovietica nel suo insieme, dalla Rivoluzione di Ottobre almeno fino agli anni successivi alla morte di Stalin, invece che di una delle voci più significative e potenti dell’intera letteratura del ‘900.

Quella prima pubblicazione italiana, ovvero Kolyma. Racconti dai lager staliniani, a cura di Piero Sinatti ed edita da Savelli, con una traduzione condotta sul testo russo dallo stesso curatore, avvenne senza il consenso dell’autore, anticipando una pratica editoriale per cui in Occidente le novelle di Šalamov sarebbero state pubblicate in prima battuta senza la conoscenza o il consenso dell’autore che, per questo motivo, mostrò sempre un particolare risentimento, poiché dallo sfruttamento editoriale occidentale della sua opera più importante Šalamov non avrebbe mai guadagnato un solo rublo. Cosa che, tra le molte altre, lo avrebbe costretto a trascorrere gli ultimi anni di vita in precarie condizioni economiche, in una casa di riposo per scrittori anziani e disabili situata a Mosca.

Nato a Vologda nel 1907 e scomparso a Mosca nel 1982, Varlan Šalamov è stato uno scrittore, poeta e giornalista d’età sovietica. Prigioniero politico per lunghi anni, sopravvisse all’esperienza del gulag nel corso dei più di vent’anni che trascorse nel bacino della Kolyma che prende il nome dall’omonimo fiume artico della Russia siberiana nordorientale che sfocia nel Mare della Siberia Orientale), dopo aver percorso 2.129 chilometri.

Nato a Vologda nel 1907 e scomparso a Mosca nel 1982, Varlan Šalamov è stato uno scrittore, poeta e giornalista d’età sovietica. Prigioniero politico per lunghi anni, sopravvisse all’esperienza del gulag nel corso dei più di vent’anni che trascorse nel bacino della Kolyma che prende il nome dall’omonimo fiume artico della Russia siberiana nordorientale che sfocia nel Mare della Siberia Orientale), dopo aver percorso 2.129 chilometri.

Il fiume Kolyma attraversa una delle regioni più fredde ed inospitali della Siberia, caratterizzata dal permafrost e da un clima estremo, dove si raggiungono temperature minime fra le più basse dell’emisfero settentrionale del pianeta, motivo per cui il fiume è ghiacciato per la maggior parte dell’anno Negli anni dello stalinismo tale regione costituiva la sede di alcuni dei più importanti e conosciuti campi di lavoro forzato, essenzialmente costruiti per lo sfruttamento delle abbondanti risorse minerarie (soprattutto oro), nei quali, secondo le cifre riportate da diversi storici, dagli anni Trenta fino ai primi Cinquanta morirono circa tre milioni di deportati.

Il fiume Kolyma attraversa una delle regioni più fredde ed inospitali della Siberia, caratterizzata dal permafrost e da un clima estremo, dove si raggiungono temperature minime fra le più basse dell’emisfero settentrionale del pianeta, motivo per cui il fiume è ghiacciato per la maggior parte dell’anno Negli anni dello stalinismo tale regione costituiva la sede di alcuni dei più importanti e conosciuti campi di lavoro forzato, essenzialmente costruiti per lo sfruttamento delle abbondanti risorse minerarie (soprattutto oro), nei quali, secondo le cifre riportate da diversi storici, dagli anni Trenta fino ai primi Cinquanta morirono circa tre milioni di deportati.

Di questo autentico inferno in terra, già utilizzato dal regime zarista, ma in seguito allargato e reso più efficiente da quello staliniano, esistono numerose testimonianze, a partire dalla Memoria della casa dei morti di Fëdor Dostoevskij1 fino alla dettagliata descrizione dell’Arcipelago Gulag di Aleksandr Solženicyn, certamente quest’ultimo tra i più importanti testimoni dell’esperienza concentrazionaria siberiana.

Ma tra l’ultimo e Šalamov intercorrono svariati gradi di diversità, sia sul piano politico che letterario. Infatti il secondo, figlio di un prete ortodosso, dopo tre anni trascorsi nello studio del diritto sovietico presso l’Università Statale di Mosca, fu arrestato il 19 febbraio del 1929 e condannato a tre anni di lavori forzati nella città di Višera, nella zona degli Urali, per essersi unito ad un gruppo trotzkista. L’accusa era quella di aver distribuito le Lettere al Congresso del Partito, note anche come Testamento di Lenin, in cui venivano sollevate critiche all’operato di Stalin, oltre a quella di aver partecipato ad un picchetto dimostrativo per il decimo anniversario della Rivoluzione d’ottobre con lo slogan Abbasso Stalin!2. E precipitando così in un sistema carcerario spietato tanto con i condannati quanto con i loro momentanei aguzzini.

Ma tra l’ultimo e Šalamov intercorrono svariati gradi di diversità, sia sul piano politico che letterario. Infatti il secondo, figlio di un prete ortodosso, dopo tre anni trascorsi nello studio del diritto sovietico presso l’Università Statale di Mosca, fu arrestato il 19 febbraio del 1929 e condannato a tre anni di lavori forzati nella città di Višera, nella zona degli Urali, per essersi unito ad un gruppo trotzkista. L’accusa era quella di aver distribuito le Lettere al Congresso del Partito, note anche come Testamento di Lenin, in cui venivano sollevate critiche all’operato di Stalin, oltre a quella di aver partecipato ad un picchetto dimostrativo per il decimo anniversario della Rivoluzione d’ottobre con lo slogan Abbasso Stalin!2. E precipitando così in un sistema carcerario spietato tanto con i condannati quanto con i loro momentanei aguzzini.

D’estate si lavorava dieci ore al giorno, senza festivi, con una sola turnazione, come dicevano lì: una giornata di riposo ogni dieci giorni. In ottobre le ore diventavano otto, in dicembre sei, in gennaio quattro. In febbraio la curva di rialzava: prima sei, poi otto, e poi di nuovo dieci ore.

“In un giorno la Kolyma estrae tanto di quell’oro che ci si potrebbe sfamare il mondo per ventiquattro ore” scrisse Berzin sulla Pravda nel 1936 per le celebrazioni dei tre anni della sua impresa, quando i primi seicento chilometri della celebre “rotabile” della Kolyma erano già stati costruiti.

Nel 1937, in veste di ordinaria integrazione, alla Kolyma vennero mandati i trockisti, come li chiamavano allora. Tra i quali figuravano molti conoscenti di Berzin. Erano arrivati con delle strane istruzioni: “da utilizzare solo per lavori fisici pesanti”, vietare la corrispondenza, riferire mensilmente sulla loro condotta.

Berzin e Filippov fecero rapporto: quel contingente non era adatto alle condizioni dell’Estremo Nord, glieli avevano mandati senza la documentazione medica necessaria, nei convogli c’erano molti vecchi e malati, il novante per cento dei nuovi detenuti aveva svolto solo lavoro intellettuale, ed era del tuto antieconomico utilizzarli nell’Estremo Nord.

Berzin venne convocato a Mosca con un telegramma e arrestato direttamente sul treno. E ora aspettava la morte dentro una cella3.

Rilasciato nel 1931, dopo che nel 1936 aveva visto la luce il suo primo racconto, Le tre morti del Dottor Austino, fu nuovamente arrestato il 12 gennaio 1937, durante le grandi purghe, per “attività trockiste contro-rivoluzionarie” e mandato ai lavori forzati per cinque anni nella Kolyma, dove ne 1943 gli venne inflitta una seconda pena, stavolta per dieci anni, per “agitazione antisovietica”.

Durante la prigionia lavorò prima nelle miniere d’oro, poi in quelle di carbone. Durante tale periodo Šalamov si ammalò di tifo e più volte fu posto in regime punitivo, sia per reati d’opinione sia per tentativi di fuga. A differenza di Solženicyn, però, negli scritti di Šalamov non si avverte mai l’afflato religioso e nazionalistico del primo, mentre invece, anche nei momenti più bui narrati nei suoi racconti della Kolyma, si avverte una certa dose di ironia che spesso riesce a far sorridere il lettore, tipica espressione della letteratura russa, da Puškin a Gogol’ fino ad altri scrittore russi e sovietici del XIX e del XX secolo.

Durante la prigionia lavorò prima nelle miniere d’oro, poi in quelle di carbone. Durante tale periodo Šalamov si ammalò di tifo e più volte fu posto in regime punitivo, sia per reati d’opinione sia per tentativi di fuga. A differenza di Solženicyn, però, negli scritti di Šalamov non si avverte mai l’afflato religioso e nazionalistico del primo, mentre invece, anche nei momenti più bui narrati nei suoi racconti della Kolyma, si avverte una certa dose di ironia che spesso riesce a far sorridere il lettore, tipica espressione della letteratura russa, da Puškin a Gogol’ fino ad altri scrittore russi e sovietici del XIX e del XX secolo.

Per riscoprire o scoprire per la prima volta le doti e le capacità di questo grande e perseguitato scrittore, si rivela dunque veramente utile e ricca di spunti la raccolta di testi appena pubblicata dalle edizioni Adelphi, Tra le bestie la più feroce è l’uomo, che si inserisce nella pubblicazione dei suoi scritti, editi e non in Italia, che la casa editrice del fu Roberto Calasso porta meritoriamente avanti da anni4. Il testo raccoglie scritti prodotti fra gli anni Cinquanta e Settanta ed è apparso per la prima volta nel 2004.

Per riscoprire o scoprire per la prima volta le doti e le capacità di questo grande e perseguitato scrittore, si rivela dunque veramente utile e ricca di spunti la raccolta di testi appena pubblicata dalle edizioni Adelphi, Tra le bestie la più feroce è l’uomo, che si inserisce nella pubblicazione dei suoi scritti, editi e non in Italia, che la casa editrice del fu Roberto Calasso porta meritoriamente avanti da anni4. Il testo raccoglie scritti prodotti fra gli anni Cinquanta e Settanta ed è apparso per la prima volta nel 2004.

Testi che, oltre che all’esperienza della Kolyma che rimane centrale nella vita e nell’opera di Šalamov, ci riportano anche alla Vologda della sua infanzia, dove si manifestarono precocemente sia l’amore per la poesia che l’insaziabile sete di libri; ma anche alla rigogliosa scena letteraria sovietica degli anni Venti, dove brillavano le stelle di Šklovskij, Majakovskij, Mandel’štam e Bulgakov. Uno straordinario e quasi unico ambiente letterario e artistico messo in moto dalla Rivoluzione, ma presto destinato a scomparire, «spazzato via dalla scopa di ferro dello Stato». Mentre in chiusura ci riporta al tempo della sua riabilitazione ufficiale e dell’amicizia con Pasternak.

Ho molti dubbi, troppi. E’ una domanda che chiunque scriva memorie, qualunque scrittore grande o piccolo, conosce: servirà a qualcuno questo mio racconto? […] A chi servirà da esempio? Educherà qualcuno a non cedere al male e a fare il bene? Sarà o non sarà un’affermazione del bene, del bene sempre e comunque, dato che è nel valore etico dell’arte che vedo l’unico suo vero criterio… E poi perché io? Non sono né Amundsen né Peery… La mia esperienza è condivisa da milioni di persone. E non c’è dubbio che fra quei milioni c’è gente con una vista più acuta della mia, con una passione più forte, una memoria migliore e un talento più grande del mio5.

È un interrogativo doloroso quello che Varlan Šalamov si pone nello scritto degli anni Settanta qui riportato. Pagine in cui Šalamov non si limita a mettere a nudo se stesso, ma rivive e ci fa vivere l’inferno del lager: l’implacabile freddo siberiano, la fame assillante, l’umiliazione continua dei lavori forzati e delle violenze, e tutte le efferate tecniche messe in atto dal potere sovietico per ridurre i detenuti a “relitti umani”. Condizione cui, nel 1946, lo stesso era stao ridotto. Una violenza, quella di ridurre un detenuto allo stremo, per cui esisteva anche un termine gergale russo dochodjaga, “giunto in fondo”. Una condizione cui il detenuto giungeva dopo essere stato picchiato da tutta la scorta. «Diventi un dochodjaga e tocchi il fondo quando ti indebolisci del tutto a causa della mansione troppo gravosa, senza dormire a sufficienza, un lavoro di manovalanza a cinquanta gradi sotto zero» come avrebbe ricordato ancora l’autore russo in altre sue memorie.

È un interrogativo doloroso quello che Varlan Šalamov si pone nello scritto degli anni Settanta qui riportato. Pagine in cui Šalamov non si limita a mettere a nudo se stesso, ma rivive e ci fa vivere l’inferno del lager: l’implacabile freddo siberiano, la fame assillante, l’umiliazione continua dei lavori forzati e delle violenze, e tutte le efferate tecniche messe in atto dal potere sovietico per ridurre i detenuti a “relitti umani”. Condizione cui, nel 1946, lo stesso era stao ridotto. Una violenza, quella di ridurre un detenuto allo stremo, per cui esisteva anche un termine gergale russo dochodjaga, “giunto in fondo”. Una condizione cui il detenuto giungeva dopo essere stato picchiato da tutta la scorta. «Diventi un dochodjaga e tocchi il fondo quando ti indebolisci del tutto a causa della mansione troppo gravosa, senza dormire a sufficienza, un lavoro di manovalanza a cinquanta gradi sotto zero» come avrebbe ricordato ancora l’autore russo in altre sue memorie.

La sua vita sarebbe stata salvata da un medico anche lui prigioniero, Andrej Pantjuchov che, correndo qualche rischio, riuscì a prenderlo come proprio assistente presso l’ospedale del campo, dove iniziò a lavorare stabilmente come infermiere, un po’ come il protagonista di Il primo cerchio di Solženicyn. Questa nuova sistemazione gli consentì di sopravvivere e, successivamente, di riprendere a scrivere. Esperienza e dubbi che lo accomunano ad un altro celebre sopravvissuto e “salvato”, Primo Levi, e che dimostrano come tutti i parallelismi tra gulag sovietico e lager nazisti siano pienamente giustificati. Anche se Levi, al momento della pubblicazione dei primi racconti di Šalamov in Italia, non seppe riconoscerne la comune volontà di «catturare briciole di verità, per quanto squallide siano» e, nel commentare il capolavoro, non riuscì ad andare oltre una “commozione e simpatia” per le pagine dello scrittore russo. Forse ancora parzialmente abbagliato dal “mito politico” della presunta “unicità” della Shoa e di un male considerato “assoluto” da chi si ostinava e si ostina a negare gli orrori del gulag e della repressione staliniana, ovvero di quel “male” di cui parlava l’autore russo nei suoi racconti.

Šalamov, rilasciato nel 1951, avrebbe continuato a lavorare e scrivere nello stesso ospedale, finché, nel 1952, dopo aver spedito alcune sue poesie a Boris Pasternak, avrebbe avuto modo di tornare a Mosca e di conoscere e frequentare, dopo la morte di Stalin nel 1953 e dopo la sua personale riabilitazione ufficiale avvenuta nel 1956, altri importanti scrittori come Solženicyn e Nadežda Mandel’štam, oltre che lo stesso Pasternak.

Šalamov, rilasciato nel 1951, avrebbe continuato a lavorare e scrivere nello stesso ospedale, finché, nel 1952, dopo aver spedito alcune sue poesie a Boris Pasternak, avrebbe avuto modo di tornare a Mosca e di conoscere e frequentare, dopo la morte di Stalin nel 1953 e dopo la sua personale riabilitazione ufficiale avvenuta nel 1956, altri importanti scrittori come Solženicyn e Nadežda Mandel’štam, oltre che lo stesso Pasternak.

Purtroppo il metodo dell’eliminazione dei famigliari e dell’isolamento anche morale dei condannati, tipico dello stalinismo e delle sue crudeli e ferree logiche, avrebbe fatto sì che, al termine della prigionia, l’autore scoprisse che la sua famiglia non esisteva più e che la figlia, ormai adulta, rifiutava di riconoscerlo. Le sue condizioni di salute, nel frattempo, erano talmente peggiorate da far sì che, ormai invalido, gli fosse assegnata una pensione. Soltanto nel 1978, a Londra, sarebbe stata stampata la prima edizione integrale in russo dei suoi racconti, mentre nel 1987, cinque anni dopo la sua morte, l’opera vide la luce anche in Unione Sovietica.

Ci sarebbero ancora tantissime riflessioni e osservazioni da fare, sia sullo scrittore che sui testi appena pubblicati da Adelphi, ma una cosa che vale la pena qui di sottolineare ancora è la vicinanza “morale” tra il testimone della Kolyma e un altro grande scrittore russo caduto in disgrazia durante lo stalinismo e il periodo successivo spacciato per “destalinizzazione”: Vasilij Semënovič Grossman6.

Accomunati entrambi dalle medesima volontà di rintracciare le radici del Bene e del Male in una umanità segnata dall’esperienza dei due più oscuri abissi del ‘900: i lager nazisti e il gulag sovietico. Così, chi qui scrive preferisce lasciare ai lettori la scoperta e l’interpretazione di un libro di cui raccomanda l’imprescindibile lettura, non soltanto per il suo valore letterario, ma anche ai fini della comprensione dei drammi e delle tragedie del XX secolo e della svolta controrivoluzionaria messa in atto dal regime sovietico a partire dalla fine degli anni Venti.

Si veda: P. Broué, Comunisti contro Stalin. Il massacro di una generazione, A.C. Editoriale Coop, Milano 2026. ↩

V. Šalamov, Berzin. Schema di romanzo saggio, p. 327 ora in V. Šalamov, Tra le bestie la più feroce è l’uomo, Adelphi Edizioni, Milano 2024, pp. 317-329. ↩

Si vedano, per l’appunto: I racconti della Kolyma [ed. parziale], traduzione di Marco Binni, Collana Biblioteca n.298, Adelphi, Milano, 1995, e successivamente Collana gli Adelphi n.153, Adelphi, Milano, 1999; La quarta Vologda, a cura di Anna Raffetto, Collana Biblioteca n.412, Adelphi, Milano, 2001 e Višera. Antiromanzo, trad. di Claudia Zonghetti, Collana Biblioteca n.560, Adelphi, Milano, 2010, ↩

V. Šalamov, La Kolyma, p. 163 ora in V. Šalamov, op. cit. pp. 163-305. ↩

Le cui opere principali sono tutte disponibili nel catalogo Adelphi (tra parentesi l’anno della prima pubblicazione degli stessi nel catalogo della casa editrice milanese). I romanzi: Vita e destino (2008), Tutto scorre (1987), Stalingrado (2022), Il popolo è immortale (2024). Le raccolte di articoli, saggi e racconti: Ucraina senza ebrei (2023), Uno scrittore in guerra (2015), Il bene sia con voi! (2011), La cagnetta (2013) L’inferno di Treblinka (2010). ↩