La chimera di Alice Rohrwacher

La chimera di Alice Rohrwacher

di Valentina Cabiale

La scena iniziale del film (forse un sogno di Arthur) termina con il primo piano di una giovane ragazza bionda che pone una domanda. Una frase che sul momento mi è parsa bellissima, e l’ho subito dimenticata. Per qualche giorno ho ripensato a quel primo piano, senza riuscire a leggere il labiale.

La chimera nella mitologia greca è un mostro formato dalla combinazione di quattro diversi animali. Corpo e testa sono quelli di un leone ma una seconda testa sulla schiena è di capra. Ha la coda di un serpente e vomita fuoco. A volte, in particolare nell’araldica, la testa è quella di una donna, le zampe posteriori sono d’aquila e quelle anteriori di leone. Sarà per l’improbabilità degli innesti che la chimera è diventata un sinonimo di fantasticheria senza fondamento, impossibile utopia, pensiero vano; con un che di dispregiativo, di irrisorio. Le chimere degli altri si deridono.

Arthur (Josh O’Connor), il protagonista dell’ultimo film di Alice Rohrwacher (La chimera, 2023), ha una chimera, “la sua chimera”; dice qualcuno a un certo punto: “non lo sai? È la sua chimera”. Ma si direbbe piuttosto che in questo caso la parola sia usata per indicare un dono, una abilità unica: Arthur è un rabdomante del passato, capta le presenze sepolte e in particolare le tombe ancora inviolate. Sente il vuoto sottoterra come un rabdomante percepisce l’acqua attraverso la vibrazione di un ramoscello o sentendosi improvvisamente male e accasciandosi al suolo. È inglese, di formazione archeologo; poi chissà che gli è successo e quali delusioni. Sta di fatto che negli anni Ottanta è finito in Italia, in un paesino tra la Toscana e il Lazio cinto dalle mura medievali. Vive in una baracca addossata a quelle mura, all’esterno della città. Un uomo elegante anche quando è sporco di terra, con un sorriso dolce ma con scatti di nervosismo; romantico quanto deve – la donna amata, Beniamina (Yle Yara Vianello), è perduta, sparita, non si sa dove – e con una passione poco comprensibile per quegli oggetti antichi che dissotterra. Ha un approccio in qualche modo spirituale alla materialità antica che manca del tutto ai suoi compagni, i tombaroli tradizionali, che gli oggetti antichi li vogliono soltanto per fare soldi.

Il senso del sacro violato, non soltanto dai tombaroli, attraversa tutta la storia e i paesaggi, gli interni come gli esterni. Quelle capanne di lamiera addossate alla città antica chiusa da mura. Gli interni decorati, di lusso decaduto, della villa nobiliare dove vive la madre di Beniamina (Flora, Isabella Rossellini), servita da una giovane ragazza straniera, Italia (Carol Duarte), il personaggio più luminoso e libero del film, con vestiti che soltanto da Humana, con quel profumo di candeggina diffuso. La necropoli antica lungo il mare ai margini di una discarica. Il cunicolo che si apre sottoterra, improbabile, nel cortile di un edificio mai terminato. La stazione di Riparbella abbandonata e poi rinata, nella comune al femminile creata da Italia.

Il senso del sacro violato, non soltanto dai tombaroli, attraversa tutta la storia e i paesaggi, gli interni come gli esterni. Quelle capanne di lamiera addossate alla città antica chiusa da mura. Gli interni decorati, di lusso decaduto, della villa nobiliare dove vive la madre di Beniamina (Flora, Isabella Rossellini), servita da una giovane ragazza straniera, Italia (Carol Duarte), il personaggio più luminoso e libero del film, con vestiti che soltanto da Humana, con quel profumo di candeggina diffuso. La necropoli antica lungo il mare ai margini di una discarica. Il cunicolo che si apre sottoterra, improbabile, nel cortile di un edificio mai terminato. La stazione di Riparbella abbandonata e poi rinata, nella comune al femminile creata da Italia.

La modernità è fatta di tondini che spuntano dal cemento, di lamiere ondulate accatastate alla bell’e meglio, di mobili con le ante rotte, di yacht, escavatori e ricchi collezionisti che si bevono qualsiasi menzogna pur di possedere; è fatta, soprattutto, dell’uso strumentale e profano di tutto quello che è restato.

L’antichità, per contro, non è uno spazio autonomo. Quella che i protagonisti conoscono è un’antichità che in pochi sanno dove sia. È traccia di un passato dimenticato ma non del tutto e di cui poco importa. È solo il mondo che invece d’aria ha terra, e tesori in attesa di essere scoperti. Altrove sarà stata emarginata nei musei, negli uffici, nelle aule, nei libri. Ma lì, in quella campagna a inizio anni Ottanta, è qualcosa che si calpesta e che contrasta con il quotidiano, in eterna differita. Le sue cifre non sono soltanto l’età delle cose e degli spazi. Per prendere vita, perchè di esso si parli, deve essere raggiunto, afferrato e tirato dentro, in un contesto contemporaneo e relazionale che non prevede contradditorio.

Come il Lazzaro felice del precedente lungometraggio di Rohrwacher (che passa con nonchalance dal “medioevo” storico della prima parte del film al medioevo sociale, che è poi la nostra era, della seconda parte) Arthur sembra essere in grado di attraversare i diversi paesaggi temporali, e di farlo attraverso un’operazione fisica, materiale: scava. Scava nel terreno, apre delle brecce, sconvolge la stratigrafia e asporta quel che resta del contesto antico. Per prendere, per toccare, per vendere. Scavare è quasi uno scatto d’ira; è la parte insana di Arthur. Per quanto continuamente al cinema proviamo simpatia e ammirazione per criminali, mariti e padri vendicatori, e ladri geniali – grazie al gioco della finzione che può essere amorale e infischiarsene delle regole e del vivere civile – Arthur che scava forsennatamente a mani nude, sporcandosi il completo fuori stagione color panna, non è simpatico. E non perché stia compiendo un gesto illegale, di cui in quel momento ci importa poco. Non è simpatico perché lui è, potrebbe essere, l’eroe buono della favola, non il cattivo. E l’eroe buono sa riconoscere l’antichità ferita, e ne soffre, come soffre della scomparsa dell’amata Beniamina.

La schiera dei tombaroli al quale appartiene e che guida per via del suo superpotere, è mostrata in tutta la sua piccolezza, nelle ambizioni ingorde, nell’opportunismo. Sono figure che si muovono, seppur goffamente, nell’ombra: non solo in senso metaforico, per l’essere oltre il confine del consentito e del legale, ma anche perché spesso agiscono di notte. Figure che a volte si ha paura di incontrare, spaventano, forse perché osano entrare in un mondo altro e vietato, forzandone gli ingressi.

La regista, originaria di Fiesole ma che è cresciuta nelle campagne umbre di Castel Giorgio (provincia di Terni), in una intervista a Rolling Stone ha detto:

“Io ricordo bene l’atmosfera della “Grande Razzia”, quella specie di febbre che prende il centro Italia alla fine degli anni ’70 e poi continua per tutti gli anni ’80, in cui si spacca, si vende, si strappa, si lacera una terra. La “Grande Razzia” iniziò già nel Dopoguerra, però ebbe il suo culmine, mise radici in una generazione, quella che era adulta negli anni ’80. I figli del Dopoguerra, che volevano tagliare i ponti con il passato, emanciparsi vendendolo, perché non trovavano più niente che li legasse a quel passato, niente di invisibile, di misterioso, vedevano solo una mercificazione possibile. Lo ricordo bene perché davanti al bar c’erano sempre questi uomini che non facevano niente e che mi dicevano essere tombaroli, di giorno stavano lì pigramente a guardare le macchine che passavano e poi di notte avevano queste avventure terribili, che a me facevano molta paura, sia perché naturalmente andavano contro la legge dello Stato, ma anche perché a me da bambina impressionava l’idea di andare contro la legge delle anime, contro una legge più segreta e misteriosa. E quindi li temevo: secondo me c’è una forma di tossicodipendenza nei tombaroli, un’adrenalina, credo che la caccia al tesoro sia una droga. Questo film, tramite anche le interviste che ho fatto loro, mi ha fatto comprendere tutto questo come fenomeno sociale, frutto di un’educazione: è chiaro che dobbiamo pensare ai tombaroli come a figli di una società che ha insegnato loro che non c’è più niente di sacro, che tutto si può vendere, e loro così si comportano”.

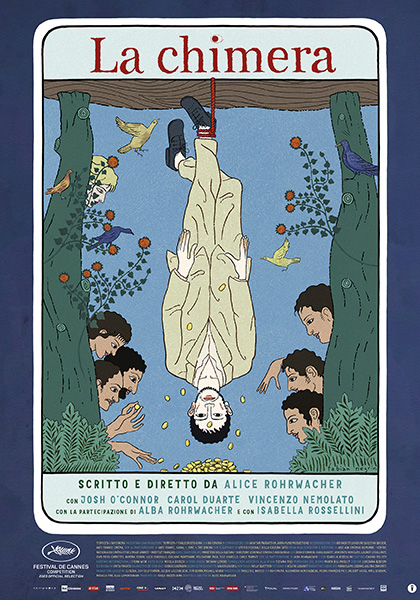

È curioso che sia Arthur, un tombarolo, ad esprimere una poetica del passato non ridotta a pura mercificazione. Non a caso, forse, è uno straniero. In anni in cui tanti archeologi inglesi calavano in Italia per insegnare la metodologia di scavo agli archeologi italiani, lui invece si è perduto, ha seguito altro. Della sua biografia non sappiamo nulla nè come sia arrivato a esercitare questa capacità sensitiva. Nei momenti in cui ha l’intuizione e capisce che c’è qualcosa di importante sottoterra, si vede capovolto. O siamo noi a vedere capovolto lui: è l’Appeso delle carte dei tarocchi nella locandina del film, che guarda il mondo a testa in giù, i piedi legati a un filo. Capovolto forse perché sulla soglia di un altro mondo, di un mondo al contrario perché sta sottoterra invece che sopra. Il mondo dei morti e non dei vivi. Quando scatta il capovolgimento, il passato è tornato: è lì sotto e si può entrare. La chimera appare, composita, improbabile e muta.

In un pezzo onirico dai molteplici significati, Arthur sul treno incontra il controllore e alcune ragazze che aveva già conosciuto, e tutti gli chiedono se sa dove sono finiti gli oggetti del loro corredo funebre, che non trovano più. Il dono, quello di sapere sempre dove andare a cercare, diventa una condanna, non gli dà pace e gli impedisce di fermarsi (e salvarsi) nella comune creata da Italia, composta da donne e bambini (quasi un richiamo, antistorico e a suo modo capovolto, alla presunta società egualitaria e “femminista” degli Etruschi, richiamata nella parte iniziale del film).

Non esistono altri possibili rifugi. Gli archeologi non ci sono, se non nella dedica in capo ai titoli di coda: “A tutti gli archeologi custodi di ogni fine”. Miserevoli sono i tombaroli delle varie fazioni; pettegole e impiccione le figlie della nobile decaduta; grotteschi i carabinieri, sempre in ritardo, sempre che non vedono, utili giusto ai tombaroli avversari che si travestono proprio da carabinieri per soffiare ad Arthur e compagni la scoperta migliore, quella di un piccolo santuario colmo di offerte votive e di una statua di dea dal volto placido. Statua dalla quale uno dei tombaroli stacca la testa con un colpo netto – e qui qualcosa in Arthur, l’eroe buono, scatta. È questa testa (l’antichità ferita) il momento di svolta del protagonista, quando la prenderà in mano di fronte al ricettatore Spartaco (interpretato da Alba Rohrwacher).

Italia, in un corso accelerato di italiano, insegna ad Arthur i gesti al posto delle parole. Nessuno probabilmente gliel’ha mai spiegato, ma per lei gli oggetti del passato sono qualcosa in più di un prodotto da vendere. Sono, a modo loro o forse più in un modo tutto nostro e contemporaneo, sacri. Le parole sono di troppo, tentano di ridurre l’irriducibile.

Per rifiutare, per tirarsi fuori, per affermare una diversa relazione (tra le persone così come tra le persone e le cose) occorrono gesti e azioni. E che la storia la raccontino altri. Come fa il cantastorie Valentino Santagati che inframezza il film (la fiaba, la leggenda) in ottave. Arthur come Orfeo passa di tomba in tomba alla ricerca dell’amata (e l’Orfeo di Monteverdi è un pezzo della colonna sonora, insieme a Battiato e a Vasco Rossi degli anni ’80). Libero ma fuori da ogni trama di esistenza e di ruolo, osserva gli stormi degli uccelli in volo, intuisce che sanno qualcosa di lui, che basterebbe interrogarli. Arthur è un personaggio sorprendente, mai scontato, con una dolcezza che taglia e un’attrazione non domabile per ciò che sta sotterra, per gli spazi angusti che si possono illuminare solo con la luce artificiale.

Quello che unisce ciò che sta sotto, l’oscurità, l’antico, con quello che sta sopra è un filo, non solo simbolico, rosso, di lana, che Beniamina, dallo spazio dove si trova, vede attraversare la terra e tira a sè. Magari indica il passaggio tra l’aldilà e l’aldiqua, tra ciò che è già esistito e ciò che esiste ancora. Serve anche, quel filo, ad aprire una fessura nella terra, a fare arrivare il sole là sotto. Dei resti archeologici si dice che vengono “portati alla luce”, e non è una metafora. La luce che fissa tutto, noi compresi, nel presente. Quella della frase nella scena iniziale del film, che poi in qualche modo mi è ritornata.

“Lo sai che il sole ci segue?”