di Danilo Arona

«Prima di essere una stagione l’estate è un simbolo. Un archetipo. Il magma primordiale dell’amore. Il tempo dei transiti, dei riti d’iniziazione, della fugacità. Il tempo del passaggio, traumatico o rettilineo, da un punto di vista a un altro. Da un’età di incertezza fanciullesca a una consapevolezza quasi adulta; da un grumo indistinto di identità multiple in formazione a un profilo emergente, stabile e dominante. Stagione atmosferica di estremi che collidono, temporali che devastano e temperature cocenti. Una luce oscura e nel contempo abbagliante che dissimula la dolorosa malinconia di una perdita. Luce che impedisce di vedere, oltre che gli importanti contorni del necessario confine, anche il cuore e la sostanza dei problemi.»

«Prima di essere una stagione l’estate è un simbolo. Un archetipo. Il magma primordiale dell’amore. Il tempo dei transiti, dei riti d’iniziazione, della fugacità. Il tempo del passaggio, traumatico o rettilineo, da un punto di vista a un altro. Da un’età di incertezza fanciullesca a una consapevolezza quasi adulta; da un grumo indistinto di identità multiple in formazione a un profilo emergente, stabile e dominante. Stagione atmosferica di estremi che collidono, temporali che devastano e temperature cocenti. Una luce oscura e nel contempo abbagliante che dissimula la dolorosa malinconia di una perdita. Luce che impedisce di vedere, oltre che gli importanti contorni del necessario confine, anche il cuore e la sostanza dei problemi.»

Okay, mi sono citato. Potevo anche farne a meno, sicuro. Ma queste poche righe – provenienti da L’estate di Montebuio e che di sicuro sono anche il frutto di elaborazioni di menti altrui – stanno qui per ricordare che l’estate, in letteratura e al cinema, è un Mitologema. Come tale, universale e al di là del tempo. Ovvero, nessun autore copia nulla da chi l’ha preceduto. (Se così fosse, sarebbe in automatico consegnato all’oblio e ai reami della scemenza). Tutt’al più contano e pesano le assonanze e le condivisioni inconsapevoli.

Quando scrissi le righe di cui sopra, il mio Mitologema personale comprendeva un vorticoso mix così formato: Dan Simmons con L’estate della paura, Stephen King con le macabre e malinconiche stagioni di It e Il corpo (da cui non è caso è stato tratto un film sottotitolato Ricordo di un’estate), Robert McCammon con Il ventre del lago, Eraldo Baldini con L’estate strana e Quell’estate di sangue e di luna, Remo Guerrini con L’estate nera, Niccolò Ammaniti con Io non ho paura, Francesco Carofiglio con L’estate del cane nero. E, rimpallando nel tempo,Thomas Tryon con La festa del racconto, Ray Bradbury con L’estate incantata (cui avrebbe fatto seguito Addio all’estate), Daniel Picouly con L’ultima estate, Ian Mcewan con Chesil Beach, Sloan Wilson con Summer Place (dal quale sarebbero scaturiti il film Scandalo al sole e una colonna sonora praticamente immortale nella sua semplicità), Pamela Moore con Cioccolata a colazione. Un paio di film personalmente imprescindibili (ce ne sarebbero molti altri), ovvero La lunga estate calda di Martin Ritt del ’58, tratto da Faulkner, e l’egregerrimo Quell’estate del ’42 di Robert Mulligan (1971), proveniente da un testo autobiografico dello sceneggiatore Herman Raucher. A questo notevole blobbone potremmo aggiungere recenti e notevoli acquisizioni quali L’estate dei giochi spezzati di Antonio Hill (Spagna), Buio d’estate di Kallentoft Mons e L’ultima estate di Cesarina Vighy.

La si può finire qui altrimenti diventa un’esibizione muscolare. Però, al di là dell’asimmetria temporale con cui la list è stata stilata, il dato dovrebbe saltare agli occhi. Ovvero, nella loro clamorosa diversità (di genere e di non-genere, di epoche e luoghi di gestazione), tutti questi libri, chi più chi meno, un po’ si assomigliano. Soprattutto nel consegnare a un’estate perduta e quasi rimossa quel “buco nel tempo” che è stato in grado di determinare futuri destini, individuali e corali, con traumi mai superati che spesso riportano taluni personaggi a ripercorrere a ritroso i passaggi salienti di sconvolgenti riti di passaggio. Perché poi, giova il ricordarlo per quanto sia banale, chi non ce l’ha avuta un’estate così? Magari mi risponderete in tanti di no. Ne prendo virtualmente atto. Ma un po’ mi dispiace per voi. Io ancora tornerei alla mia estate del ’62. Ancora ci scriverei se non fossi roso dal sospetto di avere già detto tutto quello che c’era da dire.

Però le assonanze a questo punto non vanno taciute. Perché una considerevole percentuale degli scrittori qui riuniti a estivo convegno hanno ambientato le loro storie proprio nell’estate del ’62. E sarebbe bello chiederne a ognuno lumi sulla scelta. Certo, pesa il fattore generazionale: se sei nato tra il ’48 e il ’51, in quell’estate lì ti ritrovi con l’età perfetta per diventare la preda di pulsioni tanto deliziose quanto mostruose e il lasciarvisi andare con piacere o il respingerle con dolore conflittuale è scelta che ha a che fare con circostanze ambientali, sociali, familiari e via declinando. Però, per quel che mi riguarda, non può trattarsi soltanto di una mera casualità di nascita. E allora? Un’ipotesi, un po’ bislacca come di solito lo sono le mie, ce l’ho.

Ma a questo punto bisogna accennare all’estate di Remo, ovvero quella Nera del ’62 (appunto).

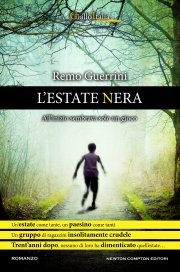

Rieditato da Newton Compton a 21 anni dalla sua prima uscita in Mondadori, L’estate nera di Remo Guerrini mette in scena una grandiosa vicenda di dannazione e crudeltà, con bambini che incontrano il Male anzitempo e altrettanti adulti immemori. Hanno nomi all’apparenza improbabili: Canavesio, Massimino, Attila, Saturnina, Evangelina, e un giorno decidono di uccidere il vecchio barbone del luogo. Adolescenti perversi polimorfi con quell’età pericolosa che solo chi è nato nel ’50 come me può capire, ognuno con le sue buone ragioni, ovviamente non condivisibili, ma tutti pervasi dall’identico, inspiegabile demone omicida. Dopo un violento temporale, il barbone viene ritrovato morto in fondo a un pozzo, liberando in qualche modo i ragazzini dalla turpe incombenza che li opprime. Sembra proprio un incidente e il poveraccio viene sepolto in fretta e alla meglio. Ma trent’anni dopo, durante i lavori di scavo nel cimitero di Altavilla, riaffiora il cranio del barbone con un foro sulla nuca e una maligna macchina del tempo si rimette in moto, riportando i ragazzi di un tempo ad Altavilla per una angosciosa resa dei conti.

Beh, qui giunti, meglio tacere. Il libro è a vostra disposizione in tutte le librerie. E allora arrivo finalmente alla mia risposta. Alla famosa domanda: perché – proprio e ancora – il 1962? Facciamo un piccolo sforzo di memoria: il ’62 era centrale in quel clamoroso periodo di rivoluzione in ogni ambito con gli shock culturali dell’epoca – ivi compresi i Beatles e gli Stones – stavano per concretizzarsi e rompere tutti gli schemi. Tra i tanti shock si agitavano pure i “bambini dannati” del cinema inglese, da quelli nati dal seme spaziale dello scrittore John Wyndham (il romanzo I figli dell’invasione è del ’59 e i due film che lo riproducono sono l’uno del ’60, Il villaggio dei dannati, e l’altro del ’63, La stirpe dei dannati) ai piccoli naufraghi de Il signore delle mosche, scritto da William Golding e portato sullo schermo da Peter Brook ancora nel ’63. E non è casuale che il grandioso Suspense di Jack Clayton, ovvero il più famoso Giro di vite jamesiano, con i due bambini più dannati della storia del gotico, sia uscito nel ’61. Insomma, sembrano proprio tutti figli della stessa scheggia malata che ancora oggi fa scuola. Perché questi “ragazzi del ’62” da lì a poco daranno vita al ’68, tenteranno di cambiare il mondo, si faranno invasare dal demonio negli anni Settanta e diverranno i protagonisti del più epocale romanzo dell’orrore del secolo scorso, ovvero It di King.

Insomma, sono Loro. E siamo Noi. Nati a cavallo degli anni Cinquanta. E allora perché non pensare – anche a dispetto del suo autore, di cui capto il sorriso bonario – che un po’ di quel seme inquieto sia schizzato a mo’ di panspermia culturale anche in Italia, in una Zona Zero situata tra Vignale e Altavilla?

I Dannati dei primi anni Sessanta non si agitavano soltanto a Midwich. Ordivano i loro giochi crudeli anche qui, nel rurale e immoto Monferrato. Li mettevano in pratica e poi se ne dimenticavano. Contagiati dal Virus del Sole e del Silenzio (Avati), ovvero l’oblio come patologia della mente e dell’anima. Poi, di colpo, trent’anni dopo… Ed è, ancora e sempre, Estate della Paura.