di Paolo Lago

M. Tetro, R. Azzara, Astronavi. Le storie dei vascelli spaziali nella narrativa e nel cinema di fantascienza, Odoya, Bologna, 2022, pp. 383, euro 22,00.

M. Tetro, R. Azzara, Astronavi. Le storie dei vascelli spaziali nella narrativa e nel cinema di fantascienza, Odoya, Bologna, 2022, pp. 383, euro 22,00.

In una scena del dramma Vita di Galileo (1938-39) di Bertolt Brecht, lo scienziato pisano, parlando con Andrea Sarti, figlio della sua governante, così afferma: “Io ho in mente che tutto sia incominciato dalle navi. Sempre, a memoria d’uomo, le navi avevano strisciato lungo le coste: ad un tratto se ne allontanarono e si slanciarono fuori, attraverso il mare. Sul nostro vecchio continente allora si sparse una voce: esistono nuovi continenti. E da quando le nostre navi vi approdano, i continenti ridendo dicono: il grande e temuto mare non è che un po’ d’acqua”. Probabilmente, la letteratura e il cinema di fantascienza hanno dischiuso un immaginario simile: hanno permesso che gli aerei o qualsiasi tipo di ‘macchine volanti’ non ‘strisciassero’ più attaccati al pianeta, ma si slanciassero al di fuori della sua atmosfera, nello spazio più profondo. In definitiva, cos’altro sono le astronavi se non aerei che si innalzano nel cielo, oltre ogni confine o, per l’appunto, navi che si distaccano dal mare per dirigersi verso gli ‘astri’? Luciano di Samosata (II sec. d.C.), nella “Storia vera”, immagina infatti che sia proprio una nave, sollevata in aria da un tifone, a compiere un viaggio sulla Luna, dove l’equipaggio (di cui faceva parte lo stesso autore) avrebbe incontrato la stirpe dei Seleniti. D’altra parte, celebri astronavi come la corazzata Yamato, che incontriamo originariamente nella serie d’animazione giapponese “Star Blazers” (1974-1981), o l’Arcadia di Capitan Harlock, appartenente al manga “Capitan Harlock” (1977-1979) di Leiji Matsumoto, non sembrano vere e proprie navi che hanno preso il volo? La prima ha l’aspetto e il nome di una corazzata della Marina Militare giapponese della Seconda Guerra Mondiale, mentre la seconda, connotata come una nave pirata, ha il cassero di poppa di un vascello settecentesco.

Michele Tetro e Roberto Azzara, nel loro bel libro, ci offrono una convincente cronistoria illustrata “dei vascelli spaziali nella narrativa e nel cinema di fantascienza”, dalle prime testimonianze letterarie e cinematografiche fino ai giorni nostri. Le astronavi e le basi spaziali di alcuni fra i più noti film di fantascienza, alle quali è dedicata la seconda parte del saggio, sono descritte e raccontate come se fossero reali per cui, spesso, in modo straniante, ci troviamo di fronte a delle vere e proprie ‘schede tecniche’; leggendole, per qualche attimo, il nostro senso di realtà vacilla e si interseca con l’immaginario fino a chiederci: “ma allora sono esistite ed esistono davvero!”. La prima parte del libro è dedicata a un’altra cronistoria, stavolta su “una, cento, mille navi stellari”, fin da quando “le silenziose distese cosmiche si affollarono di mezzi artificiali di ogni sorta, riducendo alla portata umana gli abissi dell’Universo insondabile, là dove, invece, nella realtà, l’umanità stava ancora muovendo i primi, timidi passi al di fuori dell’atmosfera terrestre, a bordo di minuscole e claustrofobiche capsule Mercury o Vostock, unicamente abilitate al volo orbitale”. La terza parte prende curiosamente in esame “l’astronave che s’indossa”, cioè la tuta spaziale, elemento presente in pressoché tutti i film che narrano viaggi nel cosmo: l’immaginario cinematografico ha creato infatti tute spaziali di diverse forme e fogge, dalle più fantasiose alle più realistiche. Infine, a chiudere il libro, incontriamo un’intervista al grafico modenese Roberto Baldassarri, autore di straordinari disegni tecnici relativi ai mezzi spaziali e alla base “Alpha” della serie tv inglese Spazio 1999 (Space: 1999, 1974-1977).

Gli autori sottolineano come nel tempo sia cambiata l’estetica dell’astronave: dall’aspetto sigariforme del razzo (che incontriamo fin dal Voyage dans la lune, 1902, di Georges Méliès) a quello sferico del disco volante, per assumere le forme più svariate che rappresentano una specie di ibrido fra queste due originarie (come, ad esempio, la Enterprise di Star Trek). Le rappresentazioni iconografiche delle astronavi sono poi il frutto dell’immaginario di autentici artisti: Chesley Bonestell, che inizia la sua carriera di pittore dello spazio nel 1944; Chris Foss, nato nel 1946, “che portò la space art a livelli di qualità assoluti” (peccato che le immagini del libro siano in bianco e nero: sarebbe stato bello vedere quei “cromatismi accesi” delle navi spaziali di Foss, come recita una didascalia); gli italiani Franco Storchi, Michelangelo Miani, Franco Brambilla e Luca Oleastri, autori di “grandiose” e “magnifiche” navi spaziali.

Come afferma Michel Foucault in una conferenza radiofonica del 1966 dal titolo Des espaces autres (cioè gli “spazi altri” o “eterotopie”) la nave “è la maggiore riserva della nostra immaginazione” perché è il mezzo attraverso cui la fantasia umana ha varcato confini, ha liberato il proprio sapere (come dice il Galileo di Brecht), ha tenuto vivo il fuoco del suo immaginario. La nave, secondo lo studioso francese, “è un pezzo di spazio vagante, un luogo senza luogo che vive per se stesso, chiuso in sé, libero per certi aspetti ma fatalmente consegnato all’infinito del mare” che “giunge fino alle colonie”. È “l’eterotopia per eccellenza”: strumento di connessione, di contatto, di scambio, di slancio libero nell’ignoto della fantasia liberata. Lo stesso, credo, può dirsi di un’astronave: spazio chiuso in sé, dove si può radunare la stessa umanità superstite in viaggio verso nuovi mondi da colonizzare (come nella serie Lost in space e nei film da essa derivati), luogo aperto ad altri luoghi e ad altri incontri, anche con le alterità aliene più terribili e letali (come in Alien di Ridley Scott), microcosmo in viaggio verso sognati percorsi di liberazione ma anche verso gli incubi più inquietanti.

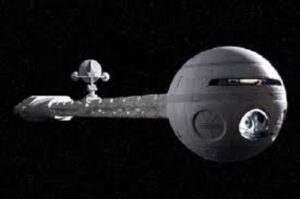

Allora, nella seconda e più corposa parte del libro, dal titolo “Astronavi nell’infinito”, alcune fra le più iconiche e celebri astronavi del cinema e della televisione si dischiudono di fronte al nostro sguardo offrendoci il loro contenuto di sogni, ma anche di incubi. Una delle astronavi più celebri, sia in televisione che al cinema, è sicuramente la Enterprise della serie Star Trek (1966-1969), ideata da Gene Roddenberry. La forma della prima Enterprise conosciuta dal pubblico (perché, in effetti, nella serie e nei suoi derivati ci sono molte astronavi che portano questo nome), come già notato, “non era quella classica delle astronavi che si vedevano nelle produzioni di fantascienza precedenti o coeve, solitamente a missile sigariforme o a «disco volante», ma si presenta quasi come un incrocio di questi due elementi: una sezione a disco innestata a una sezione tubolare con due motori appunti sigariformi”. L’Enterprise non è solo un mezzo di trasporto, come scrivono gli autori, ma una vera casa e un’amica, un vero e proprio “personaggio” tra i personaggi, “un elemento indispensabile per l’essenza stessa del telefilm”. L’Enterprise di Star Trek, una serie celeberrima anche in Italia (dove arrivò nel 1979) con personaggi cult come il capitano Kirk o il “vulcaniano” Spoke, ha dischiuso a spettatori e appassionati un immaginario ricco di innumerevoli viaggi nello spazio profondo. Come, del resto, ha fatto quella che è a buon diritto considerata la più importante pellicola di fantascienza mai realizzata, nonché uno dei capolavori della storia del cinema, 2001: Odissea nello spazio (2001: A Space Odissey, 1968) di Stanley Kubrick. La Discovery 1 del film è dotata di un’intelligenza artificiale dal nome di

Allora, nella seconda e più corposa parte del libro, dal titolo “Astronavi nell’infinito”, alcune fra le più iconiche e celebri astronavi del cinema e della televisione si dischiudono di fronte al nostro sguardo offrendoci il loro contenuto di sogni, ma anche di incubi. Una delle astronavi più celebri, sia in televisione che al cinema, è sicuramente la Enterprise della serie Star Trek (1966-1969), ideata da Gene Roddenberry. La forma della prima Enterprise conosciuta dal pubblico (perché, in effetti, nella serie e nei suoi derivati ci sono molte astronavi che portano questo nome), come già notato, “non era quella classica delle astronavi che si vedevano nelle produzioni di fantascienza precedenti o coeve, solitamente a missile sigariforme o a «disco volante», ma si presenta quasi come un incrocio di questi due elementi: una sezione a disco innestata a una sezione tubolare con due motori appunti sigariformi”. L’Enterprise non è solo un mezzo di trasporto, come scrivono gli autori, ma una vera casa e un’amica, un vero e proprio “personaggio” tra i personaggi, “un elemento indispensabile per l’essenza stessa del telefilm”. L’Enterprise di Star Trek, una serie celeberrima anche in Italia (dove arrivò nel 1979) con personaggi cult come il capitano Kirk o il “vulcaniano” Spoke, ha dischiuso a spettatori e appassionati un immaginario ricco di innumerevoli viaggi nello spazio profondo. Come, del resto, ha fatto quella che è a buon diritto considerata la più importante pellicola di fantascienza mai realizzata, nonché uno dei capolavori della storia del cinema, 2001: Odissea nello spazio (2001: A Space Odissey, 1968) di Stanley Kubrick. La Discovery 1 del film è dotata di un’intelligenza artificiale dal nome di  HAL 9000, programmata per simulare atteggiamenti umani e interagire con gli astronauti. È stato proprio questo computer superumano a provocare il disastro della “missione Giove” e la morte di quattro membri dell’equipaggio: l’astronave ‘senziente’ del film si presenta perciò come una specie di antesignana delle più diverse intelligenze artificiali che interferiscono con la volontà umana in molti successivi film di fantascienza. L’astronauta Bowman, unico superstite a bordo, dopo essere riuscito a ‘lobotomizzare’ HAL 9000, si perde con la Discovery tra i satelliti di Giove, senza più riuscire a tornare indietro. Nel film di Kubrick ci sono anche altri mezzi spaziali assimilabili al concetto di ‘astronave’: ad esempio, la “Stazione Spaziale 5”, dalla forma di una gigantesca ruota (che probabilmente ha ispirato l’“arca”, dalla stessa forma, dove si raccoglie l’umanità superstite dopo un disastro atomico, nella serie tv The 100), tappa intermedia di rifornimento per i voli Terra-Luna, o l’aereo spaziale “Orion III”, logica evoluzione dei reali space shuttle, somigliante ad aerei di linea “Boeing 737”.

HAL 9000, programmata per simulare atteggiamenti umani e interagire con gli astronauti. È stato proprio questo computer superumano a provocare il disastro della “missione Giove” e la morte di quattro membri dell’equipaggio: l’astronave ‘senziente’ del film si presenta perciò come una specie di antesignana delle più diverse intelligenze artificiali che interferiscono con la volontà umana in molti successivi film di fantascienza. L’astronauta Bowman, unico superstite a bordo, dopo essere riuscito a ‘lobotomizzare’ HAL 9000, si perde con la Discovery tra i satelliti di Giove, senza più riuscire a tornare indietro. Nel film di Kubrick ci sono anche altri mezzi spaziali assimilabili al concetto di ‘astronave’: ad esempio, la “Stazione Spaziale 5”, dalla forma di una gigantesca ruota (che probabilmente ha ispirato l’“arca”, dalla stessa forma, dove si raccoglie l’umanità superstite dopo un disastro atomico, nella serie tv The 100), tappa intermedia di rifornimento per i voli Terra-Luna, o l’aereo spaziale “Orion III”, logica evoluzione dei reali space shuttle, somigliante ad aerei di linea “Boeing 737”.

Di forma circolare, come la “Stazione Spaziale 5”, è anche la stazione orbitante di Solaris, romanzo di fantascienza di Stanislaw Lem del 1961, dal quale Andrej Tarkovskij ha tratto il suo film del 1972. Vero e proprio spazio ‘altro’ creatore di incubi provenienti dai fantasmi dell’inconscio dei personaggi, la stazione orbitante intorno al pianeta ‘senziente’ Solaris, nel film del regista russo, perde le classiche connotazioni fantascientifiche per assumerne altre, simboliche e legate all’immaginario poetico di Tarkovskij. Quest’ultimo, infatti, diffonde “in ogni dove tutta una serie di oggetti inammissibili su una stazione orbitante e del tutto improbabili nel cinema dedicato all’avventura spaziale”, fra cui icone della tradizione russa, servizi da tè in ceramica, statue greche, classici antichi e moderni, raffigurazioni artistiche di scuola fiamminga, lampadari con gocce di cristallo, candelabri. Lo spazio della stazione spaziale del film di Tarkovskij viene decontestualizzato e ricostruito secondo l’immaginario artistico dell’autore. Un altro ambiente per certi aspetti decontestualizzato dai cliché che prevedono lo spazio delle astronavi come perfetto ed asettico è quello che caratterizza gli interni della Nostromo di Alien (1979) di Ridley Scott. All’inizio del film, dopo  alcune immagini che mostrano in navigazione il gigantesco ‘rimorchiatore’ spaziale rappresentandolo come una specie di terribile mostro che solca oscuri abissi, vediamo gli interni dell’astronave prima del risveglio dell’equipaggio. La macchina da presa si insinua nei corridoi con movenze quasi da film horror, come se dietro ogni angolo si potesse già incontrare la terribile creatura aliena che sterminerà pressoché tutto l’equipaggio. Gli interni e gli oggetti elettronici presenti, i computer di bordo, sembrano pervasi da un alone di antiquata marcescenza segnata dal rintocco di due uccellini meccanici che – al pari degli automi-giocattolo che abitano la casa di J.F. Sebastian in Blade Runner (1982) dello stesso Scott – si muovono a scatti in un tetro abisso di silenzio. Successivamente, quando gli esseri umani riprendono possesso dell’ambiente, durante il loro pasto, quello stesso ambiente si trasforma quasi nella familiare cucina di casa dove si bevono tazze di caffè e si fumano sigarette. Gli interni della “Nostromo” appaiono perciò intrisi anche di un sentore di quotidianità non presente in nessun’altra astronave precedente.

alcune immagini che mostrano in navigazione il gigantesco ‘rimorchiatore’ spaziale rappresentandolo come una specie di terribile mostro che solca oscuri abissi, vediamo gli interni dell’astronave prima del risveglio dell’equipaggio. La macchina da presa si insinua nei corridoi con movenze quasi da film horror, come se dietro ogni angolo si potesse già incontrare la terribile creatura aliena che sterminerà pressoché tutto l’equipaggio. Gli interni e gli oggetti elettronici presenti, i computer di bordo, sembrano pervasi da un alone di antiquata marcescenza segnata dal rintocco di due uccellini meccanici che – al pari degli automi-giocattolo che abitano la casa di J.F. Sebastian in Blade Runner (1982) dello stesso Scott – si muovono a scatti in un tetro abisso di silenzio. Successivamente, quando gli esseri umani riprendono possesso dell’ambiente, durante il loro pasto, quello stesso ambiente si trasforma quasi nella familiare cucina di casa dove si bevono tazze di caffè e si fumano sigarette. Gli interni della “Nostromo” appaiono perciò intrisi anche di un sentore di quotidianità non presente in nessun’altra astronave precedente.

Al gotico e inquietante aspetto esteriore della Nostromo si ispira successivamente la Event Horizon di Punto di non ritorno (Event Horizon, 1997) di Paul W. Anderson. L’astronave, il cui motore era in grado di creare un varco dimensionale per spostamenti rapidi negli abissi spaziali, “ricorda più una cattedrale gotica che una moderna astronave sperimentale” configurandosi come “una dichiarata magione spaziale infestata”. Non a caso, lo scenografo David Sharpe “ha affermato di essersi ispirato per il progetto della nave alla cattedrale di Notre-Dame, con i due propulsori laterali a fungere da campanili”. La gigantesca astronave scompare misteriosamente per poi riapparire di fronte alla nave di recupero Lewis and Clark configurandosi come un’astronave fantasma, quasi come una versione spaziale del cupo e spettrale vascello dell’“Olandese volante”. Se la Event Horizon appare come un’improbabile cattedrale gotica volante, ben più realistica è invece la Endurance di Interstellar (2014) di Christopher Nolan. Essa, infatti, si può considerare come “una delle più verosimili astronavi a lungo raggio viste in un’opera cinematografica”. D’altra parte, come ricordano gli autori del libro, lo stesso scenografo Nathan Crowley “affermò che l’intenzione era quella di evocare nel film una nuova generazione di possibili astronavi della NASA”. L’Endurance è una di quelle navi spaziali progettate per portare in salvo l’umanità dalle catastrofi terrestri, nella fattispecie la “Piaga”, un parassita in grado di distruggere tutte le coltivazioni della Terra. In questo caso, allora, l’incubo è rappresentato dallo stesso ambiente terrestre, sottoposto a ipersfruttamento e inquinamento, mentre il sogno si intravede nei più lontani interstizi extraterrestri.

Al gotico e inquietante aspetto esteriore della Nostromo si ispira successivamente la Event Horizon di Punto di non ritorno (Event Horizon, 1997) di Paul W. Anderson. L’astronave, il cui motore era in grado di creare un varco dimensionale per spostamenti rapidi negli abissi spaziali, “ricorda più una cattedrale gotica che una moderna astronave sperimentale” configurandosi come “una dichiarata magione spaziale infestata”. Non a caso, lo scenografo David Sharpe “ha affermato di essersi ispirato per il progetto della nave alla cattedrale di Notre-Dame, con i due propulsori laterali a fungere da campanili”. La gigantesca astronave scompare misteriosamente per poi riapparire di fronte alla nave di recupero Lewis and Clark configurandosi come un’astronave fantasma, quasi come una versione spaziale del cupo e spettrale vascello dell’“Olandese volante”. Se la Event Horizon appare come un’improbabile cattedrale gotica volante, ben più realistica è invece la Endurance di Interstellar (2014) di Christopher Nolan. Essa, infatti, si può considerare come “una delle più verosimili astronavi a lungo raggio viste in un’opera cinematografica”. D’altra parte, come ricordano gli autori del libro, lo stesso scenografo Nathan Crowley “affermò che l’intenzione era quella di evocare nel film una nuova generazione di possibili astronavi della NASA”. L’Endurance è una di quelle navi spaziali progettate per portare in salvo l’umanità dalle catastrofi terrestri, nella fattispecie la “Piaga”, un parassita in grado di distruggere tutte le coltivazioni della Terra. In questo caso, allora, l’incubo è rappresentato dallo stesso ambiente terrestre, sottoposto a ipersfruttamento e inquinamento, mentre il sogno si intravede nei più lontani interstizi extraterrestri.

Dopo la lettura del libro, aumenta quindi la convinzione che anche le astronavi siano “eterotopie per eccellenza”, secondo la definizione di Foucault riferita alle navi. Luoghi senza luogo, chiusi in sé ma anche fatalmente aperti, consegnati all’infinità del cosmo. E se quest’ultimo, sostituendosi al mare, diviene un nuovo vettore di “spazio liscio”, per usare un termine coniato da Gilles Deleuze e Félix Guattari, è proprio in esso che si muovono i veicoli spaziali, nuovi nomadi di sogni che spalancano inusitati territori per l’immaginario liberato. Scrigni che aprono fantasie, percorsi inesplorati e sconosciuti, inedite linee di fuga perennemente in bilico fra incubi e sogni.