di Franco Pezzini

Rimane, ancora, la vecchia domanda:

“Chi è Robur? Si saprà un giorno?”

In realtà lo sappiamo fin d’ora. Robur

è la scienza futura, forse quella di

domani. La sicura riserva dell’avvenire.

Jules Verne, Robur il Conquistatore

La nostra generazione di figli degli anni Sessanta è stata forse l’ultima a vedersi proporre come letture dell’infanzia/adolescenza l’alternativa di due modelli “polari” di storie avventurose: Salgari o Verne. Forse meno opposti di quanto venisse percepito, visto che sempre di avventura si trattava e, al di là di alcune fondamentali differenze ideologiche e tematiche, entrambi narravano di eroi, pericoli, amori, viaggi su sfondi esotici con gli occhi dell’Occidente (a dirla con Conrad) tali da far sognare. Ma di fatto, a seconda delle famiglie e dei relativi gusti, arrivava in biblioteca uno o l’altro dei due titani (più raramente entrambi), modellando le fantasie e magari i giochi: e non so quanto, a influenzare la scelta per Verne, influisse il boom e l’odor di futuro di quegli anni entusiasti. Del resto, nonostante stereotipi diffusi, il Verne anticipatorio – sottomarini, macchine volanti, razzi… – resta materia di relativamente pochi titoli, laddove rileva piuttosto il tema di viaggi straordinari come epica per ragazzi.

Di fatto, tra i due autori, a casa nostra approdava Verne, complice anche il successo di film come il notissimo Ventimila leghe sotto i mari (20,000 Leagues Under the Sea) di Richard Fleischer, prodotto dalla Walt Disney, 1954, con James Mason, Kirk Douglas e Peter Lorre, visto al cinemino parrocchiale, assieme a mia sorella – al tempo piccola – atterrita dalla megapiovra. Ma poi anche il meraviglioso Il giro del mondo in 80 giorni (Around the World in 80 Days) di Michael Anderson, 1956, con David Niven e un’intera parata di divi in incredibili camei, riproposto indefinitamente in televisione; l’ancora godibilissimo Viaggio al centro della Terra (Journey to the Center of the Earth) di Henry Levin, 1959, con James Mason, più lucertole e iguane truccate da dinosauri; L’isola misteriosa (Mysterious Island) di Cy Endfield, 1961, con Herbert Lom, recuperato una sera al mare; Cinque settimane in pallone (Five Weeks in a Balloon) di Irwin Allen, 1962, con Cedric Hardwicke, Richard Haydn, Peter Lorre ed Henry Daniell, offerto alla tv dei ragazzi. E solo più tardi – li ho amati meno, ma la qualità era alta – gli sceneggiati Michele Strogoff, 1975 e Mathias Sandorf, 1979, entrambi di Jean-Pierre Decourt.

Di fatto, tra i due autori, a casa nostra approdava Verne, complice anche il successo di film come il notissimo Ventimila leghe sotto i mari (20,000 Leagues Under the Sea) di Richard Fleischer, prodotto dalla Walt Disney, 1954, con James Mason, Kirk Douglas e Peter Lorre, visto al cinemino parrocchiale, assieme a mia sorella – al tempo piccola – atterrita dalla megapiovra. Ma poi anche il meraviglioso Il giro del mondo in 80 giorni (Around the World in 80 Days) di Michael Anderson, 1956, con David Niven e un’intera parata di divi in incredibili camei, riproposto indefinitamente in televisione; l’ancora godibilissimo Viaggio al centro della Terra (Journey to the Center of the Earth) di Henry Levin, 1959, con James Mason, più lucertole e iguane truccate da dinosauri; L’isola misteriosa (Mysterious Island) di Cy Endfield, 1961, con Herbert Lom, recuperato una sera al mare; Cinque settimane in pallone (Five Weeks in a Balloon) di Irwin Allen, 1962, con Cedric Hardwicke, Richard Haydn, Peter Lorre ed Henry Daniell, offerto alla tv dei ragazzi. E solo più tardi – li ho amati meno, ma la qualità era alta – gli sceneggiati Michele Strogoff, 1975 e Mathias Sandorf, 1979, entrambi di Jean-Pierre Decourt.

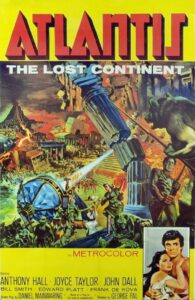

D’altra parte Verne offre tra le sue pieghe infiniti riferimenti immaginali: e su uno avrei – e con me chissà quanti altri figli degli anni Sessanta – sognato a lungo. In più romanzi, da Ventimila leghe sotto i mari a L’eterno Adamo, Verne porta in scena un tema classico dell’immaginario sui paradossi del tempo, passati remotissimi e impennate di civiltà inattesa:  e cioè quell’Atlantide che negli anni Sessanta sarà un tema cavalcatissimo dall’archeologia misteriosa alla Kolosimo. A quel tempo, del resto, fiorisce la clipeologia, ovvero: dove i dischi volanti della guerra fredda incontrano il mondo antico. Ma per me ancora una volta sarà un film a introdurre al tema, cioè il visionario e divertentissimo Atlantide, il continente perduto (Atlantis, the Lost Continent) di George Pal, 1961, presentato alla tv dei ragazzi dal giornalista Mino Damato assieme a un’altra delizia di effetti speciali d’antan, Atragon (海底軍艦 Kaitei gunkan, lett. “La nave da guerra sottomarina”) di Ishirō Honda, 1963. Nella pellicola giapponese – grondante di vago nazionalismo, ma in realtà ancor oggi godibile – a minacciare il mondo moderno riemerge dagli abissi sottomarini l’impero di Mu di un altro continente perduto, reso noto da James Churchward (1851-1936) attraverso inaffidabili volumi che negli anni Settanta circoleranno trionfalmente anche in Italia. Mentre il film di Pal mixava su uno sfondo da peplum esperimenti da isola del dottor Moreau, costruzione di macchine distruttive di inarrivabile potenza e un po’ di amore (che mai guasta). Giorgio De Santillana stava al tempo meditando sul suo seminale Hamlet’s Mill (con Hertha von Dechend, uscirà in America nel 1969, e solo nel 1983 in Italia per Adelphi), che avrebbe offerto una chiave di ben altro spessore a tante speculazioni della fantarcheologia e al suo rapporto col tempo.

e cioè quell’Atlantide che negli anni Sessanta sarà un tema cavalcatissimo dall’archeologia misteriosa alla Kolosimo. A quel tempo, del resto, fiorisce la clipeologia, ovvero: dove i dischi volanti della guerra fredda incontrano il mondo antico. Ma per me ancora una volta sarà un film a introdurre al tema, cioè il visionario e divertentissimo Atlantide, il continente perduto (Atlantis, the Lost Continent) di George Pal, 1961, presentato alla tv dei ragazzi dal giornalista Mino Damato assieme a un’altra delizia di effetti speciali d’antan, Atragon (海底軍艦 Kaitei gunkan, lett. “La nave da guerra sottomarina”) di Ishirō Honda, 1963. Nella pellicola giapponese – grondante di vago nazionalismo, ma in realtà ancor oggi godibile – a minacciare il mondo moderno riemerge dagli abissi sottomarini l’impero di Mu di un altro continente perduto, reso noto da James Churchward (1851-1936) attraverso inaffidabili volumi che negli anni Settanta circoleranno trionfalmente anche in Italia. Mentre il film di Pal mixava su uno sfondo da peplum esperimenti da isola del dottor Moreau, costruzione di macchine distruttive di inarrivabile potenza e un po’ di amore (che mai guasta). Giorgio De Santillana stava al tempo meditando sul suo seminale Hamlet’s Mill (con Hertha von Dechend, uscirà in America nel 1969, e solo nel 1983 in Italia per Adelphi), che avrebbe offerto una chiave di ben altro spessore a tante speculazioni della fantarcheologia e al suo rapporto col tempo.

George Pal, all’anagrafe György Pál Marczincsak, era un tecnico degli effetti speciali ungherese (per quanto naturalizzato statunitense), anzi uno dei padri di questo tipo di novità per lo schermo: e il suo film, con l’immagine estremamente suggestiva del continente che s’inabissa, risente della sua formazione. Ma sempre da oltre Cortina – e anzi restandoci – emerge un altro nome eccellente, di peso specifico particolare per noi ragazzini d’epoca. Sempre in zona-Verne, di programmazione televisiva non frequentissima ma neppure troppo rara, erano infatti gli incredibili cartoni animati di Karel Zeman, dove attori garbati e ironici muovono surrealmente all’interno di incisioni ottocentesche, con un occhio di riguardo a meraviglie tecnologiche d’epoca. Qualcuno è ispirato all’autore francese, come La diabolica invenzione (Vynález zkázy, 1958), I ragazzi del capitano Nemo (Ukradená vzducholoď, 1966) e, in alcune scene e scelte di suggestioni, pellicole dal soggetto apparentemente distante, per esempio Il barone di Munchausen (Baron Prášil, 1962) con specifiche citazioni da Dalla Terra alla Luna. Scopro oggi attraverso il web che La diabolica invenzione – un gioiello di fantasia e ironia, va visto assolutamente – è ispirato a un testo minore di Verne, Face au drapeau, 1896, che determinò persino una causa per diffamazione: a intentarla, l’inventore della melinite (un potente sostitutivo della polvere nera, 1885, adottato dal governo francese nel 1887), il chimico Eugène Turpin (1848-1927), che vi si era sentito ritratto nel personaggio di Thomas Roch. Roch figura nel romanzo come inventore del Fulgurator, arma terrificante di distruzione di massa, impazzito a seguito dello scarso interesse riscontrato nelle grandi potenze. Forse Turpin aveva un po’ la coda di paglia: a parte la pubblicazione di un opuscolo antigovernativo, fu accusato di aver venduto il frutto del suo ingegno all’Impero tedesco, venne condannato e imprigionato a Étampes, e infine graziato il 10 aprile 1893 a seguito di una campagna di opinione pubblica: tre anni dopo uscì il romanzo di Verne. Lo scrittore e il suo editore Louis-Jules Hetzel vennero patrocinati con successo da un personaggio al tempo ancora avvocato, Raymond Poincaré, che in seguito diverrà presidente della repubblica, ma oggi sappiamo dalla corrispondenza di Verne che il modello ispiratore era in effetti proprio Turpin. Il romanzo appartiene comunque alla fase più pessimista e misantropica della produzione verniana, lontana dai toni solari e lievi degli anni sereni (prima del 1886): a emergere è il tema, avvertito con inquietudine dall’autore, delle armi terribili che tanto triste tributo pretenderanno in effetti nel secolo seguente. Per l’ultimo Verne (scrive Michel Butor), “la scienza rappresenta un pericolo demoniaco”: e Face au drapeau resta un testo meno conosciuto, a dispetto del densissimo tessuto di spunti peculiarmente verniani lì assiepati, quasi un precipitato dei motivi sparsi in tutto il resto della sua opera.

E proprio questo Verne più nero e meno noto mi incuriosiva da ragazzo. Di Face au drapeau ignoravo l’esistenza, ma gli Oscar Mondadori offrivano una serie di titoli a cura di Giansiro Ferrata e Mario Spagnol, con raccolte di tavole ottocentesche e coronati dalle superbe copertine di Karel Thole (un illustratore dalla statura di geniale artista che ha davvero influito con potenza sull’immaginario di un’epoca): e soprattutto tre romanzi avevano fatto breccia nella mia fantasia.

Anzitutto – e restiamo alle diaboliche invenzioni – I cinquecento milioni della Bégum (Les 500 millions de la Bégum), 1879: la storia di una favolosa eredità spartita tra due uomini di scienza per realizzare parallele città ideali. Un Le due città ricalibrato ai tempi nuovi, ai sogni urbanistici di un’epoca (la modernizzazione di Parigi sotto il prefetto Haussmann, 1852-1869), ai postumi della guerra franco-prussiana (1870-1871) e al rafforzarsi dei nazionalismi paralleli. Il filantropo francese dottor François Sarrasin edifica in Oregon la pacifica e utopica France-Ville, mentre il mad doctor tedesco Herr Schultze, militarista, razzista e industriale bellico, fonda, in una “falsa Svizzera” americana a sud dell’Oregon, Stahlstadt, la “città dell’acciaio”: un “labirinto attorno a un cannone” (come la chiama Butor) in cui il mondo industriale rivela tutto il suo lato gotico. Dopo un surreale tentativo di bombardamento di France-Ville da parte del pessimo Schultze (il supercannone spedisce innocuamente in orbita il superproiettile, un obice capace di congelare e asfissiare contemporaneamente tutti gli esseri viventi in un raggio di trenta metri), il mad doctor protetto dai due titani tedeschi Arminius e Sigimer verrà trovato stecchito per l’esplosione di una delle sue funestissime armi: nessun eroe lo affronta in mortale duello, a farlo fuori provvede provvidenzialmente il suo stesso arsenale. La scena del ritrovamento del suo corpo e mummificato “a cento gradi sotto lo zero” nel laboratorio segreto, una sorta di Führerbunker, offre al lettore un vago brivido di raccapriccio e insieme un fiato di sollievo. Il romanzo prende e affascina, ma soprattutto intrigano le due città coi misteri e i sogni celati tra le loro pieghe: in qualche modo giocattoli come quelle bocce di Natale che scuoti e cade la neve, ma insieme teatro di modi diversi e serissimi di concepire la comunità umana. Leggendo oggi Verne cogliamo una serie di retaggi spiacevoli di un certo tipo di formazione occidentale, come il razzismo nella presentazione di alcuni stereotipi etnici; ma cogliamo anche grandezze e ironia, e una preoccupazione genuina per la direzione presa dalla Storia.

Anzitutto – e restiamo alle diaboliche invenzioni – I cinquecento milioni della Bégum (Les 500 millions de la Bégum), 1879: la storia di una favolosa eredità spartita tra due uomini di scienza per realizzare parallele città ideali. Un Le due città ricalibrato ai tempi nuovi, ai sogni urbanistici di un’epoca (la modernizzazione di Parigi sotto il prefetto Haussmann, 1852-1869), ai postumi della guerra franco-prussiana (1870-1871) e al rafforzarsi dei nazionalismi paralleli. Il filantropo francese dottor François Sarrasin edifica in Oregon la pacifica e utopica France-Ville, mentre il mad doctor tedesco Herr Schultze, militarista, razzista e industriale bellico, fonda, in una “falsa Svizzera” americana a sud dell’Oregon, Stahlstadt, la “città dell’acciaio”: un “labirinto attorno a un cannone” (come la chiama Butor) in cui il mondo industriale rivela tutto il suo lato gotico. Dopo un surreale tentativo di bombardamento di France-Ville da parte del pessimo Schultze (il supercannone spedisce innocuamente in orbita il superproiettile, un obice capace di congelare e asfissiare contemporaneamente tutti gli esseri viventi in un raggio di trenta metri), il mad doctor protetto dai due titani tedeschi Arminius e Sigimer verrà trovato stecchito per l’esplosione di una delle sue funestissime armi: nessun eroe lo affronta in mortale duello, a farlo fuori provvede provvidenzialmente il suo stesso arsenale. La scena del ritrovamento del suo corpo e mummificato “a cento gradi sotto lo zero” nel laboratorio segreto, una sorta di Führerbunker, offre al lettore un vago brivido di raccapriccio e insieme un fiato di sollievo. Il romanzo prende e affascina, ma soprattutto intrigano le due città coi misteri e i sogni celati tra le loro pieghe: in qualche modo giocattoli come quelle bocce di Natale che scuoti e cade la neve, ma insieme teatro di modi diversi e serissimi di concepire la comunità umana. Leggendo oggi Verne cogliamo una serie di retaggi spiacevoli di un certo tipo di formazione occidentale, come il razzismo nella presentazione di alcuni stereotipi etnici; ma cogliamo anche grandezze e ironia, e una preoccupazione genuina per la direzione presa dalla Storia.

Se Herr Schultze è un personaggio francamente spiacevole, ben diversa statura ha un altro eroe nero minaccioso, imparentato col capitano Nemo e con il conte di Artigas di Face au drapeau: cioè il protagonista eponimo del romanzo Robur il conquistatore (Robur le Conquérant), 1886, l’anno insomma della svolta pessimista di Verne, tra lutti (l’amico editore Pierre-Jules Hetzel, morto il 17 marzo a Montecarlo; l’anno dopo si spegnerà sua madre Sophie Verne), beghe familiari, e l’attentato (9 marzo) da parte del nipote malato di mente che lo ferisce alla gamba e lo lascerà zoppicante per il resto della vita – non potrà neanche andare al funerale della madre. Eppure Robur non è un antieroe crepuscolare: vitalistico, beffardo, un titano che prende in ostaggio i due esponenti principali del Weldon Institute di Philadelphia – Zio Prudenza che ne è il presidente, e il suo avversario interno nonché segretario dell’Istituto, Phil Evans, due ricconi col pallino del volo – trascinandoli nei cieli del pianeta sul suo avveniristico Albatros. Mentre al Weldon gli iscritti sono fanatici del volo aerostatico, quello di mezzi più leggeri dell’aria a cui il romanzo dedica una parte divulgativa molto interessante e dettagliata, e stanno anzi dibattendo su dove piazzare l’elica al gigantesco dirigibile Go ahead, l’incredibile Albatros è orgogliosamente più pesante dell’aria: viene ipotizzato abbia propulsione elettrica, tramite energia tratta dall’atmosfera, ma Verne abilmente non ne offre conferma. Alla fine Robur sparisce e per un po’ non ne abbiamo notizie…

Fino a quando cioè non esce il sequel, molto più cupo, Padrone del mondo (Maître du Monde), 1904: un Robur ormai alla deriva del suo delirio di onnipotenza ha inventato un mezzo mobile, l’Épouvante, capace di muoversi su terra, nell’acqua e anche nell’aria, seminando il panico… Sulle sue tracce si pone stavolta un poliziotto, il narrante John Strock, e alla fine l’apparente scomparsa di Robur tradito dalla propria hybris nello sfidare un uragano sul Golfo del Messico lascia il dubbio se possa essersi salvato. In questo Robur di seconda stagione si è vista un’incarnazione del totalitarismo, quasi a prefigurare i tiranni mostruosi del cinema espressionista che presto arriverà: un’incarnazione strepitosa che capitalizza le trame dei due romanzi la offrirà comunque Vincent Price in Master of the World di William Witney (1961, produzione AIP) fronteggiato da Charles Bronson come Strock per i buoni uffici dello sceneggiatore Richard Matheson.

Fino a quando cioè non esce il sequel, molto più cupo, Padrone del mondo (Maître du Monde), 1904: un Robur ormai alla deriva del suo delirio di onnipotenza ha inventato un mezzo mobile, l’Épouvante, capace di muoversi su terra, nell’acqua e anche nell’aria, seminando il panico… Sulle sue tracce si pone stavolta un poliziotto, il narrante John Strock, e alla fine l’apparente scomparsa di Robur tradito dalla propria hybris nello sfidare un uragano sul Golfo del Messico lascia il dubbio se possa essersi salvato. In questo Robur di seconda stagione si è vista un’incarnazione del totalitarismo, quasi a prefigurare i tiranni mostruosi del cinema espressionista che presto arriverà: un’incarnazione strepitosa che capitalizza le trame dei due romanzi la offrirà comunque Vincent Price in Master of the World di William Witney (1961, produzione AIP) fronteggiato da Charles Bronson come Strock per i buoni uffici dello sceneggiatore Richard Matheson.

Quando Verne scrive questi tre romanzi, la formula da lui adattata è – a usare un termine più tardo – quella della fantascienza; ma se la guardiamo dal nostro punto di osservazione, possiamo utilizzare una diversa denominazione di genere. La collocazione narrativa in un contesto ottocentesco, frequentemente vittoriano o più o meno coevo, di tecnologie anacronistiche spesso basate sul vapore (steam) – dunque idealmente un arco di tempo vastissimo dalla Reggenza alla Belle Époque – ha condotto come noto a fine anni ottanta al varo del termine steampunk: una variante scherzosa di cyberpunk dove al posto dell’elettronica troviamo la meccanica, da cui a cascata infinite altre per ambientazioni diverse che presentino a calco analoghe caratteristiche. Dalle modulazioni del concetto steampunk a ricalco di generi narrativi come per esempio steampunk western (si pensi solo a Wild Wild West su set al vapore in effetti ottocenteschi) o steamfantasy (aka steampunk fantasy, con congrua vaghezza atemporale: cfr. anche elfpunk per Harry Potter & Co., mythpunk…) si passa così a fattispecie parallele in chiave retrofuturistica. Affidiamo il tema alla forza evocativa dell’elenco: per cui ecco lo stonepunk della rivoluzione neolitica, il bronzepunk sull’età del Bronzo (Dedalo e affini: vogliamo parlare del Talos di Harryhausen o dell’Atlantide di Pal?), l’ironpunk sull’età del Ferro, il sandalpunk o piuttosto Ptolemypunk sul mondo antico greco-romano o specificamente ellenistico (scienza e tecnica alessandrina, con prodigi come quelli progettati da Erone), il candlepunk medioevaleggiante, il clockpunk sul Rinascimento, il rococopunk sull’età di cui in definizione, il Voltapunk sull’epoca di galvanisti e prodigi voltaici tra fine Settecento e inizio secolo successivo (l’età di Frankenstein, in fondo), il Decopunk o coalpunk di ambientazione art Deco negli USA tra i Venti e i Cinquanta, il dieselpunk dalla fine della Seconda guerra mondiale agli anni Cinquanta, l’atompunk o transistorpunk 1945-69, lo steelpunk di fine XX secolo, il nowpunk coniato da Bruce Sterling… e tanti altri potrebbero essere inventati.

Certo, nella percezione corrente può non essere così chiara la distinzione tra il futuro del passato effettivo – la protofantascienza o fantascienza arcaica, in sostanza il futuro come concretamente prefigurato da Verne & soci nelle loro opere – e il futuro del passato virtuale, cioè lo steampunk propriamente detto, frutto di una fantasia a posteriori su tecniche che noi attribuiamo a personaggi di età precedente. Ma in effetti il recupero transmediale (per esempio a fumetti o cinematografico, si pensi solo a The League of Extraordinary Gentlemen di Alan Moore e Kevin O’Neill nel suo avvio vittoriano) può rendere un tema della protofantascienza – per dire, il Nautilus di Nemo – adeguato soggetto per reinvenzioni steampunk. E sull’onda di questo tipo di trasposizione/slittamento proprio il vecchio Zeman, dal profondo della sua Cecoslovacchia oltre il Muro – quel Muro che però riusciva a valicare con la forza della sua ironia e una poesia insuscettibile di censure persino dei più ottusi burocrati – mi pare il testimone forse più emblematico a monte di quel gioco col passato e col futuro che oggi tutti conoscono come steampunk. Un genere – o sottogenere, fate voi – non a caso influenzato potentemente da Verne e dalle sue riscritture filmiche (peso particolare viene riconosciuto per esempio alla citata trasposizione fleischeriana di Ventimila leghe sotto i mari) e che oggi muove un’intera sottocultura, tra fumetti, giochi (di ruolo o videogiochi), musica, abbigliamento, oltre ovviamente a narrativa e cinema.

Certo, nella percezione corrente può non essere così chiara la distinzione tra il futuro del passato effettivo – la protofantascienza o fantascienza arcaica, in sostanza il futuro come concretamente prefigurato da Verne & soci nelle loro opere – e il futuro del passato virtuale, cioè lo steampunk propriamente detto, frutto di una fantasia a posteriori su tecniche che noi attribuiamo a personaggi di età precedente. Ma in effetti il recupero transmediale (per esempio a fumetti o cinematografico, si pensi solo a The League of Extraordinary Gentlemen di Alan Moore e Kevin O’Neill nel suo avvio vittoriano) può rendere un tema della protofantascienza – per dire, il Nautilus di Nemo – adeguato soggetto per reinvenzioni steampunk. E sull’onda di questo tipo di trasposizione/slittamento proprio il vecchio Zeman, dal profondo della sua Cecoslovacchia oltre il Muro – quel Muro che però riusciva a valicare con la forza della sua ironia e una poesia insuscettibile di censure persino dei più ottusi burocrati – mi pare il testimone forse più emblematico a monte di quel gioco col passato e col futuro che oggi tutti conoscono come steampunk. Un genere – o sottogenere, fate voi – non a caso influenzato potentemente da Verne e dalle sue riscritture filmiche (peso particolare viene riconosciuto per esempio alla citata trasposizione fleischeriana di Ventimila leghe sotto i mari) e che oggi muove un’intera sottocultura, tra fumetti, giochi (di ruolo o videogiochi), musica, abbigliamento, oltre ovviamente a narrativa e cinema.

Oggi lo steampunk conosce una ventata di fortuna: e in fondo non è strano. La contemporanea crisi della fantascienza, in Italia e forse non solo, si innesta in un fenomeno più ampio e più inquietante, la crisi (potremmo dire) del tempo verbale futuro nell’immaginario e nella lingua delle giovani generazioni, cioè della categoria futuro. Parlare di futuro, oggi, è non solo estremamente complesso ma, in radice, una sfida controcorrente: in genere, nella comunicazione istituzionale pubblica o anche privata, per futuro si ammannisce solo un presente asfittico e prolungato. Come la vita vampiresca di certi finanzieri o politici – che possono rinviare sine die la pensione ai comuni mortali, per i quali il concetto di lavoro (che a grandi numeri non nobilita l’uomo ma è stigma di una caduta o almeno di tanta fatica) è totalmente diverso da quello vagheggiato da una classe privilegiata tra poltroncine e cattedre dove ascoltarsi parlare. In genere il linguaggio politico ed economico parla di futuro per garantire in realtà solo un angusto ed egoistico presente: un futuro farlocco, di fiato cortissimo e dal contenuto sostanzialmente fittizio. Un presente virtualmente eterno, che assorbe cannibalisticamente il futuro e – ovviamente – dimentica il passato: persino la tensione a superarlo guarda solo a un altro presente, come in loop.

Rispetto all’ottimismo degli anni Sessanta, quando ai bambini si sgranava la domanda classica “Cosa vuoi fare da grande?” e tutto si enfatizzava nell’estasi di un futuro raggiungibile solo a tendere un braccio – ed ecco Verne, o meglio una certa idea di Verne – e che d’altronde sembrava fiorire nel presente attraverso un nuovo benessere, le promesse del boom, le macchine da Pronipoti Hanna-Barbera, è cambiato il mondo. Fin nelle strutture narrative: dal sognare lo sbarco sulla Luna a postulare che quell’evento – simbolicamente ed emotivamente immenso, per noi che possiamo ricordarlo – non ci sia mai stato. Oggi il futuro fatica a essere concepito, trovato interessante o addirittura espresso. È come se conoscesse una eclissi la forma verbale futuro semplice: come se dalla tabella delle coniugazioni dei tempi quella categoria di espressione prospettica fosse sparita.

Che tutto ciò impatti sulla capacità di sperare delle giovani generazioni, infettandole di sfiducia e tatticismo individualistico è appena ovvio. Lo stesso odierno fiorire nell’editoria per ragazzi di romanzi distopici (in larga parte fantasy travestiti, i tempi di Verne e Salgari sono lontani anni luce) non vede affatto un discorso sul futuro, ma sul presente e le sue crisi, classicamente dell’adolescenza.

E lo steampunk? Se la fantascienza, grammaticalmente parlando, guarda al futuro semplice, lo steampunk mira al futuro anteriore, “come sarebbe stato il passato se il futuro fosse arrivato prima” (voce Steampunk, su urbandictionary.com) o piuttosto come sarebbe apparso il futuro in un passato diverso. I cosplayer abbigliati in abiti steampunk recepiscono questa dimensione malinconica? O la cogliamo solo noi, memori di un’epoca diversa e destinati a sparire come dinosauri in un tempo breve? Sulla nostra capacità di concepire in termini giustamente critici e avvertiti una categoria futuro – che non si consumi nella cifra apocalittica di un’estinzione di massa, ipotesi su cui pure sarebbe saggio riflettere – si gioca molto più di quanto al momento ogni agenda politica preveda.

E lo steampunk? Se la fantascienza, grammaticalmente parlando, guarda al futuro semplice, lo steampunk mira al futuro anteriore, “come sarebbe stato il passato se il futuro fosse arrivato prima” (voce Steampunk, su urbandictionary.com) o piuttosto come sarebbe apparso il futuro in un passato diverso. I cosplayer abbigliati in abiti steampunk recepiscono questa dimensione malinconica? O la cogliamo solo noi, memori di un’epoca diversa e destinati a sparire come dinosauri in un tempo breve? Sulla nostra capacità di concepire in termini giustamente critici e avvertiti una categoria futuro – che non si consumi nella cifra apocalittica di un’estinzione di massa, ipotesi su cui pure sarebbe saggio riflettere – si gioca molto più di quanto al momento ogni agenda politica preveda.