di Paolo Lago

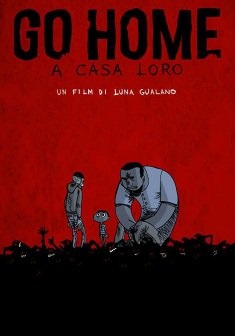

Immaginiamo un centro di accoglienza per immigrati prima assediato da una folla di manifestanti di estrema destra e poi, all’improvviso, da un gruppo di zombi. Sì, zombi, perché Go Home – A casa loro (2108) è un riuscito zombie movie, diretto da Luna Gualano, che affronta il tema del razzismo e della xenofobia nell’Italia di oggi in modo inedito e interessante. Se la figura dello zombi – come dimostra il saggio di Martino Doni e Stefano Tomelleri, Zombi, i mostri del neocapitalismo – bene rappresenta la natura parassitaria del capitalismo mostrando i lati peggiori dei legami sociali, culturali ed economici del nostro tempo, sottoposti a produzione, sfruttamento e oppressione, essa può essere anche veicolo di cieco odio razziale e xenofobo. L’idea che sta alla base del film, infatti, è fondamentalmente questa: il diffuso odio per i migranti, per i ‘diversi’, per gli stranieri si muove in modo cieco e meccanico come una massa di zombi. La xenofobia e il razzismo rappresentano perciò dinamiche sociali scaturite dalla struttura capitalista, la quale, proprio come uno zombi – un essere bulimico che non mangia per nutrirsi ma per ripetere in modo pressoché infinito il suo atto – produce un consumo di merce finalizzato alla ripetizione del consumo stesso. L’odio razziale, quindi, è un meccanismo cieco, generato dagli scarti della società capitalistica, una sorta di malattia che si diffonde per contagio. La zombificazione, infatti, già dai film di Romero, si espande tramite il contagio, rappresentato dal morso di un altro zombi. Pensiamo solo a due capolavori del regista americano, come La notte dei morti viventi (The Night of the Living Dead, 1968) o Zombi (Dawn of the Dead, 1979): in quest’ultimo film, gli zombi vengono messi in scena come i consumatori di un supermercato i quali, anche da morti, come coazione a ripetere, continuano a fare quello che facevano da vivi. Dietro questa immagine c’è una feroce critica a una società dei consumi che trasforma il consumatore stesso in uno zombi, un automa assolutamente privo di volontà.

Immaginiamo un centro di accoglienza per immigrati prima assediato da una folla di manifestanti di estrema destra e poi, all’improvviso, da un gruppo di zombi. Sì, zombi, perché Go Home – A casa loro (2108) è un riuscito zombie movie, diretto da Luna Gualano, che affronta il tema del razzismo e della xenofobia nell’Italia di oggi in modo inedito e interessante. Se la figura dello zombi – come dimostra il saggio di Martino Doni e Stefano Tomelleri, Zombi, i mostri del neocapitalismo – bene rappresenta la natura parassitaria del capitalismo mostrando i lati peggiori dei legami sociali, culturali ed economici del nostro tempo, sottoposti a produzione, sfruttamento e oppressione, essa può essere anche veicolo di cieco odio razziale e xenofobo. L’idea che sta alla base del film, infatti, è fondamentalmente questa: il diffuso odio per i migranti, per i ‘diversi’, per gli stranieri si muove in modo cieco e meccanico come una massa di zombi. La xenofobia e il razzismo rappresentano perciò dinamiche sociali scaturite dalla struttura capitalista, la quale, proprio come uno zombi – un essere bulimico che non mangia per nutrirsi ma per ripetere in modo pressoché infinito il suo atto – produce un consumo di merce finalizzato alla ripetizione del consumo stesso. L’odio razziale, quindi, è un meccanismo cieco, generato dagli scarti della società capitalistica, una sorta di malattia che si diffonde per contagio. La zombificazione, infatti, già dai film di Romero, si espande tramite il contagio, rappresentato dal morso di un altro zombi. Pensiamo solo a due capolavori del regista americano, come La notte dei morti viventi (The Night of the Living Dead, 1968) o Zombi (Dawn of the Dead, 1979): in quest’ultimo film, gli zombi vengono messi in scena come i consumatori di un supermercato i quali, anche da morti, come coazione a ripetere, continuano a fare quello che facevano da vivi. Dietro questa immagine c’è una feroce critica a una società dei consumi che trasforma il consumatore stesso in uno zombi, un automa assolutamente privo di volontà.

Nel film di Luna Gualano, l’irruzione degli zombi avviene in modo improvviso e inaspettato. Le immagini iniziali mostrano una protesta di alcuni personaggi di estrema destra, vestiti di nero e con croci celtiche, di fronte a un centro di accoglienza per immigrati, intervistati e ripresi da una troupe televisiva. Niente di nuovo, quindi, da ciò che sempre più spesso vediamo in televisione, sia che oggetto dell’odio razziale siano gli immigrati sia che, invece, lo siano i rom. Dal lato opposto, però, ci sono anche dei giovani che manifestano a favore del centro per immigrati. Improvvisamente, il contagio zombi investe tutti, arriva come una malattia che non fa distinzione, come una sorta di assuefazione acritica alle più svariate problematiche, anche gravi, che percorrono la società contemporanea. La zombificazione giunge come una abulia da social network, come un annientamento cerebrale generato dal consumo indiscriminato e acritico di sempre nuove notizie che si affastellano le une sulle altre e che non riusciamo a percepire con il dovuto distacco critico.

Uno fra i contestatori di destra, per sfuggire all’assalto degli zombi, si rifugia all’interno del centro di accoglienza (che la regista e il co-sceneggiatore Emiliano Rubbi ricostruiscono nel Centro Sociale Intifada di Roma) e, senza svelare la propria appartenenza politica e il motivo per cui si trovava lì, viene assistito dai migranti e dagli operatori del centro. Però, alcuni mostri che premono alle porte e alle finestre riescono ad entrare e la zombificazione si diffonde anche all’interno del centro, anche fra gli immigrati ospiti della struttura. Ecco che l’immagine dello zombi, oltre a raffigurare l’abulia innestata nei corpi e nelle menti dalla società capitalistica, adesso rappresenta anche la massa indistinta dei migranti come vengono rappresentati dai media e dalle televisioni. Come nota Gioacchino Toni in un interessante studio inserito in Immaginari alterati, una raccolta di saggi uscita recentemente per Mimesis, i migranti bloccati ai confini della fortezza Europa sono rappresentati dai media (e percepiti dagli spettatori) come una massa indistinta: disumanizzati, vengono fatti apparire come un gruppo di zombi e di automi che si spostano meccanicamente, senza un vero motivo e senza una vera logica, perdendo la loro connotazione di esseri umani in fuga da guerre, carestie e stragi.

I migranti provenienti dall’Africa e da altri paesi del sud e dell’est del mondo, colpiti dal contagio, si trasformano in massa indistinta, esseri senza nome e senza umanità, forse proprio in virtù di quell’odio strisciante che li vorrebbe escludere, allontanare, disumanizzare. Se sono zombi, non sono esseri umani, ce lo ha insegnato Romero: si possono allontanare, umiliare, ferire, uccidere ed eliminare senza problemi. E troppo spesso i media ci comunicano l’immagine dei migranti, appunto, come degli zombi: nell’indifferenza generale assistiamo a navi umanitarie bloccate da leggi disumane, navi piene di esseri umani in preda ad atroci sofferenze; assistiamo a naufragi di barconi pieni di uomini, donne e tanti bambini, barconi sui quali, spesso, donne incinte sono costrette a partorire fra dolori terribili, fisici e psicologici. Forse, stiamo già vivendo la distopia del film, senza essercene accorti: se accettiamo tutto questo, anche noi occidentali siamo ormai tutti zombi che vivono in una dimensione distopica in cui l’orrore fa parte del quotidiano. Siamo ben lontani, oggi, da una società veramente e profondamente umana.

I migranti provenienti dall’Africa e da altri paesi del sud e dell’est del mondo, colpiti dal contagio, si trasformano in massa indistinta, esseri senza nome e senza umanità, forse proprio in virtù di quell’odio strisciante che li vorrebbe escludere, allontanare, disumanizzare. Se sono zombi, non sono esseri umani, ce lo ha insegnato Romero: si possono allontanare, umiliare, ferire, uccidere ed eliminare senza problemi. E troppo spesso i media ci comunicano l’immagine dei migranti, appunto, come degli zombi: nell’indifferenza generale assistiamo a navi umanitarie bloccate da leggi disumane, navi piene di esseri umani in preda ad atroci sofferenze; assistiamo a naufragi di barconi pieni di uomini, donne e tanti bambini, barconi sui quali, spesso, donne incinte sono costrette a partorire fra dolori terribili, fisici e psicologici. Forse, stiamo già vivendo la distopia del film, senza essercene accorti: se accettiamo tutto questo, anche noi occidentali siamo ormai tutti zombi che vivono in una dimensione distopica in cui l’orrore fa parte del quotidiano. Siamo ben lontani, oggi, da una società veramente e profondamente umana.

Però, come mostra anche il film, ci possono essere piccole falde di resistenza. Innanzitutto, bisogna conoscere veramente chi è oggetto di odio e di indifferenza, bisogna attuare il principio dell’indiscrezione, come scrive Maurizio Bettini nel suo ultimo saggio, Homo sum: bisogna essere indiscreti per avvicinarsi, conoscere e capire. Il giovane manifestante di destra, perso nel vortice di un cieco odio nei confronti di chi non conosceva o conosceva soltanto in modo qualunquistico (l’immigrato, solo perché immigrato e diverso, deve essere odiato), una volta avvicinatosi, conosce veramente le persone che odiava, fa domande, si informa sui nomi, sulla provenienza e sulle storie di ognuno, legandosi soprattutto al piccolo Alì, un bambino africano ospite del centro assieme alla madre studentessa di medicina.

Un altro momento di resistenza è offerto quando si levano le toccanti note de Il galeone, il canto anarchico che deriva da una poesia di Belgrado Pedrini musicata da Paola Nicolazzi, riproposto in Go Home in una melodica versione cantata da Cinzia La Fauci. Il canto quasi accarezza – unito a un movimento di macchina sugli ospiti del centro ormai stremati – tutti gli immigrati che stanno lottando per non soccombere alla zombificazione dell’odio e dell’indifferenza, una “ciurma anemica di una galera infame” che è ancora pronta a lottare per la giustizia e l’uguaglianza. In quel momento, la dolcezza del canto porta un tocco di umanità, soffia una carezza di ‘riumanizzazione’ sui corpi dei giovani migranti ormai abbandonati a se stessi.

Certo non sveleremo il finale, ma sembra che non ci siano nuove aperture di speranza, nessuna risoluzione del malefico intreccio fra odio, indifferenza, conflitto di classe. La soluzione, forse, sta nella lotta: quel canto che alto si dispiega, pure se sommessamente, comunica resistenza ed è proprio una forma di resistenza che, nel centro, verrà messa in moto soprattutto grazie al taciturno e tormentato gigante africano, ritratto anche da Zerocalcare nella locandina del film. Ma se questa lotta non si estende, altri centri di accoglienza, altre comunità di immigrati e rifugiati, di rom, di emarginati, altri singoli esseri umani verranno sopraffatti dagli zombi dell’odio, del qualunquismo e dell’indifferenza.