di Gioacchino Toni

Lorenza Ronzano, La variabile umana, Elèuthera, Milano, 2019, pp. 220, € 16,00.

Lorenza Ronzano, La variabile umana, Elèuthera, Milano, 2019, pp. 220, € 16,00.

«Vado in ospedale ad ascoltare la sofferenza delle persone, con l’intenzione di trasformare i loro sintomi in qualcos’altro. Lasciate stare le diagnosi, non hanno importanza, raccontatemi la vostra storia, ditemi, com’è andata? Come mai siete qui? Per cosa vivete?» Lorenza Ronzano

«Penso che Lorena Ronzano abbia tutte le carte in regola per raccontarci come le trecento e più partizioni del manuale diagnostico americano siano poche, pochissime, insufficienti per ingabbiare tutti gli umani, perché le diagnosi umane sono almeno sette miliardi quanti sono i terrestri, anzi, che dico, sono di più, perché dobbiamo aggiungervi le diagnosi dei tipi umani vissuti finora, di quelli che verranno, e moltiplicare per cento o per mille, perché ognuno di noi non è (ancora) un androide, è mutevole» Piero Cipriano

Come è noto a chi ha letto la “trilogia della riluttanza” pubblicata dalla casa editrice Elèuthera – composta da La fabbrica della cura mentale (2013), Il manicomio chimico (2015) e La società dei devianti (2016) –, e il suo ultimo libro Basaglia e le metamorfosi della psichiatria (2018), Piero Cipriano, pur nella consapevolezza di operare una semplificazione, suddivide schematicamente gli operatori che si confrontano con il disagio mentale in alcune categorie. Ai due estremi, che a volte sembrano finire col toccarsi, colloca i “manicomiali”, che non hanno bisogno di particolari presentazioni nel loro ruolo di integrati e complici del sistema repressivo istituzionalizzato in tutte le sue sfaccettature, e gli “antipsichiatri” che, nel loro comodo restare fuori dalle istituzioni, finiscono per lasciarle agire indisturbate. Tra questi due estremi Cipriano individua almeno altre due categorie: quella degli operatori di “buon senso” e quella dei “riluttanti”. Al primo raggruppamento appartengono i tanti psichiatri, psicologi, psicoterapeuti, infermieri ed educatori, che pur essendo, il più delle volte, “brave persone”, non mettendo mai davvero in discussione le diagnosi ed il ricorso smodato ai farmaci, finiscono con l’accettare l’impianto generale della malattia e della cura psichiatrica senza mai trovare il coraggio di dire che tale macchina di gestione del disagio non aiuta davvero i pazienti. Al secondo raggruppamento appartengono invece gli “anti-istituzionali” (basagliani, para-basagliani, simil-basagliani ecc.), quei “riluttanti” che hanno scelto di combattere la propria battaglia nel cuore delle contraddizioni, cioè dall’interno del sistema per cambiarlo.

Dopo aver passato in rassegna le tappe principali della pratica psichiatria “prima e dopo Basaglia”, nel suo ultimo libro, uscito a quarant’anni dall’entrata in vigore della Legge 180 che sanciva la chiusura dei manicomi, Cipriano cede la parola ad una serie di persone che, a vario titolo, si rapportano con l’universo del disagio mentale in maniera non convenzionale: uno psicologo che preferisce svolgere la sua attività nell’orto anziché nel canonico studio; un giovane psichiatra che non smette di chiedersi se è possibile svolgere la sua attività in maniera più utile rispetto a quella imposta dalle modalità convenzionali; una giovane infermiera irriducibilmente ostile alle fasce di contenzione; un’economista amante di jazz che, pur in assenza di “titoli” alla cura, espone brillanti idee circa le modalità con cui una società dovrebbe prendersi cura di sé; una laureata in lettere che pratica “consulenze filosofiche” colloquiando con i pazienti in un day hospital psichiatrico.

Di quest’ultima “riluttante”, Lorenza Ronzano, è uscito da poco il libro La variabile umana (2019), pubblicato dalla sempre meritoria casa editrice Elèuthera, con un’introduzione dello stesso Cirpriano che, nel presentare l’opera, mette in evidenza come l’autrice sia un’operatrice psichiatrica un po’ particolare. Intanto il fatto che si tratti di una donna che si occupa di tali questioni non è affatto un elemento da sottovalutare, visto che la storia della psichiatria è stata in buona parte scritta da uomini. Ed oltre al fatto che Ronzano non è psichiatra, psicologa e nemmeno infermiera, a rendere tale libro particolarmente efficace, rispetto a «quelli scritti da psi è che la storia della psichiatria, da Pinel in poi, è sempre stata fatta da psichiatri, mai da psichiatrizzati» (p. 18). E Ronzano, come racconta direttamente nel suo contributo pubblicato su Basaglia e le metamorfosi della psichiatria di Cipriano, ha vissuto un’esperienza diretta con i fallimentari tentativi della psicoterapia: «sarebbe stata una giovane psichiatrizzata se a diciotto anni, con un gesto di orgoglio e strafottenza, non avesse ricusato, rigettato, vomitato, la diagnosi che lo psichiatra che aveva in cura suo padre le attribuì: tu sei come tuo padre, le disse, la schizofrenia è genetica, ereditaria, la tua stranezza, le ripeté, è figlia della stranezza di tuo padre, e come la sua stranezza anche la tua stranezza io al chiamo schizofrenia» (p. 18).

Se non bastasse la presenza di tali “anomalie”, rispetto ai dogmi vigenti, a rendere interessante il volume di Ronzano è, secondo Cipriano, il fatto che l’autrice «è una formidabile narratrice, una delle poche persone al mondo (direbbe Roberto Bolaño) che legge o meglio ha letto tutti i diari dei fratelli Goncourt, e dopo questo saggio narrativo (o conte philosophique, o oggetto narrativo non identificato, per dirla con Wu Ming) inevitabilmente esploderà (in senso buono) in seno alla narrativa italiana con i suoi romanzi scritti, appunto, alla Goncourt. Per cui – continua Cipriano – io potrò dire che non solo non le ho fatto la diagnosi né l’ho ricoverata, ma l’ho istigata, dopo che mi fece leggere il suo inedito manoscritto goncourtiano (anche se di primo acchito non lo apprezzai, perché l’insolito, il perturbante, appunto in quanto tale non può piacere, almeno a una prima lettura), a scrivere del suo mestiere di consulente filosofica in un day hospital psichiatrico della sua città. E così è venuto fuori questo libro. Che è una costola del suo romanzo, tutto sommato» (p. 19).

Lorenza Ronzano, dopo aver collaborato per alcuni anni con l’equipe medica di un reparto psichiatrico della sua città svolgendo colloqui individuali con i pazienti che passavano dal day hospital, è giunta alla conclusione che spesso il ricorso alla psichiatria è del tutto improprio. Secondo l’autrice spesso si ricorre allo psichiatra come ad una sorta di factotum in grado di risolvere tutti quei problemi che non si sa bene chi altri potrebbe risolvere. Per certi versi lo psichiatra sembrerebbe aver sostituito il sacerdote a cui, un tempo, si ricorreva perché in lui si individuava la figura deputata ad ascoltare quei problemi che non si sapeva bene a chi altri confidare, ma anche perché, attraverso il religioso, si poteva disporre dei contatti sociali dell’ambiente parrocchiale e questi avrebbero potuto tornare utili al fine di risolvere i problemi.

Se la maggior parte degli individui che si rivolgono ad un servizio psichiatrico lo fanno nella speranza che gli operatori prestino loro attenzione e capiscano i loro problemi, occorre però prendere atto, sostiene Ronzano, che buona parte delle loro sofferenze, dei loro problemi, è di natura sociale e spesso ha a che fare con ristrettezze economiche, con la perdita del lavoro e di conseguenza del reddito, con delusioni affettive, con la solitudine e con l’assenza di cure per gli anziani.

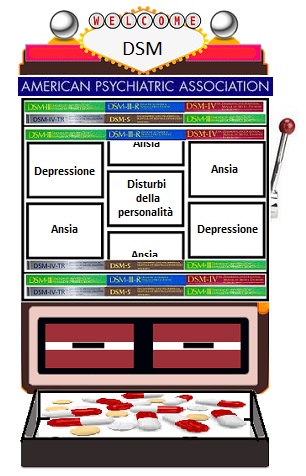

Anche se buona parte di chi ricorre ai day hospital psichiatrici manifesta forme di disagio che non sono di natura psichiatrica, e spesso nemmeno psichica, le diagnosi più frequenti con cui vengono etichettati dagli operatori hanno a che fare con “depressione”, “ansia” e “disturbi della personalità”. Così facendo l’operatore, evitando di affrontare la complessità del caso specifico che si trova di fronte, adempie al suo ruolo di “applicatore di patologie”, con relativa prescrizione farmacologica. Così facendo si riduce la complessità dell’individuo a quella classificazione stereotipata imposta dal manuale diagnostico americano con tutto ciò che ne consegue in termini di negazione della personalità, di controllo e redditività spesso ottenuta attraverso la dipendenza chimica.

Nonostante lo scollamento «tra le arbitrarie classificazioni della psichiatria e ogni essere umano nella sua singola, peculiarissima storia» (p. 26), Ronzano segnala come nella sua esperienza sul campo si sia spesso imbattuta in persone che dai centri di assistenza psichiatrica pretendono una diagnosi sentendosi, in qualche modo, confortate dal poter “far parte” di una condizione sottoposta a vigilanza dalla scienza medica. «Può sembrare paradossale, ma spesso “essere depresso” piuttosto che “soffrire d’ansia” viene percepita come una condizione rassicurante, perché permette di circoscrivere la sofferenza a un preciso ambito, a una causa specifica. Avere la possibilità di individuare in un deficit psichico l’origine del proprio dolore, può alleviare in qualche modo la percezione di sentirsi responsabile della propria infelicità» (p. 27). Inoltre, continua Ronzano, la diagnosi sembra poter donare all’individuo un’identità, cosa che nell’attuale società sembra essere indispensabile. Appartenere alla categoria dei “depressi”, ad esempio, aiuta l’individuo a “sentirsi qualcuno” e piuttosto che trovarsi a corto d’identità è auspicabile vedersi riconosciuto un disturbo mentale. Insomma, meglio essere malati che niente.

Nonostante lo scollamento «tra le arbitrarie classificazioni della psichiatria e ogni essere umano nella sua singola, peculiarissima storia» (p. 26), Ronzano segnala come nella sua esperienza sul campo si sia spesso imbattuta in persone che dai centri di assistenza psichiatrica pretendono una diagnosi sentendosi, in qualche modo, confortate dal poter “far parte” di una condizione sottoposta a vigilanza dalla scienza medica. «Può sembrare paradossale, ma spesso “essere depresso” piuttosto che “soffrire d’ansia” viene percepita come una condizione rassicurante, perché permette di circoscrivere la sofferenza a un preciso ambito, a una causa specifica. Avere la possibilità di individuare in un deficit psichico l’origine del proprio dolore, può alleviare in qualche modo la percezione di sentirsi responsabile della propria infelicità» (p. 27). Inoltre, continua Ronzano, la diagnosi sembra poter donare all’individuo un’identità, cosa che nell’attuale società sembra essere indispensabile. Appartenere alla categoria dei “depressi”, ad esempio, aiuta l’individuo a “sentirsi qualcuno” e piuttosto che trovarsi a corto d’identità è auspicabile vedersi riconosciuto un disturbo mentale. Insomma, meglio essere malati che niente.

Di fronte a pazienti che giungono nei day hospital psichiatrici e che palesano di non avere problemi psichiatrici o psichici, se solo si avesse la pazienza di ascoltare le loro storie evitando di applicare meccanicamente diagnosi dettate dal Manuale e prescrivere medicinali in quantità, sarebbe più onesto da parte degli operatori, scrive Ronzano, ammettere «di non avere il potere né la possibilità di aiutare qualcuno, al limite consigliarlo di rivolgersi altrove […] Se un servizio psichiatrico (o meglio di salute mentale) fosse un reparto seriamente responsabile, ogni giorno dovrebbero essere compilate, oltre alle inevitabili cartelle cliniche, anche “cartelle sociali”, per così dire, in cui stilare un piano di intervento e di collaborazione con le strutture socio-assistenziali presenti sul territorio, per aiutare il paziente a risolvere problemi alla cui origine, evidentemente, concorrono motivazioni ben diverse da quelle personali e patologiche. Sarebbe auspicabile che la psichiatria si trasformasse in un centro di analisi e smistamento dei casi» (pp. 28-29). Esistono in Italia alcuni dipartimenti di salute mentale, come a Trieste, che operano in tal senso. Nulla di impossibile, dunque. Basterebbe volerlo fare.

Ronzano si sofferma anche sull’uso che il potere fa delle parole passando in rassegna alcuni termini a cui ricorre la psichiatria contemporanea al fine di affibbiare le diagnosi più comuni. Ad esempio, il termine “depresso” – che letteralmente significa qualcosa/qualcuno che è stato schiacciato, abbassato, abbattuto – secondo i parametri psichiatrici identifica «una persona che per un periodo di tempo abbastanza lungo “vive di episodi di umore depresso accompagnati principalmente da una bassa autostima e perdita di interesse o piacere nelle attività normalmente piacevoli”. La presunta diagnosi non connota la persona in base a una serie di sintomi inequivocabilmente invalidanti, ma in base alla sua collocazione (la condizione di essere “al di sotto”, richiamata espressamente dai termini di umore “depresso”, “bassa” autostima, “perdita” di interesse e piacere) rispetto a una linea di demarcazione, ovvero rispetto alla soglia della cosiddetta e non altrimenti specificata “normalità”» (pp. 33-34).

Una diagnosi così emessa si preoccupa soltanto sulle «derive del vissuto del paziente, sulla sua iperattività neuronale, sul suo essere schiacciato al di sotto del limite “normale”» (p. 34) e non dice nulla sul vissuto, sullo stato di salute e sull’aspetto umano dell’individuo. Pertanto, la “depressione”, scrive Ronzano, non è in realtà una diagnosi e nemmeno una definizione; si tratta di «un abborracciato giro di parole per imporre categoricamente uno stato di cose, e cioè che esiste una soglia umorale e comportamentale normalmente ritenuta accettabile e valida, al di sotto della quale si diventerebbe automaticamente dei “depressi”. Pura tautologia» (p. 34).

Se è vero che tante persone, pur di affrontare il disagio provato, si rassegnano a “fare i malati”, scrive l’autrice, «è altrettanto vero che i medici, accettando di “curarle” in qualità di casi patologici, hanno la loro buona parte di responsabilità nell’aggravare questo uso improprio della psichiatria. Se di certo si può parlare di concorso di colpa, non c’è dubbio che le equipe psichiatriche, rappresentando l’autorità medico-scientifica, dovrebbero per prime disporre in altra maniera. Nel momento in cui uno psichiatra fornisce una diagnosi e una cura farmacologica è come se statuisse che le origini dei problemi della persona sono: 1. di natura personale, cioè da ricercarsi e imputarsi all’individuo in questione. 2. Di natura chimico-neurale, cioè risiedono in un qualche non meglio specificato disturbo neurotrasmettitoriale» (p. 83).

In questo modo, sostiene Ronzano, la psichiatria riduce un problema che tocca l’intera compagine socio-cultuale al cervello di una singola persona. «L’ambito in cui i problemi andrebbero ricercati e risolti (la società, un’intera cultura) è stato gravemente ristretto non soltanto dal corpo sociale al corpo individuale, ma anche dal corpo individuale al singolo organo. In questa operazione riduzionista, la psichiatria non è per nulla ecologica dal momento che – pur ammettendo, in teoria, che i problemi si formano in ambiente collettivo – nella pratica interviene soltanto sul cervello dei singoli individui» (pp. 83-84).

Attraverso tale pratica riduzionista l’autoritarismo medico-scientifico ottiene un doppio obiettivo. «Ignorando la componente socio-economica nell’origine dei problemi del singolo […] mira a stornare l’attenzione critica dai problemi socio-politici, concorrendo al mantenimento dello status quo per nulla vantaggioso per la maggior parte dei cittadini» (p. 84). Inoltre tende a a decolpevolizzare i singoli «individuando l’origine dei loro problemi non in scelte e comportamenti sbagliati, bensì in un loro presunto malfunzionamento neuronale, in qualche scompenso chimico. La decolpevolizzazione va di pari passo con l’irresponsabilizzazione, attuata attraverso il conferimento di una diagnosi. Infatti una diagnosi è sempre, in prima battuta, l’istituzionalizzazione di un deficit» (p. 85).

Ed il “consulente filosofico”? Cosa accidenti fa il “consulente filosofico” quando si trova di fronte i pazienti al reparto psichiatrico? Dialoga con consultanti, per dirla con Pier Aldo Rovatti. La filosofia rifiuta la cultura terapeutica, ne svela la dimensione autoritaria e coercitiva e cerca altre vie per essere d’aiuto a chi si presenta sofferente. L’invito, a questo punto, è di leggersi il libro di Lorenza Ronzano, una che ha imparato ad ascoltare la gente che si sfoga senza sfogliare il manuale americano, emettere diagnosi e compilare ricette. Non è poco.