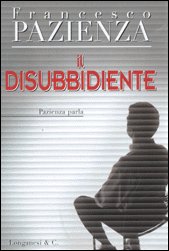

di Francesco Pazienza

Riproduciamo alcuni brani dal libro del faccendiere Francesco Pazienza (Il disubbidiente, Longanesi). Costui è tornato agli onori delle cronache nel 2003: è uno dei grandi organizzatori della bufala Telekom Serbia. Con la testimonianza (liberi voi di considerarla veritiere, menzognera, oppure metà e metà) di Pazienza, chiudiamo il capitolo P2. Accederemo quindi al post-P2 e all’attualità della P3. [gg]

Riproduciamo alcuni brani dal libro del faccendiere Francesco Pazienza (Il disubbidiente, Longanesi). Costui è tornato agli onori delle cronache nel 2003: è uno dei grandi organizzatori della bufala Telekom Serbia. Con la testimonianza (liberi voi di considerarla veritiere, menzognera, oppure metà e metà) di Pazienza, chiudiamo il capitolo P2. Accederemo quindi al post-P2 e all’attualità della P3. [gg]

Era la prima volta che mi ritrovavo a quattr’occhi con «il banchiere di Dio», come lo definiva la stampa anglosassone per le sue strette correlazioni con le finanze del Vaticano. Sarò frivolo, ma mi sembrava che da quel giorno del settembre 1978, in cui l’avevo visto per la prima volta, non si fosse ancora cambiato d’abito. Stesso vestito, quasi nero, stessa camicia di un azzurro chiarissimo, stessa cravatta di Mila Schön blu scura coi classici bordi laterali e le fantasie molto sobrie. Quando cominciai a conoscerlo a fondo, scoprii che aveva un guardaroba fornitissimo ma era completamente privo d’inventiva. Aveva decine di abiti tutti uguali e moltissime paia di scarpe, tutte identiche e tutte di colore nero. Solo d’estate si concedeva qualche correzione sul tema indossando abiti di un grigio meno funereo. La sua carnagione aveva sempre un colore bianco latte. I pochi capelli che gli incorniciavano il cranio erano di un nero innaturale. Merito della tintura che scrupolosamente applicava quasi tutti i giorni.

Benché fosse uno degli uomini più potenti d’Italia, non assumeva mai atteggiamenti superbi, prepotenti, arroganti. Era di una timidezza quasi patologica. Infatti, quando parlava, molto raramente fissava negli occhi il suo interlocutore, e continuava ad accompagnare i suoi ragionamenti tenendo uniti i pollici e gli indici delle sue mani, senza mai rivolgerli verso chi gli stava davanti.

Benché fosse uno degli uomini più potenti d’Italia, non assumeva mai atteggiamenti superbi, prepotenti, arroganti. Era di una timidezza quasi patologica. Infatti, quando parlava, molto raramente fissava negli occhi il suo interlocutore, e continuava ad accompagnare i suoi ragionamenti tenendo uniti i pollici e gli indici delle sue mani, senza mai rivolgerli verso chi gli stava davanti.

A volte, durante la conversazione, se ne usciva con espressioni di tale naiveté che sembravano false e affettate. Ma in realtà non era così. In quei suoi atteggiamenti era realmente sincero, anche se riuscire a comprenderlo era un autentico rompicapo. Non pronunciava mai un concetto o un’espressione chiara e diretta, mai una frase o una parola che non fosse lontana anni-luce da qualsiasi forma scurrile o anche solo sconveniente. Il tutto sempre con un tono di voce che metteva a dura prova le facoltà uditive dell’interlocutore.

Visto che ero stato io ad aver richiesto l’incontro, affrontai subito il problema che mi stava a cuore.

«Presidente, si ricorda di me?» gli dissi dopo avergli stretto la mano. «Ci siamo conosciuti a Washington, settembre 1978, riunione del Fondo Monetario Internazionale insieme con Scaglione e Rinaldi.»

«Sinceramente non mi sarei rammentato di lei, se non fossero usciti alcuni articoli di giornale nelle scorse settimane che hanno pubblicato il suo nome e la sua fotografia parlando della visita di Flaminio Piccoli negli Stati Uniti. Leggendo queste notizie mi sono ricordato di averla conosciuta», mi rispose con grande schiettezza.

Aggiunse: «Che cosa fa a Roma? Se non sbaglio, ricordo che durante il nostro fugace incontro precedente, mi disse di abitare da lungo tempo a Parigi».

«Presidente», osservai, «da circa un anno sono un consulente dei servizi segreti italiani e mi sono trasferito a Roma. Ora però mi sono stufato e probabilmente tornerò a Parigi, dove ho ancora il mio appartamento.»

La storia dei servizi segreti sembrò interessare moltissimo Calvi. Raffreddai immediatamente la sua fantasia dicendogli che d’interessante non c’era proprio nulla in quel genere di lavoro. Dopo circa mezz’ora di altri preamboli, entrai nel vivo della conversazione spiegando con una certa durezza il motivo del nostro incontro e perché fossi stato io a sollecitarlo: «Voglio informarla che all’interno del Vaticano sono in corso alcune manovre che tendono a mettere in grave difficoltà il suo amico e alleato Paul Marcinkus.»

Cercò di non far trasparire alcuna particolare reazione. Mi chiese: «Come fa a sapere che Marcinkus è un mio amico o, come dice lei, un mio alleato?»

«Presidente», risposi, «questo è un fatto che definirei di pubblica notorietà, per lo meno per quanto riguarda gli ambienti finanziari italiani e internazionali.»

L’incontro durò un paio d’ore. Alla fine Calvi mi chiese se poteva rivedermi a Milano entro pochi giorni. Non c’erano problemi, fissammo per il giorno tredici, alle nove del mattino, nel suo ufficio al Banco Ambrosiano.

La lista degli iscritti alla P2

A partire da quel momento, da quel 13 marzo 1981, avevo poco più di un mese per liquidare definitivamente, e senza rimpianti, la mia collaborazione col SISMI e tutto ciò che vi era connesso. Il problema più urgente e che mi stava maggiormente a cuore, tuttavia, era quello di trovare il canale per conoscere Paul Marcinkus. Tanto più che questa mi era sembrata una vera prova di abilità che Roberto Calvi pretendeva per saggiare le mie capacità. Dovevo, dunque, dimostrare non solo di riuscire a incontrarlo, ma anche di avere il sangue freddo di rivelargli immediatamente ciò che in Vaticano stavano architettando ai suoi danni. Prima di tutto, comunque, avevo deciso di recarmi a Parigi: era evidente che a quel punto non avevo più alcun interesse a mantenere il mio sontuoso appartamento di boulevard Lannes che mi costava una piccola fortuna ogni mese. C’era un’altra ragione che mi spingeva nella capitale francese. Dovevo incontrarmi con Michel Roussin, l’assistente del capo dei servizi segreti francesi, per chiedergli un favore molto urgente per conto del SISMI. Si trattava del nuovo e costosissimo tri-reattore Falcon 50 che la CAI, la società aerea del SISMI, aveva acquistato dalla Dassault, la casa francese che costruisce jet executive. Il motore centrale del Falcon non funzionava alla perfezione e produceva alcune vibrazioni anomale durante il massimo sforzo in fase di decollo. Su quell’aereo, in quel periodo, viaggiavano solamente due illustri passeggeri: il presidente del Consiglio oppure il capo del servizio segreto. C’era bisogno che la società costruttrice fosse coinvolta al massimo livello nella rapida soluzione di quel problema, e fornisse un altro velivolo in sostituzione nel caso i controlli richiedessero un certo tempo.

Il 17 marzo, a Parigi; alle dieci di sera, ricevetti la prima telefonata di Roberto Calvi. «Dottor Pazienza, ha saputo che cosa è successo oggi in Italia?» mi disse con una certa apprensione nel tono della voce.

«Presidente, in tutta sincerità, non so nulla. È da stamattina che sono a Parigi e ho avuto una giornata davvero terribile», risposi.

Calvi sembrava piuttosto preoccupato perché proprio quella mattina la magistratura milanese aveva compiuto una perquisizione nella casa di Arezzo di Licio Gelli.

«Presidente», gli chiesi, «lei ha qualche interesse in questa vicenda?»

Ancora non sapevo che il banchiere fosse iscritto alla P2. Ma lui lo sapeva benissimo. Ecco, quindi, da dove derivava la sua preoccupazione. C’era, inoltre, un altro aspetto che lo impensieriva e di cui mi avrebbe messo al corrente soltanto qualche tempo dopo. Calvi non aveva referenti politici diretti: tutti i suoi rapporti col mondo politico erano sempre stati mediati attraverso Gelli e Ortolani. La vicenda P2 lo poneva, perciò, in una condizione di assoluto isolamento, in quanto non poteva più avvalersi delle «cure» di Gelli e Ortolani, costretti a riparare all’estero.

Della Loggia P2 avevo sentito parlare per la prima volta nell’ottobre dell’anno precedente a Caracas dal generale Battelli, Gran Maestro della massoneria italiana, e da Spartaco Mennini, il suo Grande Segretario, che mi avevano fatto la testa come un pallone in proposito.

Chiesi a Roberto Calvi: «Lei appartiene alla P2?»

Per tutta risposta arrivò nella cornetta del telefono una specie di mugugno che non significava né si né no. Ma avevo capito che era un adepto e che ora si sentiva scoperto.

«Presidente, io non so nulla di questa vicenda. Comunque, domani rientrerò a Roma, raccoglierò un po’ di notizie e mi farò sentire immediatamente.»

Il mio primo memorandum per Calvi

Appena arrivato a Roma, mi resi subito conto che il mondo politico era in ebollizione dopo che i magistrati milanesi avevano perquisito la villa del Maestro Venerabile. Già cominciavano a girare per la città una serie di liste d’iscritti alla P2, tutte rigorosamente false e tutte spacciate come rigorosamente vere. La «girandola» sarebbe andata avanti per qualche mese fino al momento in cui, a giugno, il presidente del Consiglio Arnaldo Forlani decise di rendere pubblica la vera lista degli aderenti, quella trovata dalla Guardia di Finanza a Castiglion Fibocchi.

Per quanto mi riguarda, non c’era stato bisogno di aspettare la pubblicazione ufficiale per avere la vera lista della P2. All’inizio di aprile, ne avevo ricevuta una che al 99,9 per cento era genuina ed esatta. E tale si rivelò al momento dell’ufficializzazione degli iscritti.

Nell’elenco c’era una marea di persone che conoscevo o con le quali avevo avuto a che fare, come del resto era accaduto per mezza Italia. C’era il direttore del SISMI, Santovito, il quale continuava a negare l’evidenza. C’era il generale Pietro Musumeci, che un giorno negava e il giorno dopo si lasciava andare a mezze ammissioni. C’era Loris Corbi, il presidente della Società Condotte d’Acqua. C’era Mario Genghini, il costruttore. C’era il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. C’era Massimiliano Cencelli, l’autore del celeberrimo manuale che veniva seguito pedissequamente da partiti e correnti su come spartire «equamente» ministeri, sottosegretariati, poltrone e poltroncine di sottogoverno. E, soprattutto, per quel che mi riguardava, c’era Federico Umberto D’Amato, uno dei pochi, se non l’unico, cui la vicenda e l’iscrizione non faceva né caldo né freddo. Tra i vari nomi c’era anche quello di Francesco Gregorio, segretario del presidente della Repubblica Sandro Pertini. Era di Messina, mi era stato presentato da un certo ingegner Orlandi di Genova, amico di lunga data dello stesso Pertini.

Ciò che fin dall’inizio mi era apparso assai curioso e singolare era che gli appartenenti alla Loggia P2, nella maggioranza dei casi, non si conoscessero l’un l’altro. Evidentemente, Gelli aveva trovato molto più conveniente evitare di farli incontrare o, per lo meno, cercare di evitare tale eventualità, in modo da mantenere la sua figura centrale e di rendersi indispensabile in quel crocevia d’interessi, di affari e di potere. Non si sarebbe spiegato altrimenti, tanto per fare un esempio, perché Loris Corbi non conoscesse il generale Santovito, che s’incontrò la prima volta con lui solo in una colazione da me organizzata al Grand Hotel di Roma. Né si conoscevano Federico Umberto D’Amato e Roberto Calvi, e neppure quest’ultimo e Santovito. E così via. Tutti, però, sapevano che a Roma esisteva un certo signor Gelli, a capo di una loggia più o meno massonica, il quale operava in una elegante suite dell’Hotel Excelsior di via Veneto. E quando dico «tutti», mi riferisco anche ai leggendari gatti di piazza Argentina magnificati nel racconto di Goethe durante il suo soggiorno nella Città Eterna!

Ai primi di aprile, ebbi un incontro con Calvi a Milano. Gli annunciai che nel giro di pochi giorni avrei conosciuto Paul Marcinkus. Per tutta risposta lui tornò a parlare del tema che più gli stava a cuore e che sembrava creargli le maggiori preoccupazioni: Licio Gelli e la P2. Il discorso di Calvi fu abbastanza strano: disse che c’era l’esigenza di dare una mano al Maestro Venerabile in quel momento di difficoltà. Col suo contorto e allusivo modo di parlare, quasi mi chiese di aderire alla loggia massonica. Risposi: «Guardi che, ancor prima della visita da parte della Guardia di Finanza, Gelli aveva chiesto d’incontrarmi. A me non interessava per nulla conoscerlo. E, quindi, si figuri se può interessarmi farlo adesso, nel momento in cui i topi scappano».

Misi per iscritto a Calvi queste mie considerazioni in un memorandum di lavoro, il primo che preparavo per lui, nel quale sintetizzavo le linee ispiratrici della mia consulenza, i primi risultati dei miei contatti e delle «operazioni» che mi aveva affidato. In quel documento gli consigliavo di prendere le distanze da Gelli, il più rapidamente possibile, se voleva cercare di evitare l’ondata di fango che si stava profilando all’orizzonte. Prevedevo si trattasse di un vero e proprio tsunami, come dicono i giapponesi, riferendosi all’onda spaventosa provocata da qualche maremoto lontano, onda che si scatena a mare piatto contro le coste marine.

Un milione e mezzo di dollari per mettere al sicuro il dossier

Ritorniamo al problema dei documenti compromettenti su monsignor Marcinkus. Tutto venne superato con un sostanzioso pagamento: trecentomila dollari a D.N., l’uomo che ne era in possesso, più un milione e duecentomila dollari all’avvocato D. di Zurigo, presso il cui studio D.N. aveva depositato il prezioso dossier. Il denaro serviva a ottenere il fascicolo e il silenzio definitivo nei confronti di Calvi e del presidente dello IOR. La somma venne versata al legale attraverso un pagamento interbancario tramite la Realfin e la FinanzCo su un conto segreto svizzero. I fondi furono messi a disposizione da Calvi, e la somma pagata parte in Italia, parte in Svizzera.

Il presidente del Banco Ambrosiano ovviamente aveva posto come condizione che esistesse la certezza che D.N., una volta ricevuto il denaro, non rivendesse una seconda volta il dossier al «nemico», visto e considerato che lui sapeva quante persone erano interessate ad avere quei documenti. D.N., tuttavia, aveva perfettamente compreso che, nel caso in cui avesse fatto troppo il furbo, il gioco sarebbe diventato molto pericoloso. Io ero tranquillo: si sarebbe certamente accontentato, e una sola volta, di quanto da noi ricevuto, per evitare che il gioco da soft si facesse hard.

Devo ammettere che in quell’occasione dissi una bugia a Santovito: riferii che, nel corso delle mie ricerche del dossier, in Svizzera non avevo trovato assolutamente nulla. Se anche gli avessi detto la verità la situazione non sarebbe cambiata: infatti, in quel periodo al SISMI non erano molto concentrati su questo problema, assorti e impauriti com’erano nel cercare di tenere sotto controllo lo scandalo P2. Figurarsi, dunque, se le angustie di monsignor Celata potevano assorbire una sia pur minima quantità del tempo di Santovito.

Finalmente, nella prima settimana di aprile, ero libero di cominciare a occuparmi completamente ed esclusivamente del banchiere milanese. Avrei dovuto compiere un’ultima missione per incontrare in Svizzera gli emissari palestinesi, ma per il resto col SISMI era tutto terminato. O quasi.

Con Roberto Calvi cominciai a incontrarmi frequentemente sia a Roma sia a Milano. Eravamo d’accordo sul fatto che mi sarei occupato soltanto di questioni di carattere internazionale. Una delle prime idee che gli sottoposi fu quella di creare una specie di consiglio composto di consulenti internazionali del Banco Ambrosiano sul modello di quello istituito all’interno della Chase Manhattan Bank. Si trattava di mettere insieme una dozzina di grandi nomi di prestigio finanziario internazionale che si riunissero due o tre volte l’anno nella sede del Banco Ambrosiano. Non avevano altro scopo se non quello di studiare strategie di ampio respiro e di far arrivare un poco della loro luce riflessa sull’istituto, grazie alla loro credibilità e alla loro fama, negli ambienti politici e finanziari di tutto il mondo. Per di più, quelle riunioni annuali in pompa magna avrebbero consentito alla banca di ottenere una massiccia pubblicità sui mass media.

Avevo illustrato il mio progetto a Calvi poiché l’esigenza più importante per l’Ambrosiano, in quel momento, era quella di cercare di sdoganarsi dalla sua immagine di «banca dei preti» cercando di accreditarsi con una dimensione più generalista, soprattutto più «laica ed ecumenica». Al banchiere l’idea era piaciuta, mi disse di lavorarci sopra, di preparare una prima lista di nomi che avrebbero potuto entrare nel Consiglio di consulenza internazionale.

«Sono Ciarrapico… a disposizione!»

La prima settimana di maggio avevo incontrato a lungo Federico Umberto D’Amato. Naturalmente, lui sapeva che avevo cominciato a collaborare con Roberto Calvi e che avevo mollato il SISMI. Come al solito era informatissimo e mi fornì una dettagliata panoramica della situazione in cui versava il banchiere milanese. Non si conoscevano personalmente, ma Umbertino attingeva molte notizie da Angelo Rizzoli junior. Questo rapporto di amicizia e di confidenza nasceva dalla vecchia frequentazione tra Umbertino e il leggendario Angelo Rizzoli, il fondatore della casa editrice, il nonno di «Angelone». Nel lungo incontro con D’Amato, gli illustrai la situazione e gli chiesi un consiglio: «In un primo tempo il banchiere mi ha incaricato di occuparmi dei rapporti internazionali. Ma, dopo lo scoppio dello scandalo P2 e la ‘scomparsa’ di Gelli e Ortolani, mi ha chiesto di occuparmi anche dei rapporti col mondo politico romano. Non ti nascondo che la sua richiesta da un lato mi ha sorpreso, dall’altro mi sta creando notevoli perplessità e un certo imbarazzo: avendo vissuto quasi esclusivamente all’estero, non ho in Italia quel tipo di rapporti che possono essermi utili per venire incontro alle esigenze di Calvi. Per esempio, com’è messo il banchiere quanto a contatti con Craxi e Andreotti? Tu che cosa mi consigli?»

D’Amato sapeva perfettamente che Calvi era stato ed era completamente nelle mani di Licio Gelli per quanto riguardava i contatti col mondo politico romano. Una volta che «il fetentone» – così aveva ribattezzato Gelli – e Umberto Ortolani si erano dileguati, il banchiere non sapeva più dove sbattere la testa. D’Amato mi precisò che gli unici rapporti politici che Calvi gestiva a mezzadria con Gelli erano quelli con Bettino Craxi. Ma per il resto doveva sempre ed esclusivamente passare attraverso il Maestro Venerabile, a cominciare dal canale che portava a Giulio Andreotti.

D’Amato decise, quindi, che mi avrebbe aiutato presentandomi, tanto per cominciare, un personaggio che avrebbe potuto prendere il posto del capo della P2 in fuga, e che avrebbe consentito a Calvi di aprire una via di comunicazione alternativa con Andreotti. L’uomo di cui Umbertino parlava aveva col leader democristiano rapporti, a suo dire, ancor più stretti e cordiali di Gelli. Una sera, alle sette, D’Amato mi convocò al bar dell’Hotel Excelsior in via Veneto e mi presentò un personaggio dal fisico massiccio, con un accento da borgata romana e una certa idiosincrasia per la consecutio temporum: si trattava di Giuseppe Ciarrapico. Fu molto cordiale e, in mezzo a un fiume di parole, pronunciò questa frase: «Sono a disposizione del presidente del Banco Ambrosiano».

Volevo saperne di più su Ciarrapico, sul suo reale potere, sulle sue entrature, sul suo ruolo accanto ad Andreotti. La mattina successiva, alla solita ora antelucana, mi recai a casa di Flaminio Piccoli, cui raccontai tutto. «Onorevole, cerchi di chiarirmi questa situazione, perché io, in questi garbugli della politica romana, ci capisco ben poco», gli dissi.

Con una certa riluttanza, il segretario della DC mi confermò qual era la funzione di Licio Gelli per conto di Calvi e, in particolare, di Andreotti. Aggiunse che qualche volta il banchiere incontrava l’uomo politico anche grazie a monsignor Angelini, ma che i rapporti veri erano quelli tenuti attraverso Gelli. Ciarrapico? In effetti, secondo Piccoli, da quel momento avrebbe potuto diventare il canale migliore.

Con una buona dose di faccia tosta chiesi: «Onorevole, anche lei intrattiene rapporti con Calvi tramite Gelli?» Il «no» fu netto e pronunciato in un tono che non ammetteva repliche. Piccoli era una persona fondamentalmente sincera. Gli credetti. Anche se, mesi dopo, emerse che i suoi rapporti con Calvi passavano attraverso un certo Giuseppe Battista, iscritto alla P2 e appartenente allo stretto giro di Gelli.

A questo punto, potevo partire per Milano, per il solito «pellegrinaggio» al Banco Ambrosiano. Esposi a Calvi la situazione. Usai un sistema abbastanza brutale, quello di chiamare le cose col loro nome e di dare giudizi netti. Lui detestava questo modo di esprimersi, così rude e pragmatico, così distante dal suo sistema pieno di curve e dossi, senza mai una presa di posizione decisa e concreta. Gli dissi che, non appena fosse sceso a Roma, gli avrei presentato Federico Umberto D’Amato e Giuseppe Ciarrapico. In serata, tornai nella capitale senza immaginare che cosa sarebbe avvenuto la mattina successiva.

«Io sono della stessa città di Al Capone»

In quei giorni dal Vaticano arrivò la conferma: ero riuscito a ottenere l’appuntamento con monsignor Marcinkus. L’incontro era fissato nella sede dello IOR. Ero molto ansioso di conoscerlo e di vedere se e quanto corrispondevano al vero le descrizioni che mi erano state fatte di lui, a proposito dell’imponenza fisica, della brutalità delle maniere, del pragmatismo e del temperamento. Alto come una pertica, con un fisico da giocatore di football americano, e con una voce profonda, mi ricevette in un ufficio molto strano, lunghissimo e curiosamente stretto. Marcinkus non conosceva esattamente il motivo per cui avevo chiesto di vederlo. Mi accolse fumando una sigaretta senza filtro e continuò ad accenderne una dopo l’altra. Compresi al volo che il prelato che avevo di fronte era di tutt’altra pasta rispetto a monsignor Silvestrini. La conferma mi arrivò non appena cominciò a parlarmi in un perfetto italiano. Io gli risposi in inglese-americano. Al che si bloccò e mi chiese brutalmente: «Who are you? Chi sei?».

Come Silvestrini era raffinato nel modo di parlare e di muoversi, e le sue parole erano piene di prudente, di mezzi toni, di sfumature, così Paul Marcinkus era roccioso, immediato, pragmatico, quasi aggressivo. Non poteva d’altra parte che essere così, dato che in quel periodo, oltre che dello IOR, si occupava della sicurezza personale del papa. Era la vera e propria guardia del corpo di Giovanni Paolo II durante i suoi viaggi in giro per il mondo. Insomma, era l’uomo disposto a mettere il proprio corpo davanti alla pallottola o alla lama di coltello che avesse tentato di raggiungere Sua Santità. Un monsignore mi aveva raccontato, ridacchiando, che un giorno, mentre scendeva dall’aereo ufficiale su cui viaggiava il pontefice, mentre lo precedeva sulla scaletta, fuori dal soprabito nero di Paul Marcinkus era scivolata a terra una mini-mitraglietta uzi di fabbricazione israeliana.

Questo era il personaggio. Coraggioso, rude, duro, lontano dallo stereotipo dei frequentatori della Curia romana e proprio per questo inviso a loro.

Visto che continuava a fumare come un turco, gli chiesi il permesso di poterlo fare anch’io. Mi offrì una delle sue sigarette, rifiutai cortesemente, estrassi dalla tasca interna della giacca un portasigari di cuoio e presi un «Montecristo numero uno». Poi, da una catena d’oro che portavo appesa alla cintura, tirai fuori una piccola cesoia d’oro massiccio per troncare la punta del sigaro e me lo accesi.

Mi guardò incuriosito e mi chiese: «Are true cubans?»

«Of course», risposi.

Allora schiacciò in un portacenere la sigaretta che aveva appena acceso e mi chiese: «Ne ha uno per me?». Estrassi nuovamente il portasigari con le iniziali che mi ero fatto fare a Roma da Fincato, il favoloso negozio di tabacchi vicino a piazza Colonna, e lo aprii porgendogli uno dei quattro cubani rimasti. Gli allungai anche la piccola cesoia e lo aiutai ad accenderlo. Dopo aver tirato e gustato la prima boccata esclamò un «Great» pieno di soddisfazione.

Cominciammo a parlare di ciò che mi stava a cuore. Senza tanti elzeviri, raccontai per filo e per segno quello che era accaduto e quello che avevo fatto in merito alla questione. Aggiunsi che da pochi giorni ero diventato consulente personale di Roberto Calvi.

Era molto interessato, mi ascoltava con grande attenzione: «What about the alleged documents? Che ne è dei documenti?»

Mi guardò negli occhi, mutò espressione, mi rispose: «La situazione in Polonia? È quella che conosco leggendo i giornali americani, cui dedico molta più attenzione che a quelli italiani».

Aveva perfettamente compreso che cosa volevo dire col mio accenno, e capì inoltre che dovevo sapere qualcosa su quella delicata materia.

Cambiò discorso. Terminato il nostro incontro, mi mise fraternamente una mano sulla spalla e mi accomiatò con queste parole: «Col tempo penso che potremmo collaborare. Perché lei ha una caratteristica: è uno strange Italian, uno strano italiano». Tra il serio e il faceto aggiunse: «Si comporti bene perché io sono di Cicero, la città di Al Capone…»

«Okay, monsignore. Conosco le regole del gioco», fu la mia risposta a tono dopo la sua ultima battuta.

«Muovi il culo, ragazzo!»

Roberto Calvi venne arrestato nella sua abitazione milanese. L’accusa era di esportazione illecita di capitale. Al presidente della più grande banca privata italiana non fu risparmiata l’onta delle manette. Venne caricato su un cellulare e tradotto al carcere di Lodi. Tre giorni dopo, accadde un altro fatto incredibile. Giovanni Paolo II venne ferito dai colpi di pistola di un attentatore mentre passava in mezzo ai fedeli di piazza San Pietro e stava benedicendo la folla. A sparargli era stato un turco, Mehmet Ali Agca, con la sua calibro 9. L’attentato, per fortuna, era fallito. Il papa era vivo, seppure gravemente ferito all’addome e al dito di una mano.

La notizia mi arrivò un paio d’ore dopo. Fu Paul Marcinkus a comunicarmela per telefono nel mio ufficio romano. Non lo avevo mai sentito così alterato e furibondo. Ci eravamo incontrati due volte nei giorni precedenti e il nostro rapporto era diventato molto saldo. La prima volta mi aveva convocato d’urgenza nel suo studio e io mi ero precipitato all’interno delle mura vaticane senza nemmeno lontanamente immaginare la ragione di tanta fretta. «Ma voi italiani siete dei pazzi furiosi?» mi disse allora Marcinkus, imbufalito e arrabbiatissimo. Mi raccontò che la Procura della Repubblica di Roma stava conducendo un’indagine giudiziaria sui vari ordini religiosi della Santa Sede e aveva ordinato perquisizioni in tutta Italia. Il reato che veniva ipotizzato riguardava presunte violazioni della famigerata legge 159, quella relativa all’esportazione illecita di capitali. L’ipotesi della magistratura era la seguente: suore, frati e preti raccoglievano in Italia denaro per le loro missioni e poi, tramite lo IOR, inviavano le donazioni alle loro sedi sparse in tutto il mondo. Violando la legge italiana. Tra i vari ordini religiosi vi era anche quello delle Missionarie della Carità, quattromila religiose ospitate in cinquecento conventi sparsi in centouno Paesi, fondato nel 1950 da Madre Maria Teresa di Calcutta, premio Nobel per la pace nel 1979, una figura che tutti i giornali del mondo avevano reso celebre per le sue attività a favore dei poveri e dei derelitti dell’India.

Monsignor Marcinkus, con la sua consueta franchezza, mi fece capire che cosa rischiava di accadere: «Guardi che i magistrati di Roma stanno preparando una comunicazione giudiziaria per Madre Teresa. Le indagini le sta facendo la Guardia di Finanza».

Mi guardò per capire qual era la mia reazione e, visto che ero rimasto senza parole, m’intimò: «Move your ass, boy!» Non era molto elegante come espressione, ma sicuramente efficace: «Muovi il culo, ragazzo!» E fai presto. Chiamai subito il generale Santovito. «Che cosa ti serve, visto che non lavori più per me?» mi chiese soddisfatto. «Hai visto che hai ancora bisogno di me, stronzo?»

Spiegai la situazione, e lui convenne che bisognava intervenire immediatamente. Dal suo telefono chiamò qualcuno ai vertici della Finanza. La mattina dopo venne nel mio ufficio un colonnello di cui non ricordo il nome, Guglielmo Farnè, forse, oppure Luigi Lamare. Sta di fatto, comunque, che l’ufficiale era perfettamente a conoscenza dell’indagine sugli ordini religiosi. «Colonnello», gli dissi, «lasciamo perdere se esistono o no gli estremi del reato per cui voi state scartabellando le carte di frati e suore. Si rende conto del ridicolo che coprirebbe l’Italia se dovesse partire una comunicazione giudiziaria contro Madre Teresa di Calcutta?»

L’ufficiale non poté che concordare con le mie valutazioni, mi rassicurò e mi chiese di comunicare in Vaticano che stessero tranquilli. Chiamai immediatamente Marcinkus, il quale tirò un sospiro di sollievo. La seconda volta ci eravamo incontrati di primo mattino per commentare l’arresto di Calvi. Entrambi avevamo appreso la notizia dal giornale radio e, come in preda a un raptus telepatico, ci eravamo immediatamente cercati.

«Flavio Carboni, detto Nano Ghiacciato»

Il 16 agosto 1981, Calvi conobbe colui che io avevo soprannominato «Nano Ghiacciato». In quel periodo, i muri erano tappezzati dei manifesti pubblicitari di un aperitivo che portava questo nome. Io trovavo che si adattasse a pennello a Flavio Carboni, che si era presentato alla porta di Villa Monasterio tenendo sotto braccio un’immensa forma di pecorino sardo. Di statura piuttosto bassa, con una parlantina velocissima ed estremamente estroverso, benché fosse un sardo a denominazione d’origine controllata, Carboni era un uomo indubbiamente intelligente. Col tempo avrebbe, però, mostrato alcuni difetti quasi letali per se stesso e per gli altri. Forse il quadro esatto della situazione è questo: i suoi problemi quotidiani lo privavano di quella serenità e pacatezza necessarie per affrontare con la necessaria freddezza gli affari di grande respiro. Sempre a caccia di denaro, oggi per pagare i debiti di ieri, e domani per ripianare la situazione di oggi, sempre nelle mani della peggiore schiatta di strozzini e usurai, mostrava una simpatia pirotecnica. Le scoppiettanti, e non richieste, affermazioni sulle importanti relazioni che affermava di coltivare non erano millanterie ma realtà: dal grande massone e politico Armandino Corona fino al deputato democristiano, oggi capogruppo alla Camera di Forza Italia, Beppe Pisanu – potentissimo ex componente della cosiddetta «Banda dei quattro», insieme con Bodrato, Salvi e Galloni, che, secondo una tesi allora molto accreditata, esercitava una forte influenza sul segretario della DC Benigno Zaccagnini -, da Ciriaco De Mita al principe Carlo Caracciolo, dal cardinale Palazzini a un giovane imprenditore milanese di belle speranze che si chiamava Silvio Berlusconi. Osservando Flavio Carboni, ascoltando le sue parole, verificando e pesando le sue affermazioni, pensavo: Roberto Calvi ha bisogno di avere nuovi amici che abbiano al loro seguito altrettanti amici, visto che l’analisi che mi aveva fatto Umbertino D’Amato al momento del suo arresto si era mostrata perfetta e pertinente. Sparito di scena Licio Gelli, rifugiatosi all’estero, il banchiere milanese era rimasto quasi «orfano» e isolato. L’astutissimo Maestro Venerabile aveva sempre gestito le sue relazioni in maniera quasi esclusivistica perché così facendo avrebbe potuto trarre il massimo interesse personale, cioè l’unica cosa che, alla fin fine, gli interessava veramente.

Carboni sapeva anche essere molto convincente. Il giorno successivo a quel primo incontro con Roberto Calvi, ci diede appuntamento nella rada colore smeraldo dell’isolotto di Budelli dove avrebbe ancorato la sua barca per fare una nuotata tutti insieme. Quando arrivammo sul posto, il nostro motoscafo sembrava un guscio di noce in confronto al super-yacht su cui Carboni la faceva da padrone insieme ai suoi ospiti di riguardo: uno dei figli di Amintore Fanfani e l’ambasciatore del Venezuela in Italia.

Nelle mani di Gelli e Ortolani

Torniamo ai giorni successivi il primo incontro tra Calvi e Carboni in Sardegna. Le lunghe ore trascorse insieme con il primo mi fecero capire com’era difficile comunicare con lui, dialogare, ricevere risposte chiare a quesiti semplici. Era un continuo gioco all’indovinello per cercare di decifrare ciò che diceva, ciò che non diceva, ciò che voleva dire, ciò cui alludeva.

Con grandissima prudenza, ogni tanto introducevo l’argomento dei suoi rapporti col duo Gelli & Ortolani per capire se si fosse veramente liberato dall’asservimento nei loro confronti. Ma era impossibile comprenderlo, impossibile stanarlo, impossibile farlo uscire dalla sua corazza. Non capivo se taceva su questo punto perché era prudente, reticente o terrorizzato.

Tentai ancora una volta di convincerlo a telefonare al professor Guido Rossi in vacanza in Sardegna. Mi rispose: «Voglio solo riposarmi. Ne riparleremo a settembre». Lo scongiurai di pensare all’eventualità di un ravvicinamento con gli «squali» – e tutti del genere Caracarodon carcarias, il più pericoloso di Mediobanca: faceva finta di non comprendere. Poiché cambiando l’ordine dei fattori il prodotto non cambia, in alternativa gli suggerii d’incontrarsi con Gianni Agnelli. Tra l’altro il caso volle che il giorno in cui lasciò la Sardegna col Lear Jet che noleggiava abitualmente dalla società ginevrina Aeroleasing, l’Avvocato scendesse da un altro jet privato. Calvi biascicò qualcosa al presidente della FIAT dicendogli che avrebbero dovuto vedersi o sentirsi. Mah, almeno quel poco ero riuscito a farglielo fare o dire.

Durante tutto il periodo delle vacanze, Calvi si era assentato solo mezza giornata per un viaggio a Roma. Avevo compreso che la sua meta era il Vaticano per incontrare Paul Marcinkus. «Mi raccomando, parlagli della Vianini», lo esortai accompagnandolo all’aeroporto di Olbia. L’unica risposta che ottenni fu uno stringatissimo: «Va bene». Meglio di niente…

In realtà, si sentiva assediato. Non riusciva a comprendere l’accanimento di alcuni giornali contro di lui e contro la P2. Continuava a ripetere: «Non ho mai fatto niente di male». Molte volte lo assecondavo raccontandogli quali fossero, oltre le pubbliche virtù, i vizi privati di coloro che cianciavano di questione morale e altre amenità del genere, ululando come lupi alla luna. Per esempio, gli parlavo di quel politico grande moralizzatore che aveva come abitudine costante quella di far scivolare la mano tra le cosce del segretario, creando un grande imbarazzo tra gli uomini della scorta. Oppure di quell’altro che sbraitava contro la massoneria facendo finta di dimenticarsi di aver passato ore e ore in anticamera in attesa di essere ricevuto da Lino Salvini, quand’era Gran Maestro del Grande Oriente d’Italia e il vero artefice delle fortune di Licio Gelli. In quella occasione, Calvi mi ricordò come quello stesso politico moralizzatore, che avevamo battezzato «Mano morta», non tralasciava di battere cassa con l’interlocutore che aveva di fronte. E adesso costui attaccava Calvi dalle pagine dei giornali. Davvero era senza vergogna. Quelle nostre conversazioni riuscivano a rinfrancare Calvi di quel tanto che bastava.

I gioielli del Banco vanno ad Agnelli

Era una storia davvero piena di misteri. Un altro era questo: a poco a poco tutti i pezzi del grande e prezioso mosaico facente capo al Banco Ambrosiano erano stati smantellati e ridistribuiti. Si trattava di autentici gioielli, né pochi né di scarso valore. Per esempio, la Toro Assicurazioni, quarta società nel settore; il Credito Varesino; la Banca Cattolica del Veneto; il Gruppo Rizzoli Corriere della Sera; quel pozzo editoriale di quattrini rappresentato dalla casa editrice di TV Sorrisi & Canzoni; la Ultrafin di Zurigo; una quota del 33 per cento della Interbanca di Milano; il quotidiano di Venezia Il Gazzettino; rilevanti pacchetti azionari detenuti dalla Centrale Finanziaria, insieme a molte altre attività.

Sotto l’attenta e meticolosa regia di Mediobanca e del suo «nume» storico, Enrico Cuccia, tutti questi pezzi pregiati messi insieme da Roberto Calvi erano stati fatti confluire nel Gruppo Agnelli. A prezzi stracciati. La Toro Assicurazioni fu acquisita al costo di una frazione del valore delle sole proprietà immobiliari.

Un patrimonio immenso che comprende, tanto per fare un esempio, gran parte degli edifici che circondano la centralissima piazza San Babila a Milano. A conferma dei giganteschi affari determinati da questa scomposizione, basti pensare che pochi anni dopo l’acquisizione della Toro, il Gruppo Agnelli è riuscito a recuperare quasi il 60 per cento del risibile investimento grazie alla vendita di una sola società assicurativa filiale della Toro Assicurazioni. E siccome piove sempre sul bagnato, come si suol dire, quello era esattamente il momento in cui il gruppo di Torino aveva bisogno di trovare sulla piazza una consistente compagnia assicurativa da incorporare. Infatti, a causa della forte crisi della metà degli anni ’70, superata grazie ai miliardi del colonnello Gheddafi, la FIAT aveva dovuto alienare il gruppo assicurativo SAI, finito nelle mani di Salvatore Ligresti. Ovviamente, come sempre, sotto la regia di Mediobanca e di Enrico Cuccia. Ora, per il Gruppo Agnelli, era venuto il momento di tornare al business delle assicurazioni: quale occasione poteva essere più ghiotta di quella che consentiva di mettere le mani sulla Toro Assicurazioni pagando quel gioiello al costo di uno scampolo di tessuto? Un altro affare colossale è quello rappresentato dal Gruppo Rizzoli-Corriere della Sera: venne liquidato per poche decine di miliardi. L’esborso del Gruppo Agnelli non copriva neppure il valore degli immobili in cui si trovavano redazioni, uffici e rotative.

Un piccolo problema era sorto a causa di Tv Sorrisi & Canzoni, il settimanale più diffuso in Italia, che era controllato separatamente dalla Rizzoli e dal Banco Ambrosiano. Si voleva incorporare quella gallina dalle uova d’oro completamente nella Rizzoli, per farla arrivare senza problemi nelle fauci del gruppo di corso Marconi a Torino. Il fatto è che quella rivista faceva gola anche a Silvio Berlusconi per ragioni di sinergia col suo impero televisivo e, in quei tempi, anche cinematografico. Tutto si risolse a favore del cavaliere di Arcore grazie a un deciso intervento di Bettino Craxi. L’avvocato Agnelli capì che il troppo stroppia. Si accontentò, si fa per dire, e lasciò perdere. Berlusconi venne accontentato dal presidente del Consiglio e concluse l’affare, pagando però la rivista a un prezzo quasi di mercato, senza sconti né agevolazioni.

Insomma, tutto ciò che nel patrimonio del vecchio Banco aveva un grande valore aveva preso la strada di Torino. Per una singolare, fortuita e del tutto casuale circostanza, l’Avvocato aveva messo le mani sui pezzi più pregiati a prezzi irrisori.

Solidarnosc, Reagan e il papa

Il 1982 era il periodo in cui i politici della Prima Repubblica ululavano come lupi alla luna, sarchiaponando sulla questione morale e sulla trasparenza, attribuendo le colpe della degenerazione italiana alla Loggia P2 che, senza dubbio, aveva ampiamente prosperato dietro le quinte del Banco Ambrosiano e delle società da esso controllate.

Il Banco aveva migliaia di piccoli azionisti, ma il controllo effettivo passava attraverso misteriose società panamensi che possedevano tra il 15 e il 20 per cento delle azioni. Nelle assemblee generali, Roberto Calvi aveva il mandato a rappresentare questa quota di controllo dell’istituto.

La stampa italiana indicava, senza prove, che le società panamensi altro non erano che schermi dietro i quali si nascondeva la loggia massonica per controllare di fatto la banca. E, quindi, Calvi altro non era, secondo queste ricostruzioni, che un burattino nelle mani della P2.

Ma allora, se le cose stavano davvero così, bisognava approfittare di quella occasione per fare chiarezza, snidare i veri proprietari di quelle famigerate e anonime società panamensi, andare a scavare nei conti delle filiali estere del Banco, per capire e per svelare quanto di marcio e inconfessabile ci fosse eventualmente da scoprire.

Ora, perché questo non avvenne?

Io non riesco a trovare risposta a questa domanda senza richiamarmi alla situazione politica internazionale del tempo e al ruolo che giocò il Vaticano. Non dimentichiamo, infatti, che tra i debitori delle banche estere dell’Ambrosiano ce n’erano anche alcuni che non gradivano assolutamente far conoscere i loro movimenti finanziari. Roberto Calvi e il suo Banco Ambrosiano, anzi la holding lussemburghese, avevano sostenuto fino alla primavera del 1982 Lech Walesa, il capo del sindacato polacco Solidarnosc, e futuro presidente della Repubblica polacca. Tutti questi «sostegni» fnanziari erano transitati attraverso le banche estere del Banco. Andare a svelare certi movimenti finanziari non avrebbe di sicuro fatto piacere né agli americani, né al Vaticano, né tanto meno agli inglesi che, sotto la guida di Margaret Thatcher, erano fedeli alleati degli Stati Uniti e di Ronald Reagan nella lotta all’«impero del male», cioè l’Unione Sovietica. È chiaro che nei tabulati dei conti, spulciati con minuzia e professionalità dagli ispettori della Touche Ross, tutti questi movimenti finanziari sarebbero stati svelati invece di restare segreti.

Ecco perché, dunque, l’intera vicenda del Banco Ambrosiano fu gestita nel modo descritto. Che importava la sovranità nazionale, la dignità del Paese, l’immagine del sistema bancario, la tutela di migliaia di cittadini, l’autonomia e il rispetto della magistratura? Visto che, per fortuna delle autorità italiane, Calvi aveva fatto partire dal Lussemburgo tutte le operazioni più delicate e politicamente più scabrose, non c’era niente di meglio che lasciare al Granducato tutta la competenza in tal senso. Se la vedessero loro, insieme agli inglesi cui avevano affidato il compito di fare luce.

Il lettore mi concederà di ritornare a un evento che è stato finora solo accennato nei capitoli relativi alle vicende di Calvi e del Banco Ambrosiano. I cronisti (non oso definirli storici) dei recenti fatti d’Italia lo considerano rilevante, se non fondamentale, per i destini del nostro Paese. Io posso solo dire che è a partire da quell’avvenimento, in cui non ebbi parte alcuna, che ebbero inizio i miei guai.

Dunque, alle nove del mattino del 17 marzo 1981, alcuni uomini della Guardia di Finanza, al comando del colonnello Vincenzo Bianchi, esibendo un mandato di perquisizione firmato dal magistrato milanese Gherardo Colombo, si presentarono ad Arezzo presso l’abitazione del commendator Licio Gelli. Il magistrato milanese aveva dato quell’ordine in seguito a una serie di elementi emersi durante l’indagine sul banchiere Michele Sindona, le cui attività erano andate a rotoli nel 1974. La perquisizione presso la società Gio.Le., un’azienda di Licio Gelli, a Castiglion Fibocchi, diede ottimi risultati: tra la documentazione sequestrata saltò fuori una lista di 972 nomi, con relative schede personali. Si trattava degli appartenenti alla loggia massonica «Propaganda Due», più nota come P2. A partire da quella lista e da quella data sarebbe cominciata una vera e propria «manfrina» – non riesco a trovare definizione migliore -, che a poco a poco sarebbe lievitata sino ad assumere le forme di un gigantesco soufflé, scatenando uno dei più grandi scandali – si fa per dire, vista l’entità e le proporzioni di altri futuri eventi – della Repubblica italiana. Per investigare e smascherare quella congrega di nomi non sarebbero bastati fiumi, ma oceani d’inchiostro. Una commissione parlamentare d’inchiesta fu istituita a tempo di record, sotto la presidenza dell’onorevole Tina Anselmi della Democrazia cristiana. Tra fantasie e dietrologie più sfrenate, pochi fatti reali e parecchio millantato credito, il commendator Licio Gelli, Maestro Venerabile della P2, e i suoi adepti furono descritti come corruttori, stragisti, eversori dell’ordine democratico, collusi con la mafia, la camorra e la ‘ndrangheta, agenti della CIA, riciclatori di denaro sporco e autori di tanti altri misfatti ancora che è difficile riuscire a ricordarli a memoria.

La commissione parlamentare stabili, inoltre, che l’organizzazione di Gelli era supersegreta e perciò sconosciuta ai cosiddetti «genuini democratici», che ovviamente Gelli aborriva e teneva lontani da sé. In questo modo la classe politica italiana, salvo un gruppetto di sfigati che furono additati al pubblico ludibrio, provvide alla propria assoluzione.

In effetti, la P2 era talmente supersegreta che Gelli si «nascondeva» in un luogo inaccessibile e clandestino come l’Hotel Excelsior di via Veneto a Roma. E la presenza del Maestro Venerabile era talmente occulta e le sue frequentazioni talmente rare che, a volte, occorreva qualche vigile urbano per regolare il traffico della folla che faceva la fila per essere ricevuta da lui.

«Gelli vale 500 milioni di dollari liquidi»

Roberto Calvi, che ben conosceva Gelli, un giorno, in uno dei suoi rarissimi momenti di chiarezza, lasciando da parte il suo consueto linguaggio criptico, mi disse: «Il commendatore vale 500 milioni di dollari liquidi». Più, ovviamente, qualche casetta e qualche piccolo orticello sparsi qua e là per il mondo. Si era nel 1981. Quel denaro di allora oggi avrebbe un valore equivalente ad almeno 1500 miliardi di lire. Com’era riuscito Gelli a mettere da parte un gruzzolo simile, visto che non aveva né industrie né altre attività imprenditoriali di alcun genere? Non vi è altra risposta che questa: Gelli, attraverso la sua loggia, non era altro che il mediatore, il punto di raccordo di un sistema consociativo composto di partiti e uomini politici che sulla carta erano avversari e nemici, ma che in realtà andavano a braccetto, diritti e uniti alla meta. L’oggetto di questo grande embrassons nous era rappresentato da contratti pubblici e privati, appalti, commesse miliardarie in giro per il mondo, commercio estero, contributi pubblici, cooperazioni, sovvenzioni, finanziamenti, insomma tutto ciò che riguardava boiardi di Stato, mediatori, brasseurs d’affaires, portaborse, al centro e alla periferia di quel sottobosco decisionale in cui venivano spartiti il potere e la torta prodotta dallo Stato italiano. Il tutto, naturalmente, accompagnato dal consueto, vorticoso giro di mazzette, tangenti e prebende che viaggiavano su e giù per la penisola.

Gelli, incaricato di regolare e curare questo viavai, tratteneva per sé una giusta mercede. A volte esagerava un po’: ma, d’altronde, chi aveva il coraggio o la faccia tosta di protestare e di ribellarsi? Il Maestro Venerabile si occupava di una materia delicata, fastidiosa e «sporca» di cui nessun politico voleva o poteva occuparsi in prima persona. Se il boiardo X non andava d’accordo col politico Y, nuovo arrivato nel ministero Z, non c’era che una soluzione: veniva spedito all’Hotel Excelsior e Gelli gli forniva le spiegazioni del caso, cioè, come si dice a Roma, gli faceva «la spiega». Il tutto col contorno di grembiulini, spade sulle spalle, cazzuole e compassi, architetti dell’universo e riti più o meno esoterici. Insomma, in termini anglosassoni, Gelli era un regulator, un «regolatore».

Scomparso di scena Gelli, ma solo apparentemente, il mondo politico italiano si accorse (Tangentopoli docet) che era molto meno dispendioso mettersi d’accordo direttamente, senza dover ricorrere all’intermediazione costosa e vincolante di un simile regulator.

Le imitazioni di Alighiero Noschese

Per avere un’idea di che cosa fosse in realtà la Loggia P2, si pensi al fatto che tra i suoi adepti c’era anche un personaggio di rilievo dello spettacolo dell’epoca: Alighiero Noschese, in grado d’imitare alla perfezione la voce di qualsiasi politico di quegli anni, da Andreotti a Moro, da Berlinguer a Fanfani. Gelli usava la seguente tattica nelle occasioni in cui voleva abbagliare e stupire il suo interlocutore del momento: lo invitava nel suo studio e gli faceva vedere quale tipo di familiarità e di confidenza lui avesse col potente di turno, oggetto della richiesta o della questua del momento. Il commendatore formava il numero di telefono, pronunciava il nome del politico, dall’altra parte del filo Noschese capiva al volo, preparava la voce e si faceva passare l’ospite del Maestro Venerabile. L’imitatore restava un bel po’ ad ascoltare, e alla fine assicurava il suo personale interessamento in virtù dell’amicizia che lo legava a Gelli. Di fronte a una simile esibizione di potere, all’interlocutore non restava altro che mettersi il grembiulino e il cappuccio, compilare il modulo d’iscrizione e versare le centomila lire facendosi rifilare la tessera da massone.