di Sandro Moiso

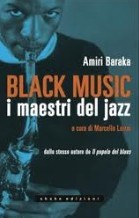

Amiri Baraka, Black Music. I maestri del jazz, a cura di Marcello Lorrai, ShaKe Edizioni 2012, pp. 240, € 16,00

Amiri Baraka, Black Music. I maestri del jazz, a cura di Marcello Lorrai, ShaKe Edizioni 2012, pp. 240, € 16,00

Mi avete preso il blues e siete spariti

Li cantate a Broadway

E li cantate all’Hollywood Bowl

E li avete mescolati alle sinfonie

E li avete infiocchettati

Perché non suonassero come me.

In una rivista musicale della fine degli anni sessanta (forse Big, forse Ciao Big o forse, ancora, Ciao 2001) incontrai l’articolo, da cui ho ripreso il titolo, che, anche se superficialmente, cominciava a suggerire quanto patrimonio culturale e musicale “nero” fosse usurpato dal rock’n’roll e dalla musica giovanile “bianca” di quegli anni. Da allora iniziai a capire che non si trattava soltanto di ripetere che il rock era nato dall’incontro della musica popolare anglosassone con i ritmi e i suoni importati dal continente africano.

Il problema era, e rimane, più articolato, complesso e profondo.

Basti pensare a quante poche siano le storie del blues e del jazz scritte dagli afro-americani e quante, invece, siano state il prodotto dell’intellettualità bianca.

Amiri Baraka, ovvero Everett LeRoi Jones (classe 1934, scrittore, poeta, saggista, drammaturgo e musicista, autore di opere dedicate alla liberazione ed emancipazione degli afro-americani), fin dagli anni sessanta, è stato uno dei pochi intellettuali non bianchi ad occuparsi della storia della musica afro-americana e del suo contributo alla la musica americana nel suo complesso.

Giornalista di jazz ed autore, nel 1963, del fondamentale “Il popolo del blues”, edito da Einaudi nel 1968 e ripubblicato successivamente dalla ShaKe Edizioni nel 1994 e nel 2003, Amiri Baraka si è, nel corso del tempo, spinto a rilevare l’importanza dell’esperienza degli afro-americani all’interno dell’intera cultura americana.

Partito inizialmente da posizioni nazionaliste vicine a quelle dei Black Muslims, si è convertito al marxismo nel corso degli anni sessanta, dopo essere stato leader di una formazione politica musulmana: Kawaida. Nel 1964 aveva fondato la Black Arts Repertory Theatre/School (BART/S) con cui entrò in contatto con numerosi ed influenti musicisti jazz.

Musicisti che, in realtà, aveva iniziato ad ammirare ed imitare fin dai tempi dell’esplosione del Be Bop, a cavallo tra gli anni quaranta e cinquanta.

Per questo il libro, recentemente pubblicato dalla ShaKe e che raccoglie scritti pubblicati tra il 1963 e il 2009, non costituisce l’ennesimo manuale, informatissimo e aridissimo, di storia del jazz.

Costruito intorno ad una serie di articoli, saggi, poesie e sceneggiature teatrali, insieme all’elogio funebre scritto in occasione della morte di Miles Davis, è un testo estremamente caldo. Come la musica di cui parla. E non è, e non vuole essere, accademico e distaccato, equilibrato ed oggettivo.

No, così come non lo erano gli eroi della grande musica afro-americana di cui ci parla.

E’ un libro con una tesi forte: la musica e, in genere, tutta la cultura americana sono tali e ben distinte da quella europea, proprio grazie all’apporto che gli schiavi africani e i loro discendenti hanno dato agli Stati Uniti.

“Ancor prima che si parlasse di sogno americano, negli anni cinquanta dell’Ottocento i racconti degli schiavi ne narravano il lato nascosto. Ma quella vita nera non faceva totalmente parte della vita americana, anche se la vita americana ne era plasmata in maniera molto maggiore di quanto anche gli storici americani afferrino,. Gli USA non sono l’Europa, non lo sono mai stati. Sono una società multiculturale post-europea con una base sociale multinazionale” (pag. 221)

Così anche la musica classica americana, in cui l’autore inserisce le opere di Duke Ellington, Miles Davis, Thelonious Monk e John Coltrane, anche quando è bianca ha assorbito le poliritmie e i l fraseggio spezzato delle musiche afro- caraibiche e del blues.

Così anche la musica classica americana, in cui l’autore inserisce le opere di Duke Ellington, Miles Davis, Thelonious Monk e John Coltrane, anche quando è bianca ha assorbito le poliritmie e i l fraseggio spezzato delle musiche afro- caraibiche e del blues.

Sì, perché è il blues il grande protagonista del libro di Baraka/Jones.

Che si parli di Willie The Lion Smith o di Art Tatum, di Max Roach oppure di Jackie McLean o, ancora di Nina Simone o Sarah Vaughan, alla fine, si torna sempre al blues, al funk che agita ed esprime l’animo afro-americano. Ed è proprio Miles Davis, colui che tanti ascoltatori e critici di musica jazz hanno spesso recepito come così lontano dal blues, ad affermare:”Io suono sempre il blues…il mio corpo è pieno di ritmo. Mi piacciono le melodie spezzate, le melodie forti, le fluide disposizioni armoniche al piano”.

In più il libro contiene un’altra tesi forte che, a sua volta, lo percorre tutto: il jazz è sempre stato uno strumento di espressione politica. Dalle lotte contro la segregazione razziale ai Black Panther, da Martin Luther King alle lotte anti-imperialiste i musicisti neri di jazz e blues hanno sempre suonato “contro”. I momenti più elevati e significativi di quella musica sono sempre stati, anche, l’espressione dei momenti più alti raggiunti dalle lotte dei rivoluzionari americani neri e non solo.

La polemica con la musica bianca, con il rock frivolo e commerciale, con il pacifismo hippy scaturisce proprio dalla polemica con l’establishment politico e culturale bianco e con il capitalismo, non solo delle majors, che hanno fatto di tutto per disarmare le lotte e la cultura del popolo nero annacquandone i contenuti e semplificandone le modalità espressive. Così come, su un altro piano, il riformismo ha contribuito a sminuire e impoverire la lotta di classe, lasciandola priva di contenuti e di obiettivi reali.

Con la Grande Crisi finì il cosiddetto Rinascimento di Harlem. Non ci fu più spazio nei locali bianchi per le grandi orchestre nere di Duke e di Fletcher Henderson. La musica nera e il Rythm’n’Blues furono relegate ai race records, destinati soltanto agli acquirenti neri. Cultura, rapporti di classe e razziali ed economia sono sempre strettamente intrecciati tra di loro, a dispetto delle anime candide ( e quindi bianche) che pensano a piani separati e distinti.

Occorse una guerra mondiale, con la distribuzione sui territori “liberati” dei V-disc (i dischi della vittoria che, però, erano anche i dischi stampati dalla RCA Victor ovvero dalla Master Voice, la voce del padrone), affinché la voce del popolo nero potesse tornare a farsi sentire nel mondo.

“Alla fine della seconda guerra mondiale la musica afroamericana era diventata internazionale” (pag.220). Ma occorse la frenesia dei giovani leoni del be bop, la rivolta sonora di Charlie, Diz, Max e Art perché la stessa musica potesse uscire dai confini di Harlem, tornata ad essere ghetto, e diffondersi nelle strade d’America. Ed occorreranno le urla strazianti dei saxofoni di Trane e di Ornette, insieme alle rivolte di Watts e di Detroit per liberarla in tutta la sua africanitudine e spararla tra i giovani in rivolta di tutto il mondo.

E’ un arrabbiato Amiri Baraka. E’ un nero americano incazzoso e rissoso ed ancor oggi le sue posizioni infastidiscono i benpensanti bianchi, e neri imborghesiti.

La musica che suona nei suoi libri non è quella che suona Barack Obama.

Lo si capisce dalla prima all’ultima pagina. E’ un canto di battaglia, di libertà e di orgoglio.

Come gli assoli infiniti di Trane, le giravolte sul palco di Monk, il grido spezzato di Eric Dolphy. Come l’Haitian Fight Song di Charles Mingus!

Ed è un grande, grandissimo scrittore americano Amiri Baraka. Il canto degli schiavi, la parlata del ghetto, la lucidità del ribelle politico, il ritmo che Kerouac aveva copiato dagli assoli di Parker e che lui riporta all’originaria cultura orale africana intridono ed arricchiscono i suoi testi, fondendo forma e significato in un tessuto discorsivo unico, in cui le parole diventano un flusso sincopato, rubato ai grandi temi di Ellington e dei classici del jazz, per poi arrivare a librarsi libere come nel free degli anni sessanta.

Ed è un grande, grandissimo scrittore americano Amiri Baraka. Il canto degli schiavi, la parlata del ghetto, la lucidità del ribelle politico, il ritmo che Kerouac aveva copiato dagli assoli di Parker e che lui riporta all’originaria cultura orale africana intridono ed arricchiscono i suoi testi, fondendo forma e significato in un tessuto discorsivo unico, in cui le parole diventano un flusso sincopato, rubato ai grandi temi di Ellington e dei classici del jazz, per poi arrivare a librarsi libere come nel free degli anni sessanta.

Leggere questa selezione di saggi, articoli e poesie, vuol dire entrare nella Black Music, farsene pervadere e stabilire un contatto con la grande anima nera: l’anima di un popolo offeso e represso che non può fare a meno di essere anche rivoluzionaria. Consigliabile, quindi, a tutti coloro che già amano la musica afroamericana in tutte le sue espressioni e anche a coloro che iniziano solo ora ad avvicinarla, senza dimenticare che basterebbero da soli i saggi dedicati a Miles Davis a giustificarne l’acquisto ed un’approfondita e ripetuta lettura.

“Io non presto attenzione ai critici bianchi quando parlano della mia musica. Come se un europeo si azzardasse a criticare la musica cinese. Non ne sanno niente. Io l’ho vissuto quello che suono” (Miles Davis)