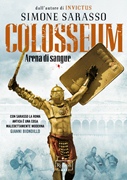

di Simone Sarasso

Pubblichiamo il prologo del nuovo romanzo di Simone Sarasso, Colosseum. Arena di sangue, Rizzoli, Milano 2012, pp. 416, € 14,90

Pubblichiamo il prologo del nuovo romanzo di Simone Sarasso, Colosseum. Arena di sangue, Rizzoli, Milano 2012, pp. 416, € 14,90

Gli dèi sono dalla parte dei più forti.

Tacito, Historiae, IV.17

Roma, 80 d. C., Anfiteatro Flavio

L’uomo ha gli occhi tristi, e in bocca il sapore del destino.

Amaro come una brutta giornata.

Non c’è traccia del ragazzo che è stato, al fondo di quelle iridi buie. Se n’è andato da un pezzo, divorato dalle fiamme e dalla paura.

S’inginocchia sul pavimento della cella. Saggia la rena con le mani, la lascia scorrere tra le dita.

Sangue e sabbia, il tempo che passa.

E una lama ad attenderlo a fine corsa.

È tutta qui la vita del gladiatore: quella acclamata da chiunque ma che nessuno si sognerebbe di vivere.

Assicura lo schiniere alla gamba sinistra, feticcio di cuoio e tela gonfia di lana infeltrita.

Una stretta ai sandali, la cintura al suo posto.

In piedi, per Ercole.

In piedi, ché la folla affamata domanda morte a gran voce.

Nella testa dell’uomo una vita intera, pochi anni che valgono secoli: la sua terra fredda baciata dal vento, le scogliere d’avorio che non rivedrà mai più. Il mare gelato, così distante da perderci la ragione.

L’Anfiteatro esplode. Sono le ultime ore del Primo Giorno dei Giochi Inaugurali. Ne seguiranno altri novantanove, ma nessuno sarà all’altezza di questo. Gli echi dell’arena e degli spalti imballati di corpi e sudore giungono fin quaggiù, nel buio di una gabbia calda come l’anticamera dell’Ade.

Il sogno di Vespasiano e Tito, la montagna cava, il mostro di marmo e pietra nuda.

Nessuno, prima, aveva osato immaginare tanta grandezza.

A Roma si combatte da sempre, il sangue dei giusti versato per celebrare la morte dei potenti. La storia dei giochi è vecchia quanto la Lupa: un tributo d’onore per chi sta partendo, e non farà più ritorno.

Un tempo i gladiatori erano solo servi, pedine sacrificabili per la maggior gloria degli illustri. Quattrocento anni di ferite e privazioni, l’atroce spettacolo della vita alla fine della vita.

I vecchi raccontano che i primi combattimenti erano timidi o feroci. Senza regole.

Negli strade, schiavi innocenti se le davano come se non ci fosse un domani, per commemorare la dipartita di uomini resi immortali dalla gloria o dal denaro, dalla supponenza o dalla semplice superstizione. A nessuno importava delle misere fini degli uni, visto che servivano a innalzare la memoria degli altri. Presto, però, alla gente non bastò più il sacrificio in onore dei cadaveri sulle pire. Né nelle lacrime delle donne velate di nero. Il popolo bramava uno spettacolo di sangue, perché il coraggio, l’autentica prova di un’eternità magnifica e sfuggente, si trova solo in mezzo alla sabbia. Guizza sui muscoli oliati dei guerrieri, scivola lento nelle loro carni, insieme alle spade degli avversari.

E così la folla cominciò a pretendere degli eroi fatti a propria immagine e somiglianza. Dèi da pregare a suon di grida e sputi, senza vestali e aruspici fra i coglioni. E gli schiavi armati di cuoio, legno e ferro arrugginito si tramutarono in astri.

Allora ogni miserabile delle insulae basse iniziò a fantasticare e scommettere, ogni femmina con i figli in collo e le nocche incallite per l’acqua del lavatoio prese a ripetere, tra una poppata e l’altra, quegli appellativi che sapevano di leggenda: Ferox, Leo, Tigris, Aureolus…

I mentecatti più arditi cominciarono a scriverli ovunque: la pietra incise la pietra, i muri dell’Impero divennero latori di storie, venditori di sogni a buon mercato.

Cominciò così.

E in breve tempo uomini politici, senatori, e persino l’Imperatore si resero conto della strepitosa fortuna che germinava tra i ciottoli assolati.

Cosa c’è di meglio di un glorioso spettacolo di morte per distrarre le masse dal proprio miserabile destino?

Panem et circenses: lo scriverà tra qualche anno un retore deluso, un cliens dallo stomaco gonfio di fiele.

Un tozzo di pane secco e la giusta dose di violenza nell’arena.

Mentre chi di dovere, come sempre, si occupa delle sorti del mondo.

Un fremito grasso scuote la cella, l’uomo è travolto dal boato.

Migliaia di ugole rosse di polvere e foga intonano il suo nome: «VE-RO! VE-RO! VE-RO!».

Non sa nulla della strada che l’ha condotto fino a qui. Non sa dei primi scontri gladiatori in onore dei defunti illustri, né delle arene improvvisate.

Quello che sa, è che tra qualche istante qualcuno solleverà la grata e gli dirà di andare a fare quello per cui è venuto al mondo.

Quello che sa, è che oggi dovrà uccidere il suo migliore amico.

Oppure, se sarà fortunato, cadere sotto i suoi colpi, dissetando con il proprio sangue la sabbia vigliacca. Destino carogna quello dell’uomo che tutti chiamano Vero.

Nell’arena o vinci o muori.

Tertium non datur.

L’uomo assicura la manica al braccio destro: bronzo ossidato e belle speranze.

Saggia lo scudo ricurvo, peserà all’incirca dieci libbre. Quanto un bimbo di pochi mesi, quello che non stringerà mai tra le braccia.

Infila l’elmo e il boato sale, il cuore di Roma scalcia e grida, la folla non è sazia. È tutto il giorno che strepita sugli spalti. Ci sono stati scontri tra animali, esecuzioni capitali all’ora di pranzo, spettacoli prodigiosi.

Ma non le basta.

Non basta mai.

Occorre il sangue dei giusti per placare il mostro.

Mentre l’uomo impugna il gladio, il lanista si affaccia a comunicare che il tempo dell’attesa è finito.

«Vero, tocca te».

La cella che si spalanca, il sole basso e l’urlo infinito.

Negli occhi vuoti dell’uomo vestito per uccidere non c’è più traccia del ragazzo che fu.

Del passato violentato, dell’innocenza straziata troppo presto.

Un mare di ricordi lo assale, ma non c’è tempo.

Tre anni in un secondo, la memoria è un’arteria recisa che stilla troppo in fretta.

Non c’è tempo.

Non ce n’è mai stato.

Nessuna speranza e nessuna pietà, adesso.

Tutto o niente, Vero.

Tutto o niente.