di Girolamo De Michele

“Stanno votando la morte della Grecia. Noi abbiamo vinto contro i Nazisti, abbiamo vinto contro la dittatura fascista e vinceremo anche questa volta” (Mikis Theodorakis)

In La disperazione di Penelope [1], Ghiannis Ritsos coglie un aspetto originale del mito di Odisseo: non il viaggio dell’eroe come allegoria della conoscenza (come nelle versioni di Dante e Kavafis), ma lo sgomento di Penelope nello scoprire che a tornare non è il giovane eroe, ma un miserabile vecchio: «Per lui, dunque, aveva speso vent’anni, / vent’anni di attesa e di sogni, per questo miserabile / lordo di sangue e dalla barba bianca?» E si accascia sulla sedia, mentre il suo telaio proietta «ombre di sbarre sul soffitto», e i disegni sulla tela prendono i colori della disperazione e della monotonia. I suoi stessi desideri le diventano estranei come lo sono i cadaveri dei pretendenti, e come la sua stessa voce che dice: «Benvenuto» allo sposo ritornato.

Questo è quello che sta per accadere alla Grecia. E non solo a lei: perché oggi la Grecia è l’intera Europa, e tutti noi siamo greci.

La cavalletta globale

L’economista greco Yanis Varoufakis, già consigliere di Papandreu e oggi critico, su posizioni riformiste, delle politiche imposte alla Grecia, ha ri-narrato [qui] una celebre fiaba di Esopo, proponendo una nuova morale (ogni fiaba di Esopo ne ha una, avverte Varoufakis) come chiave di lettura della crisi finanziaria e delle sue narrazioni. Degno di rilievo — lo ha segnalato in un bell’intervento sulle narrazioni della crisi postato su Nazione Indiana e, in integrale sul proprio sito Ambaradam, Lanfranco Caminiti, uno di quegli incorreggibili “dannunziani” per i quali gli anni Settanta non sono finiti, e con loro non è finita la tensione alla comprensione e alla critica radicale del presente — è che Varoufakis sia autore di un libro, The Global Minotaur, nel quale il mito del Minotauro, bestia mostruosa che va nutrito col sacrificio di 7 giovani e sette giovinette finché non giungeranno Teseo ed Arianna ad ucciderlo, è riattualizzato per descrivere il presente. «Certo, la metafora delle sette fanciulle e dei sette fanciulli dati in pasto al mostro è facilmente comprensibile coi sacrifici economici imposti: resta da capire chi sarà Teseo e quale il filo rosso di Arianna che lo guidi fuori dal labirinto», scrive Caminiti. Che sottolinea come il problema della narrazione della crisi sia l’improvvisa esplosione, con finalità pseudo-comunicative (in realtà meta-comunicative) di un linguaggio tecnico e specialistico che fa della propria sostanza la propria corazza:

«La crisi finanziaria è rimasta confinata tra i tecnici, nell’inner circle, gente che va e viene tra incarichi pubblici e consigli di amministrazione privati di banche o fondi di investimento. L’introduzione di termini tecnici, a volte paradossale, a volte grottesca, come quella dello spread, nel linguaggio giornalistico prima e nella chiacchiera pubblica dopo, non ha modificato questa realtà, anzi l’ha resa ancora più impermeabile, più distante. Lo spread non comunica nulla, se non un dato che sembra oggettivo e bizzarro come il tempo: accanto alle informazioni meteo, le televisioni e i quotidiani vanno introducendo le informazioni spread. Lo spread non appartiene alla nostra esperienza umana quotidiana, a meno di non essere uno che tutti i giorni interviene sul mercato secondario dei titoli. La continua reiterazione dei movimenti dello spread ha finito per uccidere qualsiasi narrazione possibile. Forse, è proprio questo il punto: l’informazione, ossessiva, espropria la narrazione. Siamo inzeppati di analisi, grafici, ragionamenti, statistiche e sequenze, ma piuttosto di facilitarci nel comunicare qualcosa, una qualsiasi esperienza, questa mole di dati diventa disumana, un paesaggio di macerie, una voragine. Non ci sono eroi, nello spread, non ci sono codardi, non ci sono passioni, amori, tradimenti. Lo spread non potrà mai essere un personaggio. E senza personaggi non ci sono storie».

L’uso del patrimonio mitico e allegorico del passato sembra essere lo strumento che Varoufakis ci suggerisce di usare per «sovvertire la narrazione dominante» della crisi.

L’uso del patrimonio mitico e allegorico del passato sembra essere lo strumento che Varoufakis ci suggerisce di usare per «sovvertire la narrazione dominante» della crisi.

Vediamola, dunque questa fiaba (avvertendo il lettore che in greco sia “cicale” che “formiche” sono al maschile, e che nelle versioni inglesi, comprese quella di Varoufakis, il greco tettix diventa “cavalletta” [grasshopper], con una sfumatura semantica più appropriata alla re-interpretazione proposta). Questo è l’originale di Esopo, n. 336 (nella versione di Claudio Cazzola, che ringraziamo).

Nella stagione dell’inverno i formichi facevano asciugare al sole il grano assalito dall’umidità. Un cicalo avendo fame supplicava cibo da loro. I formichi allora gli chiesero: “per qual motivo non raccogliesti anche tu cibo durante l’estate?”, ed egli rispose: “non avevo tempo, ma ero impegnato a cantare melodiosamente”. Ed essi allora mettendosi a ridere sentenziarono: “ma se nella stagione dell’estate suonavi, ora che è inverno danza!”.

La favola dimostra che si non deve trascurare nulla in qualsiasi faccenda, per non ricevere dolori e rischi.

Per comprendere appieno la figura del formico (un’avvertenza che potrebbe sembrare acribica, ma che ha la sua importanza), bisogna considerare la sua origine, narrata da Esopo in un’altra fiaba, la 240:

Quello che ora è il formico, una volta era un essere umano: impegnato nel coltivare la terra, non gli bastavano le fatiche personali, ma guardando con occhio invidioso quelle degli altri rubava regolarmente i frutti del lavoro dei confinanti. Zeus, pieno di sdegno per codesta avidità e smania di possedere, lo metamorfizzò in questo essere vivente che si chiama formico. Ma questo, pur avendo cambiato la figura esteriore, non mutò anche l’atteggiamento interiore: anche adesso infatti, andando in giro per i campi coltivati raccoglie per sé i chicchi d’orzo e di grano, e li tesaurizza per sé solo.

La favola dimostra che coloro che sono malvagi per natura, pur se puniti il massimo possibile, non mutano il loro modo di fare.

Varoufakkis, riprendendo l’immagine dominante delle formiche industriose e delle cavallette dissipatrici, parte dalla considerazione che la narrazione dominante della crisi pretende che le formiche siano tutte nel nord dell’Europa (Germania, Olanda, Austria), laddove le cavallette sarebbero a meridione. È ora, sostiene Varoufakis, di rimettere a posto formiche e cavallette, che sono distribuite in egual misura tanto nei paesi del nord, quanto in quelli a rischio crisi del sud (Grecia, Spagna, Italia), come dimostra del resto il fatto che la crisi lambisce le Isole Smeraldo (cioè l’Eire).

Prima della crisi, tanto le formiche tedesche quanto quelle greche hanno duramente lavorato per sbarcare il lunario. Ma quelle greche lavoravano in settori a bassa produttività (impiegati nei supermarket, ad esempio), con bassi salari, basse tutele lavorative e un’inflazione reale superiore a quella ufficiale; mentre le formiche tedesche lavoravano in settori a grande produttività (l’industria pesante, ad esempio), e la differenza tra gli alti profitti e i salari stagnanti creava un crescente surplus che veniva investito, a causa dei bassi tassi d’interesse esistenti in Germania, all’estero. Le formiche greche, al contrario, erano pressate da una martellante campagna condotta dalle banche che, tramite la donazione di carte di credito, spingeva i cittadini a indebitarsi. Come racconta un cittadino greco [in Notizie dalla Grecia di Matteo Nucci, su minima & moralia],

«”Le carte di credito arrivarono così: piovevano dal cielo”. Ci voleva un po’ di esperienza e capacità, per difendersi. Ci voleva semmai uno Stato capace di proteggere il suo cittadino. Ma come poteva farlo se stava cascando nello stesso gioco? “Ecco come funziona. La tua carta di credito ti domanda di ripagare ogni mese solo il 2 per cento di quanto spendi. Dunque, ho speso 800 euro? Se voglio, posso pagarne solo 16. A fine anno ho raggiunto il limite di indebitamento: 6400 euro. Pago più o meno 130 euro al mese, sì, ma intanto sono esposto e scattano gli interessi —, altissimi: il 17 per cento —, dunque quasi 1.100 euro all’anno oltre a quello che ancora devo ridare, visto che magari mi sono limitato a restituire la minima, il 2 per cento. Immaginate che io abbia magari anche più di una carta di credito. Avete idea del debito che accumulo? Se, come capita a molti qui, ho uno stipendio di mille euro al mese, come ne esco? A un certo punto arriva la banca che mi ha strozzato e si prende quel che ho”».

Ed è a questo punto, prosegue Varoufakis, che «le cavallette tedesche (quegli inimitabili banchieri il cui scopo è massimizzare i guadagni col minimo sforzo) cominciano a guardare al sud [dell’Europa] come a un buon affare […] Così, il capitale tedesco (prodotto dal duro lavoro a basso costo delle formiche tedesche e diretto dalle irresponsabili cavallette tedesche) fluisce verso il meridione in cerca di alti guadagni. Cosa succede quando arriva un’inaspettata inondazione di moneta? Bolle. […] In Grecia queste bolle presero la forma del debito pubblico».

Il laboratorio greco

Fermiamoci con la fiaba del nuovo Esopo, e approfondiamo l’analisi di questa bolla greca attraverso un importante testo di François Chesnais sulla crisi tradotto in tempo reale, o quasi, da DeriveApprodi: Debiti illegittimi e diritto all’insolvenza (sul quale si vedano gli intereventi di Christian Marazzi e Andrea Fumagalli). In un paragrafo dedicato al caso greco, Chesnais utilizza il concetto di “debito odioso“: un concetto definito dal giurista russo Alexander Nahun Sack (ex ministro zarista: non proprio un bolscevico, dunque) nel 1927 come «un debito contratto da un regime dispotico per obiettivi estranei agli interessi della Nazione e dei cittadini», e riformulato in tempi più recenti come «debito contratto contro gli interessi dei cittadini di uno Stato, senza il loro consenso e senza la piena conoscenza di chi siano i creditori» [2]. Questo concetto è basilare, in un momento in cui la narrazione dominante della crisi porta a credere che «l’ingiunzione a pagare il debito riposa implicitamente sull’idea che a essere state prestate siano delle somme frutto di un risparmio pazientemente accumulato nel corso di una vita di duro lavoro» (pp. 113-114): quelle, poniamo, delle formiche tedesche.

Veniamo al debito greco: che, al momento dello scoppio della crisi (2007), era al 94.8% del PIL: inferiore al solo debito dell’Italia. Come la Grecia è arrivata a questo punto? In primo, luogo, con la fattiva collaborazione della Goldman Sachs – i Soprano della finanza mondiale -, che ha venduto al governo greco conservatore di Costas Karamanlis strumenti finanziari (in buona sostanza titoli derivati), aiutando al tempo stesso il governo a dissimulare il reale stato dei bilanci [qui un articolo del “New York Times”]. Con la copertura della principale banca finanziaria mondiale, il governo greco ha attuato le stesse misure di base che hanno creato il debito pubblico mondiale: abbassamento delle imposte per i più abbienti (in Grecia l’esenzione fiscale per gli armatori è addirittura prescritta dalla Costituzione), conseguente riduzione delle entrate di bilancio e creazione di «un debito pubblico che viene finanziato con il ricorso all’indebitamento» (p. 115).

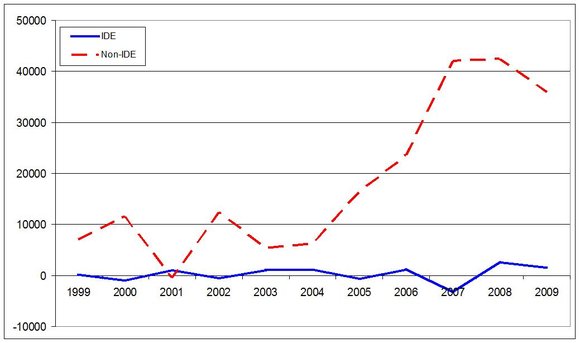

Assieme alla catastrofica gestione delle Olimpiadi di Atene del 2004, la principale voce di spesa per la Grecia è stata quella dell’acquisto di armi. Nel momento in cui è stato reso noto dal nuovo governo Papandreu il reale stato del bilancio greco, si è saputo che la Grecia è stato uno dei principali importatori di armi dell’Europa: i soli aerei da combattimento (26 F-16 americani e 25 Mirage 2000 francesi) rappresentano il 38% del volume delle importazioni greche. Aggiungendo ai Mirage gli altri armamenti, la Grecia è diventata il terzo cliente dell’industria militare francese nello scorso decennio. Se aggiungiamo a questi creditori la Germania (carri Leopard, sottomarini 214, ecc.), cominciamo a farci un’idea non solo del carattere odioso del debito greco, ma anche del perché, come mostra il grafico qui in alto [clicca sopra per ingrandirlo], Francia e Germania siano in prima fila nel pretendere il rientro dal debito.

Assieme alla catastrofica gestione delle Olimpiadi di Atene del 2004, la principale voce di spesa per la Grecia è stata quella dell’acquisto di armi. Nel momento in cui è stato reso noto dal nuovo governo Papandreu il reale stato del bilancio greco, si è saputo che la Grecia è stato uno dei principali importatori di armi dell’Europa: i soli aerei da combattimento (26 F-16 americani e 25 Mirage 2000 francesi) rappresentano il 38% del volume delle importazioni greche. Aggiungendo ai Mirage gli altri armamenti, la Grecia è diventata il terzo cliente dell’industria militare francese nello scorso decennio. Se aggiungiamo a questi creditori la Germania (carri Leopard, sottomarini 214, ecc.), cominciamo a farci un’idea non solo del carattere odioso del debito greco, ma anche del perché, come mostra il grafico qui in alto [clicca sopra per ingrandirlo], Francia e Germania siano in prima fila nel pretendere il rientro dal debito.

Da dove deriva questa delirante politica?

Torniamo alla fiaba, e facciamo un passo indietro. C’è da preparare l’avvento dell’euro, e per farlo un «notevole esperimento ha luogo simultaneamente in Grecia e Germania». In Germania un accordo tra governo e sindacati riduce il costo del lavoro abbassando il valore dei salari: aumentano competitività e occupazione, l’inflazione scende al di sotto della media europea.

In Grecia il governo opera per la diminuzione dei salari reali sfruttando l’afflusso di lavoratori migranti.

L’esperimento tedesco funziona anche dopo l’avvento dell’euro; mentre i salari reali scendono sempre più, le merci tedesche invadono i mercati, e il costo del denaro scende: «le formiche tedesche lavorano sempre più, per avere sempre meno, mentre le cavallette tedesche cantano sempre più le lodi delle loro banche».  In Grecia, invece, il flusso di denaro proveniente dall’estero fa sì che «le cavallette greche, e i loro alleati politici al governo, chiedano alle cavallette tedesche (le banche) sempre maggiori prestiti, senza pensare al domani», mentre le formiche greche chiedono invano di avere qualche beneficio dall’euro, e devono invece farsi carico dei costi di questa macchina finanziaria che non porta alcun reale beneficio al popolo greco: come mostra il grafico [clicca sopra per ingrandirlo], mentre gli investimenti a lunga durata (linea blu) ristagnano, quelli a breve termine linea rossa) costituiscono la gran parte delle entrate valutarie in Grecia (fonte: Eric Toussaint, Face à la dette au Nord, quelques pistes alternatives, qui).

In Grecia, invece, il flusso di denaro proveniente dall’estero fa sì che «le cavallette greche, e i loro alleati politici al governo, chiedano alle cavallette tedesche (le banche) sempre maggiori prestiti, senza pensare al domani», mentre le formiche greche chiedono invano di avere qualche beneficio dall’euro, e devono invece farsi carico dei costi di questa macchina finanziaria che non porta alcun reale beneficio al popolo greco: come mostra il grafico [clicca sopra per ingrandirlo], mentre gli investimenti a lunga durata (linea blu) ristagnano, quelli a breve termine linea rossa) costituiscono la gran parte delle entrate valutarie in Grecia (fonte: Eric Toussaint, Face à la dette au Nord, quelques pistes alternatives, qui).

Un esempio: la Grecia ha uno scadente sistema di istruzione pubblica, ed un sistema universitario a numero chiuso e a bassa possibilità di accesso. Ne consegue che ogni famiglia che desidera per i propri figli la prosecuzione degli studi deve sobbarcarsi la spesa aggiuntiva di un’istruzione a pagamento, o tramite lezioni aggiuntive o iscrivendo i figli a una scuola privata (il che significa un ulteriore uscita nel bilancio familiare). Le formiche greche si sarebbero aspettate, in cambio del loro duro lavoro, un sistema istruzione degno di una democrazia: le loro speranze sono andate deluse.

Osserva Chesnais che mentre famiglie e imprese si indebitavano, «le banche [greche] si sono rifinanziate prendendo in prestito dalle altre banche europee. […] Questa è stata la molla della «crescita» greca. […] Grazie a un euro forte e al rifinanziamento sui mercati obbligazionari della zona euro, le banche greche hanno potuto allargare le proprie attività internazionali e finanziare a basso costo le proprie attività nazionali. Hanno preso in prestito a più non posso». Insomma: «le cavallette greche, alleate a quelle tedesche, diventano sempre più grasse, mentre le formiche greche si arrabattano per sbarcare il lunario».

E poi arriva la crisi, e le bolle scoppiano.

E, con lo scoppio della bolla, «le cavallette di tutta Europa trovano conveniente rifugiarsi nell’ultima risorsa di tutti i farabutti: il nazionalismo. Comincia una guerra di parole tra Germania e Grecia, tra settentrionali e meridionali, allo scopo di nascondere la terribile verità: nessuno è stato salvato — nessuno, tranne le cavallette del nord e del sud».

E dunque, conclude Varoufakis, è necessario «sovvertire la narrazione dominante. Riconoscere l’esistenza di neglette formiche e di cavallette super-gonfiate attraverso l’intera eurozona è un buon punto di partenza».

Le bugia con le gambe lunghe

Varoufakis, al di là delle soluzioni che propone (sintetizzate in A modest proposal for overcoming the euro crisis, qui), ha posto l’accento sul tema della verità all’interno della narrazione della crisi. Che è, d’altro canto, quello che fa Chesnais nel suo testo, in compagnia di un crescente movimento non solo d’opinione, ma anche e soprattutto di movimento e di lotta, che ha per obiettivo il rigetto del debito, il diritto all’insolvenza, o quantomeno l’apertura di un audit pubblico sul debito che riveli la reale natura e consistenza di quello che, fino a che il velo che lo copre non sarà squarciato, si ha ben diritto di chiamare «debito odioso».

Dire la verità, ovvero dire tutto nel senso di nulla nascondere, è il significato della parola “Parresia”, sulla quale Michel Foucault ha lavorato per almeno due Corsi al Collège de France: l’ultimo dei quali (Il governo di sé e degli altri II, 1984), appena tradotto in italiano, ha per l’appunto il titolo di Il coraggio della verità (Feltrinelli, Milano 2011, a cura di Mario Galzigna).

Parole che, con scarso senso del ridicolo, titolano un articolo del 4 gennaio scorso nel quale Barbara Spinelli attribuisce a Mario Monti il carattere del parresiasta:

«Dire il vero: sulla gravità della crisi italiana, sulla nostra seconda cosa pubblica che è l’Europa, sui sacrifici, sul guastarsi dei partiti. Sembra essere una delle principali ambizioni di Monti, da quando è Presidente del Consiglio.

Basta questo, per smentire chi decreta – con l’aria di saperla lunga – che il Premier non è che un tecnico, ammesso a sostituire fugacemente il politico detronizzato. La deturpazione funesta delle parole, lo stratagemma d’illudere il popolo imbellendo la realtà e inventandosi, per decerebrarci, un’attualità del tutto sfasata rispetto a ciò che davvero è attuale, cioè urgente, emergente: per decenni ci eravamo assuefatti a questo, e abbiamo finito col chiamarlo “politica”. È ora di restituire, a quest’ultima, il severo verbo vero che le si addice. […] Le parole dette con franchezza, che Monti usa con metodo nelle conferenze stampa, hanno una lunga storia nella democrazia. Ne discussero i filosofi dell’antichità greca, e diedero al dire-tutto il nome di parresia: un vocabolo che torna negli Atti degli apostoli (Pietro e Giovanni rischiano la morte, pur di testimoniare il vero e la libera coscienza del cristiano). Chi parlava senza blandire o mimetizzarsi era chiamato parresiasta. Senza parresia, scrive Foucault, “siamo sottomessi alla follia e all’idiozia dei padroni”: la pòlis ha bisogno di verità, per esistere e salvarsi».

Combinazione, questo encomio di Monti viene pubblicato a un anno dall’articolo sul “Corriere della sera” nel quale Monti elogiava «le due importanti riforme dovute a Mariastella Gelmini e a Sergio Marchionne. Grazie alla loro determinazione, verrà un po’ ridotto l’handicap dell’Italia nel formare studenti, nel fare ricerca, nel fabbricare automobili».

Si tratta di capirsi. Dire tutta la verità ha un senso diverso dall’affermare l’esistenza di una verità universale e oggettiva, e affermare di averla conseguita: ogni verità è, secondo Foucault, un «effetto di verità»; nondimeno, il parresiaste dice la verità perché sa che quello che dice è vero, ovvero dice tutto senza nulla omettere. Di per sé, però, dire tutto può avere un significato negativo:

«Utilizzata in senso peggiorativo, la parresia consiste proprio nel dire tutto, cioè qualunque cosa: tutte le idee che vengono in mente, tutto ciò che può essere utile alla causa che si difende, tutto ciò che può servire alla passione o all’interesse di chi parla. Il parresiasta diventa e appare allora un chiacchierone impenitente, uno che non sa trattenersi o ce diventa incapace, in ogni caso, di vincolare i propri discorsi a un principio di razionalità e di verità» (Foucault, p. 21).

[A sinistra: il poeta-parresiasta Mikis Theodorakis, contro il quale la polizia ha sparato i lacrimogeni per impedirgli di parlare in piazza Syntagma]

[A sinistra: il poeta-parresiasta Mikis Theodorakis, contro il quale la polizia ha sparato i lacrimogeni per impedirgli di parlare in piazza Syntagma]

È chiaro che la parresia non è solo un esercizio discorsivo fine a se stesso, ma una strategia di costruzione dell’effetto di verità. Essa infatti presuppone non solo il “nulla nascondere” da parte del soggetto che parla, ma il rischio di urtare l’interlocutore con le proprie verità. Questo rischio è connaturato a una concezione dell’altro come disposto ad accettare questa verità. Esiste dunque un patto tra il coraggio del parresiasta e la magnanimità dell’altro: «La parresia è dunque, in parole povere, il coraggio della verità di colui che parla e si assume il rischio di esprimere, malgrado tutto, l’intera verità che ha in mente; ma è anche il coraggio dell’interlocutore che accetta di accogliere come vera la verità oltraggiosa da lui sentita. Vedete allora come la pratica della parresia si contrapponga, parola per parola, a quella che in definitiva è l’arte della retorica» (p. 24) [3].

La parresia è, di conseguenza, una strategia (e un’esperienza) di sovvertimento rischioso dell’ordine del discorso prevalente o dominante, ed in quanto tale è una pratica di resistenza al potere che non mira solo a “salvarsi la coscienza” — il parresiasta non è un’anima bella — ma a istituire una relazione etica attraverso una prassi. Naturalmente può capitare che chi parla creda di dire “tutta la verità” perché ritiene che quello che ha da dire sia corrispondente al vero: ad esempio, guardando un reality televisivo creda davvero che quello che vede stia accadendo così come gli viene raccontato (non sapendo dell’esistenza di copioni, sceneggiature, accordi, in qualche caso — se il reality è musicale – pressioni di questa o quella casa discografica, di pagamenti richiesti e ottenuti o meno per il passaggio del turno o meno del tale concorrente): insomma, crede nell’effetto di verità del reality ignorandone le condizioni materiali della sua costruzione. In questo caso, però, non siamo in presenza di un parresiasta, ma di un imbecille, o al più un idiota (nel senso tolstoijano o socratico, magari). Se, dunque, Monti dicesse quello che dice perché è tutto ciò che in cuor suo ha da dire, saremmo governati non da un saggio, e neppure da un santo, ma da un imbecille.

Il che, in tutta evidenza, non è: così come Monti non è certo un’anima bella, né un chiacchierone impenitente.

Credere che al regime della stronzata si sia sostituito un regime della verità solo perché Monti ha il “coraggio” di dire alcune banalità significa ignorare che ogni affermazione sulla crisi che non vada a denunciare i gangli profondi del capitalismo finanziario, che non metta in questione l’illegittimità e l’odiosità del debito, che agiti lo spettro del default come il peggiore dei mali, è, mutatis mutandis, una replica di quella malattia di cui la finanza globale, attraverso i suoi emissari (Monti e Draghi in Italia, come Papademos in Grecia), pretende di essere la cura. Nel proferire alcune “verità dalle gambe corte”, Mario Monti ricorda piuttosto il protagonista di quella geniale farsa di Eduardo De Filippo sulla società della menzogna che è Le bugie con le gambe lunghe, nella quale il protagonista Libero Incoronato, a fronte dell’inestricabile tela di menzogne che avvolge il mondo scaturito da un ventennio di dittatura e dalla devastazione della guerra, si adatta infine ad “attaccare l’asino dove vuole il padrone”, e risponde a bugia con la bugia, rassegnandosi alla cura del proprio particolare dopo aver invano cercato di vivere nella verità [qui una sintesi del lavoro nell’allestimento di Luca De Filippo].

Sovvertire l’ordine del discorso

Tutto questo ripropone il nocciolo di verità che, in modo diverso, le diverse sensibilità di Caminiti, Varoufakis e Chesnais contengono: la necessità, tanto teorica quanto pratica, di imporre un diverso ordine del discorso che parta non dalla imprescindibilità di pagare il debito, ma dalla messa in questione del debito stesso, delle sue cause, dei meccanismi finanziari che lo hanno creato. Qualunque posizione che vada a moderare, a mediare, a posporre, a contrattare questo dovere della verità — ossia il dovere di dire questa verità — si colloca ipso facto all’interno dell’ordine del discorso e della narrazione della crisi dominanti: è bene saperlo.

Nel testo di Esopo (la fiaba 240), è il formico che conserva la propria egoistica natura, sia nella originaria forma umana, sia dopo la metamorfosi in insetto. E il lavoro, aggiungiamo, non è certo qualcosa che ne nobiliti la natura. Nella realtà odierna accade che siano le cavallette a manifestare una originaria, egoistica natura appropriativa. Che anche le cavallette, o i cicali, fossero un tempo uomini è del resto affermato anche da Platone (Fedro, 259 b-c): uomini che, talmente storditi dal piacere del cantare, «scordavano cibo e bevanda e neppure si accorgevano di morire». Un tempo, si diceva, la borghesia imprenditrice sarebbe stata capace di vendere persino la corda con cui essere impiccata: oggi la cavalletta globale sembra agire senza alcuna percezione della dimensione del futuro, tantomeno di quella che rapina ai formichi, cioè al comune.

Quanto ai formichi, non si dimentichi che da myrmex deriva, secondo alcuni, la genìa dei Mirmidoni, il popolo di Achille: il popolo che non ha futuro, giacché scomparirà alla morte del re del formicaio.

E proprio la minaccia del futuro riconduce le laboriose formiche all’allegoria della Penelope di Ritsos: quella Penelope alla quale, come alle moltitudini greche oggi (come a quelle italiane, iberiche, irlandesi domani) viene chiesto di rinunciare per vent’anni alla propria vita, ai propri desideri, alle proprie possibilità, dietro la falsa promessa che, passata la crisi, tutto torneerà come prima. Quello che Ritsos ci dice è che a Penelope hanno rubato il futuro perché le hanno rubato il presente, e che le stanno vendendo oggi al prezzo di un giovane compagno un vecchio malandato a cui sarà non sposa, ma al più badante. Che la sua capacità affettiva, relazionale, amorosa le viene cartolarizzata per esserle sottratta oggi, e impiegata domani sotto forma di obbligo, eventualmente retribuito.

In questo senso le ombre delle sbarre di domani che si allungano sul soffitto sono radicate nel presente. Per non farci rubare il futuro è necessario difendere con ogni mezzo e ogni radicalità possibili e necessari il nostro presente, come in queste ore fanno i greci lasciati soli a fare da esperimento europeo: come fu per la Spagna durante la guerra civile.

Oggi in Spagna, domani in Italia, avvertì da Barcellona Carlo Rosselli.

Ciò che oggi accade in Grecia, domani accadrà all’Europa intera.

NOTE

[1] La disperazione di Penelope

Non è che non lo riconobbe alla luce del focolare;

non erano

gli stracci da mendicante, il travestimento — no;

segni evidenti:

la cicatrice sul ginocchio, il vigore, l’astuzia nello

sguardo. Spaventata,

la schiena appoggiata alla parete, cercava una scusa,

un rinvio, ancora un po’ di tempo, per non rispondere,

per non tradirsi. Per lui, dunque, aveva speso vent’anni,

vent’anni di attesa e di sogni, per questo miserabile

lordo di sangue e dalla barba bianca? Si accasciò muta

su una sedia,

guardò lentamente i pretendenti uccisi al suolo, come

se guardasse

morti i suoi stessi desideri. E “Benvenuto” disse,

sentendo estranea, lontana la propria voce. Nell’angolo

il suo telaio

proiettava ombre di sbarre sul soffitto; e tutti gli uccelli

che aveva tessuto

con fili vermigli tra il fogliame verde, a un tratto,

in quella notte del ritorno, diventarono grigi e neri

e volarono bassi sul cielo piatto della sua ultima pazienza.

[trad. di Nicola Crocetti, da Pietre Ripetizioni Sbarre. Poesie 1968-1969, Feltrinelli, Milano 1978, pp. 54-55]

[2] Questa definizione è stata riformulata dal Centre for the International Sustainable Developement dell’Università McGill di Montréal (Chesnais, p. 116).

[3] Foucault sottolinea già in questa prima lezione introduttiva al corso che «non è necessario aspettare il cristianesimo e l’istituzionalizzazione, agli inizi del XII secolo, della confessione […] perché la pratica del dire-il-vero su se stessi si appoggi e faccia appello alla presenza dell’altro» (pp. 16-17). Sottolineatura necessaria, dal momento che Barbara Spinelli tenta in modo evidente di dare una torsione cristianeggiante al concetto di parresia.