di Filippo Casaccia

Batti! …batti lei!

Fantozzi

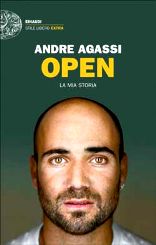

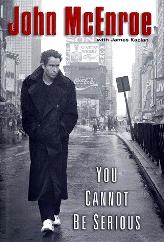

Andre Agassi, Open, Einaudi, 2011, pp.502, € 20; Adriano Panatta, Più dritti che rovesci, Rizzoli, 2009, pp. 221, € 17; John McEnroe e James Kaplan, Serious, Sphere, 2003, pp. 325, £ 9,99; e altre cosine en passant.

Era odioso. Ed era odiato.

Era odioso. Ed era odiato.

Un odio condiviso anche da se stesso, Andre Agassi, per il personaggio che i media gli avevano attribuito.

“L’immagine è tutto”, diceva di lui una funesta pubblicità. E il campioncino — tirato su da un padre tirannico e bambino prodigio già a 7 anni, quando scambiava colpi a Las Vegas coi campioni di passaggio, gente come Connors, Borg o Nastase — era rimasto sotto questa etichetta. E io un po’ ci avevo creduto.

Il tennis era ancora sulla tivù pubblica e i palinsesti rispettavano le durate degli incontri, non il contrario. Poi a inizio ’90 è arrivata la pay-tv e addio scambi interminabili, il pomeridiano piacere ipnotico di quel toc toc delle pallettate, specie sulla terra. Magari di Parigi (ricordo un Vilas – Wilander durato 4 ore e mezza!).

Sul finire di quella magica stagione mi era capitato di vedere un giovane punk, in calzoncini di jeans e coi capelli come uno scoiattolo, dare una stracciata al povero Barazzutti nel primo turno di un torneo che ho dimenticato. Punk, dicevano i giornalisti, perché lo aveva sentenziato McEnroe, uno che di ribellione sul campo se ne intendeva eccome. Ma ad Agassi piaceva il pop, con una funesta predisposizione per Barry Manilow.

E questa è una confessione minima, tra le tante che emergono nello straordinario Open, un’autobiografia di 500 pagine che va giù liscia come una Bud Ice (la preferita del coach Brad Gilbert), facendoti sperare che duri ancora un po’, che ci sia ancora qualche piccolo aneddoto e qualche grande verità da leggere in più.

Perché Open è uno straordinario romanzo in prima persona, scritto da Agassi con l’aiuto del premio Pulitzer J.R. Moehringer, ma attribuito al solo tennista per preciso rifiuto del giornalista di apparire sulla front cover: “questa storia è tua”. E se il professionista avrà dato una patina splendente al racconto, è indubbio che qui ci sono i ricordi, le riflessioni e l’amarezza di un uomo che non ha paura di aprirsi, come da titolo, e rivelare tutto il travaglio interiore che lo ha perseguitato fino a fine carriera, quando — complice l’amore con Steffi Graf e perché venuto a capo dei tanti demoni che lo perseguitavano — ha saputo chiuderla in maniera grandiosa. O perlomeno così ha saputo raccontarcela.

L’odio di cui si diceva più sopra, Agassi se l’è portato dietro anche dopo il ritiro dai campi da tennis. Quando Open è uscito in USA subito son rimbalzate da noi le prime anticipazioni, frutto evidentemente di un aggressivo ufficio stampa. Prima la banalità pop (Agassi usava il parrucchino!), poi quella che dà il frisson proibito (usava le metamfetamine!) e infine la stoccata finale: Andre Agassi, 8 volte vincitore di Slam, odiava il tennis con tutte le sue forze.

E subito, da più parti, condanne e scomuniche: “Come si permette?”, “Sputa dove ha mangiato!” e altri moralismi d’accatto, cui purtroppo hanno abboccato giornalisti che hanno pur dato dignità al mestiere: “Cosa vi aspettate da uno che viene da Las Vegas?”. Tutti improvvidi commenti smentiti dalla lettura di Open, un autoritratto disarmante, dove non puoi che voler bene a un autore che racconta la sua storia senza sconti per nessuno, soprattutto per se stesso.

Io giocavo come un piede (e per quel che ve ne può importare ero innamorato di Gabriela Sabatini e Manuela Maleeva) e che Agassi insulti lo sport dei “gesti bianchi” (Gianni Clerici ©) mi importa assai. Non mi offende. Né che usasse droghe, parrucche e odiasse un padre infame. Perché il libro è bello, ma veramente, e di questo dovremmo parlare, perché ci fa scoprire le motivazioni interiori di tutte quelle azioni esteriori che invece abbiamo visto in tivù, sui campi da tennis più importanti della terra, dal 1986 in poi: i dolori occultati, la fragilità del corpo umano e della psiche, perché il tennis è lo sport dell’autoanalisi continua.

E che lo sport uccida — e non lo dice soltanto Maurizio Costanzo — è vero. Pensate ai calciatori della vostra infanzia, quando la preparazione atletica era ancora improvvisata: erano dei vecchi a trent’anni. Tirati, rugosi, pelati. Lo sport professionistico porta il tuo corpo a fare cose che normalmente non farebbe. E Agassi è stato allenato e costruito per primeggiare sin dalla più tenera età, preda di un padre orco che aveva costruito un lanciapalle meccanico (il “drago”) che faceva colpire al piccolo Andre fino a mille palle al giorno.

Il memoir ci racconta il tentativo, frustrato all’inizio ma infine vincente, di riprendersi la vita, di sfuggire al genitore cercando nuovi padri putativi e magari finendo dalla padella alla brace (come nella scuderia di Bollettieri, un collegio definito “Il signore delle mosche con colpi di diritto”). C’è l’amore ingenuo e disastroso per Brooke Shields (e i rapporti col mondo vacuo di Hollywood, pure peggio di Las Vegas) e poi il lungo inseguimento di Steffi Graf, ennesima ragazza prodigio. E c’è l’ostinazione che porta Andre a giocare ai massimi livelli fino al 2006, quando è il corpo a dire basta perché ogni match è diventata una via crucis. L’ultimo incontro (in realtà penultimo) con Baghdatis è un’autentica Passione laica, e apre e chiude questa straordinaria autobiografia dove seguiamo dal miglior punto di visto possibile (piazzati avanti alla linea di fondo, per colpire sempre in anticipo e di controbalzo) vent’anni di tennis professionistico, 20 anni!, in cui Agassi termina la generazione di McEnroe e Connors e vede nascere quella che si sta estinguendo solo ora, quella di Federer.

Il piacere della lettura non è inficiato da una traduzione che rende il ritmo secco della limpida scrittura originale. Va però anche detto che ci sono smarroni colossali, come la confusione tra football americano e calcio (ancora?!) o la traduzione dei titoli di canzoni (We’ll Be Together che diventa inopinatamente Noi staremo assieme, manco fossimo ai tempi dell’autarchia e de Il lato aprico della strada…). Vabbeh.

Finisci un libro così e sei orfano. Ne vuoi ancora. Altro tennis, altri scambi, altri ace.

Finisci un libro così e sei orfano. Ne vuoi ancora. Altro tennis, altri scambi, altri ace.

Su Carmilla, ho ripescato una vecchia segnalazione di Giuseppe Genna a proposito dello scriba Gianni Clerici esegeta del tennis mondiale e raffinatissimo narratore (anche se l’Erba rossa consigliata mi ha annoiato, nonostante la preziosità stilistica). Allora mi son comprato Non avrei mai vinto Wimbledon, firmato proprio da Giuseppe Genna. Perché preso dall’entusiasmo tennistico volevo leggerlo e poi chiamare Giuseppe e chiacchierare di questa comune passione. Solo che il romanzo non era suo. Cioè: era di Giuseppe Genna, ma di un altro Giuseppe Genna, un avvocato bolognese… e d’accordo che Giuseppe, il mio Giuseppe, ha personalità cangiante e proteiforme, ma mai avrei potuto credere a un omonimo Genna che non ha neanche la buona creanza, lui o il suo editore, di aggiungere magari una lettera puntata, un secondo cognome, uno pseudonimo per non essere scambiato per Genna I (come i calciatori, tipo Sentimenti IV). Comunque ‘sto benedetto Non avrei mai vinto Wimbledon alla fine l’ho affrontato, perché sono di Genova e una volta preso un libro me lo leggo eccome, fosse anche una porcata. E non lo è, ma non è neanche ‘sta gran cosa e alla fine della faccenda ho pensato che questo Genna 2.0 mi aveva fregato due volte. Amen.

Ansioso di altre letture a base di racchettate ho polverizzato le 56 pagine di Roger Federer come esperienza religiosa (leggi qui), ennesima e geniale incursione di David Foster Wallace nel mondo del tennis e della bellezza, spiegata anche con l’ausilio di formule matematiche. Poi ho rinunciato a leggere la storia di Nadal (Rafa, che va bene tutto, ma in canottiera, no. Scusate, ma in canottiera ci potrà giocare Bossi, non il primo al mondo, eh), così come ho declinato l’acquisto delle recentissime bio della Schiavone e della Pennetta (non ci si racconta a carriera in corso!). Ho tentennato, invece, su C’era una volta il tennis, scritto da Lea Pericoli sulla carriera di Nicola Pietrangeli, ma lì il problema è che, con tutta la simpatia per la testa vaporosa della Lea e per le sue evocative telecronache seventies, ho poca simpatia per Pietrangeli, che oltre ad avere le idee un po’ confuse su Pinochet e altre faccende politiche, è stato pure compagno di Licia Colò, mio impossibile amore adolescenziale. Per cui niente.

Ansioso di altre letture a base di racchettate ho polverizzato le 56 pagine di Roger Federer come esperienza religiosa (leggi qui), ennesima e geniale incursione di David Foster Wallace nel mondo del tennis e della bellezza, spiegata anche con l’ausilio di formule matematiche. Poi ho rinunciato a leggere la storia di Nadal (Rafa, che va bene tutto, ma in canottiera, no. Scusate, ma in canottiera ci potrà giocare Bossi, non il primo al mondo, eh), così come ho declinato l’acquisto delle recentissime bio della Schiavone e della Pennetta (non ci si racconta a carriera in corso!). Ho tentennato, invece, su C’era una volta il tennis, scritto da Lea Pericoli sulla carriera di Nicola Pietrangeli, ma lì il problema è che, con tutta la simpatia per la testa vaporosa della Lea e per le sue evocative telecronache seventies, ho poca simpatia per Pietrangeli, che oltre ad avere le idee un po’ confuse su Pinochet e altre faccende politiche, è stato pure compagno di Licia Colò, mio impossibile amore adolescenziale. Per cui niente.

E alla fine — non trovando nulla su Gianni Ocleppo, ach! — mi son buttato sul titolo più ovvio, Più dritti che rovesci, autobiografia del Panattone nazionale, dal quale mi aveva respinto fino a quel momento una copertina stilosa ma incongruente: Adriano che colpisce in volée bassa da fondo campo, grazie ai prodigi di photoshop e all’ignoranza di chi lo utilizza (ma del resto la cover della Pericoli su Pietrangeli è un fotomontaggio dei due che hanno appena colpito contemporaneamente la palla: talvolta la sciattezza editoriale sa essere proprio deprimente).

E alla fine — non trovando nulla su Gianni Ocleppo, ach! — mi son buttato sul titolo più ovvio, Più dritti che rovesci, autobiografia del Panattone nazionale, dal quale mi aveva respinto fino a quel momento una copertina stilosa ma incongruente: Adriano che colpisce in volée bassa da fondo campo, grazie ai prodigi di photoshop e all’ignoranza di chi lo utilizza (ma del resto la cover della Pericoli su Pietrangeli è un fotomontaggio dei due che hanno appena colpito contemporaneamente la palla: talvolta la sciattezza editoriale sa essere proprio deprimente).

Dunque: la storia di Adriano Panatta è carina, gradevole, ma senza sorprese. Ben scritta, equilibrata, ma che, tutto sommato, lascia un senso di incompiutezza. Un libro così si costruisce con uno scrittore di professione, un giornalista (in questo caso l’esperto Daniele Azzolini) che deve diventare il coach dei tuoi ricordi, quello che ti cava fuori i sentimenti, le sensazioni, anche le curiosità, le cose — insomma — che vale la pena leggere perché qualificano una vita. E invece qui senti un’avarizia mnemonica: ti manca sempre qualcosa, qualcosa che ancora non hai letto nelle tante interviste concesse a ogni ricorrenza della vittoria in Davis. Per cui Più dritti che rovesci intrattiene e va via veloce, ma risulta un’occasione persa. Ti rimangono delle domande dentro e il racconto così distaccato e distante fa anche perdere importanza ai fatti narrati.

Poi, certo, fare un paragone con la scientificità di Agassi e del suo manifestissimo ghost Moehringer è ingiusto (e c’è proprio della sapienza nell’aver organizzato il testo di Open: il dono, l’ascesa, le sfide, la caduta, il riscatto e il premio finale: la famiglia felice), perché l’indolenza della biografia di Panatta, riflette probabilmente il carattere di Adriano stesso, campione senza sforzi, dotato di classe naturale, in un’epoca in cui sembrava tutto molto improvvisato, senza manager e senza coach.

Lo chiamavano Ascenzietto ed era il figlio del custode del circolo tennistico dei Parioli, Ascenzio. Umile di origine, socialista, beneducato, sornione, Adriano cresce sotto le cure del maestro Belardinelli, della scuola di Formia, colui che aveva insegnato al Duce i rudimenti del tennis (invano, direi, vedendo i film Luce). E il compagno Adriano, per provocarlo affettuosamente, si faceva crescere i capelli e andava agli allenamenti col Manifesto bene in vista fuori dal borsone delle racchette. Il libro ha il suo nucleo centrale nel racconto dell’anno mirabile 1976: Adriano scala la classifica ATP fino al quarto posto vincendo gli Internazionali di Roma e il suo unico Slam, il Roland Garros di Parigi (superando incredibili sfighe il giorno della finale), e infine conquistando anche la Davis, in Cile, con contorno di tipiche polemiche italiote: si va o non si va, in casa di Pinochet? Si va e gli si dà una lisciata, giocando pure — su idea di Adriano — il doppio decisivo in maglietta rossa, così, tanto per rompere le balle ai fascisti cileni.

In Più dritti che rovesci ci sono gli amorazzi (Mita Medici e Loredana Berté, che poi Panatta farà conoscere al grande amico Bjorn Borg, accendendo la miccia della coppia più deflagrante degli anni Ottanta), la frequentazione del nostro jet set (i tennisti della domenica Tognazzi, Gassman e Villaggio), la finale di Davis rubataci in Cecoslovacchia (quando esisteva un paese chiamato così…), alcune felici invenzioni linguistiche (il pallettaro “che sembrava di caucciù”) e tanti nomi che in me evocano memorie commoventi: Guido Oddo, Bitti Bergamo, Tonino Zugarelli, Wojciech Fibak, Balázs Taróczy, Manuel Orantes, José Higueras, Ilie Nastase e pure Roscoe Tanner, l’uomo che arrivò a battere ai 240 orari. Un mondo di racchette di legno che non esiste più e che Panatta aveva contribuito a creare: oggi il tennis è scomparso dai campi, più lucrosamente riconvertiti e affittati per il calcetto a 5.

Nel racconto di Agassi trovate dolore ed espiazione, qui divertimento, leggerezza, scaramanzia e bella vita, affrontate da impunito sorridente, sempre, nonostante tutto. Perché — di nuovo come da titolo — non sono state sempre rose e fiori, ma Panatta sorvola con eleganza e ritrosia, anche se sarebbe questa la polpa del dramma che manca al libro.

(Nota: pure qui, la cura editoriale lascia sconcertati… Nei ricordi della finale di Davis del 1979, a San Francisco, salta fuori un supertifoso ciccione che indossava la maglietta di… Roberto Baggio. Roberto. Baggio. Nel 1979. Mah!).

Bene, soddisfatto? Non ancora. Ho surfato in Rete e non ho resistito: a questo punto volevo e dovevo leggermi anche le bio di Nastase e McEnroe. Quella del primo si presentava benissimo, solo che — estrema beffa, involontariamente in linea con quelle dell’estroso agonista rumeno — Amazon mi ha mandato una copia fallata di Mr Nastase: all’esterno tutto okay, dentro, giuro, The Summer Tree, primo capitolo della saga fantasy The Fionavan Tapestry di tale Guy Gavriel Kay. Che non ho letto, perché — genovese o meno — tutto ha un limite, eh (peraltro Nastase nel 1986 ha scritto un poliziesco pubblicato da Il Giallo Mondatori, pensa te!).

Bene, soddisfatto? Non ancora. Ho surfato in Rete e non ho resistito: a questo punto volevo e dovevo leggermi anche le bio di Nastase e McEnroe. Quella del primo si presentava benissimo, solo che — estrema beffa, involontariamente in linea con quelle dell’estroso agonista rumeno — Amazon mi ha mandato una copia fallata di Mr Nastase: all’esterno tutto okay, dentro, giuro, The Summer Tree, primo capitolo della saga fantasy The Fionavan Tapestry di tale Guy Gavriel Kay. Che non ho letto, perché — genovese o meno — tutto ha un limite, eh (peraltro Nastase nel 1986 ha scritto un poliziesco pubblicato da Il Giallo Mondatori, pensa te!).

Mi rimaneva, allora, solo Serious, la riedizione in paperback dell’ormai introvabile You Cannot Be Serious (del 2002). Per chi è cresciuto con l’attacco al Palazzo d’Inverno tennistico, quelle due memorabili finali di Wimbledon dove un mancino rossiccio e indisponente sfidava lo strapotere di Borg, questa bio è finalmente la verità dietro al Mito. Ed è una verità agrodolce. McEnroe è simpatico e arguto come pochi, ma sembra non volerti mai dire tutto, troppo impegnato a salvaguardare la sua buona immagine di ora (padre di 6 figli, telecronista, mercante d’arte) e a giustificare i comportamenti di allora. Comportamenti che ovviamente lo hanno fatto amare a una generazione — la sua —, odiare da tutte quelle precedenti e considerare uno stravagante da quelle posteriori.

Mi rimaneva, allora, solo Serious, la riedizione in paperback dell’ormai introvabile You Cannot Be Serious (del 2002). Per chi è cresciuto con l’attacco al Palazzo d’Inverno tennistico, quelle due memorabili finali di Wimbledon dove un mancino rossiccio e indisponente sfidava lo strapotere di Borg, questa bio è finalmente la verità dietro al Mito. Ed è una verità agrodolce. McEnroe è simpatico e arguto come pochi, ma sembra non volerti mai dire tutto, troppo impegnato a salvaguardare la sua buona immagine di ora (padre di 6 figli, telecronista, mercante d’arte) e a giustificare i comportamenti di allora. Comportamenti che ovviamente lo hanno fatto amare a una generazione — la sua —, odiare da tutte quelle precedenti e considerare uno stravagante da quelle posteriori.

Anche Nastase urlava all’arbitro. Ma Ilie era un istrione inguaribile, non c’era mai rabbia o cattiveria, solo un’indole insopprimibile. John McEnroe invece portava in campo le nevrosi del ragazzino cresciuto a Queens, che non sopportava certe regole, che voleva giocare in squadra (da cui l’affezione per la Davis), che era il più giovane tra le prime superstar del tennis e che voleva essere in realtà una rockstar. Cosa che proverà anche a carriera finita con l’improbabile John McEnroe Band di cui ricordo un’infausta (a detta dei giornali ma anche per ammissione dello stesso leader) data al Covo di Nord Est di Santa Margherita. Esito discutibile per chi — appassionato di Led Zeppelin, Black Sabbath e Grand Funk Railroad — aveva preso lezioni di chitarra, in cambio di ore di tennis, da Van Halen, Santana e Joe Walsh… (McEnroe si giustifica asserendo che anche Sinatra, una volta, aveva suonato lì…).

John batteva tutto storto. Un movimento che nasceva lentamente, rannicchiandosi verso il basso per poi salire e distendere tutto il corpo, saltare in avanti e battere repentinamente, in un esplosivo movimento unico. Quando l’avversario rispondeva Johnny Mac era già a rete ed era la fine: il serve and volley alla massima potenza.

John colpiva di dritto col polso in avanti, con una naturalezza unica, come se la racchetta fosse il naturale proseguimento del braccio. John sfasciava racchette e seggioline, insultava arbitri, incredulo dei loro errori (You can’t be serious!) e litigava col pubblico.

John era quello che ci aveva fatto amare questo gioco nei primi ’80, quando ogni nazione aveva i suoi idoli (Vijay Amritraji per l’India! Victor Pecci per il Paraguay, e con l’orecchino!) e noi ragazzini italiani eravamo ormai orfani.

Il libro ha tutto questo e ripercorre la carriera dello sportivo in maniera abbastanza ovvia, pur partendo la narrazione l’11 settembre, con un’improcrastinabile seduta di analisi cui l’autore non ha rinunciato neanche quel giorno, salvo poi rendersi conto di cosa stesse accadendo. Vorrebbe e potrebbe essere una metafora della vita del protagonista del libro, ma purtroppo, come detto, c’è poco di autoanalitico in Serious e le confessioni sembrano edulcorate. I ricordi poi, certo, son comunque straordinari e la parata di amici e comprimari imperdibile: dall’irreprensibile Borg al sibaritico Gerulaitis, dallo zotico Connors al glaciale Lendl. Il centro della narrazione, però, stavolta non è una vittoria o l’apice di carriera raggiunto a 20 anni (con la domanda senza risposta: “Where I would go now?”), semmai la sconfitta che interruppe il dominio di McEnroe nelle classifiche, una fatidica finale al Roland Garros persa al quinto set col tremendo Ivan. Da quel match e da quello Slam perso e mai più sfiorato, John non seppe più vincere ai massimi livelli. Si sposò con Tatum O’Neal — come successo ad Agassi, un’altra star giovanissima che comprendeva cosa significasse fare quella vita lì — ebbe figli, squalifiche, periodi sabbatici, una separazione acrimoniosa (di cui qui si legge poco o nulla) e ancora tantissimo tennis professionale, ma sempre in posizioni di retroguardia, incalzato dai giovani turchi come Becker o Agassi stesso. La vita dopo è interessante, con la scoperta dell’arte, col proprio talento affabulatorio messo a disposizione del tennis televisivo e con la Davis seguita da capitano del Team USA, ma è tutto giornalistico e per nulla epico: rispetto ad Open, qui non c’è il dramma, ma solo la cronaca. E se anche qui l’amore è la retribuzione finale di tutta questa carriera esistenziale e sportiva, l’unione con la musicista Patty Smyth (sì, proprio così: come Patti Smith, ma con le Y) è riferita quasi in termini burocratici. Peccato. Le 300 pagine scorrono comunque piacevolmente e a libro concluso si conferma la simpatia che questo irlandese cocciuto, polemico e assolutamente ansioso di protagonismo ispirava quando era in campo.

Serious chiude con l’ipotesi di entrare in politica (non è chiaro in che partito) e l’affermazione a effetto: “sono assolutamente serio”.

Non è (ancora) accaduto. E chissà se avrebbe senso.