di Pina Piccolo

Sono appena tornata a casa dalla visione di A Ciambra: visione nel senso “visionario” della parola, con ancora nelle orecchie il chiacchiericcio sulla sua umanità proveniente da alcuni spettatori attempati seduti dietro di me e quello dei ragazzi seduti nella mia fila che durante l’intervallo si interrogavano su dove fosse posizionata la cinepresa e se alcune scene fossero state riprese da due. Mentre i primi sottolineavano il messaggio che pensavano di dover trarre dal film, i secondi si interrogavano sulla questione tecnica di come il regista fosse arrivato a confezionare la visione che intendeva far fruire al pubblico.

Sono appena tornata a casa dalla visione di A Ciambra: visione nel senso “visionario” della parola, con ancora nelle orecchie il chiacchiericcio sulla sua umanità proveniente da alcuni spettatori attempati seduti dietro di me e quello dei ragazzi seduti nella mia fila che durante l’intervallo si interrogavano su dove fosse posizionata la cinepresa e se alcune scene fossero state riprese da due. Mentre i primi sottolineavano il messaggio che pensavano di dover trarre dal film, i secondi si interrogavano sulla questione tecnica di come il regista fosse arrivato a confezionare la visione che intendeva far fruire al pubblico.

Scrivo queste note come spettatrice e non in qualità di critica cinematografica , competenza che chiaramente non posso arrogarmi. Come ti folgora un quadro di Caravaggio seminando una specie di confusione dei sensi in una giornata di musei in cui hai visto innumerevoli tele di pittori rinascimentali, così posso dire è stata per me la visione di A Ciambra. Confesso che parte di questa sospensione sensoriale sia dovuta alla trasposizione e attualizzazione dei luoghi, che in una loro versione antecedente hanno fatto parte della mia infanzia/adolescenza – Gioia Tauro (forse la città che maggiormente trasgredisce le regole dell’estetica urbana italiana), San Ferdinando (frazione di Rosarno) ed evocati Reggio Calabria e la Tonnara e il supercarcere (di Palmi). Le zingare che conoscevo io erano quelle che, in assenza di tua madre, bussavano alla porta dicendoti che la tua genitrice l’aveva mandata perché le consegnassi una bottiglia di olio. Ordine prontamente eseguito dalla brava bambina obbediente a qualsiasi adulto.

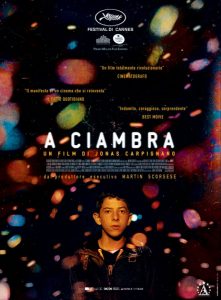

Luoghi, quelli della Piana di Gioia Tauro, che adesso assurgono a uno status di primo piano in una sorta di mitologia di luoghi negativi della migrazione: in maniera conclamata la tendopoli di San Ferdinando di Rosarno, meno eclatante il porto di container di Gioia Tauro, uno dei più importanti del Mediterraneo, protagonista anche del narcotraffico nella sua tranche europea. Del quartiere “A Ciambra” non sapevo niente ma ora, grazie a Pio, il giovanissimo protagonista rom che interpreta se stesso scopro la rappresentazione di un universo avulso da pietismi e da ideologismi; rappresentazione diretta da Jonas Carpignano, un italo-americano. Forse serve proprio uno sguardo semi-esterno per poter registrare questo universo in cui avvengono le interazioni del mondo dei rom con il mondo della migrazione (“i marocchini” )e in maniera più indiretta, implicita, con la ndrangheta.

Pio Amato (attore non professionista e persona) non corrisponde certo ai canoni dell’eroe positivo auspicati da certa estetica di stampo zdanovista; credo che se abbia degli antenati cinematografici/letterari questi si debbano cercare in alcuni personaggi di Truffaut e nei protagonisti di film “on the road”. E chi più “on the road” che i rom? Ma qui sta l’ironia della sorte: un popolo che prima si spostava seguendo i lavori stagionali ora è ridotto nelle fatiscenti case popolari del quartiere “A Ciambra” alla periferia di Gioia Tauro, già paese periferico per conto suo. E il romanzo di formazione di Pio Amato è collocato all’interno di questo mondo rom che si vorrebbe addomesticare con la stanzialità in un contesto sociologico molto complesso, a diretto contatto con il mondo della migrazione e della ndrangheta. A livello tecnico la claustrofobia della vita al chiuso della comunità rom è accentuata dal posizionamento della cinepresa ad altezza di persona come avviene per esempio in film che seguono i dettami del gruppo danese Dogma (viene in mente il film The Celebration). Lo spettatore viene piazzato al centro della vita collettiva della famiglia Amato (notare i titoli di coda) sia nella propria intimità (la cena del pranzo con ubriacatura generale) che nelle sue interazioni con altri “attori” – nel senso sociologico – del luogo (il minaccioso/bonario compare rappresentante della ndrangheta “derubato” dal per una volta sprovveduto Pio) e saltuariamente con “i marocchini” compreso Koudous, l’amico del cuore (e protagonista del precedente lungometraggio di Jonas Carpignano Mediterranea) . Ma è nei luoghi all’aperto o semi-aperti che Pio e lo spettatore/spettatrice finalmente respirano. Basti pensare alle scene del ragazzo esiliato dalla propria comunità che la osserva con un certo distacco dalla collinetta che sovrasta le fatiscenti case popolari o la scena al semi-aperto della tendopoli di San Ferdinando, dove il ragazzo viene quasi portato in trionfo e il suo nome scandito ritmicamente, declamato come eroico autore del furto/trasporto che permette alla comunità africana di assistere alla partita alla televisione.

L’estraneità dei rom ai vari meccanismi che governano il 21 secolo è palese sia per quanto riguarda il mondo della scrittura che quello dei soldi, nonostante che la propria sopravvivenza dipenda dai furti e dal ricavato. Pio utilizza lo smartphone con disinvoltura ma non è in grado di leggere o mandare messaggini. La matriarca rom parla di una bolletta della luce di nove mila euro che non possono o intendono pagare e quella cifra non suona particolarmente incommensurata (potrebbe essere la bolletta di 800 euro di una massaia gagé); come non suonerà inaspettata la cifra di 6 o 7 mila euro a risarcimento del danno subito dallo ndranghetista in seguito al furto di un tablet a casa sua operato da Pio. A questa liberalità con gli zero dei soldi corrisponde una particolare maestria nell’escogitare il ricatto che si manifesta sia nel compare gagè che nel fratello di Pio.

La scena di apertura e quella di chiusura del film forse ci offrono una chiave per capire sia la vita di Pio e della sua comunità, il suo particolare romanzo di formazione, che nella migliore letteratura non è mai priva di ombre.

Scena di apertura: “campo lungo” un cavallo libero nell’Aspromonte, un uomo (si capirà più tardi che si tratta del nonno di Pio da giovane) gli si avvicina e lo accarezza , lo accarezza anche su quella che potrebbe essere la criniera o la cavezza sbrindellata (simbolo di una libertà che forse nel caso di entrambi, il cavallo e le comunità rom, è sul punto estinguersi) . Il nonno è una figura fondamentale nel film, diventa una specie di sibilla di difficile comprensione, non si capisce se perché sia stato colpito da un ictus o se a causa di una sua lingua arcaica – la famiglia comunque si assume il compito di decodificarne i messaggi che sembrano risalire a un’epoca lontana. In un’occasione (sogno? realtà?) invece l’eloquio del nonno è ben chiaro, nonno e nipote sono nella stalla e il nonno indica un carro quasi rottamato, dice al nipote di essere nato su quel carro e che un tempo i rom erano i liberi, ma che comunque tutto il mondo è contro di loro e che essi non hanno che la propria comunità per sopravvivere. Più tardi questo episodio e questi messaggi vengono ripresi in chiave onirica, simbolica e poi sociologica, per quanto riguarda il tradimento.

Per attraversare gli spazi occorre un mezzo di locomozione e per Pio il mezzo di locomozione per eccellenza non è più il cavallo (che un tempo offriva anche la possibilità di contatto fisico tra uomo e animale) ma piuttosto la moto, che gli offre sia la possibilità di evadere dalla claustrofobia della sua comunità che quella di instaurare un potenziale contatto fisico che fortemente desidera, e che lo induce a disdegnare sia la macchina che il treno, visti entrambi come luogo e oggetto di attività lavorativa. È nella vicinanza fisica e l’allegria e la vitalità del suo amico gagé appartenente alla comunità dei migranti africani della tendopoli di San Ferdinando che Pio abbozza la sua ricerca di una figura di uomo adulto altra da quello dei maschi della sua comunità (i quali tendono ad essere piuttosto lugubri). La fisicità del suo rapporto con le donne di famiglia e la nonna appartiene al suo universo di bambino e Pio è combattuto tra il conforto che esse offrono e il desiderio di affrancarsi ed allontanarsene, nel momento del passaggio da bambino ad adulto che egli fortemente cerca ma che gli altri e le altre inizialmente oppongono. Tale transizione ha luogo attraverso l’abbandono di quel desiderio/sogno di una vita altra tramite un “tradimento” e l’accettazione della fedeltà alla propria comunità. Rinuncia ed accettazione entrambe molto sofferte e che si intuisce frutto di un ricatto. Qui l’espressività del volto di Pio è fondamentale e il regista la sfrutta con grande sapienza in tutta la sua gamma, compreso una sorta di innocente stupore che smentisce la sua abituale malizia. Ad esempio, una scena che induce una certa sospensione è la visita/premio al bordello, organizzata dal fratello maggiore, che dovrebbe sancire la sua entrata ufficiale nel mondo degli adulti. L’accettazione di un nuovo rapporto con l’elemento femminile, in un ambiente di persone con la quale aveva una certa dimestichezza, ma che richiede da lui una diversa prestazione è molto ricca a livello comunicativo nell’esprimere il disagio, contestualizzandolo al 2017 e allontanandosi dalle modalità grottesche a cui ci hanno abituato altri film (basti ricordare Armarcord).

A fasi intermittenti riappare il cavallo, ma nell’ultima scena Pio si trova a un bivio, da un lato viene chiamato dal mondo dei bambini e dall’altro (finalmente e quando conviene a loro) dal mondo dei maschi adulti della sua comunità. Lo vediamo esitare per un momento ma poi incamminarsi sicuro e con una certa spavalderia verso di loro. Visti i suoi trascorsi, però, al pubblico rimane la sensazione che il suo destino non sia completamente segnato, potrebbe ancora muoversi in direzioni diverse, e la sua stessa accettazione di partecipare al film testimonia la possibilità di un suo sbrigliamento, un suo avviarsi per altre strade. Potrebbe ricomparire con la moto ancora una volta aggrappato a Koudous, immagine iconica, a rappresentare i primi decenni del duemila come Nanni Moretti a cavallo della sua moto per le strade di Roma in Caro diario lo è stato per la società e il cinema italiano degli anni 90 del novecento.