di Armando Lancellotti

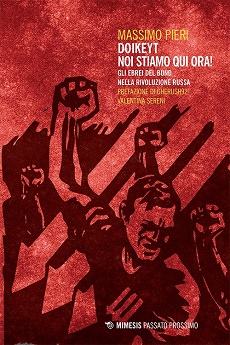

Massimo Pieri, Doikeyt. Noi siamo qui ora! Gli ebrei del Bund nella rivoluzione russa, Mimesis, Milano-Udine, 2017, pp. 186, € 16.00

Massimo Pieri, Doikeyt. Noi siamo qui ora! Gli ebrei del Bund nella rivoluzione russa, Mimesis, Milano-Udine, 2017, pp. 186, € 16.00

Questo interessantissimo volume scritto da Massimo Pieri* e recentemente pubblicato dall’editore Mimesis tratta di un argomento sicuramente poco noto ai lettori italiani, ma non per questo meno importante per la storia del socialismo rivoluzionario: il Bund, ovverosia l’Unione dei Lavoratori Ebrei di Russia, Polonia e Lituania e cioè il movimento socialista rivoluzionario ebraico, fondato a Vilna (Vilnius) nell’ottobre del 1897, molto attivo nelle province nord occidentali dell’impero zarista ad altissima presenza ebraica askenazita e decisivo anche per la nascita di poco successiva, nel marzo del 1898, del Partito Operaio Socialdemocratico Russo (POSDR).

Come spiega Valentina Sereni nella Prefazione, Doikeyt è un’espressione yiddish che corrisponde al tedesco Da-keit e significa all’incirca “stare qui”, essere coscientemente “qui”, in un ben preciso luogo ed “ora”, in un determinato e particolare momento. Pertanto, lo slogan usato dai bundisti “Doikeyt. Noi siamo qui ora!” è un’espressione carica di consapevolezza pratico-politica e di progettualità conflittuale; indica la coscienza di essere un qualcosa – classe, movimento, gruppo nazionale – in un luogo e in un tempo precisi al fine di sostenere una legittima e necessaria lotta per la conquista dei diritti, per il cambiamento delle strutture economico-sociali e dei rapporti di produzione, per l’abolizione della società classista e del capitalismo. Ma a questi obiettivi si aggiungono poi quelli propriamente ebraici – definibili come “nazionali”, seppur con un’accezione parecchio diversa da quella solitamente in uso – che richiedono il riconoscimento delle tradizioni e delle abitudini di vita di un popolo, della lingua yiddish, dell’identità e della cultura ebraiche e che sfociano nella difesa armata contro l’antisemitismo e i pogrom, ancora molto frequenti in Russia a cavallo tra XIX e XX secolo.

Tutto questo grazie alla formazione di un movimento politico e di un programma rivoluzionari, alla intrapresa di iniziative di lotta non solo radicali ed incisive nel contesto dell’impero russo, ma anche decisamente originali e spesso non comprese appieno né condivise all’interno dell’internazionalismo socialista tra fine 800 e inizio 900. Molto attivo nelle rivoluzioni russe del 1905 e del 1917, il Bund incontrò la diffidenza del partito bolscevico per profonde divergenze ideologiche riguardo al modo di intendere forma e compiti del partito e riguardo alla “questione nazionale”, che l’Unione dei lavoratori ebrei intendeva nei termini della rivendicazione di una identità nazionale e culturale all’interno di un quadro e secondo logiche autenticamente federaliste ed “internazionaliste”, antistataliste, anticentraliste ed antiautoritarie. Un’idea di nazione senza nazionalismo e senza stato, di nazione senza territorio che risultò eccentrica rispetto alle categorie teoriche del marxismo leninista che tacciò di separatismo, particolarismo e ambiguità reazionaria le idee espresse dal Bund, che negli anni Venti e Trenta continuò la propria attività politica soprattutto in Polonia, dove al momento dello scoppio della guerra nel ’39 contava centomila iscritti e otteneva buoni risultati elettorali.

Le analisi e le considerazioni di Pieri iniziano con un dettagliato excursus storico sui rapporti tra ebraismo e società e cristianesimo russi, a partire dal XV secolo e dall’assunto di fondo per cui da sempre il cristianesimo ortodosso fu inteso come base dello Stato russo e in tal modo fu stretto un insolubile legame tra le istituzioni politiche e quelle religiose, tra lo zar e il patriarca, tra l’autorità, anche divina, del monarca e l’autorità, anche politica, della Chiesa: una sorta di simbiosi tra cesaropapismo zarista e ierocrazia ortodossa che produsse l’effetto della totale identità e della sovrapposizione tra cristianità, stato russo e suolo russo. In un contesto di questo tipo, le possibilità di inserimento ed integrazione sociali e culturali degli ebrei furono minime se non inesistenti, a meno che non intervenissero la conversione al cristianesimo ed il battesimo. Insomma – potremmo aggiungere – è la situazione che Raul Hilberg, nel suo libro fondamentale sulla shoah, La distruzione degli ebrei d’Europa, descrive con le espressioni: “se rimanete ebrei, non potete vivere tra noi” (per indicare le politiche di conversione forzata praticate nell’Europa cristiana dal medioevo in poi); oppure con l’espressione “non potete vivere tra noi” (per indicare le politiche di espulsione o di respingimento delle moderne monarchie assolute cristiane).

Le accuse e i pregiudizi antiebraici – ricorda l’autore sulla scorta soprattutto delle ricerche e degli studi di Leon Poliakov – erano anche in Russia i medesimi diffusi in tutta l’Europa cristiana e quasi tutti declinazioni e varianti del paradigma deicida. Violentissimo fu l’atteggiamento delle autorità politiche e militari che in più occasioni ordinarono e perpetrarono stragi, come nel caso dell’annessione dell’Ucraina orientale nel 1645, quando circa trecentomila ebrei ucraini furono massacrati dai cosacchi, oppure nel corso della guerra polacco-svedese del 1655-56, quando i russi occuparono Bielorussia e Lituania e si accanirono contro gli ebrei del luogo. Di seguito fu imposto l’interdetto agli ebrei affinché non entrassero nel territorio della “vecchia Russia” e in particolare a Mosca e lo stesso interdetto fu fatto valere per la nuova capitale dell’impero, San Pietroburgo, ai tempi di Pietro il Grande (1682-1725).

Un aumento considerevole della presenza ebraica in Russia si registrò a seguito delle tre cosiddette “spartizioni polacche” (1772, 1793, 1795), dopo l’età napoleonica, con il Congresso di Vienna e quindi con l’annessione della Bessarabia e delle regioni baltiche e di una parte dell’antico Regno di Polonia ben più estesa di quella già precedentemente sotto il potere dei Romanov. In tal modo proprio la Russia che aveva sempre manifestato ostilità assoluta contro gli ebrei divenne il paese con la quota maggiore di popolazione ebraica in tutta Europa. Con Caterina II si stabilirono le regioni e le città in cui gli ebrei potessero vivere, lavorare, commerciare e questo di fatto portò ad una politica di reclusione degli ebrei nelle regioni di Ucraina, Bielorussia, Lituania e Polonia, che andarono a formare la cosiddetta Zona.

L’imperatrice dichiarò anche di voler espellere tutti gli ebrei che non si convertissero al cristianesimo greco-ortodosso, ma il progetto non si realizzò; iniziò invece la politica di ghettizzazione, che doveva confinare la presenza degli ebrei di Russia in territori e sottoporli ad una legislazione speciale rispetto ai sudditi cristiani (p. 21).

Al confino fisico si aggiunsero ben presto altre forme di isolamento e discriminazione, di tipo giuridico, sociale, culturale, spirituale.

Tutto ciò era conforme alla tradizione cristiana degli zar che non avevano ammesso la presenza degli ebrei sul suolo della Santa Russia e, se ora vi erano ammessi, era necessario, da un lato codificare l’inferiorità della diversità ebraica relegandoli nello status di sudditi di seconda categoria, dall’altro proteggere l’impero dalla pericolosità della loro bassezza morale e perversione religiosa (p. 23).

Neppure con i successori di Caterina la Grande – Paolo I, Alessandro I, Nicola I, Alessandro II, Alessandro III, Nicola II – le cose cambiarono o migliorarono, ma all’aperta e violenta ostilità andò aggiungendosi un altro criterio ispiratore delle politiche antiebraiche zariste, quello della “utilità”, che gli ebrei dovevano rappresentare per la Russia se non volevano essere perseguitati. In questo modo per esempio si comportò lo zar Alessandro I nel periodo delle guerre napoleoniche e a seconda dell’andamento delle sorti del conflitto: in caso di rovesci militari l’atteggiamento si faceva più tollerante, intendendo lo zar ottenere l’aiuto degli ebrei o quanto meno evitare la loro ostilità o scongiurare l’eventualità che sostenessero la causa francese; in caso di vittoria contro il nemico o di stipula di trattati di pace (per esempio dopo la pace di Tilsit del 1807) l’atteggiamento riprendeva ad essere persecutorio, essendo comunque ben radicata a corte e nelle convinzioni dello zar l’idea che l’”anticristo” Bonaparte non potesse non servirsi degli aiuti dei nemici per eccellenza della cristianità.

Dopo il Congresso di Vienna, Alessandro I riprese con convinzione la politica di conversione degli ebrei, addirittura con la creazione di una Società dei cristiani ebrei, una sorta di organizzazione missionaria che aveva il preciso compito di procedere alla cristianizzazione degli ebrei che in tal caso avrebbero acquisito maggiori diritti, come quello al possesso della terra, dal momento che tra i provvedimenti discriminatori più pesanti vi erano quelli che impedivano o limitavano il diritto alla proprietà o all’affitto della terra a cui poi spesso si aggiungevano le espulsioni dai villaggi rurali, dove gli ebrei erano accusati di corrompere moralmente i cristiani con la vendita dell’alcool in taverne e locande, e il trasferimento verso i centri urbani.

La politica di conversione religiosa comportava necessariamente e consapevolmente anche il progetto di annientamento dell’identità culturale, linguistica e tradizionale degli ebrei, da questo punto di vista trattati in modo non dissimile da altre minoranze o gruppi etnico-nazionali che furono sottoposti a pesanti processi di russificazione. Si trattò – scrive Pieri – di una politica di «decostruzione legale dell’identità ebraica, cioè di eliminazione dell’intero universo normativo e spirituale degli ebrei» (p. 27), che purtroppo non costituisce – possiamo aggiungere – un caso isolato nella storia, essendo al contrario lo strumento di cui si sono servite e si servono più frequentemente le politiche coloniali ed imperialistiche (anche quelle di imperialismo “interno”, come in questo caso).

Sottese dalla stessa logica politica e dalle medesime finalità furono pure le leggi di Nicola I sugli obblighi militari dei sudditi ebrei che servirono sia per sfruttarli e vessarli, sia per sradicarli dalle regioni di insediamento, con il fine ultimo della conversione e dell’assimilazione. Obiettivi questi ultimi perseguiti anche attraverso le politiche scolastiche per la russificazione degli ebrei, che spesso incontrarono i favori dell’Haskalah, cioè dell’Illuminismo ebraico, sorto nel XVIII secolo, diffuso anche in Germania e propenso a promuovere l’emancipazione ebraica attraverso l’assimilazione e l’abbandono di tradizioni ritenute ormai oscurantiste. A questo proposito, osserva criticamente Pieri:

L’accettazione degli ebrei nella società russa era quindi vincolata sia alla loro utilità per i russi cristiani che alla perdita dell’identità ebraica. Era la strada dell’emancipazione individuale, quella che disgregava l’unità del popolo, che concedeva a coloro che in qualche modo si distinguevano dal resto del popolo ebraico, di perdere lo status di reietti e miserabili della società russa. Nella realtà l’emancipazione individuale dipendeva dal distacco dal popolo ebraico e dal suo destino collettivo. […] l’individuo ebreo, isolato e allettato dalla possibilità di elevare la propria condizione sociale veniva fagocitato dalla società circostante (p. 39).

Come a dire che – questo il senso del ragionamento di Pieri – la via “illuministica” verso l’emancipazione proposta dall’Haskalah era individualistica, atomistica, cioè borghese, mentre quanto avrebbe proposto il Bund, per i lavoratori ebrei innanzi tutto e più complessivamente per tutti gli ebrei di Russia, sarebbe stata una soluzione comunitaria e collettiva, socialista.

Nel periodo di Alessandro II vennero in parte allentate le restrizioni che ghettizzavano gli ebrei dentro alla Zona e, seppur solo ad alcune categorie e sulla base di limiti molto vincolanti, fu concessa loro la libertà di stabilirsi fuori dalla Zona, in altre regioni dell’Impero. Il parziale riformismo di Alessandro II si interruppe con la sua morte e sotto il regno di Alessandro III si assistette ad un’inversione di tendenza e alla ripresa sistematica della pratica dei pogrom, nonostante le indicazioni e le raccomandazioni contrarie anche di alcuni collaboratori e ministri dello zar, che consigliarono di interrompere o almeno di attenuare le politiche antisemite. La situazione peggiorò ulteriormente con Nicola II, quando l’equazione rivoluzionario-socialista-ebreo venne usata dalle autorità e dalla polizia per incanalare e giustificare tanto l’antisemitismo popolare quanto la politica repressiva di ogni forma di opposizione o sovversione e si fece spesso ricorso ai Centoneri per «compiere assassini e guidare i pogrom. I Centoneri erano bande composte principalmente di piccoli bottegai, vagabondi, criminali professionisti e informatori della polizia. Per la propaganda utilizzavano proclami che apparivano nei villaggi e nelle città e recitavano: “[…] Guardatevi dagli ebrei! Tutti i mali, tutte le sventure del nostro paese vengono dagli ebrei. Abbasso i traditori, abbasso la costituzione!» (p. 49). Questo accadde, in particolare, a seguito della rivoluzione del 1905 e quando prese il via la controrivoluzione zarista.

È in questo contesto che a fine Ottocento nasce il Bund tra un proletariato, quello ebraico delle regioni nord-occidentali dell’impero russo, che era composto soprattutto da artigiani e da operai impiegati in fabbriche di piccole dimensioni, spesso fatti oggetto di ostilità da parte del proletariato russo cristiano. «Gli operai cristiani, inoltre, consideravano il lavoro nelle fabbriche meccanizzate come proprio monopolio e si opponevano alla possibilità che venisse violato questo loro diritto» (p. 55). Belastok (Białystok), insieme a Łódź uno dei più importanti centri industriali della Russia occidentale, fu il fulcro delle proteste operaie e delle agitazioni che portarono alla formazione dei primi nuclei politici organizzati, quando intorno agli anni Settanta le idee socialiste cominciarono a diffondersi tra il proletariato ebraico; ma gli inizi furono molto difficili, mancando ancora una intelligencija ebraica che, come invece già accadeva per quella russa, facesse da ponte tra i primi esponenti socialisti ebrei e il proletariato.

Inizialmente però i giovani ebrei socialisti e rivoluzionari, gli studenti e gli intellettuali radicali ebrei furono propensi a prendere le distanze dalla loro origine ebraica, dalla loro identità e dalle condizioni peculiari degli operai ebrei russi e cercarono invece di convergere sulle posizioni del radicalismo, del socialismo e soprattutto del populismo russo e del suo movimento, il Narodnaija Volija (Volontà popolare). Questa scelta politica portava a pensare che non vi fosse una “questione ebraica” specifica, ovvero che essa potesse essere superata attraverso la sua eliminazione, detto altrimenti attraverso l’assimilazione alla cultura e alla identità russe, cioè attraverso la negazione della specificità nazionale ebraica. Ed anche successivamente il «progressivo spostamento dei socialisti russi, dal populismo al marxismo, non mutò, in un primo tempo, il modo con cui questi diffondevano le proprie idee» (p. 60).

Il luogo principale in cui si diffusero e misero radici le idee del socialismo ebraico fu la città di Vilna (Vilnius), dove si formò il Gruppo socialdemocratico ebraico (tra il 1889 e il 1890), diretto precursore del Bund, Gruppo che già nel nome si richiamava all’identità ebraica, ponendo quindi la questione nazionale accanto a quelle politica e di classe. I “pionieri” del Bund si erano formati sulla base del populismo russo e dello Haskalah ed erano pertanto considerevolmente assimilati e in pochi usavano la lingua yiddish; il passaggio al marxismo – spiega Pieri – avvenne soprattutto grazie al fatto che quest’ultimo si proponeva come un’analisi scientifica delle dinamiche economiche e sociali ed inoltre permetteva ai primi socialisti ebrei di smarcarsi da quel populismo che era caratterizzato da una forte connotazione russa (quindi cristiano-ortodossa), spesso ostile verso il mondo ebraico. Il cosmopolitismo e l’internazionalismo del marxismo potevano apparire come strumenti ideologici atti a dare una risposta alla questione ebraica, che si sarebbe annullata nella comune ed internazionale lotta di una classe, quella operaia, che avrebbe superato la logica dell’identità nazionale, contraddizione secondaria rispetto a quella economico-sociale, cioè di classe.

Pertanto, fino alla fine degli anni Ottanta gli intellettuali ebrei per lo più trascurarono l’ambiente ed il contesto a loro più prossimi, quelli ebraici e guardarono alla società russa da cui erano fortemente influenzati; ma di fatto – anche se non ancora esplicitamente e consapevolmente – la questione ebraica andava configurandosi ed imponendosi come problema per il giovane movimento socialista ebraico, che anche se intendeva lottare per l’emancipazione di tutti i lavoratori non poteva fare a meno di affrontare il problema della conflittualità tra il proletariato ebraico e quello russo cristiano e la questione della specificità delle condizioni di vita e di lavoro degli operai ebrei, discriminati anche in ambito socialista.

Il marxismo come lo intendevano i socialisti, anche ebrei, negli anni Ottanta sembrava difficilmente applicabile al caso dei lavoratori ebrei a causa di una doppia contraddizione: la condizione del proletariato ebraico non era quella del proletariato delle grandi industrie meccanizzate moderne, a cui si riteneva fosse rivolto il progetto rivoluzionario, ma quella delle piccole fabbriche artigiane; la questione nazionale sembrava non poter rientrare in alcun modo nel quadro ideologico e programmatico di un’organizzazione socialista e pareva destinata quindi a dover essere oltrepassata, ma di fatto annullata, all’interno dell’internazionalismo di classe.

Sul piano operativo poi, i “pionieri” ancora erano legati al modello dei circoli socialisti indirizzati alla propaganda e alla costruzione della coscienza di classe di una élite, di una intelligencija capace di proporsi come guida delle masse. Ma «al contrario di quanto essi pensavano gli operai ebrei mostravano, con i loro scioperi spontanei, con la loro embrionale attività sindacale, grandi potenzialità rivoluzionarie, mentre l’esperienza del circolo si rivelava inadeguata. […] Se effettivamente i circoli di Vilna, di Minsk e delle altre maggiori città di Bielorussia e Lituania avevano creato un’élite operaia, la massa dei lavoratori ebrei, le migliaia di artigiani e lavoratori delle fabbriche continuavano a trovarsi nelle invivibili condizioni di lavoro e di vita in cui si trovavano prima». Finalmente si decise di adottare «un nuovo programma di azione, con cui alla politica della propaganda tra un’élite di operai, si sostituì, come obiettivo principale, quello di acquisire un seguito proletario di massa attraverso l’agitazione» (p. 65).

A questo punto, al cambiamento delle metodologie di lotta politica poteva aggiungersi anche la revisione, la parziale correzione dei contenuti e degli obiettivi programmatici e la questione della “nazione” ebraica poteva essere presa in considerazione. Il capovolgimento del rapporto tra gruppo politico intellettuale e masse, con le seconde che divenivano attive e propositive, faceva sì che l’organizzazione che sarebbe nata fosse «finalmente un’espressione del proletariato e non un circolo per il suo reclutamento» (p. 66).

Prese forma l’idea che fosse necessario pensare ed operare una lotta specifica dei lavoratori ebrei, alla luce delle loro peculiari – e di molto peggiori rispetto agli altri lavoratori – condizioni di lavoro e di vita. Cominciava insomma a farsi strada l’idea che fosse opportuno fare della identità ebraica non una zavorra da cui liberarsi al più presto, mirando all’assimilazione, ma un elemento distintivo da porre alla base del programma politico rivoluzionario. Per questo si arrivò alla decisione di adottare l’yiddish come lingua ufficiale del nascente movimento.

Il Congresso che diede vita al Bund si tenne segretamente a Vilna tra l’8 e il 10 ottobre del 1897 e cioè un anno prima della nascita del partito socialdemocratico russo. Secondo Pieri e secondo tutta la letteratura sul Bund questa successione dei fatti non fu casuale, infatti i dirigenti socialisti ebrei pensavano che la nascita di un partito socialista unitario russo potesse fagocitare il movimento operaio ebraico se questo non si fosse dato anticipatamente un’organizzazione solida. D’altra parte il «processo di maturazione dei rapporti tra i socialdemocratici ebrei e i lavoratori del proprio popolo era arrivato al punto di porre consapevolmente la necessità di costituire un’organizzazione politica forte e distinta, capace di guidare la ribellione delle masse ebraiche contro le condizioni economiche e l’oppressione politica e culturale in cui vivevano» (p. 74).

Al momento della fondazione del partito – sottolinea l’autore, facendo notare che si trattò di una questione su cui il Bund rimase da quel momento in poi irremovibile – si disse che il movimento ebraico sarebbe entrato nel partito socialdemocratico russo generale, ma come sezione autonoma e quindi con la possibilità di elaborare ed intraprendere decisioni politiche indipendenti sulle problematiche specificamente riguardanti le questioni ebraiche. Fin da subito, quindi, prese forma l’idea federalista ed anticentralista che sarebbe stata uno dei motivi principali dello scontro politico tra il Bund e il resto del partito socialdemocratico, soprattutto il gruppo bolscevico, anche se il Bund fu parte attiva nella costruzione del Partito Operaio Socialdemocratico Russo (POSDR) nel 1898 e ne costituì una delle componenti meglio organizzate e più combattive.

Per il Bund – osserva Pieri – il “particolare” dell’organizzazione ebraica e il “generale” del partito russo nel suo complesso non confliggevano e non si contraddicevano, anzi avrebbero dovuto compendiarsi per sostenere una lotta comune dei proletariati di tutte le nazionalità comprese nel composito e complesso impero russo. In occasione del III congresso del 1899 a Kovno (Kaunas), la questione nazionale venne impostata in modo chiaro e questo portò i bundisti a criticare il concetto di diritti dell’uomo e del cittadino, concepito secondo i termini universali ed astratti propri della tradizione illuministico-borghese. Questo infatti, in un contesto fortemente ostile verso un gruppo minoritario, di cui la maggioranza intenda cancellare l’identità e le differenze – ed era questo il caso degli ebrei in Russia – rischierebbe di rivelarsi del tutto inefficace, in quanto realizzerebbe un’uguaglianza solo formale ed apparente. All’eguaglianza dei diritti individuali deve sostituirsi quella collettiva dei diritti nazionali. In sostanza si trattava di superare l’idea universalistica ed illuministica di un diritto “individuale” solo “astratto”, che doveva essere reso “concreto” e “collettivo” dalla sua determinazione e dalla sua declinazione particolari in termini culturali e nazionali.

L’astrattezza dei diritti dell’uomo e del cittadino avrebbe significato nella pratica, in uno stato come la Russia, l’assimilazione alla cultura tradizionale russa, cui gli ebrei si opponevano da secoli nonostante fossero sottoposti a continua violenza e discriminazione (p. 79).

Queste riflessioni portarono il Bund ad un ripensamento anche del concetto marxista di internazionalismo, che venne da allora inteso come sintesi degli antitetici principi del cosmopolitismo e del nazionalismo, capace di produrre «cooperazione e alleanza tra i diversi proletariati nazionali e non l’annullamento delle loro differenze» (p. 81). Ancora una volta, in un contesto come quello del multietnico e plurinazionale impero zarista, l’astratto ed universalistico cosmopolitismo borghese sembrava ai bundisti non sufficiente e ad esso andava sostituito l’internazionalismo proletario, inteso però non nei termini della cancellazione delle diverse identità nazionali all’interno della comune, ma in tal caso omologante, identità di classe, ma come valorizzazione di differenze identitarie federate ed accomunate dalla medesima prospettiva rivoluzionaria. Come a dire che alla coscienza di classe si doveva aggiungere e oltre essa si doveva costruire anche una coscienza nazionale, che però era tutt’altra cosa dal nazionalismo, che il Bund rigettava e condannava con estrema e ferma decisione. Non vi è traccia di sionismo nel bundismo e l’idea di nazione ebraica che il Bund propose era di natura culturale ed era finalizzata innanzi tutto alla difesa di un popolo dalle violenze dei pogrom e dalle discriminazioni compiute anche dai compagni della medesima classe sociale, dai proletari russi-cristiani e in secondo luogo alla conservazione di un’identità che voleva sottrarsi ai ripetuti e storici tentativi di assimilazione.

Essere proletari, socialisti e rivoluzionari non significava non poter più essere ebrei, anzi per i bundisti le tendenze assimilazioniste, in Russia e altrove in Europa, erano state portate avanti dalla borghesia ebraica, non dalla classe operaia, che quindi alla lotta di classe doveva aggiungere anche quella per la difesa della propria identità. Ma la nazione di cui parla il Bund non è la nazione del nazionalismo (e nel caso dell’ebraismo, del sionismo), essa è intesa come una nazione senza terra, senza il legame ad un territorio. Il legame suolo-nazione-stato non fa parte del cosmo ideale del Bund e proprio questo è uno dei motivi che rende questo movimento così interessante a più di un secolo di distanza. Osserviamo che si potrebbe tentare di giustificare questa originale interpretazione del concetto di nazione alla luce della particolarità storica dell’ebraismo della diaspora, indotto nei secoli a trovare le basi della propria identità non nello spazio, ovvero attraverso la presa di possesso di un territorio, il radicamento in un suolo, bensì nel tempo, per mezzo cioè della conservazione di una tradizione, indipendentemente dal luogo, dal paese di insediamento, in tal modo concependo un’idea di nazione errante e migrante che sembra essere proprio quella del Bund, ma non certo quella del coevo sionismo o del successivo Stato d’Israele.

Nella parte centrale – tra le più interessanti – del libro, Pieri spiega come le posizioni politiche del Bund, sia riguardo alla questione nazionale sia riguardo al modo in cui intendere l’organizzazione generale del partito socialdemocratico russo e l’autonomia da riconoscere alle sue diverse componenti, incontrassero la decisa e ferma opposizione di Lenin e di altri importanti esponenti del POSDR e del bolscevismo in particolare. D’altra parte la concezione centralista e dirigista del partito che avanzava Lenin difficilmente poteva incontrare le posizioni del Bund, che nel corso degli anni evolvettero in direzione di un sempre più marcato federalismo come modello di organizzazione del partito. A questo si aggiunga il fatto che Lenin non condivideva le posizioni bundiste riguardo all’idea di nazione ebraica, che considerava un retaggio del passato, una visione delle cose destinata ad essere dialetticamente superata dal progresso storico del capitalismo e di seguito dal socialismo. Il paradigma esclusivamente economicista e materialista lo portava a concludere che la nazione avrebbe lasciato il posto alla classe e il nazionalismo all’internazionalismo proletario, inteso però non alla maniera in cui era interpretato dal Bund, cioè come difesa e promozione delle differenze dei proletariati nazionali federati, ma come scomparsa delle peculiarità nazionali all’interno della classe e del partito.

Nel Congresso istitutivo del POSDR del 1898, al Bund era stata riconosciuta l’autonomia con la seguente formula: «l’Unione Operaia Ebraica di Russia e Polonia entra nel partito come organizzazione autonoma, indipendente soltanto relativamente alle questioni che attengono specificamente al proletariato ebraico» (p. 77). Ma evidentemente non era ciò a cui aspiravano i socialisti ebrei, se già nel Congresso del Bund del 1901 si proponeva la forma federale come modello di organizzazione del partito: «Il congresso che considera il POSDR un’unione federale dei partiti socialdemocratici dello Stato russo, raccomanda che il Bund, in qualità di rappresentante del proletariato ebraico entri a farvi parte come sezione federata» (p. 86).

Su tali questioni l’accordo con Lenin e la maggioranza del POSDR era praticamente impossibile; in particolare Lenin considerava indispensabile per la salvaguardia del partito e delle sue possibilità rivoluzionarie procedere verso la costruzione di un’organizzazione assolutamente centralizzata e riteneva che alle diverse componenti etnico-nazionali – che tendenzialmente non riconosceva come soggetti politici – non si dovesse assegnare maggiore autonomia di quella che gli statuti del 1898 avevano già previsto e di fatto considerava i differenti proletariati nazionali alla stregua di comitati locali del partito, direttamente dipendenti dal centro del partito stesso.

Per i Bund invece solo il riconoscimento di una forte autonomia per tutti i proletariati nazionali presenti nell’impero russo avrebbe garantito la loro effettiva ed efficace partecipazione alla lotta politica del partito, il quale avrebbe agito da forza aggregatrice e così l’unità del partito sarebbe scaturita dalla centralità e dalla pari importanza delle sue singole parti componenti. «La federazione era rivendicata appunto come la forma di organizzazione adatta a garantire la partecipazione diretta agli affari del partito delle organizzazioni nazionali del proletariato in quanto sue entità costitutive, contraenti un patto e aventi dei diritti» (p. 90).

Per Lenin, che a Congresso lasciò agli ebrei Martov e Trotzkij il compito di confutare le idee del Bund, il partito andava organizzato esattamente in modo contrario, cioè attraverso una struttura centrale ed unitaria da cui far discendere le ramificazioni locali e particolari a cui attribuire spazi autonomi limitati. Il Congresso del 1901 sposò la linea di Lenin, che «presentò il suo piano di una struttura fortemente centralizzata» (p. 91) e bocciò a larga maggioranza quella del Bund, che si vide relegato sul piano di un comitato locale di partito. A quel punto la rottura divenne inevitabile e il Bund uscì dal POSDR.

«Il Bund era diventato l’organizzazione di classe di un intero popolo, essere ridotto a comitato regionale avrebbe significato essere annullato e far scomparire la voce del proletariato ebraico nel movimento rivoluzionario generale» (p. 91).

Va sottolineato, osserva Pieri, che Lenin, Martov, Trotzkij e altri che consideravano il Bund poco più di un comitato “regionale”, cioè più precisamente l’organizzazione rappresentativa degli ebrei della Zona, non coglievano, sostanzialmente non capivano l’originalità del modo in cui il Bund aveva ridefinito il concetto di nazione, un modo che lo slegava completamente dall’identificazione con un territorio, dal radicamento in un luogo preciso e delimitato da confini fisici; il concetto di nazione (ebraica) del Bund andava al di là della Zona (Ucraina, Bielorussia, Lituania, Polonia), che secoli di persecuzioni zariste avevano ritagliato per gli ebrei dell’Europa orientale, in quanto faceva a meno dell’idea di territorio e del legame tra nazione-popolo-terra. Proprio la rivendicazione dell’identità ebraica secondo le modalità promosse dal Bund contribuiva – considera giustamente Pieri – ad affrancare gli ebrei da un atteggiamento nei confronti delle società a loro ostili che aveva contraddistinto l’ebraismo della diaspora nei secoli: il “marranesimo”, cioè la disponibilità a fingersi pubblicamente altro da ciò che si è per conservare la propria identità solo in privato.

Secondo Pieri, «Lenin […] non accettava che si potesse partecipare al movimento rivoluzionario in quanto ebrei o in quanto armeni, non accettava, cioè, che le diverse entità etniche volessero contare in quanto tali, come soggetto politico. Ciò che contava […] era, secondo Lenin, il fatto di essere proletari, lavoratori e nient’altro. Le loro differenti identità culturali costituivano una sorta di incidente, di intralcio allo sviluppo di un’organizzazione centralizzata in cui le diverse parti si dovevano fondere» (p. 94). Spettava pertanto al partito e ai suoi organi dirigenti centrali compiere la sintesi delle diverse istanze avanzate dalle numerose nazionalità che componevano l’impero russo e sempre al partito spettava il compito di diramare le direttive generali che localmente dovevano essere eseguite. L’impostazione del Bund era rovesciata rispetto a quella leninista, poiché se era senza dubbio vero che «ciò che vi era di oggettivamente comune tra un proletario e l’altro era l’appartenenza di classe», era altrettanto certo che questa non cancellava l’essere anche ebreo, armeno, baschiro ecc. di quel proletario e pertanto «nessuna ricetta elaborata dalle menti più elevate del partito sarebbe stata in grado di risolvere la loro diversità in sintesi. Una soluzione politica soddisfacente sia per l’operaio baschiro che per quello ebreo si sarebbe forse potuta trovare con la forma di organizzazione del partito proposta dal Bund, secondo la quale sarebbero stati essi a decidere quale fosse il programma politico più adatto a rappresentarli rispettivamente entrambi» (p. 95).

A una divergenza così frontale i principali esponenti del POSDR e del Bund erano arrivati perché avevano sviluppato secondo linee discordanti le idee marxiste riguardo alla questione nazionale e riguardo all’ebraismo in particolare. Secondo Lenin, le parole di Marx per cui “gli operai non hanno patria” andavano lette come conseguenza di una argomentazione teorica che intendeva la nazione come storicamente intrecciata allo sviluppo del capitalismo: se in un primo momento le lotte per l’emancipazione delle nazioni, per la creazione di stati e di mercati nazionali avevano supportato l’affermazione del capitalismo, in una successiva fase, l’internazionalizzazione del capitale, l’espansione dei mercati, della produzione industriale e dei consumi stavano portando al superamento della nazione e del nazionalismo. Insomma, era la stessa dinamica dialettica dello sviluppo storico del capitalismo che rendeva obsoleta la categoria della nazione e quindi anacronistiche e prive di fondamento scientifico le rivendicazioni identitarie e le resistenze antiassimilazioniste del Bund.

Ma in questo modo – secondo Pieri – Lenin finiva per fare propria implicitamente la plurisecolare argomentazione antisemita secondo la quale la “questione ebraica” si sarebbe risolta solo quando gli ebrei avessero cessato di essere tali, assimilandosi cioè ad una società che da sempre era a loro ostile. Di fatto, secondo l’autore, Lenin faticava anche a comprendere il fenomeno dell’antisemitismo, in quanto l’applicazione – come nel caso della lettura del concetto di nazione – di categorie e di schemi di pensiero esclusivamente economici gli impediva di interpretare correttamente un fenomeno che non era, come sosteneva il leader socialdemocratico e bolscevico, esclusivamente borghese. In realtà, proprio in quegli anni di fine Ottocento ed inizio Novecento, i pogrom furono frequenti e violentissimi – Pieri ricorda tra gli altri quelli di Czestochowa del 1902 e quello di Kisinev del 1903 – e la partecipazione di operai, di proletari cristiani ed antisemiti fu massiccia. La condanna che Lenin e altri leader socialdemocratici pronunciarono di simili violenze era però accompagnata da un riduzionismo di fondo, tanto quantitativo – cioè riguardo alla partecipazione numerica di proletari ai pogrom – quanto qualitativo, circa l’ignoranza, l’immaturità politica e l’inconsapevolezza di classe dei proletari cristiani che si lasciavano andare a violente scorrerie antisemite. Insomma, la crescita e la maturazione della coscienza di classe avrebbero progressivamente portato alla scomparsa del fenomeno.

Ma – spiega puntualmente Pieri – «per il Bund […] il punto importante non era l’analisi sociologica o la quantità numerica del fenomeno della partecipazione dei lavoratori cristiani ai pogrom. Il punto era l’esistenza stessa del fenomeno che metteva in pericolo la vita degli ebrei e denunciava, almeno a quello stadio di sviluppo del movimento operaio, la fragilità dell’alleanza di classe» (p. 99). Pertanto la battaglia per la difesa e la rivendicazione di una diversità, seppur all’interno della comune appartenenza di classe, cioè della medesima collocazione nei rapporti di produzione, era per il Bund indispensabile e di importanza vitale e quanto auspicato da Lenin, cioè «l’assimilazione non era un’istanza socialista, ma reazionaria e […] il libero sviluppo della cultura nazionale rappresentava una corretta rivendicazione socialdemocratica. […] Così i socialdemocratici dovevano essere non contro il carattere nazionale della cultura, ma solo contro una politica nazionalistica» (pp. 103-104).

Sul piano programmatico e pratico questo faceva sì che per i rivoluzionari del Bund alla lotta contro lo zarismo e per l’emancipazione del lavoro si aggiungesse anche quella contro l’antisemitismo e per la difesa della propria identità. «Il Bund» – scrive Pieri, citando Martov – «affermava che ”gli operai ebrei dovevano imparare a combattere poiché, come operai essi soffrivano sotto il giogo del capitale e, come ebrei, soffrivano sotto il giogo della discriminazione”» (p. 106). Per questa ragione vennero organizzate e armate le boevie otriady (BO), cioè “squadre di combattimento” clandestine che si opposero alle aggressioni e ai pogrom in tutti i principali centri ebraici.

La vera rivoluzione per gli ebrei era porre fine alla loro umiliazione e al loro annientamento culturale e fisico; se dei lavoratori impedivano agli operai ebrei di entrare nelle fabbriche o partecipavano ai pogrom, essi erano per il Bund dei nemici e dei criminali da combattere, non più dei compagni di lotta. Il fattore economico, cioè la medesima collocazione nei rapporti di produzione, perdeva significato rispetto al fattore culturale; la solidarietà economica era sconfitta dall’ostilità dell’appartenenza cristiana (p.125).

Le divergenze teoriche tra i bundisti e gli altri socialdemocratici russi e Lenin in particolare non impedirono però al Bund e al POSDR di collaborare in occasione delle rivoluzioni che la Russia conobbe a inizio Novecento. Soprattutto in occasione della rivoluzione del 1905, l’apporto del Bund fu davvero significativo:

Tra febbraio e ottobre vi fu una successiva ondata di scioperi di massa e l’organizzazione del proletariato ebraico vi partecipò attivamente compiendo ogni sforzo per mantenere acceso il furore della rivolta. In questi mesi il Bund raggiunse la vetta più alta della sua influenza tra i lavoratori, impressionati dalla sua capacità di organizzare riunioni, procurare letteratura illegale, dalla disciplina dei suoi quadri e dalla sua difesa paramilitare (p. 116).

Quando poi il governo zarista, non venendo a capo della rivoluzione, decise di concedere la convocazione tramite elezioni di una Duma, il Bund si schierò sulle stesse posizioni politiche, radicalmente rivoluzionarie e contrarie a compromessi col governo, dei bolscevichi: «le elezioni per la Duma dovevano essere fermate; soltanto continuando l’attività rivoluzionaria sarebbero state soddisfatte le rivendicazioni dei lavoratori» (p. 116). Nel 1917, tanto a febbraio quanto a ottobre, il Bund recitò un ruolo importante nelle vicende rivoluzionarie e fu presente nei soviet e in occasione del primo Congresso Panrusso dei Soviet di giugno i bundisti «riuscirono a far approvare una risoluzione che adottava il punto di vista del Bund sul problema delle nazionalità; fu anche approvata all’unanimità una risoluzione sull’antisemitismo. I bolscevichi, tuttavia, non mutarono la loro posizione sulla questione nazionale» (p. 127).

Gli sviluppi rivoluzionari successivi all’Ottobre non furono favorevoli alle sorti del Bund, che – osserva Pieri – avrebbe potuto veder realizzate le proprie idee sulla questione nazionale a seguito delle elezioni per la Costituente del novembre ’17, dal momento che i socialisti rivoluzionari che vinsero nettamente le elezioni avevano sulle questioni nazionali posizioni vicine a quelle del partito ebraico, ma lo scioglimento con la forza dell’Assemblea voluto da Lenin a gennaio ’18 modificò improvvisamente il quadro politico russo.

Il Bund, per anni costretto alla clandestinità, rimase attivo in Russia e significativamente rappresentato nel POSDR fino ai primi anni Venti. Nonostante tutte le divergenze politiche, ideologiche e culturali il Bund continuava a considerarsi parte integrante del movimento internazionale socialista. Con lo scoppio della guerra civile i bolscevichi apparvero come i difensori della rivoluzione e l’Armata Rossa l’unica forza che si opponesse ai pogrom scatenati sulle masse ebraiche (p. 128).

Negli anni Trenta il Bund conobbe una stagione di fortuna politica all’interno dell’ebraismo polacco e anche dopo il 1939 e l’invasione tedesca i bundisti continuarono a opporre resistenza e a fare lotta politica clandestina anche dentro ai ghetti e in particolare a Varsavia, dove, nel 1943, contribuirono in modo decisivo ad organizzare l’eroica rivolta del ghetto della capitale polacca, prima di finire travolti ed inghiottiti dall’orrore dei lager nazisti.

Concludendo, osserviamo come questo di Massimo Pieri sia un libro che dà un apporto prezioso allo studio di una pagina cruciale del socialismo internazionale e un contributo importante alla conoscenza e alla comprensione di un movimento proletario rivoluzionario le cui idee meritano di essere riconsiderate e riproposte in un quadro – quello odierno – di capitalismo mondializzato e di proletariati sradicati e migranti.

* Massimo Pieri, fisico, matematico bioeconomista è presidente di COBASE. Associazione Tecnico Scientifica di Base è un’organizzazione internazionale, costituita da un team di ricercatori e professionisti specializzati. COBASE gode dello status di consulente speciale con il Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC) ed è un major group per i programmi delle Nazioni Unite per i Diritti Umani, la Risoluzione dei Conflitti e per lo Sviluppo Sostenibile.