di Franco Pezzini

Il tempo fra cane e serpe

Il tempo fra cane e serpe

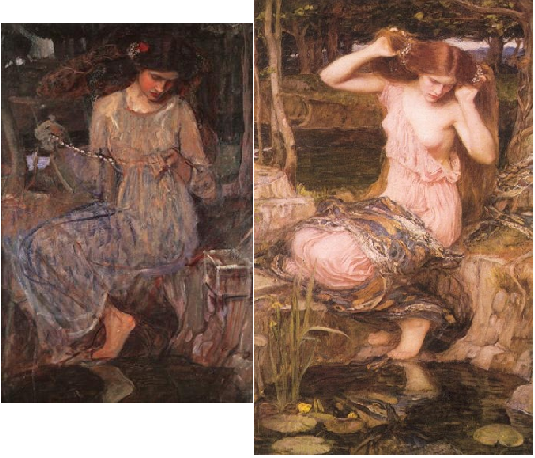

Già si è detto come la versione latina dell’unico passo biblico che cita espressamente Lilith (Isaia 34, 14) traduca il suo nome in Lamia. Qualcosa del tutto adeguato al gioco di frenetiche contaminazioni di cui stiamo parlando — e che investirà inevitabilmente anche l’arte delle inquietudini tardovittoriane ed edoardiane. In contemporanea infatti al fiorire di opere su Lilith, anche la mitologica Lamia acquista nuova visibilità. Emblematico è il mezzobusto a occhi abbassati offertone di George Frampton, 1899, forse il pezzo più inquietante esposto alla già citata mostra della primavera scorsa alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma. Celeberrimo è poi il dipinto Lamia — o Lamia and the Soldier — di John William Waterhouse, 1905, dove la Nostra è in ginocchio davanti a un tipo in armatura medievaleggiante dall’aria imbarazzata: alla luce della già citata riflessione di Stephen King sul sottotesto simbolico vittoriano della ragazza che si inginocchia l’imbarazzo più essere comprensibile, ma come vedremo c’è dell’altro. L’anno dopo, 1906, appare Lamia, The Serpent Woman della preraffaellita americana Anna Lea Merritt: qui vediamo la bella adescatrice emergere da un riparo nel bosco, a seni coperti ma con espressione e movenza un tantino sfrontate. Non pago, Waterhouse torna sul tema in una seconda versione, Lamia, 1909, che la mostra intenta a ravviarsi le ampie chiome nello specchio di uno stagno; ma in uno studio forse dello stesso anno, l’olio The Necklace, a un’identica postura di viso e corpo — solo più coperto, con una tunica accollata che nella versione definitiva si aprirà a scoprire un seno — corrispondono movenze diverse delle mani, intente a reggere una collana. Dello stesso 1909 è poi Lamia di Herbert James Draper, con la protagonista in torpida attesa, come assorta nei propri propositi. E un’analisi comparata delle opere svela caratteristiche interessanti.

Anzitutto, in tutti i casi, Lamia è un’avvenente, giovane signora appena ammiccante a fantasie serpentine, e non l’arcaica e orrenda orchessa dei repertori mitografici: il che non è strano, perché per i vittoriani il riferimento più ovvio è alla seducente e ambigua protagonista del poemetto Lamia di Keats. E tuttavia la parte più nota del testo, cioè la seconda (su cui in prosieguo sarà opportuno soffermarci), si colloca in ambiente urbano, la Corinto degli affari e del pragmatismo che tutto banalizza. Mentre nei quadri citati Lamia è sempre mostrata immersa nella natura (alberi e arbusti, acque, rocce): a evocare piuttosto lo sfondo della prima parte del poemetto — la Creta incantata in cui la protagonista ottiene di mutar forma da serpe a donna — ma insieme indirettamente la dialettica attorno all’animale-vilain dell’Eden.

Un discorso a parte vale per il mezzobusto di Frampton (1860-1928), esponente del movimento della New Sculpture e accademico reale: dove la solidità dei materiali utilizzati non rende meno sfuggente il soggetto. Il cereo dell’avorio di volto e gola, contrapposto al bronzo nero (con opali e vetro, e vaghe allusioni ornamentali a squame) di copricapo e abito, svela la lugubre dignità di un erotismo funerario; e l’espressione enigmatica e raggelata trattiene qualcosa di vagamente ofidico negli occhi bassi che potrebbero svelare pupille di serpente, e in labbra pronte all’Ultimo Bacio. La terra incantata — sembra suggerire la rielaborazione simbolista di modelli italiani quattrocenteschi — è quell’arte lontana: e la dama che ne emerge dopo un silenzio di secoli è una sorta di non-morta.

Un discorso a parte vale per il mezzobusto di Frampton (1860-1928), esponente del movimento della New Sculpture e accademico reale: dove la solidità dei materiali utilizzati non rende meno sfuggente il soggetto. Il cereo dell’avorio di volto e gola, contrapposto al bronzo nero (con opali e vetro, e vaghe allusioni ornamentali a squame) di copricapo e abito, svela la lugubre dignità di un erotismo funerario; e l’espressione enigmatica e raggelata trattiene qualcosa di vagamente ofidico negli occhi bassi che potrebbero svelare pupille di serpente, e in labbra pronte all’Ultimo Bacio. La terra incantata — sembra suggerire la rielaborazione simbolista di modelli italiani quattrocenteschi — è quell’arte lontana: e la dama che ne emerge dopo un silenzio di secoli è una sorta di non-morta.

Venendo ai ritratti pittorici, nella prima versione di Waterhouse la fanciulla mostra una pelle di serpente graziosamente avvolta tra cintola e braccio, che però continua in un più ampio lembo giù a terra; e anche la tunica è screziata a macchie a ricordare un analogo disegno. Simile paludamento appare nella seconda versione, dove Lamia tiene la pelle in grembo; ma nel citato studio The Necklace (dove il grembo è libero) la porzione che in seguito verrà occupata dalle braccia sollevate è segnata nell’ombra da un grande serpente.

Legato alla seconda generazione di preraffaelliti e pronto ad alternare soggetti classici ad altri su vaghi medioevi, in genere dominati da deliziose figure femminili, Waterhouse (1849-1917) ascrive Lamia alla species delle fate-serpenti Melusine: di quella stessa Età di Mezzo cui rimanda l’armatura del soldier del primo quadro, e con tutte le implicazioni di sensibilità dolenti, segreti e tabù evocate dalle relative fiabe. La suggestione è che Lamia abbia semplicemente dismesso come un abito la pelle relativa alla sua identità alternativa, ma che quel segreto l’accompagni mettendo alla prova l’amato (ecco forse la perplessità del soldier) e rendendola al contempo riconoscibile/smascherabile dallo spettatore.

Nella versione di Anna Lea Merritt (1844-1930), intensa evocatrice di immagini femminili, l’ambiguità è però anche più profonda. La bella adescatrice a spalle nude mostra in effetti un manto screziato più o meno serpentino; ma l’allusione del titolo alla Serpent Woman lascia il dubbio se sotto il busto Lamia appaia fisicamente donna o non nasconda — come ancora le Melusine — un’appendice anguiforme.

Se la dama cerea di Frampton, l’aggraziata protagonista di Waterhouse e quella più carnale e sensuale di Merritt si identificano sostanzialmente nella sventurata eroina di Keats, un discorso più complesso vale per il ritratto offerto da Draper (1863-1920). Appassionato evocatore di immagini classiche, instancabile nello scovare ispirazioni tra i miti dalla Grecia — almeno finchè il gusto del pubblico non cambierà, spingendolo a ripiegare sulla ritrattistica — il pittore sembra attingere con più forza delle altre versioni coeve all’idea mitologica di un’antica e pericolosa protovampira.  Il risultato è sottilmente più inquietante di quelli offerti dai colleghi pittori: non tanto per i consueti elementi di stenografia simbolica — la banda di pelle squamata attorno ai fianchi della Nostra, un serpentello sull’avambraccio destro — quanto per l’espressione della figura a seni scoperti in pigra attesa. Che da un lato richiama le etere (e implicitamente le prostitute, con tutta la dialettica di realtà e paure che la cultura vittoriana carica sulla categoria), per una connessione su cui torneremo e certo nota al classicista Draper. Ma d’altro canto pare implicare nello sguardo torbido, realmente ofidico, proprio quel verbo greco derkomai, “guardare”, che richiama etimologicamente allo sguardo del serpente, drakon. Visto che, come vedremo, non manca un’interpretazione “colpevolista” dell’eroina keatsiana, l’adescatrice di Draper può costituirne un eccellente ritratto. Per inciso, l’avvenente modella fu Winifred Green delle Royal Academy schools.

Il risultato è sottilmente più inquietante di quelli offerti dai colleghi pittori: non tanto per i consueti elementi di stenografia simbolica — la banda di pelle squamata attorno ai fianchi della Nostra, un serpentello sull’avambraccio destro — quanto per l’espressione della figura a seni scoperti in pigra attesa. Che da un lato richiama le etere (e implicitamente le prostitute, con tutta la dialettica di realtà e paure che la cultura vittoriana carica sulla categoria), per una connessione su cui torneremo e certo nota al classicista Draper. Ma d’altro canto pare implicare nello sguardo torbido, realmente ofidico, proprio quel verbo greco derkomai, “guardare”, che richiama etimologicamente allo sguardo del serpente, drakon. Visto che, come vedremo, non manca un’interpretazione “colpevolista” dell’eroina keatsiana, l’adescatrice di Draper può costituirne un eccellente ritratto. Per inciso, l’avvenente modella fu Winifred Green delle Royal Academy schools.

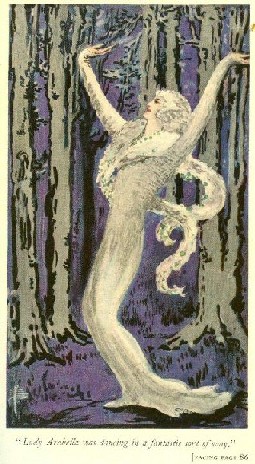

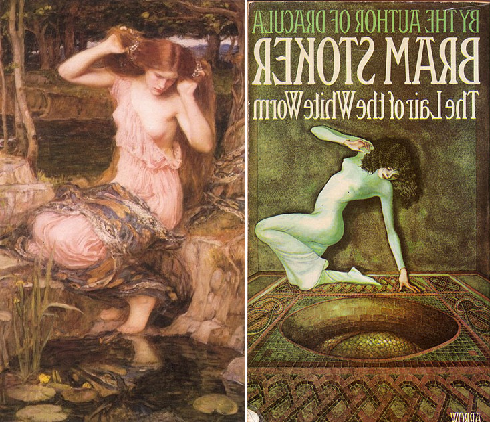

In ogni caso, quando nel 1911 compare in libreria The Lair of the White Worm non si sta soltanto assistendo al pieno rigoglio delle fantasie su Lilith e il Giardino insidiato: il bosco di Lamia domina nell’immaginario visivo, e tra le illustrazioni di Pamela Colman Smith al romanzo non stupisce trovare l’immagine di Lady Arabella — lamia a sua volta, per un diverso tipo di mutazione — danzante proprio nel bosco.  Per di più a braccia sollevate, come la protagonista del secondo quadro di Waterhouse; lo sguardo serpentino è in fondo quello stesso della torpida seduttrice di Draper; e lo svolazzante boa (qui nel senso di capo di vestiario, ma il rimando è univoco) appare drappeggiato come la pelle di serpente dei dipinti descritti. Non occorre immaginare un’influenza diretta dei medesimi sull’illustratrice, ma gli echi sono indiscutibili; e per un’assonanza ancora più prossima basta accostare al secondo Lamia di Waterhouse l’immagine di copertina offerta da Colman Smith al romanzo di Stoker (e ripresa dall’edizione Donzelli 2010). Meglio se capovolta, come qui mostrato: dove la torsione della figura, l’inclinazione del viso e il trionfo delle chiome, la postura della mano destra, il rapporto con lo stagno/pozzo paiono troppo simili per far parlare di caso. Al punto da illuminare sul significato delle spire serpentine nel pozzo della copertina, incongrue ove si pensi che Lady Arabella si identifica col Worm: semplicemente, come nello stagno di Waterhouse — ma qui in termini virtuali e simbolici — la lamia sta guardandosi riflessa. E forse proprio questo scollamento tra le immagini di Lady Arabella e del serpente-drago del pozzo, evocato dalla copertina del 1911 contro il tenore del testo, ha suggerito a Ken Russell l’analogo rapporto per la trasposizione filmica, dove Lady Sylvia non si identifica nel serpentesco Dionin insediato nel pozzo della montagna ma è sua sacerdotessa.

Per di più a braccia sollevate, come la protagonista del secondo quadro di Waterhouse; lo sguardo serpentino è in fondo quello stesso della torpida seduttrice di Draper; e lo svolazzante boa (qui nel senso di capo di vestiario, ma il rimando è univoco) appare drappeggiato come la pelle di serpente dei dipinti descritti. Non occorre immaginare un’influenza diretta dei medesimi sull’illustratrice, ma gli echi sono indiscutibili; e per un’assonanza ancora più prossima basta accostare al secondo Lamia di Waterhouse l’immagine di copertina offerta da Colman Smith al romanzo di Stoker (e ripresa dall’edizione Donzelli 2010). Meglio se capovolta, come qui mostrato: dove la torsione della figura, l’inclinazione del viso e il trionfo delle chiome, la postura della mano destra, il rapporto con lo stagno/pozzo paiono troppo simili per far parlare di caso. Al punto da illuminare sul significato delle spire serpentine nel pozzo della copertina, incongrue ove si pensi che Lady Arabella si identifica col Worm: semplicemente, come nello stagno di Waterhouse — ma qui in termini virtuali e simbolici — la lamia sta guardandosi riflessa. E forse proprio questo scollamento tra le immagini di Lady Arabella e del serpente-drago del pozzo, evocato dalla copertina del 1911 contro il tenore del testo, ha suggerito a Ken Russell l’analogo rapporto per la trasposizione filmica, dove Lady Sylvia non si identifica nel serpentesco Dionin insediato nel pozzo della montagna ma è sua sacerdotessa.

Alla luce comunque di tali coordinate iconografiche, e in particolare del boom tardovittoriano, non stupisce il fatto che se oggi cerchiamo su Google immagini della lamia, nella maggior parte dei casi ci imbattiamo in donne-serpente. Eppure non è questa, deve ripetersi, la forma antica dell’orchessa — o delle sue ipostasi, visto che come accade per altre frequentatrici della schiera di Ecate, cioè le citate Empusa e Mormó che conoscono plurali di specie, anche Lamia è insieme nome di singolo personaggio (dotato dai mitologi di una certa carta d’identità, per quanto cangiante) e di un tipo di demoni o in seguito pseudobestie, appunto le lamie. Creature mutanti, per sedurre le vittime, ma in radice immagini della varietà di forme attraverso epifanie ibride di varia mostruosità: e per i protomodelli, ancora una volta, occorre tornare nell’antico Oriente, dove un’equivoca costellazione mitica lega all’origine del nome entità diverse.

In questa sequela di pre-Lamie troviamo per esempio un’antichissima dea del centro sumerico di Lagash, tale Lamma. Era la Protettrice della città? Nei fatti, i documenti mesopotamici restituiscono notizia di un intero filone di divinità protettive effigiate come ibride, dall’iconografia e dai caratteri variabili a seconda delle diverse culture locali, note come lamma in sumero e lamassu in accade — ma, se intese come entità femminili, il maschio può chiamarsi alad o edu, rispettivamente sumerico e accadico —, e più tardi aladlammû o lamassu in assiro. In origine entità protettive di ampio culto, le lamassu (usiamo il femminile solo per comodità) verranno arruolate a difesa di città e palazzi contro nemici di questo e d’altri mondi, e la loro collocazione in pietra permetterà un’implicita e lusinghiera identificazione del sovrano con gli dei assoggettatori dei mostri primordiali. L’iconografia ibrida richiama le bestie più minacciose dei diversi ambiti cosmici (aria, terra, acqua): le immagini più note — tori con ali d’aquila e testa umana — rimandano all’arte assira, ma il modello è diffuso in tutto il Vicino Oriente, con le prime attestazioni a Ebla attorno al 3000 a.C., e ovvie parentele con sfingi, cherub (si pensi a quelli a custodia dell’Eden) e grifoni.

A questo bacino di richiami nel segno dell’ordine cosmico, le mitologie mesopotamiche affiancano però un altro più oscuro, sulla dea malvagia nota in accadico come Lamatu (sumerico Dimme), figlia del dio celeste Anu, dispensatrice di nefandezze a tutto campo. A partire ovviamente dalla solita minaccia a partorienti e neonati e dal ruolo di mangiatrice/bevitrice di maschi, la Nostra è in grado di ammannire sonni disturbati, incubi, danni alla vegetazione, e ogni tipo di malanni e di morte. Tra l’altro, potremmo dire, si tratta di una libera professionista del Male: infatti in genere non agisce conto terzi, come le demoni che saccagnano per ordine divino, ma di propria libera volontà — anche se qualche documento, pare, la presenta come “la mano” di Inanna/Ishtar al posto di Lilitû o Ardat-lili. Con la nebulosa-Lilith il personaggio ha in realtà parecchio a che vedere; e del resto, come la collega, Lamatu svela un’oscura molteplicità laddove taluni incantesimi la qualificano come “sette streghe”.  Comunque anche il suo sembiante è ibrido, con testa di leonessa (avvilita però da denti e orecchie d’asino), corpo irsuto, zampe anteriori con lunghe dita e artigli, e zampe posteriori d’uccello; e il suo corteggio comprende bestie di cattiva fama o legate alla morte come l’asino (su cui spesso si erge o sta in ginocchio), il serpente e — appesi ai suoi seni come figlioletti — un cane e in maiale. Contro una simile Arcinemica i maghi babilonesi tentavano il possibile, compreso il frequente arruolamento di un tipetto demoniaco non proprio tranquillizzante — ma evidentemente di una certa dignità teologica, per essere il grado di contrastarla — che a distanza di millenni si conquisterà saldo ruolo nel Fantastico moderno: si sta parlando di quel grugnuto Pazuzu della saga de L’esorcista su cui rimando senz’altro agli studi di Danilo Arona.

Comunque anche il suo sembiante è ibrido, con testa di leonessa (avvilita però da denti e orecchie d’asino), corpo irsuto, zampe anteriori con lunghe dita e artigli, e zampe posteriori d’uccello; e il suo corteggio comprende bestie di cattiva fama o legate alla morte come l’asino (su cui spesso si erge o sta in ginocchio), il serpente e — appesi ai suoi seni come figlioletti — un cane e in maiale. Contro una simile Arcinemica i maghi babilonesi tentavano il possibile, compreso il frequente arruolamento di un tipetto demoniaco non proprio tranquillizzante — ma evidentemente di una certa dignità teologica, per essere il grado di contrastarla — che a distanza di millenni si conquisterà saldo ruolo nel Fantastico moderno: si sta parlando di quel grugnuto Pazuzu della saga de L’esorcista su cui rimando senz’altro agli studi di Danilo Arona.

Il quadro spalanca ovviamente una serie di domande, alcune destinate a restare aperte. Gli spiriti lam-, forse evocanti un’onomatopea di voracità, e destinati a tanta fortuna fino (vedremo) al folklore odierno di diversissime parti del Vecchio Mondo, appartengono a un substrato preistorico? L’iconografia ibrida dei tipi mesopotamici può interpretarsi anche come espressione artistica sincronica del metamorfismo poi attribuito alla Lamia dei miti greci (che tornerà ad apparire ibrida solo in versioni tarde) — o più semplicemente, da tempi remoti, le due modalità teratologiche continuano a sopravvivere in via parallela nell’immaginario? E quali le forme intermedie tra i modelli dei Due Fiumi (sparigliati tra i poli virtuali della Protettrice e della Nemica, entrambi nel segno del paradosso morfico e del minaccioso) e quelli “greci”, con tutte le virgolette del caso? E ancora: si dice a volte che la vilain Lamia del mito codificato abbia conosciuto un’evoluzione quale pluralità demoniaca e più tardi pseudozoologica — ma non è più corretto affermare che i mitologi unificarono e codificarono in singolo personaggio una figura già “plurale” come l’orco delle fiabe o una tipologia demoniaca, e che semplicemente di quel sottomondo di credenze popolarissime non ci giungono attestazioni fino a epoca tarda?

Da tale confuso bacino sortirà comunque una serie di ricadute linguistiche, e ancora in punico laham significherà “mangiare”, “divorare”, donde probabilmente le parole greche lamyros, “ingordigia” e laimos, “gola”. Sul piano mitico poi il nome Lamo, dunque l’Orco per antonomasia — di sesso maschile o piuttosto ermafrodito — connota nell’Odissea (10, 81) il fondatore della rocca di Telépilo, città dei Lestrigoni antropofagi; e Aleister Crowley utilizzerà “King Lamus” tra i propri personaggi/pseudonimi. Ma assai più nota è appunto Lamia, spesso considerata “libica” — in quanto figlia di Libia (intesa dal mito greco come principessa egizia) o regina di Libia (intesa come ampia porzione del nord Africa) —, collocata in genere su set non-greci (appunto la Libia, o l’Italia arcaica), e talora definita essa pure regina dei Lestrigoni. Plausibilmente imparentata con Ecate, interpretata come ipostasi sanguinaria di Atena o contraltare oscuro alle dee del parto, Lamia è nei miti classici la più celebre imputata di ratto di bimbi e pedofagia. Per giustificare queste tradizioni, gli imbarazzati mitologi ellenici riconducono la sua saga a una psicopatologia da cronaca nera, declinata in varie versioni: secondo la più nota (citata in uno scolio ad Aristofane), Lamia aveva ucciso i propri figli per follia indotta dalla gelosa Era, e ora aggredisce quelli altrui. Divenendo così un babau per bambini, come altri della schiera di Ecate — e tuttavia dotata di un profilo mitico relativamente più dettagliato.

A differenza dei protomodelli mesopotamici, delle lamie di folklore e magia popolare (che possiamo immaginare non dissimili dai demoni compagni di merende) e da quelle delle interpretazioni tarde, la Lamia del mito classico è anzitutto presentata come donna — magari semidea, ma comunque maschera e possibile “sviluppo” del femminile in quanto tale. La sottolineatura, vedremo, non è banale come sembra. Certo, si tratta di una donna imbestiata, “mutante”, e la tradizione enumera una serie di caratteri della sua mostruosità. Lamia è insonne (per condanna di Era a non concedere tregua alla sua afflizione) ma capace di togliersi temporaneamente gli occhi (come sollievo concesso da Zeus): e tale rapporto febbrile con lo sguardo da un lato la apparenta a una serie di icone femminili arcaiche della mostruosità (Gorgoni, Graie…), dall’altro sopravvivrà associato a lei fino alle saghe di sguardi del Lamia di Keats e del The Lair stokeriano. Lamia, inoltre, è sì donna, ma bisessuale e dotata di un fallo (come la Gorgone) o magari di testicoli puzzolenti — a esprimere una disturbante alterità di genere, un ibrido avvertito come persino più straniante di quello tra animali diversi (che troveremo solo nelle raffigurazioni di una tardiva lamia pseudozoologica). Lamia è poi capace di trasformarsi, almeno in certe tradizioni; e alcune la identificano o collegano a mostri mitici: Scilla, per esempio, potrebbe essere sua figlia. E ancora, Lamia è folle per la sofferenza e dunque menomata interiormente, abbrutita e alla deriva di una ferinità espressa nella stessa associazione a grotte e luoghi estremi — fino a evocare quella radicale alterità culturale ed etnica che completa un contesto di disordine e inversioni a tutti i punti fermi di natura e società, come rammenta Nicola Cusumano in uno splendido articolo (Alterità nell’alterità nella Grecia antica. Lamia e le sue compagne, in Elsa Guggino et al., Fate, sibille e altre strane donne, Sellerio 2006). Rimarcando che se “Lamia è localizzata in territori aspri e ostili, oppure stranieri e lontani, luoghi del confine e dell’assenza, dove anche le forme non sono più sottomesse a limiti, come è evidente per la versione libica, caratterizzata da presenze etniche e culturali per eccellenza non greche, come quella punica, la figlia Scilla è invece detta in Euripide anche Tyrsenis, l’Etrusca (Medea 1342 e 1359), e in quanto tale dotata di ferocia, selvatichezza e disumanità”.

A differenza dei protomodelli mesopotamici, delle lamie di folklore e magia popolare (che possiamo immaginare non dissimili dai demoni compagni di merende) e da quelle delle interpretazioni tarde, la Lamia del mito classico è anzitutto presentata come donna — magari semidea, ma comunque maschera e possibile “sviluppo” del femminile in quanto tale. La sottolineatura, vedremo, non è banale come sembra. Certo, si tratta di una donna imbestiata, “mutante”, e la tradizione enumera una serie di caratteri della sua mostruosità. Lamia è insonne (per condanna di Era a non concedere tregua alla sua afflizione) ma capace di togliersi temporaneamente gli occhi (come sollievo concesso da Zeus): e tale rapporto febbrile con lo sguardo da un lato la apparenta a una serie di icone femminili arcaiche della mostruosità (Gorgoni, Graie…), dall’altro sopravvivrà associato a lei fino alle saghe di sguardi del Lamia di Keats e del The Lair stokeriano. Lamia, inoltre, è sì donna, ma bisessuale e dotata di un fallo (come la Gorgone) o magari di testicoli puzzolenti — a esprimere una disturbante alterità di genere, un ibrido avvertito come persino più straniante di quello tra animali diversi (che troveremo solo nelle raffigurazioni di una tardiva lamia pseudozoologica). Lamia è poi capace di trasformarsi, almeno in certe tradizioni; e alcune la identificano o collegano a mostri mitici: Scilla, per esempio, potrebbe essere sua figlia. E ancora, Lamia è folle per la sofferenza e dunque menomata interiormente, abbrutita e alla deriva di una ferinità espressa nella stessa associazione a grotte e luoghi estremi — fino a evocare quella radicale alterità culturale ed etnica che completa un contesto di disordine e inversioni a tutti i punti fermi di natura e società, come rammenta Nicola Cusumano in uno splendido articolo (Alterità nell’alterità nella Grecia antica. Lamia e le sue compagne, in Elsa Guggino et al., Fate, sibille e altre strane donne, Sellerio 2006). Rimarcando che se “Lamia è localizzata in territori aspri e ostili, oppure stranieri e lontani, luoghi del confine e dell’assenza, dove anche le forme non sono più sottomesse a limiti, come è evidente per la versione libica, caratterizzata da presenze etniche e culturali per eccellenza non greche, come quella punica, la figlia Scilla è invece detta in Euripide anche Tyrsenis, l’Etrusca (Medea 1342 e 1359), e in quanto tale dotata di ferocia, selvatichezza e disumanità”.

Lamia è del resto detta talora figlia di Belo, cioè il dio levantino Baal — lo stesso, in fondo, assimilato al Belial dell’epopea di Lilith: ma a monte Lamia e Lilith condividono con le sorelle già incontrate la funzione di responsabili della mortalità infantile, e l’associazione a sterilità e lussuria. Infatti, come nel caso di Lamatu, lo specifico professionale di Lamia non si consuma nell’insidiare infanti e sarebbe nota la sua lascivia da meretrice — donde, pare, la compiaciuta assunzione del nome da parte di certe etere. Spiega del resto Pausania che Lamia significa “apertura”, e i sottintesi sessuali sono almeno intuibili. Se per una società patriarcale la donna è teras, “mostro” — e si pensi alle forme di voracità imputate al femminile, come dalle profondità della grotta-bocca/vagina, fino ancora all’età moderna — Lamia vi associa la menomazione di un’afflizione senza sosta: e, nota ancora Cusumano, è “lo stesso Aristotele […] a sottolineare che il mostruoso è una sorta di menomazione […]. Il teras delle Lamie è ancora più scostante, più mostruosamente ‘altro’ del teras già implicito ‘naturalmente’ nelle donne”. Alle quali non sarebbe dunque concessa altra possibile identità e forma al di là dell’alterità necessaria della sposa e madre: l’alternativa può esser solo “l’alterità senza luogo e senza forma delle Lamie”.

In ogni caso la donna mostruosa erede degli ibridi mesopotamici e associata alla sfera notturna del cane (i rapporti con la sfera di Ecate, la parentela con la canina Scilla figlia di Lamia o di Ecate) muterà col tempo nella stramba specie pseudozoologica illustrata per esempio nel celebre The History of Four-Footed Beasts di Edward Topsell (1607). Dove la troviamo dotata di testa e seni femminili ma ermafrodita; scattante in un corpo ferino da quadrupede, ma coperta di squame di serpente — considerato la più rapida delle creature — o piuttosto di pesce; e munita di zampe anteriori artigliate, e posteriori con zoccoli. Una bizzarria d’aspetto che però verrebbe relativizzata dall’abilità metamorfica delle lamie, capaci come le empuse di mutarsi in avvenenti e procaci fanciulle.

In ogni caso la donna mostruosa erede degli ibridi mesopotamici e associata alla sfera notturna del cane (i rapporti con la sfera di Ecate, la parentela con la canina Scilla figlia di Lamia o di Ecate) muterà col tempo nella stramba specie pseudozoologica illustrata per esempio nel celebre The History of Four-Footed Beasts di Edward Topsell (1607). Dove la troviamo dotata di testa e seni femminili ma ermafrodita; scattante in un corpo ferino da quadrupede, ma coperta di squame di serpente — considerato la più rapida delle creature — o piuttosto di pesce; e munita di zampe anteriori artigliate, e posteriori con zoccoli. Una bizzarria d’aspetto che però verrebbe relativizzata dall’abilità metamorfica delle lamie, capaci come le empuse di mutarsi in avvenenti e procaci fanciulle.

È in effetti un’empusa — anzi, letteralmente, “una delle empuse, che i più chiamano lamie e anche mormolici”, a suggerire una denominazione diffusa ma non necessariamente filologica — il demone femmina esorcizzato nel celeberrimo episodio della Vita di Apollonio di Tiana dell’erudito Filostrato, commissionata dall’imperatrice Giulia Domna e ultimata, sembra, dopo la morte di lei avvenuta nel 217. Filosofo, mistico e taumaturgo polemicamente contrapposto dai pagani a Cristo, Apollonio ascriverebbe alle proprie gesta una serie di memorabili esorcismi: e il più noto di questi a Corinto, per liberare il discepolo venticinquenne Menippo di Licia dal demone che lo minaccia.

La storia è repertoriata in ogni studio su vamp e vampire, ma pare opportuno riproporla brevemente. A Menippo prende ad accompagnarsi una donna bella e in apparenza ricca, che l’ha abbordato su una strada isolata (come appunto fanno le empuse) e gli si concede in una casa dei sobborghi. Una donna che si presenta come fenicia, cioè una vamp orientale con tutte le implicazioni dell’idea di “straniera”: anzitutto ignota alla comunità, ma insieme “barbara”, cioè non-greca ed estranea al relativo contesto civile, venuta da una terra lontana (si è visto come il concetto di estremità geografica si leghi alla carta d’identità di Lamia) ed eventuale espressione di quegli amori levantini giunti nella multiculturale Corinto con la dea-puttana Ishtar/Astarte.

Il fatto è che Apollonio, dopo aver lungamente osservato il discepolo lo spiazza con parole inattese. “«Tu invero» gli dice «sei un bel giovane, e le belle donne ti cercano: ma accarezzi un serpente, e un serpente accarezza te»” (cito qui la traduzione da Filostrato, Vita di Apollonio di Tiana, IV, 25, a cura di Dario Del Corno, Adelphi 1988). Menippo spiega che il matrimonio sarà celebrato presto, fors’anche l’indomani, ed è interessante osservare come il tempo delle nozze, nei rapporti col mostro (dal folklore fino al cinema) rivesta un’importanza particolare: non solo, evidentemente, quale momento esistenziale forte, ma come Twilight Zone e delicata fase di passaggio in cui il mostro tende l’agguato, e che insieme custodisce — una sorta di terzo incluso che si contrappone ai singoli partner ma al contempo ne è specchio oscuro, doppio e guardiano della soglia, in senso non solo sessuale. Apollonio attende dunque il banchetto di nozze, e lì smaschera l’empusa intenzionata a papparsi l’incauto. Invano la seduttrice cerca di tacitare e ridicolizzare il sapiente: agli scongiuri di lui ricchezze e servitori della ricca sala si dissolvono, l’empusa supplica di non essere costretta a rivelare la propria identità (cioè il nome come forza propria, nel segno di una tradizione esorcistica nota anche ai Vangeli), e il giovane è infine liberato.

Versioni piuttosto simili della vicenda sono documentate in Oriente — anche l’Estremo — e il caso può dunque ascriversi a una struttura folklorica che prescinde dall’Apollonio storico. Ma al contempo tale plot può aver semplicemente strutturato e arricchito il resoconto di un vero esorcismo praticato dal personaggio su un giovane fascinato. In effetti l’esame del filosofo pare teso più a ricercare tracce psichiche che elementi di debilitazione fisica: e del resto ciò che interessa è il forte radicamento del racconto in una prassi di liberazione dello spirito, il richiamo a un soccorso che giunge dal Dio. Se però l’orizzonte è spirituale, la pagina corinzia già evoca in termini di elegante vivacità romanzesca una dialettica tra corpi, un filone che conoscerà via via nei secoli enfatizzazioni più marcate. L’esorcismo dell’empusa diverrà insomma, in trasfigurazioni successive, una caccia al mostro-femmina dalle forti provocazioni fisiche, con Apollonio capostipite di una variegata stirpe di detective dell’occulto.

Filostrato riporta anche altri casi di esorcismo (essi pure potenzialmente riconducibili a episodi reali, almeno nella base), ma è soprattutto l’episodio di Corinto a impattare sull’immaginario. E tra le sue molte rievocazioni un’importanza speciale riveste quella offerta da Robert Burton, nel suo immenso trattato-biblioteca The Anatomy of Melancholy, cinque edizioni con progressivi accrescimenti tra il 1621 e il 1638: più precisamente in quella terza parte sulla malinconia d’amore che ne costituisce la porzione più originale e virtualmente autonoma.

Nella rilettura di Burton vengono però riportate variazioni significative. Anzitutto la metafora del serpente come immagine di minaccia insidiosa che Filostrato attribuiva ad Apollonio precipita qui in vera e propria definizione di specie: l’inafferrabile empusa del testo precedente diventa cioè esplicitamente una lamia, intesa però come donna-serpente. In effetti già alcune tradizioni antiche attribuivano a Lamia una coda serpentina, e l’erudito Antonino Liberale (Metamorph., 8) menzionava una “bestia grande e prodigiosa”, forse una drakaina/dragonessa, che “alcuni chiamavano Lamia e altri Sibari”, connessa alle origini della città omonima (con buona pace di ogni freudismo precotto sul serpente fallico, nelle mitologie arcaiche i draghi-femmina sono forse persino più frequenti dei serpenti/draghi maschi). D’altro canto i citati protomodelli estremorientali del caso di Corinto coinvolgono proprio donne-serpenti. La metafora del serpente usata da Filostrato serviva ad adattare tale schema narrativo all’episodio reale? In ogni caso, la demonizzazione della bestia che striscia con l’affermarsi della cultura cristiana non può risparmiare simili entità tentatrici: e Burton presenta come ormai codificata l’interpretazione della lamia quale donna-serpente. Sia pure attribuendole natura molto diversa dalle dragonesse del mito antico o, per altri versi, da demoni inafferrabili come le empuse: si tratta qui in sostanza di una creatura fatata simile alle già citate melusine. Una trasformazione della lamia arcaica che peraltro non stupisce, laddove se ne ricordino altre parallele — e si pensi alle sirene, demoniache donne-uccello nel mondo antico, intese in seguito quali creature-pesci. Merita rammentare anche che esseri indicati come “lamie” sopravvivono ancor oggi nel folklore di popoli relativamente distanti: non solo nella Grecia moderna, ma in Bulgaria e persino nei paesi baschi — attraverso dinamiche mitopoietiche di non agevole comprensibilità.

Ma torniamo a Burton, che mostra la seduttrice presentarsi di nuovo come fenicia; e tuttavia in parallelo alla “concretizzazione” del mostro-femmina evolve anche la figura di Apollonio. L’autore seicentesco omette ogni riferimento agli scongiuri, e l’illusione magica appare dissipata dalla semplice denuncia del filosofo: una rivelazione di verità, che Apollonio non tace nonostante ogni supplica e lacrima dell’avversaria. Il motivo fantastico di atti e parole fatali (rivelazioni o domande legate a gravi conseguenze magiche) punteggia in realtà l’immaginario occidentale dalle trascrizioni folkloriche alla letteratura cavalleresca, e non stupisce che la fata corinzia possa conoscerne il mistico impatto. In compenso qui la lamia si dimostra assai più fragile e disarmata che nell’originale filostrateo, limitandosi a pianti e suppliche desolate: e ciò finisce con l’enfatizzare l’inflessibilità di Apollonio, una durezza requisito di trionfo maschile sulle arti delle seduttrici fino ai più allarmanti sviluppi nella fiction popolare. D’altro canto, il testo di Burton finisce col sottolineare il sapore razionale dell’intervento di Apollonio, e anzi l’inesorabilità della ragione che fa dileguare gli spettri, compresi quelli della sensualità. Apollonio in sostanza perde il carattere originario di esorcista per apparire anzitutto l’indagatore acuto, il dissolutore di illusioni e — alla fine — il distruttore di mostri, serpi o streghe: e con tali caratteri si accrediteranno i suoi figli letterari e cinematografici.

Mostro-femmina e cacciatore, in particolare, saranno interessati dalle originali soluzioni del citato poemetto narrativo Lamia di John Keats, scritto nel 1819 e pubblicato nel luglio del ’20, pochi mesi prima della morte del poeta: un’opera di febbrile potenza onirica che sappiamo debitrice di attente letture proprio del testo di Burton. L’innominata lamia/melusina vi diviene, semplicemente, Lamia, peraltro molto diversa dall’originale orchessa greca; mentre Menippo Licio, cioè di Licia (almeno in Filostrato), appare presente come Licio di Corinto — e, a dispetto del sapore medievaleggiante, dovrebbe essere proprio lui il soldier della prima versione di Waterhouse. Nella prima parte dell’opera il lettore scopre dunque come Lamia, figura sfuggente di mutante o X-woman, fosse già stata donna, sia divenuta serpente e in seguito abbia riacquistato forma femminile grazie a un servizio d’amore reso al dio Hermes. Si noti però che in questo caso non sappiamo — Keats non fornisce indizi — se Lamia sia una creatura davvero pericolosa per il giovane che abborda a Corinto. I critici sono divisi tra colpevolisti e innocentisti: ma qualunque interpretazione si scelga, la leggiadria maltrattata della Lamia di Keats finisce con l’enfatizzare per contrasto la brutalità del cacciatore, molto diverso dal santo filostrateo. E antipatico fin dal primo incontro: quando la coppia lo intravede per strada, Lamia trasale (un’angoscia autoconservativa, se non di premonizione) e Licio prova imbarazzo nella nudità delle proprie emozioni — ciò che sembra riecheggiare in nero una diversissima pagina su donne e serpenti, il nascondersi a Dio di Adamo ed Eva consci di essere nudi (Gn 3, 8).

Mostro-femmina e cacciatore, in particolare, saranno interessati dalle originali soluzioni del citato poemetto narrativo Lamia di John Keats, scritto nel 1819 e pubblicato nel luglio del ’20, pochi mesi prima della morte del poeta: un’opera di febbrile potenza onirica che sappiamo debitrice di attente letture proprio del testo di Burton. L’innominata lamia/melusina vi diviene, semplicemente, Lamia, peraltro molto diversa dall’originale orchessa greca; mentre Menippo Licio, cioè di Licia (almeno in Filostrato), appare presente come Licio di Corinto — e, a dispetto del sapore medievaleggiante, dovrebbe essere proprio lui il soldier della prima versione di Waterhouse. Nella prima parte dell’opera il lettore scopre dunque come Lamia, figura sfuggente di mutante o X-woman, fosse già stata donna, sia divenuta serpente e in seguito abbia riacquistato forma femminile grazie a un servizio d’amore reso al dio Hermes. Si noti però che in questo caso non sappiamo — Keats non fornisce indizi — se Lamia sia una creatura davvero pericolosa per il giovane che abborda a Corinto. I critici sono divisi tra colpevolisti e innocentisti: ma qualunque interpretazione si scelga, la leggiadria maltrattata della Lamia di Keats finisce con l’enfatizzare per contrasto la brutalità del cacciatore, molto diverso dal santo filostrateo. E antipatico fin dal primo incontro: quando la coppia lo intravede per strada, Lamia trasale (un’angoscia autoconservativa, se non di premonizione) e Licio prova imbarazzo nella nudità delle proprie emozioni — ciò che sembra riecheggiare in nero una diversissima pagina su donne e serpenti, il nascondersi a Dio di Adamo ed Eva consci di essere nudi (Gn 3, 8).

Si noti che in questo caso Lamia non afferma di essere fenicia: si limita a un confuso accenno per cui potrebbe essere straniera. Ma il suo palazzo incantato, la cui entrata nessuno può scorgere pur trovandosi al centro della trafficatissima Corinto, rimanda agli Orienti da Mille e una notte — e infatti Keats specifica che oltre ai due giovani l’ingresso è visibile “ad alcuni persiani muti” che proprio in quell’anno si aggiravano per i mercati (I, 390-391). Lamia è qui insomma parente della Donna Serpente di Gozzi e di altri personaggi di favole orientali; e se non è orientale lei in persona, lo è comunque il contesto. Ritroveremo del resto una situazione analoga nello sfarzo orientale di Clarimonde, la protagonista di quella novella La morte amoureuse di Théophile Gautier (tra il 1836 e il 1845, in tre versioni diverse) che di Lamia rappresenta in fondo un’elegantissima rilettura in salsa vampirica.

Al drammatico epilogo conduce lo stesso Licio, non soddisfatto dell’estasi appartata nel palazzo incantato di Lamia, e voglioso d’imporre lo spettacolo della propria fortuna agli occhi dei conoscenti (il successo con gli amici del bar è insomma storia vecchia, e il tema della triangolazione del desiderio costituisce uno dei temi forti di un po’ tutto il poemetto keatsiano): dopo una vana resistenza, qui è la bella amante a venir piegata alle nozze. Il pericoloso momento di passaggio esistenziale che nelle versioni di Filostrato e Burton appariva desiderato e anzi accelerato della protovampira, ansiosa di porre il sigillo sulla vittima per meglio divorarla, in Keats diviene un evento che Lamia non riesce a evitare: l’occasione minacciosa di un confronto col mondo esterno che può porre in crisi — e lo farà — lo spazio chiuso dell’incanto, il suo carattere di fragile assoluto. Lamia strappa all’amante solo la promessa di non invitare Apollonio, e invano Licio cerca di capirne il motivo; quando però allo sfarzo incantato del palazzo affluiranno a frotte gli amici, anche il filosofo non invitato farà la sua comparsa come la cattiva fata delle fiabe. Il suo sguardo su Lamia è fisso, “senza un battere di ciglia”: difficile dunque dire chi, tra lui e la ragazza, si avvicini più a un serpente, in una riproposizione emblematica del tema dello sguardo mostruoso e dell’opposizione tra diversi vampirismi — dove quello di Lamia pare in fondo meno greve dell’altro, implicito nella gelosia del vecchio maschio verso la rapitrice (giovane e donna) dell’allievo. E questa componente di opposizione sessuale tornerà con certa frequenza nella squadra degli uomini che in opere come Carmilla, o Dracula nell’episodio di Lucy, combattono il mostro-femmina. Sotto lo sguardo di Apollonio, Lamia e il convito annichiliscono: ma il colpo di grazia si ha quando il filosofo liquida Lamia come “un serpente”. Il ritratto bianco/cereo e nero di Frampton, si è osservato, coglie la Sposa proprio nella svolta drammatica di quest’evoluzione funebre del rito.

L’epilogo non può essere che amaro. Lamia spira, e Licio muore di crepacuore a causa del “salvataggio”; l’immagine classica della teratomachia, con la lancia di san Giorgio che trafigge il drago/serpente, è riproposta da Keats in metafora tra l’occhio del vecchio e una creatura probabilmente innocua. A distruggere la bella seduttrice non è insomma una rivelazione di verità come in Burton, ma la negazione della sua individualità: lo sguardo di una sapienza — il cosiddetto buon senso — che banalizza nell’astrazione un tanto al chilo (“un serpente”) la specificità e l’incanto della natura di lei e del rapporto con Licio. Come nel mondo economico il richiamo alla concretezza trascina — al tempo di Keats o a maggior ragione oggi, coi risultati che vediamo — alle astrazioni del denaro e della finanza, così la mozione alla cosiddetta realtà concreta comporta l’appassire delle diverse soggettività nella deriva di etichette astratte e valori puramente economici (si rinvia in merito all’illuminante commento di Silvano Sabbadini all’edizione a sua cura del testo keatsiano, Marsilio 1996). La Corinto della “concretezza”, gli abitanti e lo stesso Apollonio si svelano del resto fin dall’inizio almeno altrettanto onirici e persino più spettrali della Mutante e del palazzo incantato, in una prefigurazione di rara lucidità della nostra civiltà di fantasmi finanziari ed ectoplasmi mediatici. E l’ambiguità tanto dibattuta sulla natura buona o malvagia della nostra povera Donna Serpente suggerisce qualcosa del gioco di pregiudizi e stereotipi, sessuali come etnici, dell’Occidente in cui viviamo.

L’epilogo non può essere che amaro. Lamia spira, e Licio muore di crepacuore a causa del “salvataggio”; l’immagine classica della teratomachia, con la lancia di san Giorgio che trafigge il drago/serpente, è riproposta da Keats in metafora tra l’occhio del vecchio e una creatura probabilmente innocua. A distruggere la bella seduttrice non è insomma una rivelazione di verità come in Burton, ma la negazione della sua individualità: lo sguardo di una sapienza — il cosiddetto buon senso — che banalizza nell’astrazione un tanto al chilo (“un serpente”) la specificità e l’incanto della natura di lei e del rapporto con Licio. Come nel mondo economico il richiamo alla concretezza trascina — al tempo di Keats o a maggior ragione oggi, coi risultati che vediamo — alle astrazioni del denaro e della finanza, così la mozione alla cosiddetta realtà concreta comporta l’appassire delle diverse soggettività nella deriva di etichette astratte e valori puramente economici (si rinvia in merito all’illuminante commento di Silvano Sabbadini all’edizione a sua cura del testo keatsiano, Marsilio 1996). La Corinto della “concretezza”, gli abitanti e lo stesso Apollonio si svelano del resto fin dall’inizio almeno altrettanto onirici e persino più spettrali della Mutante e del palazzo incantato, in una prefigurazione di rara lucidità della nostra civiltà di fantasmi finanziari ed ectoplasmi mediatici. E l’ambiguità tanto dibattuta sulla natura buona o malvagia della nostra povera Donna Serpente suggerisce qualcosa del gioco di pregiudizi e stereotipi, sessuali come etnici, dell’Occidente in cui viviamo.

Di qui alle precedenti puntate: Il Giardino del Male, Il ritorno delle Dee, Un trivio a Piccadilly, Spiando Lilith