di Mauro Baldrati

Due film americani recenti, non distribuiti nelle sale italiane né trasmessi in Tv ma visibili solo in streaming su Netflix, sono particolarmente rappresentativi delle ultime versioni social-stilistiche della Waste Land. Americana, certo, ma quanto mai globalizzata, desertificata dalla voracità iconoclasta dei suoi conglomerati.

Due film americani recenti, non distribuiti nelle sale italiane né trasmessi in Tv ma visibili solo in streaming su Netflix, sono particolarmente rappresentativi delle ultime versioni social-stilistiche della Waste Land. Americana, certo, ma quanto mai globalizzata, desertificata dalla voracità iconoclasta dei suoi conglomerati.

Il primo è una fiction, Hell or high water (2016). Diretto dall’inglese David Mackenzie, è una sorta di western moderno ambientato in un Texas polveroso, arido, depresso, abitato da ombre, sopravvissuti indiani, immigrati, disoccupati. Un panorama di città che sembrano disabitate, orripilanti tavole calde con megere che insultano i clienti. Niente country music, niente starlettes con gli stivaletti bianchi, ma prostitute, figure che sembrano vagabondare in una terra incomprensibile, neoprimitiva ma soprattutto impoverita, abbandonata. Restano solo dei piccoli pozzi di petrolio, niente di spettacolare, nessuna grandeur, ma spazi di deserto grigiastro con questi pendoli ragneschi che vanno su e giù come insetti ebeti.

Due fratelli, uno mezzo matto uscito di galera e l’altro riflessivo, hanno il ranch di famiglia ipotecato. Come molti, come tutti. Ranch: è una specie di catapecchia in mezzo alla polvere. Per salvarlo decidono di compiere una serie di rapine nelle filiali periferiche delle banche, dove i sistemi di sicurezza sono più carenti. Solo banconote di piccolo taglio, non tracciabili, che portano subito in un casinò per tramutarle in fiches e poi di nuovo in dollari. Perché i casinò in America sono zone franche, nessuna banconota può venire tracciata, e questo la dice lunga sui meccanismi di riciclo dei fondi neri. Tutto legale. Tutto alla luce del sole. Vogliono solo mettere insieme la somma necessaria, 32.000 dollari, poi smetteranno.

Ma sulle loro tracce partono due “Texas Ranger”, Jeff Bridges prossimo alla pensione e un indiano che ogni tanto parla dei suoi antenati un tempo gloriosi, tra le battute di scherno dell’altro, che è a sua volta preso continuamente in giro dall’indiano. Il film va avanti come un on-the-road un po’ thriller, un po’ anni ’70, violento ma privo di eroismo, di epica, con una fotografia che meno patinata non si può. Avanti e indietro per le strade mezzo vuote, costellate di cartelli con annunci di prestiti, motel squallidi con la tv sempre accesa e i predicatori che infuriano, mentre qua e là apprendiamo che le aziende non esistono più, sono state delocalizzate, guarda un po’.

Film non-capolavoro ma interessante, un’opera post-speranza, post-tensione sociale, post tutto. Un ritratto disseccato di una parte di America “moderna” che pone domande su come “ci” siamo ridotti, su come abbiamo potuto permetterlo.

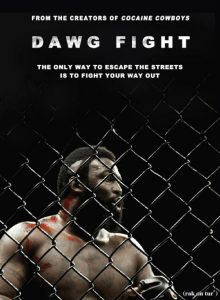

Il secondo è una sorta di documentario, Dawg Fight (2015), ambientato nei sobborghi di Maimi nell’ambiente dei combattimenti clandestini a mani nude. Che poi tanto clandestini non sono, poiché gli incontri, che si tengono in pieno giorno all’interno di cortili recintati da teloni di plastica, sono frequentati dagli abitanti del luogo, praticamente tutti afro-americani, coi poliziotti all’esterno a bordo delle auto. Anzi, ripete sempre l’urlante organizzatore degli incontri, una specie di gigante tutto muscoli con le unghie delle mani smaltate di nero, i poliziotti sono i loro “migliori fans”. Perché? Perché gli incontri svolgono un importante servizio sociale, dice. Salvano tanti ragazzi dalla strada, dice. Offrono un’opportunità, dice. E le interviste fatte agli “atleti” sembrano confermarlo. Sono quasi tutti ragazzi disoccupati, molti appena usciti di prigione, che cercano di “fare qualcosa”, oppure di “essere qualcuno”. Ognuno ha una storia di emarginazione, di violenza, di ignoranza, di disgrazia. Qualcuno dice che combatte per non spacciare. Quasi tutti praticano il MMA, la cosiddetta arte marziale che di marziale in realtà ha poco, perché è rivolta soprattutto all’aspetto combattente, senza preoccuparsi troppo della disciplina, della meditazione ecc. Tutti ammirano Bruce Lee e Van Damme, e sognano di imitarli, di avere un po’ di successo. Il film è un compendio di incontri, che però hanno ben poco di spettacolare. Le luci sono brutte, bruciate dal sole cocente di Miami, il set è misero, la gente poco attraente, tutti sudati, sovrappeso, urlanti ma in maniera niente affatto “cool”. Donne dicono di “odiare la violenza” ma gioiscono quando i lottatori si spaccano la faccia. Il che avviene piuttosto raramente, perché i combattimenti sono veri, non le ciarlatanate alla Van Damme, e quindi sventole imprecise, sgraziate, calci che non vanno a segno, i lottatori che inciampano, pugni sferrati alla cieca. Ogni tanto ci scappa un labbro spaccato o un occhio nero, e allora tutti gioiscono perché finalmente hanno visto un “vero” incontro.

Il secondo è una sorta di documentario, Dawg Fight (2015), ambientato nei sobborghi di Maimi nell’ambiente dei combattimenti clandestini a mani nude. Che poi tanto clandestini non sono, poiché gli incontri, che si tengono in pieno giorno all’interno di cortili recintati da teloni di plastica, sono frequentati dagli abitanti del luogo, praticamente tutti afro-americani, coi poliziotti all’esterno a bordo delle auto. Anzi, ripete sempre l’urlante organizzatore degli incontri, una specie di gigante tutto muscoli con le unghie delle mani smaltate di nero, i poliziotti sono i loro “migliori fans”. Perché? Perché gli incontri svolgono un importante servizio sociale, dice. Salvano tanti ragazzi dalla strada, dice. Offrono un’opportunità, dice. E le interviste fatte agli “atleti” sembrano confermarlo. Sono quasi tutti ragazzi disoccupati, molti appena usciti di prigione, che cercano di “fare qualcosa”, oppure di “essere qualcuno”. Ognuno ha una storia di emarginazione, di violenza, di ignoranza, di disgrazia. Qualcuno dice che combatte per non spacciare. Quasi tutti praticano il MMA, la cosiddetta arte marziale che di marziale in realtà ha poco, perché è rivolta soprattutto all’aspetto combattente, senza preoccuparsi troppo della disciplina, della meditazione ecc. Tutti ammirano Bruce Lee e Van Damme, e sognano di imitarli, di avere un po’ di successo. Il film è un compendio di incontri, che però hanno ben poco di spettacolare. Le luci sono brutte, bruciate dal sole cocente di Miami, il set è misero, la gente poco attraente, tutti sudati, sovrappeso, urlanti ma in maniera niente affatto “cool”. Donne dicono di “odiare la violenza” ma gioiscono quando i lottatori si spaccano la faccia. Il che avviene piuttosto raramente, perché i combattimenti sono veri, non le ciarlatanate alla Van Damme, e quindi sventole imprecise, sgraziate, calci che non vanno a segno, i lottatori che inciampano, pugni sferrati alla cieca. Ogni tanto ci scappa un labbro spaccato o un occhio nero, e allora tutti gioiscono perché finalmente hanno visto un “vero” incontro.

Anche qui regna la miseria, l’immagine scalena, appesantita, l’urlo continuo del “voglio essere qualcuno”, e “ce la farò, sì, perché io sono il più forte”.

Chissà: forse è proprio in queste terre di nessuno, questi nuovi territori spolpati dagli avvoltoi e dalle jene che Trump viaggiava e vinceva coi suoi proclami e le sue belve di Wall Street e i suoi guerrafondai vecchi incarogniti e famelici?