di Daniela Bandini

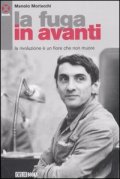

Manolo Morlacchi, La fuga in avanti. La rivoluzione è un fiore che non muore, ed. Agenzia X-Cox 18, pp. 216, € 15,00.

Manolo Morlacchi, La fuga in avanti. La rivoluzione è un fiore che non muore, ed. Agenzia X-Cox 18, pp. 216, € 15,00.

Di questo libro si occupò a suo tempo Carmilla, era il 3 gennaio del 2008. Personalmente l’ho avuto tra le mani solamente una quindicina di giorni fa, e sento la necessità quasi fisiologica di condividere con i lettori le impressioni che questo libro mi ha trasmesso.

E’ opera di un uomo nato nel 1970, che rievoca la sua infanzia e la sua adolescenza, fortemente influenzate da una famiglia non esattamente coerente con il “decennio d’oro” che furono gli anni Ottanta. Tra i parenti nessun imprenditore rampante, nessuno che si sia arricchito coi Bot per acquistare la seconda casa, nessun avanzamento sociale, dal proletariato alla piccola borghesia, nessuna giacca di pelle o visone da ostentare con nonchalance, come l’avessero sempre avuta nell’armadio, nessun biglietto da 100 carte esibito nel portafoglio a suggerire “posso comprare tutto quello che voglio”. Manolo Morlacchi è figlio di brigatisti rossi. Coerenti, ostinatamente coerenti fino all’ultimo.

Pierino Morlacchi, il padre di Manolo, è nato nel 1958 ed è morto nel 1999. La madre, tedesca, Heidi Ruth Peush, è nata nel 1941 e deceduta nel 2005. Nella famiglia Morlacchi comunisti lo si diventava dalla prima poppata al seno. Già partigiani, milanesi del Giambellino, perseguitati dai fascisti, poi militanti del PCI, tanti fratelli e sorelle che facevano un gruppo unico, un saldo legame che non tradì mai, malgrado scelte diverse e spesso non condivise, quel fratello che aveva portato alle estreme conseguenze la sua ideologia, in perenne necessità di copertura, di affidamento dei figli, di denaro.

Enormi tavolate tra zii e cugini, anche più di venti persone, enormi mangiate quando ce n’era ed enormi bevute con quello che c’era, fratelli e sorelle in eterno pellegrinaggio tra le varie carceri italiane di tutta la penisola, clandestinità, arresti e ancora avvocati, processi, tribunali.

La specializzazione di Pierino furono le rapine, un asso del mestiere. Fu anche il protagonista di uno dei primi “sequestri” delle BR. Ho messo tra virgolette la parola sequestro perché oggi risulta quasi patetico chiamare così il prelievo di una persona fotografata da un commando e poi riaccompagnata nel luogo dove era stata prelevata, solo per dimostrare la potenza, la capacità logistica e militare dell’organizzazione.

Erano gli anni Settanta. Quasi impossibile oggi immaginare che in quegli anni le Brigate Rosse tenessero comizi pubblici al Giambellino, con Curcio che parlava e i compagni che presidiavano la piazza armati. Il consenso era altissimo tra la gente, Milano era popolo al Giambellino, lì “nuotavi come un pesce nell’acqua”, tra i tuoi.

La madre di Manolo, Heidi, nacque nella RDT, poi si trasferì nella Germania ovest, Londra, esperienze con i “figli dei fiori”, Milano nell’ambiente della Quarta Internazionale, e quindi l’incontro col Morlacchi. Da lì una vita in fuga, sempre in avanti però, come recita il titolo del libro. E’ forse la storia della madre, tutt’altro che comprimaria, ad avermi colpita maggiormente. Con i figli in giro per l’Italia, e poi anche per lei il carcere, la separazione, le lettere che scriveva loro, l’insegnamento dell’onestà, della dedizione alla causa, della coerenza personale come massima eredità da tramandare.

Lo stupore che suscita questo libro si può riassumere in due considerazioni: la prima è la singolare esperienza di un bambino che introietta dentro di sé tutte le contraddizioni di classe, di un’epoca che dalla Resistenza va al PCI e quindi alle BR; la seconda, che è conseguente alla prima, è la linearità di una scelta come la lotta armata.

Ci hanno abituati a pensare che il fenomeno lotta armata fosse un fatto marginale e circoscritto, secondario, addirittura salottiero: militanti figli di papà che si pentivano appena messo il piede in questura, intellettuali che facevano a gara a chi formulava i comunicati più illeggibili e indecifrabili (“deliranti”, li definiva regolarmente la stampa). Insomma, persone che più lontane non si può dal popolo, dal proletariato, e soprattutto dagli operai delle fabbriche.

Niente di più falso. Le prime BR erano parte integrante e decisiva di una linea politica che non poteva identificarsi con l’imborghesimento di un Partito Comunista che faceva della concertazione il suo cavallo di battaglia. E stiamo parlando di quello che succedeva nelle città. E nelle carceri, luogo fondamentale di reclutamento delle BR? Dobbiamo pensare che il proletariato carcerario degli anni Sessanta-Settanta era rappresentato da un ben caratterizzato gruppo sociale: semianalfabeta, per lo più parlava in dialetto meridionale. Furti, rapina e spaccio i delitti, quasi tutti legati a clan o gruppi familiari.

Al di fuori di quella realtà ci fu chi, come successe nelle carceri italiane, vedeva in quel sottoproletariato la risorsa per fare del mondo un luogo più giusto, umano e decente. Del tutto inaspettatamente chi si riteneva escluso dalla storia ne diventava il protagonista, con un linguaggio che non escludeva l’illegalità, quindi percorsi già noti, ma non più finalizazati all’arricchimento personale o del clan, bensì per portare a termine quel processo rivoluzionario verso uno stato socialista che il Partito Comunista aveva tradito.

Sono impressionanti, e perciò di eccezionale valore storiografico, le esperienze che Manolo racconta nel suo libro. Ci sono le lettere dal carcere, quelle scritte dai fratelli e dalle sorelle, quelle indirizzate ai figli, e poi la percezione palpabile di una Milano che scivola negli anni Ottanta e diventa irriconoscibile e anonima. L’arrivo di nuovi proletari che non si chiamano più tali, ma solo “i nuovi poveri”; i “marocchini”, non l’immigrazione del sud Italia ma quella del Marocco.

E i Morlacchi che di tutto questo se ne fregano. Ancora negli anni Novanta, fino al funerale di Pierino, uomini irriducibili, non della lotta armata ma della coerenza, che lo salutano con lo striscione: “Ciao Pierino. Fino alla vittoria. I compagni”.

E’ stata anche la mia frustrazione, per questo capisco così bene Pierino e Manolo. Mi trovavo a parlare con i compagni del PCI e non li capivo. Ero molto giovane allora, e pensavo che un militante del PCI facesse della sua vita un modello ideologico-comportamentale intransigente e incorruttibile, e inevitabilmente mi trovavo a subire conversazioni che riguardavano investimenti finanziari, ideali che non andavano al di là dell’acquisto di un appartamentino al mare, la partecipazione alla vita di partito che si limitava alla mangiata di polenta e salciccia alla festa dell’Unità.

Quelli erano i compagni? E il mio pensiero andava — sorridevo mentre lo cullavo nella mente – a una viaggio in treno di qualche tempo prima, in un vagone di seconda classe con alcuni coetanei, verso il sud. Di fronte a me un ragazzo teso, guardingo, un poco spaventato ma determinato, con folti baffi e capelli appena un po’ lunghi, che al tentativo di coinvolgerlo in una nostra conversazione rispondeva impacciato, in un italiano appena comprensibile.

Teneva stranamente una mano sull’avambraccio della mano sinistra, come a nascondere una ferita o una cicatrice sgradevole alla vista. Finalmente si addormentò, e pian piano la mano gli scivolo sul sedile. Ciò che teneva gelosamente nascosto era un grande tatuaggio con la stella a cinque punte e la scritta BR in evidenza. Roba fatta artigianalmente, in carcere. Quel giovane, decisi, era il mio referente. La persona per la quale avrei continuato a lottare.