di Girolamo De Michele

Giunto a conclusione definitiva, dal punto di vista giuridico, il processo per l’omicidio del piccolo Samuele a Cogne, proviamo a fare il punto sul complesso creatosi tra delitto e processo, e la loro riproduzione mediatica. Lo scopo di questa analisi non è quella di fornire una interpretazione pro o contro la colpevolezza di Anna Maria Franzoni, ma di operare un abbozzo di critica alla presunta neutralità (o oggettività) tanto della rappresentazione mediatica, quanto del diritto, attraverso gli strumenti della filosofia e della logica del diritto, nella convinzione che gli argomenti portati in televisione dalla più parte dei cosiddetti “innocentisti” abbiano contribuito, non importa quanto consapevolmente, al processo di progressiva confusione tra vero e falso, all’insignificanza dei criteri di verifica.

Prendiamo in esame alcuni degli argomenti del “partito” innocentista.  La condanna di Anna Maria Franzoni sarebbe illegittima, o illegale, perché il processo non è giunto a ricostruire con esattezza i fatti (uso qui una celebre frase di Leopold von Ranke) «così come essi si sono realmente svolti»; perché le tre sentenze non hanno chiarito il movente; e soprattutto, perché nonostante tre sentenze non è stata dissipata la zona oscura, l’alone di impenetrabilità che non consente di vedere con chiarezza cosa c’è nell’animo di Anna Maria Franzoni, che nel dubbio andava dunque assolta. Queste tesi hanno trovato ampio sostegno nelle ricostruzioni della scena del delitto, e della possibile azione delittuosa, all’interno di programmi televisivi cosiddetti “di informazione”: da Porta a Porta al Maurizio Costanzo show. Attraverso questi programmi, si sostiene, lo spettatore televisivo ha potuto formarsi una precisa e fondata opinione di come sono andati i fatti. Questa opinione, in virtù del numero di spettatori coinvolti, è diventata “pubblica opinione”, il cui sentire diffusamente innocentista sarebbe dovuto diventare elemento di valutazione da parte della giuria, che nella sua ricostruzione non avrebbe, per l’appunto, «convinto la gente» della colpevolezza dell’imputata.

La condanna di Anna Maria Franzoni sarebbe illegittima, o illegale, perché il processo non è giunto a ricostruire con esattezza i fatti (uso qui una celebre frase di Leopold von Ranke) «così come essi si sono realmente svolti»; perché le tre sentenze non hanno chiarito il movente; e soprattutto, perché nonostante tre sentenze non è stata dissipata la zona oscura, l’alone di impenetrabilità che non consente di vedere con chiarezza cosa c’è nell’animo di Anna Maria Franzoni, che nel dubbio andava dunque assolta. Queste tesi hanno trovato ampio sostegno nelle ricostruzioni della scena del delitto, e della possibile azione delittuosa, all’interno di programmi televisivi cosiddetti “di informazione”: da Porta a Porta al Maurizio Costanzo show. Attraverso questi programmi, si sostiene, lo spettatore televisivo ha potuto formarsi una precisa e fondata opinione di come sono andati i fatti. Questa opinione, in virtù del numero di spettatori coinvolti, è diventata “pubblica opinione”, il cui sentire diffusamente innocentista sarebbe dovuto diventare elemento di valutazione da parte della giuria, che nella sua ricostruzione non avrebbe, per l’appunto, «convinto la gente» della colpevolezza dell’imputata.

Una prima annotazione di merito: quali evidenze esistono dell’esistenza di un orientamento prevalente “tra la gente”, pro (o contro) l’imputata? Quali strumenti esistono per rilevare un comune e prevalente sentire “tra la gente”? Siamo in un paese dove persino i sondaggi alla vigilia delle elezioni vengono smentiti dal fatto bruto della conta dei voti, quasi che la realtà stessa volesse ricordare che una cosa sono le proiezioni e le rappresentazioni, un’altra sono i dati fenomenici. Un’affermazione come “la gente crede che” è, almeno in questo caso, priva non solo di evidenze, ma della possibilità stessa di mettere in atto una qualche forma di verifica. Non è né vera, né falsa: è una stronzata, cioè un’affermazione fatta «senza prestare attenzione ad alcunché [di vero o verificabile], tranne a ciò che fa comodo al proprio discorso» (così il filosofo H.G. Frankfurt nel suo aureo trattatello Stronzate: clicca sull’immagine per saperne di più).

Quali strumenti esistono per rilevare un comune e prevalente sentire “tra la gente”? Siamo in un paese dove persino i sondaggi alla vigilia delle elezioni vengono smentiti dal fatto bruto della conta dei voti, quasi che la realtà stessa volesse ricordare che una cosa sono le proiezioni e le rappresentazioni, un’altra sono i dati fenomenici. Un’affermazione come “la gente crede che” è, almeno in questo caso, priva non solo di evidenze, ma della possibilità stessa di mettere in atto una qualche forma di verifica. Non è né vera, né falsa: è una stronzata, cioè un’affermazione fatta «senza prestare attenzione ad alcunché [di vero o verificabile], tranne a ciò che fa comodo al proprio discorso» (così il filosofo H.G. Frankfurt nel suo aureo trattatello Stronzate: clicca sull’immagine per saperne di più).

Procedendo oltre: questa pretesa opinione pubblica disporrebbe di elementi di valutazione che ne fanno una potenziale giuria. Qui è bene ricordare (ci tornerò ancora) che il processo in Italia ha abbandonato dal 1992 il rito inquisitorio in favore di quello accusatorio [1]. In prima battuta, questo significa che la prova si forma in aula (in senso lato: comunque nel corso del processo), e che solo ciò che accade in aula ha rilevanza processuale e dignità di prova. Per capirci, la visione televisiva del plastico della casa di Cogne non è equiparable al sopralluogo della casa reale. Così come il dibattito processuale non è equiparabile ai dibattiti davanti a Vespa o Mentana o Costanzo, perché il primo si svolge all’interno di regole certe e verificabili, i secondi no: in televisione hanno avuto, ad esempio, ampio spazio gli avvocati della difesa, che hanno facoltà di mentire in favore del proprio imputato, mentre i giudici hanno vincoli che non consentono loro di trattare delle vicende su cui operano. Così come dovrebbe essere a tutti evidente che l’interrogatorio dell’imputata Franzoni da parte dell’accusa non è equiparabile all’intervista televisiva, retribuita e concordata, al termine della quale il volto dell’imputata (tornerò anche su questo) viene inquadrato in modo da produrre un effetto di persuasione della sua innocenza. Come se, aggiungo, avere un volto “bello” e “dolce” sia indice di innocenza: cosa dovrebbe accadere allora ai “brutti”, ai “deformi”, ai “timidi”? In realtà, nel corso di questi “processi televisivi” si opera la creazione di una forma distorta e falsata di “opinione pubblica”: non quella che nasce dalle pratiche comuni, dal confronto e dallo scontro pubblico delle opinioni, dalle intersezioni e dai conflitti che costituiscono la società civile. Questa opinione pubblica seconda nasce nella passività, nella ricettività senza possibilità di interazione, all’interno non della chiacchiera heideggeriana, ma di quei trucchi retorici finalizzati a fa prevalere la propria posizione indipendentemente dalla relazione con l’effettivo stato delle cose: trucchi che già Aristotele aveva elencato, e che sono stati sintetizzati da Schopenhauer in L’arte di ottenere ragione. Nel processo di formazione di questa opinione pubblica seconda entrano in gioco cospicui elementi di rancore (ci si sente pari ai giudici, ma privati del loro stesso potere) e di quella forma di “giustizialismo” consistente nel trasformare la ragione in un “tribunale della ragione” che pretende di decidere delle inclusioni e delle esclusioni (nei fatti di cronaca come sulle Isole, nelle Fattorie, nelle Case). Una riduzione fascisteggiante della complessità della vita a criteri elementari: in galera o in libertà, nella Casa o fuori, vincente o perdente, buoni o cattivi.

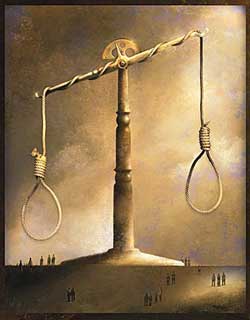

Arriviamo ora agli aspetti più propriamente giuridici. Le prove, si dice, dovrebbero stabilire come realmente sono andate le cose: più o meno come lo storico, nell’Ottocento (ai tempi di von Ranke, appunto) si attribuiva il compito di raccontare ciò che è “veramente” successo. Come se storici o giurati avessero a disposizione una macchina del tempo in grado di portarli, poniamo, a Cogne, all’alba di quel 30 gennaio 2002. In realtà il progressivo evolvere del diritto penale (al cui interno si colloca in Italia la riforma del 1992) ha abbandonato l’illusione, tipicamente borghese, dell’esattezza e della verità, che in alcuni ordinamenti giuridici presuppone che la giuria sia illuminata nel suo deliberare dall’intervento divino (la “santità del diritto”). In un tribunale non si cerca la verità, ma la verosimiglianza: in altri termini, si cerca di stabilire, dati determinati elementi di prova, qual è il più verosimile concatenamento dei fatti: ed è ciò che è affermato nelle motivazioni della condanna di Anna Maria Franzoni. Nessuna giuria, neanche quelle che si pretendono illuminate da Dio, può mai giungere alla verità assoluta: ed è per questo che un ordinamento giuridico moderno e civile deve prevedere più gradi di giudizio, la possibilità di revisione dei processi, ed eventualmente la grazia. Questa ricerca del verosimile è strettamente collegato alla presenza di prove riconosciute come tali. In effetti, il processo è una sorta di sillogismo nel quale il dettato della legge fa da premessa maggiore, ciò che si produce in aula è la premessa minore, e la conclusione è tratta dalla relazione tra le due premesse. È questa relazione ciò che viene descritto nelle motivazioni delle sentenze, che hanno il compito di rendere trasparente il concatenamento logico tra gli eventi, e degli eventi con la norma: esprimersi su una sentenza senza conoscerne le motivazioni è come commentare la conclusione di un ragionamento ignorandone la logica. La quale logica è lo strumento principe di controllo delle affermazioni, e la sua evidenza, unita alla sua conoscenza, è una vera e propria premessa alla pratica della democrazia. Ciò che nel circuito mediatico accade quando si commentano le sentenza in assenza di dati di fatto è qualcosa di molto più grave di quanto non appaia: è la progressiva sostituzione degli strumenti di accertamento delle verità e falsità (parziali) in favore di un’opinione orientata da trucchi ed effetti retorici. L’accettazione del limite della verosimiglianza costringe il diritto a rinunciare alla pretesa di poter governare l’esistenza come regime della verità e insinua il sospetto che oltre il legame tra legge e ordine ci sia qualcosa che non è irregimentabile nelle maglie del diritto. Per contro, la giustizia urlata in televisione, nella sua rozzezza e assenza di ragionamento, semplifica la complessità dell’esistenza e reintroduce dalla finestra la santità del diritto. Non è un caso che le discussioni sulla pena inflitta (16 anni sono troppi o pochi?) lascino trapelare un certo spirito di vendetta, di gusto per la sofferenza altrui (lo sporco segreto sotto il tappeto del diritto), senza più saper mettere in discussione i criteri in base ai quali una vita viene ridotta a numero, privata della sua concretezza e resa astratta e immateriale prima di essere sanzionata. Come se esistessero due vite uguali tra loro, come se la cifra di tot anni sia una pena identica per ogni singolo condannato. Come se l’astratta traduzione di un’esistenza concreta in una cifra non sia il corrispettivo giuridico dell’astratta traduzione di una vita concreta in ore di lavoro salariato [2]. Che oggi persino chi si dichiara “di sinistra” abbia oggi smarrito il senso della critica dell’oggettività della riduzione della vita tanto in tempo di reclusione quanto in ore salariate, ed abbia smarrito il senso sovversivo della ricerca di altre traduzioni ed espressioni della pienezza dell’esistenza concreta, è cosa che lascia pensare.

Come se storici o giurati avessero a disposizione una macchina del tempo in grado di portarli, poniamo, a Cogne, all’alba di quel 30 gennaio 2002. In realtà il progressivo evolvere del diritto penale (al cui interno si colloca in Italia la riforma del 1992) ha abbandonato l’illusione, tipicamente borghese, dell’esattezza e della verità, che in alcuni ordinamenti giuridici presuppone che la giuria sia illuminata nel suo deliberare dall’intervento divino (la “santità del diritto”). In un tribunale non si cerca la verità, ma la verosimiglianza: in altri termini, si cerca di stabilire, dati determinati elementi di prova, qual è il più verosimile concatenamento dei fatti: ed è ciò che è affermato nelle motivazioni della condanna di Anna Maria Franzoni. Nessuna giuria, neanche quelle che si pretendono illuminate da Dio, può mai giungere alla verità assoluta: ed è per questo che un ordinamento giuridico moderno e civile deve prevedere più gradi di giudizio, la possibilità di revisione dei processi, ed eventualmente la grazia. Questa ricerca del verosimile è strettamente collegato alla presenza di prove riconosciute come tali. In effetti, il processo è una sorta di sillogismo nel quale il dettato della legge fa da premessa maggiore, ciò che si produce in aula è la premessa minore, e la conclusione è tratta dalla relazione tra le due premesse. È questa relazione ciò che viene descritto nelle motivazioni delle sentenze, che hanno il compito di rendere trasparente il concatenamento logico tra gli eventi, e degli eventi con la norma: esprimersi su una sentenza senza conoscerne le motivazioni è come commentare la conclusione di un ragionamento ignorandone la logica. La quale logica è lo strumento principe di controllo delle affermazioni, e la sua evidenza, unita alla sua conoscenza, è una vera e propria premessa alla pratica della democrazia. Ciò che nel circuito mediatico accade quando si commentano le sentenza in assenza di dati di fatto è qualcosa di molto più grave di quanto non appaia: è la progressiva sostituzione degli strumenti di accertamento delle verità e falsità (parziali) in favore di un’opinione orientata da trucchi ed effetti retorici. L’accettazione del limite della verosimiglianza costringe il diritto a rinunciare alla pretesa di poter governare l’esistenza come regime della verità e insinua il sospetto che oltre il legame tra legge e ordine ci sia qualcosa che non è irregimentabile nelle maglie del diritto. Per contro, la giustizia urlata in televisione, nella sua rozzezza e assenza di ragionamento, semplifica la complessità dell’esistenza e reintroduce dalla finestra la santità del diritto. Non è un caso che le discussioni sulla pena inflitta (16 anni sono troppi o pochi?) lascino trapelare un certo spirito di vendetta, di gusto per la sofferenza altrui (lo sporco segreto sotto il tappeto del diritto), senza più saper mettere in discussione i criteri in base ai quali una vita viene ridotta a numero, privata della sua concretezza e resa astratta e immateriale prima di essere sanzionata. Come se esistessero due vite uguali tra loro, come se la cifra di tot anni sia una pena identica per ogni singolo condannato. Come se l’astratta traduzione di un’esistenza concreta in una cifra non sia il corrispettivo giuridico dell’astratta traduzione di una vita concreta in ore di lavoro salariato [2]. Che oggi persino chi si dichiara “di sinistra” abbia oggi smarrito il senso della critica dell’oggettività della riduzione della vita tanto in tempo di reclusione quanto in ore salariate, ed abbia smarrito il senso sovversivo della ricerca di altre traduzioni ed espressioni della pienezza dell’esistenza concreta, è cosa che lascia pensare.

Veniamo, infine, alla “sincerità del volto”: alla ricerca della verità che si nasconderebbe nel profondo dell’animo. Che era il cuore del rito inquisitorio: la confessione era considerata prova in sé se riconosciuta sincera, indipendentemente dalla presenza di riscontri oggettivi. Se il compito della giustizia è di entrare nell’animo dell’imputato e di scandagliarne le profondità, nessuno strumento gli è precluso: sino alla tortura, come attesta l’infame storia dei tribunali dell’Inquisizione. Al contrario, nel rito probatorio ciò che conta è la prova esibita, indipendentemente dal grado di sincerità di chi la produce. Non a caso esso nasce ai tempi della Rivoluzione puritana inglese, e recupera sin dalle origini lo spirito garantista che pervadeva (entro certi limiti) il diritto romano, agganciandolo al concetto di Habeas Corpus: che la prova ci sia, e che essa sia esibita davanti all’imputato. Una giustizia che pretenda di giudicare a partire dalla sincerità d’animo è una giustizia che si consegna al ritorno degli inquisitori, che si priva di qualsivoglia ragione per negare l’uso della tortura, che si consegna ala roulette casuale della “ricerca della sincerità”. Che fa propria un’antropologia normativa che fa coincidere i valori con le apparenze (bello=buono, brutto=cattivo). Una giustizia che regredisce nella confusione dei linguaggi e dei criteri di verificabilità, che scambia per forza d’animo la capacità di mentire tipica del criminale incallito, osservava Cesare Beccaria [clicca sul frontespizio per scaricare Dei delitti e delle pene], e confonde con la colpevolezza il timore dell’imputato schiacciato da un potere coercitivo incontrollabile. È questa la vera “riforma della giustizia”, già in atto: una volta passata nella percezione comune, l’adeguamento normativo verrà da sè. Un’ordalia mediatica nella quale tutte le vacche sono nere, e l’illusione della santità del diritto va a braccetto con la soddisfazione del sapere che qualcuno patirà e soffrirà: una pedagogia del rancore e del risentimento, il terreno passionale della vittoriosa egemonia culturale della destra che oggi si dispiega.

Una giustizia che pretenda di giudicare a partire dalla sincerità d’animo è una giustizia che si consegna al ritorno degli inquisitori, che si priva di qualsivoglia ragione per negare l’uso della tortura, che si consegna ala roulette casuale della “ricerca della sincerità”. Che fa propria un’antropologia normativa che fa coincidere i valori con le apparenze (bello=buono, brutto=cattivo). Una giustizia che regredisce nella confusione dei linguaggi e dei criteri di verificabilità, che scambia per forza d’animo la capacità di mentire tipica del criminale incallito, osservava Cesare Beccaria [clicca sul frontespizio per scaricare Dei delitti e delle pene], e confonde con la colpevolezza il timore dell’imputato schiacciato da un potere coercitivo incontrollabile. È questa la vera “riforma della giustizia”, già in atto: una volta passata nella percezione comune, l’adeguamento normativo verrà da sè. Un’ordalia mediatica nella quale tutte le vacche sono nere, e l’illusione della santità del diritto va a braccetto con la soddisfazione del sapere che qualcuno patirà e soffrirà: una pedagogia del rancore e del risentimento, il terreno passionale della vittoriosa egemonia culturale della destra che oggi si dispiega.

Note

Versione estesa del testo pubblicato su “Liberazione” del 2 settembre 2008.

[1] In linea puramente teorica. Nella realtà, elementi di natura inquisitoria sono rimasti o sono stati reintrodotti all’interno del nuovo processo penali. La falsa alternativa tra (sedicenti) innocentisti e giustizialisti ha avuto buon gioco nello sviare l’attenzione critica dal permanere dell’inquisizione nel rito accusatorio.

[2] A sviluppare questa critica del diritto è stato soprattutto Evgenij B. Paukanis negli anni della Rivoluzione Sovietica, prima di scomparire nelle purghe staliniane.