di Franco Pezzini

La prima versione si intitolava Tall, Dark and Gruesome, cioè Alto, scuro e orrifico (W.H. Allen, Londra 1977, 1997); ma poi gli aggiornamenti erano divenuti così massicci da fargli cambiare titolo in Lord of Misrule: The Autobiography of Christopher Lee (Orion Publishing Group, Londra 2003). In effetti, da raccontare c’era moltissimo: e nei ricordi che si sono susseguiti su giornali e web del mattatore scomparso novantatreenne il 7 giugno non può che affiorarne una minima parte, elenchi dei principali ruoli di un’incomparabile carriera, e spigolature emblematiche da una vita che (non è un modo di dire) pare un romanzo. Gli uni e le altre a tracciare coordinate dell’immaginario tra il Novecento e il Nuovo Millennio ben al di là dei limiti di uno specifico cinematografico.

La prima versione si intitolava Tall, Dark and Gruesome, cioè Alto, scuro e orrifico (W.H. Allen, Londra 1977, 1997); ma poi gli aggiornamenti erano divenuti così massicci da fargli cambiare titolo in Lord of Misrule: The Autobiography of Christopher Lee (Orion Publishing Group, Londra 2003). In effetti, da raccontare c’era moltissimo: e nei ricordi che si sono susseguiti su giornali e web del mattatore scomparso novantatreenne il 7 giugno non può che affiorarne una minima parte, elenchi dei principali ruoli di un’incomparabile carriera, e spigolature emblematiche da una vita che (non è un modo di dire) pare un romanzo. Gli uni e le altre a tracciare coordinate dell’immaginario tra il Novecento e il Nuovo Millennio ben al di là dei limiti di uno specifico cinematografico.

Suona banalità ricordare come Lee, richiestissimo fino agli ultimi giorni della lunga vita (caso in fondo raro, nel cinema), e anzi persino di più che in altri periodi, abbia rappresentato una vera leggenda vivente; e le sue maschere si sono affermate con tale forza da condizionare fantasie e letture del pubblico – che spesso fatica oggi a pensare a volti diversi per i personaggi da lui evocati. Una sfilata di ruoli celeberrimi e continuamente citati: la Creatura di Frankenstein e naturalmente Dracula, la Mummia, Sherlock (e Mycroft) Holmes ma anche Sir Henry Baskerville, Fu Manchu e Rasputin, il killer Scaramanga di Fleming, Rochefort della saga dei moschettieri, e via via fino alle ultime apparizioni come Saruman e conte Dooku. Ma tra le duecentosettantotto parti repertoriate su IMDb ci sono anche il pittore puntinista Georges Seurat, il dickensiano marchese di St. Evremonde e il quasi-lefanuiano conte Ludwig Karnstein, il consigliere Billali del She di Rider Haggard, il duca de Richleau del romanziere (e amico di Lee) Dennis Wheatley, il pessimo giudice Jeffries e Dolmance di Sade, Artemidoro nel Julius Caesar, un simil-Jekyll che solo per bizzarria della produzione non porta il nome voluto da Stevenson, il principe Filippo di Edimburgo, Sanson il boia della Rivoluzione Francese, Ramses faraone, il principe Prospero di Poe, il Gran Maestro dei Templari Lucas de Beaumanoir dell’Ivanhoe, Tiresia nell’Odissea, il fondatore del Pakistan Mohammed Ali Jinnah, Flay nel Gormenghast, il dottor Wonka de La fabbrica di cioccolato, il cardinale Stefan Wyszynski, persino Lucifero e la Morte. Ha prestato la voce a mister U. N. Owen nel Dieci piccoli indiani 1965, all’immenso narratore di spettri M. R. James (che tanti anni prima aveva conosciuto al college), al Jabberwocky dell’Alice di Burton. Forse nessun altro attore ha coperto tanto estensivamente l’immaginario, offrendo connotati a figure letterarie, storiche o miti “classici” del cinema. Se poi consideriamo anche tutte le altre parti da lui rivestite, la galleria è impressionante.

D’altra parte è un fatto che l’incredibile carisma di Lee – simile in qualche modo, ma con caratteristiche proprie e personalissime, a quello dei due complici e cari amici Peter Cushing e Vincent Price – non si misura nel semplice fascino di una presenza scenica tall, dark and gruesome. Quando una di queste Ombre Lunghe entra in scena, lo spazio all’intorno diventa più ampio e più profondo, come se i copioni raccontassero molto di più, svelassero sensi ulteriori, provocassero con più intensità categorie che abbiamo dentro. Ed è in effetti ciò che accade, non solo per la cosiddetta (il termine è vieto) magia del cinema, ma per lo stile degli interpreti.

Il fatto è che Lee non è solo un uomo intelligente. Come nel caso dei due grandi colleghi, il suo approccio è colto, riflessivo. Non si contenta dei copioni, va a leggersi le opere da cui sono tratti e prende le parti degli autori contro le licenze di sceneggiatura. Persino la sua autobiografia non ha il taglio delicatamente privato dei due memoriali di Cushing (pure tanto attento ai dettagli di costume, all’impasto dei ruoli con tutta una realtà circostante) ma è un ampio, godibilissimo affresco sulla carrellata di un secolo. Lee è appassionato di storia e scrive benissimo, con un senso della misura anche nell’affabulazione, e un pudore e un’ironia che stemperano anche i drammi descritti. Nelle sue pagine troviamo attori, scrittori, figure note della politica e della società: sia perché lo status più o meno aristocratico della sua famiglia l’ha messo in contatto fin da piccolo con nomi eccellenti (ancora giovanissimo, lui che tanti anni dopo interpreterà Rasputin, ne ha per esempio conosciuto in casa i due assassini, il principe Yusupov e il granduca Dmitri Pavlovich); sia perché lungo tutto il corso della lunga vita la curiosità lo spinge a incredibili incontri e dialoghi durevoli.

Così le sue avventure non si esauriscono nei particolari a effetto tanto spesso ricordati – per dire, le gesta nei Servizi Britannici che potrebbero aver ispirato qualcuna delle fantasie del mezzo parente Ian Fleming: in Lord of Misrule troviamo ampie e vivaci descrizioni della società prima della guerra, un dettagliato resoconto del lungo periodo delle ostilità (vissuto in parte sul fronte italiano), i racconti sulla dura gavetta da attore che vede il giovane allampanato liquidato con particine dai produttori. Con quella statura, impossibili le scene d’amore… E poi via via il successo, tra crisi personali, frustrazioni, tentativi di smarcarsi da ruoli incollati e avvertiti come condizionanti – a partire da quello di Dracula, che pure ha fatto la sua fortuna.

Al quale tuttavia Lee riesce sempre a offrire connotazioni non scontate, riuscendo a emergere – al di là delle libertà di sceneggiatura – come il Conte più imponente, credibile e in fondo stokeriano della storia del cinema. La carica erotica che riesce a imprimere alla parte, accentuando però insieme distanza e feroce autorità, è qualcosa di così nuovo da spiazzare le platee in tutto il mondo (si sostiene anzi che la sua prima apparizione col manto nero, 1958, segni un’impennata nei furti in alloggi in Gran Bretagna, a causa di finestre lasciate aperte per eventuali incursioni del vampiro di turno). Persino le due scampagnate nell’Inghilterra dei primi anni Settanta tra hippie e spy-fi – Dracula A.D. 1972 (1972) e The Satanic Rites of Dracula (1973) – per i quali nell’autobiografia Lee ha parole durissime, sono in realtà film fantastici estremamente riusciti; e i leggendari rifiuti dell’attore a parlare del ruolo (piantando magari in asso l’interlocutore che abbia imprudentemente violato la consegna) costituiscono insieme ostilità viscerali alle banalizzazioni del fandom e reazioni per un preciso timore di etichettatura in qualche baraccone.

Tanto più che il gentiluomo Lee si presenta spesso come burbero: un’infanzia poco felice ed emotivamente freddina, gli ammonimenti di colleghi più anziani a non lasciar avvicinare troppo il pubblico, il fastidio per un orizzonte di relazioni forzate e festaiole. Niente di meglio per festeggiare l’uscita di un film, commenta, che trovarsi lontanissimi sul set di un altro. Anche se la persona che poi emerge nelle memorie e nel tessuto concreto della vita privata è un affettuoso capace di rapporti profondi.

In effetti Lee concedeva un’unica possibilità a un suo ritorno come Dracula: nell’ipotesi cioè che si fosse varata una versione autenticamente filologica – e l’anziano, severo gentiluomo degli ultimi anni avrebbe in effetti reso quella maschera proprio come Stoker l’aveva concepita. Ormai non ci resta che immaginarla.

Rinviando a quanto detto in altra sede sul sistema polare di opposizione tra Lee e Cushing varato dalla Hammer in quello che costituisce a tutti gli effetti un sistema mitico, è un fatto che si tratti comunque di un punto di partenza. Che Lee arricchirà con innumerevoli altri ruoli iconici via via negli anni, consolidando una fama di attore internazionale – a differenza di buona parte dei colleghi Hammer – fino ad approdare alle più grandi saghe popolari del Nuovo Millennio, appunto le due trilogie tolkieniane (naturalmente aveva conosciuto anche Tolkien) e la trilogia-prequel di Star Wars. Per non parlare delle partecipazioni (de visu o vocali) alle fortunatissime opere di Tim Burton, insieme omaggi agli esordi Hammer e celebrazioni di una carriera che ha dell’incredibile.

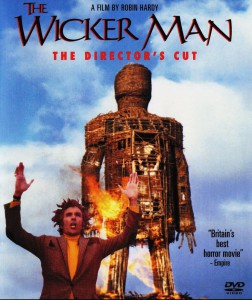

Tuttavia il film che Lee giudica il migliore, e forse esplicativo più di ogni altro di un certo iter di ruoli, è quel The Wicker Man di Robin Hardy (1973) in qualche modo “maledetto”, mai approdato al doppiaggio italiano e di cui oggi è possibile apprezzare un Director’s Cut: un’opera straordinaria (la rivista Cinefantastique la definì “Il Citizen Kane dei film horror”) e di feroce poesia, supportata dalla fotografia intensa di Harry Waxman e dalla superba colonna sonora di Paul Giovanni. Al punto che Hardy ne parlò provocatoriamente ai collaboratori come di un musical – e la terribile scena finale con gli abitanti che danzano e cantano davanti alle fiamme sembra volutamente accentuare in nero tale suggestione.

Tuttavia il film che Lee giudica il migliore, e forse esplicativo più di ogni altro di un certo iter di ruoli, è quel The Wicker Man di Robin Hardy (1973) in qualche modo “maledetto”, mai approdato al doppiaggio italiano e di cui oggi è possibile apprezzare un Director’s Cut: un’opera straordinaria (la rivista Cinefantastique la definì “Il Citizen Kane dei film horror”) e di feroce poesia, supportata dalla fotografia intensa di Harry Waxman e dalla superba colonna sonora di Paul Giovanni. Al punto che Hardy ne parlò provocatoriamente ai collaboratori come di un musical – e la terribile scena finale con gli abitanti che danzano e cantano davanti alle fiamme sembra volutamente accentuare in nero tale suggestione.

Liberamente tratto dal romanzo Ritual di David Pinner su sceneggiatura di Anthony Shaffer, The Wicker Man racconta di un sergente della polizia scozzese, tale Neil Howie, celibe e iperdevoto – o piuttosto di una religiosità rigida, corrucciata anche per intime insicurezze – che giunge dalla terraferma in una lontana isola delle Ebridi. Si tratta di Summerisle, landa ovviamente immaginaria (nulla in comune con il reale arcipelago delle Summer Isles nell’Highland) nota per l’abbondanza di prodotti agricoli: il suo verdeggiare – ci sono anche palme – crea anzi uno strano contrasto con il panorama lunare delle terre vicine.

Lo scopo è di indagare sulla sparizione della piccola Rowan Morrison, denunciata da una lettera anonima; e Howie scopre ben presto che a Summerisle ristagna un equivoco clima di omertà. Allo spettatore che presti un minimo di attenzione, i curiosi dolci della bottega locale – a forma di bambolesche Regine di Maggio, o di lepri simbolo di fertilità e rinascita – già possono suggerire qualcosa su una certa tensione folklorica della comunità. Però la scoperta che la maestra interroga gli allievi sulla dimensione fallica dell’Albero di Maggio, che riti di accoppiamento si consumano nell’albergo e persino collettivamente in esterno, e che performance danzate sul fuoco di giovani nude avvengono tra i megaliti presso il castello del signore locale fanno montare l’indignazione del pio Howie.

A spiegare l’arcano sarà appunto Lord Summerisle – ringraziato dal produttore in un guizzo sornione all’inizio del film con la gente dell’isola “for this privileged insight into their religious practices” e la collaborazione prestata, e interpretato da un Lee compiaciuto e istrionico. Suo nonno, forte di lunghi studi di agronomia, aveva impresso una svolta all’economia locale convincendo gli abitanti sull’utilità di un ritorno agli antichi dei: la funzione era di farli reagire al radicato fatalismo di quella zona difficile, e la comunità ha in effetti trovato un suo equilibrio con la Natura. Del resto la prima volta che abbiamo udito parlare il Lord è stato nottetempo nel giardino dell’albergo, per condurre un ragazzo al rito sessuale con l’ipostasi della Dea, la giovane barista Willow interpretata da Britt Ekland…

Lee (che non si farà pagare per la parte, tanto è l’entusiasmo per il copione) avrebbe voluto Cushing nei panni di Howie, ma l’amico è occupato: gli subentra un bravo attore televisivo, Edward Woodward, certamente meno simpatico di quanto sarebbe risultato il classico contraltare di Lee. Ingrid Pitt, già leggendaria Carmilla per la Hammer, interpreta l’impiegata dell’ufficio anagrafico; e il ballerino Lindsay Kemp compare nei panni dell’ambiguo proprietario del Green Man Inn.

È dovere di chi scrive preannunciare che i paragrafi seguenti contengono spoiler – ma la storia è nota, e comunque il film merita la visione anche al di là delle sorprese di trama. Howie scopre troppo tardi che la ragazzina sparita non è stata sacrificata, come lui temeva, ma è parte di una macchinazione organizzata da Lord Summerisle. Il sergente è stato attirato apposta sull’isola: infatti in quanto vergine (ha una fidanzata, ma è casto), giunto a Summerisle liberamente e dotato del potere regio (visto che rappresenta la legge) ha le caratteristiche del sovrano da sacrificare ritualmente per far fronte alla crisi del raccolto. Verrà dunque serrato con altre offerte in un gigantesco wicker man, uomo di vimini, e lì bruciato vivo in onore del dio celtico Nuada… E il rogo finale, con il feticcio che crolla in fiamme contro il sole al tramonto, chiude con feroce efficacia una parabola non conciliatoria dell’incontro tra fedi diverse (niente idilli New Age, niente buonismo), e una delle massime testimonianze del cosiddetto folk horror.

Nessuna sorpresa se un’opera avvertita come tanto minacciosa per scene di sensualità (basti citare la danza estatica con cui, da una stanza all’altra dell’albergo, Willow nuda tenta un Howie sempre più disfatto, battendo ritmicamente sui muri) e comunque per implicazioni filosofiche, sia rimasta bandita dall’Italia.

Il personaggio di Lord Summerisle permette a Lee di gigioneggiare in libertà, giocando su tutto un ventaglio di toni d’attore – dalla soavità con cui difende l’oasi pagana davanti all’indignato sergente, all’inesorabilità fanatica delle scene finali. Nel salotto del castello riesce a dare un saggio al pianoforte della sua bella voce calda (in seguito inciderà alcuni album, illustrandosi in particolare nel metal); e nella lunga processione del May Day, forte di una naturale eleganza da ballerino, salta e danza scatenato, truccato da donna come richiesto dal rito e alla testa di uno straniante corteo fitto di maschere animali. Trascinando il povero Howie – che ha assunto a sua volta il mascheramento rituale da Punch nella convinzione di salvare la ragazzina – verso l’inatteso epilogo.

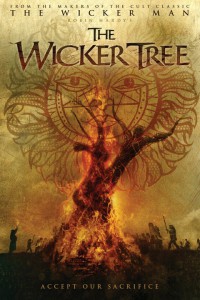

Il film non conoscerà il sequel proposto nel 1989 da Shaffer – una storia folle e dai caratteri più marcatamente fantastici (Howie avrebbe dovuto essere salvato dai poliziotti all’ultimo momento, per confrontarsi con gli antichi dei e addirittura con un drago) ma inutile, a fronte di un precedente tanto riuscito e in sé concluso. Ci sarà invece una sorta di penoso e libero remake americano di Neil LaBute, 2006 – stesso titolo, ma passato in Italia come Il prescelto – dove il poliziotto protagonista, Edward Malus, è interpretato da Nicolas Cage, e Ellen Burstyn è Sorella Summersisle; mentre, molto più interessante ma in nessun modo comparabile con l’originale, apparirà nel 2011 The Wicker Tree nuovamente di Hardy. Lee vi appare nel cameo dell’innominato Vecchio Gentiluomo, che secondo il regista potrebbe essere un invecchiato Lord Summerisle – suggestione però contestata dall’anziano interprete, che vi vede piuttosto un personaggio autonomo. Hanno probabilmente ragione entrambi: il flashback risale di varie decine d’anni, a quando cioè Lord Summerisle era la persona ancor giovane del primo film, per cui un’identificazione con questo anziano signore che discetta di religione (e, si intuisce, cultore del paganesimo) è cronologicamente impossibile; ma per gli spettatori l’enigmatico personaggio non può che richiamare implicitamente l’altra interpretazione di Lee. Comunque a finir male stavolta nel corso di un allucinato Calendimaggio nella Scozia profonda è una coppia di giovani cantanti/missionari americani. Sembra anzi che Hardy stia ora sviluppando una nuova puntata, The Wrath of the Gods, sorta di commedia nera virata stavolta sulle divinità norrene, a completamento di una Wicker Man Trilogy sul provocatorio riaffiorare del paganesimo nel mondo contemporaneo.

Il film non conoscerà il sequel proposto nel 1989 da Shaffer – una storia folle e dai caratteri più marcatamente fantastici (Howie avrebbe dovuto essere salvato dai poliziotti all’ultimo momento, per confrontarsi con gli antichi dei e addirittura con un drago) ma inutile, a fronte di un precedente tanto riuscito e in sé concluso. Ci sarà invece una sorta di penoso e libero remake americano di Neil LaBute, 2006 – stesso titolo, ma passato in Italia come Il prescelto – dove il poliziotto protagonista, Edward Malus, è interpretato da Nicolas Cage, e Ellen Burstyn è Sorella Summersisle; mentre, molto più interessante ma in nessun modo comparabile con l’originale, apparirà nel 2011 The Wicker Tree nuovamente di Hardy. Lee vi appare nel cameo dell’innominato Vecchio Gentiluomo, che secondo il regista potrebbe essere un invecchiato Lord Summerisle – suggestione però contestata dall’anziano interprete, che vi vede piuttosto un personaggio autonomo. Hanno probabilmente ragione entrambi: il flashback risale di varie decine d’anni, a quando cioè Lord Summerisle era la persona ancor giovane del primo film, per cui un’identificazione con questo anziano signore che discetta di religione (e, si intuisce, cultore del paganesimo) è cronologicamente impossibile; ma per gli spettatori l’enigmatico personaggio non può che richiamare implicitamente l’altra interpretazione di Lee. Comunque a finir male stavolta nel corso di un allucinato Calendimaggio nella Scozia profonda è una coppia di giovani cantanti/missionari americani. Sembra anzi che Hardy stia ora sviluppando una nuova puntata, The Wrath of the Gods, sorta di commedia nera virata stavolta sulle divinità norrene, a completamento di una Wicker Man Trilogy sul provocatorio riaffiorare del paganesimo nel mondo contemporaneo.

Quali che siano gli sviluppi consumati o futuri, il fascino del primo The Wicker Man resta intatto alla visione odierna. Il film è stato preparato attraverso un’attenta ricostruzione antropologica, e per esempio vi si riconoscono letture de Il ramo d’oro di Frazer: con qualche ovvia libertà, la messa in scena attinge alle descrizioni folkloriche del May Day in Gran Bretagna e in generale delle antiche feste di primavera. A partire dal terzetto che guida la processione, cioè il Man-Woman (variamente chiamato nel folklore: Betty o Betsy Moll, Maid Marian…) interpretato da Lord Summerisle, il Punch/Fool di cui ha assunto l’abito Howie, e l’Hobby Horse, un uomo con un costume-impalcatura da cavallo; e via via in altri particolari, come la danza rituale con le spade, il ciondolare ritmato del corteo di maschere animali… Qualcosa che al di là del sembiante festoso trasmette però nel film un senso montante d’inquietudine: non solo per le implicazioni sinistre del caso specifico, ma per una smarrita distanza simbolica – del sergente come in fondo dello spettatore. Recando in ogni caso uno dei frutti filmici più maturi del revival di temi tradizionali (paganesimo, magia, stregoneria) esploso in Gran Bretagna già alla fine degli anni Sessanta – basti pensare alla leggendaria enciclopedia a fascicolo settimanali Man, Myth & Magic varata da Richard Cavendish nel ’70.

È uso definire Lee come il vilain per antonomasia, forse il più emblematico e certo il più aristocratico mai apparso sugli schermi: e indubbiamente, epigono di quella lunga storia di cattivi che affonda radici nelle dinamiche teatrali (“il tiranno e altre parti infami”, come veniva definito il ruolo nelle antiche compagnie) il Nostro si è ben guadagnato quel riconoscimento attraverso una quantità di parti. Ciò che tuttavia non esaurisce il suo profilo: si pensi ai suoi eroi “buoni”, in genere burberi come lui. Il professor Meister di The Gorgon (Lo sguardo che uccide), il ricercatore Godfrey Hanson di Night of the Big Heat (Demoni di fuoco), Sir Alexander Saxton in Horror Express, il colonnello Bingham di Nothing But the Night (Il cervello dei morti viventi)… per non parlare di Sherlock Holmes.

Anche la definizione di mostro, per quanto calzante nel sistema Hammer e in altra parte della filmografia – e comunque con tutti i distinguo dai diversissimi mostri dell’immaginario americano – fotografa solo una porzione dell’itinerario di Lee. Andremmo probabilmente più vicini identificando nella sua maschera come recepita dall’immaginario collettivo i tratti del trickster, quella figura mitologica che infrangendo le regole costruisce la realtà: demiurgo trasgressivo, eversore di limiti, ribelle all’ordine del qui e ora. Ma forse la definizione più felice è quella che, proprio attraverso il linguaggio folklorico dell’amatissimo The Wicker Man, Lee stesso sceglie come titolo dell’autobiografia, cioè Lord of Misrule.

Lungo il medioevo, ma con strascichi fino a manifestazioni folkloriche odierne, il Lord of Misrule (o, a seconda dei luoghi, Abbot of Misrule, Abbot of Unreason, Prince des Sots…) è una figura importante delle Feste dei folli invernali e di altre ricorrenze tradizionali nel corso dell’anno, comprese appunto quelle di primavera. Il Fool del Calendimaggio di The Wicker Man – chiamato Punch dalla mutazione britannica di Pulcinella, Punchinello – è appunto una delle sue espressioni: un re temporaneo, sostituto di quello vero, a simbolizzare una fase di sovversione cosmica, e infine ucciso (nelle vere feste popolari ovviamente in modo giocoso) con funzione di rinnovamento della realtà. Un trickster rituale, insomma, insediato quale re in un momento in cui tutto è fuori posto, e legato a una pantomima con un preciso significato comunitario.

La scelta di quel titolo non sembra inappropriata alle memorie di Lee. Che, nato per “un errore” – la notazione è ironica, ma sua madre glielo ripeterà tutta la vita – lotterà a lungo con una sensazione di disagio, appunto un sentirsi fuori posto, al di fuori della “giusta” situazione e degli schemi. Troppo poco britannico (è mezzo italiano, da bambino i compagni lo chiamano dago per l’aria mediterranea), irriducibile al cursus honorum di studi e lavoro che lo status sociale suggerirebbe (prima di recitare fa lavoretti, la nobiltà del sangue non si accompagna a un alto tenore economico), troppo alto, poi sempre a rischio di confino in caratterizzazioni sminuenti, sotto continua pressione e in continuo trasloco per trovare una definizione professionale: un’irrequietezza che insomma lo incalzerà negli anni, e solo con l’avanzare dell’età e con riconoscimenti ormai diffusi potrà in qualche modo placarsi. Senza facili psicologismi, è almeno intrigante raccordare questa situazione ai ruoli poi affidatigli, all’intensità delle sue interpretazioni di vilain che minaccia il mondo e persino di “buono” irrequieto, sempre in attrito con qualche comunità riconosciuta, sempre fuori posto. Basti pensare al rincrescimenti di Lee per una grande parte sfuggitagli, e che alla fine è troppo tardi per raggiungere: quella di un altro clamoroso eroe fuori posto, Don Chisciotte – cui dedicherà a quel punto una delle sue avventure musicali metal.

Come al Lord of Misrule, del resto, anche ai personaggi di Lee il rito cinematografico riserva spesso il sacrificio rituale: “Mia figlia, che stava crescendo – racconta nelle memorie – commentava ogni nuovo contratto con la domanda: ‘Come muori stavolta, papà?’”. E comunque le sceneggiature sottolineano spesso la dimensione simbolica della morte cui il suo personaggio va incontro: basti pensare al suo Dracula – eminentissimo fuori posto, eversore eccellente di categorie fisiche e metafisiche – in un film impalato su una croce, in un altro coronato di spine… Ma per tornare poi sempre, liturgicamente, a riportare il disordine.

Come insomma Cushing, Price e (alcuni) altri mattatori delle scene, ciascuno nel suo modo e per così dire con una diversa nota, anche Lee si è conquistato un’irreversibile dignità di archetipo: tanto che leggendo un libro e di fronte a una parte che lui non ha mai interpretato, noi possiamo trovarci a riconoscerlo – tanto preciso è il ruolo che ormai vanta nel nostro immaginario.

L’apparizione in scena del Lord of Misrule nello spazio rituale del film permette però anche a noi di celebrare la Festa dei folli: di reinventare fittiziamente per quel tempo breve il nostro ordine mentale – con quanto di contraddittorio, catartico ma insieme provocatorio si possa liberare attraverso istanze mitiche contrapposte, solidarietà col mostro e con la sua nemesi, sangue e fiamme teatrali – e forse portarne qualcosa indietro. Aiutandoci a riconoscere in tale dimensione immaginaria non solo il dono tutto da godere di una forma d’arte, ma uno straordinario laboratorio. In cui giocare (con la serietà del gioco) a smontare e rimontare la realtà, per guardarla a una “giusta” distanza e provare a capirne qualcosa in più.

“Il mondo sentirà ancora parlare di me” proclama Lee nei panni di Fu Manchu – ma in fondo di tutti i suoi Signori del Misrule, in un eterno ritorno ormai dentro di noi. E questo, la morte non può impedirlo.