di Alessandra Cecchi e Daniele Orlandi

“Se vi dovesse succedere di finire in carcere, guardate cosa c’è nelle celle. Sappiate che per ogni cosa che vedete, il fornelletto, il libro, la penna … è stato pagato un prezzo”. Nel prezzo, le vite di Gerhard Coser, Marcello Mereu, Enrico Delli Carri, bruciati vivi a vent’anni in una cella, durante una protesta del luglio 1970 a San Vittore.

“Se vi dovesse succedere di finire in carcere, guardate cosa c’è nelle celle. Sappiate che per ogni cosa che vedete, il fornelletto, il libro, la penna … è stato pagato un prezzo”. Nel prezzo, le vite di Gerhard Coser, Marcello Mereu, Enrico Delli Carri, bruciati vivi a vent’anni in una cella, durante una protesta del luglio 1970 a San Vittore.

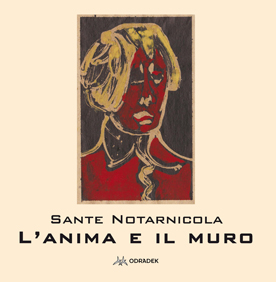

Chi li ricorda è Sante Notarnicola, durante una delle numerose presentazioni del suo “L’anima e il muro”, edito l’anno scorso dalla Odradek. L’anima e il muro è una raccolta di poesie scritte prevalentemente in prigionia dal 1955 al 2012, impreziosita dai disegni di Marco Perroni. La lunga introduzione e le note di Daniele Orlandi la rendono però anche un libro di storia. È la storia dei “Dannati della terra”, di quell’intensa stagione di lotte che riuscì, in pochi anni, a rivoluzionare il carcere, qualche volta a distruggerlo.

Una storia di segrete medioevali, come quella di Volterra, costruita dai Medici nel 1334, o Castel San Giacomo di Favignana, ex colonia penale borbonica, la cui prima pietra posero i Normanni nel 1074 (entrambe, peraltro, ancora pienamente in funzione). Celle dalle finestre murate, tombe per i vivi, al cui interno il fatto di esistere era già di per se un reato perseguibile. Inferni strutturati per piegare, annichilire, così descritti in una lettera del 1970: “mancanza di servizi igienici, topi che salgono dalle fogne e passeggiano per le celle, scarafaggi, cimici che disegnano coreografie sulle pareti e sulle lenzuola, mancanza di spazio vitale, ossigeno insufficiente d’estate, freddo e umidità d’inverno, celle che sembrano bare per cadaveri viventi, degradazione fisica e psichica, trattamento terroristico, pestaggi, letti di contenzione, insufficienza sanitaria, privilegi, discriminazioni di ogni tipo, assenteismo e noncuranza per migliaia di uomini che raggiungono il completo sfacelo della propria personalità”1.

Clandestina era la carta e il mozzicone di matita, così come l’aiuto al compagno analfabeta, perché insegnargli a leggere e a scrivere poteva costarti le celle di rigore.

In queste carceri siffatte, alla fine degli anni ’60, le mille insubordinazioni individuali – tragiche, sempre sconfitte – cominciarono ad unirsi in un’unica grande, ribellione collettiva. Una trasformazione, che per quanto lui si schermisca, avvenne anche grazie all’autore di questo libro. Notarnicola portò fra quelle mura, prima di altri, la sua esperienza di organizzatore politico e combattente sociale, quella capacità cresciuta al suono dei racconti partigiani, e maturata poi nel lavoro di base nei quartieri operai di Torino, negli anni durissimi di Scelba e di Valletta.

Non fu da solo: “Io ebbi la fortuna di essere arrestato nel momento giusto, di trovare i ragazzi giusti”. Nel ’67, l’anno in cui venne preso, la composizione sociale del carcere non differiva in maniera sostanziale da quella della fabbrica. L’umanità su cui lavorare era la stessa, e proveniva da contesti familiari e sociali non estranei all’organizzazione collettiva del conflitto.

Bisognava smuoverla, trovare le parole adatte per farla riconoscere in una comunità solidale, tanto più unita quanto più era assoluto l’arbitrio e la violenza a cui veniva sottoposta. Notarnicola queste parole seppe trovarle.

E furono le prime fermate all’aria, i mattoni divelti da sbattere, in centinaia, sulle sbarre, contro il regolamento penitenziario di epoca fascista. Nei processi, trasformati in occasioni di pubblica denuncia, era il sistema penitenziario a salire sul banco degli imputati.

Fuori da quelle mura nel frattempo tutto veniva messo in discussione: la fabbrica, la scuola, l’intera società. Le prigioni non potevano rimanerne immuni. Presto in quelle celle arrivarono gli anarchici, vittime dell’infame montatura che seguì la strage di Piazza Fontana, e cominciarono ad entrare in massa anche i ragazzi del movimento studentesco, per gli arresti che seguivano, puntuali, ogni manifestazione.

Vennero accolti dalla solidarietà galeotta, sempre pronta a medicargli le ferite, a fargli coraggio. E loro ricambiarono, all’uscita, portando il carcere fuori dai cancelli, sui loro giornali, negli slogan dei cortei, nelle priorità delle organizzazioni di appartenenza. Ruppero l’isolamento, e questo fu di vitale importanza, perché le rivolte dentro quelle mura non fossero soffocate nel silenzio.

A pieno titolo esse divennero parte integrante di un movimento generale. Con una variante: là dentro lo scontro non aveva vie di fuga, il prezzo da pagare era molto più alto. Costava sangue conquistare il tetto, arrivare in alto, dove da fuori potevano vederti. Lunga la strada dal cortile alle celle, dove i reparti speciali ti ricacciavano colpendoti senza pietà. E poi i trasferimenti continui, improvvisi, i pestaggi, nudi, nel cortile di Volterra, e mesi di isolamento, le celle distrutte dalle perquisizioni, lettere e foto strappate. Nuovi anni di galera da scontare.

Eppure non riuscirono a fermarli. Con le rivolte vennero anche i primi risultati: prima la penna, poi i libri, i giornali non più ridotti in coriandoli dai tagli della censura, il fornello, la stampa politica, ma soprattutto sempre maggiori spazi di libertà … fino a quella vera: nel 1974 evasero 221 detenuti dalle carceri italiane, nel ‘75 furono 300, nel ‘76 443.

Nel 1975 la Riforma penitenziaria sostituì definitivamente il regolamento del ’31, passando (nella teoria) da una concezione unicamente punitiva ad un’altra imperniata sulla rieducazione e reinserimento sociale del detenuto. Poteva sembrare una vittoria, ma durò poco. Due anni dopo venne affidata a Dalla Chiesa una ricognizione delle peggiori carceri italiane, da riservare principalmente alla detenzione politica. Con decreto interministeriale, si istituirono le carceri speciali.

L’anima e il muro ripercorre questa storia, ma anche gli aspetti più intimi del vissuto in prigionia. Canta Notarnicola, l’amore ai tempi delle sbarre: la separazione, l’attesa, l’assenza riempita di sogni. Canta frammenti di vita, frammenti di cielo sottratti a una grata di ferro, frammenti di luce nel sorriso di lei, dietro un vetro divisorio. Canta le umiliazioni inflitte ai familiari, l’orizzonte negato, il sottile sadismo e le risa sguaiate dei guardiani.

Canta del pianto di Antonio Salerno, il più piccolo prigioniero di Badu’e Carros, rinchiuso assieme a sua madre. Antonio che fu accudito dalla comunità delinquente, il giorno che tacquero i televisori, e i litigi e le urla della galera, perché il bambino stava male e nessuno mandava un soccorso. E si fece silenzio, spaventoso silenzio, fino a quando un dottore dovette arrivare di corsa per evitare che il carcere esplodesse di odio.

Canta degli antifascisti, passati un tempo in quelle stesse celle, dei compagni perduti lungo la strada. Delle ferite più profonde, quelle che non guariscono.

Temi troppo difficili da capire per il giornalismo di oggi, che si scomoda ancora, dalle pagine del Fatto Quotidiano, a sbattere Notarnicola come un mostro in prima pagina, oltretutto con quasi cinquant’anni di ritardo. Un giornalismo che meglio farebbe a cercare la mostruosità nel sistema carcerario, e non fra chi lo ha combattuto. Questa la risposta a “Il Fatto” dello scrittore Daniele Orlandi2.

Sante Notarnicola e «Il Fatto» calibro 9

Non si sceglie il periodo storico di appartenenza ma si scelgono le storie che ci appartengono. Ho conosciuto Sante Notarnicola, da lontano. Sono infatti nato alla fine di un’epoca (era il 1977), non ho mai militato in qualche organizzazione, mai stato in carcere, mai passato per Bologna, dunque mai frequentato il Mutenye di via del Pratello, gestito da Sante fino a poco tempo fa. Ho fatto la conoscenza di quest’uomo, che oggi mi onora della sua amicizia, per motivi di studio e la sua vicenda biografica è divenuta un’ucronia della mia. Studiavo Primo Levi quando incontrai il nome di Notarnicola, di cui ignoravo l’opera in versi. Dal nostro scambio di opinioni e ricordi, immagini e silenzi nacquero un saggio, pubblicato nel 2012 su «Letteratura & Società», e un volume di poesie (ma anche, se vogliamo, libro di storia), L’anima e il muro, uscito per Odradek, l’anno successivo. Ho visto Sante una volta sola, gli ho parlato spesso al telefono, lo faccio ancora. Scrivo dunque a mio nome, non ho interessi da difendere. Non ho fedi di alcun tipo, non sono un giustizialista né un perdonatore; il male per il male l’ho incontrato, ne sono stato parte lesa e nessuna giustizia ha potuto risanarmi. Nessuna retorica consolarmi. Non credo nemmeno alla Storia guaritrice, alla Storia magistra; semmai, nella necessità della contestualizzazione ed anche qui nutro qualche riserva. Per tutte queste ragioni, delle vittime innocenti io non parlo: il loro dramma mi sovrasta.

Non sembra invece dello stesso avviso il dottor Emiliano Liuzzi, del «Fatto Quotidiano», che in un articolo-intervista a Sante Notarnicola del 22 dicembre 2014 – due giorni dopo che il suo stesso giornale aveva pubblicato una chiacchierata colma di pietas con Pierluigi Concutelli – si spende in un montaggio ad arte, arricchito da una copertina che sembra uscita da un noir di Giorgio Scerbanenco (tipo, I milanesi ammazzano il sabato), per dimostrare che Notarnicola è-stato-dunque-è-ancora un feroce assassino e un pericoloso sovversivo («Irrecuperabile», direbbe lo stesso Sante). E ne parla così, come si trattasse di Totò e Aldo Fabrizi col fiatone, in Guardie e ladri.

Non sembra invece dello stesso avviso il dottor Emiliano Liuzzi, del «Fatto Quotidiano», che in un articolo-intervista a Sante Notarnicola del 22 dicembre 2014 – due giorni dopo che il suo stesso giornale aveva pubblicato una chiacchierata colma di pietas con Pierluigi Concutelli – si spende in un montaggio ad arte, arricchito da una copertina che sembra uscita da un noir di Giorgio Scerbanenco (tipo, I milanesi ammazzano il sabato), per dimostrare che Notarnicola è-stato-dunque-è-ancora un feroce assassino e un pericoloso sovversivo («Irrecuperabile», direbbe lo stesso Sante). E ne parla così, come si trattasse di Totò e Aldo Fabrizi col fiatone, in Guardie e ladri.

Tuttavia, il pezzo, a un ascolto attento, centra l’obiettivo: mostrare la scarsa conoscenza della vicenda storica italiana da parte del suo autore. Eh, già. Perché le cose non sono andate esattamente come le racconta il «Fatto Quotidiano» (testata pur pregevole sotto l’aspetto del giornalismo investigativo). Perché quello alla Banda Cavallero – che non fu semplicemente espressione della “mala” ma un progetto ante litteram di lotta armata – fu uno dei primi processi mediatici non solo a quattro uomini imputati per gravi crimini ma a tutto un sentimento di dissenso sociale che di lì a pochissimo sarebbe esploso ufficialmente. Perché se esiste una bibliografia sulla “terribile” banda (che non aveva «luogotenenti», come sostiene Liuzzi), ne esiste un’altra sull’imbarazzante impostazione dello “strano processo”, messo su in otto mesi e sostanzialmente replicato negli appelli successivi. Consiglio al dottor Liuzzi – e a chi volesse – di leggersi i libri dell’avvocato (e in un certo senso della storica) dottoressa Bianca Guidetti Serra: li troverà più istruttivi e forse anche più complessi che propinare balle a lettori sprovveduti. Perché se esiste il fischio delle pallottole, esiste anche il fuoco “amico”, circostanza mai chiarita del tutto per quanto riguarda il famigerato inseguimento-sparatoria del 23 settembre 1967: entrambi producono morte ma l’uno lo chiamiamo omicidio, l’altro, effetto collaterale.

Perché poi ci fu il carcere. Parola che sintetizza un mondo ancora sconosciuto e che in sé contiene mondi. Il carcere dell’Italia appena uscita dal boom e di questo supposto boom stupefacente antitesi. Il carcere col “bugliolo” per gabinetto, le celle d’isolamento sotto terra e solo la Bibbia ammessa; di quelli in cui dovevi barattare l’ora d’aria con la possibilità di scrivere una lettera; di quelli in cui un secondino poteva venire a dipingerti lo spioncino per non farti vedere nemmeno un lembo di corridoio). E ci furono le ribellioni, il movimento dei “dannati della terra”, sulla scorta del libro di Fanon. Ci fu il ’68 e la risposta della Stato a piazza Fontana; ci fu Lotta Continua, la nascita delle BR, l’ottenimento della Riforma carceraria del ’75 (a proposito, lo sapeva, dottor Liuzzi, che la battaglia per avere il fornelletto scalda vivande costò tre detenuti carbonizzati?), ci furono i Nap, i continui trasferimenti da un  carcere all’altro. Ci furono i libri di Sante: tre! (Li ha sfogliati, dottore?). Venne l’affare Moro e il carcere speciale, l’articolo 90 (oggi usiamo il nome più dolce di 41 bis) e i colloqui col vetro e la posta censurata… altro non potrei riassumere su un’esperienza limite che non ho vissuto. Trent’anni, non pochi, ne converrà. E in questi trent’anni ci furono dissociazioni e frammentazioni, repressioni e rappresaglie, spirali di violenza che sembrava infinita. Non voglio almanaccare il ventennio che va dal ’69 alla metà inoltrata degli anni ‘80, ci sono ottimi libri, dottor Liuzzi, anche scritti da storici non comunisti. Anche perché questa storia, a volerla raccontare per intero, dovrebbe partire almeno dal biennio ’43-’45. Troppo in là, anche per «Il Fatto Quotidiano», evidentemente. Da ultimo, c’è l’uscita. Non, forse, la libertà. Crede infatti davvero, dottore, che sia il caso di chiamarla tale? L’evasione è impossibile, se ci hai lasciato mezza vita e probabilmente un numero considerevole di affetti. In uno dei suoi più efficaci versi, Sante scrive: «Imprigionati qui/noi viviamo, sapete?».

carcere all’altro. Ci furono i libri di Sante: tre! (Li ha sfogliati, dottore?). Venne l’affare Moro e il carcere speciale, l’articolo 90 (oggi usiamo il nome più dolce di 41 bis) e i colloqui col vetro e la posta censurata… altro non potrei riassumere su un’esperienza limite che non ho vissuto. Trent’anni, non pochi, ne converrà. E in questi trent’anni ci furono dissociazioni e frammentazioni, repressioni e rappresaglie, spirali di violenza che sembrava infinita. Non voglio almanaccare il ventennio che va dal ’69 alla metà inoltrata degli anni ‘80, ci sono ottimi libri, dottor Liuzzi, anche scritti da storici non comunisti. Anche perché questa storia, a volerla raccontare per intero, dovrebbe partire almeno dal biennio ’43-’45. Troppo in là, anche per «Il Fatto Quotidiano», evidentemente. Da ultimo, c’è l’uscita. Non, forse, la libertà. Crede infatti davvero, dottore, che sia il caso di chiamarla tale? L’evasione è impossibile, se ci hai lasciato mezza vita e probabilmente un numero considerevole di affetti. In uno dei suoi più efficaci versi, Sante scrive: «Imprigionati qui/noi viviamo, sapete?».

Ma tutto questo nel suo articolo non c’è. I racconti che Sante le ha fatto sono stati abortiti, cestinati, censurati è il termine esatto e ironicamente consono. Perché? Ne avevate davvero bisogno, lei o la sua redazione? Quel riferimento alle BR di cui Sante, in carcere, si sarebbe “innamorato”, colpisce per inesattezza e anacronismo. Se Sante fu considerato una sorta di precursore della lotta armata – “terrorismo” non è infatti il termine che usano gli storici di quegli anni, “terroristi” con l’aggiunta di “badogliani” erano anche i gappisti per le SS di stanza a Via Tasso ma noi oggi non li chiamiamo quasi unanimemente “partigiani”? – un precursore, dicevo, nonché un veterano delle rivolte dei detenuti e inserito nella famosa lista dello scambio, non le pare risibile, dottor Liuzzi, nell’Italia di oggi, nell’Italia dei Carminati e della lunga durata dell’eversione nera legata a politici e finanzieri, tirare in ballo le Brigate Rosse? Non eravamo tutti d’accordo sulla rimozione di quella storia? Uso politico del passato: quale irresistibile tentazione! No, un articolo come questo non è frutto di inconsapevolezza come ironicamente scrivevo all’inizio. È un’operazione in malafede che non rende omaggio alle vittime né pace ai familiari. Né insegna nulla alle tanto corteggiate e insieme disconosciute nuove generazioni. Io non ho preconcetti verso di lei, dottor Liuzzi, ma mi sfugge altro movente del suo reportage bolognese che non sia quello di perpetuare la verità imposta da ogni regime, de jure e de facto. Verità che George Orwell ha profeticamente sintetizzato nella formula: «L’ignoranza è forza».

Daniele Orlandi

Nota: Audio e video di alcune presentazioni di L’anima e il muro a Bologna, Pisa, Reggio Calabria, Roma, e l’introduzione di Erri De Luca alla Odradek, sono disponibili in rete.

Irene Invernizzi, Il carcere come scuola di rivoluzione, Einaudi, 1973, p. 22 ↩

Daniele Orlandi è autore di Gustavo Vinay. Storico Scrittore Maestro, Bulzoni, 2009; Le chimiche di Primo Levi, Odradek 2013; Matricola 76613. Il Mauthausen dimenticato di Aldo Valcarenghi, Petite Plaisance, 2014. ↩