di Girolamo De Michele

È meglio dar forma a un pensiero piuttosto che investire in pure forme tutto il lavoro della mente. Torniamo ai romanzi polizieschi! (Bertold Brecht)

qui e qui la seconda e la terza parte

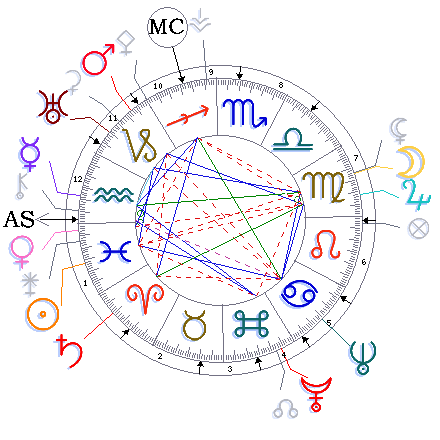

(A destra: il tema astrale di Léo Malet) Si trattava di scrivere, a quattro mani, la recensione di un piccolo gioiello del noir, da pubblicare il giorno del compleanno del suo autore. Da qui l’esigenza di fare un passo indietro: affrontare il noir come genere non dal punto di vista di quello che doveva essere e non è stato — sappiamo tutto su questo, soprattutto grazie a chi ne scrive senza avere idea di quel che scrive — ma dal punto di vista di quello che il noir può essere. Descriverne le potenzialità, esaminare i suoi rapporti con la realtà. Insomma, chiedersi cosa fa sì che certi noir siano buoni libri, e altri no, fregandosene di quel che il genere deve, o dovrebbe, o doveva essere o non essere. La traduzione del saggio di Deleuze sul noir è una sorta di premessa a questo saggio, che in qualche punto ne presuppone la lettura. Ai critici laureati e agli impiegati dell’anagrafe letteraria il compito di compilare i certificati di esistenza in vita o di avvenuto decesso. (*)

Il poliziesco come romanzo popolare

Romanzo poliziesco o romanzo criminale che sia — Deleuze vi leggeva una doppia serie — il giallo soffre contemporaneamente di un eccesso e di una carenza di definizioni. Viene definito in molti modi, ma quasi sempre queste definizioni mirano a limitarne la portata, a rinchiuderlo negli steccati della letteratura d’evasione, della letteratura minore, o addirittura della non-letteratura. “Realismo thrilleristico” ne è un esempio. Ma anche una cattiva definizione può essere un buon punto di partenza.

Il dizionario recita, alla voce “thriller“: «giallo, racconto, dramma, film a sensazione, poliziesco». Un po’ troppo generico, forse. Ma generalizziamo ancor di più: il poliziesco è una variante del romanzo popolare. Gramsci annota, nei suoi Quaderni: «la domanda: perché è diffusa la letteratura poliziesca? è un aspetto particolare del problema più generale: perché è diffusa la letteratura non-artistica?» (1). Notevole è che Gramsci passi velocemente dalla descrizione del romanzo popolare alla ricerca di quello che esso può essere e può fare. Ben prima dell’invenzione del taylorismo gran parte dell’umanità «è sempre stata taylorizzata e ferreamente disciplinata», ed ha «cercato di evadere dai limiti angusti dell’organizzazione esistente che la schiacciava, con la fantasia e col sogno». Accanto a Don Chisciotte che aspira all’avventura bella (che fa un uso “oppiaceo” dell’avventura) esiste anche Sancho Panza che cerca invece «certezze di vita», e che prefigura l’uomo del mondo moderno caratterizzato «realizzazione coercitiva dell’esistenza» che colpisce non solo le classi subalterne, ma anche le classi medie e gli intellettuali: «quindi si aspira all’avventura “bella” e interessante, perché dovuta alla propria iniziativa libera, contro l’avventura “brutta” e rivoltante, perché dovuta alle condizioni imposte da altri e non proposte». Accanto agli spacciatori di oppio dei popoli, insomma, esistono i contadini di Frankenhausen e gli anabattisti di Münster, direbbe Bloch. Il passaggio dalla società disciplinare alla società del controllo, e la crisi interna di quest’ultima, con l’aumento esponenziale dell’incertezza e del panico sociale, moltiplicano tanto il bisogno di evasione quanto l’aspirazione a una vita degna d’essere vissuta, che viene prefigurata nel romanzo popolare per essere poi cercata nel mondo reale. Una lunga tradizione di studi sul pubblico femminile ieri del romanzo sentimentale e della letteratura d’evasione, e oggi delle soap e delle fiction (2) ha confutato le letture “apocalittiche” sulla narrativa popolare come oppio per le masse, evidenziando meccanismi profondi di rovesciamento del desiderio, complessità delle strategie interpretative, sino alla proposizione di mondi possibili nei quali trovano spazio una pluralità di identità femminili. Il romanzo popolare, insomma, ha questa potenzialità: dà espressione al bisogno di un mondo possibile, alternativo all’organizzazione dell’esistente.

Accanto a Don Chisciotte che aspira all’avventura bella (che fa un uso “oppiaceo” dell’avventura) esiste anche Sancho Panza che cerca invece «certezze di vita», e che prefigura l’uomo del mondo moderno caratterizzato «realizzazione coercitiva dell’esistenza» che colpisce non solo le classi subalterne, ma anche le classi medie e gli intellettuali: «quindi si aspira all’avventura “bella” e interessante, perché dovuta alla propria iniziativa libera, contro l’avventura “brutta” e rivoltante, perché dovuta alle condizioni imposte da altri e non proposte». Accanto agli spacciatori di oppio dei popoli, insomma, esistono i contadini di Frankenhausen e gli anabattisti di Münster, direbbe Bloch. Il passaggio dalla società disciplinare alla società del controllo, e la crisi interna di quest’ultima, con l’aumento esponenziale dell’incertezza e del panico sociale, moltiplicano tanto il bisogno di evasione quanto l’aspirazione a una vita degna d’essere vissuta, che viene prefigurata nel romanzo popolare per essere poi cercata nel mondo reale. Una lunga tradizione di studi sul pubblico femminile ieri del romanzo sentimentale e della letteratura d’evasione, e oggi delle soap e delle fiction (2) ha confutato le letture “apocalittiche” sulla narrativa popolare come oppio per le masse, evidenziando meccanismi profondi di rovesciamento del desiderio, complessità delle strategie interpretative, sino alla proposizione di mondi possibili nei quali trovano spazio una pluralità di identità femminili. Il romanzo popolare, insomma, ha questa potenzialità: dà espressione al bisogno di un mondo possibile, alternativo all’organizzazione dell’esistente.

Il romanzo poliziesco, lungi dal corrispondere alla limitatezza dell’esperienza dell’uomo metropolitano, esprime al contrario il bisogno di superare i limiti dell’esperienza vissuta e di dare spazio alla potenza vitale di un’esperienza potenziale (3), nella quale il mondo è organizzato in modo diverso. Una sorta di fordismo positivo, che trova la sua realizzazione in autori come Poe, Conan Doyle o Ellery Queen (cioè nella scuola classica anglosassone).

Il poliziesco è catastrofico

Non dissimile da quella di Gramsci è la posizione da cui parte Brecht (4), che possiamo riassumere in tre punti: l’influsso della scienza sugli autori dei romanzi polizieschi (descrizione dei metodi scientifici e ruolo di medicina, chimica e meccanica); godimento intellettuale frutto del rompicapo che il poliziesco propone al detective e al lettore; carattere catastrofico dell’esperienza nel poliziesco come nella vita. In pagine scritte più o meno negli anni in cui progettava di fare, assieme a Benjamin, un seminario su Essere e tempo per «fare a pezzi Heidegger» Brecht, lungi dal lamentarsi della sovradeterminazione della scienza sulla vita o della pretesa riduzione della vita a tecnica, si poneva invece il problema della rivoluzione che la scienza (in particolare la fisica) stava subendo al suo interno: la crisi del principio classico di causalità. «Esattamente come accade ai fisici in determinati campi, noi nella vita di ogni giorno, per quel che riguarda le situazioni sociali, non possiamo far ricorso che alla causalità statistica». Il romanzo poliziesco, al contrario, ci porta in un mondo nel quale la legge di causalità funziona ancora: da cui il piacere intellettuale costituito dalla soluzione del rompicapo. Nel fare ciò, oltre ad esercitare la logica deduttiva, «possiamo mettere a profitto quella facoltà di pensare che la vita ha sviluppato in noi». Il poliziesco si presenta quindi, col senno di poi — dopo Auschwitz, Hiroshima e Nagasaki, la Kolyma — come antidoto al deperimento della facoltà di pensare e giudicare nell’età della tecnica denunciato dal pensiero critico del secondo dopoguerra (5): cioè come una manifestazione della politicizzazione dell’estetica che Benjamin contrapponeva all’estetizzazione della politica (prima manifestazione del deperimento del giudizio critico). Anche i limiti apparenti del romanzo — «i personaggi sono tratteggiati molto rozzamente, i motivi delle azioni sono grossolani, le vicende goffe, è tutto così inverosimile, la volgarità la fa da padrona» — sono messi all’opera dal lettore, che colma da sé le lacune, «partecipa alla costruzione del carattere come a un vero e proprio lavoro». Come nella fisica moderna, «l’oggetto sottoposto ad osservazione si modifica per il fatto stesso di venire osservato».

In pagine scritte più o meno negli anni in cui progettava di fare, assieme a Benjamin, un seminario su Essere e tempo per «fare a pezzi Heidegger» Brecht, lungi dal lamentarsi della sovradeterminazione della scienza sulla vita o della pretesa riduzione della vita a tecnica, si poneva invece il problema della rivoluzione che la scienza (in particolare la fisica) stava subendo al suo interno: la crisi del principio classico di causalità. «Esattamente come accade ai fisici in determinati campi, noi nella vita di ogni giorno, per quel che riguarda le situazioni sociali, non possiamo far ricorso che alla causalità statistica». Il romanzo poliziesco, al contrario, ci porta in un mondo nel quale la legge di causalità funziona ancora: da cui il piacere intellettuale costituito dalla soluzione del rompicapo. Nel fare ciò, oltre ad esercitare la logica deduttiva, «possiamo mettere a profitto quella facoltà di pensare che la vita ha sviluppato in noi». Il poliziesco si presenta quindi, col senno di poi — dopo Auschwitz, Hiroshima e Nagasaki, la Kolyma — come antidoto al deperimento della facoltà di pensare e giudicare nell’età della tecnica denunciato dal pensiero critico del secondo dopoguerra (5): cioè come una manifestazione della politicizzazione dell’estetica che Benjamin contrapponeva all’estetizzazione della politica (prima manifestazione del deperimento del giudizio critico). Anche i limiti apparenti del romanzo — «i personaggi sono tratteggiati molto rozzamente, i motivi delle azioni sono grossolani, le vicende goffe, è tutto così inverosimile, la volgarità la fa da padrona» — sono messi all’opera dal lettore, che colma da sé le lacune, «partecipa alla costruzione del carattere come a un vero e proprio lavoro». Come nella fisica moderna, «l’oggetto sottoposto ad osservazione si modifica per il fatto stesso di venire osservato».

Brecht ci dice dunque cosa il poliziesco può fare, e ci fornisce tra le righe un buon criterio per distinguere un buon poliziesco da uno cattivo — qual è Il Codice da Vinci. Cosa distingue, in negativo, un Dan Brown da un Chandler o un’Agatha Christie? Il fatto che nel Codice i rompicapo sono cotti e mangiati, offerti al lettore e subito risolti prima ancora che questi abbia il tempo di ragionarci (basti l’esempio, francamente patetico, delle misteriose cifre che si rivelano essere una scrittura speculare), e dunque di utilizzare la sua facoltà critica. Oppure: in un giallo in cui l’assassino è un giocatore di footbal americano che commette i delitti durante le partite facendosi sostituire da un compare nascosto dal casco di gioco, o nel quale l’auto di un poliziotto scomparso rimane per giorni in divieto di sosta, o nel quale un cadavere carbonizzato è scoperto dopo alcuni giorni essere non il commissario di polizia ma un manichino — in gialli siffatti non c’è alcuna possibilità di risolvere il rompicapo, stante la demenzialità dell’intreccio. Non c’è alcun bisogno di ricercare, con atteggiamenti da Serenissima Inquisizione (6), ipotetici mandanti remoti di un cattivo giallo per sapere perché un libro è mal scritto: nella possibilità stessa di scrivere un buon libro si annida la possibilità di scriverne uno cattivo. Perché scomodare categorie come la colpa o la responsabilità — il piccolo segreto sporco che il prete e il confessore incessantemente ricercano nei meandri del confessando — quando si potrebbe utilizzare lo stesso tempo per cercare di scrivere un libro migliore di quello che si è letto?

Non c’è alcun bisogno di ricercare, con atteggiamenti da Serenissima Inquisizione (6), ipotetici mandanti remoti di un cattivo giallo per sapere perché un libro è mal scritto: nella possibilità stessa di scrivere un buon libro si annida la possibilità di scriverne uno cattivo. Perché scomodare categorie come la colpa o la responsabilità — il piccolo segreto sporco che il prete e il confessore incessantemente ricercano nei meandri del confessando — quando si potrebbe utilizzare lo stesso tempo per cercare di scrivere un libro migliore di quello che si è letto?

Dove Brecht va più in là di Gramsci — aprendo di fatto al noir, come vedremo — è nel carattere catastrofico dell’esperienza vissuta, di quell’esperienza che noi moderni Sancho Panza non padroneggiamo: «Nella vita noi facciamo le nostre esperienze in forma catastrofica. È dalle catastrofi che dobbiamo dedurre il modo in cui funziona la nostra convivenza sociale». La lettura dei giornali — nella quale si esprime la quotidianizzazione del tragico di cui sono maestri Dostoevskij ed Eduardo De Filippo —, delle fatture, delle lettere di licenziamento ci dicono che una catastrofe si è verificata: «Chi è dunque colui che ha fatto questo qualcosa? Dietro gli avvenimenti che ci vengono resi noti sospettiamo che ce ne siano altri che nessuno ci rende noti. E questi sono gli avvenimenti che contano. Soltanto se li conoscessimo saremmo in grado di capire». Bisognerebbe conoscere tutta la storia: ma «la storia viene scritta dopo le catastrofi». Nel realizzare che siamo oggetti, e non soggetti, della storia — senza distinzione tra subalterni e intellettuali — ci troviamo costretti ad esercitare criticamente il pensiero per «ricavare la inside story». Mettiamo in opera la stessa facoltà che potrebbe consentirci di non essere passivi nei confronti dei media: entrando nella storia e modificando l’oggetto osservato per il semplice fatto di osservarlo, apprendiamo (inconsciamente?) che invece di subire i media, potremmo esserlo — la breve estate di Indymedia come il fitto lavoro di produzione di informazione su Genova stanno ad attestarlo.

Il questa attività di stimolo del giudizio critico il poliziesco si rivela, un prima volta, una macchina pigra (7): ci costringe a fare un lavoro che avremmo volentieri lasciato al libro.

Il poliziesco è metaforico

Il poliziesco mette dunque al lavoro la facoltà di giudizio. E non solo: mette al lavoro la facoltà del linguaggio. Facoltà in senso lato, sia chiaro: è probabile che non ci sia un luogo deputato alla creazione del linguaggio umano, che il linguaggio sia un’opera di bricolage tra la mente, la mano, l’apparato fonetico, ecc. In ogni caso non siamo qui ad occuparci di antropologia filosofica. Alla stessa maniera, non è questo il luogo per decidere se esiste un inconscio, tanto meno se esso sia o meno strutturato come un linguaggio: basta constatare che il linguaggio esiste — è un fatto, direbbe l’ispettore Clouzot. Che all’interno di questo fatto la metafora e la metonimia giochino un ruolo è un altro fatto — non stiamo ad indagare quanto fondamentale. Jacques Lacan, in un celebre seminario, ha utilizzato il racconto di Poe La lettera rubata [qui] per esporre alcune oscure osservazioni sul rapporto tra linguaggio e metafora (8). Il processo di metaforizzazione, attraverso il quale si trasforma la significazione propria di un termine in un’altra, è per Lacan un processo di «sostituzione di un significante a un altro in una catena, senza che niente di naturale lo predestini a questa funzione»: per significare “coraggioso” uso il significante “leone”, oppure “eroe”, ecc. Può accadere che questa catena sia mossa dalla ricerca di un significato assente — quindi essa procede sino all’identificazione di un significato; oppure che lo slittamento del significante finisca col designare un significato diverso da quello originario. In questo caso si attua un passaggio «dal campo dell’esattezza al registro della verità»: le cose non sono così come appaiono, e non hanno una significazione univocamente determinata. Il registro della verità muove da un’assenza e non può che trovare fuori di sé, in un altrove, «cioè propriamente alla fondazione dell’intersoggettività», il proprio luogo: «ciò che questa struttura della catena significante scopre, è la possibilità che ho, appunto nella misura in cui la lingua mi è in comune con altri soggetti, cioè nella misura in cui questa lingua esiste, di servirmene per significare tutt’altra cosa da ciò che essa dice». La funzione della parola è quindi non quella di esprimere il pensiero del soggetto, quanto «quella di indicare il posto di questo soggetto nella ricerca del vero». Fin qui Lacan (e ovviamente Jakobson).

Il processo di metaforizzazione, attraverso il quale si trasforma la significazione propria di un termine in un’altra, è per Lacan un processo di «sostituzione di un significante a un altro in una catena, senza che niente di naturale lo predestini a questa funzione»: per significare “coraggioso” uso il significante “leone”, oppure “eroe”, ecc. Può accadere che questa catena sia mossa dalla ricerca di un significato assente — quindi essa procede sino all’identificazione di un significato; oppure che lo slittamento del significante finisca col designare un significato diverso da quello originario. In questo caso si attua un passaggio «dal campo dell’esattezza al registro della verità»: le cose non sono così come appaiono, e non hanno una significazione univocamente determinata. Il registro della verità muove da un’assenza e non può che trovare fuori di sé, in un altrove, «cioè propriamente alla fondazione dell’intersoggettività», il proprio luogo: «ciò che questa struttura della catena significante scopre, è la possibilità che ho, appunto nella misura in cui la lingua mi è in comune con altri soggetti, cioè nella misura in cui questa lingua esiste, di servirmene per significare tutt’altra cosa da ciò che essa dice». La funzione della parola è quindi non quella di esprimere il pensiero del soggetto, quanto «quella di indicare il posto di questo soggetto nella ricerca del vero». Fin qui Lacan (e ovviamente Jakobson).

E il poliziesco? Beh, se ci pensate quello che accade, sul piano della trama, in un poliziesco è esattamente ciò che accade sul piano delle strutture linguistiche nel parlare: assenza di significato come movente, destrutturazione del campo di esattezza e ricerca di un registro della verità. Gli oggetti slittano — una gruccia può diventare un’arma di difesa, un utensile un oggetto di offesa, la cenere una traccia e uno strato di polvere un indice di catalogazione — sino all’identificazione di un significato che non è più quello dal quale eravamo partiti. La conclusione dei un buon giallo comporta l’iscrizione di un soggetto in relazione al vero: ciò vale tanto per il colpevole — cioè per la designazione di un’alterità, cioè di un innocente che si svela come non-innocente, un testimone che è scoperto essere parte in causa, ecc. — quanto per il detective, che deve cercare fuori di sé — cioè nel mondo dell’intersoggettività (l’immancabile adunata dei sospetti per il disvelamento finale) — la conferma di quello che è. Anche i dialoghi — false testimonianze, lapsus linguistici, indizi involontari — agiscono secondo queste modalità. Il piacere che ci dà un buon giallo, e un’altra ragione del suo successo, sta in questo: leggendo un giallo riepiloghiamo alcune funzioni logico-linguistiche fondamentali, e in questa ripetizione proviamo un piacere inconscio, proprio come il bambino trova piacevole ripetere lo stesso gioco.

In questo modo il poliziesco si rivela, una seconda volta, una macchina pigra: ci costringe a mettere al lavoro la nostra capacità linguistica anche quando, leggendo in silenzio, vorremmo farne a meno e riposarci.

Fin qui abbiamo parlato di quello che il romanzo poliziesco classico può fare. Non ne abbiamo però esaminato il limite.

[1 – continua qui]

(*) Questo saggio è diviso in tre parti. La terza parte è scritta in forma di recensione, in parallelo con una seconda recensione (scritta indipendentemente da queste pagine).

(1) Sul romanzo poliziesco, Q21, in Letteratura e vita nazionale.Il fatto che Gramsci citi Cervantes, Balzac, Dumas, Dostojevskij, Dickens dovrebbe chiarire come l’autore assuma un distinguo para-crociano per negarlo, o quantomeno per depotenziarlo con l’arma dell’ironia.

(2) Per fare qualche nome: Luisa Passerini, Tania Modleski, Janice Radway, Milly Buonanno. Vedi Luisa Passerini, Donne, consumo e cultura di massa, in Storia delle donne. Il Novecento, Laterza, pp. 373-392.

(3) Esperienza potenziale e potenza vitale sono due proposte di traduzione per il termine tedesco Erfahrung, contrapposto all’esperienza vissuta (Erlebnis): quando Walter Benjamin (in Esperienza e povertà) lamentava la perdita d’esperienza nel mondo moderno, intendeva la riduzione dell’Erfahrung alla sola Erlebnis.

(4) Bertold Brecht, Sulla popolarità del romanzo poliziesco, in Scritti sulla letteratura e sull’arte, Einaudi, pp. 290-296.

(5) Penso soprattutto ad Anders, Arendt, Canetti, Adorno.

(6) Alludo alla serenità dell’Inquisitore, ma anche all’Inquisizione Veneta, ovvero il Grande Inquisitore (padovano) Guido Calogero, che con un’ermeneutica basata sulla pretesa che un testo descrittivo (Il dominio e il sabotaggio) fosse invece prescrittivo trasformò Toni Negri nel capo supremo del Grande Complotto Paranoico: accusandolo di prescrivere ciò che deve esistere laddove non s’era fatto altro che descrivere l’esistente. Sulla serenità degli inquisitori vedi la lettera di Paolo Virno al suo giudice Dietro l’Eden del diritto, in Esercizi di esodo, Ombre Corte, pp. 216-223.

(7) Il concetto di macchina pigra è stato esposto da Umberto Eco in Lector in fabula, Bompiani.

(8) Il Seminario sulla lettera rubata si trova nel primo volume degli Scritti (Einaudi, 1974), assieme all’altro fondamentale scritto L’istanza della lettera nell’inconscio.