IL GRANDE SILENZIO

Io sono cresciuto annegando nel suono e nel rumore. Nei rantoli distorti di Hendrix e Clapton, tra i fischi Larsen di casse impolverate e le urla paesane delle feste in balera. Quando tornavo a casa dalle serate di Quel pazzo mondo, le mie orecchie risuonavano e ronzavano ancora per ore, sino a giorno fatto, e m’impedivano di chiudere occhio. Sono un animale metropolitano e la più coerente musica diuturna per indirizzarmi lungo il binario del ritmo vitale è quel caotico e sgradevole mix che tutti conoscete a base di auto in transito, sirene, segnali d’allarme, lingue incomprensibili e urla di litigiosi.

Questo per dire che non m’impaurisce né m’infastidisce più di tanto la presenza del “rumore della vita”. In qualche modo ce l’ho dentro e in parte mi ha formato. L’ho accettata e la accetto. E questo è stato reso possibile dalla “zona franca” del silenzio che ha accompagnato suoni e rumori per il mio abbondantissimo mezzo secolo di vita. Una pausa di qualche ora, magari nel cuore della notte; un luogo diverso e lontano, fosse anche un dirupo; una fuga mirata e disintossicante. Perché il silenzio è tale, anche e soprattutto nel linguaggio musicale, come spazio di assenza tra due rumori o tra due suoni. E dalla sua misura acquista senso anche tutto il rumore che ne resta.

Ahinoi, tutto questo non è più: le “zone franche” del silenzio sono scomparse quasi del tutto, sgretolate come i ghiacciai dall’invasione sonora che ha occupato in modo totalizzante luoghi e tempi del pianeta. Ovvero si è avverato – nessuno in realtà ne dubitava – quanto preconizzava il grande Guido Ceronetti un bel po’ di anni fa nel suo leggendario Sacrificio al dio suono:

“Decibel è qualcosa di più che una misura: si è materializzato, è qui. Con l’obiettivo dello sterminio della coscienza. Un’invasione sonora è nuova, nella torvità delle esistenze umane. Ed è un flagello epidemico, uno dei tanti – il più oscuro, il meno afferrato come tale. Il linguaggio, grande vinto, il linguaggio strangolato da rimozioni senza numero della verità e del pensiero, chiama tuttora musica queste angosciose presenze sonore, questo strano potere.”

So bene, e lo sa Ceronetti per primo, che il linguaggio è ambiguo e che certi discorsi, viaggiando sempre sul filo del paradosso filosofico, rischiano di essere fraintesi, generando in chi legge l’impressione che un moralismo bacchettone voglia infilare nel grande sacco da buttare tutte quelle forme musicali che piacciono ai giovani e che sono ovviamente rumorose. In realtà Ceronetti ce l’ha con il suono invasivo, quello ad impossibile volume e praticato senza pause alcune, in ogni dove e in ogni come, non necessariamente musicale e non necessariamente discotecaro. Chi segue i suoi scritti sa che nel novero dei suoni che devastano la mente ci stanno alla stessa stregua i suoni della guerra (le bombe, le sirene, le urla) e quelli della “superdroga contro cui non c’è difesa”, la TV che lui più d’una volta ha invitato a fare a pezzi:

“C’è qualcosa di più schifoso? Assorbire dei miasmi di contagiosissima violenza, dei virus di fanatismo sanguinario e spargerli immediatamente, o dopo un tempo calcolato per renderli più attivi, nelle pieghe cerebrali di tutta questa terrificante umanità ridotta a uno smisurato polipo di ricettività psichica, passiva al di là del dicibile, ammasso di confusione mentale in cui penetra e agisce qualunque tipo di persuasione?”

Da Fate a pezzi la TV, un articolo scritto nel ’95 e che acquista un preciso significato se pensiamo alle attuali polemiche sugli insert pubblicitari sparati al doppio del volume… ma torniamo all’invasione sonora. Alcuni giorni fa, in una strada centrale di Bassavilla, è successo un episodio di nessuna importanza, ma che a suo modo ci racconta della piaga in corso d’opera. Passa una macchina a bassa velocità di crociera – giusto perché chi la guida deve farla vedere e soprattutto farla sentire -, automobile e autista in purissimo stile Fast and Furious, con casse stereo all’interno e luci stroboscopiche con decibel fuori misura sul drum and bass hip-hop, e i cristalli di una vetrina si frantumano come se qualcuno ci mitragliasse sopra. Il proprietario – che dall’interno ha vissuto in prima persona l’invasività dei bassi, prima come una stilettata nelle orecchie e poi come una scossa di terremoto sotto i piedi (tale risulta la percezione) – esce tutto infuriato per urlare qualcosa dietro al furious e scopre di non sapere che rimproverargli. Forse avverte qualcosa di sbagliato nell’implicita equazione: “Abbassa il volume che mi spacchi la vetrina”. Ma è il tipo che scende dall’auto che rimodella il futuro antropologico della triplice osmosi uomo/macchina/suono: è conciato come Vin Diesel, muscoloso e rasato, canotta e polsiere, ma è fuso. Non parla, non c’è, la materia cerebrale è poltiglia. Non si può uscire di colpo da una di quelle casse da morto su quattro ruote senza la necessaria decompressione. E il confronto tra i due va oltre il grottesco: uno non parla perché non sa come formulare la sua accusa, l’altro non parla perché le parole in genere le vive come un optional fastidioso, e comunque al momento è assente, sta ancora dentro il drum and bass. E, come scrisse Ceronetti, è il linguaggio il grande sconfitto. Assente la comunicazione, il commerciante mette le mani addosso all’altro. Ed è il trionfo della maligna energia “di guerra” che sta appestando il pianeta, un terrificante eccesso di Yang per dirla con i seguaci di Georges Oshawa.

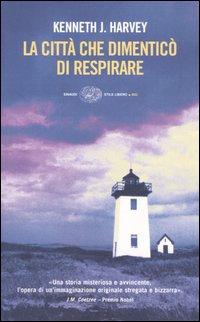

Ci sono libri e film in giro che indirettamente ci parlano dell’invasione sonora. Se non l’avete ancora letto, recuperate La città che dimenticò di respirare del canadese Kenneth J. Harvey che, fra le altre cose – che sono tante -, è anche un notevolissimo horror. Nelle sue pagine circola una tesi che piacerebbe a Ceronetti: gli spettri sono scomparsi dal mondo (o quanto meno dal piccolo mondo di pescatori dell’isola di Terranova in cui si ambienta la storia) nel 1952, l’anno in cui arrivò la televisione con i suoi rumori e le sue musiche. Spettri e fantasmi che avevano tante cose da raccontare ai vivi, ma qualcosa nell’aria al seguito della TV li “sfilacciò”. Non vi racconto come gli spettri nel libro decidano di tornare – è sintomatico soltanto il fatto che sia la catastrofe la cifra del loro ritorno -, ma è pertinente precisare, come lo fa Harvey, che trattasi di microonde, erergia invasiva del suono privo di orchestra e di direttore della medesima che “assuca lu corpe, dà na sete brutta“, ovvero ti prosciuga della linfa vitale. Al che, mettendo in preventivo anche un piccolo abbiocco, tuffatevi ne Il grande silenzio di Philip Gröning [all’inizio dell’articolo, la locandina ingrandibile cliccandoci sopra], 162 minuti di taciti rituali di vita monastica nei quali lo spettatore può concentrarsi sulla profondità e sul valore linguistico della quiete come assenza di suono, scoprendo anche che il silenzio è “pieno” di idee, sensazioni, pensieri e umori.

Ci sono libri e film in giro che indirettamente ci parlano dell’invasione sonora. Se non l’avete ancora letto, recuperate La città che dimenticò di respirare del canadese Kenneth J. Harvey che, fra le altre cose – che sono tante -, è anche un notevolissimo horror. Nelle sue pagine circola una tesi che piacerebbe a Ceronetti: gli spettri sono scomparsi dal mondo (o quanto meno dal piccolo mondo di pescatori dell’isola di Terranova in cui si ambienta la storia) nel 1952, l’anno in cui arrivò la televisione con i suoi rumori e le sue musiche. Spettri e fantasmi che avevano tante cose da raccontare ai vivi, ma qualcosa nell’aria al seguito della TV li “sfilacciò”. Non vi racconto come gli spettri nel libro decidano di tornare – è sintomatico soltanto il fatto che sia la catastrofe la cifra del loro ritorno -, ma è pertinente precisare, come lo fa Harvey, che trattasi di microonde, erergia invasiva del suono privo di orchestra e di direttore della medesima che “assuca lu corpe, dà na sete brutta“, ovvero ti prosciuga della linfa vitale. Al che, mettendo in preventivo anche un piccolo abbiocco, tuffatevi ne Il grande silenzio di Philip Gröning [all’inizio dell’articolo, la locandina ingrandibile cliccandoci sopra], 162 minuti di taciti rituali di vita monastica nei quali lo spettatore può concentrarsi sulla profondità e sul valore linguistico della quiete come assenza di suono, scoprendo anche che il silenzio è “pieno” di idee, sensazioni, pensieri e umori.

Non vagheggio ovviamente – anche perché sono ancora, di tanto di tanto, un musicista che contribuisce nel suo piccolo alla rumorosa invasione – su un mondo avvolto nel silenzio i cui rumori vitali siano giuridicamente controllati. Però una collettiva presa di coscienza è urgente se non indispensabile, perché l’energia incontrollata del suono e dei rumori e la sparizione dei “grandi silenzi” dalla nostra vita rischiano di diventare il disvalore aggiunto alla stregua di quel piombo che accelerò la decadenza dell’antica Roma intorno all’anno 400. C’è una tesi, infatti, tutt’altro che peregrina perché basata su rilievi archeologici, che attribuisce fra le cause principali della caduta dell’impero una generale e progressiva intossicazione da piombo della gente romana. L’acqua per le forniture idriche scorreva nelle condutture di piombo, le persone bevevano in coppe di piombo e nelle botti, per conservare e addolcire il vino, si metteva l’ossido di piombo. Beoni e crapuloni i romani già lo erano allora, ma tutti in ogni caso bevevano acqua e facevano da mangiare in contenitori di piombo. L’avvelenamento fu progressivo, silente e implacabile: dall’inziale apatia stile Vin Diesel con cervello fritto si passò alle paralisi degli arti e alla demenza. Lettere, idee e monumenti cessarono di esistere. Nell’impero romano d’oriente si usava bere e mangiare nel coccio e non accadde nulla del genere.

Mefitica invasione, lavaggio della coscienza con cadaveri mentali che sfuggono a ogni calcolo, così dice Ceronetti. Magari un po’ d’ironia in più non guasterebbe, ma di sicuro dobbiamo cominciare a gestire il fenomeno. E soprattutto a non farci guidare, né comandare, dai suoni. E difenderci dalle microonde. E parlare un po’ di più con gli spiriti…