di Franco Pezzini

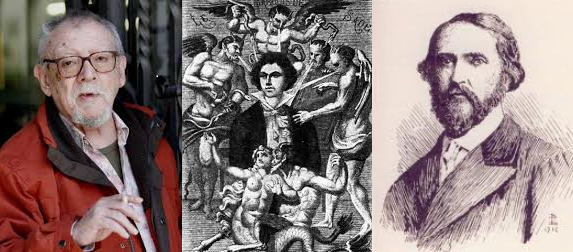

Un anno fa, il 2 aprile 2013, moriva Jess Franco, uno tra i grandi provocatori del cinema del Novecento. Ma in fondo ancora di quest’inizio di secolo, visto che il brillante, pestifero vecchietto aveva diretto dal 2000 una quindicina di pellicole; e benché malconcio, confinato su una sedia a rotelle, schiantato dalla morte nel 2012 della compagna e complice di infinite avventure su schermo, Lina Romay, aveva continuato a lavorare – con quella furia registica che in altri tempi gli aveva permesso picchi da tredici film all’anno, e ora lo vedeva necessariamente concentrare le forze. Il suo Alligaytor, aka Revenge of the Alligator Ladies, è apparso postumo nell’ottobre 2013 al Sitges Film Festival: e quale congedo a una realtà che non aveva cessato di stuzzicare e sbeffeggiare, quel corteggio finale di procaci Coccodrille quasi a satira di una Danza delle Ore sembra almeno adeguata.

Anche coloro che non amano (o decisamente detestano) i film di Franco non possono non riconoscere la sua cultura e poliedricità, l’amore rabbioso per il cinema, la forza visionaria e insieme lo spudorato pragmatismo, la capacità di giocare con le attese di un mercato ma insieme di trascenderle sul filo di ricerche e ossessioni personalissime. Per chi invece quelle pellicole le ama – magari non tutte e comunque in modo non acritico, ma quale insieme di un unico percorso, qualcuno dice di un unico film – l’anniversario del 2 aprile trattiene indubbiamente una vena di malinconia. Di fronte alle sue duecentouna regie, alle centosettantaquattro sceneggiature e a tutto il resto – produzioni, comparsate da attore, direzioni di fotografia e prove da compositore (tante, con quel gusto della musica che pervade tutti i suoi film) – si constata come il cinema abbia davvero perso un protagonista. Un protagonista che solo in tempi recenti, assurto ad autore di culto, ha potuto incassare almeno una certa misura di riconoscimenti.

Ma il calendario gioca strani scherzi: e questa prima ricorrenza cade suggestivamente nello stesso 2014 in cui insieme si ricordano e si celebrano (o meglio si celebreranno presto, con iniziative in tutto il mondo) altri due personaggi-chiave dell’immaginario postmoderno. Proprio alla loro luce possono anzi cogliersi dimensioni importanti della figura di Franco e del suo contributo a quello stesso immaginario: un colpo d’occhio oltre lo specifico degli studi sul cinema, a immergersi piuttosto nel pelago delle mitologie di un’epoca e delle relative categorie simboliche.

Alla fine dell’anno ricorrerà anzitutto il bicentenario della morte di un altro personaggio scomodo – forse persino più scomodo del Nostro, visto che si tratta di Donatien Alphonse François de Sade, il Divin Marchese, nato nel 1740 e morto appunto il 2 dicembre 1814: e in un certo senso l’intera opera franchiana rappresenta una sorta di originale, libera esegesi di quella di Sade. Se la demonizzazione acritica del libertino, la frequente incomprensione della sua opera e del suo stesso profilo di uomo gli hanno procurato una maschera teratologica poi spesa anche nel cinema, nessun altro regista ha incalzato Sade con la fedeltà di Franco, nulla concedendo al sadomaso modaiolo, alla mummy pornography che tanto piace nell’età delle Cinquanta sfumature. Fedeltà, certo, ma nel senso di una liberissima ispirazione che vede il legato di Sade raccolto attraverso due principali tipi di approccio.

Il primo è evidentemente quello della trasposizione di opere sadiane. Un’operazione ora nel segno del melodramma in costume con sberleffi, come in quel Marquis de Sade’s Justine, 1968, che pur privando la protagonista – una giovanissima Romina Power – dell’originaria, torbida dialettica tra innocenza ed equivoca vocazione di vittima, la circonda di un divertito circo di furfanti; e il presentarla come uno spettro che visita in cella lo stesso Sade – un grande Klaus Kinski, forse il Marchese più emblematico mai apparso su schermo – già dice qualcosa dei fantasmi che visiteranno il regista. Ma altrove la luce è ben più livida e raggelante: come nel seguito ideale del Justine, quel Philosophy in the Boudoir, 1969, in cui l’attrice austriaca Maria Rohm, la Juliette dell’altro film, offre nel ruolo di Madame de Saint-Ange un’ottima interpretazione di tristezza e perversione, resa più coinvolgente dalla trasposizione in età contemporanea. Se spesso e comprensibilmente a fianco di Franco si proiettano le ombre ideali di due interpreti paradigmatiche, Soledad Miranda e Lina Romay, ricordare Maria Rohm non significa solo restituire a una stagione precedente dell’opera franchiana la sua storica protagonista, ma anche mettere a fuoco l’impatto di quest’attrice – capace di conciliare sfumature di innocenza e di male con efficacia spiazzante – su tutto un immaginario del pubblico.

La fine del sodalizio tra Franco e il produttore Harry Alan Towers – che ha fortemente voluto questi primi due titoli sadiani, e di cui Maria è moglie – segna a quel punto l’avvio di un’altra fase ormai leggendaria, quella appunto con Soledad Miranda come fetish actress: ed Eugénie (aka De Sade 2000), 1970 che la vede protagonista, radicalizza ulteriormente l’approccio. In questo film terribile, desolatamente sadiano (da Eugénie de Franval) e che nella sua algida amarezza e nella stilizzazione delle scene ben poco concede alle prurigini, lo stesso Franco ricopre un ruolo di testimone, indagatore, ammonitore e voyeur che poi riproporrà ossessivamente in altre opere. E che in qualche modo prefigura – penso alla scena finale, di fronte a Eugénie morta – la parabola di un rapporto personale, con lo straziato congedo di lì a poco da Soledad schiantata in auto a Lisbona.

Se la morte dell’attrice lascerà incompiuto un Juliette, 1970, che doveva vederla nuovamente protagonista, vari altri titoli della filmografia franchiana rimanderanno a Sade più o meno direttamente. Così, a parte un incompiuto De Sade’s Juliette, 1975, che attraverso alchimie produttive varie riemergerà con inserti hardcore concluso da Joe D’Amato, sempre da un episodio di Justine Franco trae Sinfonía erótica, 1979; mentre La Philosophie dans le boudoir gli ispira nel tempo, dopo il film del ’69, Plaisir à trois, 1973, il porno Cocktail spécial, 1978, Eugenie (Historia de una perversión), 1980, lo sperimentale destinato a circuiti erotici Gemidos de placer, 1982, una Historia sexual de O, 1984 che non c’entra affatto con quella di Pauline Réage, e ancora (in modo più o meno diretto) Tender Flesh, 1998.

Si può obiettare che, di tutta l’opera di Sade, Franco limiti l’interesse a tre o quattro titoli tormentosamente richiamati. Ma va detto che a fianco delle (pur libere) trasposizioni, è un po’ tutto il panorama della produzione franchiana attraverso l’estrema varietà dei generi frequentati (dal musical alla commedia poliziesca, dallo spy movie all’horror classico, dal gore al WIP – women in prison, per l’appunto – e al dramma in costume, dal sexploitation all’hardcore) a richiamare il Divin Marchese: negli aspetti più superficiali – le concessioni (appunto) al sadismo – come nella contemplazione raggelata della natura umana fino al delitto, nel sarcasmo, nella dimensione teatrale delle pulsioni e in una sorta di continua fuga e prigionia. Come in Sade, i film di Franco ostentano anzi – a partire dai titoli – una processione continua di protagoniste al femminile: eroine perseguitate o persecutrici, agenti segrete o Amazzoni in peplum, sempre soggette (od oggetti) delle più varie inquietudini o turpitudini sessuali, ma contemplate con uno sguardo paradossalmente ammirato e uno strano, sghembo ma genuino riconoscimento di universo e sessualità femminili.

Franco esegeta, dunque; ma anche mitologo, mitografo, nel suo incalzare grandi icone popolari (soprattutto di letteratura e cinema di genere) e rielaborarle in un pantheon – o pandemonium – personalissimo, un sistema cangiante da un film all’altro attraverso sviluppi sfuggenti e metamorfici come nei sogni o nel delirio febbrile. Una galleria insomma in cui rilegge epopee e miti con uno stile tutto proprio e, spesso, commercialmente rischioso: e veniamo qui al tema del secondo bicentenario 2014. Stavolta di una data di nascita, visto che il 28 agosto 1814, pochi mesi prima della morte di Sade, nasceva a Dublino Joseph Sheridan Le Fanu, l’immenso scrittore fantastico poi morto nel 1873 poco dopo aver liberato nel mondo la sua creatura più celebre, la vampira Carmilla (‘The Dark Blue’, 1871-1872). Della quale Franco, pur non trasponendo mai la vicenda in forma diretta, richiamerà con libertà d’artista alcune ipostasi/anagrammi con tale potenza da impattare in modo irreversibile sulla nostra fantasia.

Per inquadrare tale scelta è opportuno considerare almeno in termini generali il pandemonium franchiano. Vi troviamo anzitutto il continuo ritorno di figure “canoniche”, cioè tratte da un immaginario tradizionale: le fonti sono la letteratura gotica (Frankenstein, Dracula, gli Usher) e l’orrore cinematografico (zombie, cannibali), la fiction popolare (Fu Manchu, Mabuse, Maciste), le pagine nere della storia (il giudice Jeffreys, Jack lo Sventratore), e la mitologia erotica anche oltre Sade (Emmanuelle, anche se il personaggio non doveva chiamarsi come l’eroina di Louis-Jacques Rollet-Andriane e la scelta è imposta dal produttore; la citata “O” pseudoreagiana; Greta la Donna Bestia ispirata all’aguzzina nazista Ilsa di Don Edmonds anche nell’identica interprete Dyanne Thorne). Il tutto, si è detto, in termini estremamente autonomi e provocatori, dominati dai suoi spettri sessuali e da una straordinaria libertà onirica. E in effetti la stessa cifra anagrammatica che permette l’eterno ritorno della vampira di Le Fanu (Mircalla, Carmilla, Millarca…) non è inadeguata alla continua contaminazione tra generi e vicende della mitologia di Franco. Di film in film i personaggi mutano così connotati e sapore (basti pensare allo scarto tra il Dracula che fa interpretare a Christopher Lee nel 1969, forse il più fedele mai apparso nel cinema, e quello più personale, straniante e grottesco che nel ‘72 reinventerà per Howard Vernon); appaiono trasfigurati e reimpastati tra provocazione creativa e ironia (si pensi alla pseudowildiana Doriana Gray, o a quel dottor Wong definito da qualcuno il Fu Manchu dei poveri); sono fatti incontrare in disturbate macedonie tra appetiti popolari e gioco cinefilo. A volte l’evocazione riguarda figure canoniche, per esempio i vecchi mostri Universal; ma altrove Franco fa reagire la chimica di personaggi “classici” a contatto con altri da lui inventati, per esempio un Mabuse pseudo-langhiano con il proprio Orloff, figura cangiante di mad doctor attorno a cui muove un intero clan familiare.

A fianco infatti delle figure canoniche il suo pandemonium ne istituisce continuamente altre, rielaborate da stereotipi popolari – lo scienziato criminale, il servo bruto dall’insospettabile sensibilità, la damsel in distress, la pervertita assassina… – e declinate esse pure in modo diverso di film in film. Tanto più che l’eterno ritorno degli stessi fetish actors (alcuni attivi nel ben diverso sistema Hammer come Lee, Dennis Price, Herbert Lom, altri propri di Franco come Soledad Miranda, Lina Romay e Maria Rohm, Vernon e Kinski, Anne Libert, Britt Nichols, Monica Swinn, Antonio Mayans, Jack Taylor, Paul Müller, Janine Reynaud…) consolida i giochi di ruolo del sistema. Visto poi che delle pellicole franchiane esistono versioni diverse (eventualmente per diversi mercati di distribuzione: scene presenti solo in una o nell’altra, talvolta un diverso significato generale, persino diversi nomi dei personaggi), magari con più titoli, o invece incompiute e “completate” da altri, il sistema presenta un’imbarazzante fluidità.

D’altra parte, il pragmatismo del Nostro gli permette anche di gettarsi su temi di successo appropriandosene e rileggendoli con l’evidenziata libertà: e per esempio l’uscita il 4 ottobre 1970 del film Hammer The Vampire Lovers, in Italia Vampiri amanti, con Ingrid Pitt come Carmilla, nonostante una certa avversione di Franco per lo stile della casa britannica non può passare inosservata. In quegli anni di provocazione, l’eversione sessuale e in particolar modo omoerotica è un tema cavalcato con baldanza nel cinema di genere, in specie nelle storie di vampiri – il cui contenuto mitico stempera agli occhi dei censori l’irrappresentabile. In quella che verrà definita “the Golden Age of the Lesbian Vampire” la Hammer farà così seguire a The Vampire Lovers – su toni sessuali anche diversi, ma sempre ammiccanti – un’intera serie di sequel, il cosiddetto “ciclo Karnstein” dal nome del casato di Carmilla: dunque il parallelo progetto franchiano di una rilettura di Dracula al femminile, con una predatrice innamorata dell’eroina, pare debba almeno qualcosa alle riletture britanniche di Le Fanu.

Nasce così Vampyros Lesbos, 1971, con l’incantevole, malinconica contessa Nadine (o Nadia, nella versione alternativa spagnola Las vampiras, non solo molto più castigata ma con curiose differenze di sceneggiatura) interpretata da Soledad Miranda: l’attrice è già apparsa come Lucy ne Il conte Dracula di Franco, 1970, ma ora ricompare trasfigurata nella magnetica mattatrice di un’intensa e breve stagione. Incalzata da una serie di strani sogni, l’avvocatessa Linda giunta all’isola di Nadine per la pratica dell’eredità di Dracula cade sotto il fascino di lei: e inizia così una storia di furiosa attrazione e insieme rabbioso rifiuto che ben può richiamare quella tra Laura e Carmilla nel romanzo. Alla fine Linda ucciderà Nadine, ma la conclusione risulta lefanuianamente oscura: soccorsa dagli uomini (uno sbiadito fidanzato e uno psicanalista che può evocare certi miopi medici salutisti di Le Fanu), l’avvocatessa è trovata sola nella villa. Nessun cadavere resta a dimostrare che Nadine sia mai esistita: Linda ha sognato tutto, o l’amante si è compenetrata in lei rivestendo il suo corpo come mostrava abilmente di fare, mezzo film prima, nella performance con un manichino in un locale notturno? Opportunamente, e nel rispetto della radicale ambiguità della vicenda, si è menzionata la cifra della “lesbian re-birth” – una rinascita a diversi livelli – con significative connessioni a Carmilla. Nei fatti la distruzione finale di Nadine lascia anche lo spettatore, idealmente come la narratrice di Le Fanu, in desiderante ascolto del passo di lei oltre la porta del salotto.

Ma negli anni successivi alla scomparsa di Soledad che devasta Franco, il legato lefanuiano di Vampyros Lesbos viene raccolto in altre sue opere. Per il regista, il tema vampiresco – tanto agevolmente riconnettibile a fantasie sessuali – risponde in qualche modo a dimensioni del profondo, e tornerà ancora in pellicole recenti: ma in quei primi anni Settanta sedimenta insieme generali provocazioni d’epoca e l’elaborazione di un lutto personalissimo. Esce così anzitutto, sull’onda delle sue folli rielaborazioni all monsters, La fille de Dracula, 1972, dalle ormai torride, ginniche fantasie omoerotiche: e se è vero che ammicca al vecchio Dracula’s Daughter della Universal, 1936 – le cui suggestioni omosessuali erano state guardate con sospetto già all’epoca – ora troviamo una protagonista, Luisa, che appartiene alla famiglia (guarda caso) Karlstein. Per quanto insomma la bionda, statuaria interprete Britt Nichols resti distante dalla silhouette del romanzo, la sua interpretazione trabocca di minaccioso erotismo e insieme di una letargica, insoddisfatta accidia – nel sesso, nell’uccidere – che può richiamare alla linfatica creatura di Le Fanu.

Ma a distanza di un paio d’anni il Nostro ritorna sul tema: e ora con un altro dei suoi titoli più leggendari, quel La comtesse noire uscito a partire dal 1974 in una pletora di versioni – in Italia il titolo più noto è Un caldo corpo di femmina – e che vede i connotati fisici di Carmilla e poi di Soledad (sottile, capelli scuri) richiamati in qualche modo da una nuova attrice, quella Lina Romay che diverrà partner del regista. Irina von Karlstein (riecco la variazione al Karnstein di Le Fanu) vive “a occidente”: non in quello stiriano del romanzo ma a Madera, cioè, in termini mitici, nell’occidente per antonomasia delle culture antiche, velato dalle nebbie del regno dei morti. Come Carmilla, anche Irina è giovane, griffata da un titolo di contessa, e ha un legame maledetto con i propri avi; svela simili caratteristiche di fragilità e accidia, bestialità nel nutrirsi e nell’uccidere, inquietudine erotica; si muove di giorno, ma sa apparire come un fantasma e il suo orizzonte non pare minacciato da santabarbare esorcistiche di sorta; e su tutto regna un clima di malinconia almeno prossimo a quello del romanzo. Irina poi è bisessuale, anche se il suo innamoramento fatale riguarderà un uomo: se anzi in alcune versioni “ammorbidite” del film si nutre in modo convenzionale di sangue, in quella principale attinge fatalmente al seme delle vittime – in una disinvolta saldatura di arcaici miti mediterranei, surrealismo e provocazione softcore. E anche la sua fine, che la consegna a una scomparsa tra le nebbie dei morti, è circonfusa di struggente malinconia.

Si potrà obiettare che in questi film – come poi in pellicole franchiane meno note e più tarde, per esempio Vampire Blues, 1999, dove la turista americana Raquel è insidiata anche sessualmente dalla vampira Irina von Murnau – la connessione con Le Fanu rimane indiretta: e il cultore di letteratura gotica può restare interdetto dal confronto tra un elegante, lieve e allusivo capolavoro della narrativa ottocentesca e pellicole che riflettono in modo tanto esplicito le ossessioni sessuali di Franco, la sua abilità ma anche i limiti (certi dialoghi risibili, per esempio). Però nella pozza dei miti – come qualcuno la chiama – la scomposizione/ricomposizione di personaggi è continua, e la libertà dell’anarchico Franco nel rimodellarli non nega le loro radici. Nei fatti, anche sul fronte Le Fanu, pochi registi sono tornati con tanta insistenza sulle medesime suggestioni; e dopo le sue Contesse nere la percezione collettiva dell’archetipo della vampira – malinconica e vorace, sfuggente e sconfitta ma capace in qualche modo di restare – è irreversibilmente mutato. Prima ancora che esplosivi soggetti erotici, Franco rende Nadine, Luisa, Irina fantasmi dei quali innamorarsi: un legato ancora, in fondo, del romanzo di Le Fanu.

Le memorie di calendario possono suonare un po’ troppo istituzionali, e i coccodrilli celebrativi lasciano il tempo che trovano. Non tutta l’opera di Franco, del resto – incalzata dalla sua furia registica ma anche da bisogni alimentari, da pressioni sciagurate di produttori a monte, e in seguito da manipolazioni del girato da parte di altri registi – appare egualmente interessante. Ma il nostro sguardo, quello del cinema dei nostri giorni ma anche del nostro immaginario, è in qualche misura debitore del suo.