di Roberto Romani

di Roberto Romani

[da “l’Unità”, 17 luglio 1968]

Per undici mesi – dal novembre ’66 all’ottobre ’67 – Ernesto “Che” Guevara tenne il comando di un gruppo di guerriglieri nella provincia di Santa Cruz, sud-est della Bolivia. Erano una quarantina di uomini di diverse nazionalità. Alcuni venivano da Cuba, altri – come Ciro Bustos – dall’Argentina, altri dalla guerriglia peruviana. E tra questi Juan Pablo Chang detto “El Chino”. La pattuglia boliviana era stata reclutata dai fratelli Coco e Inti Peredo. Tutti intellettuali o contadini poveri, rappresentavano quel tipo di alleanza che Regis Debray ha teorizzato come base dei focos della lotta armata.

Il progetto era di accendere la ribellione su tutta la scala del continente sotto un unico comando destinato a dirigere e a coordinare una successione di guerriglie lungo la dorsale andina. Così era scritto già nella seconda “Dichiarazione dell’Avana” (“La Cordigliera delle Ande sarà la Sierra Maestra dell’America Latina”) e nei lavori più importanti di Guevara che aveva preconizzato l’esplosione di “due, tre molti Vietnam”.

A unificare la rivoluzione dovevano stare non solo certe affinità politiche, sociali e culturali delle nazioni sottosviluppate dell’emisfero, ma anche la prevista repressione militare nordamericana. La impresa che le colonne di Fidel e Raul Castro, Camilo Cienfuegos e Guevara avevano condotto vittoriosamente a termine a Cuba, calando dalle montagne di Oriente e avanzando su Las Villas e la capitale, veniva ideata ora sullo scacchiere di interi Stati.

Questo piano fu sventato dall’esercito del dittatore Barrientos tra il settembre e l’ottobre dell’anno passato. La formazione partigiana venne falciata a tre riprese. Per prima cadde la retroguardia di Joaquin, tagliata fuori dal resto del gruppo, poi l’avanguardia di Coco Peredo, mandata in esplorazione. Gli uomini di Guevara vennero accerchiati e sterminati in una gola della montagna vicino Higueras. Si difesero fino alla fine, rispondendo colpo su colpo alle forze che li soverchiavano.

Guevara rimase ferito, ma non mortalmente. Lo fecero prigioniero e il giorno dopo lo uccise una soldataglia ubriaca su ordine diretto dei capi di La Paz. Le testimonianze parlano della sdegnosa fierezza del “Che” nelle ultime ore. Dei suoi compagni, solo quattro o cinque erano riusciti ad allontanarsi nella boscaglia. Vagarono mesi e mesi sugli altipiani prima di mettersi in salvo oltre la frontiera cilena. Tra i dirigenti soltanto Inti Peredo sembra sia sfuggito all’imboscata, ma non si è saputo più nulla di lui.

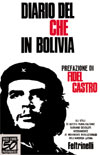

L’odissea partigiana di quegli undici mesi è documentata giorno per giorno e per mano dello stesso Guevara. Egli ne fu il cronista come lo era stato dei pasajes de la guerra revolucionaria a Cuba. Usava, infatti, tenere un diario che aggiornava scrupolosamente negli intervalli fra le marce e gli scontri a fuoco. Fu ritrovato nel suo zaino e sequestrato dalle autorità boliviane come una sorta di trofeo. Qualcuno, però, è riuscito a far giungere a Cuba la fotocopia. Ne è stata comprovata l’autenticità. Tradotto in molte

lingue con una prefazione di Fidel Castro è già pubblicato anche in Italia [ora ripubblicato da Feltrinelli in occasione del cinquantesimo anniversario della casa editrice, a 10 euro, ndr].

È una narrazione cruda, scarna. Quotidianamente, in mezzo a terribili peripezie, Guevara sottopone a conlrollo lo svolgimento dei fatti secondo un’analisi impietosa. Non c’è una sbavatura “letteraria” o una vibrazione retorica che tradisca l’asciuttezza classica dello stile. È l’azione che viene in primo piano, rappresentata per quadri rapidi e scomposta con precisione nei suoi elementi. Ora è il guado del Rio Grande dove annegano due partigiani, ora è la caccia agli uccelli selvatici nel tentativo disperato di placare la fame, o il contatto col nemico, la fine dei compagni feriti in battaglia e dissanguati, la ricerca ansiosa di sentieri per la ritirata nelle giungle, la crudele sofferenza del “Che” sfiancato dall’asma e privo di medicinali, i fenomeni di indisciplina che corrompono l’organizzazione comunitaria del distaccamento.

Sequenze di un’allucinante tragicità vengono registrate con fredda ironia e senza indulgenze “eroiche”, nella convinzione che si preparano prove peggiori. Guevara sorveglia gli errori della pattuglia, le imprudenze, i sintomi di demoralizzazione, la ritrosia dei “lavativi”, con la preoccupazione di ricavare dalla anatomia della guerriglia il suo piano di lavoro. E tra gli “errori” sembra che egli ponga la sua malattia e che se la rimproveri come un guasto che impedendo all’uomo di diventare “una fredda macchina per uccidere” il “nucleo esemplare, d’acciaio”.

“Io sono un rudere umano e sono arrivato a perdere l’autocontrollo. Questo non succederà più”. Oppure è la confessione di un momento di stanchezza, di indecisione: “Passa un camion dell’esercito. Due soldatini avvolti in una coperta. Non ho avuto il coraggio di sparargli”. Ma poi è uno scatto della volontà, un appello a tutte le risorse della resitenza fisica e morale: “Bisogna prendere grandi decisioni, un tal genere di lotta ci dà l’occasione di trasformarci in rivoluzionari, il più alto gradino a cui può giungere l’uomo, ma anche di diventare uomini nel senso completo della parola. Coloro che non riescono a raggiungere nessuno di questi livelli devono dirlo e lasciare la lotta.

Nelle ultime settimane ricorrono sempre più frequenti annotazioni come questa: “Sto male, ho una fame atroce e l’asma è implacabile”. La radio di campo capta gli annunci dell’esercito che ha scoperto le tracce della banda e che risale il fiume Nacahuasu e i canyons della sierra. Aerei ed elicotteri sorvolano i massicci montagnosi, arriva la notizia dell’agguato che ha sorpreso la retroguardia, a La Paz sbarcano i “berretti verdi”, addestrati dagli americani (“forse — commenta Guevara — è il primo episodio di un nuovo Vietnam”) e gli scontri si infittiscono perché le truppe regolari sono a poche leghe e stringono i guerriglieri in un cerchio.

Il filo di tutta la vicenda passa attraverso le “analisi del mese” che Guevara traccia diligentemente osservando variabili e costanti delle operazioni secondo una diagnosi politico militare sempre più pessimistica. All’inizio il motivo conduttore è la preparazione politica dell’impresa, poi lo scontro con il segretario del Partito comunista boliviano sul comando da darle e infine la ricognizione del teatro di guerra, l’incorporazione dei vari reparti, la marcia, fino al 23 marzo: quel giorno la guerriglia dà il suo primo segnale colpendo a morte sette soldati e da allora comincia la caccia.

Più si va avanti, più affiora nel diario il presentimento della sconfitta. Non la sconfitta come “destino”, ma come risultato di un’equazione mancata. Vengono meno i fattori principali della guerra per bande e il più omportante di tutti: l’appoggio dei contadini. In Guerra de guerrillas e in altri saggi Guevara ha individuato nell’adesione attiva del campesino la condizione sine qua non della lotta armata mediante la quale il guerrigliero si converte da bandido in riformatore sociale e arriva a controllare e a difendere intere regioni di un territorio, a istituire un “governo in pericolo” e a legiferare in nome suo.

Ma il contadino nel quale si imbatte il “Che”, il quechua e l’aymarà degli altipiani e della foresta non è il contadino dell’Oiente cubano. Egli non collabora e non entra nella colonna partigiana, ma diffida, fugge e fa il delatore. Mentre i guerriglieri cadono ad uno ad uno, non arriva dalla campagna neanche una recluta. Il contadino appare come un’insidia. Terrorizzato dalle minacce e dalle rappresaglie dell’esercito, bisogna pagare perché non parli. Allora la campagna diventa una trappola e la città lontana, bastano pochi arresti per spezzare i collegamenti mentre sui bacini minerai dove si addensa una massa operaia dalle grandi tradizioni rivoluzionarie si abbatte una repressione feroce.

In un tale contesto la guerriglia non riesce a diventar un “fronte”; il partigiano braccato e l’esercito che è sui suoi passi lo costringe a stare continuamente sulla difensiva, ad agire nella stessa area col pericolo imminente dell’accerchiamento. “Il compito più importante è squagliarsela”, scriverà Guevara a fine settembre. L’epilogo sopravviene una settimana dopo.

Il diario si fa leggere con emozione e con ammirazione. Ma poiché “Che” Guevara non è un Robert Jordan qualsiasi, bensì una delle ipotesi della lotta rivoluzionaria in America Laina, la sua campagna boliviana andrà studiata non acriticamente insieme al retroterra delle motivazioni teoriche e politiche. Forse non aiuta abbastanza in questo la polemica introduzione di Fidel Castro dove sembra prevalere più la volontà di assolutizzare che non di storicizzare l’esempio del “Che”. Esempio che non ha certo bisogno di verifiche sul piano della moralità rivoluzionaria, ma che può essere davvero stimolante e ricco di concrete suggestioni se rimanda alle effettive condizioni di partenza della battaglia per il socialismo in quel continente

Problemi del rapporto tra la guerriglia e l’organizzazione politica degli operai e dei contadini, combinazione delle diverse forme di lotta o priorità dell’una sull’altra nelle situazioni specifiche, unità delle forze del piano e della montagna: sappiamo che di tutto ciò si discute nelle file dei partiti e dei movimenti rivoluzionari latino-americani ed è ovvio che si discute non delle vie più comode da battere, ma di quelle più efficaci davanti a un nemico come quello yanqui che è a sua volta una gigantesca macchina per uccidere e asservire. Ed è pacifico che “il dovere di ogni rivoluzionario è di fare la rivoluzione”. Laddove la rivoluzione non può prodursi che nell’insopprimibile originalità delle sue forme e nella coesione di tutte le forze, nessuna esclusa, su cui deve contare per essere più temibile di un atto della volontà rebelde.