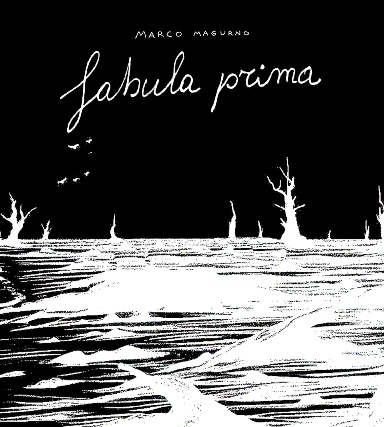

di Marco Magurno

Il sole splendeva, non avendo altra scelta, sul nulla di nuovo.

Il sole splendeva, non avendo altra scelta, sul nulla di nuovo.

Samuel Beckett, Murphy

C’era una volta la specie, il fuoco sulle campate dei cieli e poi la cenere, splendida e tremula tra le impronte ormai secche dei crinali, sugli asfalti, nelle pieghe dei mari. C’era una volta il fiore che deflagra solo nel nido spoglio del pensiero, la rovina che osservati di sbieco ci fa a malapena esistere ancora in un’ostinata, residua generazione, i mille squassi di cui il mondo è erede, il mancato germoglio all’appello del giorno, e poi c’era una volta, e tuttavia per poco, il tempo e tutto il resto e quel che freme senza più il dono del durare. C’era d’intorno, una volta e per sempre, un instancabile vento, così che affine ad ogni morbo fosse il passare di tutto questo tra i frantumi delle cose.

***

Tutto ha inizio, come in ogni storia che si rispetti.

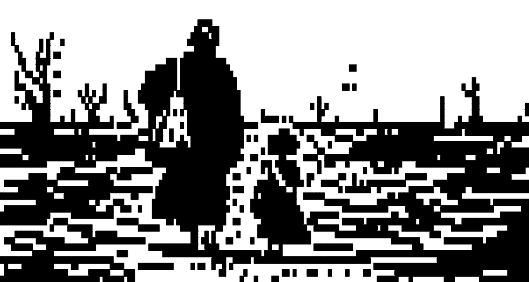

C’erano una volta un monaco e una bambina e un cielo bianco come il latte che fu delle madri.

Da un tempo indefinito attraversavano il paese, leggeri di involti e gravi di pensieri, camminando tra gli spasmi e i tremori del suolo color fumo. Un giorno, trovato alloggio in una spelonca, avevano passato le ore scure al riparo dalle grida d’aria che abitavano la zona.

L’anno volgeva al principio.

Il pianeta, avvolto da un pulviscolo di rottami in orbita geostazionaria, agonizzava nelle sue rivoluzioni.

Un giro, un altro giro e un giro ancora.

Talvolta un satellite in disuso rovinava oltre la stratosfera e prendeva fuoco, accendendosi in un lento e declinante arco di luce: era quello il tempo dei desideri scagliati verso il cielo come una maledizione.

La notte portava ovunque scompiglio.

Un raggio dell’astro, pallido come il viso degli scampati, filtrava nell’antro della spelonca.

«Cantaci, o Diva», biascicava il monaco mezzo addormentato. Mentre il sonno lo attanagliava come le zanne di un puma delle montagne, il sogno lo teneva sospeso a mezz’aria tra la terra devastata e il Regno del lucore. «E nel canto facci esistere ancora», diceva con la bocca impastata di rena.

Cosa raccontarono le fiabe, Fabula, al tempo buono della buonanotte?

Accanto la bambina sollevava la bocca dal fiero pasto, e una mistura di vermi e saliva le scendeva dalla labbra.

«Che buono questo mangiare, monaco caro», diceva soddisfatta con lo sguardo dritto verso la luce. Fuori, il chiarore del nuovo giorno si spandeva sull’altopiano come una colata di lava.

Cosa raccontano adesso, Fabula amata, a questa razza che crepa?

La bambina allungò le braccia e tese le dita sudicie fino a sentire nel pensiero la fine. Erano in cammino da così tanto che il tempo aveva perso di significato, ma la fine, a figurarsela in testa, aveva il muso oblungo del fato, un aspetto adamantino, di pura luce.

Da qualche parte, pensò la bambina, il mondo era tiepido, magari buono, in fondo. O forse, no, chissà! La fine è calda? oppure è fredda? E cos’è, poi un pensiero? avrebbe detto il monaco. Un germoglio dell’inesistente Sé, un demone, un dono?

Pensieri, demoni, doni: la terra dei giorni nuovi li accoglieva, la terra dei giorni passati li disperdeva. Un giro, un altro giro e un giro ancora.

Cercavano la fine.

«O Diva, cantaci», ripeteva il monaco nel delirio, «cantaci».

«Monaco caro, svegliati, è ora di andare», disse la bambina ritraendo le braccia. Un inutile sorriso le attraversò la faccia.

«Nel canto facci esistere ancora», dalla bocca del sant’uomo le parole uscivano nella forma di una litania stanca e meccanica, «facci esistere ancora…». Il vecchio le ripeteva da ere.

«Andiamo, su».

Cosa dice Raperonzola? Le sue parole sanno ancora di sale mentre si scioglie i capelli nella landa deserta?

La bambina, sin dall’albeggio, aveva fatto la spola tra il giaciglio e il pianoro alla ricerca di cibo e sterpaglie per il fuoco. Aveva trovato delle erbe buone e dei vermi di bosco. Mischiato il tutto all’acqua tiepida della bisacca lo aveva poi pestato con una pietra smussata. Infine, aveva acceso il fuoco e scaldato la poltiglia in un pentolino. Era amara, al principio, una sbobba cattiva che però si addolciva scendendo giù nella gola.

L’oscena delizia di quel desinare ammantava la venuta al giorno di un stato quasi febbrile. Gioia mista a sgomento, uccelli del malaugurio, volatili dei monti celesti. Che malevolo e benedetto mistero, il mondo!

E la fine, la fine dov’è?

Raperonzola, Rapina, cala giù la tua codina…

I giorni passavano, su quel suolo di poco, sotto quel cielo di nulla. Pollini diafani e fiamme d’altura, cateratte di lacrime, sigilli di ghiaccio: fu primavera, e poi estate, autunno, e di nuovo fu l’inverno. Un giro, un altro giro e un giro ancora.

«Cosa cerchiamo, bimba?», disse un dì il monaco. La vista si era ormai offuscata quasi del tutto e il mondo esteriore appariva perlopiù come un gioco di ombre e riflessi.

«Cerchiamo quel che cerchiamo, monaco».

Il santo le stava dietro, orientandosi attraverso gli spostamenti d’aria del corpo della bambina.

«Anche tu hai preso a dire parole arcane».

«Se con arcane intendi paroloni, ricorda che sei tu ad avermeli insegnati…»

Il monaco rise e ripetette a bassa voce: «Cerchiamo quello che cerchiamo».

Quello che cercavano era la fine, il termine, l’epilogo, l’esito. Ma di cosa? La fine del mondo? Il mondo della fine?

«Cerchiamo le rovine splendenti», pensarono all’unisono.

Si fermarono a un crocicchio.

Tre erano le strade. A destra, a manca, dinnanzi.

Un fiocco di cenere cristallizzata planava dall’alto: gli occhi della bambina lo seguirono fino a terra, di fronte ai suoi piedi. Poi giunse un altro fiocco, un po’ più avanti, e poi un altro ancora, fino a formare una scia.

Poi la scia si accese in mille riflessi dorati: era il cammino da seguire.

Lo avevano letto nel libro: era scritto: era vero.

«In là», disse il monaco, che aveva scorto già tutto nella sua vista interiore.

La figlia del re, Rosaspina, a quindici anni si pungerà con un fuso e cadrà a terra in uno schianto.

Giunsero all’alba, forse al crepuscolo.

La fatica del viaggio, raggiunto il suo culmine, si sciolse. Erano forse trascorsi mille volte mille anni e il dolore, emerso dalle ossa, attraversò i muscoli, percorse la pelle e si raggrumò come un velo di rugiada sulle fronti. Le goccioline di sudore splendevano come la più lucente delle gemme.

All’inizio, il paese della fine non sembrava diverso dalle terre già viste. Gli alberi erano dunque e dovunque morti: inesistevano. Dal terreno non spuntavano che stecchi ritorti, come braccia mozzate.

La polvere era di casa, e difatti la prima ad apparire fu una casa di polvere. Non troppo alta, con le finestre e una porticina, ondeggiava come la fiamma di un cero, una fatamorgana di granella. La bambina si chiese come fosse possibile, non aveva mai visto una casa di polvere.

La porticina della casa di polvere si aprì come scossa dal vento: ne uscirono tre omini tremuli, alti poco più di un pollice, che a contatto con l’aria si dispersero in una serie di sbuffi.

Puf.

Puf.

Puf.

Questa e molte altre stranezze li accompagnarono nel cammino. Tra di esse: apparizioni di spiriti iridescenti, un fiume di voci che dovettero attraversare in punta di piedi e ben attenti a non cedere alla loro malìa, una pioggia di piume che li colse senza preavviso, un arcobaleno in scala di grigio. E poi le spoglie d’ogni storia della buonanotte: gli scheletrini di Hamelin, i resti della nonna avanzati dal lupo, le dita e i calcagni delle figlie della matrigna e i felici e contenti che contenti e felici non sono mai stati.

Le stranezze si susseguirono, innumerevoli, in quella terra finale della stranezza.

Non ci sarà morte, ma un sonno che durerà mille anni…

Il monaco e la bambina continuarono a vagare per ere, che furono battiti d’ala di un volatile enorme come ogni cosa.

Raramente si scambiarono qualche parola, tanto più che il più era già detto. I loro pensieri fluttuavano nell’aria, e ognuno poteva vedere quelli dell’altro. Anche le parole, come gli alberi, potevano finire e, finalmente, inesistere.

Al termine del termine ci fu un baleno nel cielo.

O forse ci fu un cielo nel baleno.

E ogni creatura, che fosse di carne o cenere, di polvere o metallo, di carbonio o di sogno, chiuse gli occhi per meglio vedere.

Il resto è storia che adesso può dirsi:

***

FINE