di Giorgio Bona

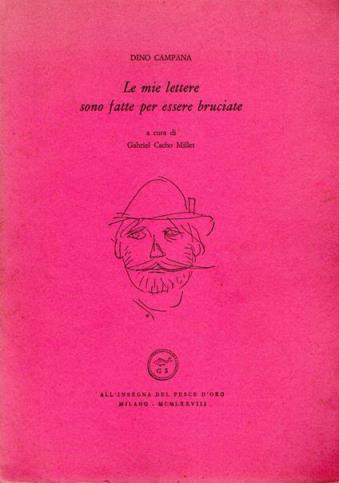

Nel settembre del 1978 l’editore Vanni Scheiwiller pubblicò Le mie lettere sono fatte per essere bruciate (a cura di Gabriel Cacho Millet, All’insegna del pesce d’oro, Milano) di Dino Campana, con un carteggio tale da esaltare la voce e lo slancio poetico di un autore che aveva innalzato la poesia attraverso una visione della vita nel segno della follia.

Nel settembre del 1978 l’editore Vanni Scheiwiller pubblicò Le mie lettere sono fatte per essere bruciate (a cura di Gabriel Cacho Millet, All’insegna del pesce d’oro, Milano) di Dino Campana, con un carteggio tale da esaltare la voce e lo slancio poetico di un autore che aveva innalzato la poesia attraverso una visione della vita nel segno della follia.

“Non venire con me, Zaccarini. Con me si può soltanto stare male. Io sono pazzo”: con queste parole, ferme, decise, dure, Dino Campana allontanava un carissimo amico della sua adolescenza perché lo lasciasse da solo in cammino verso il monte. Andare, andare.

Non riusciva a rimanere fermo, era un’anima in pena. Come scrive Cacho Millet nell’introduzione alle lettere: “entrando nell’infrenabile notte, nascosto in un pagliaio due, tre giorni, senza mangiare né bere, inossava i suoi fantasmi” (lettera a Giovanni Papini, maggio 1913).

Il titolo di questa raccolta è tratto da una lettera che il poeta inviò a Sibilla Aleramo, da lui amata. Il carteggio comprende lettere con lei, e soprattutto con poeti e scrittori di quegli anni così tormentati come Giovanni Papini, Ardengo Soffici, Giuseppe Prezzolini, Giovanni Boine, Emilio Cecchi e Silvio Novaro; e raccoglie, oltre alle lettere, cartoline postali, dediche e testimonianze, mettendo in evidenza il lamento di un uomo che crede ciecamente nel valore assoluto della poesia.

L’amore irruppe nella vita del poeta e fu esaltante e drammatico. Aleramo (pseudonimo di Marta Felicina Faccio detta Rina, 1876-1960) fu la sua grande musa nell’ambito di una relazione turbolenta che finì con l’aggravare la salute mentale del poeta.

Curioso come nella sua lucida follia Campana minacci di morte Papini per la mancata restituzione di un manoscritto che Soffici smarrì durante un trasloco: “verrò a Firenze armato di un buon coltello e mi farò giustizia ovunque vi troverò”.

Anche in queste lettere, in frammenti che diventano una parentesi di vita poetica di Campana, si coglie la capacità di trasformare in simboli immagini realistiche – e proprio partendo da qui abbiamo metafore di alto respiro, realizzate e sorrette da termini aulici e richiami coltissimi.

Dino Campana esprime il suo “male oscuro” con un irrefrenabile desiderio di fuga dedicandosi a una vita errabonda. È un poeta che va a vendere le sue poesie nei caffè, nelle bettole, che vuole far sentire la sua voce a tutti: una scelta eroica per una personalità in apparenza fragile, un grande sognatore dentro un crudo realismo.

La sua follia, le forme violente che lo assalgono improvvise sono interpretate come una mancanza di adattamento alla vita sociale, ma anche come un intrinseco desiderio dentro di lui di manifestare la sua poesia attraverso una forma di comunicazione aggressiva. Quello che è certo che la follia rappresentò un passaggio nella ricerca della libertà, e dentro questa libertà ecco prendere vivacità colori, musica, paesaggi, luci improvvise tra il sogno e la veglia.

Nel 1938 lo psichiatra Carlo Pariani pubblicò Vita non romanzata di Dino Campana, che si propose come un documento indispensabile per la conoscenza della follia del poeta, da lui incontrato al tempo del ricovero nel manicomio di Castel Pulci. Pariani ebbe con Campana una lunga serie di colloqui tra la fine del 1926 e l’aprile del 1930, e la trascrizione costituì la parte centrale di questo studio presentato come ricerca sull’influenza della psicopatia sull’ingegno e il carattere del poeta. Nei dialoghi il discorso tra i due viaggia su un unico binario, come scrive Cosimo Ortesta, e riguarda un solo oggetto: l’unicità del corpo, il suo movimento, il suo desiderio.

È il 1907 quando Dino Campana fugge da Marradi per Montevideo e poi l’Argentina. Di quel viaggio non esistono fonti certe e Carlo Pariani non riesce a saperne molto anche se una ventina di anni dopo la reclusione a Castel Pulci, tra le angherie dell’infermiere Caliban, i pasti insipidi e le notti insonni, lo psichiatra riuscirà a schiudere nel poeta vivide memorie e a ricostruire in parte quella piccola parentesi di vita.

Questo viaggio lo racconta Laura Pariani nel suo libro Questo viaggio chiamavamo amore (Einaudi, 2015), dove ipotizza un cammino che dalle rive del Paranà lo conducesse ai bordelli di Rosario fino ai cantieri ferroviari di Bahìa Blanca.

Questo viaggio lo racconta Laura Pariani nel suo libro Questo viaggio chiamavamo amore (Einaudi, 2015), dove ipotizza un cammino che dalle rive del Paranà lo conducesse ai bordelli di Rosario fino ai cantieri ferroviari di Bahìa Blanca.

Come successe al giovane Che Guevara mezzo secolo dopo, partito con la motocicletta alla conquista del mondo, per il giovane Dino il vagabondaggio attraverso il Sudamerica sarà un’occasione per sentir nascere qualcosa dentro di sé, in mezzo alla Pampa, tra ubriacature e feste selvagge, dentro una natura dolce e terribile.

Vagabondò continuando a coltivare la sua poesia, come un’ossessione e come suo canto intimo e disperato, dove viaggio e follia sono in sintonia, dove suoi versi erano sempre in cammino e ritmavano la vita, la nostalgia delle stagioni, il battito del cuore.

I canti orfici. La sua unica opera. Poesia e prosa. Orfismo come tentacolo per accalappiare il mondo perché la poesia diventa un simbolo dell’inconscio, di quell’inferno dell’anima e della fame della mente dove deve calarsi Orfeo per ritrovare la verità e la luce di un nuovo cammino.