di Chiara Meistro e Franco Pezzini

Dark ladies, empatie sospette e fantasmi amanti

Dark ladies, empatie sospette e fantasmi amanti

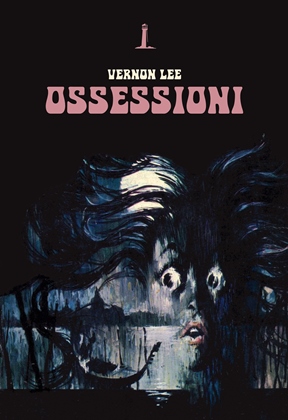

Vernon Lee, Ossessioni, trad. di Stefania Renzetti, introd. di Max Baroni, pp. 360, € 17, Agenzia Alcatraz, Milano 2023.

Come si è visto, la raccolta Santi e Diavoli (cfr. la precedente puntata) offre una delle diverse sfaccettature dell’eclettica produzione narrativa di Vernon Lee. Per apprezzare le altre – o almeno alcune altre, a fronte di un’opera persino più diversificata (idealmente da “Sant’Eudemone e il suo albero di arancio” si diramerebbe per esempio un filone di storie sul ritorno degli antichi dei in chiave minacciosa e rovinosa, di cui qualche esempio era stato offerto da Sellerio, nella raccolta Dionea e altre storie fantastiche, 2001) – merita rifarci alla presente raccolta molto bella e ampia, che attinge a una pluralità di antologie originali: Hauntings. Fantastic Stories (1890), Vanitas. Polite Stories (1892), Pope Jacynth and Other Fantastic Tales (1904) e For Maurice. Five Unlikely Stories (1927). Ossessioni contiene senz’altro alcuni gioielli assoluti della produzione di Lee e quello che rappresenta forse il suo racconto capitale, “Amour Dure” (appunto da Hauntings. Fantastic Stories); e insieme mostra in modo emblematico l’eleganza assoluta del suo passo narrativo.

Come osserva Baroni nella bella introduzione:

Per Vernon Lee, l’ambientazione in cui si svolgono le vicende narrate non è mai solo un mero sfondo, ma è protagonista attiva. Un’altra delle caratteristiche principali intorno a cui ruota la sua narrativa fantastica è infatti senza dubbio il concetto di genius loci (a cui dedicherà anche un libro, nel 1899), ovvero ‘lo spirito del luogo’, una sorta di entità soprannaturale composta, per usare le sue parole, «della sostanza di cui sono fatti il cuore e la mente, una realtà spirituale» che letteralmente permea i luoghi. E spesso, all’interno dei racconti, l’attenzione verso gli ambienti è così predominante che le descrizioni assomigliano a veri e propri flussi di coscienza quasi mesmerizzanti, che catapultano il lettore in un altro spazio e, ancor di più, in un altro tempo.

Perché se possiamo ritrovare un altro tema ricorrente nella narrativa di Vernon Lee, questo è senza dubbio il rapporto quasi morboso con il passato.

[…] c’è da dire che i fantasmi di Vernon Lee non sono di quelli che infestano le case; il tipo di possessione che operano è molto più sottile, intima, e per questo è forse meglio parlare di «ossessione». Per lei siamo tutti ossessionati a vari livelli, in primis dal passato, dai nostri ricordi, ma anche dai nostri timori, dai nostri desideri e dalle nostre speranze. E queste ossessioni non mancano di manifestarsi, a volte pure di materializzarsi, in qualcosa che agisce concretamente in primo luogo su di noi. Le sue storie non fanno paura nel senso canonico del termine: aprono invece uno sguardo inquietante sul sé, sul nostro modo di reagire agli stimoli, su quanto ci portiamo dentro e a volte, in qualche maniera, riesce a uscire fuori.

Il suo soprannaturale, come ha scritto nel saggio Faustus and Helena del 1880, «è l’effetto della nostra immaginazione su certe impressioni esterne, è un focalizzarsi di quelle impressioni, un personificarle, ma personificarle in maniera vaga, in un modo oscillante e in perenne mutamento; la personificazione è costantemente alterata, rinforzata, sfocata, allargata, ristretta da nuove serie di impressioni provenienti da fuori di noi».

[…] Vernon Lee fu peraltro la prima scrittrice inglese a utilizzare, nel 1904, la parola empathy, appunto ‘empatia’, traducendola lei stessa dal termine tedesco Einfühlung coniato dallo psicologo sperimentale tedesco Theodor Lipps – un merito, questo, che non le è mai stato adeguatamente riconosciuto.

In effetti, le prime ossessioni di questa raccolta riguardano lo spazio – set italiani e non solo – e il tempo, con le sue vertigini, ma in particolare quello spaziotempo abissale di passioni, rovelli e fissazioni che abbiamo dentro.

La raccolta parte con un racconto fiabesco, “Il principe Alberico e la Donna Serpente” che ha qualcosa in comune con il trittico di Santi e Diavoli: in scena è un’Italia favolosa di un Sei/Settecento leggendario, grondante bellezza ma anche sottili inquietudini, con un fondo di amarezza assente nel citato trittico. Ovviamente qui l’autrice gioca a richiamare l’amarissima vicenda del Lamia di Keats autonomizzandosi però sul piano della struttura narrativa: è inevitabile pensare a pagine di grandi raccolte di fiabe nostrane come Lo cunto de li cunti del Basile (1634-36) o a storie più tarde sul tipo della fiaba teatrale La donna serpente di Carlo Gozzi (1762, che però conosce già gli addolcimenti dell’età rococò). Per non parlare delle maledizioni metamorfiche e, ancor più, dei raffinatissimi dipinti, arredi e altri oggetti preziosi presenti nei contes de fées di Marie-Catherine d’Aulnoy (1697-98), alcuni non privi di risvolti inquietanti, che sembrano anticipare l’uso ricorrente e studiato di opere d’arte nelle dinamiche narrative da parte di Vernon Lee. Il fittizio ducato di Luna dove la storia si svolge fa ovviamente pensare all’antica Luni, provincia della Spezia e confinante con quella di Massa-Carrara: di nuovo, insomma, la geografia di un’Italia fiabesca. Questa però trova interessanti paralleli nelle geografie letterarie vittoriane (basti pensare al fittizio Wessex dei romanzi di Thomas Hardy), con ammiccamenti raffinati all’arte – reale o possibile – di un’intera fase storica, tra sontuosi gobelin, busti dei Dodici Cesari occhiuti e ghignanti, bestie di marmo, ruderi appenninici quasi radcliffiani. Oriana, la Donna Serpente, è del resto affine a Lamia come reinventata dall’Anatomia della malinconia burtoniana – in effetti questo racconto trasuda di malinconia, mixata al sentore ironico – e a tutto un serpeggiare di Morgana e (appunto) Melusina, come dipana Harf-Lancner nel suo famoso saggio sottotitolato La nascita delle fate nel Medioevo. Si cita persino “il celebre dottor Borri”, avventuriero e alchimista milanese, figura sorniona alla Segno del comando…

Il secondo racconto, “Un baule nuziale”, pur nella trasfigurazione di un’Italia del passato (qui l’Umbria del XV secolo) e nell’insistenza sulla sua lussureggiante attenzione alla Bellezza e alla ricchezza artistica (che occhieggia a infinite storie antiche), guarda invece a un altro filone, quello del trucissimo gore associato nella letteratura britannica al Belpaese, e a monte dello stesso seminale Castello d’Otranto. L’Italia come terra di delitti alla Borgia, dove non occorre il fantastico per liberare il visionario: di nuovo, quindi, una storia nel segno del dolore, anche se la forza dell’affabulazione non permette al lettore di farsi prendere dalla malinconia.

In entrambi questi primi racconti il motivo dell’ossessione si sposa a quello dell’amore: amore che torna in scena nella terza storia emblematica del filone più noto di racconti dell’autrice, “Amour Dure”, raggelante ghost story nel segno del Perturbante. Il genius loci di un’Italia rinascimentale vi riemerge con le sue glorie, a partire dall’ambientazione nella seconda metà del 1885 a Urbania (per quanto si possano ravvisare richiami a Urbino, alcuni luoghi descritti nel racconto sembrano ricondurre in modo più stringente e suggestivo alla vera Urbania, ubicata in quella stessa provincia delle Marche, e chi scrive sta conducendo ricerche sulla questione). Al dato geografico fa riscontro lo sguardo rivolto a un’immaginaria serie di vicende locali presuntamente storiche attorno alla figura della dark lady Medea di Carpi (nata fittiziamente nel 1556, morta strangolata appena ventisettenne nel dicembre del 1582). Tutti gli uomini da lei avvicinati in vita ne sono rimasti vittime: e dopo la morte?

A narrare la vicenda come dal proprio diario è lo sventurato Spiridione Trepka, studioso polacco in trasferta – ah, i polacchi, grandi romantici! –, “cresciuto con le sembianze di un pedante tedesco, dottore in filosofia, persino professore”, che finirà col fare i conti con la propria inabilità di gestire il Passato. Strepitosa è la descrizione dei luoghi, dei contatti con gli indigeni, del lento emergere di Medea alle attenzioni di Spiridione attraverso quadri, documenti, in ultimo messaggi e apparizioni… Avvicinata attraverso tale serie di step e riflessioni, da un razionalizzante

In primo luogo, dobbiamo mettere da parte tutte le pedanti idee moderne su ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. Giusto e sbagliato, in un secolo di violenza e tradimento, non esistono, men che meno per creature come Medea. Andate a predicare il bene e il male a una tigre, mio caro signore!

[…] Sì, posso capire Medea. Provate a immaginare una donna di bellezza superlativa, di grandissimo coraggio e pacatezza, una donna dalle molte risorse, geniale, allevata da un insignificante sovranucolo di padre che le faceva leggere Tacito e Sallustio e le storie dei grandi Malatesta, di Cesare Borgia e simili! Una donna le cui uniche passioni sono la conquista e l’impero

al decadente

Nessun uomo che pensi di avere dei diritti su di lei deve sopravvivere a lungo; è una specie di sacrilegio. E solo la morte, la volontà di pagare con la morte il prezzo di tale felicità, può rendere un uomo degno di essere il suo amante; egli deve essere disposto ad amare, soffrire e morire. Questo è il significato del suo motto: «Amour Dure – Dure Amour». L’amore di Medea da Carpi non può svanire, ma l’amante può morire; è una costante, e un amore crudele

si procede verso un finale non inatteso ma narrato in un modo così eccezionale da risultare una rara delizia per l’amante del fantastico. Con le ossessioni proiettate da Vernon Lee succede questo: possiamo – spesso, non sempre – immaginare lo sviluppo della vicenda, ma la festa narrativa riguarda il modo in cui viene presentata, la sottigliezza psicologica e i percorsi torbidi che adombra, le implicazioni e i dettagli pittorici regalati.

Una bellezza curiosa, dapprima piuttosto convenzionale, dall’aspetto artificioso, voluttuosa eppure fredda, che più la si contempla e più turba e ossessiona la mente. Attorno al collo porta una catena d’oro intervallata da piccole losanghe anch’esse d’oro, su cui è inciso un motto o gioco di parole (a quei tempi andavano di moda i motti in francese): «Amour Dure – Dure Amour». Lo stesso motto è inciso nell’incavo del busto e, grazie a esso, ho potuto identificare quest’ultimo come il ritratto di Medea.

Il racconto a un certo punto riporta, a proposito di un ritratto di lei, “Il Bronzino non ne ha mai dipinto uno più grandioso”: e in effetti, per chi voglia farsi un’idea del dipinto che deve avere ispirato la scrittrice, basta contemplare quello di Lucrezia Panciatichi proprio di Agnolo Bronzino, circa 1541, conservato alla Galleria degli Uffizi a Firenze. A guardar bene, la nobildonna indossa due collane, una delle quali recante la scritta Amour dure sans fin, in una rincorsa di parole che permette di leggerla circolarmente anche come Dure sans fin amour e Sans fin amour dure.

Ovvio che a insistere sulla categoria ghost story è inevitabile interrogarci sulla consistenza dei fantasmi di questa raccolta. Tra narratori inaffidabili perché in preda a personali deliri – come il povero Spiridione – e rigurgiti d’anime insane, il razionalista potrebbe ridurre il tutto a una cifra psicopatologica. Eppure.

Di nuovo ossessioni sono quelle presenti in “Una voce malefica” (un’ossessione musicale per voce del satanico, effeminato e sfrontato cantante settecentesco Zaffirino, superbamente ordita dalla Lee cultrice di musica tra una Venezia afosa di senescenti chiacchieroni e una villa sul Brenta, insonne, malarica e memore di antiche tragedie), “La leggenda di Madame Krasinska” (dove un tragico scherzo trascina una solare aristocratica in una deriva quasi mortale), “La Vergine dei Sette Pugnali. Una storia moresca di fantasmi del diciassettesimo secolo” (storia fantastica in costume, di nuovo miracolistica ma ambientata a Granada nel Seicento, che tra sortilegi negromantici e visioni allucinate sfarfalla fino ai piedi di Calderón de la Barca), il disturbante “La bambola” (dove un’appassionata di bric-à-brac si confronta con il feticcio di un amore un po’ sghembo, perturbante memoria di una morta). Certo, si tratta di ossessioni di tipo diverso, veicolate da sentimenti malefici o da dolori incomposti, da superficialità verso tragedie altrui, da sensualità irrisolte: è difficile ricondurre a unità questo campionario tanto ampio, accomunato da una scrittura di qualità altissima.

La raccolta si chiude con un testo, “Oke di Okehurst, o l’amante fantasma”, che assieme al citato “Amour Dure” rappresenta un po’ il vertice della produzione spettrale di Vernon Lee: con l’avvertenza che anche qui un fantasma in senso oggettivo (ma si può distinguere tra oggettivo e soggettivo, in casi simili?) potrebbe non esserci. L’incredibile Alice Oke, come descritta nell’incipit, rappresenta una delle figure più straordinarie, seducenti e ossessive della ghost story di lingua inglese:

Quel bozzetto lassù, con il berretto da ragazzo? Sì, è la stessa donna. Mi chiedo se riusciate a indovinare di chi si tratta. Un personaggio singolare, non è vero? La creatura più straordinaria che io abbia mai conosciuto: un’eleganza meravigliosa, esotica, inverosimile, intensa; una sorta di grazia perversa e artificiale, una ricerca in ogni linea, movimento e atteggiamento della testa e del collo, delle mani e delle dita. Qui ci sono molti schizzi a matita, che ho fatto mentre mi preparavo a dipingere il suo ritratto. Sì, in tutto l’album c’è solo lei. Dei tratti semplici, ma possono dare un’idea della sua meravigliosa, fantastica grazia. Qui è affacciata sulle scale, e qui è seduta sull’altalena. Ed eccola uscire in fretta da una stanza. Quella è la sua testa. Come vedete, non è propriamente bella: ha la fronte troppo grande e il naso troppo corto. Questo non rende bene. Era tutta una questione di movimento. Guardate quelle guance strane, scavate e piuttosto piatte; beh, quando sorrideva aveva delle fossette meravigliose qui. Avevano qualcosa di delizioso e inquietante.

Di qui il dipanarsi di una storia tragica e sottilmente beffarda gestita magnificamente come dinamica a tre – narrante, Alice e il marito – o a quattro considerando il fantasma, nel solito vivido gioco d’ambienti. Come viene ricordato in nota, l’ispirazione per l’io narrante si potrebbe rintracciare in John Singer Sargent, eccellente ritrattista amico di Vernon Lee e maestro di eleganza mondana (a tal proposito, si è conclusa solo qualche mese fa, il 7 luglio, la mostra Sargent and Fashion alla Tate Britain di Londra). Eppure, oltre la patina di tessuti sfarzosi, se si osservano con attenzione certi volti da lui dipinti, con gli occhi fissi, caricati di scuro, quasi un liquefarsi delle pupille nei casi più estremizzati, non si fa fatica a riconoscere quella commistione tra “delizioso e inquietante” attribuita ai mutamenti d’espressione della signora Oke. Si lascia una suggestione (posteriore al 1886, data del racconto, eppure significativa) a partire da un ritratto di Miss Elsie Palmer (1889-90, Colorado Springs Fine Arts Center), a cui Sargent ha dedicato diversi studi, proprio come fa il narrante con Alice Oke: lo sguardo penetrante, la posa di una compostezza immobile e il particolare abito da tè in satin bianco – su cui tanto si sono spesi i critici – a enfatizzare il pallore dell’incarnato sembrano trasformare la giovane in un’apparizione spettrale.

Di qui il dipanarsi di una storia tragica e sottilmente beffarda gestita magnificamente come dinamica a tre – narrante, Alice e il marito – o a quattro considerando il fantasma, nel solito vivido gioco d’ambienti. Come viene ricordato in nota, l’ispirazione per l’io narrante si potrebbe rintracciare in John Singer Sargent, eccellente ritrattista amico di Vernon Lee e maestro di eleganza mondana (a tal proposito, si è conclusa solo qualche mese fa, il 7 luglio, la mostra Sargent and Fashion alla Tate Britain di Londra). Eppure, oltre la patina di tessuti sfarzosi, se si osservano con attenzione certi volti da lui dipinti, con gli occhi fissi, caricati di scuro, quasi un liquefarsi delle pupille nei casi più estremizzati, non si fa fatica a riconoscere quella commistione tra “delizioso e inquietante” attribuita ai mutamenti d’espressione della signora Oke. Si lascia una suggestione (posteriore al 1886, data del racconto, eppure significativa) a partire da un ritratto di Miss Elsie Palmer (1889-90, Colorado Springs Fine Arts Center), a cui Sargent ha dedicato diversi studi, proprio come fa il narrante con Alice Oke: lo sguardo penetrante, la posa di una compostezza immobile e il particolare abito da tè in satin bianco – su cui tanto si sono spesi i critici – a enfatizzare il pallore dell’incarnato sembrano trasformare la giovane in un’apparizione spettrale.

Interessante anche l’ambientazione: i pannelli lignei alle sue spalle fanno parte degli arredi di Ightham Mote, maniero medievale nel Kent appartenuto, tra gli altri, alla famiglia Palmer. È curioso che il signore e la signora Oke siano “una coppia di piccoli possidenti del Kent” e che il narrante decida di dipingere Alice “con l’abito bianco alla Van Dyck copiato dal ritratto della sua antenata”… Espressivo e caratterizzante è anche il ritratto che Sargent realizza di Vernon Lee nel 1881 (Londra, Tate Britain): dai tratti più sbozzati, la bocca semiaperta e uno sguardo sospeso, vagamente sfuggente, come se la sua attenzione fosse catturata da un’idea che comincia a prendere forma.

Interessante anche l’ambientazione: i pannelli lignei alle sue spalle fanno parte degli arredi di Ightham Mote, maniero medievale nel Kent appartenuto, tra gli altri, alla famiglia Palmer. È curioso che il signore e la signora Oke siano “una coppia di piccoli possidenti del Kent” e che il narrante decida di dipingere Alice “con l’abito bianco alla Van Dyck copiato dal ritratto della sua antenata”… Espressivo e caratterizzante è anche il ritratto che Sargent realizza di Vernon Lee nel 1881 (Londra, Tate Britain): dai tratti più sbozzati, la bocca semiaperta e uno sguardo sospeso, vagamente sfuggente, come se la sua attenzione fosse catturata da un’idea che comincia a prendere forma.

Forse è “tutta una questione di movimento”, anche quella dello stile. E la descrizione già ricordata di Alice Oke a inizio racconto sembra sovrapporsi a colei che l’ha creata, al modo in cui ne ha narrato le vicende: ecco “[…] un’eleganza meravigliosa, esotica, inverosimile, intensa; una sorta di grazia perversa e artificiale”. Difficile dire se tale definizione sia davvero corretta, trattandosi di questa scrittura straordinaria, di questa donna incredibile. Certamente, chiudendo l’antologia, scopriamo che Vernon Lee ci ha regalato empaticamente un modo diverso, una voce, degli appigli per riflettere sulle nostre ossessioni. E questo non è poco.