di Marco Sommariva

In questo periodo in cui si parla molto di Palestina e Israele, più volte mi sono chiesto cos’ho capito di questo conflitto. La prima risposta che mi son dato è stata “scrivine”, e questo perché non riesco a capire esattamente cos’ho in testa finché non la scrivo. La seconda risposta è stata più che altro una raccomandazione: fai attenzione a non essere l’eco di cose già dette, magari già echi a loro volta di qualcos’altro. In poche parole, ho ragionato sull’argomento con la stessa logica con cui ragiono su tutto, non in base a cosa mi si sta raccontando nel momento in cui i riflettori sono puntati sugli avvenimenti, ma in funzione di cosa mi hanno trasmesso e insegnato le mie letture passate, i miei libri; questo, anche perché sono convinto che, come ho letto da qualche parte, i libri sono in grado di tirarci fuori dai nostri bunker di verità confortevoli, da quel pozzo di fortuna che ogni tanto risaliamo e che ci permette di sbirciare nell’inferno degli altri senza mai sentire la puzza di morte, per poi tornare sul fondo da cui siamo emersi senza neppure uno schizzo di sangue sulla camicia perfettamente stirata. E questo sbirciare nell’inferno degli altri, per poi magari sentenziare sulla base di alcuni fotogrammi che da qualche parte s’è deciso di darci in pasto, è uno sport in cui si registrano sempre più partecipanti; forse perché, come ha scritto lo scrittore israeliano David Grossman in Caduto fuori dal tempo, “Che c’è di più eccitante dell’inferno degli altri, dimmi? E poi sarai d’accordo con me che un dolore di seconda mano è preferibile a uno di prima mano.”

In questo periodo in cui si parla molto di Palestina e Israele, più volte mi sono chiesto cos’ho capito di questo conflitto. La prima risposta che mi son dato è stata “scrivine”, e questo perché non riesco a capire esattamente cos’ho in testa finché non la scrivo. La seconda risposta è stata più che altro una raccomandazione: fai attenzione a non essere l’eco di cose già dette, magari già echi a loro volta di qualcos’altro. In poche parole, ho ragionato sull’argomento con la stessa logica con cui ragiono su tutto, non in base a cosa mi si sta raccontando nel momento in cui i riflettori sono puntati sugli avvenimenti, ma in funzione di cosa mi hanno trasmesso e insegnato le mie letture passate, i miei libri; questo, anche perché sono convinto che, come ho letto da qualche parte, i libri sono in grado di tirarci fuori dai nostri bunker di verità confortevoli, da quel pozzo di fortuna che ogni tanto risaliamo e che ci permette di sbirciare nell’inferno degli altri senza mai sentire la puzza di morte, per poi tornare sul fondo da cui siamo emersi senza neppure uno schizzo di sangue sulla camicia perfettamente stirata. E questo sbirciare nell’inferno degli altri, per poi magari sentenziare sulla base di alcuni fotogrammi che da qualche parte s’è deciso di darci in pasto, è uno sport in cui si registrano sempre più partecipanti; forse perché, come ha scritto lo scrittore israeliano David Grossman in Caduto fuori dal tempo, “Che c’è di più eccitante dell’inferno degli altri, dimmi? E poi sarai d’accordo con me che un dolore di seconda mano è preferibile a uno di prima mano.”

E così, cercando di non farmi influenzare troppo da immagini, video e resoconti dove regnano dolore, sangue e lacrime, in cui s’incontrano solo cadaveri e mai un sorriso, faccio mente locale e cerco nella mia memoria un aiuto per fare un minimo di ordine su questo conflitto.

Non ci metto molto a raggranellare qualche titolo letto in passato che, in un modo o nell’altro, sia in grado di darmi elementi su cui soffermarmi un po’; per l’esattezza, sono tre i libri che mi sono venuti in mente. Ma prima di parlarne, ho bisogno d’inchiodare sulla pagina una frase che già mi ronza in testa, riportata in Giuda da un altro scrittore israeliano, Amoz Oz: “Chaim Weizmann ha detto una volta, per disperazione, che uno stato ebraico non sarebbe mai potuto sorgere perché sarebbe stata una contraddizione: se fosse sorto uno stato, non sarebbe stato ebraico, e se fosse stato ebraico non sarebbe potuto essere uno stato.”

Si tenga conto che, fra le altre cose, di Chaim Weizmann la Treccani riporta: “Partecipò attivamente al movimento sionistico: durante la prima guerra mondiale indusse il governo britannico a sostenere il programma del sionismo, ottenendo (1917) da A. J. Balfour […] la dichiarazione in favore dell’insediamento degli Ebrei in Palestina; fu poi presidente dell’organizzazione sionistica (1920) […]. È stato presidente dello Stato di Israele (1948-52).” (https://www.treccani.it/enciclopedia/chaim-weizmann/)

Fissato quanto sopra, procedo.

Il primo libro che mi viene in mente è del 1962, s’intitola Il giardino dei Finzi-Contini ed è un romanzo di Giorgio Bassani, da cui Vittorio De Sica trasse un film che nel 1972 vinse l’Oscar come miglior film straniero e alla cui sceneggiatura lavorò lo stesso Bassani.

L’io narrante è un ebreo di famiglia borghese, che ci guida fra i suoi ricordi di quando incontrava i due figli dei Finzi-Contini – l’introverso Alberto e la sfuggente Micol – resi quasi irraggiungibili dal divario sociale: i ragazzi appartengono a una ricchissima famiglia ebrea che non si rapporta granché con gli altri israeliti della comunità di Ferrara. Saranno le leggi razziali fasciste emanate in Italia dal 1938 in poi, ad avvicinare i tre giovani che, spesso, s’incontreranno nei dieci ettari del magnifico giardino di casa Finzi-Contini. Di questo romanzo mi piace ricordare due passaggi in particolare: il primo, è quello dove si tirano le orecchie a governi europei un poco distratti, perché ritengo che una discreta voluta “distrazione”, se così si può chiamare, caratterizzi anche alcuni governi europei di oggi: “[…] soltanto la Russia aveva capito fin dall’inizio chi fossero il Duce e il Fuhrer, lei sola aveva previsto con chiarezza l’inevitabile intesa dei due, e agito per tempo di conseguenza. Le destre francesi e inglesi, al contrario, sovversive dell’ordine democratico come tutte le destre di tutti i paesi e di tutti i tempi, avevano sempre guardato all’Italia fascista e alla Germania nazista con malcelata simpatia. Ai reazionari di Francia e d’Inghilterra il Duce e il Fuhrer potevano sembrare dei tipi certo un po’ scomodi, un tantino maleducati e eccessivi, però da preferirsi sotto ogni aspetto a Stalin, giacché Stalin, si sa, era sempre stato il diavolo”; il secondo, è quello in cui si citano alcune misure pratiche applicate contro gli ebrei, fra cui l’esclusione di ogni giovane da tutte le scuole statali di qualsivoglia ordine e grado, perché mi sono venuti in mente tutti gli edifici scolastici rasi al suolo a Gaza in questi ultimi mesi, che impediranno a bambini e ragazzi palestinesi di frequentare la scuola, d’incontrarsi, relazionarsi, fare amicizia, che saranno esclusi dalla cultura, dalla crescita interiore, che saranno costretti a sopportare la disperazione come unica compagna di banco e l’esplosione delle bombe a scandire le ore di lezione al posto della consueta campanella: “lo scorso 22 settembre, dopo il primo annuncio ufficiale del 9, tutti i giornali avevano pubblicato quella tale circolare aggiuntiva del Segretario del Partito che parlava di varie ‘misure pratiche’ di cui le Federazioni provinciali avrebbero dovuto curare l’immediata applicazione nei nostri riguardi. In futuro, ‘fermi restando il divieto dei matrimoni misti, l’esclusione di ogni giovane, riconosciuto come appartenente alla razza ebraica, da tutte le scuole statali di qualsivoglia ordine e grado’, nonché la dispensa, per gli stessi, dall’obbligo ‘altamente onorifico’ del servizio militare, noi ‘giudei’ non avremmo potuto inserire necrologi nei quotidiani, figurare nel libro dei telefoni, tenere domestiche di razza ariana, frequentare ‘circoli ricreativi’ di nessun genere”.

L’io narrante è un ebreo di famiglia borghese, che ci guida fra i suoi ricordi di quando incontrava i due figli dei Finzi-Contini – l’introverso Alberto e la sfuggente Micol – resi quasi irraggiungibili dal divario sociale: i ragazzi appartengono a una ricchissima famiglia ebrea che non si rapporta granché con gli altri israeliti della comunità di Ferrara. Saranno le leggi razziali fasciste emanate in Italia dal 1938 in poi, ad avvicinare i tre giovani che, spesso, s’incontreranno nei dieci ettari del magnifico giardino di casa Finzi-Contini. Di questo romanzo mi piace ricordare due passaggi in particolare: il primo, è quello dove si tirano le orecchie a governi europei un poco distratti, perché ritengo che una discreta voluta “distrazione”, se così si può chiamare, caratterizzi anche alcuni governi europei di oggi: “[…] soltanto la Russia aveva capito fin dall’inizio chi fossero il Duce e il Fuhrer, lei sola aveva previsto con chiarezza l’inevitabile intesa dei due, e agito per tempo di conseguenza. Le destre francesi e inglesi, al contrario, sovversive dell’ordine democratico come tutte le destre di tutti i paesi e di tutti i tempi, avevano sempre guardato all’Italia fascista e alla Germania nazista con malcelata simpatia. Ai reazionari di Francia e d’Inghilterra il Duce e il Fuhrer potevano sembrare dei tipi certo un po’ scomodi, un tantino maleducati e eccessivi, però da preferirsi sotto ogni aspetto a Stalin, giacché Stalin, si sa, era sempre stato il diavolo”; il secondo, è quello in cui si citano alcune misure pratiche applicate contro gli ebrei, fra cui l’esclusione di ogni giovane da tutte le scuole statali di qualsivoglia ordine e grado, perché mi sono venuti in mente tutti gli edifici scolastici rasi al suolo a Gaza in questi ultimi mesi, che impediranno a bambini e ragazzi palestinesi di frequentare la scuola, d’incontrarsi, relazionarsi, fare amicizia, che saranno esclusi dalla cultura, dalla crescita interiore, che saranno costretti a sopportare la disperazione come unica compagna di banco e l’esplosione delle bombe a scandire le ore di lezione al posto della consueta campanella: “lo scorso 22 settembre, dopo il primo annuncio ufficiale del 9, tutti i giornali avevano pubblicato quella tale circolare aggiuntiva del Segretario del Partito che parlava di varie ‘misure pratiche’ di cui le Federazioni provinciali avrebbero dovuto curare l’immediata applicazione nei nostri riguardi. In futuro, ‘fermi restando il divieto dei matrimoni misti, l’esclusione di ogni giovane, riconosciuto come appartenente alla razza ebraica, da tutte le scuole statali di qualsivoglia ordine e grado’, nonché la dispensa, per gli stessi, dall’obbligo ‘altamente onorifico’ del servizio militare, noi ‘giudei’ non avremmo potuto inserire necrologi nei quotidiani, figurare nel libro dei telefoni, tenere domestiche di razza ariana, frequentare ‘circoli ricreativi’ di nessun genere”.

Mi piace ricordare che Bassani nacque a Bologna nel 1916, da una benestante famiglia ebraica originaria di Ferrara e che è sepolto proprio a Ferrara, nel cimitero ebraico, per sua esplicita volontà testamentaria.

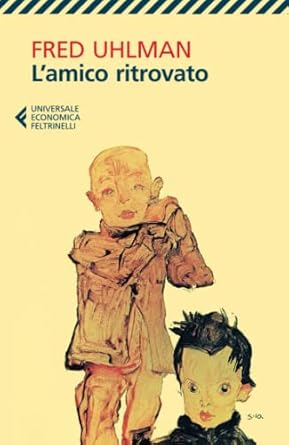

Il secondo libro che mi viene in mente è del 1971, s’intitola L’amico ritrovato ed è il romanzo di Fred Uhlman ambientato nel 1933 in Germania, in cui si narra di una bella amicizia fra due sedicenni – uno figlio di un medico ebreo, l’altro di una ricca famiglia aristocratica – che frequentano la stessa scuola esclusiva. Nonostante i numerosi passaggi interessanti, come per il romanzo di Bassani mi limito a riportarne soltanto due: il primo, è quello dove un ebreo ironizza sull’insensata idea che un italiano dell’epoca potesse rivendicare diritti sulla Germania perché un tempo era stata occupata dai Romani e, anche se so che rischio di offendere la vostra intelligenza, spiego che la scelta di questo stralcio è avvenuta ripensando a dove hanno origine certe pretese di alcuni israeliani: “Ricordo ancora un’accanita discussione tra mio padre e un sionista incaricato di raccogliere fondi per Israele. Mio padre detestava il sionismo, che giudicava pura follia. La pretesa di riprendersi la Palestina dopo duemila anni gli sembrava altrettanto insensata che se gli italiani avessero accampato dei diritti sulla Germania perché un tempo era stata occupata dai romani. Era un proposito che avrebbe provocato solo immani spargimenti di sangue, perché gli ebrei si sarebbero scontrati con tutto il mondo arabo”; il secondo, è quello in cui lo stesso personaggio idealista di prima afferma che il nazismo e i suoi orrori non sono altro che una malattia passeggera e che nessuno si lascerà abbindolare da certe sciocchezze, che è un po’ quello che mi è parso di capire in questi ultimi mesi quando, in certe esternazioni, non si negano totalmente orrori perpetrati da ottobre dell’anno scorso sui territori palestinesi aggiungendo che, al momento, non c’è altra scelta, ma che il tutto terminerà quando il governo del Signor Netanyahu avrà raggiunto il proprio obiettivo, insomma, che è una situazione passeggera, benché a me sia parso di cogliere una leggerissima differenza, quella che di abbindolati da certe sciocchezze, oggi, se ne vedano in giro un bel po’: “Quando il sionista accennò ad Hitler, chiedendogli se il nazismo non gli facesse paura, mio padre rispose: Per niente. Conosco la mia Germania. Non è che una malattia passeggera, qualcosa di simile al morbillo, che passerà non appena la situazione economica accennerà a migliorare. Lei crede che i compatrioti di Goethe e di Schiller, di Kant e di Beethoven si lasceranno abbindolare da queste sciocchezze? Come osa offendere la memoria dei dodicimila ebrei che hanno dato la vita per questo paese?”

Il secondo libro che mi viene in mente è del 1971, s’intitola L’amico ritrovato ed è il romanzo di Fred Uhlman ambientato nel 1933 in Germania, in cui si narra di una bella amicizia fra due sedicenni – uno figlio di un medico ebreo, l’altro di una ricca famiglia aristocratica – che frequentano la stessa scuola esclusiva. Nonostante i numerosi passaggi interessanti, come per il romanzo di Bassani mi limito a riportarne soltanto due: il primo, è quello dove un ebreo ironizza sull’insensata idea che un italiano dell’epoca potesse rivendicare diritti sulla Germania perché un tempo era stata occupata dai Romani e, anche se so che rischio di offendere la vostra intelligenza, spiego che la scelta di questo stralcio è avvenuta ripensando a dove hanno origine certe pretese di alcuni israeliani: “Ricordo ancora un’accanita discussione tra mio padre e un sionista incaricato di raccogliere fondi per Israele. Mio padre detestava il sionismo, che giudicava pura follia. La pretesa di riprendersi la Palestina dopo duemila anni gli sembrava altrettanto insensata che se gli italiani avessero accampato dei diritti sulla Germania perché un tempo era stata occupata dai romani. Era un proposito che avrebbe provocato solo immani spargimenti di sangue, perché gli ebrei si sarebbero scontrati con tutto il mondo arabo”; il secondo, è quello in cui lo stesso personaggio idealista di prima afferma che il nazismo e i suoi orrori non sono altro che una malattia passeggera e che nessuno si lascerà abbindolare da certe sciocchezze, che è un po’ quello che mi è parso di capire in questi ultimi mesi quando, in certe esternazioni, non si negano totalmente orrori perpetrati da ottobre dell’anno scorso sui territori palestinesi aggiungendo che, al momento, non c’è altra scelta, ma che il tutto terminerà quando il governo del Signor Netanyahu avrà raggiunto il proprio obiettivo, insomma, che è una situazione passeggera, benché a me sia parso di cogliere una leggerissima differenza, quella che di abbindolati da certe sciocchezze, oggi, se ne vedano in giro un bel po’: “Quando il sionista accennò ad Hitler, chiedendogli se il nazismo non gli facesse paura, mio padre rispose: Per niente. Conosco la mia Germania. Non è che una malattia passeggera, qualcosa di simile al morbillo, che passerà non appena la situazione economica accennerà a migliorare. Lei crede che i compatrioti di Goethe e di Schiller, di Kant e di Beethoven si lasceranno abbindolare da queste sciocchezze? Come osa offendere la memoria dei dodicimila ebrei che hanno dato la vita per questo paese?”

Ancora una cosa, dall’introduzione di Arthur Koestler a L’amico ritrovato: “Centinaia di grossi volumi sono stati scritti sul tempo in cui i corpi venivano trasformati in sapone per mantenere pura la razza ariana, tuttavia credo sinceramente che questo smilzo volumetto troverà una sua collocazione duratura negli scaffali delle librerie”. Mi piace ricordare che Uhlman nacque a Stoccarda nel 1901, da una prospera famiglia ebrea.

Il terzo libro che mi viene in mente è del 2006, s’intitola Ogni mattina a Jenin ed è stato scritto da Susan Abulhawa; l’autrice ci racconta la storia di quattro generazioni di palestinesi costretti a lasciare la propria terra dopo la nascita dello stato di Israele e a vivere la triste condizione di “senza patria”, a iniziare dall’abbandono delle case di ‘Ain Hod nel 1948, per il campo profughi di Jenin. Come per i precedenti titoli, mi limito a riportare soltanto due passaggi: il primo, è quello dove si fa la conta di quante generazioni di palestinesi vengono spazzate via a partire dal 1948 – anno in cui ebbe inizio l’esodo forzato dei palestinesi, conosciuto come Nakba, letteralmente “catastrofe” – perché a quelle generazioni, bisognerà sommare quelle di oggi: “Fu così che, otto secoli dopo la sua fondazione ad opera di un generale dell’esercito del Saladino, nel 1189 d.C., a ‘Ain Hod non si videro più bambini palestinesi. Yehya cercò di calcolare il numero di generazioni che erano vissute e morte nel villaggio e arrivò a quaranta. […] quaranta generazioni di vite, ora spezzate. Quaranta generazioni di nascite e funerali, di matrimoni e danze, di preghiere e ginocchia sbucciate. Quaranta generazioni di peccati e carità, di cucina, duro lavoro e ozio, di amicizie, ostilità e accordi, di pioggia e corteggiamenti. Quaranta generazioni con i loro indelebili ricordi, segreti e scandali. Tutto spazzato via dal concetto di diritto acquisito di un altro popolo, che si sarebbe stabilito in quello spazio rimasto libero e l’avrebbe proclamato – con il suo patrimonio di architettura, frutteti, pozzi, fiori e fascino – retaggio di forestieri ebrei arrivati da Europa, Russia, Stati Uniti e altri angoli del mondo”. Il secondo, è quello in cui si spiega che alcuni piatti tradizionali ebraici non sono ebraici, che alcune antiche dimore ebraiche non sono ebraiche, che antichi manufatti ebraici non sono ebraici, che persino alcuni frutti che hanno reso famosi gli ebrei, storicamente, non appartengono a loro, ma stavolta la vostra intelligenza non la offenderò perché mi pare si colga facilmente la volontà di riscrivere un po’ tutto, soprattutto la Storia: “Guardò in silenzio le prove di quello che gli israeliani sapevano già, e cioè che la loro storia era sorta sulle ossa e sulle tradizioni dei palestinesi. Quegli uomini arrivati dall’Europa non conoscevano né l’hummus né i falafel, ma li proclamarono ‘piatti tradizionali ebraici’. Rivendicarono le ville di Qatamon come ‘antiche dimore ebraiche’. Non avevano vecchie fotografie o disegni dei loro avi che vivevano su quella terra, amandola e coltivandola. Arrivarono da nazioni straniere e dissotterrarono dal suolo palestinese monete dei cananei, dei romani, degli ottomani che poi vendettero come se fossero ‘antichi manufatti ebraici’. Vennero a Giaffa e trovarono arance grosse come angurie, e dissero: ‘Guardate! Gli ebrei sono famosi per le loro arance’. Ma quelle arance erano il risultato di secoli e secoli durante i quali i contadini palestinesi avevano perfezionato l’arte di coltivare gli agrumi”. Chiedo scusa se non mantengo la parola data e aggiungo un terzo passaggio del libro, questo: “i palestinesi avevano pagato il prezzo dell’Olocausto ebreo”.

Il terzo libro che mi viene in mente è del 2006, s’intitola Ogni mattina a Jenin ed è stato scritto da Susan Abulhawa; l’autrice ci racconta la storia di quattro generazioni di palestinesi costretti a lasciare la propria terra dopo la nascita dello stato di Israele e a vivere la triste condizione di “senza patria”, a iniziare dall’abbandono delle case di ‘Ain Hod nel 1948, per il campo profughi di Jenin. Come per i precedenti titoli, mi limito a riportare soltanto due passaggi: il primo, è quello dove si fa la conta di quante generazioni di palestinesi vengono spazzate via a partire dal 1948 – anno in cui ebbe inizio l’esodo forzato dei palestinesi, conosciuto come Nakba, letteralmente “catastrofe” – perché a quelle generazioni, bisognerà sommare quelle di oggi: “Fu così che, otto secoli dopo la sua fondazione ad opera di un generale dell’esercito del Saladino, nel 1189 d.C., a ‘Ain Hod non si videro più bambini palestinesi. Yehya cercò di calcolare il numero di generazioni che erano vissute e morte nel villaggio e arrivò a quaranta. […] quaranta generazioni di vite, ora spezzate. Quaranta generazioni di nascite e funerali, di matrimoni e danze, di preghiere e ginocchia sbucciate. Quaranta generazioni di peccati e carità, di cucina, duro lavoro e ozio, di amicizie, ostilità e accordi, di pioggia e corteggiamenti. Quaranta generazioni con i loro indelebili ricordi, segreti e scandali. Tutto spazzato via dal concetto di diritto acquisito di un altro popolo, che si sarebbe stabilito in quello spazio rimasto libero e l’avrebbe proclamato – con il suo patrimonio di architettura, frutteti, pozzi, fiori e fascino – retaggio di forestieri ebrei arrivati da Europa, Russia, Stati Uniti e altri angoli del mondo”. Il secondo, è quello in cui si spiega che alcuni piatti tradizionali ebraici non sono ebraici, che alcune antiche dimore ebraiche non sono ebraiche, che antichi manufatti ebraici non sono ebraici, che persino alcuni frutti che hanno reso famosi gli ebrei, storicamente, non appartengono a loro, ma stavolta la vostra intelligenza non la offenderò perché mi pare si colga facilmente la volontà di riscrivere un po’ tutto, soprattutto la Storia: “Guardò in silenzio le prove di quello che gli israeliani sapevano già, e cioè che la loro storia era sorta sulle ossa e sulle tradizioni dei palestinesi. Quegli uomini arrivati dall’Europa non conoscevano né l’hummus né i falafel, ma li proclamarono ‘piatti tradizionali ebraici’. Rivendicarono le ville di Qatamon come ‘antiche dimore ebraiche’. Non avevano vecchie fotografie o disegni dei loro avi che vivevano su quella terra, amandola e coltivandola. Arrivarono da nazioni straniere e dissotterrarono dal suolo palestinese monete dei cananei, dei romani, degli ottomani che poi vendettero come se fossero ‘antichi manufatti ebraici’. Vennero a Giaffa e trovarono arance grosse come angurie, e dissero: ‘Guardate! Gli ebrei sono famosi per le loro arance’. Ma quelle arance erano il risultato di secoli e secoli durante i quali i contadini palestinesi avevano perfezionato l’arte di coltivare gli agrumi”. Chiedo scusa se non mantengo la parola data e aggiungo un terzo passaggio del libro, questo: “i palestinesi avevano pagato il prezzo dell’Olocausto ebreo”.

Mi piace ricordare che Abulhawa è nata nel 1970, da una famiglia palestinese in fuga dopo la Guerra dei Sei giorni del 1967, e che è un’attivista per i diritti umani.

Chiuderei citando un altro estratto, secondo me molto toccante, del libro Caduto fuori dal tempo di David Grossman che, ricordando suo figlio ventenne ucciso in guerra da un missile anticarro, scrive: “mio figlio è morto, riconosco la verità di queste parole. È morto, è morto. Ma la sua morte, la sua morte non è morta.” Ma il pezzo non lo chiuderei esattamente qui; mi permetterei di dire che, prendendo spunto dalla frase di prima, riconosco la verità di numeri, immagini e notiziari che mi arrivano dalle fonti più diverse per informarmi che gli oltre quarantamila palestinesi uccisi dai bombardamenti israeliani, di cui oltre tredicimila bambini, sono senza dubbio morti, ma sottolineando il fatto che anche in questo caso la loro morte non è morta, e io temo che, a tanti, forse troppi, siano sfuggite le conseguenze che porterà, appunto, il ricordo di questa strage.