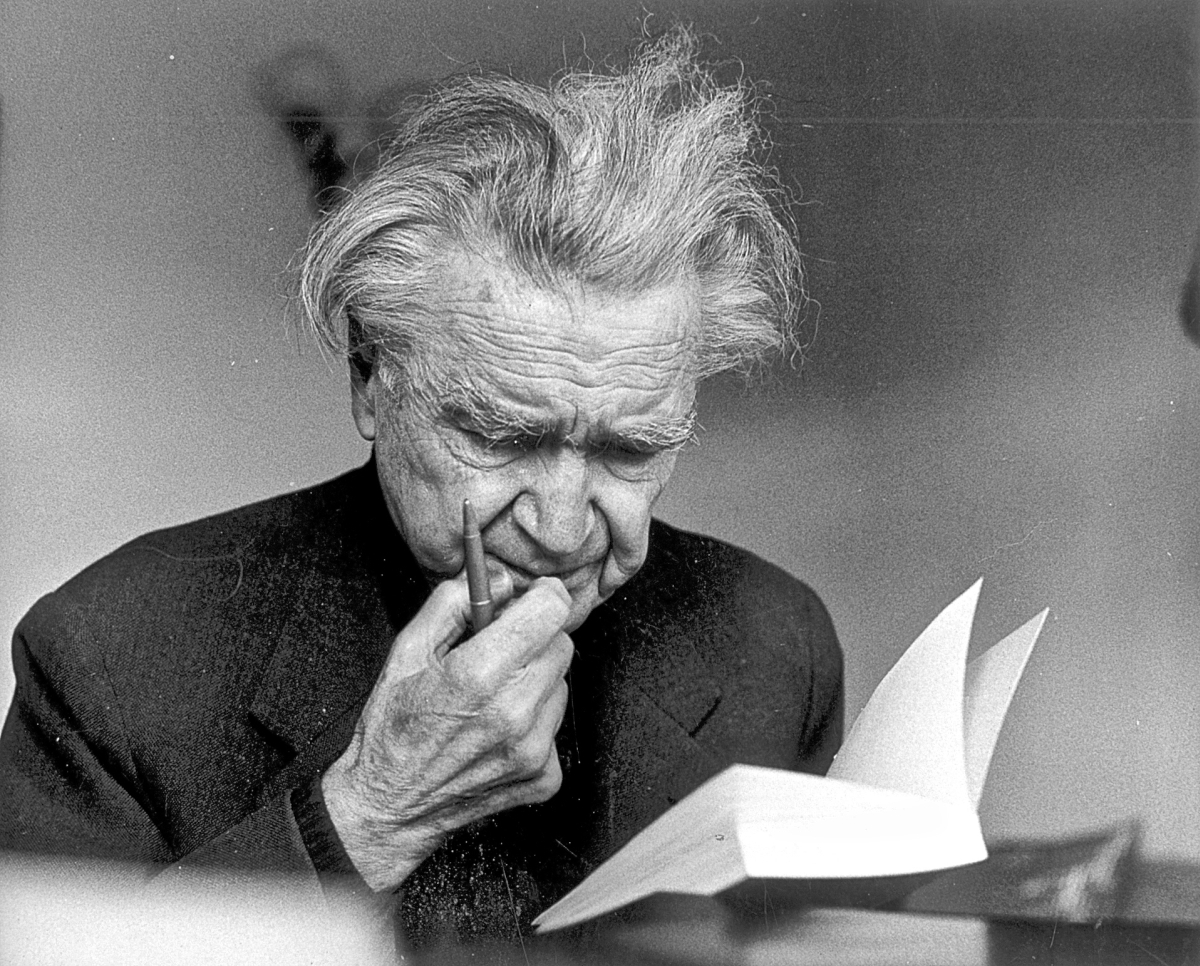

di Francisco Soriano

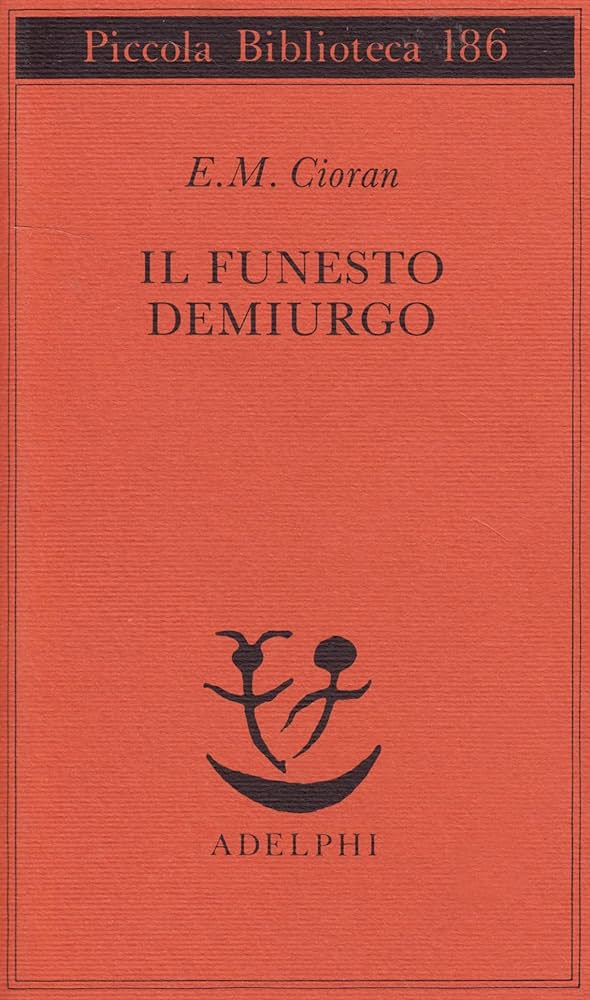

“Vi sono notti in cui l’avvenire si abolisce”, dice Emil Cioran, discorrendo sul suicidio con la consapevolezza che non si è vissuti nel possibile, ma nel concepibile. Nessuna assurdità dunque può assolvere alla funzione di delucidare gli spazi del vuoto e del niente, inconsolabile dimensione dell’essere umano che sente l’esistenza come un cumulo di “orizzonti crollati”.

“Vi sono notti in cui l’avvenire si abolisce”, dice Emil Cioran, discorrendo sul suicidio con la consapevolezza che non si è vissuti nel possibile, ma nel concepibile. Nessuna assurdità dunque può assolvere alla funzione di delucidare gli spazi del vuoto e del niente, inconsolabile dimensione dell’essere umano che sente l’esistenza come un cumulo di “orizzonti crollati”.

Il gesto è certamente negazione, “una liberazione folgorante” dell’io che ne ha abbastanza di essere se stesso. Senza cedere alla banale idea dell’infelicità come motore pulsante dell’autoannientamento, per Cioran al contrario è ancor più la felicità che spinge al suicidio per la sua dimensione “amorfa”, “improbabile” ed esigente di “uno sforzo di adattamento estenuante”. L’idea di darsi la morte, scrive Cioran, quando ci afferra, apre invece davanti a noi uno spazio al di là del tempo, dell’eternità e della morte stessa, uno spazio dove gli “altrove” tanto decantati e mai finalmente compresi possono essere con una buona dose di probabilità attraversati, speculati, abitati.

Il rapporto che si crea con la morte è nel caso del suicidio una forma di affrancamento, liberazione, esaltazione di un rivaleggiare con le stesse armi che si è così puntualmente desiderato rifiutare, addirittura nascondere. Chi ha provato il senso di autoannientamento sa quanto ogni funzione vitale, in quel preciso istante, trovi una olimpica condizione di serenità, nell’armonica considerazione che ogni cellula è tornata al proprio posto e ogni pulsazione che sia sangue o altra essenza necessaria alla sopravvivenza sono in inequivocabile condizione di autoallineamento. Quello che invece sembra impossibile spiegare, seppure in questo furore che si tramuta in esultanza nell’istante che è finalmente in grado di “sospendere l’insieme degli istanti”, è la soluzione del dilemma. Questo stato di perenne condizione interrogativa si concreta in una dimensione esistenziale drammatica, dove le risposte più semplici sulla nostra origine e funzione non trovano alcun riferimento di credibilità e di realtà. Intanto si comprende che aspettare la morte significa subirla, trasformarla in processo, in una sequenza di episodi che ci condannano a una sorta di accettazione. E da questo si deduce la differenza ontologia fra la morte e il suicidio: quest’ultimo libera sempre, “è culmine, è parossismo di salvezza”, la morte naturale invece “non è sentita necessariamente come liberazione”.

Cioran narra di una millenaria cospirazione contro il suicidio che rappresenta “la causa dell’ingombro e della sclerosi nelle società”. Niente di più lapalissiano eppure sfuggente alla moltitudine, che percepisce nella propria fine una atavica paura di non essere, non rappresentare, non manifestare. Altrettanto vera nel suo significato la citazione che Cioran fa di Leopardi, con l’aneddoto che il poeta di Recanati rivolgeva all’attenzione del lettore: “quando dopo molti anni ritroviamo una persona conosciuta nell’infanzia, la prima impressione che ne ricaviamo è che sia stata colpita da una disgrazia”. Se ne deduce che durare la vita significa sminuirsi: “l’esistenza è perdita d’essere”. La decadenza è un fattore ineluttabile e inarrestabile, e dunque l’idea stessa della propria cancellazione ha un effetto calmante, una pacificazione che trasmette libertà: per paradosso, più si è coscienti della marginalità ad ogni istante della propria vita e più ci si “reincorpora nell’esistenza”.

La debolezza risiede totalmente in chi non si uccide, al contrario di quanto invece viene più comunemente sostenuto accusando chi compie il gesto di voler sfuggire al dolore o alla vergogna. Niente di più falso e incoerente, perché nel suicidio non vi è adattamento o fuga, e vince “su un pregiudizio antico quanto l’uomo o almeno quanto le religioni”. La realtà è che la Chiesa ha sempre favorito l’alienazione, riservando a chi ne accettava la condizione un regime di privilegio. Impossibile non condividere l’intuizione che “fra lo stoicismo antico e il libero pensiero moderno, fra Seneca e Hume, il suicidio subisce una lunga eclissi”.

Una verità che affascina da sempre sin dall’antichità, narrata dal mito o cantata in versi su una rupe in procinto di crollare sui marosi che sia, il “bel suicidio” appartiene al novero dei gesti puri, di quei gesti cioè che appaiono insensati, senza possibilità di calcoli ed elucubrazioni, “senza ragione”: è questo gesto una “sfida a tutte le maiuscole – che umilia e schiaccia Dio e la Provvidenza, e anche il Destino”. Dunque vittoria su ogni fronte in una sorta di intollerabile lucidità, quando la “chiaroveggenza eccessiva” paragonabile a uno stato simile alla follia “oltrepassa i limiti della ragione”. È proprio vero – a questo punto – asserire che “gli idioti non si uccidono praticamente mai”, perché impossibilitati a comprendere che suicidarsi vuol dire riappropriarsi di se stessi “in istantanea padronanza di tutti i propri mezzi”.

Noi, in modo diametralmente opposto agli antichi, non siamo invece più in condizione di sopprimerci “a freddo”, avendo disimparato quest’arte. I nostri gesti sono quelli dettati dalla passione, compiuti dall’esagitazione. Perduta è l’imperturbabilità, usurpata dalla Provvidenza che “è venuta a sloggiare il Fato da ogni dove”. Non è da tutti elaborare l’idea dell’autoannientamento: vi è una necessità che risiede nell’avidità d’assoluto, una visione totalizzante e sintetica. Nella ricerca d’assoluto, il dubbio assume la connotazione dell’“inverso di una ricerca, la conclusione negativa di una grande impresa, di una grande passione. L’assoluto è inseguimento; il dubbio, una ritirata”. Proprio in questa ritirata non vi è nulla di fragile o vile, è un “inseguimento all’incontrario”, perché va a sbattere contro quelle “estremità inaccessibili a ogni percorso razionale”. Diviene presto vertigine perché in questo cono in cui tutto sembra essere inglobato, risucchiato, annientato non c’è niente altro che una insolita capacità estrema e profonda di inoltrarsi oltre se stessi. Retrocedere verso i limiti significa tentazione all’autodistruzione:

“Quando si è capito che niente è, che le cose non meritano neanche lo status di apparenze, non si ha più bisogno di essere salvati, si è salvi, e infelici per sempre”.

Cioran confessa forse una sua debolezza citando Jean-Paul Sartre, che affermava di aver compreso nella “sera più importante della sua vita” che “non vi era differenza fra il morire l’indomani o trent’anni dopo”. Ragionamento ritenuto inutile perché “nell’immediato la differenza in questione appare a ognuno di noi irriducibile, e perfino assoluta: esistere è provare che non si è capito fino a che punto sia la stessa cosa morire adesso o chissà quando”. È anche il momento per Cioran di confessare che “a furia di rimuginare il pro e il contro dell’unico gesto che conti, si finisce con la cattiva coscienza d’esser ancora vivi”.

Che cos’è, dunque, il cosiddetto spirito di conservazione? È testardaggine e necessita di essere combattuto, bisognerebbe addirittura denunciare le sue “devastazioni”. Combatterlo significherebbe ristabilire l’eccellenza del suicidio, la sua accessibilità a tutti. Questo ci renderebbe consapevoli che l’esistenza non ha alcuna sacralità e che, al contrario, il suicidio “riscatta e trasfigura gli atti già compiuti”. La vita è un accidente che gli esseri umani possono convertire in fatalità. Non a caso nella visione religiosa viene considerato come un misfatto, un’insania, ma la portata del gesto suicidario non è per niente misteriosa perché potrà consumare il prestigio dell’anatema con l’annientamento della fede. Cioran definisce i suicidi come precursori, “al pari di coloro che, sensibili alla sovranità del male, incriminarono la Creazione: i manichei all’inizio dell’èra cristiana, e segnatamente i loro tardivi discepoli, i catari”. I settari erano inoltre erano disgustati dall’aspetto utile della sessualità, “che fa parte del loro rimettere in causa la Creazione: perché moltiplicare i mostri?”. Il catarismo, se fosse sopravvissuto e fosse rimasto fedele a se stesso, sarebbe sfociato in un suicidio collettivo.

Per togliersi la vita è necessaria una dose di crudeltà verso se stessi. Chi infatti è interamente buono sarà incapace di affermare il gesto. Il suicidio è forma raffinata e complessa, e gli uomini che hanno compromesso il loro spirito con la bontà sono incapaci di intervenire sul proprio destino e non possono aspirare a costruirsene un altro. La modestia è un freno inibitore all’idea di affrontare la propria fine. In realtà ogni essere umano è insensato, così “il vivo in quanto tale è un demente e per di più cieco: inadatto a discernere il lato illusorio delle cose, scorge dovunque il solido, il pieno. Non appena, per miracolo, ci veda chiaro, si apre alla vacuità e ci prospera. Più ricca della realtà ch’essa sostituisce, tiene luogo di tutto senza il tutto, è fondamento e assenza, variabile abissale dell’essere”.

Per togliersi la vita è necessaria una dose di crudeltà verso se stessi. Chi infatti è interamente buono sarà incapace di affermare il gesto. Il suicidio è forma raffinata e complessa, e gli uomini che hanno compromesso il loro spirito con la bontà sono incapaci di intervenire sul proprio destino e non possono aspirare a costruirsene un altro. La modestia è un freno inibitore all’idea di affrontare la propria fine. In realtà ogni essere umano è insensato, così “il vivo in quanto tale è un demente e per di più cieco: inadatto a discernere il lato illusorio delle cose, scorge dovunque il solido, il pieno. Non appena, per miracolo, ci veda chiaro, si apre alla vacuità e ci prospera. Più ricca della realtà ch’essa sostituisce, tiene luogo di tutto senza il tutto, è fondamento e assenza, variabile abissale dell’essere”.

Infine, Cioran si confessa: “qualsiasi cosa io tenti, non sarà mai altro che la manifestazione di un decadimento, patente o camuffato. Per quanto tempo ho teorizzato dell’uomo-fuori-da-tutto. Quell’uomo ora lo sono diventato, lo incarno. I miei dubbi sono giunti al traguardo, le mie negazioni hanno preso corpo. Vivo ciò che prima mi figuravo di vivere. Mi sono trovato un discepolo, finalmente”.

Nella profonda disamina di Cioran, tuttavia, si nota una assenza. È la parola “amore”. La consapevolezza del suo intimo più profondo, ontologicamente tragico e burrascoso, vertiginoso, ci fa sprofondare nell’incomprensibile vuoto di ogni possibile dissertazione. Rappresenta senza ombra di dubbio l’unità, l’unicità, la sintesi di una dimensione altra incomparabile e racchiusa forse in uno spazio paragonabile soltanto a un “giardino nella voce”. Ci rende in vita coscienti della dimensione liberatoria del suicidio in ogni infinitesimo istante, se “solo” un’idea di mancanza o di cancellazione della condizione amorosa più pura e cristallina ci assalisse. In questo caso non si tratterebbe di passione, dell’estemporaneo superficiale gesto di un esagitato, ma di una scelta vile nell’incapacità di varcare la soglia dell’assoluto. È dunque in un solo caso, e soltanto in questo, che la vita vale la pena di essere vissuta.