di Valentina Cabiale

Alain Schnapp (Parigi 1946), archeologo e storico, è professore emerito dell’Università di Parigi I (Panthéon-Sorbonne) e nel 2001 ha fondato l’Institut national d’histoire de l’art (Inha), dirigendolo fino al 2005. Si occupa principalmente di iconografia greca, teoria e storia dell’archeologica. In Italia ha diretto scavi a Metaponto, Eboli, Moio della Civitela, Laos-Scalea e ha insegnato all’Istituto Universitario Orientale di Napoli e all’Università di Perugia. Nel 2023 per Einaudi è uscito “Storia universale delle rovine. Dalle origini all’età dei Lumi” (traduzione di Anna Delfina Arcostanzo e Valentina Palombi), dedicato al professor Jean-Pierre Vernant, il maestro dal quale ha ereditato lo sguardo antropologico e comparativo nello studio dell’antichità classica.

Alain Schnapp (Parigi 1946), archeologo e storico, è professore emerito dell’Università di Parigi I (Panthéon-Sorbonne) e nel 2001 ha fondato l’Institut national d’histoire de l’art (Inha), dirigendolo fino al 2005. Si occupa principalmente di iconografia greca, teoria e storia dell’archeologica. In Italia ha diretto scavi a Metaponto, Eboli, Moio della Civitela, Laos-Scalea e ha insegnato all’Istituto Universitario Orientale di Napoli e all’Università di Perugia. Nel 2023 per Einaudi è uscito “Storia universale delle rovine. Dalle origini all’età dei Lumi” (traduzione di Anna Delfina Arcostanzo e Valentina Palombi), dedicato al professor Jean-Pierre Vernant, il maestro dal quale ha ereditato lo sguardo antropologico e comparativo nello studio dell’antichità classica.

La sua Storia universale delle rovine. Dalle origini all’età dei Lumi (Einaudi 2023) è un libro di più di 900 pagine che – scrive – non è “una storia di tutte le rovine in tutte le società, ma un tentativo di esplorazione stratigrafica del pensiero sulle rovine”. Non parla solo di monumenti ma di tutte le tracce materiali, e, soprattutto, delle strategie della memoria collettiva per annetterle o escluderle. Crede di essere riuscito ad essere davvero universale oppure, pure in un’opera così eccezionale per quantità di dati e riflessioni sulla relazione tra le persone e la materialità del passato, ha la sensazione di aver dimenticato qualcosa?

C’è sempre il rischio di dimenticare qualcosa e, soprattutto, la difficoltà principale è quella di non riuscire a leggere tutte le tradizioni nelle lingue originali. Per il cinese, il giapponese, l’arabo ho dovuto appoggiarmi a una traduzione già esistente o consultarmi con colleghi che mi hanno aiutato. Questa è la prima difficoltà strutturale a un approccio universale. Quando ero studente, la principale referenza per la storia universale dei miti era Georges Dumézil. Lui aveva la capacità di leggere almeno 50, 60 lingue, perchè era un linguista di formazione e aveva dedicato tutta la vita a insegnare lingue diverse, dalla Turchia alla Polonia, alla Svezia. L’ho chiamata una storia universale perché è la storia universale che io ho potuto costruire con le risorse a me accessibili e con il tempo che mi è stato concesso dalle istituzioni che mi hanno sostenuto. Non posso pretendere che sia una visione di tutte le rovine in tutte le società. La cosa che mi ha portato a questo comparativismo, oltre all’eredità di Jean-Pierre Vernant e del Centre de Recherches Comparées sur les Sociétés anciennes, è il fatto che più ho cercato di esplorare il concetto di rovina in società senza scrittura, più mi sono accorto del ruolo delle rovine nelle società e del fatto che in contesti ben diversi ci sono processi e modalità di avvicinamento al passato che sono gli stessi. Dunque non si può isolare l’Occidente dall’Oriente, il mondo arabo-mussulmano dal mondo cinese: ci sono passaggi, scoperte inaspettate, similarità che portano naturalmente al comparativismo.

In che direzione sta andando il modo in cui la memoria collettiva (penso all’Europa, in particolare) si rapporta ai resti materiali? L’estetica delle rovine sta cambiando?

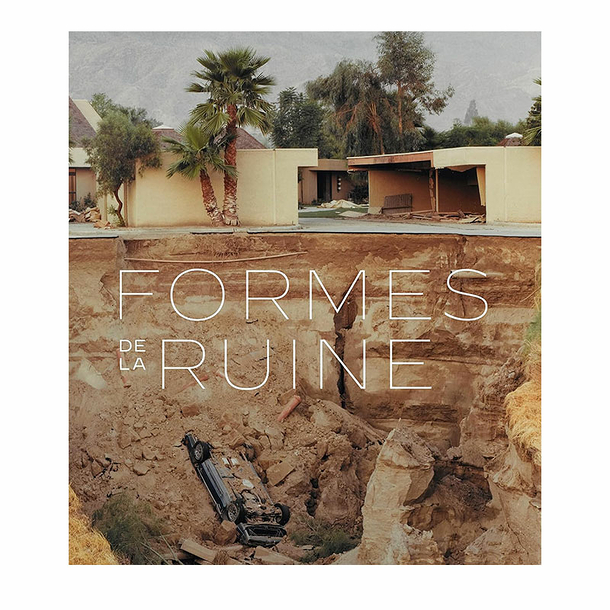

Sì, è una questione non affrontata direttamente nel libro perchè per ovvie ragioni di taglio e di documentazione mi sono fermato all’Illuminismo e, eccetto che nelle conclusioni, a una visione delle rovine dal Paleolitico alla fine del Settecento. È vero che la rovina come fenomeno di massa è stata, come dire, moltiplicata, ingrandita, dalle distruzioni delle due guerre mondiali e lo è, adesso, da tutte le guerre che stiamo guardando con orrore con i nostri occhi: quello che succede a Gaza , in Ucraina, quello che è successo in Siria, fa parte di una esperienza di quotidianità che va al di là delle esperienze precedenti soprattutto per quanto riguarda i media di informazione. Infatti, ho prolungato la mia ricerca in una mostra che si è appena chiusa a Lyon col titolo “Le forme della rovina” [Mba-Musée des Beaux-Arts di Lione, 1 dicembre – 3 marzo 2024]. Questa mostra, il catalogo è uscito qualche settimana fa, presenta 300 oggetti legati al tema delle rovine, e di questi circa 200 derivano dall’arte contemporanea, dal modo con il quale la nostra società guarda al passato e dal modo in cui un gruppo di giovani artisti si è interessato alle rovine e ne ha fatto un momento di critica della ragione e della vita culturale.

Sì, è una questione non affrontata direttamente nel libro perchè per ovvie ragioni di taglio e di documentazione mi sono fermato all’Illuminismo e, eccetto che nelle conclusioni, a una visione delle rovine dal Paleolitico alla fine del Settecento. È vero che la rovina come fenomeno di massa è stata, come dire, moltiplicata, ingrandita, dalle distruzioni delle due guerre mondiali e lo è, adesso, da tutte le guerre che stiamo guardando con orrore con i nostri occhi: quello che succede a Gaza , in Ucraina, quello che è successo in Siria, fa parte di una esperienza di quotidianità che va al di là delle esperienze precedenti soprattutto per quanto riguarda i media di informazione. Infatti, ho prolungato la mia ricerca in una mostra che si è appena chiusa a Lyon col titolo “Le forme della rovina” [Mba-Musée des Beaux-Arts di Lione, 1 dicembre – 3 marzo 2024]. Questa mostra, il catalogo è uscito qualche settimana fa, presenta 300 oggetti legati al tema delle rovine, e di questi circa 200 derivano dall’arte contemporanea, dal modo con il quale la nostra società guarda al passato e dal modo in cui un gruppo di giovani artisti si è interessato alle rovine e ne ha fatto un momento di critica della ragione e della vita culturale.

Le anticipo una domanda che volevo porle proprio sulle rovine contemporanee. Nelle rovine antiche vediamo una serie di dicotomie che rendono difficile interpretarle ma che, anche, le rendono così affascinanti: la dicotomia tra natura e cultura, tra oblio e memoria, visibile e invisibile, perdita e sopravvivenza. Tutte cose che possiamo riconoscere anche nelle rovine moderne e contemporanee, nelle città distrutte dalle guerre, come la Beirut degli anni Novanta fotografata da Gabriele Basilico. Come Gaza, oggi. Come archeologo e studioso di rovine come si pone di fronte a queste immagini di città devastate? Se e perché esercitano anch’esse una forma di attrazione?

Già Chateaubriand diceva che ci sono le rovine delle guerre, e poi ci sono tutte le altre rovine: tra queste ultime, le rovine delle industrie, del fallimento economico. Nei sobborghi abbandonati di Detroit, la città colpita dalla dissoluzione urbana a seguito del crollo delle risorse economiche [in seguito alla crisi dell’industria automobilistica e alla bancarotta nel 2009 della Chrysler e della General Motors, è in atto un processo di spopolamento massivo di interi quartieri], si è sviluppata un’arte di filmare e fotografare le rovine che alcuni hanno chiamato pornorovine, la pornografia delle rovine: i fotografi scattano delle immagini esteticamente bellissime di quello che è accaduto a Detroit, di come la società superstite muoia della mancanza di servizi e di lavoro. Dunque, c’è, direi, una sorta di conflagrazione nella nostra contemporaneità tra i conflitti mondiali e l’autodistruzione delle economie legate alle tecniche moderne di costruzione, che fa sì che il ciclo dei monumenti e degli edifici venga interrotto. Fino all’inizio del Novecento le costruzioni miravano a 50, 100, 200 anni di durata. Adesso il ciclo di costruzione è molto più corto, molti edifici sono stati costruiti così male, e sono stati così malamente inseriti nel tessuto urbano, che non possono durare più di 30-40 anni. Quindi c’è un senso dell’effimero, di previsione della rovina, che si vedeva già nelle teorizzazioni di alcuni pensatori del secolo scorso. Senza parlare dell’architetto di Hitler, Albert Speer, che spiegava al suo Führer che non solo la sua architettura era garantita per centinaia di anni ma che le rovine sarebbero rimaste visibili per migliaia di anni dopo. Questa hybris dei nazisti, questa violenza strutturale, la ritroviamo anche nelle distruzioni delle città moderne, nei conflitti ai quali stiamo assistendo.

Sul piano personale, invece, come è cambiata la sua attrazione per le rovine? Da quando era un giovane studente ad adesso.

Sono partito da una storia della disciplina antiquaria. Per 40 anni ho insegnato i metodi dell’archeologia a giovani studenti usciti dal liceo e mi sono chiesto, già negli anni Settanta, inizio anni Ottanta, se quella nostra e occidentale infatuazione per l’archeologia avesse dei precedenti. Mi sono interessato, allora, all’Illuminismo, al Rinascimento, al mondo medievale occidentale e orientale e questo mi ha portato a scrivere “La conquista del passato. Alle origini dell’archeologia”, uscito nel 1993 [trad. it. 1994, Leonardo]. Da allora ho avuto la fortuna di essere invitato a lavorare al Getty Reserarch Institute di Los Angeles dove i ricercatori ricevono tutte le facilitazioni per studiare, l’assistenza e l’accesso illimitato a libri e iconografie, così mi è venuta l’idea di tentare per le rovine quello che avevo già scritto per l’archeologia in sé, e dunque di affrontare la domanda: quando noi parliamo di poesia delle rovine, esiste già una poesia delle rovine nel mondo dell’Egitto antico o in quello dei Sumeri? Ho trovato alcuni poemi che andavano in questa direzione e ho cercato di rintracciare nelle culture dell’Oriente e dell’America antica tracce di queste pratiche legate alle rovine. Mi sono interessato anche al lavoro degli etnologi che cercano di vedere come viene definito il passato in società che rifiutano, in un certo senso, il passato e non hanno parole per le rovine. Sono arrivato così al concetto di società che sono “archeofile”, mentre altre invece non vogliono le rovine, le distruggono o le ignorano. Ignorarle è ancora peggio che distruggerle, se si parla di memoria collettiva.

Sono partito da una storia della disciplina antiquaria. Per 40 anni ho insegnato i metodi dell’archeologia a giovani studenti usciti dal liceo e mi sono chiesto, già negli anni Settanta, inizio anni Ottanta, se quella nostra e occidentale infatuazione per l’archeologia avesse dei precedenti. Mi sono interessato, allora, all’Illuminismo, al Rinascimento, al mondo medievale occidentale e orientale e questo mi ha portato a scrivere “La conquista del passato. Alle origini dell’archeologia”, uscito nel 1993 [trad. it. 1994, Leonardo]. Da allora ho avuto la fortuna di essere invitato a lavorare al Getty Reserarch Institute di Los Angeles dove i ricercatori ricevono tutte le facilitazioni per studiare, l’assistenza e l’accesso illimitato a libri e iconografie, così mi è venuta l’idea di tentare per le rovine quello che avevo già scritto per l’archeologia in sé, e dunque di affrontare la domanda: quando noi parliamo di poesia delle rovine, esiste già una poesia delle rovine nel mondo dell’Egitto antico o in quello dei Sumeri? Ho trovato alcuni poemi che andavano in questa direzione e ho cercato di rintracciare nelle culture dell’Oriente e dell’America antica tracce di queste pratiche legate alle rovine. Mi sono interessato anche al lavoro degli etnologi che cercano di vedere come viene definito il passato in società che rifiutano, in un certo senso, il passato e non hanno parole per le rovine. Sono arrivato così al concetto di società che sono “archeofile”, mentre altre invece non vogliono le rovine, le distruggono o le ignorano. Ignorarle è ancora peggio che distruggerle, se si parla di memoria collettiva.

Ma secondo lei la storia dell’archeologia è una storia di tutti o è soltanto di poche élite o gruppi che il passato sono proprio andati a cercarlo? Glielo chiedo pensando alle tante persone, ai singoli, di cui racconta nel libro. A partire dall’imperatrice Elena, la madre di Costantino che fece scavare sul Golgota alla ricerca di prove materiali (la Vera Croce) che attestassero la veridicità del supplizio di Gesù e, così facendo, pose le basi di un “antiquariato sacro” e di tutta la caccia medievale alle reliquie; il cinese Ouyang Xiu (XI sec.), che dedicò la sua vita alla collezione di manufatti antichi e alla trascrizione delle iscrizioni, mentre contemporaneamente, in Francia, l’arcivescovo di Tours Ildeberto di Lavardin scriveva due testi poetici sulle rovine, funzionali in qualche modo all’elaborazione e al superamento del lutto (il declino dell’antichità classica). E poi tanti uomini del Rinascimento, da Ciriaco d’Ancona che, nella prima metà del XV secolo, trascrisse centinaia di iscrizioni greche e latine, a Leon Battista Alberti che fallì di fronte all’intera Curia Pontificia accorsa al lago di Nemi nella speranza di vedere riemergere dalle acque una delle navi di Caligola.

Quella dell’archeologia è una storia di tutti o solo di qualcuno e c’è un momento specifico, nella storia più recente, in cui è diventata di tutti?

È una storia di tutti nel senso che gli imperi o le società frugano nel passato per trovare temi di aggancio e modi per convocare il presente o il futuro nella sua continuità con il passato. Certamente ci sono società che non vogliono avere rapporti con il passato. Tendono a cancellarlo, per esempio nel mondo arabo-mussulmanto tutte le cose anteriori alla nascita dell’islam vengono definite jahiliyya [trad. it. ignoranza]. Jahiliyyia è una parola che definisce il mondo dell’inaccessibile, della barbaria. Dunque, a una prima vista, la rivelazione islamica sembrerebbe essere contraria alla permanenza di tratti, di costumi e, soprattutto, di monumenti dell’antichità. Poi se uno va a vedere trova che nei fatti al Cairo, nella Siria e ancora di più nel mondo persiano ci sono molti agganci al passato, anche al passato preislamico, che sono stati utilizzati e messi al servizio dell’immagine del re e della società. Chiaramente i concetti della disciplina antiquaria – tutto ciò che precede l’archeologia moderna nel senso elaborato da Inghilterra, Germania, Francia e Italia nel XIX secolo – fanno parte della vita sociale. Alcune società cercano di ideologizzarli, basta pensare a Stalin, Hitler o alla retorica attuale di Putin contro i cosiddetti ”nazisti”, ma si potrebbe pensare anche alle guerre coloniali. Quando ero studente la guerra in Algeria incorporava il tema della “colonizzazione utile” secondo la quale i francesi avrebbero portato in Algeria la medicina, l’economia moderna, ecc. Questa ideologia coloniale non riflette la storia in senso profondo, e il modo con il quale i francesi e gli italiani hanno cercato di confiscare il passato romano, sia con il regime della Terza Repubblica e il colonialismo francese, sia con i fascisti di Mussolini, rimanda all’utilizzazione ideologica (all’abuso) degli strumenti dell’archeologia.

A un certo punto nel libro cita André Leroi-Gourhan secondo il quale le prime “collezioni” di reperti, scoperte in livelli post-musteriani nella grotta di Arcy-sur-Cure, composte da oggetti curiosi (tra cui alcuni fossili) selezionati e messi da parte da quelle genti preistoriche, sono il primo segno di una coscienza estetica. Secondo lei sono anche il segno dell’accorgersi dello spessore del tempo? Accorgersi che esistono oggetti appartenenti a un tempo diverso dal proprio.

Sarebbe un po’ pretenzioso affermarlo. Questi oggetti sono stati messi da parte e il fatto che costituiscano un piccolo deposito fuori dal circuito della funzionalità e del riclicaggio ne fa degli oggetti di interesse, ma cosa ci sia dietro non si sa bene. Alla sua domanda posso rispondere attraverso un esempio egiziano. Nel Museo Egizio di Torino c’è un fossile di riccio di mare dell’Eocene, proveniente da Eliopoli e di datazione incerta, sul quale è stato scritto “trovato a sud della cava dal sacerdote Tjanefer”. È il primo oggetto noto, che viene dai tempi lontani della paleontologia, sul quale lo scriba che l’ha trovato ha iscritto dove l’ha trovato e ha messo il suo nome per confermare la scoperta. Siamo in un’epoca più recente, non nei 40-50.000 anni fa del Paleolitico, ma è un indizio della presa di coscienza del fatto che alcuni oggetti, anche di minimo interesse, se vengono messi da parte sono legati a un certo concetto del tempo.

Sarebbe un po’ pretenzioso affermarlo. Questi oggetti sono stati messi da parte e il fatto che costituiscano un piccolo deposito fuori dal circuito della funzionalità e del riclicaggio ne fa degli oggetti di interesse, ma cosa ci sia dietro non si sa bene. Alla sua domanda posso rispondere attraverso un esempio egiziano. Nel Museo Egizio di Torino c’è un fossile di riccio di mare dell’Eocene, proveniente da Eliopoli e di datazione incerta, sul quale è stato scritto “trovato a sud della cava dal sacerdote Tjanefer”. È il primo oggetto noto, che viene dai tempi lontani della paleontologia, sul quale lo scriba che l’ha trovato ha iscritto dove l’ha trovato e ha messo il suo nome per confermare la scoperta. Siamo in un’epoca più recente, non nei 40-50.000 anni fa del Paleolitico, ma è un indizio della presa di coscienza del fatto che alcuni oggetti, anche di minimo interesse, se vengono messi da parte sono legati a un certo concetto del tempo.

Abbiamo parlato di rovine del passato e di rovine del presente. Come immagina le rovine del futuro? Le sembrano una specie in estinzione, e ha mai “giocato” con quella figura retorica (tanto usata nella letteratura europea a partire dal XVIII secolo) che consiste nell’immaginare un futuro nel quale le città imponenti del presente saranno finite in rovina?

È un tema che riconosciamo in Occidente almeno da Tucidite. Lo storico greco fa un paragone tra Atene e Sparta e confronta quelle città che non hanno un centro cultuale e architettonico con le altre come Atene che con monumenti come l’Acropoli mirano alla bellezza e a una cultura architettonica. La relazione tra rovine e futuro è già presente nel mondo greco e lo è parzialmente nel mondo mesopotamico quando i re vanno a cercare le tavolette iscritte, sepolte nel cuore degli antichi templi, e quando le trovano esaltano la loro capacità nel mettere in moto una storia molto antica, dimenticata dai predecessori. C’è una bellissima iscrizione nella quale uno di questi re della Mesopotamia indirizza una preghiera ai suoi successori, ai quali dice: se sei una persona devota e un giorno ti capiterà di trovare la mia iscrizione, ti prego di leggerla e di conservarla. Questi sono indizi di un interesse per il futuro.

Quanto a cosa sarà delle nostre città nel futuro, questo è legato alla presenza umana nella natura e nell’ambiente. Quando vediamo minacciati non solo monumenti antichi ma anche monumenti della natura come la barriera corallina dell’Australia, si capisce bene come i meccanismi che sono in moto portino alla distruzione e alla eradicazione di molte cose. C’è un paradosso nel fatto che quelli che chiamiamo monumenti storici in Occidente si stiano salvando, ad esempio la città di Oradour sur Glane, nel sud della Francia, distrutta dai nazisti e dopo il 1945 mantenuta esattamente com’era dopo la strage; solo che oggi, 70 anni dopo, la domanda è: come conservare queste rovine? Questo è un tema insito nella relazione tra rovine e futuro. Un altro è chiedersi, lo fanno scrittori come Le Cleziò o alcuni pittori famosi, cosa rimarrà delle nostre città e dei monumenti che consideriamo grandi tra 2000, 10000, 50000 anni, se l’universo continuerà a svilupparsi con il ritmo corrente. La mia risposta a questa domanda è quella del ciclo: tutte le cose materiali si degradano, ma alcune in qualche giorno, alcune in qualche mese, altre in secoli o millenni. Questa dimensione dovrebbe essere integrata nei progetti architettonici, soprattutto nei progetti di autostrade, ferrovie, aeroporti. In Spagna e nel sud dell’Italia alcune strutture sono state costruite e sono già in rovina prima di essere state utilizzate. La stessa cosa sta accadendo anche in Cina, con tutti i problemi legati al fatto che ci sono centinaia di migliaia di appartamenti non più accessibili né abitabili

In Italia c’è un esempio, forse unico, di rovina che è stata nello stesso tempo cancellata e mantenuta. È il Cretto di Alberto Burri, in Sicilia, a Gibellina. La città vecchia, distrutta dal terremoto del Belice nel 1968, è stata cementificata dall’opera dell’artista, nella seconda metà degli anni Ottanta. Una sorta di ricostruzione simbolica della città, composta da 22 cubi in cemento che evocano la struttura urbana inglobandone, nello stesso tempo, i ruderi originali. Una città che funziona come un memoriale e opera d’arte e non più come una città; nello stesso tempo, ha cementificato, conservato, i resti originali. C’è nella storia antica qualche esempio comparabile e questo intervento?

Nel catalogo della mostra viene presentato Il caso di Gibellina. Sì, nella Mesopotamia antica, ma anche nel mondo cinese, questo fenomeno è accaduto. Sulle rovine del passato si costruisce il futuro. Questo è possibile perchè i cinesi, come i sumeri, sono capaci di leggere iscrizioni con scritture molto antiche. Nella Mesopotamia quando un re trova un’iscrizione del suo predecessore, come le dicevo ribadisce e sottolinea la sua presenza dicendo: ho trovato questa iscrizione perché sono stato eletto da Dio, nessuno prima di me l’aveva trovata, rispettando il passato faccio ricostruire il tempio come si deve. La ricostruzione reinterata discende dal fatto che nel mondo mesopotamico anche i templi e i palazzi sono in argilla, quindi fragili, diversamente che in Egitto.

Nel catalogo della mostra viene presentato Il caso di Gibellina. Sì, nella Mesopotamia antica, ma anche nel mondo cinese, questo fenomeno è accaduto. Sulle rovine del passato si costruisce il futuro. Questo è possibile perchè i cinesi, come i sumeri, sono capaci di leggere iscrizioni con scritture molto antiche. Nella Mesopotamia quando un re trova un’iscrizione del suo predecessore, come le dicevo ribadisce e sottolinea la sua presenza dicendo: ho trovato questa iscrizione perché sono stato eletto da Dio, nessuno prima di me l’aveva trovata, rispettando il passato faccio ricostruire il tempio come si deve. La ricostruzione reinterata discende dal fatto che nel mondo mesopotamico anche i templi e i palazzi sono in argilla, quindi fragili, diversamente che in Egitto.  Nel mondo egiziano c’è questa famosa iscrizione di un figlio del faraone Ramses II, il quale dice: mentre scavavo una vasca di fronte a un santuario, per ripristinare tutti i riti del tempio, ho trovato la statua del mio più lontano antenato, un sacerdone di nome Kawab, a sua volta figlio di faraone (Cheope). In questo modo lui testimonia la volontà di stabilire una relazione con il passato. Jan Assmann, che è mancato qualche settimana fa, nel suo libro “La memoria culturale” [Enaudi 1997] si è interessato a questi fatti, alla ristrutturazione del passato al servizio del presente. La riutilizzazione può essere legata alla manipolazione dei testi attraverso le iscrizioni, attraverso la deposizione di oggetti o mediante l’uso di spazi che sono resi leggibili e sono integrati nel processo generale. In questo rientra anche la tradizione cinese delle iscrizioni gigantesche sulle montagne, nelle quali si riporta il nome di chi l’ha fatta fare e che valgono come prova del passaggio di un tale re o di un altro in quella zona.

Nel mondo egiziano c’è questa famosa iscrizione di un figlio del faraone Ramses II, il quale dice: mentre scavavo una vasca di fronte a un santuario, per ripristinare tutti i riti del tempio, ho trovato la statua del mio più lontano antenato, un sacerdone di nome Kawab, a sua volta figlio di faraone (Cheope). In questo modo lui testimonia la volontà di stabilire una relazione con il passato. Jan Assmann, che è mancato qualche settimana fa, nel suo libro “La memoria culturale” [Enaudi 1997] si è interessato a questi fatti, alla ristrutturazione del passato al servizio del presente. La riutilizzazione può essere legata alla manipolazione dei testi attraverso le iscrizioni, attraverso la deposizione di oggetti o mediante l’uso di spazi che sono resi leggibili e sono integrati nel processo generale. In questo rientra anche la tradizione cinese delle iscrizioni gigantesche sulle montagne, nelle quali si riporta il nome di chi l’ha fatta fare e che valgono come prova del passaggio di un tale re o di un altro in quella zona.

A partire dal basso Medioevo avviene un processo di storicizzazione delle rovine pagane. Le rovine non fanno più paura, si potrebbe dire, vengono addomesticate, come lei scrive. Quali sono i requisiti necessari perché una rovina sia addomesticata?

Dipende dalla società, non è lo stesso per tutte. Nel mondo medievale, nel VI-VIII secolo, il problema più difficile era quello di cristianizzare il paesaggio e quindi anche di utilizzare le costruzioni romane o più antiche per farne dei luoghi accessibili ai cristiani. I Padri della chiesa sviluppano allora tutta una serie di strategie che consistono in preghiere da recitare quando si trova un monumento antico, o in modalità diverse per utilizzarlo, quando è ancora utilizzabile, per il culto cristiano, oppure nel farne una cava per riutilizzare i materiali da costruzione per gli edifici cristiani. Esistono anche delle procedure per reimpiegare i vasi. C’è una preghiera – si chiama il rituale di Jumièges, dal nome dell’abbazia in Francia, ma si ritrova anche in Germania – apposta per cristianizzare l’uso dei reperti ritrovati nel sottosuolo. In questa preghiera si dice che con l’aiuto del nostro Signore Gesù Cristo possiamo far uscire da questi vasi il maligno, il diavolo, e trasformarli in oggetti utilizzabili per il culto cristiano. Queste pratiche le ritroviamo nel cristianesimo del medioevo, in un certo senso nel culto delle reliquie nella Roma del XII-XIII secolo, nelle poesie di Ildeberto di Lavardin, l’arcivescovo di Tours, che è il primo a dedicare una poesia alle rovine di Roma.

Al reimpiego fisico (riutilizzo e conversione di spazi, dei materiali da costruzione, conversione di uso di oggetti, …) si accompagna sempre una strumentalizzazione ideologica?

Sì, certamente. La strumentalizzazione è necessaria anche perché questi oggetti e queste costruzioni sono in buona parte inintelligibili per quelli che le scoprono. Dunque, questi rituali e queste pratiche ordinate dai vescovi, dagli abati dei più grandi monasteri, sono un modo per recuperare degli oggetti che hanno un uso economico e un uso cultuale. Il recupero ideologico può essere legato al recupero puramente economico. Ad esempio, nella Roma del Quattrocento tante di queste scoperte archeologiche sono legate all’edilizia, all’estensione della città medievale che si sta trasformando, di nuovo, in una città imperiale.

Nel mondo contemporaneo occidentale si privilegia il restauro filologico dell’“originale”, diversamente le tradizioni cinese e giapponese mettono in atto una sorta di strategia antirovina ricostruendo periodicamente i templi e gli edifici importanti (un esempio noto è il tempio di Ise in Giappone, che sin dall’VIII secolo viene ricostruito ogni 20 anni). Diverse pratiche e teorie del restauro che derivano non solo dall’uso di materiali da costruzione differenti ma da una diversa concezione della storia. Questa ha dato origine anche a differenti tipi di archeologia? Si fa archeologia in modi diversi o i principi base della ricerca archeologica, dei metodi, degli obiettivi, possono oggi essere considerati universali?

È chiaro che non si scava una capanna come si scava una casa romana o un tempio. Prima parlavo del colonialismo francese e Philippe Leveau, mio collega e storico dell’Africa romana, aveva identificato una difficoltà nella pratica dell’archeologia francese in Algeria: gli archeologi si interessavano a quelle che ritenevano rovine romane, costituite da tegole e pietre, ma i romani, così come i berberi romanizzati, avevano utilizzato anche altre tecniche costruttive, con legno e paglia, che però non sono state viste dai colonizzatori, non preparati a guardare il suolo con l’occhio del protostorico che sa riconoscere altre tracce oltre alle mura in pietre. Pertanto, è chiaro che la rappresentazione che la gente ha del passato influisce sullo scavo e sul restauro. Per i giapponesi e i cinesi gli oggetti hanno un ciclo, che può essere di 20 anni, come per il tempio di Ise in Giappone, o di 50-60 anni ma non c’è nulla di inquietante, per loro, nel fatto di restaurare totalmente, mentre già nel mondo romano c’è qualche esitazione sulla dottrina del restauro, ci si pone già il problema di come restaurare. Il pensiero successivamente viene elaborato, molto lentamente, fino a Raffaello, B. Castiglione e alla nascita del concetto di protezione e tutela dei monumenti a Roma e nel mondo occidentale. Ma tutto questo ci porta alla domanda: a cosa servono i monumenti antichi? La nostra teoria è quella non di rifare ma di mantenere, e questo mantenimento è un modo di rallentare l’effetto del tempo; a un certo punto, però, le cose crollano e quindi o si lasciano crollate o si rifanno da capo, con tutti i rischi insiti nell’aggressività delle tecniche moderne. Lo diceva già Chateaubriand: le rovine della natura sono lente, le rovine degli uomini sono veloci e questa rapidità ha delle conseguenze deleterie sul mantenimento del paesaggio antico.

Lei si è occupato molto di storia dell’archeologia, di rovine in pietra, di monumenti. Come si rapporta invece all’archeologia che studia gli oggetti prodotti in serie, la ceramica, i manufatti quotidiani, quelli sempre un po’ uguali uno all’altro?

Il contributo dell’archeologia moderna è stato quello di rispettare e dare lo stesso valore alla costruzione di un sito e al suo abbandono, grazie all’uso del metodo stratigrafico e alla relazione tra questo metodo e la tipologia degli oggetti che possiamo ritrovare. Il concetto di preistoria è nato quando gli archeologi si sono convinti che certi strati dimostravano la coesistenza di animali estinti e di industrie litiche prodotte dall’uomo, e dunque hanno assegnato a quest’ultime – sulla base del livello paleontologico in cui si trovavano – una referenza cronologica. Oggi i tempi dell’archeologia sono variati. L’archeologia come tale, come tecnica di estrazione dal suolo di oggetti e di vestigia, è una creazione intellettuale che critica la disciplina antiquaria in quanto a differenza di quest’ultima usa i paradigmi della stratigrafia, della tecnologia e delle tipologie. Questi elementi sono strutturati in una teoria generale che si impone alla metà dell’Ottocento. La rivoluzione moderna dell’archeologia è dovuta principalmente a due cose, a mio parere: la prima è la datazione al radiocarbonio, che ha consentito di avere una datazione naturale e non più solo basata sulle seriazioni tipologiche, la seconda è l’affermazione della stratigrafia: uno scavo non ha senso se il risultato non ci dimostra come è stato costruito e abbandonato il sito investigato. In gioventù ho fatto molte esperienze archeologiche nel Mediterraneo e in Francia e ho visto svilupparsi queste tecniche che hanno trasformato l’archeologia, così come i metodi e le tecnologie nuove hanno trasformato la medicina: oggi la medicina consente l’esplorazione e la conoscenza del corpo umano a un livello che era impensabile per i medici degli anni Trenta del secolo scorso. La stessa cosa avviene per l’archeologia, basta pensare a tutte le tecniche non invasive che consentono di vedere cosa c’è nel sottosuolo prima di scavare direttamente, alle tecniche della fisica moderna, della scienza, che concorrono alla ricostruzione dei modi di vita e delle relazioni con l’ambiente delle persone e delle popolazioni del passato. Per esempio, la lettura del dna fossile, consente nello scavo delle necropoli, di individuare i tipi fisici, i legami tra le popolazioni antiche e le presenti, talvolta persino i legami familiari

Il capitolo conclusivo si intitola “L’impunità delle rovine”. Il titolo mi ha molto incuriosita. Come mai lo ha scelto?

Il termine impunità mi è venuto leggendo il racconto di Kafka sulle rovine della Grande Muraglia [“Durante la costruzione della muraglia cinese”, scritto nel 1917 e pubblicato postumo nel 1931] e altri scrittori come Borges. Per impunità intendo dire che i politici e chi ha il potere economico non prendono in considerazione – salvo eccezioni – il ruolo del passato nelle decisioni economiche e così facendo sono andate in malora tante opere interessanti del passato. Quando parlo di impunità delle rovine riprendo una parola del poeta surrealista Benjamin Péret il quale dice che le rovine sono abbandonate da quelli che non hanno idea di che cosa siano. Questa ignoranza culturale e intellettuale porta a distruzioni che testimoniano la cecità dei politici e delle società. Kafka critica il concetto stesso di muraglia, si chiede a cosa serva la muraglia; alla fine da un punto di vista funzionale non serve a nulla, non ha impedito l’arrivo delle orde che hanno distrutto l’ordine dell’impero cinese. Potremmo dire lo stesso di altre costruzioni, dunque l’impunità delle rovine per me è legata al fatto, ben espresso soprattutto dall’ideologo rivoluzionario Volney nel suo famoso libello sulle rovine [“Le Rovine, ossia meditazione sulle rivoluzioni degli imperi”, 1791, in Italia riedito da Mimesis nel 2016], che le condotte criminali, i processi di violenza delle società lasciano tracce, queste tracce sono le rovine, che anche se non si possono difendere direttamente con la loro presenza mettono in dubbio le certezze e i modi con i quali le società moderne pensano di essere strutturate per durare. La durabilità viene messa in crisi dal concetto di rovina.

Il termine impunità mi è venuto leggendo il racconto di Kafka sulle rovine della Grande Muraglia [“Durante la costruzione della muraglia cinese”, scritto nel 1917 e pubblicato postumo nel 1931] e altri scrittori come Borges. Per impunità intendo dire che i politici e chi ha il potere economico non prendono in considerazione – salvo eccezioni – il ruolo del passato nelle decisioni economiche e così facendo sono andate in malora tante opere interessanti del passato. Quando parlo di impunità delle rovine riprendo una parola del poeta surrealista Benjamin Péret il quale dice che le rovine sono abbandonate da quelli che non hanno idea di che cosa siano. Questa ignoranza culturale e intellettuale porta a distruzioni che testimoniano la cecità dei politici e delle società. Kafka critica il concetto stesso di muraglia, si chiede a cosa serva la muraglia; alla fine da un punto di vista funzionale non serve a nulla, non ha impedito l’arrivo delle orde che hanno distrutto l’ordine dell’impero cinese. Potremmo dire lo stesso di altre costruzioni, dunque l’impunità delle rovine per me è legata al fatto, ben espresso soprattutto dall’ideologo rivoluzionario Volney nel suo famoso libello sulle rovine [“Le Rovine, ossia meditazione sulle rivoluzioni degli imperi”, 1791, in Italia riedito da Mimesis nel 2016], che le condotte criminali, i processi di violenza delle società lasciano tracce, queste tracce sono le rovine, che anche se non si possono difendere direttamente con la loro presenza mettono in dubbio le certezze e i modi con i quali le società moderne pensano di essere strutturate per durare. La durabilità viene messa in crisi dal concetto di rovina.

Nell’introduzione ha scritto, sulla traccia di B. Péret : “Gli esseri umani fanno parecchia fatica a ricordare la propria infanzia e, quando a volte ci riescono, non è che per denigrarla meglio”. Un pensiero che rimanda all’uso, all’abuso, che si fa a volte dei ricordi, anche materiali.

Il suo essere archeologo ha condizionato il modo in cui guarda al suo passato personale? In altre parole, l’archeologia le ha insegnato a trovare un equilibrio tra memoria e oblio di sé?

Sì certamente, questa dimensione fa parte di me. La mia famiglia è arrivata dall’Ucraina ai tempi dell’impero austro-ungarico, quasi tutti hanno dovuto emigrare a causa dell’antisemitismo, mentre la parte della mia famiglia che non ha potuto emigrare è stata sterminata dai nazisti in Romania negli anni Quaranta. Questa è la mia esperienza familiare, ma il mio interesse di ragazzo verso l’archeologia e le civiltà del passato lontano era un modo di prendere le distanza da un passato che esercitava pressione sulla vita della mia famiglia negli anni Cinquanta e Sessanta. Quando vedo, con tristezza immensa, cosa sta succedendo in Siria o in Palestina mi rendo conto che queste violenze, invece che sparire come si sperava, si sono ancora sviluppate e minacciano l’ordine e la pace nell’Europa e nel mondo. Per me l’archeologia è stata, come dire, un modo di affrontare la mia vita personale. Ho anche avuto molte possibilità, rispetto a quelle che hanno oggi i giovani nel mondo del lavoro. Quando ero io studente era facile trovare un posto di lavoro. Non ho mai proposto candidature; quando mi sono affacciato nel mondo del lavoro, dopo il 1968, c’erano tante occasioni per i giovani di formarsi e di trovare un impiego. La dottrina attuale dei monumenti storici è arrivata dopo e così anche la relazione tra i servizi archeologici, l’amministrazione dei monumenti e dei musei, che è un problema cardinale del futuro e del presente.

Mi piace chiudere le interviste con una domanda che non c’entra niente, la prendo da un libro di Max Frisch, Diario di coscienza, dove ogni capitolo inizia con una sequenza di domande su vari temi della vita. Sono domande semplici, talvolta un po’ sconvenienti e spiazzanti. Non mi risponda se non lo ritiene opportuno. La domanda che ho scelto per lei è questa: Avete paura della morte e da quale anno di età?

La morte è un’esperienza tremenda e uno più invecchia più la vede nella scomparsa degli amici e della famiglia. Questa bruttezza di una vita che si spegne l’ho vista di recente nella morte del mio caro amico François Lissarrague, un iconologo con il quale ho lavorato quasi tutta la mia vita professionale. È mancato improvvisamente alla stazione Châtelet di Parigi, mentre tornava dalla Corsica, per un problema di cuore. È tremendo quando ci si trova ad affrontare da un giorno all’altro una assenza importante, ma lo è anche quando si vedono declinare le forze di una persona con la quale si aveva una relazione permanente. Io ho avuto la fortuna di lavorare con Jean-Pierre Vernant che non solo era un grandissimo studioso ma anche una persona che si era assunta delle responsabilità enormi durante l’occupazione tedesca. Fare il suo cordoglio, sopravvivere alla sua perdita, è stato difficile. Ma fare il cordoglio degli amici, dei familiari, è parte del nostro destino, è una preparazione alla morte nel senso di Montaigne. Soprattutto quando uno arriva a una certa età e guarda indietro a tutti quelli che lo hanno accompagnato… Insomma, la cosa più bella della vita sono gli incontri e la morte mette un termine a questi incontri. Per resistere bisogna tentare di mettere in rapporto, in relazione, il proprio lavoro quotidiano con quello dei predecessori e di tutte le persone che ti hanno aiutato a crescere. La domanda di Max Frisch mi fa pensare a tutto questo.