Intervista a Daniele Manacorda sull’uso dei beni culturali e delle loro immagini

Intervista a Daniele Manacorda sull’uso dei beni culturali e delle loro immagini

di Valentina Cabiale

Le immagini del patrimonio culturale. Un’eredità condivisa?, a cura di Daniele Manacorda e Mirco Modolo (Pancini Editore), raccoglie gli Atti del Convegno svoltosi a Firenze 12 giugno 2022, promosso dalla fondazione Aglaia, sul tema dell’utilizzo delle immagini dei beni culturali di patrimonio statale.

La produzione e l’uso delle immagini dei beni culturali sono stati liberalizzati, per le finalità di studio e di ricerca, dall’Art Bonus (2014). Restano escuse le finalità commerciali, con fine di lucro, per le quali è necessaria la concessione di un permesso e il pagamento di un canone.

I contributi del volume si interrogano sulle limitazioni che lo Stato pone ai cittadini sull’uso di un bene immateriale e su tutte le questioni connesse, che sono molte e hanno a che vedere con la relazione che intratteniamo con il passato e con la sua riproduzione in immagini e copie digitali. Gli autori, pur con opinioni molto varie, si pongono tendenzialmente a favore di una liberalizzazione totale, sin dal primo intervento, quello dell’archeologo Daniele Manacorda, che espone un decalogo pro-liberalizzazione. La questione – di cui Mirco Modolo traccia un profilo storico-critico e legislativo – è ancora più sentita dopo l’uscita, sotto l’egida del ministro Gennaro Sangiuliano, del DM 161/2023 (Linee guida per la determinazione degli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per la concessione d’uso dei beni in consegna agli istituti e luoghi di cultura statali) che stabilisce le tariffe dovute per la riproduzioni di immagini, anche su riviste scientifiche (nell’ambito dei beni culturali la stragrande maggioranza delle riproduzioni è destinato all’editoria).

È importante avere chiaro che non si sta parlando del bene culturale in sé, della cosa, ma della sua riproduzione fotografica e digitale. Beni immateriali, quindi, che sono presi in considerazione dal Codice dei Beni culturali (Codice Urbani) solo in modo tangente (Art. 107/108). La legislazione evidenzia la natura particolare del bene culturale immateriale, diversa da quella dei beni culturali di altra tipologia (ad esempio i prodotti letterari, tutelati da diritti sino a 70 anni dalla morte dell’autore). Da questa prassi contradditoria discende he l’utilizzo di una quartina di Dante a fini commerciali è lecita, mentre non lo è quello della Venere del Botticelli; è possibile reinterpretare Petrarca o Verdi senza dover pagare canoni o chiedere permessi, mentre le opere di Michelangelo conservate in collezioni ed enti pubblici sottostanno a una sorta di “copyright di Stato” senza limiti temporali. E questo avviene in una società in rapida digitalizzazione, in culture dell’immagine dove conta quanto reperibile o riproducibile on-line, e dove molti istituti culturali esteri applicano politiche di open access delle proprie collezioni. In Italia, solo la Fondazione Museo Egizio di Torino, che è un ente privato, ha attribuito alle immagini dei propri beni un pubblico dominio scegliendo la via della “Creative Common Zero License”. La necessità della digitalizzazione del patrimonio culturale è all’ordine del giorno, intendendo con digitalizzazione, come sottilinea Laura Moro, la riproduzione di immagini di alta qualità, e quindi di risorse interrogabili, relazionabili, corredate di metadati corretti. In questa direzione andrebbe il Piano nazionale di digitalizzazione del patrimonio culturale, un documento, approvato il 30 giugno 2022, che definisce in che modo il Ministero della cultura, di intesa con le Regioni, intende organizzare il processo di trasformazione digitale dei vari settori culturali (https://docs.italia.it/italia/icdp/).

Le limitazioni all’uso delle immagini vanno in controtendenza rispetto a questo processo: in altri termini, se le possiamo utilizzare con certi limiti, per qualcosa sì e per qualcos’altro no, a cosa serve digitalizzare se non a creare archivi di difficile e limitato accesso?

Il Codice Urbani, ormai ventennale, è stato scritto pensando a un mondo prevalentemente analogico. Inoltre, il contrasto è evidente anche nei confronti delle normative internazionali (in particolare con la Convenzione di Faro) e con la considerazione, nel rapporto tra cittadini e patrimonio culturale, di quella che, nella Premessa del volume, Carolina Megale chiama la “quarta dimensione”, che “ribalta il punto di osservazione e che pone al centro della riflessione non più il bene culturale in sé ma le persone e il valore che essere gli riconoscono. La quarta dimensione è il valore relazionale del patrimonio culturale, ovvero il valore che la comunità gli riconosce”.

Ne parliamo con Daniele Manacorda, già professore ordinario di Metodologie della ricerca archeologica, Università degli studi Roma Tre, consigliere di amministrazione della Soprintendenza speciale Abap di Roma, e membro della Commissione scientifica delle Scuderie del Quirinale.

Secondo te il DM 161/2023 è semplicemente uno strumento per fare cassa (anche se le analisi ne dimostrano la scarsa rendita e applicabilità, dal momento che la riscossione dei diritti di immagine ha elevati costi amministrativi) o ci vedi dietro una qualche strategia, una idea, sui beni culturali?

NOTA: l’intervista è stata realizzata a febbraio 2024. Il 21 marzo è uscito il DM 108 che modifica alcuni punti del precedente DM 161/2023.

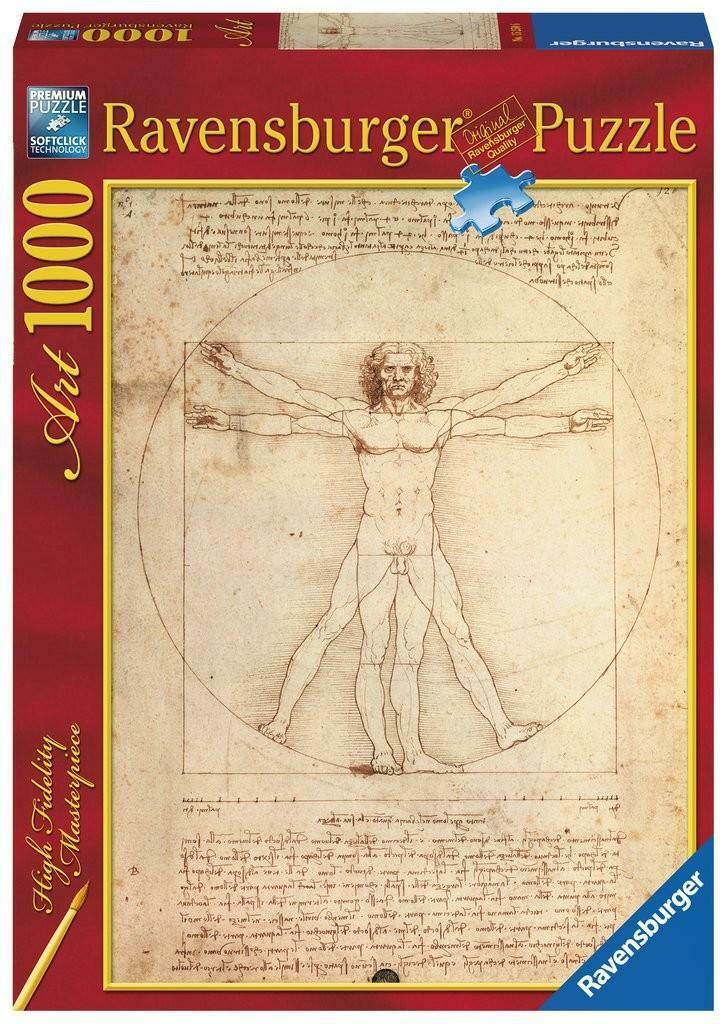

Non credo ci sia una strategia. Il ministro Gennaro Sangiuliano si è portato a Roma alcuni fedelissimi, tra i quali Antonio Leo Tarasco, nominato responsabile dell’Ufficio Legislativo. Tarasco è anche presidente della Sic (Società per l’Ingegneria Culturale), una società che ha come finalità dichiarata quella di fare soldi con le immagini. Ed è noto alle cronache per aver scritto un libro sul diritto al patrimonio culturale [Diritto e gestione del patrimonio culturale, Laterza 2019] al quale ho dedicato fin troppo spazio [D.Manacorda, Patrimonio culturale, libertà, democrazia. Pensieri sparsi di un archeologo incompetente a proposito di Diritto e gestione del patrimonio culturale, “Il patrimonio culturale, 2020]. In sintesi, Tarasco sostiene che aumentando di molto i canoni delle immagini e i fee per il prestito delle opere d’arte nelle mostre, nonchè i biglietti di ingresso ai musei, ecc, si potrebbe raggiungere il pareggio del bilancio o addirittura ridurre il debito pubblico. Le immagini come grande panacea per il bilancio dello Stato. Vorrebbe istituire, lo ha scritto nel suo libro, una sorta di agenzia di spionaggio mondiale che vada a cercare in tutto il mondo chi usa le nostre immagini senza pagare. Un compito in realtà impossibile, anche solo per il fatto che ci sono decine e decine di normative e diritti diversi in ogni singolo stato. L’Italia non riuscirà mai a fare nulla di tutto questo. E infatti a Stoccarda stiamo perdendo la causa contro la Ravensburger, dopo aver mandato gli avvocati di stato e speso un fracco di soldi [il riferimento è alla causa intentata dalle Gallerie dell’Accademia di Venezia alla celebre azienda tedesca, rea di aver messo in commercio nel 2009 un puzzle che riproduce l’Uomo Vitruviano di Leonardo].

Il DM 161 è il prodotto di questa politica. Chi lo ha scritto dice di fare riferimento all’art. 20 del Codice Urbani, dove si parla soltanto della tutela fisica del bene, ma in questo caso si usa quell’articolo per imporre la previa verifica dell’uso che tu farai dell’immagine del bene. È una censura preventiva. Il tutto purtroppo è accompagnato da alcune recenti sentenze del giudice civile che fanno spavento, in quanto parlano di diritto all’immagine degli oggetti [si veda ad esempio la sentenza del Tribunale di Firenze del 20/04/2023, con la quale l’editore di una rivista è stato condannato a un risarcimento pari a 20.000 euro per danno non patrimoniale da violazione del “diritto all’immagine” del bene culturale, in questo caso il David di Michelangelo, accostato sulla copertina della rivista a un celebre modello]. Come se un pezzo di marmo, una tela dipinta avessero diritto all’immagine. Le sentenze parlano di valore simbolico, del genio italiano. Io sono molto più preoccupato da questi secondi aspetti ideologici. Dell’inattuabilità del decreto e dei suoi scarsi risvolti economici prima o poi qualcuno si renderà conto. Mentre i secondi aspetti rimandano all’esistenza di uno Stato etico che dice a te cittadino che cosa puoi fare o non fare con le immagini. È una censura non tollerabile in una democrazia occidentale. Poi, in seguito a tutte le proteste di universitari, musei, archivi, biblioteche, forse sono sorti dei dissidi interni e Tarasco è stato rimosso dall’incarico di Capo dell’Ufficio Legislativo [a gennaio è stato nominato Direttore generale degli Archivi del Mic]. Mi auguro che si stia arrivando a un punto di svolta. Se è rimasto un minimo di acume politico dovrebbero rendersi conto che non è conveniente cavalcare questa assurdità. Ma quello del lucro, del rapporto tra economia e cultura, è un tema delicatissimo di politica culturale.

Il DM 161 è il prodotto di questa politica. Chi lo ha scritto dice di fare riferimento all’art. 20 del Codice Urbani, dove si parla soltanto della tutela fisica del bene, ma in questo caso si usa quell’articolo per imporre la previa verifica dell’uso che tu farai dell’immagine del bene. È una censura preventiva. Il tutto purtroppo è accompagnato da alcune recenti sentenze del giudice civile che fanno spavento, in quanto parlano di diritto all’immagine degli oggetti [si veda ad esempio la sentenza del Tribunale di Firenze del 20/04/2023, con la quale l’editore di una rivista è stato condannato a un risarcimento pari a 20.000 euro per danno non patrimoniale da violazione del “diritto all’immagine” del bene culturale, in questo caso il David di Michelangelo, accostato sulla copertina della rivista a un celebre modello]. Come se un pezzo di marmo, una tela dipinta avessero diritto all’immagine. Le sentenze parlano di valore simbolico, del genio italiano. Io sono molto più preoccupato da questi secondi aspetti ideologici. Dell’inattuabilità del decreto e dei suoi scarsi risvolti economici prima o poi qualcuno si renderà conto. Mentre i secondi aspetti rimandano all’esistenza di uno Stato etico che dice a te cittadino che cosa puoi fare o non fare con le immagini. È una censura non tollerabile in una democrazia occidentale. Poi, in seguito a tutte le proteste di universitari, musei, archivi, biblioteche, forse sono sorti dei dissidi interni e Tarasco è stato rimosso dall’incarico di Capo dell’Ufficio Legislativo [a gennaio è stato nominato Direttore generale degli Archivi del Mic]. Mi auguro che si stia arrivando a un punto di svolta. Se è rimasto un minimo di acume politico dovrebbero rendersi conto che non è conveniente cavalcare questa assurdità. Ma quello del lucro, del rapporto tra economia e cultura, è un tema delicatissimo di politica culturale.

Riguardo a questo: spesso tra gli addetti ai lavori (e nell’opinione pubblica) sono attivi dei preconcetti ideologici sui beni culturali, pregiudizi anche linguistici che hanno una ricaduta sulle azioni che pensiamo di poter fare o non fare. Penso ad esempio alle parole “uso” e “lucro”, che a qualcuno fanno storcere il naso quando abbinate ai beni culturali. Giustamente nel libro ricordi: “non conosco nella storia umana nessuna circostanza in cui un prodotto culturale sia stato creato e diffuso al di fuori di un contesto economico”. In che momento della storia occidentale moderna, o anche solo italiana, si è creata questa frattura tra economia e cultura?

La domanda è interessante. Ho sempre pensato che le posizioni ideali non stanno messe su una retta ma su un cerchio, e alla fine gli estremi si incontrano. Nella politica dei beni culturali si fondono, talvolta inaspettamente, posizioni in apparenza distanti. Non c’è niente di strano che un governo a trazione Fratelli d’Italia ragioni in termini di Stato etico, cioè di uno Stato che ritiene che uno dei suoi compiti sia quello di indirizzare e controllare i comportamenti dei cittadini, e per farlo deve tenere in mano non solo le leve economiche (che sulla questione dell’uso delle immagini dei beni culturali sono in realtà poco rilevanti, come detto) ma anche quelle dei potenziali valori simbolici. Poi nel momento in cui il Ministero decide di usare la Venere di Botticelli come testimonial per favorire il turismo, si crea una contraddizione interna di cui forse non si rendono conto. Ma, a parte questo, c’è tutta una tradizione della sinistra progressista, storicista, idealista – che è largamente maggioritaria nel mondo della politica dei beni culturali, nella cultura umanistica e storico-artistica, in parte anche archeologica – che vede nel patrimonio culturale uno strumento di elevazione culturale del popolo (quando ci pensa, al popolo, perchè una parte di questa tradizione di fronte alla divulgazione si ferma, come se fosse qualcosa che abbassa il livello elitario della cultura). Questa componente di sinistra ha alcune consolidate radici in una visione di Stato etico di alta natura: uno Stato che, essendo la massima espressione del pubblico, rappresenta gli interessi pubblici. Nonostante il fatto che, ormai anche a livello costituzionale, ciò che è statale non coincida con ciò che è pubblico e lo Stato abbia il dovere di favorire le iniziative dal basso.

Alcuni colleghi pensano che lo Stato abbia il diritto di fare lucro sul bene culturale perchè rappresenta tutti noi e quindi anche il bene del pubblico. Ma c’è una contraddizione evidente. Nei corridoi delle Soprintendenze incontriamo spesso questa mentalità da Stato controllore, al tempo stesso c’è l’idea che così facendo si protegge il bene pubblico, ma da chi? dai cittadini che sono cattivi e lo mettono in discussione. La pratica della tutela novecentesca è stata sempre ispirata a questa ideologia. Quindi da una parte c’è il controllo, dall’altra la volontà delle cosidette anime belle di garantire la massima diffusione possibile della conoscenza del bene; in realtà, alla fine, è proprio questo feticcio dello Stato malinterpretato che impedisce alla società di comportarsi liberamente. In questa idea di Stato è attiva un’alleanza impropria che si forma contro i cittadini ai quali viene tolta una libertà banale e fondamentale: quella di vedere un’immagine, farsi venire un’idea, esserne ispirati e lavorarci sopra. I limiti della libertà sono dati dal diritto altrui, e quale diritto altrui stai ledendo quando ti ispiri all’immagine di un’opera d’arte o a quella di un coccetto rotto? Se uso quell’immagine, dovrebbe essere il riscontro sociale a dirmi se ho fatto una cosa bella, brutta o della quale non si è accorto nessuno. Ho comunque cambiato il modo di vedere un piccolo pezzo di mondo. A me sembra una cosa banale. Eppure spesso incontro, nelle persone più impreviste, un atteggiamento di censura e contrario alla liberalizzazione dell’uso delle immagini. Ma allora, mi chiedo, perchè non applicare questa normativa a tutto il resto? Se l’essere proprietà dello Stato è la condizione giuridica per imporre un canone di concessione su un bene (al David di Michelangelo come all’osso di pollo che si trova in uno scavo archeologico, perchè a livello di legge sono la stessa cosa), allora tutto ciò che è demaniale deve essere sottoposto allo stesso regime: perchè non mettere una tassa sulle foto delle bellezze naturali, delle Dolomiti, del Vesuvio? Il punto è che la cultura idealistica impone un primato dell’arte, qualche volta declinato insieme alla storia, qualche volta assolutizzato, che poi aspira a sè anche i nostri cocci e i nostri ossi di pollo. Tre, quattro, cinque, dieci oggetti e immagini iconiche, per la loro natura per così dire eccezionale, diventano rappresentanti dei milioni di altri possibili oggetti che producono immagini. Qualche giurista propone di fare come in Francia, dove è tutto libero tranne una cinquantina di siti e opere del patrimonio (la Gioconda, la Tour Eiffel, …) sui quali c’è una privativa pubblica. La critica che i giuristi avveduti fanno alla situazione italiana è che il diritto d’autore, una volta scaduto, si trasforma impropriamente in un diritto reale di proprietà, che permette allo Stato di imporre un canone d’uso in quanto detentore del bene che ha in custodia. Ma questo diritto dominicale è privo di perimetri e, a differenza del diritto d’autore che dura 70 anni, è eterno. È una contraddizione giuridicamente insostenibile.

Lo Stato quindi agisce come un proprietario e fa qualcosa che non permette di fare liberamente ai suoi cittadini. Si pensi alla campagna pubblicitaria, molto criticata, che hai richiamato prima, con la Venere di Botticelli in versione influencer. Un’azienda privata per utilizzare la stessa immagine avrebbe dovuto chiedere un permesso e versare un canone. Lo Stato lo fa liberamente. Di fronte a questo non sarebbe necessario, lo chiedo come provocazione certamente ingenua, chiedere una modifica del Codice dei Beni Culturali, una modifica radicale, di sostanza: quella di esplicitare che patrimonio pubblico non significa patrimonio dello Stato. Dire che quei beni e quelle immagini sono di qualcuno, foss’anche dello Stato, è l’errore di base; innesca di default il meccanismo della proprietà. Mentre quei beni sono di tutti perché non sono di nessuno.

Lo Stato quindi agisce come un proprietario e fa qualcosa che non permette di fare liberamente ai suoi cittadini. Si pensi alla campagna pubblicitaria, molto criticata, che hai richiamato prima, con la Venere di Botticelli in versione influencer. Un’azienda privata per utilizzare la stessa immagine avrebbe dovuto chiedere un permesso e versare un canone. Lo Stato lo fa liberamente. Di fronte a questo non sarebbe necessario, lo chiedo come provocazione certamente ingenua, chiedere una modifica del Codice dei Beni Culturali, una modifica radicale, di sostanza: quella di esplicitare che patrimonio pubblico non significa patrimonio dello Stato. Dire che quei beni e quelle immagini sono di qualcuno, foss’anche dello Stato, è l’errore di base; innesca di default il meccanismo della proprietà. Mentre quei beni sono di tutti perché non sono di nessuno.

Certo, ma anche su questo c’è molta confusione. C’è chi sostiene che il Codice Urbani riguardi tutto il patrimonio pubblico quindi anche quello delle regioni, delle province, ecc. e chi invece riconosce parecchia libertà di movimento, come auspicherei, ai vari enti autonomi. Però non è facile per i comuni aprire un contenzioso con il governo. Al di là di questi aspetti – chi è il proprietario? – c’è un altro punto che non viene quasi mai tirato in ballo come se si fingesse di non conoscerlo, ed è quello relativo alla Convenzione di Faro, ratificata dall’Italia con grande ritardo [Convention on the Value of Culturale Heritage for Society, siglata nel 2005 e ratificata dall’Italia nel 2020]. La convenzione non è una legge ma una policy, si tratta di linee di indirizzo, non di indicazioni normative. In ogni caso, la Convenzione di Faro ha ribaltato il concetto. Non esiste il diritto del patrimonio culturale. Sono le popolazioni che hanno diritto a un patrimonio, che sia pubblico o no. Chi ne è proprietario deve indirizzarsi in quel senso. Il nostro ministero ha sempre detestato la Convenzione di Faro perché la percepiva come una minaccia al proprio potere assoluto sul patrimonio: non è un caso se ci ha messo 15 anni per ratificarla. Si è anche cercato di distinguere ontologicamente il concetto di ‘patrimonio’ (la res, il bene materiale) da quello di ‘eredità’ (per qualcuno, solo chiacchiere). Però oggi la ratifica c’è e non si può far finta che non esista. La Convenzione di Faro entra in contrasto anche con le anime belle che si sentono investite di un compito (al di là della conoscenza, che è il loro primo obiettivo), quello della trasmissione ad altri del senso di quello che hanno conosciuto: la vedono come una operazione pedagogica, top-down. Gli archeologi che si pongono questo problema restano comunque una minoranza, tra gli storici dell’arte sono degli animali vaganti – ma in realtà è dal confronto paritario con il pubblico, con il proprietario-utente che si ricavano spunti di riflessione. È qualcosa che si comincia a vedere nei musei che hanno un buon progetto di comunicazione, a partire dalle didascalie, dagli apparati digitali: si tratta di processi lenti, ma da questo punto di vista l’Italia è irriconoscibile rispetto a 10 anni fa. C’è una grande richiesta dal basso di conoscenza, di informazione, di coinvolgimento.

Ho cominciato a occuparmi di questo problema una decina di anni fa grazie alle ‘prediche’ che sentivo fare da Tomaso Montanari, presentato un po’ come il guru del patrimonio culturale. Andai alla presentazione di un suo libro [Istruzioni per l’uso del futuro, Minimum Fax 2014] e mi sembrò di avere davanti, insieme con tanti altri colleghi, uno con l’elmetto in testa, barricato da qualche parte come se ci fosse il nemico alle porte. Ma dove stiamo, in che anno stiamo? – mi sono chiesto. Mi sono comprato il libro, e quando nelle prime pagine ho letto che l’art. 9 della Costituzione affida alla Repubblica “cioè allo Stato” la tutela, ho pensato che se il guru del patrimonio culturale identifica la Repubblica con lo Stato significa che c’è ancora tanta, tanta strada da fare. Poi mi sono messo a scrivere una recensione che è diventata un piccolo libro [L’Italia agli italiani. Istruzioni e ostruzioni per il patrimonio culturale, Edipuglia 2014] di cui la cosa più interessante forse è il glossario, scritto in risposta a quello di Montanari.

Ho cominciato a occuparmi di questo problema una decina di anni fa grazie alle ‘prediche’ che sentivo fare da Tomaso Montanari, presentato un po’ come il guru del patrimonio culturale. Andai alla presentazione di un suo libro [Istruzioni per l’uso del futuro, Minimum Fax 2014] e mi sembrò di avere davanti, insieme con tanti altri colleghi, uno con l’elmetto in testa, barricato da qualche parte come se ci fosse il nemico alle porte. Ma dove stiamo, in che anno stiamo? – mi sono chiesto. Mi sono comprato il libro, e quando nelle prime pagine ho letto che l’art. 9 della Costituzione affida alla Repubblica “cioè allo Stato” la tutela, ho pensato che se il guru del patrimonio culturale identifica la Repubblica con lo Stato significa che c’è ancora tanta, tanta strada da fare. Poi mi sono messo a scrivere una recensione che è diventata un piccolo libro [L’Italia agli italiani. Istruzioni e ostruzioni per il patrimonio culturale, Edipuglia 2014] di cui la cosa più interessante forse è il glossario, scritto in risposta a quello di Montanari.

Un contro-glossario?

Sì. Credo che bisogna sempre pensare che, senza dare i voti, senza insultare e predicare, dobbiamo cercare che cosa c’è nelle posizioni degli altri in cui possiamo eventualmente ritrovarci, che possiamo condividere, su cui innescare un dibattito. Lo sforzo di quella recensione è stato di tirare fuori tutto quello che si poteva da quel libro secondo me molto discutibile. Dieci anni dopo, non so quanto regga.

Torniamo alla questione dell’approccio morale ai beni culturali. Chi difende la normativa esistente, e quindi è contro la liberalizzazione dell’uso delle immagini dei beni culturali, si rifà agli articoli 107-108 del Codice Urbani che, parlando di uso dei beni, richiedono “forme compatibili con il carattere artistico o storico, l’aspetto e il decoro del bene culturale”. Quasi come se il bene avesse una identità morale da difendere. Andrea Brugnoli nel volume scrive: “Pretendere che ci sia un potere di controllo del detentore del bene sull’utilizzo della sua immagine può essere accettato solo se ammettessimo di vivere in uno stato etico”. Qual è il fine e l’interesse di un tale controllo morale sulle immagini del bene? Che cosa si controlla controllando il rapporto tra i cittadini e i beni culturali (e le loro immagini)?

Ovviamente non so rispondere, non sono nella testa degli altri. Penso comunque che la pulsione che sta dietro la normativa corrente sia strettamente economica, finanziaria. Quella cosa è mia e ci voglio fare soldi io. Non c’è stata inizialmente una volontà di argomentare questo diritto, che peraltro è paradossale: tu non puoi fare lucro con le immagini, perché contamini cultura e economia, ma io Stato invece posso farlo in regime di monopolio! Però le sentenze dei giudici che abbiamo richiamato prima includono elementi ideologici che l’attuale classe politica ha accolto con molto favore, perchè le danno la possibilità di uscire dalle secche di un impossibile confronto tecnico-finanziario, e di ergersi a tutelatori e valorizzatori del genio italico, del simbolo.

La presa di posizione ideologica è venuta dopo, quindi?

Secondo me sì. Mirco Modolo nel libro ha fatto un bellissimo lavoro storico sull’evoluzione della questione dell’uso delle immagini, ed è evidente che la progressiva introduzione di queste royalties non è mai stata di ordine ideologico, ma sempre finanziario. Ci sono stati vari peggioramenti ma sempre discendenti da fini economici e amministrativi, sin da quando la commissione Franceschini nel 1965 si era espressa per la liberalizzazione. Nei successivi 60 anni ha sempre prevalso la tendenza bottegaia. La mentalità del ministero (non di tutti, ma quella prevalente) è: metto delle tasse per dirti continuamente che questa roba è mia e non tua. Non vedo un progetto di altro tipo. Poi a volte, nella storia, funziona così: si presenta casualmente una circostanza che dà avvio a una nuova lettura ideologica. Bisogna stare attenti a non farlo diventare uno scontro politico. D’altra parte tutta la sinistra progressista è ancora intrisa di spirito novecentesco e fatica a dare risposte alle domande di questo secolo, sta lì abbarbicata in luoghi dove l’intellettuale studia e conosce, poi se se la sente a cascata divulga, ma sempre con l’idea che i primi nemici del bene culturale siano i cittadini. Ovviamente non penso che non ci siano cittadini ostili ai beni culturali, non ho una visione irenica della società.

Vedi un periodo in particolare in cui si è creata questa frattura tra beni culturali ed economia?

Bisognerebbe porre la domanda a uno storico dell’età moderna. Più che un problema di frattura, è un problema di costruzione ideologica di questa frattura. La questione mi pare enormente peggiorata nella seconda metà del Novecento e in questo penso che l’idealismo abbia una grande responsabilità: la separazione dell’arte dalla vita, dalla società, dalla storia, e il pensiero dell’assolutezza dell’arte. Che, poi, sono cose che tolgono tutto il divertimento. Una delle cose belle del nostro lavoro è vedere come la stessa cosa non sia mai stata la stessa cosa. Ho polemizzato più volte con il mio amico Carlo Pavolini, che continua a scrivere contro i progetti di valorizzazione di ogni tipo. Per lui al Colosseo non si può fare nulla, nè madrigali del Cinquecento nè sfilate di moda nè reading di poesia; non ci può essere niente perchè i siti archeologici devono essere rappresentati in quanto tali. Io gli domando: ma che significa in quanto tali? Il Foro è stato costruito 2000 anni fa, poi è stato mangiato in tutti i modi, ci hanno fatto la calce, le stalle, lo hanno riempito di fango, è andato sepolto, poi 200 anni fa lo hanno ritirato fuori: di cosa stiamo parlando, quindi? Del momento in cui è stato inaugurato, che già il giorno dopo era diverso dal giorno prima? Che cosa significa ‘in quanto tale’? La risposta naturalmente non viene, non può venire, perchè ‘in quanto tale’ a mio modo di vedere significa ‘il modo in cui la nostra generazione di intellettuali impegnati ha percepito quel sito, quel manufatto, come memoria della storia’. Ma anche il nostro comportamento di oggi è memoria della storia, quello che ho detto o fatto ieri o l’altro ieri o una settimana fa. Tutto è parte della memoria storica e la percezione di noi stessi a 5 anni, a 10 a 20 a 30 o a 70 non è sempre la stessa. La percezione del patrimonio non può che essere dinamica e mai una sola, altrimenti non si spiegherebbe perchè qualcuno distrugge i Buddha di Bamiyan o perchè in Palestina si scavano certi siti archeologici e se ne distruggono altri. Sono molto stupito quando vedo in persone onestissime, coltissime, come Pavolini, queste posizioni. Ovviamente lui sarà altrettanto stupito della mia.

Riguardo alla questione del primato dell’arte di cui dicevi prima, mi viene in mente anche un’altra contraddizione. Ci sono delle eccezioni alle limitazioni nell’uso delle immagini dei beni culturali: penso a quando quest’uso ricade nella sfera artistica, in quella riconosciuta come tale. Ci sono dei casi storici notissimi come la Gioconda coi baffi di Duchamp oppure il torso di Venere versione bondage, stretto dalle corde, di Man Ray. Ma anche casi contemporanei: le fotografie di Mimmo Iodice, ad esempio, o la recente mostra Vita Dulcis di Francesco Vezzoli a Palazzo delle Esposizioni a Roma: nel caso di un artista molto celebre, il libero riuso (artistico certo, ma con un evidente ritorno economico) sembra essere consentito.

I casi si potrebbero moltiplicare. È sempre avvenuto che un artista abbia ripreso e modificato ciò che un altro aveva precedentemente prodotto. Ma il fatto è che per fortuna non esiste una legge che definisce chi è artista e chi non lo è, che cosa sia arte e che cosa non lo sia. E spero che una tale legge non ci sia mai! Attribuire un privilegio di libertà agli artisti sarebbe distruggere alle fondamenta il senso dell’articolo 3 della Costituzione. No. Se un artista può alterare come meglio crede un’opera fatta da altri, devono poterlo fare tutti. Ci penserà il confronto culturale e sociale a giudicare quel che è stato fatto, non una norma amministrativa.

Vorrei porti una domanda riguardo alla Convezione di Faro e a quella che Carolina Megale nell’introduzione al volume chiama “quarta dimensione”, ovvero “il valore relazionale del patrimonio culturale, ovvero il valore che la comunità gli riconosce”. Se accettiamo la quarta dimensione, allora forse dovremmo anche accettare, come posizione legittima, quella delle persone che non riconoscono un valore al patrimonio culturale e non hanno interesse verso la conoscenza e il mantenimento del passato materiale. C’è possibilità di dibattito, di confronto, con la quarta dimensione riluttante?

Chi non riconosce questo valore ha tutto il diritto di farlo; l’articolo 21 della Costituzione riconosce la più ampia libertà di pensiero. Ma non può avere diritto di distruggerlo, non può impedire agli altri di riconoscerlo. E infatti l’articolo 9 impone alla Repubblica il sacrosanto esercizio della tutela, che non è solo salvaguardia di un valore ma impegno nella sua diffusione.

Nel volume Daniele Malfitana e Antonino Mazzaglia sostengono che esistono “ulteriori limitazioni e ostacoli all’accesso e al libero utilizzo delle immagini che fanno appello alla natura ‘inedita’ del dato oppure alla sussistenza di motivi di interesse e di studio”. È una questione ben nota agli addetti ai lavori: spesso i materiali e i dati in corso di studio non sono liberamente consultabili e accessibili da altri, perché chi li sta studiando – o dice di stare facendolo, spesso da molti anni – in qualche modo ritiene di averne la proprietà intellettuale e un diritto esclusivo allo studio (la presunta “riserva di pubblicazione”). In questo modo bloccando, spesso per lunghi e non determinabili periodi, la conoscenza di dati che sono pubblici. Insomma: si esercitano dei ‘diritti d’autore’ su qualcosa che non è creato (l’autore non è il creatore del dato), sul quale quindi non può sussistere una proprietà intellettuale derivata dall’atto creativo. Hai scritto un decalogo per la liberalizzazione dell’uso delle immagini; non sarebbe il caso di scrivere un decalogo anche contro il concetto di proprietà o paternità intellettuale, quantomeno nell’ambito della ricerca archeologica, e quando tale proprietà legittima la non-accessibilità dei dati ad altri?

Be’, intanto non direi che l’archeologo non crea il suo dato. Il problema è complicato e non ho una risposta univoca. Appartengo a coloro che si indignano tutte le volte che vedono queste privative usate senza ritegno, senza limiti di tempo, arrogantemente. Che si sia universitari o funzionari pubblici, in ogni caso il prodotto del lavoro spesso è stato ottenuto con finanziamenti pubblici. Penso che l’idea di proprietà intellettuale debba essere mantenuta, perchè le informazioni che tiro fuori da un coccio inserito in un contesto non erano già presenti nel coccio stesso, sono io archeologo ad aver fatto un’attività intellettuale per ricostruire quel contesto e inserirlo in un discorso sul paesaggio storico. È quindi giusto che mi si riconosca un diritto, certo non di durata 70 anni come il diritto d’autore (quello mi verrà riconosciuto se scriverò un romanzo sullo scavo) ma un diritto che deve essere chiaramente limitato e con norme che permettano di verificare il rispetto dei limiti. Al tempo stesso, però, ci dovrebbero essere anche le condizioni per lo studio e la pubblicazione. Molti non riescono a pubblicare per oggettive difficoltà, altri magari per una certa gelosia. Non credo però che sia una questione risolvibile con un diktat. Se penso a me stesso e ai colleghi, mi dico: chi non ha un inedito nel cassetto scagli la prima pietra. Ho pubblicato 5 volumi, 7 tomi, sugli scavi della Crypta Balbi a Roma. Il sesto volume, circa 1000 pagine, è arrivato al 90% di stesura ma non è stato pubblicato. Non ci sono ancora riuscito e mi dispiace moltissimo perchè ogni anno che passa mi sento sempre meno in grado di farlo. Ma il nostro è un lavoro di équipe e quando questo collettivo – com’è normale che accada – si disfa, perchè è fatto di tante vite personali, a volte non si finisce il lavoro. Purtroppo è così.

È una questione complessa e di nuovo intrecciata con quella economica, perchè spesso lo studio, la scrittura per la pubblicazione rientrano tra gli aspetti dati per scontati, che si devono fare gratuitamente.

Sì, ma d’altra parte chi è in grado di dare delle tempistiche sul tempo di pubblicazione di uno scavo archeologico? È difficile fare previsioni in partenza e quindi inserirle in termini contrattuali. Tu sai che scaverai un’area di 200 mq, puoi ipotizzare 2 m di stratigrafia archeologica e quindi un totale di metri cubi e fare ipotesi sulla durata di uno scavo, ma più complicato è prevedere i tempi dello studio post-scavo: quanto tempo, quante analisi, quante persone da pagare?

Le nuove direttive sull’archeologia preventiva tentano di regolamentare la questione pubblicazione, anche se non sono forse di facile attuazione. Ma, a parte questo, proprio perchè uno non sa se e quando arriverà a una pubblicazione completa, forse dovrebbe fare in modo di rendere disponibili potenzialmente a tutti almeno i dati grezzi: la documentazione base (schede, foto, disegni) prodotta durante lo scavo archeologico.

Ma infatti vedo che i notiziari delle Soprintendenze pubblicano molto di quello che accade. Quando una cosa viene pubblicata di fatto è sdoganata.

Fino a un certo punto, perchè se un archeologo chiede di poter studiare dati e materiali di un certo scavo (non “suo”) potrebbe trovare degli ostacoli.

Li trova di sicuro.

In una situazione ideale due équipe distinte dovrebbero poter lavorare sulla documentazione e sui materiali di uno stesso scavo e arrivare a due pubblicazioni distinte. Questa sarebbe una reale libertà di ricerca.

Magari, sarebbe bellissimo. Non succede mai, però potrebbe essere il tema di una ricerca europea: fare studiare a tre équipe diverse gli stessi dati prodotti in uno scavo condotto da altri. Sarebbe un gioco, ma anche una cosa seria.

Anche per ragionare su quanto e in quanti modi diversi gli archeologi sono ‘creatori’ dei dati, delle interpretazioni…

Anche se ci sono bellissimi esempi di interpretazioni ricostruttive ‘postume’ di scavi non stratigrafici condotti da altri, penso però che nessuno, mai, si metterebbe a pubblicare uno scavo non suo. Perchè di solito ha degli interessi particolari su un certo scavo: perchè lì sono usciti quei determinati cocci, quella statua, quel bollo d’anfora, quell’insieme di frutti e di semi, quelle monete. Studia al massimo quella determinata parte. Sono però convinto che quando conosci solo una parte di un tutto, in realtà non conosci bene neanche la parte. È la pubblicazione di uno scavo che governa il tutto.

In una recente presentazione del libro “Le immagini del patrimonio culturale” al Museo Egizio di Torino, hai incitato alla disobbedienza civile sulla questione dell’uso delle immagini. Tu hai già disobbedito?

(sorride) Disobbedisco nel senso che in genere mi disinteresso della provenienza delle immagini. Se so da dove viene un’immagine, lo scrivo (Rossi 1999, pagina x); quando è una cosa che ho con me, chissà da quando, scrivo “Foto archivio autore”. Se poi qualcuno ha qualcosa da dirmi, che me la dica. Che mi facciano causa. Poi, certo, non è il singolo che deve fare giustizia, ma forse cambierebbe qualcosa se i singoli cambiassero atteggiamento. Consiglierei a tutti di sentirsi più liberi, perchè non ti verranno mai a cercare. E se ti vengono a cercare, certo sarebbe meglio essere più organizzati, con una associazione di consumatori. C’è da sperare che le varie associazioni di archeologi presenti in Italia prima o poi mettano in piedi un ufficio di tutela.

Ma sono coraggiosi gli archeologi?

Può non essere giusto chiedere ai singoli di essere coraggiosi. Però è anche vero che i cambiamenti nascono spesso dalle scelte dei singoli. Il giovane archelogo o storico dell’arte che si mette a fare da solo una battaglia contro i mulini a vento quali strumenti ha per tutelarsi? Per un vecchio professore in pensione è più facile. Però è anche una questione di consapevolezza. C’è chi ha una maggiore propensione a comportamenti con schiena dritta e chi la piega perchè non considera la questione un fatto negativo. D’altra parte, noi universitari abbiamo accettato senza discutere quella cosa ignobile che è la valutazione delle riviste con le fasce A, B, C. Ce la siamo fatta imporre senza tentare neanche di opporci. È una parodia di una valutazione scientifica. Tutte le categorie hanno bisogno di qualcuno che imbocchi la strada. Un tempo si chiamava il ruolo delle avanguardie, ma le avanguardie possono anche portare sulla strada sbagliata.

Ti sembra possibile un’avanguardia archeologica (per molti, un ossimoro che farà sorridere)?

Be’, negli anni ‘70, mi sono trovato casualmente a partecipare a un’avanguardia, che era quella della scuola di Andrea Carandini, che indubbiamente ha indicato la strada del nuovo: l’introduzione sistematica della stratigrafia nel campo dell’archeologia classica e la sua concettualizzazione, la centralità del lavoro manuale da parte dell’archeologo, l’apertura alle praterie infinite della storia della cultura materiale, la necessità anche morale della ricostruzione bi- e tridimensionale degli insediamenti e quindi l’importanza della narrazione, e potrei contiuare… Una delle fortune della mia vita è di averlo incontrato.

Pensi che il cambiamento nei modi di rappresentazione e riproduzione (dai disegni alle fotografie alle copie digitali potenzialmente sempre più realistiche) abbia instaurato una diversa percezione del bene culturale?

Secondo me è una rivoluzione fondamentale. Ha dato degli strumenti praticabili e molto efficaci alla speranza e vocazione di chi, minoritario in un mondo che studiava per sè, si poneva il problema di come restituire anche socialmente il senso di quello che aveva studiato. Oggi puoi raccontare in termini più comprensibili e affascinanti quello che altrimenti spesso rimaneva nella penna. I puristi dicono “eh ma quella ricostruzione è un po’ inventata”. Sì, certo, è difficile accontentare la filologia esasperata. Si tratta di entrare nell’ordine di idee che tutte le ricostruzioni sono ammesse purchè ci sia l’onestà di dire dove inventi e perchè; dove usi un dato certificato, dove invece è tutta fantasia. Ma se pensiamo a tutte le polemiche stucchevoli che ci sono state per cento anni sulle ricostruzioni fisiche, sulle anastilosi architettoniche: era un mondo che si divideva e in buona parte era contrario alle anastilosi, perchè per la filologia esasperata è meglio che il monumento stia giù per terra piuttosto che tirato in piedi e reso comprensibile. Tuttora i puristi sono in disaccordo con certe anastilosi fatte a Roma; per loro va bene l’area archeologica abbandonata ai gatti con le colonne giù per terra, poi magari dà un po’ fastidio il fatto che qualche senza tetto ci dorma dietro, o qualche turista ci mangi il panino sdraiato sopra.

Qual è il tuo punto di vista sull’Intelligenza artificiale, pensando ai potenziali usi in ambito archeologico (ricostruzioni virtuali, sistemi di elaborazione e processione dei dati, ma anche la creazione di falsi reperti)?

Non sono in grado di discettare di intelligenza artificiale, ma credo che se essa permetterà di gestire una quantità di dati altrimenti ingestibile, finalizzata alla possibile ricostruzione veritiera o plausibile di un dato ma anche evidentemente alla sua falsificazione, allora non potrà che essere un elemento positivo. Non mi spaventa, non nell’ambito dell’archeologia. Ho sempre pensato che, in ogni caso, noi non causiamo la morte di nessuno. Possiamo fare errori macroscopici o dire stupidaggini, ma finisce lì. Tutt’al più abbiamo dato a qualcuno la possibilità di mettersi in mostra dimostrando la nostra stupidaggine. Insomma, dovremmo un pochino ridimensionare la nostra disciplina. Se ci libereremo dal feticismo, allora ci libereremo anche dal feticismo delle nostre ricostruzioni. Abbiamo il grande privilegio di occuparci di cose importanti e significative di cui l’umanità non può fare a meno ma al tempo stesso teniamone anche la scala giusta. È molto più facile fare del male distruggendo il patrimonio culturale in termini ideologici che costruendone uno falsificato. A meno che quella falsificazione non sia indirizzata a un fine negativo, cosa che c’è sempre stata. Le dittature del Novecento l’hanno praticata continuamente.

Se le future tecnologie permetteranno la realizzazione di riproduzioni digitali esatte dell’originale, anche nelle sue componenti materiali e tattili (quindi se permetteranno di prendere in mano un oggetto virtuale, di sentirne il peso reale, la consistenza, di toccarne la superficie), sarà ancora possibile difendere la materialità “originale”? Che, per la maggior parte dei manufatti archeologici, non è materialità d’autore (l’opera d’arte) ma è una materialità povera e anonima. Difendere la materialità significa difendere il Museo.

Intanto potrebbe essere il momento in cui nei musei ti faranno finalmente toccare le cose. Un tempo chi andava a pregare davanti a un’immagine della Madonna di Donatello o di Raffaello la toccava pure. Mi rendo perfettamente conto del motivo per cui non possiamo toccare le cose, però ogni volta mi dà molto fastidio. Nei nostri musei si potrebbero creare degli spazi dove le cose si possono toccare. Quanti musei ci sono in cui in un angolo ci sta una cassetta di cocci e i ragazzini sono invitati a dividerli per colore o per tipo? Non accade perché si dice: no, per carità, quei cocci hanno un numero di inventario, sono parte del demanio indisponibile dello Stato…

Se anche accadesse quello che prospetti, immagino che a quel punto la materialità digitale sarà presente anche in tanti altri aspetti della vita quotidiana: forse quando mangeremo un piatto di spaghetti virtuale penseremo di stare mangiando un vero piatti di spaghetti.

Nei prossimi mesi che cosa ti piacerebbe scrivere e studiare?

I sogni nel cassetto? Sto terminando un lavoro sul paesaggio urbano e antiquario sul primo miglio della via Appia tra XI e XVIII secolo. Poi ho in mente diverse cose da scrivere. Una riguarda un tema a cui tengo molto, quello delle Tre Grazie, a cui ho dedicato tre o quattro studi che mi hanno molto affascinato. Le Tre Grazie sono molto presenti nell’immaginario collettivo moderno, tutti le conoscono, l’arte contemporanea le ha rielaborate in vari modi. La lettura moderna è quanto di più lontano dalla visione antica: sono ragazzine nude, algide, graziose e un po’ scostanti. Mentre mi sono convinto che le Grazie, che hanno una nascita molto antica nella genealogia mitica, sono alla base dell’origine delle prime società umane, all’uscita dal circolo della vendetta e all’avvio del circolo del dono, della reciprocità e quindi del patto sociale. Nel mondo greco e poi romano questo culto è collegato con tanti elementi: l’iniziazione degli efebi in Grecia, la gestione delle frumentazioni ellenistiche e romane, il rapporto con la Luna e le sue fasi, il rapporto con la dea Fortuna nelle sue due diverse forme: Aglaia, ovvero la fortuna che ti coglie, e Kairos, la fortuna che tu ti prendi, rappresentata come un bel giovane con i capelli rasati e un ciuffo che devi afferrare quando ti passa accanto correndo. Kairos è la fortuna dell’uomo ellenistico che si fa da sé, mentre Aglaia è la fortuna che ti prende anche se tu non hai alcun merito, se non quello di stare al posto giusto nel momento giusto. Se la Grazia centrale incrocia il tuo sguardo, allora hai fortuna. Così ho capito perché noi diciamo ‘hai avuto un bel culo’. È il sedere di Aglaia. Tu ne vedi la schiena, ma lei gira la testa e rivolge a te il suo sguardo. L’universo collegato con le tre Grazie ha a che fare con la gestione delle società classiche e poi a un certo punto scompare, entra nel privato. Rimane come garante del patto di fedeltà coniugale, è un soggetto che trovi spesso nei sarcofagi di sposi, nelle terme, nei luoghi di frequentazione ma all’interno di un mondo più privato. Fino a che il Cristianesimo lo abolisce sulla base del rifiuto del corpo, anche se nel mondo classico si trattava di tre ragazze nude ma senza implicazioni sessuali: era la nudità della trasparenza, dell’assenza di macchie, della chiarezza del patto. Il Cristianesimo dopo averle condannate le ha riammesse con i tre re Magi che portano doni e con le tre virtù teologali (fede, speranza carità sono esattamente le tre Grazie). Su questo tema non mi va di scrivere un volume, vorrei comporre un libro dove c’è un’immagine e, a fronte, una didascalia lunga una pagina.

I sogni nel cassetto? Sto terminando un lavoro sul paesaggio urbano e antiquario sul primo miglio della via Appia tra XI e XVIII secolo. Poi ho in mente diverse cose da scrivere. Una riguarda un tema a cui tengo molto, quello delle Tre Grazie, a cui ho dedicato tre o quattro studi che mi hanno molto affascinato. Le Tre Grazie sono molto presenti nell’immaginario collettivo moderno, tutti le conoscono, l’arte contemporanea le ha rielaborate in vari modi. La lettura moderna è quanto di più lontano dalla visione antica: sono ragazzine nude, algide, graziose e un po’ scostanti. Mentre mi sono convinto che le Grazie, che hanno una nascita molto antica nella genealogia mitica, sono alla base dell’origine delle prime società umane, all’uscita dal circolo della vendetta e all’avvio del circolo del dono, della reciprocità e quindi del patto sociale. Nel mondo greco e poi romano questo culto è collegato con tanti elementi: l’iniziazione degli efebi in Grecia, la gestione delle frumentazioni ellenistiche e romane, il rapporto con la Luna e le sue fasi, il rapporto con la dea Fortuna nelle sue due diverse forme: Aglaia, ovvero la fortuna che ti coglie, e Kairos, la fortuna che tu ti prendi, rappresentata come un bel giovane con i capelli rasati e un ciuffo che devi afferrare quando ti passa accanto correndo. Kairos è la fortuna dell’uomo ellenistico che si fa da sé, mentre Aglaia è la fortuna che ti prende anche se tu non hai alcun merito, se non quello di stare al posto giusto nel momento giusto. Se la Grazia centrale incrocia il tuo sguardo, allora hai fortuna. Così ho capito perché noi diciamo ‘hai avuto un bel culo’. È il sedere di Aglaia. Tu ne vedi la schiena, ma lei gira la testa e rivolge a te il suo sguardo. L’universo collegato con le tre Grazie ha a che fare con la gestione delle società classiche e poi a un certo punto scompare, entra nel privato. Rimane come garante del patto di fedeltà coniugale, è un soggetto che trovi spesso nei sarcofagi di sposi, nelle terme, nei luoghi di frequentazione ma all’interno di un mondo più privato. Fino a che il Cristianesimo lo abolisce sulla base del rifiuto del corpo, anche se nel mondo classico si trattava di tre ragazze nude ma senza implicazioni sessuali: era la nudità della trasparenza, dell’assenza di macchie, della chiarezza del patto. Il Cristianesimo dopo averle condannate le ha riammesse con i tre re Magi che portano doni e con le tre virtù teologali (fede, speranza carità sono esattamente le tre Grazie). Su questo tema non mi va di scrivere un volume, vorrei comporre un libro dove c’è un’immagine e, a fronte, una didascalia lunga una pagina.

E poi c’è un’altra cosa che vorrei fare, dato che per tutta la vita mi sono divertito a ragionare sulle parole. Ho una cartella che si chiama “Archeologia delle parole” dove mi appunto quello che gli altri di solito non si domandano e che io mi domando sempre, in particolare perché una cosa si dica in quel determinato modo, specialmente per quanto riguarda gli aspetti geografici, etnici e non solo. Non sono un linguista e dirò ai linguisti di non aprire il libro, di non leggerlo, per non irritarsi; e magari ne avrebbero ragione, considerato il mio dilettantismo. Io mi irrito invece quando in certi dizionari leggo, per esempio, ‘Amore, dal latino amor…’. E che ci faccio? Qualche giorno fa sono andato a parlare presso un’associazione di medici che si occupa del rapporto tra il patrimonio culturale – loro lo chiamano bellezza – e il benessere, la salute. Non sapevo bene che dire. Per prima cosa ho detto che non dovrebbero parlare di bellezza, perché bellezza è un termine abusato, che non dice nulla: io parlerei piuttosto di armonia. E mi sono chiesto: perché si dice armonia? Sono andato a cercare l’origine del termine e mi sono molto divertito. Uno pensa che l’armonia sia accordare note musicali, oppure l’armonia di due menti, qualcosa di astratto. Invece originariamente l’armonia è un oggetto: una specie di perno che tiene insieme, congiunge, due cose. Si usava specialmente per fare i carri. È un oggetto che congiunge. Galeno, in età imperiale avanzata, lo usa per dire “rimedio” e la parola entra così nella sfera medica. Mi sono reso conto che harmonia e farmaco sono la stessa parola. L’armonia, i carri, il farmaco, vengono tutti dallo stesso concetto che è quello di congiungere, restituire unità a ciò che è lacerato. L’armonia rimette insieme. E allora ho capito perché gli inglesi chiamano arm il braccio: perché congiunge l’arto alla spalla. Di questi giochi con le parole se ne possono fare molti, a volte saranno stupidaggini, a volte ci azzeccano, certo è molto divertente. Quindi un giorno o l’altro mi regalerò questa archeologia delle parole.

Un libro, invece, scritto da qualcun altro e che vorresti aver scritto tu?

Leggo abbastanza per quanto in maniera molto lenta. Un libro che mi è rimasto dentro e che mi è parso di una bellezza straordinaria, forse letto una decina di anni fa, è A un cerbiatto somiglia il mio amore di David Grossman. È la storia di una donna che ha un figlio sotto le armi, vive nell’angoscia che venga qualcuno a casa a dirle che il figlio è morto, e allora decide di fare una lunga gita in un parco naturalistico, con l’idea che, per tutto il tempo in cui lei non starà a casa, non potranno venire a dirle che suo figlio è morto e quindi così lei gli salverà la vita. È un libro di grande intensità; mentre lo leggevo pensavo che forse era dai tempi di Guerra e pace che non leggevo un libro così profondo.

Mi piace chiudere le interviste con una domanda che non c’entra niente, la prendo da un libro di Max Frisch, Diario di coscienza, dove ogni capitolo inizia con una sequenza di domande su vari temi della vita, dell’esistenza. Sono domande semplici e talvolta un po’ sconvenienti, spiazzanti. La domanda che ho scelto è questa: Invidi talvolta gli animali che hanno l’aria di fare a meno della speranza, per es. i pesci in un acquario?

(ride) No. A parte che non so se i pesci non conoscano la speranza. Immagino che la conoscano sotto forma istintuale: almeno la speranza di trovare il cibo e quella di perpetuarsi nella specie, anche se magari nel comportamento del pesce non raggiunge un alto livello di consapevolezza. Speranza è una parola bellissima. Ho vissuto tutta la vita alla luce della speranza. Spero di non averla mai confusa con l’illusione. La speranza è sempre collegata con quello che per noi archeologi è il contesto. L’intensità e la forza di quella speranza è legata al contesto che hai: se la applichi a un contesto che non te la può giustificare è un’illusione, ma in caso contrario è uno stimolo.