di Diego Gabutti

Ma ha mai assassinato qualcuno, Dostoevskij? Dei suoi romanzi, tutti quelli che conosco potrebbero intitolarsi Storia di un Delitto. È un’ossessione, in lui; non è naturale che parli sempre di questo». «So poco della sua vita, mia cara Albertine. Sicuramente, come tutti, Dostoevskij ha conosciuto il peccato, in una forma o nell’altra, e probabilmente in una forma proibita dalle leggi. In questo senso doveva essere un po’ criminale, come i suoi eroi. (Marcel Proust, La prigioniera)

Sembra impossibile poter parlare del genio di Dostoevskij senza che la parola criminale ci si affacci dinanzi imperiosa. (Thomas Mann, Dostoevskij, con misura)

«Come si chiama quello scrittore russo di cui parli sempre… quello che si riempiva le scarpe di carta di giornale e andava in giro con un cappello a cilindro che aveva trovato in un bidone della spazzatura?» Era un’esagerazione di quello che gli avevo raccontato di Dostoevskij. «Ah sì, ecco, ecco… Dostioffski. [Ci sono facce che possono] chiamarsi soltanto in un modo…Dostioffski. (Jack Kerouac – On the Road)

Dostoevskij e Solženicyn

Dov’eri quando hai letto per la prima volta la storia dell’usuraia, dell’assassino cervellotico e della puttana prossima alla santità, per non parlare di Porfirij Petrovič, il poliziotto «in vestaglia, biancheria pulitissima e vecchie pantofole» o di Marmeladov, il padre alcolista e snaturato? E la storia degli zeck, dei campi di lavoro, delle persecuzioni, delle torture e delle rivolte? Dov’ero io? Facile. Non mi serve una madeleine per ricordarlo (è già tanto una mentina).

È come chiedere a un pellegrino della mia età dov’era quando Neil Armstrong e Buzz Aldrin sbarcarono sulla Luna il 20 luglio del 1969. Tutti ce lo ricordiamo. Tanto più, nel mio caso, perché il 21 luglio, il giorno dopo lo sbarco, cioè il giorno della passeggiata lunare, era il mio compleanno. Ero nel giardino di casa, caldo afoso, caffè freddo, dove con mio padre avevo trasportato il televisore del salotto e ce ne stavamo tutti lì, eccitati e contenti, a fissare un po’ lo schermo, un po’ «la luna in ciel, silenziosa luna». Notte stellata. C’era qualcosa di Star Trek e di 2001 nell’aria. In studio, a Roma, Enzo Jannacci cantava La Luna è una lampadina.

La luna l’è ona lampadina tacata in sul plafun

E i stell paren limon traa in dell’acqua

E mi sont chi, ‘nsul marciapeé

Che cammini avanti e indreé, Lina

E me fann mal i peé, Lina!

Allo stesso modo non c’è lettore dei «russi» – specie di Dostoevskij, il «russo» supremo – che non sappia rispondere alla domanda: «Dov’eri quando hai letto per la prima volta Delitto e castigo?» Io ero in una casa senza ascensore di Via Verolengo, a Torino, Borgo Dora, ai tempi una periferia operaia, oggi la Casbah. Quarto piano. Una tromba delle scale così vasta e spaventosa che mi muovevo rasente le pareti, lo sguardo al muro, mentre salivo da un piano all’altro e gli scalini sembravano non finire mai, come in un incubo. Era dicembre, le nove o dieci di sera. Fuori (forse) nevicava. Niente riscaldamento centrale: una stufa elettrica. Avevo cenato in una trattoria chiassosa lì nei pressi, e adesso sedevo davanti alla stufa con questo libro in mano. Indossavo tutti i maglioni del nonno trovati nell’armadio.

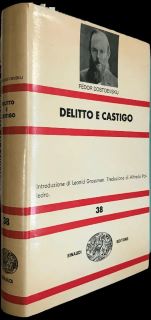

Avevo le chiavi della minuscola casa torinese dei miei nonni, che vivevano al mare e a Torino si vedevano raramente. Mi ero rifugiato lì, in solitudine, con una copia di Delitto e castigo. Non ricordo il preciso perché di quell’esilio volontario. Forse c’entrava qualcosa Wakefield, «il fuorilegge dell’universo» di Nathaniel Hawthorne. Ma più che altro era un modo che avevo io, da giovanissimo, di scacciare la malinconia e di regolare la circolazione (chiamatemi Ismaele). Quanto a Delitto e castigo, era l’edizione NUE, una splendida collana Einaudi.

C’era una sovra copertina bianca con quattro strisce rosse in bell’evidenza, lo struzzo in fondo pagina e quella che pareva la fototessera di Dostoesvkij sopra il titolo. «Introduzione di Leoníd Grossman, traduzione d’Alfredo Polledro», si leggeva a metà della copertina, tra lo struzzo e il titolo in caratteri maiuscoli. M’ero preparato il caffè. Era bollente e, sorbendolo a piccoli sorsi, cominciai da Grossman. Già quello mi sembrò un mezzo romanzo.

C’era una sovra copertina bianca con quattro strisce rosse in bell’evidenza, lo struzzo in fondo pagina e quella che pareva la fototessera di Dostoesvkij sopra il titolo. «Introduzione di Leoníd Grossman, traduzione d’Alfredo Polledro», si leggeva a metà della copertina, tra lo struzzo e il titolo in caratteri maiuscoli. M’ero preparato il caffè. Era bollente e, sorbendolo a piccoli sorsi, cominciai da Grossman. Già quello mi sembrò un mezzo romanzo.

Questo per collocare nel tempo e nello spazio la prima lettura di Delitto e castigo. Via Verolengo, la stufa elettrica e (forse) la neve. E fin qui ci siamo. Però non ricordo dove precisamente ero, sempre in fatto di «russi» da leggere e patire, quando capitai per la prima volta su Arcipelago Gulag. In compenso so esattamente «quand’ero» nel momento in cui me ne punse repentina e indifferibile vaghezza: primavera del 1978, il giorno del rapimento Moro. Fu allora che decisi di leggere l’Arcipelago e di cambiar cavallo.

Avevo sentito del rapimento il pomeriggio del 16 marzo, quando le Bierre avevano abbattuto come animali al macello cinque figli di mamma e sequestrato il presidente della Dc, al quale avrebbero poi fatto fare la stessa fine, anzi una fine peggiore, potenziata da 40 giorni d’agonia: una piccola sala-torture della Lubianka fatta in casa. Con Paolo Pianarosa eravamo finiti nella sede delle edizioni Area (o Libri Rossi, non ricordo più la precisa ragion sociale, ma era un network goscista, al quale facevano capo riviste, piccole case editrici, minuscole etichette discografiche). Un tiepido pomeriggio milanese. C’erano Nanni Balestrini e altri gabibbi – forse Elvio Fachinelli, forse Oreste Del Buono – e tutti schiamazzavano e festeggiavano la bell’impresa, ma che bravi questi pistoleros qua, minchia che efficienza, che coraggio, e che geometrica potenza.

Tirava una brutta aria.

Anni prima, nella sede sabauda del Partito comunista d’Italia (marxleninista) avevo conosciuto uno di questi tagliagole da action film, tale Rocco Micaletto, membro all’epoca del sequestro Moro della Direzione strategica bierre. Una volta Micaletto mi accusò d’aver rubato cinque o sei chili di monetine da cinquanta, dieci e cinque lire raccolte dagli strilloni maò-maò addetti alla vendita militante di Nuova Unità, il giornale del gruppuscolo. Prove non ce ne sono, ma sospetto che le avesse rubate lui allo scopo d’accusarmi, chissà cosa gli avevo fatto, ma soprattutto chissà in che modo pensava che farmi pesare sulla reputazione, oltre che sulla gobba, mia o di chiunque altro, il peso di tutte quelle monetine potesse aiutare la causa del proletariato, che pareva stargli molto a cuore. Naturalmente nessuno prese sul serio la sua denuncia, e la cosa finì lì. Micaletto era uno strano personaggio. Qualunque cosa facesse, tipo prendere un caffè, salire sul tram, salutare un conoscente per strada, lui la faceva con aria losca e circospetta, come Parker, nei romanzi di Richard Stark, quando studiava un colpo alla banca e perlustrava la location della rapina fingendosi un cliente distratto o un passante bighellone. Micaletto camminava guardingo, a passi veloci, poi lenti, poi di nuovo veloci, gli occhi che guizzavano da destra a sinistra. Chissà cosa gli passava per la testa. Sembrava sempre impegnato in un’impresa criminale nota a lui solo. Col tempo, a giudicare dall’agguato di Via Fani, non era migliorato.

Anni prima, nella sede sabauda del Partito comunista d’Italia (marxleninista) avevo conosciuto uno di questi tagliagole da action film, tale Rocco Micaletto, membro all’epoca del sequestro Moro della Direzione strategica bierre. Una volta Micaletto mi accusò d’aver rubato cinque o sei chili di monetine da cinquanta, dieci e cinque lire raccolte dagli strilloni maò-maò addetti alla vendita militante di Nuova Unità, il giornale del gruppuscolo. Prove non ce ne sono, ma sospetto che le avesse rubate lui allo scopo d’accusarmi, chissà cosa gli avevo fatto, ma soprattutto chissà in che modo pensava che farmi pesare sulla reputazione, oltre che sulla gobba, mia o di chiunque altro, il peso di tutte quelle monetine potesse aiutare la causa del proletariato, che pareva stargli molto a cuore. Naturalmente nessuno prese sul serio la sua denuncia, e la cosa finì lì. Micaletto era uno strano personaggio. Qualunque cosa facesse, tipo prendere un caffè, salire sul tram, salutare un conoscente per strada, lui la faceva con aria losca e circospetta, come Parker, nei romanzi di Richard Stark, quando studiava un colpo alla banca e perlustrava la location della rapina fingendosi un cliente distratto o un passante bighellone. Micaletto camminava guardingo, a passi veloci, poi lenti, poi di nuovo veloci, gli occhi che guizzavano da destra a sinistra. Chissà cosa gli passava per la testa. Sembrava sempre impegnato in un’impresa criminale nota a lui solo. Col tempo, a giudicare dall’agguato di Via Fani, non era migliorato.

A Milano, dunque, quel 16 marzo 1978 si schiamazzava. Coriandoli, triccheballacche, putipù. Paolo e io ce ne tornammo a casa presto. Nemmeno ricordo perché (o da chi, e quando) fossimo stati invitati alla festa (ma dovevano entrarci le edizioni L’erba Voglio di Fachinelli, dove l’anno prima avevamo pubblicato Adorno sorride). Personalmente leggevo volentieri memoir di rivoluzionari e storie del comunismo, che collezionavo e schedavo come schedavo e collezionavo romanzi sugli universi paralleli, ma del comunismo pratico e delle utopie a randellate, calci, pugni e paroloni non ne potevo più da un pezzo. Quanto ai comunisti, poi, meno se ne frequentano, pensavo già da tempo, e più ne guadagna la qualità della vita. Adesso, poi, dopo quel ridicolo pomeriggio milanese, la misura era colma.

Fu allora, in ogni modo, che mi decisi finalmente a comprare i primi due volumi, passati in Italia sotto silenzio, di Arcipelago Gulag, che Mondadori aveva tradotto e pubblicato nel 1974. Fu una lettura emozionante. Giovannino Guareschi avrebbe detto: «Utile e istruttiva». Sa il cielo perché non l’avessi letto prima. M’ero imbattuto, prima di leggerlo, come devo avere già detto qualche capitolo fa, ma repetita juvant, in una pacata riflessione d’Umberto Eco sull’opera e sulla figura di Solženicyn: «Un Dostoevkij da strapazzo».

Fu allora, in ogni modo, che mi decisi finalmente a comprare i primi due volumi, passati in Italia sotto silenzio, di Arcipelago Gulag, che Mondadori aveva tradotto e pubblicato nel 1974. Fu una lettura emozionante. Giovannino Guareschi avrebbe detto: «Utile e istruttiva». Sa il cielo perché non l’avessi letto prima. M’ero imbattuto, prima di leggerlo, come devo avere già detto qualche capitolo fa, ma repetita juvant, in una pacata riflessione d’Umberto Eco sull’opera e sulla figura di Solženicyn: «Un Dostoevkij da strapazzo».

Qui, con permesso, una parentesi.

Ero un grande fan di Solženicyn, quando mi capitò di lavorare con Giancarlo Vigorelli, nei primi anni novanta. Di Vigorelli non sapevo nulla, e ancora ne so poco, salvo che s’occupava di letteratura e che aveva scritto qualche libro, tra cui una biografia di Teilhard de Chardin, Il gesuita proibito, che ho lì dal tempo dei tempi e non ho mai letto.

Era una persona simpatica e gentile, cosa che mi stupì, perché prima di conoscerlo ero fortemente prevenuto. Era stato Solženicyn, citandolo con disprezzo nella sua autobiografia dei primi settanta, La quercia e il vitello, a mettermi in guardia contro di lui. Vigorelli, raccontava Solženicyn, aveva rilasciato una fantasiosa intervista a un giornale italiano nella quale millantava, di ritorno dall’Urss, d’aver parlato con l’autore dell’Ivan Denisovič, che la stampa borghese diceva oppresso dalle autorità, addirittura sul punto di finire di nuovo nei campi, mentre lui l’aveva trovato d’umore tranquillo, in buoni rapporti con l’Unione Scrittori, col partito, financo col Kgb. Vergogna, commentava Solženicyn, che non aveva mai incontrato Vigorelli, e nemmeno sapeva chi fosse. Per arruffianarsi gli altissimi papaveri sovietici, s’indignava il dissidente russo, Vigorelli aveva mentito alla stampa, prodigandosi per i persecutori e beffando le vittime. Ero indignato anch’io, finché non mi capitò di lavorarci insieme nella redazione del Giorno e, da lettore inesausto di spy stories, non capii cos’era quasi certamente successo: il dipartimento trucco e parrucco del Kgb aveva gabellato per Solženicyn uno dei suoi mutaforma (bastava poco per somigliare a Solženicyn: colbacco, barba finta, pelliccia, cartella dei manoscritti e croce ortodossa con tre barre traversali al collo). Come in Intrigo a Stoccolma, il grande film di Mark Robson, 1963, dove un sosia di Edward G. Robinson, qui nella parte d’un fisico occidentale premiato col Nobel, prende il suo posto e annuncia di volersi trasferire in Unione sovietica per mettersi al servizio della pace, gli «organi» sovietici avevano molto probabilmente fatto incontrare Vigorelli con una specie di malvagio sosia dostoevskiano di Solženicyn e quel povero merlo del biografo di Teilhard de Chardin c’era cascato (be’, ci sarei cascato anch’io).

Signori, i Dostoevskij da strapazzo del Kgb.

E per questa via – chiusa la parentesi – torniamo alla vecchia usuraia, a Raskol’nikov e Marmeladov, alla stufa elettrica, e soprattutto a Leoníd Grossman.

E per questa via – chiusa la parentesi – torniamo alla vecchia usuraia, a Raskol’nikov e Marmeladov, alla stufa elettrica, e soprattutto a Leoníd Grossman.

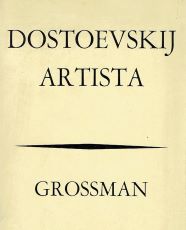

Saggista col passo del narratore, un po’ come Viktor Šklovskij, ma di gran lunga meno bravo e stuzzicante, Grossman per un po’ fu tra le mie letture preferite. C’erano soltanto due suoi libri tradotti in italiano: Dostoevskij artista (Bompiani 1961) e Dostoevskij (Samonà e Savelli 1968). Quest’ultimo, quando mi baloccai per la prima volta con Delitto e castigo, non era ancora uscito; dal primo, che sfoggiava ben «9 illustrazioni fuori testo», ritagliai con cura l’immagine black & white su carta lucida di Raskol’nikov, il nichilista originario, che brandisce l’ascia e intanto contempla le carcasse, ai suoi piedi, delle sue due vittime: la malvagia usuraia, e sua sorella, «una donna mite». Appesi l’illustrazione al muro, sopra la scrivania, e così – ogni volta che alzavo gli occhi dalla macchina da scrivere, un’Olivetti 44, roba vintage – mi ritrovavo a fissare Raskol’nikov che fissava i cadaveri straziati delle sue vittime.

Non sembra vero. Dico Micaletto, ma ero strano anch’io. Avrei potuto appiccicare al muro una pin-up con grandi poppe ritagliata da Playmen o da Le Ore, da Supersex, come facevano più dignitosamente i camionisti. O un poster del Presidente Mao, come forse facevano Micaletto e soci. C’era solo l’imbarazzo della scelta: la locandina di C’era una volta il West, una veduta del Grand Canyon, la faccia giuliva del Dalai Lama, una foto di famiglia, una Crying Girl di Roy Lichtenstein. E invece eccomi lì a contemplare, tra tutti i possibili soggetti che avrei potuto appendere al muro e guardare sorridendo beato ogni volta che alzavo gli occhi dalla macchina da scrivere, proprio l’immagine di Rodiòn Romànovič Raskol’nikov, l’Ur-nichilista («se l’ha fatto Napoleone, e tutti giù il cappello, potrò ben farlo anch’io, cazzo!») con l’accetta grondante sangue in mano. Ne avessi parlato con uno psicoanalista, per esempio Fachinelli, chissà le risate, seguite da una ricetta per il Valium e il consiglio di fare lunghe passeggiate, ma non ne parlai con nessuno: il nichilismo ebbe la meglio, come la Nutella su qualsivoglia dieta, e Raskol’nikov rimase appiccicato al muro, tipo un Elvis Presley satanico.

Non sembra vero. Dico Micaletto, ma ero strano anch’io. Avrei potuto appiccicare al muro una pin-up con grandi poppe ritagliata da Playmen o da Le Ore, da Supersex, come facevano più dignitosamente i camionisti. O un poster del Presidente Mao, come forse facevano Micaletto e soci. C’era solo l’imbarazzo della scelta: la locandina di C’era una volta il West, una veduta del Grand Canyon, la faccia giuliva del Dalai Lama, una foto di famiglia, una Crying Girl di Roy Lichtenstein. E invece eccomi lì a contemplare, tra tutti i possibili soggetti che avrei potuto appendere al muro e guardare sorridendo beato ogni volta che alzavo gli occhi dalla macchina da scrivere, proprio l’immagine di Rodiòn Romànovič Raskol’nikov, l’Ur-nichilista («se l’ha fatto Napoleone, e tutti giù il cappello, potrò ben farlo anch’io, cazzo!») con l’accetta grondante sangue in mano. Ne avessi parlato con uno psicoanalista, per esempio Fachinelli, chissà le risate, seguite da una ricetta per il Valium e il consiglio di fare lunghe passeggiate, ma non ne parlai con nessuno: il nichilismo ebbe la meglio, come la Nutella su qualsivoglia dieta, e Raskol’nikov rimase appiccicato al muro, tipo un Elvis Presley satanico.

Dico nichilismo, ma intendo Dostoevskij, naturalmente. Egli denunciò l’inumanesimo nichilista a gran voce, ma ne era incantato, e invece di dissolverlo, come si proponeva, con argomenti vuoi razionali vuoi mistici, lo esaltò e lo spettacolarizzò, passandone la fiaccola prima a Nietzsche, quindi ai fascisti e ai bolscevichi, infine ai «malamente» religiosi, «pazzi di Dio» come lui (nell’Inferno a rovescio, in originale Inside Outside, un romanzo di Philip Josè Farmer, Dostoevskij è noto, tra i dannati, appunto come «Fëdor pazzo di Dio», e una ragione c’è: l’infatuazione nichilista). C’è più Raskol’nikov che Muḥammad nella jihad, e più Raskol’nikov che Kim Jong-un a Pyongyang. Vi stupireste se – incorniciata, sulle scrivanie di Putin e Trump, o di Osama bin Laden prima che gli saldassero il conto, accanto alle foto dei figli e di mammà – comparisse la stessa illustrazione stile Dracula che io avevo appiccicato al muro di casa mia un’era geologica fa, quando la parola «Islam» non faceva ancora pensare all’11 settembre e ai tagliatori di teste, come nel nuovo millennio, ma a Anthony Quinn, che nel 1962 aveva interpretato la parte di Awda Abu Tayi, sceicco e guerrigliero, in Lawrence d’Arabia di David Lean (un film semplicemente geniale, senza neppure l’ombra d’un difetto)? Intanto che elaborava trame astrattiste nelle quali i suoi eroi e antieroi, gli ossessi, i santi, gl’idioti, si muovevano come nei labirinti impossibili di M.C. Escher, Dostoevskij portò anche la morale della favola dove nessun moralista s’era mai spinto prima: fino a negarla con l’aria di volerla salvare dalla rovina. Tirò la volata al nichilismo, come i gregari, pompando sui pedali, la tiravano a Coppi e Bartali al Giro d’Italia.

Dico nichilismo, ma intendo Dostoevskij, naturalmente. Egli denunciò l’inumanesimo nichilista a gran voce, ma ne era incantato, e invece di dissolverlo, come si proponeva, con argomenti vuoi razionali vuoi mistici, lo esaltò e lo spettacolarizzò, passandone la fiaccola prima a Nietzsche, quindi ai fascisti e ai bolscevichi, infine ai «malamente» religiosi, «pazzi di Dio» come lui (nell’Inferno a rovescio, in originale Inside Outside, un romanzo di Philip Josè Farmer, Dostoevskij è noto, tra i dannati, appunto come «Fëdor pazzo di Dio», e una ragione c’è: l’infatuazione nichilista). C’è più Raskol’nikov che Muḥammad nella jihad, e più Raskol’nikov che Kim Jong-un a Pyongyang. Vi stupireste se – incorniciata, sulle scrivanie di Putin e Trump, o di Osama bin Laden prima che gli saldassero il conto, accanto alle foto dei figli e di mammà – comparisse la stessa illustrazione stile Dracula che io avevo appiccicato al muro di casa mia un’era geologica fa, quando la parola «Islam» non faceva ancora pensare all’11 settembre e ai tagliatori di teste, come nel nuovo millennio, ma a Anthony Quinn, che nel 1962 aveva interpretato la parte di Awda Abu Tayi, sceicco e guerrigliero, in Lawrence d’Arabia di David Lean (un film semplicemente geniale, senza neppure l’ombra d’un difetto)? Intanto che elaborava trame astrattiste nelle quali i suoi eroi e antieroi, gli ossessi, i santi, gl’idioti, si muovevano come nei labirinti impossibili di M.C. Escher, Dostoevskij portò anche la morale della favola dove nessun moralista s’era mai spinto prima: fino a negarla con l’aria di volerla salvare dalla rovina. Tirò la volata al nichilismo, come i gregari, pompando sui pedali, la tiravano a Coppi e Bartali al Giro d’Italia.

Guai a dirlo, però. Anche pensarlo è male.

Oggi, con la Russia all’attacco dell’Ucraina e delle società aperte, Dostoevskij è diventato ancor più intoccabile del solito. Accennare al suo debole per l’Apocalisse, al suo fanatismo zarista, alla sua idea di Terza Roma, al suo ossessivo clericalismo, alla sua sperticata passione per modelli sociali autoritari è Verboten, vietato, politicamente scorretto. Eppure non sono opinioni stravaganti, o mai sentite prima. Sono piene le biblioteche di riflessioni sul lato oscuro di Dostoevskij. È proprio per il suo lato oscuro che l’autore di Delitto e castigo figura tra i più grandi romanzieri d’ogni tempo insieme a Melville, Dickens, Tolkien, Balzac, nessuno dei quali è però andato così vicino a capitombolare nell’abisso come lui.

Per Dostoevskij il Male è un’esperienza complessa, prismatica, e persino coraggiosa, come testimoniano i suoi demoni, i suoi Karamazov, i suoi adolescenti, i suoi epilettici e (aritanga) i suoi idioti, tutti meno innocui e meno santi di quanto si sforzino d’apparire. Fare il Male, nell’opera di Dostoevskij, è un tentativo d’esplorare, al sinistro scopo di conoscerle, le regioni estreme della natura dell’uomo e dell’universo. Agl’indemoniati Dostoevskij – che da giovane fu un utopista e che dopo la katorga (o casa dei morti, come lui chiamò la galera siberiana) tornò a sognare una società perfettamente conciliata – accorda lo status d’idealisti e di visionari o di criminali complicati. Non è una dichiarazione d’amore, ma poco ci manca. Sognatori, i demoni sbagliano a sognare le libertà occidentali, l’eguaglianza, la libertà di stampa e d’opinione, i diritti. Dovrebbero sognare, piuttosto, la sottomissione a un re clericale, e dunque anche un po’ filosofo, lo zar onnipotente, unto del Signore.

Dostoevskij evoca e invoca una sorta d’Islam ortodosso, che non vieta le immagini ma smania per le icone (ai santi ortodossi seguiranno i mammasanta del comunismo con monumenti, ritratti, agiografie, film e città chiamate col loro nome). Ciò che evoca c’è già, è la Russia, ma a lui ancora non sembra abbastanza, ne vuole di più, più Russia, più zar, più Chiesa ortodossa, più monaci e asceti, vuole che il russianesimo dilaghi nel mondo e lo raddrizzi, come dopo gli zar si proporranno anche Lenin, Stalin e Putin. Dostoevskij non si limita a denunciare, in anticipo sui tempi, lo scandalo universale del bolscevismo a venire, come gli sarà riconosciuto, ma con la sua opera lo annuncia e insieme lo fraintende: anziché la negazione dell’ortodossia, della Terza Roma, ne sarà il compimento. È nei «cantucci», dove gli uomini del sottosuolo e gli studenti radicali impegnati nella cospirazione, covano i loro rancori, che prende forma la Santa Russia sovietica dei nuovi re-imperatori, degli «intelligent» che leggono, interpretano, commentano e ritoccano Marx, dei pianificatori invasati che tifano per l’industria pesante e si proclamano seguaci del socialismo scientifico ma odiano la scienza, dei riformatori che detestano il contadiname e che, quale sia il delitto, conoscono un solo castigo: la morte.

«È possibile che io abbia letto troppo Dostoevskij», scrive Viktor Erofeev nel suo Il buon Stalin (Einaudi 2008). «Egli era effettivamente un figlio del secolo della miscredenza e ha portato alla rovina molte anime russe. Ha caricato sulle spalle dei lettori il suo classico abbandono di Dio, il suo vuoto, la sua impotente via crucis alla ricerca del senso. Ha trascinato la croce stramazzando lungo la via. C’era chi deplorava Gogol’ perché aveva scortato i russi in un oscuro bosco d’anime morte e li aveva abbandonati senza un barlume di speranza. Ma Gogol’ si reggeva a galla sulla sua lingua geniale come un nuotatore sul Mar Morto. Dostoevskij ha trascinato tutti a fondo. Pochi sono riemersi».

Ma all’epoca, in Via Verolengo, quattro maglioni, un caffè dopo l’altro, mentre fuori (forse) nevicava e io ero intrigato più dal delitto che dal castigo e le ore si facevano piccole senza che mi venisse sonno, di Dostoevskij sapevo ben poco. Avevo visto qualche sceneggiato in tv. Tutto qui, o poco più. Avevo forse qualche vago ricordo, ma non ci giurerei, dell’Idiota che Giorgio Albertazzi, nel 1959, aveva ridotto per il piccolo schermo e interpretato: un Principe Myskin giocondo e una San Pietroburgo di cartapesta. C’era stata, nel 1963, anche una riduzione televisiva di Delitto e castigo, ma mi era sfuggita, vai a capire perché. Più avanti, nel 1969, ci sarebbe stata una memorabile versione dei Fratelli Karamazov, che si può ancora vedere su RayPlay. Richard Brooks, regista del Seme della violenza (da Evan Hunter, cioè Ed McBain) e dei Professionisti, uno dei primi western «adulti», aveva diretto nel 1958 un Karamazov cinematografico con William Shatner (il Capitano Kirk di Star Trek) nella parte di Alëša e Yul Brinner nella parte di Dmitrij (un Dmitrij calvo circondato da suonatori di balalaika).

Ma all’epoca, in Via Verolengo, quattro maglioni, un caffè dopo l’altro, mentre fuori (forse) nevicava e io ero intrigato più dal delitto che dal castigo e le ore si facevano piccole senza che mi venisse sonno, di Dostoevskij sapevo ben poco. Avevo visto qualche sceneggiato in tv. Tutto qui, o poco più. Avevo forse qualche vago ricordo, ma non ci giurerei, dell’Idiota che Giorgio Albertazzi, nel 1959, aveva ridotto per il piccolo schermo e interpretato: un Principe Myskin giocondo e una San Pietroburgo di cartapesta. C’era stata, nel 1963, anche una riduzione televisiva di Delitto e castigo, ma mi era sfuggita, vai a capire perché. Più avanti, nel 1969, ci sarebbe stata una memorabile versione dei Fratelli Karamazov, che si può ancora vedere su RayPlay. Richard Brooks, regista del Seme della violenza (da Evan Hunter, cioè Ed McBain) e dei Professionisti, uno dei primi western «adulti», aveva diretto nel 1958 un Karamazov cinematografico con William Shatner (il Capitano Kirk di Star Trek) nella parte di Alëša e Yul Brinner nella parte di Dmitrij (un Dmitrij calvo circondato da suonatori di balalaika).

Per il momento c’era il libro che stavo leggendo. Avvinazzati sentimentali, aristocratici al di là del bene e del male, prostitute virtuose e pure, casi umani, famiglie in rovina, poliziotti che anticipano i grandi detective novecenteschi, assassini in preda a «febbri cerebrali». Che cosa sia una febbre cerebrale, e come questa febbre si distingua da una normale febbre batterica, non è ben chiaro, ma nei romanzi di Dostoevskij, al primo inciampo o saltabecco nichilistico, ne soffrono tutti. Da una parola in su, eccoli colti da «una specie di turbamento cerebrale». Raskol’nikov, in particolare, è sempre affetto da attacchi più o meno gravi di febbre cerebrale. Si guarda intorno, sospettoso, smarrito, e non è mai certo se quel che vede sta accadendo realmente o non si tratta piuttosto di un’allucinazione. Le allucinazioni sono un classico sintomo di febbre cerebrale dostoevskiana. Ma anche gl’incubi, le allucinazioni e persino le novelle fantasy-horror, tipo La leggenda del Grande Inquisitore, che Ivan Karamazov legge al fratello baciapile, a loro modo accadono davvero (Dio esiste, racconta Ivan, ma è un pasticcione, se non peggio, e dunque le sue opere vanno corrette, perfezionate, tanto che Egli stesso, alla fine della predica dell’Inquisitore, accetta di lasciare il governo degli uomini ai preti, ai funzionari sadomaso, ai teologi in stato d’ebbrezza e, alla lunga, ai bolscevichi).

Allegoricamente parlando, è attraverso la fiction che s’afferma il vero. Quindi è inutile star lì a chiedersi se Ivan Karamazov, sempre lui, sta davvero parlando con il demonio, che lo visita ogni notte tentandolo e coglionandolo, o se sta avendo un brutto sogno dopo un’indigestione di borsch con barbabietole, manzo, maiale e panna acida. «Disinvolto e amichevole», un «ospite inatteso», il diavolo di Ivan Karamazov, «non porta l’orologio, ma un occhialino di tartaruga raccomandato a un cordoncino scuro», ed è dotato d’un intelletto sottile, da sofista, un maestro della «vera causistica gesuitica». Dice cose «ragionevoli». Non parla male. Come contraddirlo, per dire, quando lamenta che non ci sono più i tormenti d’una volta, signora cara: «Prima ce n’era per ogni gusto, ma ora stanno diventando sempre più morali, “rimorsi di coscienza” e sciocchezze di questo genere». Come in Delitto e castigo, potrebbe aggiungere. (È per inciso lo stesso demòne che qualche decade più avanti incontra Adrian Leverkuhn nel Doctor Faustus di Mann).

A fare un brutto sogno, in Delitto e castigo, è Svidrigajlov, ricco e pervertito, forse anche lui un assassino, di certo un nichilista, e per di più uno stalker (molesta la sorella di Raskol’nikov, Avdot’ja Romànovna, che vuole assolutamente spulzellare).

Svidrigajlov era pensieroso. «E se là ci fossero solo ragni o qualcosa del genere?» disse a un tratto. «È pazzo», pensò Raskol’nikov. «Ecco, noi ci immaginiamo sempre l’eternità come un’idea che non si può comprendere, qualcosa d’immenso, immenso! Ma perché per forza immenso? E se invece, pensi un po’, ci fosse solo una stanzetta, sì, una specie di bagno di campagna, sporco di fuliggine, e ragni in ogni angolo, e l’eternità fosse tutta qui? A volte, sa, me la figuro cosí». «E davvero, davvero non immagina niente di piú consolante e piú giusto di questo?» esclamò Raskol’nikov con un senso di sofferenza. «Piú giusto? Ma chi può saperlo, forse proprio questo è giusto, e sa, io lo farei apposta cosí, assolutamente!» rispose Svidrigajlov, con un sorriso vago.

Dostoevskij, per costruire le sue trame metafisiche, dove ciascuno compie o fantastica un’azione e poi ci ricama sopra, usa il normale materiale da romanzo: amori contorti, tradimenti, intrighi familiari, passioni politiche, coincidenze, fatalità. Da queste trame, semplicemente dotando i personaggi d’un fioretto o d’un tomahawk, si potrebbe benissimo ricavare un romanzo di James Fenimore Cooper o di Dumas père. Per questo i suoi romanzi sono così belli. Nietzsche e Kafka – entrambi folgorati da Dostoevskij – non saranno altrettanto bravi né altrettanto profondi.

Ogni mossa dei personaggi di Dostoevskij, senza che le sue trame rocambolesche e concitate rallentino o ne risentano, è un puntaspilli di note a margine, d’incisi metafisici, di curve e spigoli filosofici. Abbondano gli aforismi e le frasi da citare. Solženicyn, invece, nessuna deviazione, non un inciso, zero note a margine. E mai una concessione alla trama: la febbre cerebrale comunista, parla da sé, forte e chiaro, inconfondibile, senza bisogno di protesi e bellurie.

Solženicyn non scrive romanzi neppure quando scrive romanzi. È uno storico e un memorialista, come Senofonte, e proprio come accade con Senofonte i personaggi più riusciti delle sue storie sono i fuggiaschi, gli zeck in fuga dal Gulag. Protagonisti d’evasioni destinate al fallimento, sono non di meno «fuggiaschi convinti», come li ha battezzati lui in Arcipelago. A differenza di Dostoevskij, che invoca l’etica senza crederci davvero, l’autore del Primo cerchio, di Divisione Cancro, di Lenin a Zurigo e dell’Ivan Denisovič è un sincero moralista, un nemico del totalitarismo comunista, almeno finché non si gratta la sua anima russa e non ne salta fuori un altro tartaro. Nessuno, escluso naturalmente Varlam Šalamov, autore dei Racconti di Kolyma, ha mai scritto memorie efficaci come Arcipelago Gulag e La quercia e il vitello. Solženicyn non perde tempo con la filosofia. Dieci volte più mistico e clericale di Dostoeskij, è cento volte più pratico e concreto di lui. Racconta quel che è capitato a lui, al suo paese, al popolo russo. Niente arzigogoli. Fatti, fatti, fatti.

Solženicyn non scrive romanzi neppure quando scrive romanzi. È uno storico e un memorialista, come Senofonte, e proprio come accade con Senofonte i personaggi più riusciti delle sue storie sono i fuggiaschi, gli zeck in fuga dal Gulag. Protagonisti d’evasioni destinate al fallimento, sono non di meno «fuggiaschi convinti», come li ha battezzati lui in Arcipelago. A differenza di Dostoevskij, che invoca l’etica senza crederci davvero, l’autore del Primo cerchio, di Divisione Cancro, di Lenin a Zurigo e dell’Ivan Denisovič è un sincero moralista, un nemico del totalitarismo comunista, almeno finché non si gratta la sua anima russa e non ne salta fuori un altro tartaro. Nessuno, escluso naturalmente Varlam Šalamov, autore dei Racconti di Kolyma, ha mai scritto memorie efficaci come Arcipelago Gulag e La quercia e il vitello. Solženicyn non perde tempo con la filosofia. Dieci volte più mistico e clericale di Dostoeskij, è cento volte più pratico e concreto di lui. Racconta quel che è capitato a lui, al suo paese, al popolo russo. Niente arzigogoli. Fatti, fatti, fatti.

Pochi libri, nella storia della letteratura universale, hanno cambiato il mondo. Per lo più si è trattato di buone novelle, d’annunci religiosi, di vangeli, bibbie e corani. Ma Arcipelago Gulag, che ha cambiato il mondo più di qualunque altro libro negli ultimi secoli, tutto è tranne che una buona novella. Non è nemmeno letteratura, come I demoni di Dostoevskij, del quale è tuttavia il capitolo finale, o Una giornata di Ivan Denisovič, il romanzo breve che mostrò anche ai russi sotto incantesimo di che materia sono fatti i sogni del comunismo (e gli abiti nuovi dei commissari del popolo). Arcipelago Gulag è un terrificante e straordinario pamphlet. È l’Inferno di Dante in forma di reportage. Come nella Divina Commedia, anche in Arcipelago Gulag è tutto vero e indubitabile (solo che Dante collocò la sua galleria di santi, mostri e peccatori all’interno d’una variopinta cornice fantasy, mentre in Arcipelago Gulag la cornice horror è vera quanto ogni singolo personaggio al suo interno, e i gironi infernali non sono metaforici).

Quel che si racconta in Arcipelago è così vero e così intollerabile che il mondo non poté adeguarvisi e ne fu trasfigurato. Era il 1974 quando il libro evase dalla Russia brezneviana e apparve in Occidente; il comunismo non gli sopravvisse a lungo. Rimase in coma ancora quindici anni, fino al 1989, poi furono gli stessi stalinosauri a decretare la propria estinzione.

Aleksandr Isaevič Solženicyn, con la sua barba incolta e la sua prosa ispirata, ricca d’anatemi e ammonizioni, aveva l’aspetto, la vocazione e forse anche la stoffa del profeta biblico. Perciò, anche se non furono una buona novella, le sue memorie dallo sprofondo dei campi di lavoro e sterminio sovietici furono egualmente testi religiosi: altrettanti capitoli d’una moderna Apocalisse. Furono i suoi reportage dal finimondo a trasformare i maoisti francesi, una delle peggiori ghenghe gosciste su piazza, in nouveaux philosophes e a privare il comunismo, in un lampo, d’ogni residuo appeal. Solženicyn era il profeta che invece d’annunciare future catastrofi ne raccontava una già avvenuta e irreparabile.

Aleksandr Isaevič Solženicyn, con la sua barba incolta e la sua prosa ispirata, ricca d’anatemi e ammonizioni, aveva l’aspetto, la vocazione e forse anche la stoffa del profeta biblico. Perciò, anche se non furono una buona novella, le sue memorie dallo sprofondo dei campi di lavoro e sterminio sovietici furono egualmente testi religiosi: altrettanti capitoli d’una moderna Apocalisse. Furono i suoi reportage dal finimondo a trasformare i maoisti francesi, una delle peggiori ghenghe gosciste su piazza, in nouveaux philosophes e a privare il comunismo, in un lampo, d’ogni residuo appeal. Solženicyn era il profeta che invece d’annunciare future catastrofi ne raccontava una già avvenuta e irreparabile.

Parlava da un mondo postatomico, devastato dal fallout e da virus mutanti (come quelli delle storie di fantascienza, o come La strada lungo la quale s’incamminano il padre e il figlio senza nome di Cormac McCarthy). Esortò nel suo discorso più noto a «vivere senza menzogna». Chi decide di vivere senza menzogna «non scriverà più né firmerà o pubblicherà una sola frase che a suo parere distorca la verità. Abbandonerà qualsiasi seduta, lezione, riunione, spettacolo, proiezione cinematografica non appena oda una falsità, un’assurdità ideologica o frasi di sfacciata propaganda». Erano regole da sopravvissuti alla Bomba: il codice di chi è scampato alla morte nelle miniere di Kolyma, nei campi hitleriani, nelle guerre globali combattute in nome di razze, classi e Libri sacri.

Ma se il bolscevismo, che quando uscì Arcipelago Gulag dominava oltre la metà del mondo, non sopravvisse al libro che aprì gli occhi di chi fino a quel momento aveva finto di non sapere, non vedere e neppure immaginare, Solženicyn non sopravvisse al successo della sua missione. Esule in America, dopo il Premio Nobel e l’epulsione dall’Urss, continuò a indossare panni profetici, con l’aggravante del grottesco, come quando prese la parola ad Harvard per spiegare che «l’anima umana anela a cose più alte, e più calde, e più pure di quelle offerte oggi dall’esistenza massificata d’Occidente, annunciata dalla rivoltante invasione della pubblicità, dall’abbrutimento della televisione e dal frastuono di una musica insopportabile».

Erano parole da filisteo. Solženicyn, con la sua barba incolta, la sua camicia extralarge da mugicco e la sua voce tonante da pulpito, s’era ridotto a parlare come un Rasputin da Saturday Night Live. Sembrava John Belushi che faceva l’imitazione di Solženicyn. Dedicò più di trent’anni a scrivere La Ruota rossa, opera monumentale ma minore (nemmeno io, che tracanno praticamente ogni cosa, non importa quanto lunga e narcotica, sono mai riuscito a leggerla per intero). Scrisse anche un libro vergognoso sul rapporto tra russi ed ebrei (indovinate chi aveva ragione, o «non così torto», tra i «giudei» e i sobillatori dei pogrom). Tornò in Russia nei primi novanta. Accolto dapprincipio con grandi festeggiamenti, fu presto dimenticato e quando morì novantenne, nel 2008, il suo più caro amico era Vladimir Putin, al quale l’autore d’Arcipelago Gulag chiese – nel nome santissimo del Cristo Pantocratore, che nell’iconografia ortodossa saluta con le tre dita alzate della mano destra – di reintrodurre in Russia la pena di morte, «almeno» per i reati di terrorismo. Putin (che è Putin) rifiutò.

Sbaglierò, ma avrebbe rifiutato anche Sauron, l’Oscuro Signore, il super villain d’un altro libro che ha cambiato, a modo suo, la storia del mondo. Erano i primi mesi del 1968. Pentendomene quasi subito, mi ero appena sbarazzato, svendendola ai bancarellai, della mia vasta collezione di fantascienza, faticosamente accumulata negli anni. Avevo deciso che, passato da A.E. van Vogt e Philip Josè Farmer al marxismo, quella era roba per me troppo frivola. Qualche mese fa, quando cominciarono a uscire in edicola, allegati al Corriere dello sport, i fumetti di Flash Gordon nella geniale versione di Dan Barry di cui mi ero stupidamente privato in gioventù, tornai a ripetermi, per l’ennesima volta, d’aver sbagliato tutto, come capita sempre quando si fanno mosse avventate.