di Diego Gabutti

Prima della pandemia ci finivamo ogni anno, di solito in primavera, quando New York (come si dice) è in fiore, ma una volta anche in piena estate, dall’inizio di luglio a metà agosto, quando New York è rovente (come nel Prigioniero della seconda strada, 1975, regia di Melvin Frank, il film con Jack Lemmon e Anne Bancroft tratto, come alcuni dei migliori film su New York, da una commedia di Neil Simon). Solo che quella era un’estate fresca, persino un po’ fredda, tanto che un pomeriggio, uscendo dalla stazione della metro nella 42th strada, di ritorno da Coney Island, mi comprai delle calze pesanti e un maglione nell’H&M di Times Square.

Prima della pandemia ci finivamo ogni anno, di solito in primavera, quando New York (come si dice) è in fiore, ma una volta anche in piena estate, dall’inizio di luglio a metà agosto, quando New York è rovente (come nel Prigioniero della seconda strada, 1975, regia di Melvin Frank, il film con Jack Lemmon e Anne Bancroft tratto, come alcuni dei migliori film su New York, da una commedia di Neil Simon). Solo che quella era un’estate fresca, persino un po’ fredda, tanto che un pomeriggio, uscendo dalla stazione della metro nella 42th strada, di ritorno da Coney Island, mi comprai delle calze pesanti e un maglione nell’H&M di Times Square.

Affittavamo un appartamento nella 98th. Era una casa d’arenaria all’angolo con Riverside Drive, un isolato da Broadway e a pochi passi dalle panchine dell’Hudson River Park, una lunga striscia d’alberi, stradine e aiuole che s’allunga, costeggiando il fiume, per tutto il West Side. Al mattino, in pochi minuti, dopo una breve sosta per un cappuccino medium allo Starbuck della 96th, eravamo a Central Park, e anche lì, nell’ombra degli alberi, le panchine non si contavano. Giù al Village ci piaceva sedere a Washington Square, vicino all’Arco di Trionfo e alla statua di Peppino Garibaldi. Era lì, dicevo io, che Jane Fonda e Robert Redford avevano girato la scena del marito sbronzo e senza scarpe di A piedi nudi nel parco, Gene Saks, 1967, un altro grande film tratto da Neil Simon. Mia moglie annuiva, meno impressionata di me. Ma insomma ti sedevi e leggevi, ed era un bel leggere, e un bel sedersi.

Ormai si viaggiava leggeri.

Ormai si viaggiava leggeri.

Non c’era più bisogno, come nella preistoria di Airbnb e dei voli low cost, in epoche già allora più remote della guerra fredda e dei Duran Duran, d’imbarcare sull’aereo una valigia di libri, meglio se massicci e di volume contenuto, come i Meridiani Mondadori, oppure i cofanetti Adelphi, collana «La Nave di Argo». Adesso libri (e fumetti) stavano tutti nel cloud: un iperspazio spropositato, dove li avevamo ammassati a migliaia, e da dove potevamo richiamarli in qualsiasi momento con tablet e smartphone, strumenti così tecnologicamente avanzati da non essere stati «anticipati» o previsti in alcun modo né dal Capitano Kirk dell’astronave Enterprise né dal Capitano Nemo del Nautilus. A un bibliomane, come a un fumettomane, sempre che esista (e non dovrebbe, è orribile) una simile parola, sembrava di vivere nella Paris au XXe siècle di Jules Verne, o tra Le meraviglie del Duemila d’Emilio Salgari.

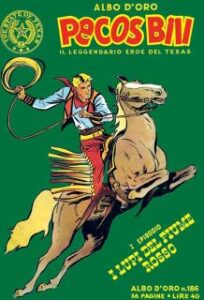

Quell’anno, senza entrare in particolari che potrebbero incriminarmi, avevo caricato sul cloud l’intera collezione di Tex (il fumetto Bonelli, più di 600 volumetti, ciascuno di 120 o 130 pagine) e i 65 magnifici albi di Pecos Bill prima serie, usciti nei primi anni cinquanta, ristampati nei primi sessanta e poi più niente, svaniti. Sceneggiato da Guido Martina, disegnato da signori illustratori come Raffaele Paparella, Dino Battaglia e Gino d’Antonio, di Pecos Bill avevo trovato su eBay, tempo prima, anche gli albi «cartacei» che avevo comprato ma non conservato molto tempo fa («cartaceo» è un aggettivo, fateci caso, che prima degli eBook capitava raramente d’usare, e quando lo si utilizzava era per lo più in senso figurato, per biasimare la burocrazia, e adesso a significare editoria passatista). Dal cloud, in ogni modo, avevo copiato sull’iPad Pecos Bill e tutto quanto Tex prima di lasciare l’Italia con un volo per il Kennedy via Istanbul. Mi ripromettevo di leggerli tutti prima di tornare a casa, quarantacinque giorni più tardi.

Quell’anno, senza entrare in particolari che potrebbero incriminarmi, avevo caricato sul cloud l’intera collezione di Tex (il fumetto Bonelli, più di 600 volumetti, ciascuno di 120 o 130 pagine) e i 65 magnifici albi di Pecos Bill prima serie, usciti nei primi anni cinquanta, ristampati nei primi sessanta e poi più niente, svaniti. Sceneggiato da Guido Martina, disegnato da signori illustratori come Raffaele Paparella, Dino Battaglia e Gino d’Antonio, di Pecos Bill avevo trovato su eBay, tempo prima, anche gli albi «cartacei» che avevo comprato ma non conservato molto tempo fa («cartaceo» è un aggettivo, fateci caso, che prima degli eBook capitava raramente d’usare, e quando lo si utilizzava era per lo più in senso figurato, per biasimare la burocrazia, e adesso a significare editoria passatista). Dal cloud, in ogni modo, avevo copiato sull’iPad Pecos Bill e tutto quanto Tex prima di lasciare l’Italia con un volo per il Kennedy via Istanbul. Mi ripromettevo di leggerli tutti prima di tornare a casa, quarantacinque giorni più tardi.

Era una promessa avventata perché non ero in vacanza. Stavo lì, spaparanzato, Starbuck, il Central Park, l’Apple Store della Quinta Strada, Neil Simon, Coney Island, ma mi toccava lavorare. Avevo da scrivere corsivi e recensioni, dunque c’erano libri da leggere e giornali da sfogliare, e-mail da scambiare, ogni tanto una telefonata. E poi c’era Manhattan da esplorare, benché dopo tutte quelle primavere tiepide (più un’estate gelida) passate nella 98th, mia moglie e io la conoscessimo a memoria, in ogni pertugio, dal molo dei traghetti per Long Island su su fino al Bronx, ma vai a stancarti di bighellonare. C’era tuttavia anche questa gran montagna di fumetti da scalare. Sparatorie, risse, cavalcate; le carovane dei pionieri, i Ranger del Texas. Kit Carson, Mefisto, Davy Crockett, Calamity Jane. «Corna di satanasso!» esclamava Tex Willer. Gli faceva eco Kit Carson: «Sangue di mille bisonti!» «Big Tex!» esclamava Davy Crockett nelle storie di Pecos Bill. C’era un bel po’ di roba da leggere. Ma erano soltanto fumetti, dopotutto: più le figure che i testi. Quanti ne avevo letti nella mia vita? Una marea, un subisso. Non sembrava, a occhio, un’impresa impossibile. E dunque «grimpon, grimpon, grimpon, grimpon», come cantava Maurice Chevalier, arrancando in groppa a un asino su per le Ande peruviane, nei Figli del Capitano Grant, un film di Robert Stevenson, hit disneyano del 1963.

Era una promessa avventata perché non ero in vacanza. Stavo lì, spaparanzato, Starbuck, il Central Park, l’Apple Store della Quinta Strada, Neil Simon, Coney Island, ma mi toccava lavorare. Avevo da scrivere corsivi e recensioni, dunque c’erano libri da leggere e giornali da sfogliare, e-mail da scambiare, ogni tanto una telefonata. E poi c’era Manhattan da esplorare, benché dopo tutte quelle primavere tiepide (più un’estate gelida) passate nella 98th, mia moglie e io la conoscessimo a memoria, in ogni pertugio, dal molo dei traghetti per Long Island su su fino al Bronx, ma vai a stancarti di bighellonare. C’era tuttavia anche questa gran montagna di fumetti da scalare. Sparatorie, risse, cavalcate; le carovane dei pionieri, i Ranger del Texas. Kit Carson, Mefisto, Davy Crockett, Calamity Jane. «Corna di satanasso!» esclamava Tex Willer. Gli faceva eco Kit Carson: «Sangue di mille bisonti!» «Big Tex!» esclamava Davy Crockett nelle storie di Pecos Bill. C’era un bel po’ di roba da leggere. Ma erano soltanto fumetti, dopotutto: più le figure che i testi. Quanti ne avevo letti nella mia vita? Una marea, un subisso. Non sembrava, a occhio, un’impresa impossibile. E dunque «grimpon, grimpon, grimpon, grimpon», come cantava Maurice Chevalier, arrancando in groppa a un asino su per le Ande peruviane, nei Figli del Capitano Grant, un film di Robert Stevenson, hit disneyano del 1963.

Cominciai da Tex, saltando i primi 20-30 titoli, i soli che avessi letto quand’erano usciti per la prima volta (non si contano, da quel dì, le ristampe). Come a tutti, mi era capitato, naturalmente, di leggiucchiare un Tex ogni tanto, ma erano letture svogliate, un po’ altezzose, da lettore di Linus, di Jeff Hawke e dei Peanuts, di Pecos Bill, di Johnny Hazard. Adesso non saprei nemmeno dire perché Tex mi piacesse così poco. Vedevo, naturalmente, che era molto (ma molto) ben fatto, e per divertirmi mi divertiva, eppure lo prendevo sottogamba, era più forte di me. Aveva soprattutto il difetto, lo capisco adesso, di piacere a persone, soprattutto diffusori di volantini politici, per le quali non provavo rispetto, colpa loro, mica di Tex, ma ogni volta che me ne parlavano, io me la prendevo con Tex, così imparavano. È il lato peggiore del mio (e di qualunque) carattere: lo snobismo, già in sé censurabile, ma qui calcolato, uno snobismo di carambola, che colpisce Tizio tramite Caio e Sempronio, tok-tok-e-tok.

A differenza dei fan di Ingmar Bergman, per dire, o di Michelangelo Antonioni – che deprecavo proprio in quanto fan di film peggio che orripilanti: involontariamente comici – io non disapprovavo Tex fumetto e tanto meno i lettori di Tex presi all’ingrosso, ma questi ridicoli coglioni che leggevano Tex, le gazzette progressiste, quelle sportive, e pensavano invariabilmente col posteriore. Questi qua apprezzavano, di Tex e soci, o meglio «pard», prima di tutto il côté zuccherino, politically correct.

Ranger del Texas, dunque uomo delle istituzioni, Tex è anche capo navajo col nome di «Aquila della Notte», nonché fratello di sangue di Cochise. Amico e protettore degli indiani, con un figlio mezzosangue, Tex combatte esclusivamente buone battaglie contro agenti indiani corrotti, sceriffi gaglioffi, mercanti d’armi, bandidos spietati, feroci negrieri, generali felloni. Paternalista e condiscendente, sta sempre lì a umiliare l’indiano ribelle, e ogni volta è la stessa scena: lui che risparmia la vita al tanghero, questi che lo ricambia con un attacco alle spalle, lui che a questo punto in genere lo uccide, ma che talvolta lo grazia di nuovo. Tutti i pellerossa, ribelli o remissivi non importa, la comunità pellerossa tutta quanta lo dovrebbe detestare, e invece no, gli sono grati, come a un babbo severo ma giusto.

Ranger del Texas, dunque uomo delle istituzioni, Tex è anche capo navajo col nome di «Aquila della Notte», nonché fratello di sangue di Cochise. Amico e protettore degli indiani, con un figlio mezzosangue, Tex combatte esclusivamente buone battaglie contro agenti indiani corrotti, sceriffi gaglioffi, mercanti d’armi, bandidos spietati, feroci negrieri, generali felloni. Paternalista e condiscendente, sta sempre lì a umiliare l’indiano ribelle, e ogni volta è la stessa scena: lui che risparmia la vita al tanghero, questi che lo ricambia con un attacco alle spalle, lui che a questo punto in genere lo uccide, ma che talvolta lo grazia di nuovo. Tutti i pellerossa, ribelli o remissivi non importa, la comunità pellerossa tutta quanta lo dovrebbe detestare, e invece no, gli sono grati, come a un babbo severo ma giusto.

Era l’idea che questi babbani, futuri elettori leghisti o (peggio) pentastellari, avevano di se stessi: figli della luce – scarsamente dotati sotto il profilo umano, letture poche e sciagurate, un’enorme opinione di se stessi – contro i nemici del popolo. Di Tex, oltre al côté social-palloccoloso, quello che ammiravano di più e che scambiavano nella loro miseria intellettuale per «profondità», costoro apprezzavano anche il lato per così dire «squadristico» (sia detto senza offesa, ma dirlo bisogna): cioè la sua radicata abitudine di caricare di botte i villain.

Con Tex e i suoi pard poche balle. Non si scherza. Alla prima provocazione, uno sguardo storto, una parola di troppo, una minima protesta, ma anche senza provocazione, solo per ottenere delle informazioni o per soddisfazione personale, Tex malmena i villain di brutto, sberle da paura, giù dal tetto con un pestone, fuori dalla finestra con un cazzotto. Quando poi il malvagio è proprietario d’un saloon, o d’un emporio dove si traffica in winchester e whisky destinati a qualche banda isolata d’indiani buontemponi, allora emporio e saloon vanno invariabilmente a fuoco. D’appetito robusto, Tex e Carson, vuoi soli, vuoi in compagnia di Kit Willer e Tiger Jack, rispettivamente figlio di Tex e membro navajo della squadra, siedono in un ristorante, dove ordinano «bistecche alte due dite», «una montagna di patatine fritte», «una torta di mele» a testa e birra fresca senza avarizia, ma è raro che arrivino all’ammazzacaffè senza che qualche mascalzone si faccia sotto per sfidarli. Se la sfida è a chiacchiere, l’incauto se la cava con poco: un occhio nero, il naso pesto. Va peggio al villain che cerca d’estrarre la pistola perché Tex e pard, in questo caso, mettono mano ai «clarinetti» (o alle «spingarde», chiamatele un po’ come volete) e poi bang-bang, la vignetta si riempie di cadaveri. Sono oggetto di continue imboscate, due o tre per volumetto, e mai che ci caschino, bang-bang anche qui e ogni volta l’uno o l’altro della squadra commenta, reinforando il piffero: «C’è lavoro per i becchini». Gli altri annuiscono, impassibili.

Con Tex e i suoi pard poche balle. Non si scherza. Alla prima provocazione, uno sguardo storto, una parola di troppo, una minima protesta, ma anche senza provocazione, solo per ottenere delle informazioni o per soddisfazione personale, Tex malmena i villain di brutto, sberle da paura, giù dal tetto con un pestone, fuori dalla finestra con un cazzotto. Quando poi il malvagio è proprietario d’un saloon, o d’un emporio dove si traffica in winchester e whisky destinati a qualche banda isolata d’indiani buontemponi, allora emporio e saloon vanno invariabilmente a fuoco. D’appetito robusto, Tex e Carson, vuoi soli, vuoi in compagnia di Kit Willer e Tiger Jack, rispettivamente figlio di Tex e membro navajo della squadra, siedono in un ristorante, dove ordinano «bistecche alte due dite», «una montagna di patatine fritte», «una torta di mele» a testa e birra fresca senza avarizia, ma è raro che arrivino all’ammazzacaffè senza che qualche mascalzone si faccia sotto per sfidarli. Se la sfida è a chiacchiere, l’incauto se la cava con poco: un occhio nero, il naso pesto. Va peggio al villain che cerca d’estrarre la pistola perché Tex e pard, in questo caso, mettono mano ai «clarinetti» (o alle «spingarde», chiamatele un po’ come volete) e poi bang-bang, la vignetta si riempie di cadaveri. Sono oggetto di continue imboscate, due o tre per volumetto, e mai che ci caschino, bang-bang anche qui e ogni volta l’uno o l’altro della squadra commenta, reinforando il piffero: «C’è lavoro per i becchini». Gli altri annuiscono, impassibili.

Lì a New York, intanto che andavo avanti a leggere, provai a contare i morti ammazzati da Tex e compagni. Be’, erano centinaia, anzi migliaia. Roba da Gruppo Wagner, da mettere i brividi anche al più selvaggio dei mucchi selvaggi. Ebbene, tutto questo carnevale di risse, pestaggi, agguati e accoppamenti (e senza un vero movente, salvo che i morti e i mazziati «se l’erano cercata») era esattamente quel che i lettori delle avventure di Tex a me noti avrebbero voluto fare ai «ricchi». Ai ricchi, agli eretici e, avanzando tempo, agl’infedeli (e se i ricchi sono pochi, eretici o infedeli siamo tutti, nessuno escluso, quindi regolatevi).

Be’, che dire? Pecos Bill non porta nemmeno la pistola, niente, e non uccide mai nessuno. Pecos Bill ha soltanto un lazo, un cavallo (Turbine, «figlio del vento») al quale manca soltanto la parola, un socio pellerossa (Penna Bianca) e delle brache sfrangiate (e un po’ ridicole) da cowboy.

Be’, che dire? Pecos Bill non porta nemmeno la pistola, niente, e non uccide mai nessuno. Pecos Bill ha soltanto un lazo, un cavallo (Turbine, «figlio del vento») al quale manca soltanto la parola, un socio pellerossa (Penna Bianca) e delle brache sfrangiate (e un po’ ridicole) da cowboy.

Pecos Bill non spara e non impreca mai. Rotea il lazo nell’aria e lo fa ricadere con un sibilo dritto intorno al girovita dei suoi nemici. Bloccati a metà d’un gesto, questi cadono, nel caso peggiore, da cavallo o dalle rocce giù nel fiume, e non si fanno mai troppo male. Bill è biondo, con una striscia di capelli neri che va dalla fronte al coppino, e in una sequenza onirica che appare nel primo albo, ha dei sottili baffi neri, e i capelli gli ricadono sulle spalle. Sembra un hippie (sono i primi cinquanta) in grande anticipo sui tempi o un poeta tedesco in ritardo sullo Zeitgeist. Puntategli contro una pistola, e subito l’abbasserete, incapaci di sostenere il suo sguardo fermo e sincero. Bill ama Sue, bionda anche lei, e non meno santerellina. Ogni tanto, tra un’avventura e l’altra, siedono in silenzio sotto le stelle del Texas, mano nella mano, e ascoltano i coyote ululare in lontananza.

Bill aveva strani amici e nemici, dai nomi e costumi bizzari: Hidalgo Sanchez, Pablo Mexie il desperado e il suo socio Jo-La-Terreur, l’avventuriero Du Tisné, Snake il bandito, Veasy la Regina bianca degli Osages con un cappello di pelliccia sulle ventitré, Pedrito il pistolero e il perfido Rodriguez, il gaucho Vasquez Cinnibar, l’ispettore di polizia Teague Spade, Koe-Mae l’assassino cinese. C’erano Miguel Chico, un giovane vaccaro, e lo schiavista Mister Ho. C’era il capo dei «seminoli» Falco Reale. C’erano Manula la Matadora, Colorado John e il Sergente Barton. C’erano Malone Cordell il taciturno e cowboy e Lojs Rojo, con un gran sombrero e baffi à la Dalí. Era una festa, o meglio una Merenda del Cappellaio Matto, con ospiti e invitati indimenticabili, e quasi tutti messicani, salvo un paio di yankees e un argentino o due, come nei film trucidi di Sam Peckinpah, ma qui senza neppure un sospetto di estetica «druga»: Rossini, Beethoven e ultraviolenza. C’era, in ogni albo, un ritratto a figura intera di ciascuno di questi personaggi. Per vedere acquarelli altrettanto belli e fascinosi avremmo dovuto aspettare le prove grafiche di Milo Manara e Hugo Pratt.

Avevo un debole per Pecos Bill. Disegni perfetti, personaggi che nelle tavole si muovevano con la sinuosità di ballerini, dialoghi romantici, storie che sarebbero piaciute a un librettista verdiano. Ma via via che andavo avanti a leggere Tex Willer cominciavo a capire perché questo sganassatore e incendiario piacesse a tutti, mica soltanto ai pisquani di cui parlavo prima, ma proprio a tutti, praticamente senza eccezioni – e da più anni di quanti ne fossero trascorsi (un bel po’) da quand’ero nato io. Anzi, penso adesso, passati i bollori, che in fondo anche i pisquani avessero le loro ragioni per tifare Tex Willer, ragioni estetiche, diverse da quelle assurde e ridicole che io attribuivo loro. Leggere e apprezzare le avventure di Tex Willer, di Kit Carson, del giovane Kit Willer e di Tiger Jack, il pard navajo impennacchiato, era forse la loro sola virtù, ma era una virtù. Alcune storie di Tex si leggevano, bisogna dirlo, con fatica e scarso vantaggio, erano fiacche e meccaniche, non finivano mai, ma alcune erano bellissime. Dialoghi, scenografie, uso sapiente dei campi lunghi e dei primi piani da fare invidia a Hollywood. Comunque io, prima di New York, non le leggevo, e da allora, convertito alle risse e alle cataste di cadaveri, le leggo ogni mese. Continuo a detestare le storie magico-occultistiche, con Mefisto e gli altri diabolisti, ma quelle classicamente western sono sempre leggibili, e qualche volta perfette.

Avevo un debole per Pecos Bill. Disegni perfetti, personaggi che nelle tavole si muovevano con la sinuosità di ballerini, dialoghi romantici, storie che sarebbero piaciute a un librettista verdiano. Ma via via che andavo avanti a leggere Tex Willer cominciavo a capire perché questo sganassatore e incendiario piacesse a tutti, mica soltanto ai pisquani di cui parlavo prima, ma proprio a tutti, praticamente senza eccezioni – e da più anni di quanti ne fossero trascorsi (un bel po’) da quand’ero nato io. Anzi, penso adesso, passati i bollori, che in fondo anche i pisquani avessero le loro ragioni per tifare Tex Willer, ragioni estetiche, diverse da quelle assurde e ridicole che io attribuivo loro. Leggere e apprezzare le avventure di Tex Willer, di Kit Carson, del giovane Kit Willer e di Tiger Jack, il pard navajo impennacchiato, era forse la loro sola virtù, ma era una virtù. Alcune storie di Tex si leggevano, bisogna dirlo, con fatica e scarso vantaggio, erano fiacche e meccaniche, non finivano mai, ma alcune erano bellissime. Dialoghi, scenografie, uso sapiente dei campi lunghi e dei primi piani da fare invidia a Hollywood. Comunque io, prima di New York, non le leggevo, e da allora, convertito alle risse e alle cataste di cadaveri, le leggo ogni mese. Continuo a detestare le storie magico-occultistiche, con Mefisto e gli altri diabolisti, ma quelle classicamente western sono sempre leggibili, e qualche volta perfette.

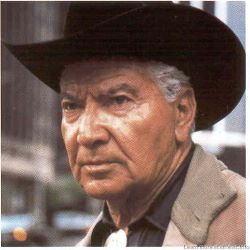

Ancora non l’ho detto, me ne ricordo anzi solo adesso, ma una volta, moltissimi anni prima di New York, avevo intervistato Gianluigi Bonelli, lui in persona, il padre di Tex Willer. E per lui, se non per i suoi personaggi, sviluppai subito un’ammirazione sconfinata.

Ancora non l’ho detto, me ne ricordo anzi solo adesso, ma una volta, moltissimi anni prima di New York, avevo intervistato Gianluigi Bonelli, lui in persona, il padre di Tex Willer. E per lui, se non per i suoi personaggi, sviluppai subito un’ammirazione sconfinata.

Fu verso la metà degli anni ottanta, ad Alassio, mi sembra, o a Diano Marina, dove Bonelli aveva ancorato il suo yacht, il Tex Willer. Duccio Tessari, un ottimo regista, autore di cult come Tony Arzenta e Arrivano i Titani, s’apprestava a girare il suo film peggiore, e forse il peggior spaghetti-western mai girato: Tex e il signore degli abissi, roba orrenda, che non sono mai riuscito a vedere per intero (né ho mai conosciuto nessuno che l’abbia visto o che abbia voglia di parlarne). Tutti gli attori erano fuori parte, a partire da Giuliano Gemma, un Tex Willer di frutta candita. Mai sceneggiatura di film fu più scombiccherata, né le location più inadeguate, o i costumi più tirati via. Chissà cos’era girato a Tessari (una volta parlai anche con lui: s’apprestava a girare un Mandrake con Alain Delon, suo grande amico, ma l’idea abortì subito, vai a capire). Quando parlai con Bonelli, a Bordighera o Spotorno che fosse, Tex e il signore degli abissi era in lavorazione da qualche parte, in Calabria o in Spagna. Era per via del film che lo intervistavo, ma quasi non ne parlammo, e parlammo poco, se ricordo bene, anche di Tex. Con Bonelli, persona cordiale, l’aria vissuta à la Jean Gabin, parlammo del più e del meno e della sua vita di romanziere, pugile fumettista. Era estate, o primavera, e mangiammo in un ristorante sul mare. C’era anche Giorgio, uno dei suoi figli, che quel giorno indossava una giacca di pelle con le frange, come Tex quando è a casa, nella riserva navajo, o come Bob Dylan nei suoi ultimi concerti. Mi aspettavo che ordinassero una bistecca alta due dita e una montagna di patatine fritte. E invece no. Mangiammo una frittura di pesce. E niente birra: vino rosso, se non ricordo male.

Fu verso la metà degli anni ottanta, ad Alassio, mi sembra, o a Diano Marina, dove Bonelli aveva ancorato il suo yacht, il Tex Willer. Duccio Tessari, un ottimo regista, autore di cult come Tony Arzenta e Arrivano i Titani, s’apprestava a girare il suo film peggiore, e forse il peggior spaghetti-western mai girato: Tex e il signore degli abissi, roba orrenda, che non sono mai riuscito a vedere per intero (né ho mai conosciuto nessuno che l’abbia visto o che abbia voglia di parlarne). Tutti gli attori erano fuori parte, a partire da Giuliano Gemma, un Tex Willer di frutta candita. Mai sceneggiatura di film fu più scombiccherata, né le location più inadeguate, o i costumi più tirati via. Chissà cos’era girato a Tessari (una volta parlai anche con lui: s’apprestava a girare un Mandrake con Alain Delon, suo grande amico, ma l’idea abortì subito, vai a capire). Quando parlai con Bonelli, a Bordighera o Spotorno che fosse, Tex e il signore degli abissi era in lavorazione da qualche parte, in Calabria o in Spagna. Era per via del film che lo intervistavo, ma quasi non ne parlammo, e parlammo poco, se ricordo bene, anche di Tex. Con Bonelli, persona cordiale, l’aria vissuta à la Jean Gabin, parlammo del più e del meno e della sua vita di romanziere, pugile fumettista. Era estate, o primavera, e mangiammo in un ristorante sul mare. C’era anche Giorgio, uno dei suoi figli, che quel giorno indossava una giacca di pelle con le frange, come Tex quando è a casa, nella riserva navajo, o come Bob Dylan nei suoi ultimi concerti. Mi aspettavo che ordinassero una bistecca alta due dita e una montagna di patatine fritte. E invece no. Mangiammo una frittura di pesce. E niente birra: vino rosso, se non ricordo male.

A New York, in ogni modo, leggevo Tex e Pecos Bill un po’ dappertutto. Devo confessare che non lessi tutti i 600 volumetti di Tex ma solo trecento-trecentocinquanta, roba così. Pecos Bill, invece, lo lessi da capo a fondo ben due volte, e con molta attenzione. Ne feci una scorpacciata, un giorno, a Herald Square, seduto in una panchina, davanti a Macy’s, dopo aver comprato qualcosa da mangiare in un vicino delicatessen: patate arrosto, uova sode, salmone rosolato, acqua gassata. C’erano tavolini sui quali posare i vassoi.

Avevo scoperto Herald Square, qualche anno prima, leggendo Nero Wolfe e il caso dei mirtilli di Rex Stout, dove Archie Goodwin scrive: «Il posto del mondo che prediligo si trova a soli sette minuti di cammino da dove vivo, nella casa di Nero Wolfe sulla 35ma Strada Ovest: Herald Square, dove nel giro di dieci minuti si può vedere la più gran varietà di persone che in qualunque altro punto del globo. Un giorno ho visto il capo della mafia di New York cedere il passo a una maestra dell’Iowa perché potesse entrare per prima nei più famosi grandi magazzini della città. Se mi chiedete come ho fatto a sapere chi erano, vi risponderò che avevano semplicemente l’aria uno d’essere il capo-mafia e l’altra un’insegnante dell’Iowa».

Avevo scoperto Herald Square, qualche anno prima, leggendo Nero Wolfe e il caso dei mirtilli di Rex Stout, dove Archie Goodwin scrive: «Il posto del mondo che prediligo si trova a soli sette minuti di cammino da dove vivo, nella casa di Nero Wolfe sulla 35ma Strada Ovest: Herald Square, dove nel giro di dieci minuti si può vedere la più gran varietà di persone che in qualunque altro punto del globo. Un giorno ho visto il capo della mafia di New York cedere il passo a una maestra dell’Iowa perché potesse entrare per prima nei più famosi grandi magazzini della città. Se mi chiedete come ho fatto a sapere chi erano, vi risponderò che avevano semplicemente l’aria uno d’essere il capo-mafia e l’altra un’insegnante dell’Iowa».

A Herald Square si stava da papi. Ci capitava spesso di leggere e mangiare lì. C’era anche un chiosco che preparava un ottimo espresso. E un bagno pubblico che era una benedizione per chi ha problemi di prostata. Alzavi gli occhi ed erano tutti lì, chi seduto a piluccare da un contenitore di plastica trasparente ragionando tra sé, chi in coda per la pipì. Aveva ragione Archie Goodwin: a Herald Square potevi incontrare chiunque. Barboni dall’espressione stralunata, giovani e sottili mangiatrici d’insalata scondita con l’aria di modelle, manager incravattati che addentavano un panino e intanto scrutavano negli abissi del MacBook, commesse di Macy’s in pausa pranzo, turisti estasiati, taxisti inquieti, cinesi imperscrutabili.

Adesso ci potevi incontrare anche lettori di Tex e del Pecos Bill prima serie di Guido Martina, Dino Battaglia e Raffaele Paparella (nell’ingresso di casa, a proposito, ho una sua tavola incorniciata). Non ho mai conosciuto, neanche da bambino, un altro lettore di Pecos Bill, ma se c’è un posto al mondo, pensavo, in cui potrei incontrarne uno è Herald Square. Mi guardai intorno.

Adesso ci potevi incontrare anche lettori di Tex e del Pecos Bill prima serie di Guido Martina, Dino Battaglia e Raffaele Paparella (nell’ingresso di casa, a proposito, ho una sua tavola incorniciata). Non ho mai conosciuto, neanche da bambino, un altro lettore di Pecos Bill, ma se c’è un posto al mondo, pensavo, in cui potrei incontrarne uno è Herald Square. Mi guardai intorno.  Individuai un tale. Anche lui si guardava intorno. Sembrava nervoso. Non aveva l’aria d’un lettore di Pecos Bill. In compenso somigliava sputato a John Archibald Dortmunder, «l’archetipo del criminale manqué», come lo definì una volta Laura Grimaldi, direttrice negli anni d’oro del Giallo Mondadori, traduttrice di Donald D. Westlake.

Individuai un tale. Anche lui si guardava intorno. Sembrava nervoso. Non aveva l’aria d’un lettore di Pecos Bill. In compenso somigliava sputato a John Archibald Dortmunder, «l’archetipo del criminale manqué», come lo definì una volta Laura Grimaldi, direttrice negli anni d’oro del Giallo Mondadori, traduttrice di Donald D. Westlake.