di Luigi Weber

Humboldt Books ha da poco pubblicato un volumetto, dall’elegante veste rossa aniconica (fig. 1), che ripropone ai lettori Le copertine di Urania, celebre racconto di Michele Mari contenuto nella sua raccolta forse più fortunata, Tu, sanguinosa infanzia (Einaudi, 1997), con in aggiunta una selezione di immagini di copertine da remoti e pionieristici numeri della collana editoriale mondadoriana che in Italia significa “fantascienza”. Appartengono, reliquie doc, alla collezione privata di Mari stesso. Anche senza l’ausilio dell’informazione paratestuale, chi conosca appena un poco Mari lo dedurrebbe, che erano i suoi, dal perfetto stato di conservazione di questi libretti: pocket stampati su carta povera, pensati per un consumo veloce, di uscita settimanale o quattordicinale, e vecchi in qualche caso di buoni settant’anni (la gallery si apre con il leggendario n.1, “Le sabbie di Marte” di Arthur C. Clarke, uscito il 10 ottobre del 1952), ma quasi del tutto privi di pieghe strappi e perfino consunzione dei bordi; senz’altro in migliori condizioni di quelli conservati alla Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, che si vedono invece riprodotti nel saggio in appendice, “L’egemonia del cerchio”, a firma di Luca Pitoni.

Humboldt Books ha da poco pubblicato un volumetto, dall’elegante veste rossa aniconica (fig. 1), che ripropone ai lettori Le copertine di Urania, celebre racconto di Michele Mari contenuto nella sua raccolta forse più fortunata, Tu, sanguinosa infanzia (Einaudi, 1997), con in aggiunta una selezione di immagini di copertine da remoti e pionieristici numeri della collana editoriale mondadoriana che in Italia significa “fantascienza”. Appartengono, reliquie doc, alla collezione privata di Mari stesso. Anche senza l’ausilio dell’informazione paratestuale, chi conosca appena un poco Mari lo dedurrebbe, che erano i suoi, dal perfetto stato di conservazione di questi libretti: pocket stampati su carta povera, pensati per un consumo veloce, di uscita settimanale o quattordicinale, e vecchi in qualche caso di buoni settant’anni (la gallery si apre con il leggendario n.1, “Le sabbie di Marte” di Arthur C. Clarke, uscito il 10 ottobre del 1952), ma quasi del tutto privi di pieghe strappi e perfino consunzione dei bordi; senz’altro in migliori condizioni di quelli conservati alla Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, che si vedono invece riprodotti nel saggio in appendice, “L’egemonia del cerchio”, a firma di Luca Pitoni.

Non si tratta di una rarità per bibliofili né d’un furbo oggetto di marketing che sfrutta l’amore dei lettori per il vissuto, traumatico fantasmatico e feticista, del Mari scrittore e del Mari uomo; quest’ultimo avvinghiato al primo e indistinguibile come le serpi nella bolgia dantesca dei ladri; con Le copertine di Urania siamo sulla chiara via tracciata da Asterhusher. Autobiografia per feticci (Corraini, 2015 e 2019, con fotografie di Francesco Pernigo) e da Sogni, con i disegni di Gianfranco Baruchello, edito per la stessa Humboldt Books nel 2017. Con una differenza e un progresso: Asterhusher esplorava una casa e il suo contenuto oggettuale, due mondi reciprocamente implicati e landolfianamente da un lato ospiti, dall’altro produttori di incubi, possessioni, infestazioni e metamorfosi, tutti e tutte sempre scaricate ed espulse nel linguaggio, anzi nominate proprio perché innominabili, e dunque mostruosamente, difettosamente, irregolarmente nominate. Era un iconotesto paradossale, dove le immagini non servivano davvero, giacché al massimo potevano offrire l’ancoraggio di una realtà qualsiasi al mondo letterario che da essa si era sprigionato, e che rimaneva prioritario. Una forma di garanzia d’esistenza del reale, a ridosso di un corpus narrativo che del reale si è sempre disinteressato. Questo Le copertine di Urania adempie invece a un ulteriore compito: recupera l’invisibile, produce le prove, presentifica l’ecfrasi che fu, accompagna il turbinio di approssimazioni verbali del racconto con le autentiche copertine di Urania allora citate e assemblate. Con l’effetto di ri-produrre il percorso di Bildung del piccolo Michele (e giustificare, in prospettiva, con il senno di poi, la propria identità e vocazione di scrittore) dentro un molteplice tunnel popolato di orrori, infezioni, mutazioni, dannazioni, fino all’approdo più inafferrabile, e perciò più inquietante e desiderabile, del puro ineffabile. A far questo non serve null’altro – interessante chiosa, per un lettore e letterato così amante dei racconti come Mari – che il vizioso e virtuoso coniugio tra un’illustrazione, un nome autoriale e un titolo, cioè tra un disegno e un pugno di parole.

Peraltro la notoria disinvoltura con cui Urania maneggiava testi e titoli degli originali, tagliandoli, adattandoli, traducendoli in modo si dice non troppo rigoroso, trova nella vicenda qui narrata una brillante compensazione:

[…] la copertina più guardata di tutte era quella del n. 265, R. Silverberg, Il sogno del Tecnarca. A parte la meraviglia di questa parola arcana, «Tecnarca», che mi affascinava per il suo sentore arcaico e insieme tecnologico (dunque parola pregna di un’interna e tesa lontananza tra il passato e il futuro) c’era in quella copertina l’immagine stessa del mio contemplare […] (Michele Mari, Le copertine di Urania, Humboldt Books, 2023, p. 11)

Sì perché Il sogno del Tecnarca è farina del sacco dei traduttori italiani: il romanzo di Silverberg si intitolava più semplicemente Collision course. E lo stesso vale per quasi tutti quelli che più colpirono il bambino ipersensibile ai suoni e alle parole: Strisciava sulla sabbia di Hal Clement (in origine Needle), Gli uomini nei muri di William Tenn (Of men and monsters), o il memorabile Essi ci guardano dalle torri di J.G. Ballard (Passport to Eternity). Vengono in mente due racconti archetipici della formazione di illustri scrittori novecenteschi, Le parole di Sartre e Biffures di Michel Leiris; in entrambi la scoperta della propria vocazione per la letteratura avviene in corrispondenza con la percezione, aurorale, infantile, di un’inconciliabilità, quasi una faglia originaria, tra significanti e significati, e di una oscura predilezione per i primi. Lo stesso accade con il nostro Landolfi. Mentore di siffatta scoperta, pare, per Michelino fu l’insieme dei titoli e delle copertine di Urania, dove evidentemente si trattava con poco riguardo l’insieme del corpus fantascientifico tradotto, ma non si disdegnava di attingere a registri immaginosi e spesso ricercati almeno in sede di titolazione.

I libri sottostanti, quasi come quel Nuovo commento che Manganelli dichiarava necessario solo come piedestallo e sostegno alla copertina, non necessitano più, nemmeno occorrerebbe sfogliarli (e peraltro lo stesso fece Karel Thole, che di Urania ne illustrò oltre mille numeri senza, si dice, aprirne neanche uno; Mari li lesse, invece, senza dubbio, ma la fecondazione dell’immaginario avvenne già a libro chiuso, o almeno così il racconto narra). La pubblicazione offertaci da Humboldt Books, dunque, diventa uno strumento critico: permette di rileggere questa deliziosa short story, autentico logos di fondazione, mettendolo alla prova – se per caso non lo avesse già fatto qualcuno, agevolato dalla condizione di collezionista di Urania come Mari, dunque son semblable, son frère; ma sarebbe un caso eccezionale, una forma di affinità elettiva, diciamo – dei suoi materiali da costruzione, dei suoi molteplici architesti e palinsesti, delle sue fonti d’ispirazione, a un tempo dichiarate e taciute, sepolte dalla lupara bianca autoriale nel cemento in bianco e nero della pagina, e invece improvvisamente riemerse, ritrovate intatte, persino a colori. Scopriamo così che l’ecfrasi è sempre precisa e puntigliosa, e che non v’è spazio per l’improvvisazione o l’abborracciatura: ogni dato, linguistico o luministico o d’impaginazione che sia, è fedele all’originale. Un esempio per tutti può essere la descrizione della cover di Dimensioni vietate (L. Sprague De Camp e C. M. Kornbluth, Urania n. 334, 17 maggio del 1964, fig. 2):

I libri sottostanti, quasi come quel Nuovo commento che Manganelli dichiarava necessario solo come piedestallo e sostegno alla copertina, non necessitano più, nemmeno occorrerebbe sfogliarli (e peraltro lo stesso fece Karel Thole, che di Urania ne illustrò oltre mille numeri senza, si dice, aprirne neanche uno; Mari li lesse, invece, senza dubbio, ma la fecondazione dell’immaginario avvenne già a libro chiuso, o almeno così il racconto narra). La pubblicazione offertaci da Humboldt Books, dunque, diventa uno strumento critico: permette di rileggere questa deliziosa short story, autentico logos di fondazione, mettendolo alla prova – se per caso non lo avesse già fatto qualcuno, agevolato dalla condizione di collezionista di Urania come Mari, dunque son semblable, son frère; ma sarebbe un caso eccezionale, una forma di affinità elettiva, diciamo – dei suoi materiali da costruzione, dei suoi molteplici architesti e palinsesti, delle sue fonti d’ispirazione, a un tempo dichiarate e taciute, sepolte dalla lupara bianca autoriale nel cemento in bianco e nero della pagina, e invece improvvisamente riemerse, ritrovate intatte, persino a colori. Scopriamo così che l’ecfrasi è sempre precisa e puntigliosa, e che non v’è spazio per l’improvvisazione o l’abborracciatura: ogni dato, linguistico o luministico o d’impaginazione che sia, è fedele all’originale. Un esempio per tutti può essere la descrizione della cover di Dimensioni vietate (L. Sprague De Camp e C. M. Kornbluth, Urania n. 334, 17 maggio del 1964, fig. 2):

[…] interno di una costruzione in legno (stalla? fienile?) prospettato dall’alto: da un uscio un uomo che osserva nascosto ciò che sta avvenendo: un pentacolo magico verniciato per terra: una vecchia che sollevandovi sopra il cadavere di una gallina nera ne fa gocciolare il sangue: un essere biancastro gommoso fumoso grinzoso che si materializza. Due i motivi di fascinazione: certe grinze dell’evocato, che non lasciavano capire se avesse una faccia, e l’espressione della vecchia, comprensiva e di stolidità e di un’agghiacciante fiducia. C’erano poi quei due fonosimboli, Sprague de Camp e Kornbluth, che suonavano a presagio di strage… (Michele Mari, Le copertine di Urania, Humboldt Books, 2023, p. 11)

Si saggia quanto persino una materia evanescente e fuggevole, contesta per la gran parte di suggestioni, emozioni, paure, ricordi in qualche modo scioccanti, si poggi, nella costruzione della mitobiografia di Mari, su un assoluto rispetto, filologico diremmo, della fonte (nonché del trauma o del piacere). I più ci sono arrivati grazie a Leggenda privata; qualcuno per i necessari passaggi preparatori di Verderame e dell’intro di Roderick Duddle; ma era già tutto bene in vista qui, in Tu, sanguinosa infanzia, senza travestimento – il travestimento, per intenderci, che era ancora necessario approntare all’altezza di Di bestia in bestia e di Io venìa pien d’angoscia a rimirarti – il dialogo autobiografico del piccolo Michele con mostri e terrori.

Intitolando questo pezzo Storia di una copertina avevo in mente il saggio-racconto omonimo che Mario Soldati scrisse nel 1976, rammemorando la genesi della princeps di America, primo amore (Bemporad, 1935), e in particolare il dipinto – la memorabile donna-demonio tentatrice dietro la quale si innalza lo skyline di New York e il profilo degli USA, in una sorta di nuvola violacea (fig. 3) – realizzato per lui da Carlo Levi, il quale poi nel 1954 aveva già dato la sua versione dei fatti, significativamente non identica a quella di Soldati, con un breve scritto: La copertina dell’America; ora tutto si legge nell’edizione Sellerio curata da Salvatore Silvano Nigro. Pubblicare con l’ebreo Bemporad, e con una copertina di Levi, nel 1935, per di più un libro sull’America, seppur resoconto di una delusione, significava una scelta di campo chiaramente antifascista. Non era solo una “bella” copertina, era una copertina coraggiosa. E, soprattutto, costituiva un elemento integrante dell’opera di Soldati, il quale, come è sempre bene ricordare, lasciò l’Italia nel 1929 anche e soprattutto in rotta con il regime.

Intitolando questo pezzo Storia di una copertina avevo in mente il saggio-racconto omonimo che Mario Soldati scrisse nel 1976, rammemorando la genesi della princeps di America, primo amore (Bemporad, 1935), e in particolare il dipinto – la memorabile donna-demonio tentatrice dietro la quale si innalza lo skyline di New York e il profilo degli USA, in una sorta di nuvola violacea (fig. 3) – realizzato per lui da Carlo Levi, il quale poi nel 1954 aveva già dato la sua versione dei fatti, significativamente non identica a quella di Soldati, con un breve scritto: La copertina dell’America; ora tutto si legge nell’edizione Sellerio curata da Salvatore Silvano Nigro. Pubblicare con l’ebreo Bemporad, e con una copertina di Levi, nel 1935, per di più un libro sull’America, seppur resoconto di una delusione, significava una scelta di campo chiaramente antifascista. Non era solo una “bella” copertina, era una copertina coraggiosa. E, soprattutto, costituiva un elemento integrante dell’opera di Soldati, il quale, come è sempre bene ricordare, lasciò l’Italia nel 1929 anche e soprattutto in rotta con il regime.

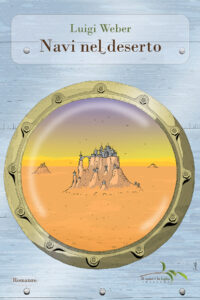

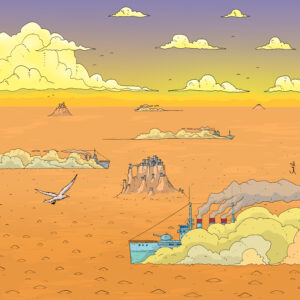

Con il mio Navi nel deserto, uscito all’inizio di quest’anno per i tipi romani de Il ramo e la foglia, ho avuto una fortuna simile a quella di Soldati, cioè potermi avvalere dello sguardo e del talento di un amico artista, riminese come me. Il paragone non vuol essere immodesto, così come quello con Mari, ma soltanto finalizzato a un ragionamento su quale sia, o possa essere effettivamente, il punto ultimo di elaborazione di un libro, quando anche la sua copertina diventa parte integrante dell’operazione creativa, anzi la corona. Samuele Grassi ha creato una porta d’ingresso (e una mappa, come nei classici fantasy) per la vicenda che avevo scritto carsicamente nel corso di trenta lunghi anni. E questa immagine – del tutto coerente con la poetica di Grassi, che come il sottoscritto è stato un amante di fumetto e cinema fantastico e fantascientifico, di «Metal Hurlant» e di anime, del Conan di Miyazaki e di Arzach – vive in una dimensione di esplicita parentela con le copertine di Urania, almeno con quelle della stagione del cerchio, dominate dal segno pittorico di Thole e dalle soluzioni compositive ideate da Anita Klinz, art director della Mondadori, che si affermano a partire dalla metà degli anni Sessanta (estate del ’64, per la precisione).

Con il mio Navi nel deserto, uscito all’inizio di quest’anno per i tipi romani de Il ramo e la foglia, ho avuto una fortuna simile a quella di Soldati, cioè potermi avvalere dello sguardo e del talento di un amico artista, riminese come me. Il paragone non vuol essere immodesto, così come quello con Mari, ma soltanto finalizzato a un ragionamento su quale sia, o possa essere effettivamente, il punto ultimo di elaborazione di un libro, quando anche la sua copertina diventa parte integrante dell’operazione creativa, anzi la corona. Samuele Grassi ha creato una porta d’ingresso (e una mappa, come nei classici fantasy) per la vicenda che avevo scritto carsicamente nel corso di trenta lunghi anni. E questa immagine – del tutto coerente con la poetica di Grassi, che come il sottoscritto è stato un amante di fumetto e cinema fantastico e fantascientifico, di «Metal Hurlant» e di anime, del Conan di Miyazaki e di Arzach – vive in una dimensione di esplicita parentela con le copertine di Urania, almeno con quelle della stagione del cerchio, dominate dal segno pittorico di Thole e dalle soluzioni compositive ideate da Anita Klinz, art director della Mondadori, che si affermano a partire dalla metà degli anni Sessanta (estate del ’64, per la precisione).

Ma l’immagine in questione – un oblò, inconfondibile, dal quale però l’occhio si affaccia non su una distesa marina bensì su un paesaggio sabbioso, forse alieno, con al centro una città fortificata eretta su alcune vertiginose rupi (fig. 4) – è stata solo il punto di arrivo di una ricerca nella quale anche le tappe intermedie, le ipotesi scartate, presentano interesse e significato.

Una ricerca iniziata a partire da un’ipotesi di lavoro ai miei occhi adeguata e che invece mia moglie Claudia mi aiutò a comprendere quanto fosse fallimentare; e lo specifico perché ogni creazione cresce in primo luogo, lo si ammetta o no, nel confronto con chi ci è compagno di vita e con gli amici di cui si ha stima e fiducia. Avevo inizialmente pensato, infatti, alle immagini fotografiche di un disastro ambientale che ha colpito, nella seconda metà del Novecento, una vasta regione dell’allora URSS: il progressivo svanire del Lago Aral, oramai mutatosi in una desolata landa infestata spettralmente da centinaia di carcasse di navi in secca. Non era ancora uscito Absolutely nothing di Giorgio Vasta, ma la seduzione era la medesima, per intenderci. Non il vero vuoto, il terreno lunare, il mai toccato da mani umane (è il titolo di un altro membro della grande famiglia: Robert Sheckley, Urania 285, luglio 1962), bensì l’abbandonato, il residuale, ciò che fu affollato e vitale ed ora è silenzioso e sgombro.

Peraltro, quelli del morto bacino tra Uzbekistan e Kazakistan erano scatti facili da reperire sui motori di ricerca del web; avevano un forte impatto emotivo, come ogni relitto, specie navale; erano del tutto coerenti con l’ambientazione del mio romanzo (un esempio eloquente: fig. 5), che si svolge in un continente spopolato e desertificato. Nondimeno, l’effetto comunicativo di una copertina che inalberasse uno di questi scafi arrugginiti e insabbiati, più che evocare un ormai abusato immaginario alla Mad Max, avrebbe piuttosto suggerito un libro-reportage, un racconto di viaggio nelle vastità postsovietiche. Ma il mio romanzo non lo era, né aveva, almeno in origine, la denuncia dell’imminente disastro ambientale tra i suoi obiettivi. Guardandosi intorno, ci si rendeva conto che la strategia era sbagliata. L’editore trentino Keller, per esempio, che da alcuni anni sta pubblicando un catalogo molto orientato verso la narrativa di viaggio, e l’esplorazione di quella peculiare plaga neoweird da realismo magico postsovietico che è il grande mondo all’Est orfano del comunismo e dell’ex Unione Sovietica, stampa titoli magnifici con cover assai creative, e si guarda bene dal ricorrere a soluzioni simili. Perfino le opere postesotiche di Antoine Volodine non hanno mai avuto, nelle traduzioni italiane, prima per Clichy, poi per L’orma, fino a 66thand2nd, una veste tanto banale.

Peraltro, quelli del morto bacino tra Uzbekistan e Kazakistan erano scatti facili da reperire sui motori di ricerca del web; avevano un forte impatto emotivo, come ogni relitto, specie navale; erano del tutto coerenti con l’ambientazione del mio romanzo (un esempio eloquente: fig. 5), che si svolge in un continente spopolato e desertificato. Nondimeno, l’effetto comunicativo di una copertina che inalberasse uno di questi scafi arrugginiti e insabbiati, più che evocare un ormai abusato immaginario alla Mad Max, avrebbe piuttosto suggerito un libro-reportage, un racconto di viaggio nelle vastità postsovietiche. Ma il mio romanzo non lo era, né aveva, almeno in origine, la denuncia dell’imminente disastro ambientale tra i suoi obiettivi. Guardandosi intorno, ci si rendeva conto che la strategia era sbagliata. L’editore trentino Keller, per esempio, che da alcuni anni sta pubblicando un catalogo molto orientato verso la narrativa di viaggio, e l’esplorazione di quella peculiare plaga neoweird da realismo magico postsovietico che è il grande mondo all’Est orfano del comunismo e dell’ex Unione Sovietica, stampa titoli magnifici con cover assai creative, e si guarda bene dal ricorrere a soluzioni simili. Perfino le opere postesotiche di Antoine Volodine non hanno mai avuto, nelle traduzioni italiane, prima per Clichy, poi per L’orma, fino a 66thand2nd, una veste tanto banale.

Nei primi anni Novanta il giovane me, lettore avido di Urania, aveva conservato nel proprio inconscio visivo-visionario soprattutto tre suggestioni potenti. La prima era la cosiddetta “tetralogia degli elementi” di James Graham Ballard (Vento dal nulla, Deserto d’acqua, Terra bruciata, Foresta di cristallo, fig. 6), dove meno contavano le motivazioni e persino le forme della catastrofe ambientale, e ben di più la reazione sgomenta, straniata, attonita, dei pochi sopravvissuti; era la nascita di una fantascienza psicologica, dove le esplorazioni degli spazi siderali lasciavano il posto agli abissi della psiche, e naturalmente lì si davano la mano Ballard con il Dick dei romanzi marziani. La scelta del mar d’Aral sarebbe stata estetizzante: Ballard e Dick mi avevano insegnato che la vera catastrofe era sempre interiore.

Nei primi anni Novanta il giovane me, lettore avido di Urania, aveva conservato nel proprio inconscio visivo-visionario soprattutto tre suggestioni potenti. La prima era la cosiddetta “tetralogia degli elementi” di James Graham Ballard (Vento dal nulla, Deserto d’acqua, Terra bruciata, Foresta di cristallo, fig. 6), dove meno contavano le motivazioni e persino le forme della catastrofe ambientale, e ben di più la reazione sgomenta, straniata, attonita, dei pochi sopravvissuti; era la nascita di una fantascienza psicologica, dove le esplorazioni degli spazi siderali lasciavano il posto agli abissi della psiche, e naturalmente lì si davano la mano Ballard con il Dick dei romanzi marziani. La scelta del mar d’Aral sarebbe stata estetizzante: Ballard e Dick mi avevano insegnato che la vera catastrofe era sempre interiore.

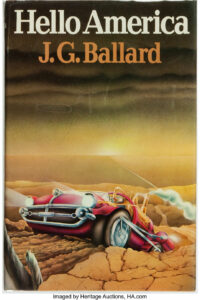

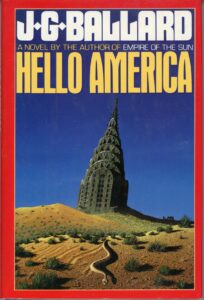

La seconda fonte, sempre di provenienza ballardiana, era il meno famoso ma per me assai impressionante – proprio nel senso dell’impressione fotografica – Ultime notizie dall’America (Urania 908, gennaio 1981; in originale Hello America, di cui esistono due edizioni in lingua originale con delle copertine perfette anche per Navi nel deserto, figg. 7-8), probabilmente il suo ultimo lavoro di SF pura, con una spedizione archeologica che si muove per un Nordamerica inaridito e derelitto da moltissimo tempo. Navi nel deserto inizia in un luogo a modo suo iconico, ossia un deposito di rottami, e per la precisione di auto abbandonate, i cumuli delle quali emergono appena dalla superficie di sabbia. Discariche più desertificazione erano già un topos, specie nel cinema americano, e tuttavia il tempo a venire si sarebbe incaricato di renderlo sempre meno figurale e sempre più concreto. Non potevo certo supporlo, nel ’92, quando iniziai Navi, ma pochi anni dopo Don DeLillo avrebbe dedicato uno dei suoi capolavori al paesaggio più drammaticamente attuale

La seconda fonte, sempre di provenienza ballardiana, era il meno famoso ma per me assai impressionante – proprio nel senso dell’impressione fotografica – Ultime notizie dall’America (Urania 908, gennaio 1981; in originale Hello America, di cui esistono due edizioni in lingua originale con delle copertine perfette anche per Navi nel deserto, figg. 7-8), probabilmente il suo ultimo lavoro di SF pura, con una spedizione archeologica che si muove per un Nordamerica inaridito e derelitto da moltissimo tempo. Navi nel deserto inizia in un luogo a modo suo iconico, ossia un deposito di rottami, e per la precisione di auto abbandonate, i cumuli delle quali emergono appena dalla superficie di sabbia. Discariche più desertificazione erano già un topos, specie nel cinema americano, e tuttavia il tempo a venire si sarebbe incaricato di renderlo sempre meno figurale e sempre più concreto. Non potevo certo supporlo, nel ’92, quando iniziai Navi, ma pochi anni dopo Don DeLillo avrebbe dedicato uno dei suoi capolavori al paesaggio più drammaticamente attuale  dell’Antropocene, il mondo in continua crescita dei rifiuti (parlo di Underworld, ovviamente).

dell’Antropocene, il mondo in continua crescita dei rifiuti (parlo di Underworld, ovviamente).

Ha scritto di recente Matteo Meschiari, nel suo Neogeografia (Milieu, 2019): «I segnali della fine sono leggibili in tutte le coste che vengono sommerse, nell’acqua marina che s’infiltra nei campi coltivati, nel permafrost che si scioglie e gonfia di metano l’Artico e l’atmosfera, e nella gente, che migra dalle guerre della fame e della siccità. Segnali solo per gli altri: “per ora non tocca a me”. Invece Amitav Ghosh si chiede come sia possibile che il mondo in dissoluzione e il collasso imminente restino fuori anche da un’altra società, così incapace di pensarli, quella degli scrittori. Romanzi di città, di famiglie, di malattie, di idee morali, di borghesie tacitate e refrattarie… ma quanti di questi romanzi includono in sé il collasso, l’apocalisse in atto, la sete che verrà, i deserti che ci attendono?»

C’era infine, terzo ingrediente, l’opera di uno scrittore francese estremamente dotato, Serge Brussolo, di cui la collana mondadoriana pubblicò sei titoli, tutti notevolissimi, tra il 1987 e il 1990; era Sonno di sangue (Sommeil de sang, 1982, Urania n. 1104, fig. 9; qui, si noti, Thole è stato già sostituito da Vicente Segrelles, il creatore del Mercenario, un fumetto che segnò la nascita e l’estetica, in Italia, de «L’Eternauta») e mi regalò l’ambientazione, vagamente esotica e arabeggiante, di città fortificate costruite su rupi in mezzo al deserto, che si adagiava elegante sulla mia lettura delle novelle persiane.

Una fotografia, dunque, per quanto potente, non era la soluzione. Si poneva un problema serio di atmosfera. Claudia, di nuovo, mi suggerì la direzione giusta. Ci voleva un pittore, e uno in particolare si offriva egregiamente alla bisogna: il pittore forse più implicato nella prosa del Novecento italiano, protagonista e coautore di almeno tre capolavori come Ascolto il tuo cuore, città di Alberto Savinio, Retablo di Vincenzo Consolo e Le pietre volanti di Luigi Malerba: Fabrizio Clerici.

Ci venne subito in mente un dipinto in particolare di Clerici, Venezia senz’acqua (1955, fig. 10) che in qualche modo parlava la lingua della mia visione. E tuttavia Clerici, che nessuno mi toglie dalla mente abbia ispirato la serie delle vedute metafisiche di Moebius con Venezia senz’acqua, mancava, proprio rispetto a Moebius, di un ingrediente ancora essenziale. La neometafisica luttuosa e degradata di Clerici incontrava un aspetto tonale del romanzo, ossia la sua volontà stilistica di suonare inattuale, di parlare una lingua chiaramente non orale e non immediatamente comunicativa, di evocare un metodo mitico nella formazione delle immagini e delle scene, tuttavia avvertivo oscuramente che non verso le sale di un museo – il luogo in cui Clerici non ha mai smesso di abitare – bensì verso un cinema mentale, naturale, come l’avrebbe definito Celati, avevo inteso muovermi. E il mio cinema mentale, naturale – così come quello, azzardo, di una intera generazione nata all’inizio dei Settanta – aveva la sua sala originaria, archetipica, in una sede ancora cartacea, ossia tra gli Urania e le riviste di fumetti, con in più la televisione che ospitava i primi anime nipponici, e il paesaggio, imprescindibile per noi allora, e saccheggiato senza pietà decenni dopo dalla Disney, del primo Star Wars (non a caso, ancora un mondo di sabbie e rottami).

Ci venne subito in mente un dipinto in particolare di Clerici, Venezia senz’acqua (1955, fig. 10) che in qualche modo parlava la lingua della mia visione. E tuttavia Clerici, che nessuno mi toglie dalla mente abbia ispirato la serie delle vedute metafisiche di Moebius con Venezia senz’acqua, mancava, proprio rispetto a Moebius, di un ingrediente ancora essenziale. La neometafisica luttuosa e degradata di Clerici incontrava un aspetto tonale del romanzo, ossia la sua volontà stilistica di suonare inattuale, di parlare una lingua chiaramente non orale e non immediatamente comunicativa, di evocare un metodo mitico nella formazione delle immagini e delle scene, tuttavia avvertivo oscuramente che non verso le sale di un museo – il luogo in cui Clerici non ha mai smesso di abitare – bensì verso un cinema mentale, naturale, come l’avrebbe definito Celati, avevo inteso muovermi. E il mio cinema mentale, naturale – così come quello, azzardo, di una intera generazione nata all’inizio dei Settanta – aveva la sua sala originaria, archetipica, in una sede ancora cartacea, ossia tra gli Urania e le riviste di fumetti, con in più la televisione che ospitava i primi anime nipponici, e il paesaggio, imprescindibile per noi allora, e saccheggiato senza pietà decenni dopo dalla Disney, del primo Star Wars (non a caso, ancora un mondo di sabbie e rottami).

Insomma, occorreva sì un artista, un grafico, ma qualcuno dotato di un segno più prossimo a quello del fumetto che all’accademismo solenne di un Clerici, e semmai capace di parlare la lingua degli Umanoidi Associati, i quali fin dagli anni Settanta introdussero il repertorio onirico delle avanguardie, in particolare del Surrealismo, sulle riviste “per ragazzi”, e probabilmente influenzarono in qualche misura anche la stessa concezione di Lucas.

Insomma, occorreva sì un artista, un grafico, ma qualcuno dotato di un segno più prossimo a quello del fumetto che all’accademismo solenne di un Clerici, e semmai capace di parlare la lingua degli Umanoidi Associati, i quali fin dagli anni Settanta introdussero il repertorio onirico delle avanguardie, in particolare del Surrealismo, sulle riviste “per ragazzi”, e probabilmente influenzarono in qualche misura anche la stessa concezione di Lucas.

Samuele Grassi, mio vecchio amico e sodale di avventure artistiche, aveva precisamente quella cifra, e da qualche anno la stava esplorando con una serie di tavole (si veda il suo sito, www.samuelegrassi.it) dedicate alla nostra Rimini, a una Rimini sommersa, come tristemente sta già avvenendo in forma di prove generali, in più popolata di mostri alieni o preistorici (fig. 11). La prima illustrazione realizzata per me da Samuele citava molto esplicitamente Arzach, ma ancora non avevamo trovato la quadratura del cerchio, come si suol dire, e qui più che mai a proposito. Bontà loro, Roberto Maggiani e Giuliano Brenna, ossia Il ramo e la foglia, suggerirono di riequilibrare l’ironia di quell’immagine demo, e la sua apertura a larghissimo campo (fig.12), con un elemento forte: l’oblò, appunto, che significa mare, scafi, e si lega all’altro elemento essenziale del mio romanzo, cioè la diretta dipendenza dal magnum opus conradiano, trapiantato in un contesto futuribile. L’oblò fece riemergere immediatamente la memoria di Urania. Eccola, la quadratura del cerchio.

Non erano più gli Urania con i «rombi», dettaglio grafico su cui si conclude il racconto di Mari – che però è un classe 1955, e non poteva non rimanere prigioniero, lui che della sua infanzia non si è mai liberato, di una veste cessata quando Michelino aveva grossomodo nove anni – ma senza dubbio il convergere su quella collana contiene un segno dei tempi valido anche per noi venuti più tardi, e forse per ultimi, giacché proprio il successo mondiale di Star Wars affossò la SF come genere da leggere, e la spostò definitivamente nel business dei blockbuster e degli effetti speciali della Industrial Light & Magic.