di Emilio Quadrelli

Agnelli l’Indocina ce l’ha in officina

Agnelli l’Indocina ce l’ha in officina

Tutto ciò darà adito a una versione di sinistra dell’antifascismo, ossia quella della Resistenza tradita, e alla coltivazione di ipotesi neoresistenziali. Vi è tutta una tendenza, quella che possiamo chiamare la linea Secchia, che continuerà a pensare a una continuazione della Resistenza e, sulla scia di ciò, a ritenere indispensabile il mantenimento di una struttura militare operativa. Le esperienze guerrigliere della XXII ottobre genovese e dei gruppi Gap–Feltrinelli andranno esattamente in quella direzione, ma senza entrare nel merito di queste una cosa appare evidente, la loro ipotesi è ben distante da una lettura dei processi materiali che hanno accompagnato e stanno caratterizzando la storia del capitalismo in Italia. Per carità non si vuole con questo certamente misconoscere quanto i fascisti, in quel contesto, siano una componente anche importante del sistema politico italiano e come il loro uso in funzione antioperaia da parte della borghesia qualcosa di non secondario, altra cosa, però, è identificare il fascismo come la tendenza egemone e strategica della borghesia. Aspetto che, invece, tutti coloro che si muovono sull’immaginario della Resistenza tradita considerano come cuore del progetto borghese.

Le aree e le formazioni neoresistenziali non eludono la questione militare ma il loro modo ha ben poco a che vedere con la questione della forza che le lotte operaie stanno imponendo, tanto che di quelle ipotesi si perderà traccia in maniera molto veloce. Le ipotesi neo-resistenziali non colgono, e neppure possono farlo a causa del loro tradizionalismo comunista, il riformismo come cuore del piano del capitale, non possono vedere, cioè, la socialdemocrazia come forza materiale tutta interna alle linee del capitale. Per le aree neo-resistenziali, partito e sindacato non sono strutture tutte interne al dominio ma Compagni che sbagliano e che non colgono il progetto di fondo della borghesia che rimane in odor di fascismo1 e pur sempre nella logica della svolta autoritaria.

Significativamente, non diversamente che dal partito e dal sindacato, questi gruppi non colgono il tratto imperialista del capitalismo italiano, ma lo considerano semplice appendice del dominio statunitense. In tale ottica l’Italia sarebbe poco più che una colonia e il suo sistema produttivo del tutto estraneo alle dinamiche di ciò che sarà chiamato neocapitalismo. Coerentemente con ciò, e in piena continuità con il nemico revisionista, del tutta inessenziale diventa l’analisi della composizione di classe e della sua soggettività poiché, la classe che questi hanno a mente, è una classe senza tempo e senza spazio, niente più che un totem da venerare ed evocare come altri conciliabili evocano santi e madonne. Tutto ciò ha ben poco a che vedere con il mondo reale e la sua materialità che prepotentemente fuoriesce dalle fabbriche.

La nuova classe operaia è un’altra cosa e la sua guerra si declina su crinali di tutt’altro tipo. Il cuore dello scontro è la fabbrica, gli embrioni della forza operaia sono i cortei interni, la caccia ai capi, i picchetti duri, l’attacco al comando. Ciò che le lotte operaie pongono all’ordine del giorno è tanto la difesa, quanto l’estensione di un potere operaio all’interno di un paese a capitalismo avanzato, aspetto che, a conti fatti, si mostra come una novità assoluta nel panorama del conflitto di classe o meglio, di come sia più utile e importante guardare e imparare da ciò che hanno prodotto altre istanze dell’altro movimento operaio, come quello americano per esempio, piuttosto che andare a spulciare tra gli annali delle rivoluzioni del passato: Lenin doveva essere ritradotto nel presente della fabbrica capitalista, non usato come un breviario.

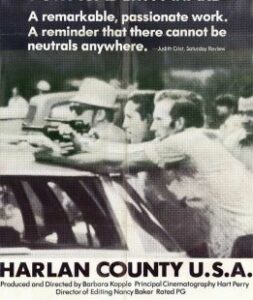

Quando, di lì a poco, gli operai Fiat scriveranno dentro la fabbrica: Agnelli l’Indocina ce l’ha in officina!, daranno esattamente l’idea di come le lotte operaie non siano attratte dalle rivoluzioni degli altri, di come l’internazionalismo proletario abbia ben poco a che fare con un generico solidarismo, ma sia il qui e ora del programma operaio. Proprio a ridosso del Vietnam, dentro i cortei operai inizia ad aleggiare lo slogan: Il Vietnam vince perché spara!, con ciò si prendono le distanze da qualunque forma sia di legalitarismo e coevo antifascismo, sia dal terzomondismo per affermare che il problema all’ordine del giorno è l’armamento operaio dentro le metropoli imperialiste e che la questione della forza è la porta stretta entro la quale il movimento è obbligato a passare, ma lo deve fare avendo a mente la storia del presente e la realtà concreta entro cui si muove, non volgendo lo sguardo al passato o a realtà incommensurabilmente distanti da quella della metropoli imperialista; per questo motivo lo sguardo verso le lotte del proletariato americano e alla sua storia diventa un passaggio pressoché obbligato.

Quando, di lì a poco, gli operai Fiat scriveranno dentro la fabbrica: Agnelli l’Indocina ce l’ha in officina!, daranno esattamente l’idea di come le lotte operaie non siano attratte dalle rivoluzioni degli altri, di come l’internazionalismo proletario abbia ben poco a che fare con un generico solidarismo, ma sia il qui e ora del programma operaio. Proprio a ridosso del Vietnam, dentro i cortei operai inizia ad aleggiare lo slogan: Il Vietnam vince perché spara!, con ciò si prendono le distanze da qualunque forma sia di legalitarismo e coevo antifascismo, sia dal terzomondismo per affermare che il problema all’ordine del giorno è l’armamento operaio dentro le metropoli imperialiste e che la questione della forza è la porta stretta entro la quale il movimento è obbligato a passare, ma lo deve fare avendo a mente la storia del presente e la realtà concreta entro cui si muove, non volgendo lo sguardo al passato o a realtà incommensurabilmente distanti da quella della metropoli imperialista; per questo motivo lo sguardo verso le lotte del proletariato americano e alla sua storia diventa un passaggio pressoché obbligato.

Per molti versi, infatti, molte delle esperienze operaie maturate nel corso delle lotte avranno non poche assonanze con quelle degli operai USA e in particolare con quelli neri e gli immigrati, tanto che testi come Dynamite2 o Sciopero3 assumeranno ben presto una contemporaneità quasi impensabile. Va da sé che, in tale contesto, la forza operaia è obbligata a inventare dal nulla i suoi organismi e le sue pratiche. Occorre, pertanto, stabilire una linea di condotta in grado di reggere il livello di scontro che le lotte hanno imposto e che, per altro verso, stato e padroni si sono attrezzati per ribaltare la situazione. Avanti compagni, è la guerra civile!, questo il passaggio che prima sussurrato, e poi urlato, esce fuori dai cortei e dai picchetti operai, ma la guerra non si improvvisa, infatti occorre imparare a farla.

Per molti versi, infatti, molte delle esperienze operaie maturate nel corso delle lotte avranno non poche assonanze con quelle degli operai USA e in particolare con quelli neri e gli immigrati, tanto che testi come Dynamite2 o Sciopero3 assumeranno ben presto una contemporaneità quasi impensabile. Va da sé che, in tale contesto, la forza operaia è obbligata a inventare dal nulla i suoi organismi e le sue pratiche. Occorre, pertanto, stabilire una linea di condotta in grado di reggere il livello di scontro che le lotte hanno imposto e che, per altro verso, stato e padroni si sono attrezzati per ribaltare la situazione. Avanti compagni, è la guerra civile!, questo il passaggio che prima sussurrato, e poi urlato, esce fuori dai cortei e dai picchetti operai, ma la guerra non si improvvisa, infatti occorre imparare a farla.

“La classe” non andrà oltre l’assunzione del problema e alla costituzione solamente embrionale di alcune prime forme di strutture militanti, il servizio d’ordine, i nuclei operai di fabbrica, i primi vagiti di ronde e squadre operaie in grado di organizzare e centralizzare i primi nuclei di quegli operai comunisti che, negli anni immediatamente successivi, saranno l’avanguardia di massa dell’altro movimento operaio4. Ma, al di là di ciò che possono apparire limiti, quello che va posto maggiormente in evidenza è la battaglia politica che “La classe”, proprio sulla questione della attualità della rivoluzione e la coeva necessità di porre l’organizzazione della forza come aspetto non più rimandabile per la classe operaia, conduce senza mezze misure. Anche in questo caso vi è per intero Lenin e una attualizzazione e ritraduzione del Che fare?.

Apparentemente, simile asserzione potrebbe darsi come una estrema forzatura di Lenin e del suo testo principe, solitamente, infatti, il Che fare? è stato letto come il testo dove Lenin mette e impone la camicia di forza alla spontaneità operaia riducendo la classe a mera appendice di partito, ma non solo: il Che fare?, tanto a destra quanto a sinistra, è stato percepito come assolutizzazione del ceto politico agli umori e desideri del quale l’intero movimento degli operai dovrebbe uniformarsi mettendo, con ciò, costantemente in sordina il fatto che a permeare lo scritto, dalla prima all’ultima pagina, è il nodo centrale dell’insurrezione e, in piena polemica con i fautori della generica spontaneità operaia, Lenin mette al centro del suo interesse le spinte spontanee di massa verso l’insurrezione, perché è poco interessato, anzi non lo è per nulla, al punto di vista dell’operaio medio. Non è intorno alla prassi dell’operaio medio che è possibile cogliere la tendenza, questa, al contrario, va osservata, rafforzata e organizzata nelle punte avanzate della spontaneità operaia e proletaria. Sono i comportamenti di rottura che il partito deve cogliere perché è esattamente lì che si delineano i processi storici. Sono questi comportamenti che definiscono il possibile imporsi di una maggioranza politica che, sul piano concreto, altro non significa se non l’imporsi di una egemonia politica che è ben altra cosa rispetto a un dato banalmente quantitativo.

Lenin sa benissimo che nella storia a essere determinante e decisiva è sempre un’avanguardia di massa, la quale solo in un secondo momento, potrà aspirare a farsi anche maggioranza numerica ma che, per tutta una fase, dovrà camminare da sola accontentandosi della neutralità del resto della classe e della popolazione. Proprio perché i livelli di coscienza e antagonismo non possono pensarsi mai uniformi e omogenei occorre puntare su quella frazione di classe che, nella sua prassi, prefigura in potenza l’insurrezione. Ogni politica che si maschera dietro la conquista dell’intera classe, ogni politica che si nasconde dietro a una indistinta unità, altro non è che una diversa forma di opportunismo.

La polemica di Lenin contro la sudditanza verso la spontaneità è una polemica contro questo tipo di spontaneità e contro la inevitabile prassi politica di accodarsi ai punti più bassi della pratica operaia e proletaria. Fin da subito, seppur detto in altro modo, in lui non solo non vi è venerazione, ma aperto dissenso polemico verso il mostro sacro dell’unità di classe che sarà la bandiera di tutte le derive socialdemocratiche e opportuniste. Del resto, ciò che andrà in scena a ridosso del fatidico agosto 1914, non lascerà dubbi di sorta. La frazione operaia comunista, grazie a Lenin, assumerà una veste internazionale in aperta rottura con la socialdemocrazia e ciò che pochi anni prima poteva apparire una disputa al limite dell’eccentrico tra gli arretrati russi, si mostra la sola linea di condotta possibile rivelando tutto il realismo della politica rivoluzionaria ed è esattamente su questa scia che “La classe” ritraduce Lenin nel presente.

Ciò che diventa centrale è l’assunzione del punto di vista di una avanguardia di massa la quale sta dando il la alla cornice complessiva dello scontro di classe. A fronte di ciò, la pur breve esistenza de “La classe” può esser ritenuta la migliore esemplificazione di quanto andato in scena sul finire degli anni sessanta perché si può, con buona certezza, considerare il primo organo di stampa a dominanza operaia. Con ciò non si vuole certo ignorare l’importanza e il peso che un ceto politico–intellettuale, che raccoglieva parte delle più significative riflessioni del primo operaismo tanto da riproporle integralmente in alcuni numeri del giornale oltre a elaborarne di nuove, ha svolto in questa esperienza, bensì evidenziare come, proprio dentro le pagine del giornale, il protagonismo operaio risultasse determinante.

“La classe” ha l’indubbio merito, che incarna una vera e propria linea di condotta, cioè il far sì che gli operai, il loro punto di vista, le loro lotte e le loro discussioni occupino nel giornale un posto non secondario. Ciò è il frutto di due fattori, da una parte, aspetto sul quale tutti concordano, la necessità di colmare nella prassi quella distanza tra ceto politico–intellettuale e avanguardie operaie che le riviste storiche dell’operaismo avevano sostanzialmente mantenuto. A conti fatti le riviste operaie rimanevano riviste sugli operai e la necessità di porre fine a questo vizio, proprio del ceto politico–intellettuale, era una cosa che tutti ritenevano non più eludibile. Dall’altra un modo completamente nuovo di concepire il ruolo dell’avanguardia e della sua funzione e su questo i punti di vista non convergono, tanto che, alla fine, le vie si separeranno.

Da un lato, per coloro che daranno vita all’esperienza di Potere Operaio, reiterando un modello quanto mai classico, il problema è, e rimane, prendere la testa del movimento mentre, per coloro che di lì a poco daranno forma a Lotta Continua, non si tratta di prendere la testa del movimento ma di essere, invece, la testa del movimento. Questa differenza, anche se non stridente, non è difficile da notare proprio nel modo in cui vengono confezionati gli stessi numeri del giornale. A parte gli editoriali, che mostrano una certa omogeneità, sul giornale compaiano testi e articoli di natura maggiormente analitica e teorica a fronte di materiali declinati soprattutto sulle lotte, sul punto di vista operaio, sull’inchiesta.

Da un lato, per coloro che daranno vita all’esperienza di Potere Operaio, reiterando un modello quanto mai classico, il problema è, e rimane, prendere la testa del movimento mentre, per coloro che di lì a poco daranno forma a Lotta Continua, non si tratta di prendere la testa del movimento ma di essere, invece, la testa del movimento. Questa differenza, anche se non stridente, non è difficile da notare proprio nel modo in cui vengono confezionati gli stessi numeri del giornale. A parte gli editoriali, che mostrano una certa omogeneità, sul giornale compaiano testi e articoli di natura maggiormente analitica e teorica a fronte di materiali declinati soprattutto sulle lotte, sul punto di vista operaio, sull’inchiesta.

L’anima che darà vita a Lotta Continua è sicuramente quella che dedica a questi aspetti i maggiori sforzi. Su questo aspetto occorre soffermarsi. Con ogni probabilità chi andrà a leggersi i numeri de “La classe” sarà tentato a non andare oltre una semplice scorsa di queste parti per concentrarsi sulla corposità e la complessità di quelle analitiche e teoriche. La cosa è facilmente comprensibile poiché, per dirla con realismo, leggere per intero i resoconti delle assemblee di fabbrica, gli interventi operai dentro i vari coordinamenti cittadini o nazionali, così come le interviste alle avanguardie di fabbrica, oggi è una cosa di poco interesse, mentre i saggi teorici hanno indubbiamente un respiro e una profondità che li emancipa dalla particolarità del contesto storico in cui hanno visto la luce. Del resto leggiamo i testi di Marx nel 2023 come se fossero stati scritti domani, però, ciò che va evidenziato, è la recezione che i materiali più grezzi hanno in quel preciso momento. Dobbiamo, cioè, rovesciare la prospettiva con la quale noi oggi ipoteticamente prendiamo tra le mani i numeri de “La classe” e immaginarci il come gli operai li recepiscano.

Con ogni probabilità il tipo di lettura è esattamente rovesciata poiché i testi teorici finiranno per essere oggetto di una breve scorsa, mentre la parte prettamente operaia verrà letta, discussa e commentata con non poco interesse e partecipazione. Avere tra le mani un giornale che, anche come semplice cronaca, riporta le varie iniziative operaie nei territori, i coordinamenti operai di questa e quella regione, la voce di altri operai impegnati in questa o quella battaglia di fabbrica diventa uno strumento di socializzazione e organizzazione non proprio secondario, un giornale in cui le lotte operaie sono continuamente poste in primo piano e fa sì che quel senso di isolamento a cui i perimetri della fabbrica conducono cada in frantumi.

Gli operai Fiat scoprono Porto Marghera e questi a loro volta scoprono Porto Torres ma anche i braccianti del sud, i tecnici della Pirelli e, certamente non per ultimo, ciò che si agita nelle scuole e nelle università. Dobbiamo immaginare l’effetto che ha il resoconto della partecipazione degli operai Breda dentro una assemblea degli studenti in Statale, tra gli operai Fiat. Certo, oggi, questo si mostra tanto datato quanto definitivamente archiviato in un qualche faldone della storia, ma non è questo il punto. Ciò che è, invece, importante evidenziare è lo stile di lavoro che questo modo di costruire il giornale incarna. Questo è ciò che, per molti versi, lo può rendere attuale.

Con attualità non si intende certamente la meccanica reiterazione di ciò che è stato piuttosto l’assunzione di un metodo come possibile linea di condotta del presente. Tuttavia, prima di entrare nel merito del metodo, occorre prendere in considerazione qualcosa di più complesso e dai tratti maggiormente generali. Dobbiamo, cioè, misurarci con gli ordini discorsivi che hanno fatto da sfondo alle stagioni del protagonismo operaio. Senza di ciò diventa difficile comprendere non tanto la lotta operaia ma la centralità che questa ha assunto per la politica e, con ciò, evidenziare quanto il peso della teoria politica, e la sua capacità di esercitare egemonia politica, che poco o nulla ha a che vedere con l’egemonia culturale, abbia svolto un ruolo decisivo nel sostanziare l’anomalia italiana.

Bisogna riconoscere cioè che quanto andato in scena anni dopo con il 7 aprile conteneva un qualche grano di verità5. Non si tratta certo di offrire una postuma legittimità a Calogero e al suo teorema o, ancor peggio, trovare una qualche giustificazione al fare questurino del PCI e del sindacato, ma riconoscere il peso che la teoria riveste dentro il processo rivoluzionario. Senza teoria rivoluzionaria, niente movimento rivoluzionario questo il solo e unico vero senso dell’affermazione. Si tratta di riconoscere, cioè, come l’elaborazione teorica sia del tutto interna alla linea di condotta del partito dell’insurrezione anche se, tale elaborazione, è comunque e sempre frutto di una prassi posta in atto dalle masse. La triade marxiana: prassi, teoria, prassi, vive e può vivere solo e unicamente a partire dalla soggettività di classe che deve, per non disperdersi, necessariamente riversarsi in una soggettività politica la quale, a sua volta, assolve al suo compito se la riconsegna elaborata alla soggettività di classe. In questo modo la teoria diventa un’arma per la soggettività di classe, classe che è sempre punto di partenza e punto di arrivo, mentre la soggettività politica è sempre l’anello di congiunzione tra i due poli della prassi. Questa relazione non è mai lineare e priva di tensioni. Le vicende dell’operaismo e del giornale “La classe” ne sono ampiamente testimoni.

Bisogna riconoscere cioè che quanto andato in scena anni dopo con il 7 aprile conteneva un qualche grano di verità5. Non si tratta certo di offrire una postuma legittimità a Calogero e al suo teorema o, ancor peggio, trovare una qualche giustificazione al fare questurino del PCI e del sindacato, ma riconoscere il peso che la teoria riveste dentro il processo rivoluzionario. Senza teoria rivoluzionaria, niente movimento rivoluzionario questo il solo e unico vero senso dell’affermazione. Si tratta di riconoscere, cioè, come l’elaborazione teorica sia del tutto interna alla linea di condotta del partito dell’insurrezione anche se, tale elaborazione, è comunque e sempre frutto di una prassi posta in atto dalle masse. La triade marxiana: prassi, teoria, prassi, vive e può vivere solo e unicamente a partire dalla soggettività di classe che deve, per non disperdersi, necessariamente riversarsi in una soggettività politica la quale, a sua volta, assolve al suo compito se la riconsegna elaborata alla soggettività di classe. In questo modo la teoria diventa un’arma per la soggettività di classe, classe che è sempre punto di partenza e punto di arrivo, mentre la soggettività politica è sempre l’anello di congiunzione tra i due poli della prassi. Questa relazione non è mai lineare e priva di tensioni. Le vicende dell’operaismo e del giornale “La classe” ne sono ampiamente testimoni.

Questo il motivo per cui si è richiamato alla mente il 7 aprile. Il castello accusatorio era sicuramente falso e fantasioso e gli imputati del tutto estranei, e in alcuni casi anche avversi, a quanto configuratosi come guerriglia comunista, ma indubbiamente parte del lavorio teorico da loro sviluppato anni prima aveva contribuito a rendere esplicito e a dare consistenza politica a ciò che la lotta operaia e proletaria aveva, in maniera del tutto autonoma, posto all’ordine del giorno.

Il ceto politico, gli intellettuali, i militanti rivoluzionari non si erano inventate le lotte così come non si erano inventata la pratica del potere operaio, ma avevano fatto sì che quelle lotte non rimanessero isolate, prive di prospettiva politica e valenza storica, in altre parole avevano contribuito non poco a dare forma a un involucro politico in grado di sintetizzare ciò che la soggettività operaia stava ponendo all’ordine del giorno, attraverso la prassi. Allora, a partire da ciò, più che prendere partito per gli intellettuali o per la classe, avendo a mente le contrapposizioni che sulle vicende dell’operaismo sono sorte, sembrerebbe sensato cogliere come solo questa relazione, sicuramente mai semplice, sia stata tanto essenziale quanto determinante nel rendere possibile l’anomalia italiana consentendo, tra l’altro, di attualizzare il dibattito intorno a Lenin e alla linea di condotta leniniana ma non solo.

Ciò che non possiamo eludere è il fatto che le cose non possono prescindere dalle parole e che, necessariamente, i passaggi storici richiedono un linguaggio che ne ratifichino l’esistenza e che questo linguaggio è sempre appannaggio di un ceto politico–intellettuale. Il nostro paese, sotto questo aspetto, ne rappresenta un vero e proprio paradigma, è sufficiente pensare alle trasformazioni a trecentosessanta gradi che hanno fatto da sfondo agli anni del cosiddetto boom economico dove, insieme alla struttura produttiva, si è delineato sul piano del costume e degli stili di vita un autentico salto epocale. Un passaggio che stava ovviamente dentro la materialità delle cose ma che solo un linguaggio ha reso esplicito. Le lotte operaie che prendono forma in detto contesto sono delle cose nuove e ciò è indubbio ma è altrettanto vero che la carica sovversiva di queste cose ha potuto darsi appieno proprio grazie al linguaggio che le ha narrate. Tutto ciò, in fondo, non è una novità ma il prosaico riconoscimento di come non si possa prescindere dalla relazione classe/ceto politico–intellettuale cosa che, del resto, il leniniano Che fare?, aveva posto nero su bianco in maniera quanto mai netta.

(4 – continua)

Al proposito si veda, P. Piano, La banda 22 ottobre. Agli albori della lotta armata, Derive Approdi, Roma 2008. Mentre, per quanto concerne l’esperienza Gap–Feltrinelli si può vedere, N. Balestrini, L’editore, Bompiani, Milano 1989. ↩

L., Adamic, Dynamite. Storia della violenza di classe in America, Bepress, Lecce 2010. ↩

J., Brecher, Sciopero! Storia delle rivolte di massa nell’America dell’ultimo secolo, Derive Approdi, Roma 2002. ↩

Cfr. E., Quadrelli, Autonomia operaia. Scienza della politica e arte della guerra, Edizioni Interno 4, Rimini 2019. ↩

Sul 7 aprile si veda, tra i molti, G., Bocca, Il caso 7 aprile. Toni Negri e la grande inquisizione, Feltrinelli, Milano 1980. ↩