di Diego Gabutti

1957. Un gruppo di cacciatori di spie dell’FBI fa irruzione in una stanza dell’Hotel Latham, Manhattan, puntando le pistole sull’uomo nudo, sdraiato sul letto, che fuma una sigaretta e contempla le crepe del soffitto. «Lei è in arresto, colonnello! Siamo al corrente delle sue attività spionistiche!» Sono circa le sette del mattino. Ci siamo, pensa lui mentre si mette in piedi. Con una mano si copre la pudenda, con l’altra afferra la dentiera sul comodino e se la caccia in bocca. Con la sigaretta che gli ciondola tra le labbra, dichiara con voce indignata di chiamarsi Emil Goldfus e protesta contro la violazione dei suoi diritti costituzionali. Pensa (strano pensiero) che da allora in poi dovrà tenere d’occhio Orlov lo Svedese. «Un agente segreto», dirà più tardi al suo avvocato, «si prepara a questo momento per tutta la vita».

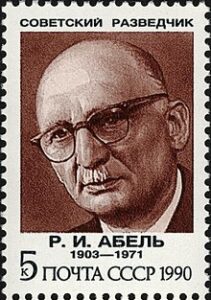

«Goldfus», cinque giorni dopo l’arresto, rivela di chiamarsi Rudof Ivanovič Abel, colonnello dei servizi segreti sovietici. Dichiara d’essere stato personalmente istruito da Vjačeslav Michajlovič Molotov (che Stalin chiamava familiarmente «deretano di piombo») durante un’ultima cena al Cremlino, nel 1948, la sera prima di lasciare Mosca per New York. In quanto Abel, agente sovietico confesso, sarà scambiato anni dopo col pilota americano Gary Powers, abbattuto nei cieli dell’Urss durante una ricognizione aerea. Ma il fatto è che Abel non è affatto Abel. È Willy Fischer, nato in Inghilterra nel 1902 da un rivoluzionario di professione bolscevico, nello spionaggio sovietico praticamente fin da bambino.

Il vero Abel è morto l’anno prima a Mosca. Entrambi maestri di guerra segreta, lui e Fischer erano sempre stati inseparabili, come Gianni e Pinotto. Lo racconta Kirtill Chenkin in un memorabile libro di memorie, Il cacciatore capovolto. Il caso Abel, Adelphi 1982, dove spiega che Fischer assume l’identità di Abel, il suo vecchio compagno, per lanciare un segnale alla centrale moscovita: la copertura regge, non sto collaborando, la missione continua.

«Elemento antisovietico», transfuga in Israele dai primi settanta, Chenkin è amico e ammiratore di Fischer, che insieme a Rudolf Abel era stato suo istruttore alla scuola di spionaggio durante la seconda guerra mondiale, quando il Kgb lo aveva reclutato. «Willy», scrive, «mi aveva insegnato a guardare la realtà in modo che ne risalti il lato nascosto. Quando tu hai afferrato l’essenza d’un disegno criptico, non puoi fare a meno di vedere – in mezzo ai rami, o tra le corna d’un cervo – il cacciatore capovolto, non poi tanto abilmente nascosto». Chenkin, che vuole lasciare la scuola di spionaggio perché non gli piace il clima, chiese consiglio a Fischer e questi gli dice, scuotendo la testa, che «una volta spie, si è spie fino alla morte. Ma un ragazzo sveglio», aggiunge poi sottovoce, «può sempre mostrare, volendo, la propria assoluta inettitudine al servizio segreto».

Mangiata la foglia, Chenkin comincia a infastidire i superiori con proposte bislacche. Suggerisce d’istituire strette di mano segrete per riconoscersi tra agenti sul campo. Telefona ai colleghi per informarsi se la ricezione dei messaggi in codice è stata abbastanza chiara. Finché un bel giorno non gli dicono che per il momento la sua collaborazione non è necessaria (non ci richiami, richiamiamo noi). Fischer, insomma, era nel suo mestiere un’autorità indiscussa.

E veniamo allo Svedese, che al momento dell’arresto occupa tutti i pensieri del «colonnello». Aleksandr Michajlovič Orlov, altrimenti detto «lo Svedese» oppure «Nikolskij», è un vecchio bolscevico, capo dello spionaggio sovietico in Europa fino al 1938, epoca di purghe sanguinose, quando declina l’invito di tornare a Mosca da Parigi per conferire con i grandi capi e s’invola dalla capitale francese dopo aver svuotato la cassaforte dell’ufficio. Ormai da vent’anni Orlov vive negli Stati Uniti, vezzeggiato dalla CIA, per conto della quale istruisce le reclute sui metodi e le magie del Kgb. Orlov e Fischer sono vecchi amici.

Perché lo Svedese non smaschera il falso Abel rivelando che il suo vero nome è Fisher? E Willy, ulteriore mistero, che cosa sta esattamente spiando a New York? Segreti atomici americani non ce ne sono mai stati, non per i russi, ai quali fior di scienziati occidentali passano sottobanco tutte le informazioni utili. Ma nessuno di questi informatori, neppure Ethel e Julius Rosemberg, finiti sulla sedia elettrica per spionaggio atomico, passa attraverso la rete di Fischer. Altra stranezza: i Rosenberg morirono sempre negando d’essere spie, mentre lui lo ammise subito, senza essere per questo trattato da traditore e anzi guadagnandosi uno sproposito di medaglie al suo ritorno in Urss, dopo lo scambio con Gary Powers sul «ponte delle spie» di Berlino.

Come fu scoperto? Fu tradito da un maramaldissimo: il tenente colonnello «Heihannen», tra i migliori elementi del Kgb, braccio destro di Willy a Brooklyn. Strana spia, questo Heihannen. Gli agenti segreti praticano l’arte dell’invisibilità affinchè nessuno li noti, mentre lui è sempre ubriaco, picchia la moglie in pubblico, litiga con i vicini di casa, ruba, insulta i poliziotti e si fa arrestare. Una spia che non ha niente da spiare, un disertore da decenni al servizio della Cia che lo può smascherare ma non lo fa, un braccio destro che fa di tutto per farsi notare. Che storia è? Chenkin non ha dubbi: da qualche parte, in questo disegno, c’è un cacciatore capovolto. È possibile, secondo Chelkin, che una falsa rete di spie sia stata offerta a Cia e Fbi per coprire la rete vera, rimasta ignota. È possibile, certo, ma non si saprà mai.

Willy, dice ancora Chenkin, era un fan di Dashiell Hammett, l’autore del Falcone maltese, comunista ed ex detective dell’Agenzia Pinkerton. Negli anni quaranta, alla scuola di spionaggio, Fisher amava raccontare ai suoi allievi la parabola hammettiana di quell’uomo che abbandona tutto per farsi una nuova vita, stanco della moglie chiacchierona e dei figli urlanti, dell’automobile da quattro soldi, del lavoro malpagato e della squalllida villetta di periferia dove abita ormai da troppo tempo, finché non viene ripescato anni dopo alla guida di un’automobile scassata, diretto a una squallida villetta di periferia, dove lo aspettano una moglie chiacchierona e un paio di figli urlanti (vedi Dashiell Hammett, Continental Op. Tutti i racconti, Mondadori 2021). Era la copertura perfetta, il perfetto cacciatore capovolto.

Willy è un Eroe dell’Unione Sovietica quando muore di tumore nel 1971. Istruttore fino all’ultimo del Kgb, il suo migliore amico è il giovane Chenkin, un dissidente. Crede nel socialismo come in una catastrofe inevitabile, dice Chenkin. Ma non molla, e continua a spiare. «Il radioso futuro si è definitivamente rovesciato in notte dei tempi? Che ci vuoi fare? Il mestiere è mestiere».

Fisico delle particelle e storico della scienza, Frank Close ha scritto libri sull’antimateria, sull’epopea della fisica moderna fino alla scoperta del Bosone di Higgs e sulla caccia al neutrino. Proprio il neutrino è la particella a lungo sfuggente di cui segue la pista, tra gli altri, anche il fisico italiano Bruno Pontecorvo, uno dei «ragazzi di Via Panisperna», più tardi noto nella sua seconda patria, l’Urss, come «Bruno Maksimovič Pontekorvo».

Pontecorvo (ma anche un po’ Pontekorvo, il cittadino sovietico membro del Pcus) è l’idolo di Close, che in Vita divisa (Einaudi, 2016) ne racconta la biografia politica e scientifica. Due i Pontecorvo, come due erano anche i Fuchs: il fisico teorico e il comunista. Come scienziato, Pontecorvo fu certamente ammirevole, un pioniere della fisica sperimentale, uno studioso brillante e originale, ma come uomo del suo tempo, devoto per (quasi) tutta la vita alla più grottesca ideologia del secolo breve, fu un disastro.

Nel 1950 fugge con moglie e figli piccoli in Urss, dove per anni non gli è consentito neppure di scrivere ai suoi fratelli (tra cui Gillo, il regista di film comunisti) e ai suoi genitori; dove non lo lasciano mai nemmeno avvicinarsi a un acceleratore di particelle; dove gli tocca vivere per una vita intera in una città che non può lasciare nemmeno per fare un giro a Mosca o a Leningrado; dove non riceve mai una visita dagli scienziati suoi vicini di casa e dove due poliziotti lo scortano ogni giorno da casa al lavoro e dal lavoro a casa.

Intorno alla città segreta e ultrasorvegliata in cui vive da galeotto di lusso, i lavori pesanti sono affidati a prigionieri, gente vestita di stracci, la testa rasata, tutti magri come acciughe, puro Gulag, e «Pontekorvo» pensa che siano lavoratori volontari, giusto un po’ male in arnese (be’, dice di pensarlo, anche se naturalmente non sono pensieri degni del suo QI). Miriam Mafai, nel 1982, intervista lo scienziato ormai ottantenne per un libro-intervista nostalgico e sospiroso; quando Close, molti anni dopo, chiede alla giornalista italiana perché Pontecorvo, secondo lei, ha lasciato la libera Inghilterra per trasferirsi all’inferno, lei risponde con tipica (e ridicola) alterigia togliattiana che «ci sono cose che puoi capire solo se sei comunista».

Pontecorvo aveva un’altra risposta (stavolta degna del suo QI): «Sono stato un cretino». È quel che dice dopo la caduta del comunismo, un’era geologica troppo tardi, «parlando con un giornalista inglese», a beneficio del quale «giudica con franchezza e senza mezzi termini le sue convinzioni del passato». Dice anche di più: «Per molti anni ho creduto che il comunismo fosse una scienza; mi accorgo ora che non è una scienza, ma una religione».

È Kim Philby, a mettere in allarme Pontecorvo, lo scienziato, e Pontekorvo, l’agente segreto, dopo che altre spie atomiche sono state smascherate dall’FBI e una pista di briciole di pane porta fino a lui. Pontecorvo, a quel punto, può soltanto fuggire in Urss, dove da perfetto trinariciuto porta con sé anche i tre figli bambini e una moglie che soffre di crisi depressive. A organizzare la fuga è Emilio Sereni, cugino dello scienziato e pezzo grosso del Partito comunista italiano. Pontekorvo crede nei Processi di Mosca, nel materialismo storico e dialettico; crede persino nel complotto dei medici ebrei (col quale Stalin si gingilla prima di morire). Pontekorvo si beve tutto, ogni sciocchezza, ogni superstizione. È il secolo breve. Alegher.

Sua moglie, Eleanor Philby: «Lo ricordo come un marito affettuoso, intelligente e sentimentale. Credo che possegga ancora qualcuna di queste qualità. Ha tradito molte persone, me tra le altre. Non gli piace la musica pop, ma qualche tempo fa gli ho spedito un disco dei Beatles, Help».

«Non sono un patito dello spionaggio. Della vita di Kim Philby conosco solo i dati basilari. Non ho mai letto una sua biografia, in inglese o in russo, né prevedo che ne leggerò mai una. Tra le alternative che si offrono a un essere umano egli scelse la più aberrante: tradire un gruppo di persone a favore d’un altro», scrive il poeta russo Iosif Brodskij in Un cimelio, un saggio memorabile che trovate in Profilo di Clio, Adelphi 2003.

Lui stesso, Philby, fatuo e snob, nella sua autobiografia: «Come, perché e quando sono diventato membro del servizio segreto sovietico è una questione che riguarda solo me e i miei compagni. Dirò solo che, quando mi venne fatta questa proposta, non esitai. Non si discute l’offerta di far parte d’una forza d’élite».

Gelido, dopo aver dedicato i suoi libri migliori (perdoniamogli i peggiori, e sono stati tanti) allo studio d’una sorta di metafisica del tradimento, John le Carré si chiedeva, nel 1968, «come passerà Philby il resto dei suoi giorni? Bevendo? Aspettando l’olocausto dell’Inghilterra? Oggi si trincera in una sdegnosa solitudine. Tra dieci anni fermerà i turisti inglesi per le strade di Mosca. Immaginate quell’occhio lacrimoso e quella voce arrochita dal whisky, quel suo charme insinuante. “L’Inghilterra è un paese fascista” dirà. “non potevo non farlo”».

«Ma siamo proprio sicuri che lo fece?» si chiede il logico statunitense Daniel C. Dennett. Figlio del residente Cia a Beirut negli anni cinquanta, studioso degli stati di coscienza, padre della teoria dei «memi», Dennett spiega che «quando Philby si presentò a Mosca per la prima volta, egli era (apparentemente) sospettato dal Kgb d’essere un infiltrato britannico – un triplo agente, se preferite. Per anni è circolata una storia nei circoli dell’intelligence, che sosteneva questa tesi. L’idea è che quando il SIS “esonerò” Philby nel 1951, fu trovato un modo brillante di sistemare il delicato problema della fiducia. “Congratulazioni, Kim, vecchio mio. Abbiamo sempre saputo che eri leale. E come prossimo incarico vogliamo che tu finga di rassegnare le dimissioni dal SIS e che ti trasferisca a Beirut, dove la tua copertura sarà quella di giornalista in esilio”. […] Una volta che il SIS ebbe dato a Philby questo nuovo incarico, le sue preoccupazioni svanirono. Non aveva nessuna importanza se Kim fosse davvero un patriota britannico leale che fingeva d’essere un agente scontento o se fosse veramente un agente sovietico leale che fingeva d’essere un agente britannico leale. Si sarebbe comportato nello stesso modo in entrambi i casi; le sue attività sarebbero state interpretabili e prevedibili da entrambe le prospettive intenzionali speculari».

«La smania di presentare Andropov [generalissimo, ex capo del Kgb] come un occidentale in tutto e per tutto non conosce limiti», scrive Kirill Chenkin nel suo pamphlet del 1983 su Jurij Vladimirovič Andropov, che all’epoca era appena salito sul trono di tutte le Russie. «I dettagli più pittoreschi che finora si conoscono sulla vita e le abitudini del nuovo Segretario Generale del Pcus li ha forniti alla stampa, per la maggior parte, un giovane diplomatico sovietico passato in Occidente nel luglio del 1971, Vladimir Sacharov.

Nel 1971 Sacharov aveva appena 26 anni. Qualche mese fa, tredici anni dopo la sua fuga all’ovest, Sacharov, in una intervista a Penthouse, ha aggiunto un altro particolare piccante al ritratto di Andropov. Pare, sostiene Sacharov, che Andropov sia debitore del suo successo, in gran parte, a Kim Philby, ex collaboratore dei servizi di spionaggio inglesi e, per più di vent’anni, spia sovietica, fuggito via Beirut in Urss nel 1963. Stando a Sacharov, Philby, divenuto uno stretto collaboratore di Andropov, avrebbe trasformato il Kgb da una “banda di straccioni” in una organizzazione di altissima efficienza copiata esattamente sull’Intelligence Service britannico.

Il nocciolo della storia, ahimè, è un altro. È difficile, forse, trovare un servizio di spionaggio e controspionaggio che sia stato tanto infiltrato, per decenni, da agenti sovietici come quello britannico. Lo stesso Philby occupava un posto di rilievo nel MI5. E persino il capo da anni dell’intero controspionaggio inglese, sir Roger Hollis, sembra sia stato un agente sovietico, anche se le accuse non furono mai provate. Su sir Roger rimane qualche incertezza. Ma per altri collaboratori dei servizi inglesi, e tutti di rango piuttosto alto, come George Blake, Maclean, Anthony Blunt, i fatti addebitati loro sono stati confermati e ammessi. Eppure tutti si facevano fare gli abiti a Londra. In che senso allora avrebbe potuto prestare i lumi della sua esperienza un Kim Philby alla riorganizzazione del Kgb? Non è chiaro. Sbaglio, o lavorava anche lui per l’organizzazione quand’era ancora una “banda di straccioni”?».

«[Il lavoro di Graham Greene] si svolge a stretto contatto con Kim Philby», scrive Paolo Bertinetti nella cronologia in apertura di Romanzi 1936-1955, il primo volume delle opere di Greene. Con Philby «si instaura un rapporto di reciproca stima durato tutta la vita (negli anni Ottanta Greene s’incontrerà ancora con Philby in Urss). […] Nel maggio 1944, poco dopo una promozione accordata a Philby, che a sua volta gli offriva una promozione, Greene dà le dimissioni dal servizio, per trasferirsi presso un altro organismo, in qualche modo sempre connesso con l’intelligence, che si occupa di propaganda. Perché Greene si sia dimesso in un momento cruciale della guerra, poco prima dello sbarco in Normandia, rimane misterioso e le sue spiegazioni per nulla convincenti, benché sia stata avanzata l’ipotesi che Greene avesse avuto il sospetto che Philby facesse il doppio gioco e che questo fosse il motivo delle dimissioni».

(Fine)