di Diego Gabutti

Una volta intervistai Jacovitti. Roma, primi novanta. Una casa modesta, tanti libri, la scrivania, disegni sparsi dappertutto. Non ricordo cosa gli chiesi né cosa mi rispose. Non masticava il sigaro, come nelle foto che ancora lo tramandano. In compenso gli occhi, come nelle fotografie, erano a palla, il viso tondo, il sorriso lunare. Sembrava un po’ stanco. Portava occhiali à la Clark Kent.

Una volta intervistai Jacovitti. Roma, primi novanta. Una casa modesta, tanti libri, la scrivania, disegni sparsi dappertutto. Non ricordo cosa gli chiesi né cosa mi rispose. Non masticava il sigaro, come nelle foto che ancora lo tramandano. In compenso gli occhi, come nelle fotografie, erano a palla, il viso tondo, il sorriso lunare. Sembrava un po’ stanco. Portava occhiali à la Clark Kent.

Non trovo più l’intervista, che apparve sul «Giorno», dove lavoravo all’epoca, ma immagino che parlammo soprattutto di Cocco Bill, il pistolero d’avant-garde, che «ha le rivoltelle chiacchierone e beve camomilla espresso», come veniva minchionato da un «avventato avventore» di saloon (subito ripagato con «una sciacquatina di piombo ai denti») già nella seconda tavola della sua prima avventura, apparsa sul «Giorno dei ragazzi», come si diceva, il 28 marzo del 1957.

Sei anni dopo, in Per un pugno di dollari, il primo western di Sergio Leone, Clint Eastwood avrebbe dato «una sciacquatina di piombo ai denti» dei bandidos che avevano offeso il suo mulo. Era un rimando non si sa quanto involontario ai dialoghi di Jacovitti. Ma anche il mulo di Joe, pistolero sbrindellato e con il poncho, suonava un po’ come una citazione di Trottalemme, il cavallo malmostoso di Cocco Bill. Come Cocco Bill, che aveva sempre una sigaretta spenta all’angolo della bocca, anche Clint Eastwood – nei primi tre western di Sergio Leone – aveva sempre tra le labbra, bitorzoluto e cincischiato, uno zampirone spento. Eastwood, in quei film, era un eroe ambiguo, double face, spietato e sentimentale insieme. Idem Cocco Bill, che agiva come il trickster delle mitologie – brutale e implacabile. Guardatelo bene: ha lo sguardo cattivo, da elfo crudele. Intorno vermi tabagisti, lische di pesce perplesse, matite sorridenti (alcune dotate d’attributi) e salami semiliquefatti, come gli orologi di Dalí.

Quanto all’«avventato avventore», se non ricordo male, è un’espressione che ho letto proprio in una storia di Cocco Bill (o di Gionni Galassia, o di Zorry Kid, o di Tom Ficcanaso, o di Mandrago, o di Jack Mandolino). Disegnatore eccezionale, Jacovitti fu anche – se non prima di tutto – un maestro di calembour linguistici e di balloons surreali, anzi surrealisti. Apro un albo a caso. Cocco Bill e sette pistoleros tutti eguali ma di colore diverso (baffoni compresi, chi li ha gialli, chi rossi, verdi o blu) sono in fila indiana in un saloon e ordinano ciascuno al suo turno da bere: «Una birra», «A me pure», «A me una birra al burro», «A me una in decoltè», «A me una birra al diapason», «A me birra Meloni», «A me una birra della Val Sugana». Ultimo Cocco Bill: «E a me una camomilla. Pagano loro». Altro albo: «Il capo degli indiani Ciuffettoni s’approssima a Cocco Bill e sbraita terribili minacce: “Naibò! Coccobille ciaccichine tantorollè paghironde pa ghighè!”» In altro albo ancora Cocco Bill spara a mitraglia dicendo: «Siamo al buio e io accendo gli abbaianti». Invece di «bang bang» le pistole fanno «bàu bàu».

Quanto all’«avventato avventore», se non ricordo male, è un’espressione che ho letto proprio in una storia di Cocco Bill (o di Gionni Galassia, o di Zorry Kid, o di Tom Ficcanaso, o di Mandrago, o di Jack Mandolino). Disegnatore eccezionale, Jacovitti fu anche – se non prima di tutto – un maestro di calembour linguistici e di balloons surreali, anzi surrealisti. Apro un albo a caso. Cocco Bill e sette pistoleros tutti eguali ma di colore diverso (baffoni compresi, chi li ha gialli, chi rossi, verdi o blu) sono in fila indiana in un saloon e ordinano ciascuno al suo turno da bere: «Una birra», «A me pure», «A me una birra al burro», «A me una in decoltè», «A me una birra al diapason», «A me birra Meloni», «A me una birra della Val Sugana». Ultimo Cocco Bill: «E a me una camomilla. Pagano loro». Altro albo: «Il capo degli indiani Ciuffettoni s’approssima a Cocco Bill e sbraita terribili minacce: “Naibò! Coccobille ciaccichine tantorollè paghironde pa ghighè!”» In altro albo ancora Cocco Bill spara a mitraglia dicendo: «Siamo al buio e io accendo gli abbaianti». Invece di «bang bang» le pistole fanno «bàu bàu».

Come di tutti i giornali in cui ho lavorato, del «Giorno» non ho buoni ricordi, se non dei primi due direttori che mi toccarono in sorte, il democristo Lino Rizzi (un grande giornalista e un’ottima persona, che perciò tutti detestavano, rosicando) e il mio amico Francesco Damato, in quota socialista, il miglior analista politico dell’epoca (tutti, sempre rosicando, detestavano anche lui). Ma prima di scrivere corsivi e recensioni per il Giorno fui un lettore bambino del «Giorno dei ragazzi».

Scoperte non so più in quale modo (o per dritta di chi) le storie di Cocco Bill, nei primi tempi era mia madre a comprare il Giorno dei ragazzi ogni giovedì, quando usciva come supplemento del quotidiano, ma presto fui io a procurarmelo tornando a casa da scuola. Oggi in edicola non c’è quasi più nulla da comprare, a parte la Settimana enigmistica, che tuttavia si può anche caricare sull’iPad, ma all’epoca le edicole erano miniere: Urania e Galassia, gialli Mondadori e Garzanti, KKK. I classici dell’orrore, Soldino e Nonna Abelarda, il Monello con Cuoricino e C. e Superbone, Nembo Kid, i primi Segretissimo, le enciclopedie a dispense, Cineromanzo (fotogrammi di blockbuster hollywoodiani, da Ulisse a Duello al sole, da Fronte del porto a Ben Hur, con didascalie e i dialoghi nelle nuvolette). Ma il clou era Cocco Bill (be’, Cocco Bill e la ristampa primi sessanta di Pecos Bill, gran fumetto di Guido Martina e Raffaele Paparella, ma questa è un’altra storia, e la racconteremo poi).

Scoperte non so più in quale modo (o per dritta di chi) le storie di Cocco Bill, nei primi tempi era mia madre a comprare il Giorno dei ragazzi ogni giovedì, quando usciva come supplemento del quotidiano, ma presto fui io a procurarmelo tornando a casa da scuola. Oggi in edicola non c’è quasi più nulla da comprare, a parte la Settimana enigmistica, che tuttavia si può anche caricare sull’iPad, ma all’epoca le edicole erano miniere: Urania e Galassia, gialli Mondadori e Garzanti, KKK. I classici dell’orrore, Soldino e Nonna Abelarda, il Monello con Cuoricino e C. e Superbone, Nembo Kid, i primi Segretissimo, le enciclopedie a dispense, Cineromanzo (fotogrammi di blockbuster hollywoodiani, da Ulisse a Duello al sole, da Fronte del porto a Ben Hur, con didascalie e i dialoghi nelle nuvolette). Ma il clou era Cocco Bill (be’, Cocco Bill e la ristampa primi sessanta di Pecos Bill, gran fumetto di Guido Martina e Raffaele Paparella, ma questa è un’altra storia, e la racconteremo poi).

Trascuravo, per ragioni che oggi mi sono oscure, ogni altro fumetto presente sul Giorno dei ragazzi. So che erano opera di Pier Carpi, di Andrea Lavezzolo, di Stan Drake e persino di Bruno Bozzetto, pioniere del cinema d’animazione italiano d’eccellenza con West and Soda e Mio fratello superuomo, solo perché lo dice Wikipedia (dove scopro che, tra i fumetti del Giorno che trascuravo o che ho dimenticato, c’era anche «Dan Dare, pilota del futuro» di Frank Hampson, niente meno).

Logo del Giorno dei ragazzi era un ragazzino in pigiama a strisce verdi e gialle visto di schiena. Sa Iddio chi l’aveva inventato e perché l’Eni d’Enrico Mattei, khan politico del giornale, l’avesse adottato senza licenziare il grafico. Braccia aperte, i capelli ritti, come chi ha infilato le dita in una presa di corrente per vedere l’effetto che fa e l’effetto è che si è preso la scossa, il ragazzino reggeva il Giorno dei ragazzi. Formato tabloid, lo stesso del quotidiano, più immagini che colonne di stampa, il Giorno dei ragazzi era un lenzuolone a colori acidi.

Logo del Giorno dei ragazzi era un ragazzino in pigiama a strisce verdi e gialle visto di schiena. Sa Iddio chi l’aveva inventato e perché l’Eni d’Enrico Mattei, khan politico del giornale, l’avesse adottato senza licenziare il grafico. Braccia aperte, i capelli ritti, come chi ha infilato le dita in una presa di corrente per vedere l’effetto che fa e l’effetto è che si è preso la scossa, il ragazzino reggeva il Giorno dei ragazzi. Formato tabloid, lo stesso del quotidiano, più immagini che colonne di stampa, il Giorno dei ragazzi era un lenzuolone a colori acidi.

Prim’attore, Cocco Bill.

Consumando «doppie camomille al limone», sparando revolverate «nelle gengive dei cattivoni», chiamando al soccorso le pistole dimenticate al saloon con «un fischio da pecoraro», sbattendo «vigliacconi matricolati» e «pezzentoni» dietro le sbarre «in nome e cognome della legge» per galoppare, infine, verso l’orizzonte in un far west psichedelico, Cocco Bill era diventato col tempo il personaggio più celebre e celebrato di Benito Franco Giuseppe Jacovitti, la cui opera è fitta di protagonisti e di comprimari quanto e più della Commedia umana di Balzac (e della Recherche proustiana, che della Comédie fu il sequel fluviale, come gli ultimi 22 film di James Bond degli eleganti e perfetti primi tre).

Alcuni di questi personaggi li ho già elencati. Ma ce ne sono infiniti altri, anch’essi diligentemente rubricati da Wikipedia: Alvaro il Corsaro, Cip l’arcipoliziotto, Battista l’ingenuo fascista, Gionni Peppe, Joe Balordo, Giorgio Giorgio detto Giorgio, Elviro il vampiro, Peppino il paladino, Oreste il guastafeste, Tippe Tappe, Zagar, Giacinto corsaro dipinto e, naturalmente, la signora Carlomagno e «i tre P», Pippo, Pertica e Palla – i personaggi con i quali aveva esordito nel 1939, a sedici anni, sul settimanale a fumetti dell’Azione cattolica il Vittorioso. Ma tra tutti Cocco Bill resta il suo personaggio più riuscito. Un classico.

Mentre il Giorno dei ragazzi, e prima ancora il Vittorioso, pubblicavano fumetti destinati a un pubblico di ragazzi e bambini, le tavole caotiche e indiavolate di Cocco Bill, dove al posto del sigaro qualcuno fuma un salame e i messicani portano sombreri con le corna, come elmi vichinghi, non erano e neppure sembravano roba per ragazzi. Cocco Bill era un fumetto senza un target preciso, ma certamente più per «grandi» che per «piccini». Era un fumetto letto con vantaggio anche o soprattutto dagli adulti senza essere per questo un «fumetto adulto», come si diceva pomposamente all’epoca («fumetto adulto» era un’espressione che faceva la sua figura nei repertori chic, ma che alle orecchie di Jacovitti avrebbe avuto il suono storto d’una barzelletta raccontata male). Cocco Bill, a differenza dei fumetti «adulti», eternamente organici ai magisteri e alle mode del momento, era piuttosto un fumetto «alto» e raffinato, come negli Stati Uniti dei sixties i fumetti di Al Capp: Li’l Abner, lo zoticone di Dogpatch, Appalachi, e Fearless Fosdick, il G-man stolido e mascelluto à la Dick Tracy protagonista delle strip preferite da Li’l Abner.

Mentre il Giorno dei ragazzi, e prima ancora il Vittorioso, pubblicavano fumetti destinati a un pubblico di ragazzi e bambini, le tavole caotiche e indiavolate di Cocco Bill, dove al posto del sigaro qualcuno fuma un salame e i messicani portano sombreri con le corna, come elmi vichinghi, non erano e neppure sembravano roba per ragazzi. Cocco Bill era un fumetto senza un target preciso, ma certamente più per «grandi» che per «piccini». Era un fumetto letto con vantaggio anche o soprattutto dagli adulti senza essere per questo un «fumetto adulto», come si diceva pomposamente all’epoca («fumetto adulto» era un’espressione che faceva la sua figura nei repertori chic, ma che alle orecchie di Jacovitti avrebbe avuto il suono storto d’una barzelletta raccontata male). Cocco Bill, a differenza dei fumetti «adulti», eternamente organici ai magisteri e alle mode del momento, era piuttosto un fumetto «alto» e raffinato, come negli Stati Uniti dei sixties i fumetti di Al Capp: Li’l Abner, lo zoticone di Dogpatch, Appalachi, e Fearless Fosdick, il G-man stolido e mascelluto à la Dick Tracy protagonista delle strip preferite da Li’l Abner.

Come Jacovitti, che faceva di nome Benito, anche Al Capp era un vecchio reazionario. Una volta, incontrando Yoko Ono e John Lennon in un talk show, si presentò così: «Salve, ragazzi. Sono un terribile fascista di Neanderthal. Come state?» Jacovitti, più in piccolo, incontrò la redazione di Linus e Oreste Del Buono, che chiusero d’autorità una sua storia a puntate perché i lettori la giudicarono reazionaria levando alte e piagnucolose proteste. A Jacovitti, uno dei massimi artisti del Novecento italiano, non si perdonò d’aver preso per il naso il milieu goscista disegnando una manifestazione studentesca che un passante commentava così: «Raglia, raglia, giovane Itaglia». Da ragazzo, raccontava lui, «sono stato un tifoso d’Italo Balbo, che però disegnavo con due falci e martello al posto dei fasci nelle mostrine, e non so ancora perché». Dopo Linus, e nonostante Linus, pubblicò vignette, fumetti e «panoramiche» (paginoni a tema fisso zeppi di vignette concatenate) anche sul Male, su Cuore e su Tango: l’ideologia era l’ultimissima delle sue preoccupazioni.

Non soltanto inventò un suo originale e inimitabile linguaggio grafico e letterario, a metà tra le beffe filologiche di Carlo Emilio Gadda e gli «scandali» dei surrealisti, ma con la sua opera deformò e sbertucciò il costume del suo tempo, quando gli altri si limitavano a fotografarlo. Aggirandosi tra vilain che mangiano leoni vivi e saloon kafkiani, dove si consumano eterne merende del cappellaio matto, Cocco Bill aiutò Jacovitti in questa mirabile impresa.

Non soltanto inventò un suo originale e inimitabile linguaggio grafico e letterario, a metà tra le beffe filologiche di Carlo Emilio Gadda e gli «scandali» dei surrealisti, ma con la sua opera deformò e sbertucciò il costume del suo tempo, quando gli altri si limitavano a fotografarlo. Aggirandosi tra vilain che mangiano leoni vivi e saloon kafkiani, dove si consumano eterne merende del cappellaio matto, Cocco Bill aiutò Jacovitti in questa mirabile impresa.

Nato a Termoli, in provincia di Campobasso, nel marzo del 1923, Benito Jacovitti era figlio d’un ferroviere che tifava per il fascismo, da cui l’impegnativo nome di battesimo, e d’una donna d’origini albanesi. Nel 1939, quando diventò un fumettista di professione, viveva a Firenze, dove aveva seguito il padre ferroviere, e frequentava il liceo artistico. Franco Zeffirelli era uno dei suoi compagni di classe.

All’epoca i fumetti erano un’arte giovane.

All’epoca i fumetti erano un’arte giovane.

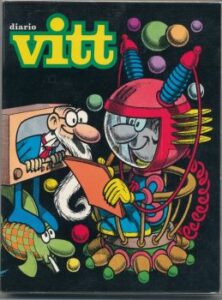

Alcuni maestri del fumetto erano già al lavoro in Amer ica e in Europa. C’erano le storie di Flash Gordon e quelle di Tintin. Erano i tempi di Mandrake il Mago, di Topolino giornalista, di Cino e Franco. Ma c’è da dubitare che Jacovitti, uno che disegnava fumetti (o qualcosa di molto simile) da quando aveva sei anni, si sia ispirato a qualche modello, specialmente esotico. Lui fece tutto da solo. Era un talento naturale e gli obblighi del fumetto (la sceneggiatura lineare, la tavola sobria, il disegno disciplinato e pulitino, il dialogo igienizzato) gli andavano stretti. Nel 1945, subito dopo la guerra, fece uscire il primo DiarioVitt, prototipo di tutti i diari scolastici, che ancora «negli anni sessanta», raccontò in seguito, «era l’unico in circolazione e vendeva qualcosa come due milioni e mezzo di copie: i testi erano di Gervaso, Montanelli eccetera… io facevo i disegnini». Nel 1946 si stabilì a Roma, dove frequentava altri umoristi disallineati, da Marchesi a Metz, da Steno al giovane Fellini. Nel 1948 – di nuovo a proposito di politica – la Dc atlantista (ma bacchettona e clericale) gli commissionò un manifesto elettorale in vista delle elezioni che avrebbero deciso il destino del paese. Jacovitti pensò bene d’infilare in un angolino del manifesto, quasi invisibile, una legenda che diceva: «Abbasso il papa». Nel 1980-81, sulle pagine di Playmen, «rivista per soli uomini», Jacovitti pubblicò il suo Kamasutra, il più scapigliato, scombinante e imaginifico dei libelli pornografici. Ciò a dimostrazione che anche la pornografia, che già in sé è trasgressione e parodia, ha i suoi trasgressori e parodisti.

Jacovitti morì alla fine del 1997. Io l’avevo incontrato quattro o cinque anni prima. Prima o poi, frugando nei faldoni che conservo (senza una ragione al mondo) in soffitta, ritroverò l’intervista. Di quell’incontro mi restano, preziosissimi, due souvenir: due tavole di vignette del DiarioVitt cum dedica. Non gliele avevo chieste, sia chiaro. Non è che uno prende il caffè a casa di Picasso e prima d’andarsene chiede una tela in omaggio. Fu lui, molto, gentilmente, a farmene omaggio. «Per lei», disse. Adesso, trent’anni dopo, se ne stanno, incorniciate, bellissime, qui in casa. Sono appese accanto a una striscia, pagata carissima, di Lil’l Abner (ma ho anche un’intera bibliografia su John Lennon) e una tavola, pagata un po’ meno ma sempre cara assai, del Pecos Bill di Raffaele Paparella. Possiedo anche una tavola dei Teen Titans di George Peréz, un altro disegnatore straordinario. Ma il pezzo forte sono naturalmente le tavole di Jacovitti.

Jacovitti morì alla fine del 1997. Io l’avevo incontrato quattro o cinque anni prima. Prima o poi, frugando nei faldoni che conservo (senza una ragione al mondo) in soffitta, ritroverò l’intervista. Di quell’incontro mi restano, preziosissimi, due souvenir: due tavole di vignette del DiarioVitt cum dedica. Non gliele avevo chieste, sia chiaro. Non è che uno prende il caffè a casa di Picasso e prima d’andarsene chiede una tela in omaggio. Fu lui, molto, gentilmente, a farmene omaggio. «Per lei», disse. Adesso, trent’anni dopo, se ne stanno, incorniciate, bellissime, qui in casa. Sono appese accanto a una striscia, pagata carissima, di Lil’l Abner (ma ho anche un’intera bibliografia su John Lennon) e una tavola, pagata un po’ meno ma sempre cara assai, del Pecos Bill di Raffaele Paparella. Possiedo anche una tavola dei Teen Titans di George Peréz, un altro disegnatore straordinario. Ma il pezzo forte sono naturalmente le tavole di Jacovitti.

Arrivato in aereo il mattino, presi il volo di ritorno nel tardo pomeriggio. Non ebbi nemmeno il tempo di fare quel che facevo di solito a Roma: una passeggiata nel centro, Piazza Navona, Campo de’ Fiori, il Fontanone, Piazza di Pietra, il Pantheon, un cappuccino qui, un’aranciata là. Forse con Jacovitti parlai a lungo, o forse i tempi tra un volo e l’altro erano più stretti del solito. Sta di fatto che saltai il pranzo. Mi sarebbe piaciuto sedere in un’osteria di Via del Mortaro, alla quale m’ero affezionato anni prima, quando andavo e tornavo da Roma almeno due o tre volte al mese. Mi accontentai d’un panino o due e di troppi caffè nei bar della stazione e dell’aeroporto. Nel tascapane, dentro una busta di plastica comprata nella prima cartoleria in cui m’ero imbattuto dopo aver lasciato Jacovitti, avevo le tavole del DiarioVitt.

Avrei voluto anche passare, per dare un’occhiata, in una libreria antiquaria dov’ero capitato una volta, parecchio tempo prima e, per una di quelle «coincidenze oggettive» (come le chiamava Adorno) che si verificano di tanto in tanto, vidi in vetrina una copia d’un libro intitolato La doppia vita di Evno Azev, autore G. Pevsner, uscito nel 1936 nella collana Mondadori «Drammi e segreti della storia». Avevo parlato di Azef poco prima al ristorante (non l’osteria di Via del Mortaro, ma da «Fortunato al Pantheon») con Enrico Filippini, germanista di rango e grande firma di Repubblica.

Di Azev, mi disse, raccontava la storia Alberto Moravia nel suo ultimo romanzo, 1934, di cui non sapevo niente allora e poco so (e voglio sapere) anche adesso. Sapevo tutto, in compenso, di Azev, terrorista socialrivoluzionario e agente dell’Okhrana, la polizia segreta zarista, terrore delle cellule clandestine. Azev era un agente così doppio che non sapeva più lui stesso per chi lavorasse davvero e a chi fosse fedele, al trono o alla rivoluzione. Sapevo tutto di Evno Azev proprio perché possedevo una copia del libro di Pevsner.

Di Azev, mi disse, raccontava la storia Alberto Moravia nel suo ultimo romanzo, 1934, di cui non sapevo niente allora e poco so (e voglio sapere) anche adesso. Sapevo tutto, in compenso, di Azev, terrorista socialrivoluzionario e agente dell’Okhrana, la polizia segreta zarista, terrore delle cellule clandestine. Azev era un agente così doppio che non sapeva più lui stesso per chi lavorasse davvero e a chi fosse fedele, al trono o alla rivoluzione. Sapevo tutto di Evno Azev proprio perché possedevo una copia del libro di Pevsner.

Ed eccone lì un’altra copia, evocata per magia, quasi certamente magia nera, come il diavolo di cui, solo a nominarlo, spunta subito la coda. Comprai il libro e lo lasciai a un amico comune (il capo della redazione romana del Giornale) affinché lo girasse a Filippini. Trovai anche, nella stessa libreria antiquaria, una copia della prima edizione italiana del Falcone maltese (più precisamente Il falcone maltese e quattro novelle) di Dashiell Hammett, sempre del 1936, sempre Mondadori, collana «Il romanzo mensile».

Avrei dato volentieri un’occhiata, dicevo, alle vetrine di quella fatata libreria antiquaria. Chissà cosa avrei potuto trovarci. Ma non ne ricordavo il nome, sapevo solo vagamente dove si trovava, e comunque non c’era abbastanza tempo. Mi consolai pensando alle tavole cum dedica di Jacovitti. C’erano ossa, salami e piedi nudi che spuntavano dal terreno come piante grasse da incubo. C’erano clessidre sorridenti, nonché vermi con vari tipi di cappelli e altri con enormi nasi.

Avrei dato volentieri un’occhiata, dicevo, alle vetrine di quella fatata libreria antiquaria. Chissà cosa avrei potuto trovarci. Ma non ne ricordavo il nome, sapevo solo vagamente dove si trovava, e comunque non c’era abbastanza tempo. Mi consolai pensando alle tavole cum dedica di Jacovitti. C’erano ossa, salami e piedi nudi che spuntavano dal terreno come piante grasse da incubo. C’erano clessidre sorridenti, nonché vermi con vari tipi di cappelli e altri con enormi nasi.