di Franco Pezzini

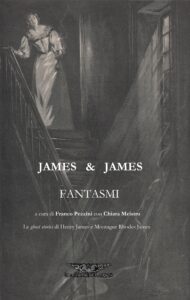

[Sono ripresi a Torino per il decimo anno i corsi popolari, gratuiti e libertari della Libera Università dell’Immaginario, con la prima stagione di James & James – Fantasmi, un esame in ordine cronologico della produzione di ghost stories di Henry James & Montague Rhodes James, a cura di chi scrive e dell’iconografa Chiara Meistro, per le importanti implicazioni sul fronte iconologico. Si propone qui, in due puntate, il contenuto della prima puntata. Per le citazioni, si segue l’edizione Henry James, Racconti di fantasmi a cura di Leon Edel, Einaudi, Torino 1988, con traduzione in questo caso di Maria Luisa Castellani Agosti.]

[Sono ripresi a Torino per il decimo anno i corsi popolari, gratuiti e libertari della Libera Università dell’Immaginario, con la prima stagione di James & James – Fantasmi, un esame in ordine cronologico della produzione di ghost stories di Henry James & Montague Rhodes James, a cura di chi scrive e dell’iconografa Chiara Meistro, per le importanti implicazioni sul fronte iconologico. Si propone qui, in due puntate, il contenuto della prima puntata. Per le citazioni, si segue l’edizione Henry James, Racconti di fantasmi a cura di Leon Edel, Einaudi, Torino 1988, con traduzione in questo caso di Maria Luisa Castellani Agosti.]

1.1. Corpi, fantasmi e tante opere

Sforbiciare dall’opera di un autore come Henry James i soli testi sui fantasmi può risultare senz’altro una forzatura, considerando i mille fili tesi all’interno di una produzione eccezionale e i mille tipi di fantasmi – sociali, sentimentali, emotivi, morali – che corrono tra le sue opere. Questo è senz’altro un limite dell’operazione che ci apprestiamo ad avviare, che però non è un Tutto (Henry) James ma mira a comparare due serie di ghost story databili a un periodo più o meno sovrapponibile legato al mondo vittoriano – quelle appunto dei due James, Henry e Montague Rhodes, che declinano il tema del fantasma in modo diversissimi, nell’ambito di una cultura che ne sta facendo un vero e proprio feticcio. Studi recenti mostrano quanto l’impatto del lavoro delle società spiritiste influisca sugli sviluppi letterari della suggestione, che d’altra parte riceve forza dall’incontro e lo scontro di nuovi paradigmi filosofici e scientifici.

Henry James non è inglese ma americano, nasce a New York nel 1843: quindi quasi contemporaneo di un altro immenso narratore americano di fantasmi, Ambrose Bierce, nato l’anno prima (tra l’altro James morirà nel 1916, Bierce scompare nel 1914). James ha cinque anni quando esplode l’ultima delle grandi rivoluzioni del 1848, quella spiritista, ne ha sei quando l’anno dopo muore Poe e ventuno quando nel 1864 muore Hawthorne, che come Balzac e Turgenev sarà tanto importante per la sua narrativa.

L’ambiente in cui Henry James cresce è particolarmente fertile sul piano culturale. La sua è una famiglia di intellettuali di origini irlandesi: è figlio di una donna colta, Mary Walsh e di un teologo swedenborgiano (come certi personaggi di Le Fanu) e filosofo cultore di letteratura e amico di tutto il giro dei trascendentalisti, Henry James Sr., coltissimo e forse ingombrante. Il fratello di Henry è il filosofo pragmatista e psicologo William James (1842-1910), tra i fondatori della psicologia funzionale, presidente tra l’altro della Society for Psychical Research dal 1894 al 1895, per cui di spettri si discute in famiglia; anche la sorella Alice James (1848-1892) scrive, è molto legata a William (forse troppo, con sfumature incestuose tutte mentali) e soffre fin dall’età di diciannove anni di un insieme di problemi al tempo etichettati spesso come isteria, ma anche nevrastenia, gotta reumatica, suppressed gout, complicanza cardiaca, nevrosi spinale, iperestesia nervosa, crisi spirituale (nel diario parla di impulsi a uccidere il padre, o a uccidersi…), e che, trattati con terapie sperimentali come massaggi elettrici continueranno comunque ad affliggerla fino alla morte precoce a quarantatré anni – un personaggio di enorme interesse, il cui diario vivace, spiritoso e speziato tenuto fin dal 1889 mostra una scrittura elegantemente letteraria. I fratelli ammireranno quel testo, e William vi vedrà il radicale, insanabile conflitto tra ciò che è stata Alice e il mondo esterno, laddove invece lei riteneva trattarsi di una lotta tra la propria volontà e il proprio corpo. Sperando di averne giovamento, Alice si trasferirà in Inghilterra nel 1884 assieme all’amica educatrice Katharine Peabody Loring. Dalla sua figura, Susan Sontag trarrà materiale per il suo unico testo teatrale, Alice in Bed: ma il diario di Alice è un’opera a sé, e preziosissima è la parte della sua malattia terminale, tre anni con un cancro al seno, in assenza di altre terapie fronteggiato con morfina e altri oppiacei.

La famiglia conduce Henry in continui viaggi tra l’America e l’Europa, fa sì che studi con istitutori di rango a Ginevra, Londra, Parigi e Bonn; all’età di diciannove anni frequenta con scarso successo la Harvard Law School, ma fin da giovane legge e studia con passione le letterature europee – inglese, francese, italiana, tedesca e russa, solo quest’ultima in traduzione – e prende a misurarsi con la scrittura, dal primo racconto, pubblicato in forma anonima nel 1864, “A Tragedy of Error”. Due anni dopo la famiglia si trasferisce da Boston a Cambridge, e lui conduce vita sedentaria a casa – che interromperà solo per il primo viaggio da adulto in Europa (1869). Una tranquillità imposta dal fatto che la vita sociale non lo ricrea in alcun modo, ma la vita in casa è “vivace quanto l’interno di un sepolcro”.

A quel punto è lanciato, e inizia a collaborare con una quantità di testate (tra queste The Nation, The Atlantic Monthly, Harper’s e Scribner’s), producendo una messe di opere che incideranno con potenza sull’idea moderna di romanzo. Scriverà 22 romanzi, di cui due incompiuti, 112 racconti (tra lunghi e brevi), alcune opere teatrali e un enorme numero di testi saggistici e articoli di critica letteraria. Dopo un periodo a Parigi, nel 1876 eccolo trasferirsi in pianta stabile in Inghilterra, inizialmente a Londra. Ma facciamo un passo indietro.

1.2. “La romanzesca storia di certi vecchi vestiti”

Quello che è stato individuato come il primo racconto del sovrannaturale di HJ (il suo settimo racconto pubblicato) compare appunto nel febbraio 1968 sul citato The Atlantic Monthly: “The Romance of Certain Old Clothes” verrà rivisto a più riprese fino all’edizione definitiva del 1885. E di primo acchito può sembrare un racconto di Hawthorne: teniamo conto che l’autore ha venticinque anni ed è ovviamente influenzato dalle letture che ama.

L’epoca è metà Settecento, Massachusetts: lì vive una gentildonna vedova, Veronica Wingrave (nella prima versione era Willoughby), con tre figli, un maschio e due femmine. “La bellezza era una tradizione di famiglia”, e i figli sono tutti belli. Il maschio Bernard è benedetto da tutte le doti esteriori e interiori salvo l’intelligenza, toccata alle sorelle, che hanno nomi shakespeariani in grazie della venerazione del defunto padre per il Grande Bardo (tanto più apprezzabile in una società che al tempo non ama quel tipo di scrittura): la maggiore è Rosalind, dall’eroina di Come vi piace (nella prima versione era Viola come la figura della Dodicesima notte, e la Rosalind di Shakespeare è più aggressiva della sua Viola, come la spinosa rosa lo è rispetto alla violetta); la minore Perdita, dal Racconto d’inverno. La madre, adempiendo con animo rotto il desiderio del defunto, invia il figlio in Inghilterra a studiare a Oxford. Dopo cinque anni e un viaggio in Francia, il ventitreenne Bernard torna un po’ preoccupato di trovare il New England noioso e antiquato, e in realtà deve ricredersi. Le sorelle intanto sono divenute “due deliziose signorine, con tutte le prerogative di grazia delle giovani inglesi e una certa innata simpatica brusquerie, un che di selvatico che, se non era una dote, costituiva un’attrattiva in più”. E il giudizio positivo è anche rafforzato agli occhi di Arthur Lloyd, un suo compagno di università e grande amico, bello e ricco, venuto con lui in America per motivi di commercio e che ha suscitato ottima impressione a casa Wingrave.

Le due sorelle, “nel fiore della loro freschezza giovanile”, sono comunque molto diverse. Rosalind, alta e pallida con trecce dai riflessi dorati – e plausibilmente molto diversa dal peperino omonimo di Shakespeare – “non era fatta per le avventure”. Quanto a Perdita, non richiama le malinconie evocate dal nome: “Aveva una carnagione da zingara e occhi infantili, ardenti, oltre al vitino più sottile e i piedini più veloci di tutta la patria dei Puritani”, ed è molto più vivace della sorella anche nel dialogo. Su entrambe Lloyd fa colpo, con le sue doti esteriori e interiori, l’educazione e i discorsi affascinanti che non trovano pari tra i giovanotti locali. A sua volta Lloyd, che ha il presentimento che finirà con lo sposare una delle due, è ancora incapace di formulare preferenze. Le due frattanto mostrano un contegno irreprensibile, pur vivendo una sottesa competizione per il signor Lloyd:

Nel loro rapporto reciproco […] stavano piuttosto sul chi vive. Erano buone amiche fraterne, e concilianti compagne di letto (dividevano infatti il lettone a quattro colonne) e più di un giorno sarebbe occorso perché tra loro germogliassero e fruttificassero i semi della gelosia […] Ognuna aveva deciso che, se disprezzata, avrebbe sopportato il suo dolore in silenzio e nessuno ne avrebbe saputo nulla; poiché, se erano capaci di molto amor proprio, erano anche fornite di una buona dose di orgoglio. Ma ciascuna nel proprio intimo pregava che, malgrado tutto, la scelta, la preferenza di Lloyd cadesse su di lei. Abbisognavano certo di molta pazienza, di molto dominio di sé, di molta capacità di dissimulazione. A nessuna ragazza di buona famiglia era lecito, a quei tempi, prendere la minima iniziativa; le era soltanto consentito rispondere a quelle che venivano prese. […] Le due giovani, l’una in quasi costante compagnia dell’altra, avevano infinite occasioni di tradirsi. Che ciascuna sapesse d’essere osservata non causava però la minima differenza in quei piccoli favori che si rendevano a vicenda, o nelle varie mansioni casalinghe che assolvevano insieme. Né l’una né l’altra dava segno di timore o d’agitazione sotto il muto dardeggiare degli occhi della sorella. L’unico visibile mutamento nelle loro abitudini fu che ebbero meno da dirsi. Parlare del signor Lloyd era impossibile, e parlar d’altro era ridicolo. Per tacito accordo cominciarono a mettersi i vestiti più belli, a escogitare dei piccoli espedienti di civetteria in materia di nastri, gale e falpalà consentiti nell’ambito d’un’indiscussa modestia.

È possibile che James abbia qui in mente altre due figure ispirate al teatro di Shakespeare, cioè la dialettica tra le pur diversissime Matilda e Isabella nel Castello d’Otranto di Walpole. Ma è estremamente interessante che proprio la compressione di emozioni qui in scena – per educazione, per buonismo – finirà con lo spurgare fantasmi terribili.

Per qualche mese sembra che nulla accada. Ma una sera di dicembre Rosalind si sta pettinando i capelli davanti allo specchio della toeletta, ma è buio, dunque accende le due candele fissate alla cornice dello specchio e va alla finestra a tirare le tende: e vede la sorella risalire il viale, poi esaminare qualcosa che tiene in mano e premerselo alle labbra. Quando Perdita appare sulla soglia della stanza sobbalza – pensava che la sorella fosse con la madre a un ricevimento di signore – e Rosalind le chiede di entrare e darle qualche colpo di spazzola ai capelli, profittando dello specchio per sorvegliarla. Perdita si accorge degli occhi di Rosalind puntati alle sue mani, e pochi attimi dopo la sua mano sinistra viene afferrata: “Di chi è quest’anello?” domanda la sorella con veemenza. Perdita deve confessare che è stato il signor Lloyd: ma al commento stizzito della sorella, secondo cui il giovane è diventato generoso tutt’a un tratto, ribatte che no, “Non tutt’a un tratto. È già un mese che me l’ha offerto”. Breve scambio teso: le è bastato farsi corteggiare un mese per accettarlo? Lei l’avrebbe fatto attendere almeno due – Non conta l’anello, ma ciò che significa! – non è una ragazza ammodo, mamma e Bernard sono informati? – la mamma ha approvato, e alla richiesta di Mr Lloyd ha concesso la sua mano. “Avresti voluto che chiedesse la tua, sorella carissima?”

Rosalind le rivolse una lunga occhiata, piena di rovente invidia e di sofferenza. Poi abbassò le ciglia sulle guance pallide e si scostò. Perdita si rendeva conto che la scena era stata spiacevole; ma la colpa era della sorella. Questa, tuttavia, ritrovò il proprio orgoglio e tornò sui suoi passi. – Ti faccio i miei migliori auguri, – le disse con un leggero inchino. – Ti auguro ogni felicità e lunghissima vita.

Perdita uscì in un riso amaro. – Non parlarmi in quel tono, – esclamò. – Preferirei che mi maledicessi di tutto cuore. Via, sorellina, – aggiunse, – non poteva mica sposarci tutt’è due!

– Ti auguro ogni bene possibile, – ripeté Rosalind come un automa, risedendosi davanti allo specchio, – una lunga vita e un mucchio di figli.

C’era qualcosa nel suono di quelle parole che non piacque affatto a Perdita. – Un anno almeno me lo concedi? – le domandò. – In un anno posso avere un bel maschietto… o magari una bambina. Se mi ridai la spazzola, ti aggiusto i capelli.

– Grazie – rispose Rosalind. – Sarà meglio che tu raggiunga la mamma. Non sta bene che una signorina fidanzata si prenda cura di una ragazza che non lo è.

– Ma andiamo – ribatté Perdita ritrovando il suo buon umore. – Io ho Arthur che si prende cura di me. Hai più bisogno tu del mio aiuto che io del tuo.

Ma la sorella la spinse fuori.

E a quel punto, finalmente sola, Rosalind può scoppiare in lacrime e sfogarsi un po’, in modo tale che al ritorno di Perdita insiste e riesce ad aiutarla a vestirsi con quanto di più bello abbia e ad accettare un suo merletto, per apparire degna della scelta del pretendente. “Assolse tali servigi con laconico rigore, ma si trattò appunto di puri servigi, intesi a chieder perdono, a offrire riparazione; e non ne prestò più altri”. Di nuovo il non detto, il non espresso che però resta sotteso al di là di ogni buona intenzione cosciente: aveva ragione Perdita a dire “Preferirei che mi maledicessi di tutto cuore”: quel che cova lì davanti allo specchio è quasi un atto di magia ritmato da auguri sinistri: “Ti auguro ogni felicità e lunghissima vita […] una lunga vita e un mucchio di figli”.

Non troviamo qui ancora il quadro di oppressive convenzioni sociali – legate anche al fronte dei passaggi di eredità – che non troppi anni dopo renderà un dramma il matrimonio di una sorella minore prima della maggiore (pensiamo a certe storie di Jane Austen), nell’ambito di un progressivo irrigidimento della condizione femminile dal Sette all’Ottocento: però certo la situazione di Rosalind è doppiamente difficile, sul piano psicologico come di giudizi collettivi.

Viene stabilita la data del matrimonio per l’aprile che viene, ma Lloyd è molto preso da impegni d’affari e insomma lo spettacolo delle tenerezze con Perdita fa soffrire Rosalind meno di quanto temuto. Del resto, verso di lei Lloyd ha la coscienza tranquilla, non c’è mai stato alcunché d’ambiguo e non nutre sospetti di un affetto diverso da quello fraterno. “Arthur si sentiva del tutto a suo agio: la vita prometteva così bene, sia dal lato domestico che finanziario!”, dove certo emerge il ritratto di un amabile babbeo incapace di empatia, e che non avverte una serie di rischi. Quelli grandi come quelli piccoli, quelli collettivi come quelli personalissimi: si è ancora lontani dal clima della Rivoluzione americana, e non avverte motivo di drammi familiari.

“Intanto in casa della signora Wingrave più che mai frusciavano sete, risuonavano i colpi secchi delle forbici, gli aghi correvano veloci. La brava signora aveva deciso che la figliola dovesse portarsi via di casa il corredo più elegante che i suoi mezzi le consentissero o che la contrada potesse fornire”. Inevitabile, di nuovo, pensare a Hawthorne: in particolare quello della Lettera scarlatta, dove il giudizio si attacca a un pezzo di stoffa, visto che la lettera scarlatta viene indossata. I sobri puritani, la cui enfasi sull’interiorità bandisce ogni vezzo esteriore, restano perplessi e tuttavia sottilmente intrigati dal gusto barocco di Hester Prynne, quella dimensione creativa che lei trasfonde nelle decorazioni, pizzi e trine degli abiti con cui si guadagnerà da vivere e nel design di moda della stessa lettera scarlatta che porta sull’abito. La voce narrante ne sorride, è una sorta di piccolo regalo che la sua eroina concede a se stessa, un assaggio di Bellezza. Qualcosa che però può in fondo richiamare a un’altra dimensione creativa nel segno del gusto e della Bellezza, la scrittura che aiuta a uscire dalle gabbie asfittiche del moralismo.

Teniamo ancora presente il titolo di questo racconto, “The Romance of Certain Old Clothes”, ma anche La lettera scarlatta è presentata nel sottotitolo originario come A Romance: parliamo cioè una narrazione allegorica, visionaria, se vogliamo fantastica ed ecco il rapporto col gotico del perturbante, non di un novel con le tipiche caratteristiche di attenzione alla concretezza sociale. E il frutto proibito circonfuso d’indicibile non è, come nella Lettera scarlatta, una trasgressione sessuale – per quanto astratta in chiave mitica e quasi onirica – ma qualcosa denunciato insospettabilmente fin dal titolo.

Tutti questi preparativi in vista del matrimonio, compresi i consulti con le comari dei dintorni, non possono che far soffrire Rosalind, che oltretutto per gli abiti nutre “una passione smodata e un gusto assolutamente squisiti, come sua sorella sapeva benissimo”: tanto più che Rosalind è alta, “maestosa e fiorente” e sembrava “fatta per portar rigidi broccati e ricche trine pesanti” – e dunque da quei conciliaboli tra madame cerca solo di astrarsi. Quando poi arriva a casa “un bel taglio di seta bianca damascata in turchino e argento, mandato dal fidanzato stesso, giacché a quei tempi non si considerava sconveniente che lo sposo prescelto contribuisse al corredo della sua promessa”, Perdita si rattrista di non sapere immaginare come utilizzarlo degnamente, andrebbe meglio a Rosalind – che, stimolata, a quel punto inizia a intervenire con competenza su tanta meraviglia di sete, rasi, mussole, velluti e merletti, senza una parola d’invidia. “Grazie ai suoi sforzi, il giorno delle nozze Perdita era pronta a sposare vanità mondane in numero superiore a qualsiasi altra emozionata fanciulla che mai avesse affrontato la benedizione sacramentale di un ecclesiastico del New England”.

Si è convenuto che la coppia passi i primi giorni dopo il matrimonio nella villa di un amico scapolo inglese di Lloyd, quindi dopo il rito Perdita torna alla casa materna per indossare un abito da amazzone. Rosalind la aiuta, ma poi non scende a salutarla: Perdita risale in casa, torna alla stanza e la trova in piedi davanti allo specchio, abbigliata con velo e ghirlanda da sposa lasciati dalla sorella per riprenderli al ritorno dalla campagna. Anzi, attorno al collo ha il pesante filo di perle donato come dono nuziale dal marito a Perdita – che resta in piedi sbigottita, fissando la sorella che si contempla nello specchio, come in un triste teatro,

scorgendovi Dio sa quali visioni audaci. Perdita ne fu orripilata. Vide risorgere l’odioso spettacolo della loro antica rivalità. Fece un passo verso la sorella, come per strapparle di dosso velo e fiori. Ma, incontrando nello specchio gli occhi di Rosalind, s’arrestò.

– Addio, cocca, – disse. – potevi almeno aspettare che fossi uscita di casa –. E abbandonò di corsa la stanza.

Notiamo di nuovo il tema dello specchio, rivelatore di verità imbarazzanti e dunque nascoste: Rosalind è la donna dello specchio, la sua magia è tutta lì, laddove Perdita si servirà di altri medium.

Nel primo anno di matrimonio, la distanza di venti miglia da Boston dove Lloyd ha acquistato una magnifica casa è sufficiente, coi mezzi limitati del tempo, a rendere rari gli incontri con la famiglia della madre di Perdita. E intanto Rosalind, afflitta da una terribile depressione, viene spedita dai parenti di New York per farla un po’ distrarre. Fa ritorno a casa in occasione del matrimonio del fratello, in apparenza guarita, e viene anche il cognato senza Perdita, che sta per partorire – e, serio e pensieroso com’è in quel momento, Rosalind lo trova particolarmente interessante. Una serietà che d’altronde non gli impedisce di notare lo scarto tra la bella e opulenta Rosalind (vestita oltretutto con scintillante eleganza, grazie a una cifra corrispondente a quella spesa per la sorella) e la sposina sofferente a casa, in faticosa gravidanza.

Il giorno dopo il matrimonio Arthur porta dunque con sé Rosalind per una cavalcata: avendo perso a un certo punto la strada, tornano al crepuscolo. La signora Wingrave li accoglie preoccupata, a mezzogiorno è giunto un messaggio da Perdita, sono iniziate le doglie: Arthur si mangia le mani e ingoiato un rapido boccone monta a cavallo, arrivando a casa a mezzanotte. Il parto è già avvenuto, è nata una bimba: la moglie gli domanda perché non sia stato con lei, e lui spiega candido – teniamo presente che non conosce la dinamica tra le due sorelle, o almeno non vi bada – di essere stato fuori con Rosalind. “La moglie emise un debole lamento e gli volse le spalle”, ma nonostante tutto la sua ripresa procede per una settimana… Salvo poi interrompersi e crollare, “fosse per un eccesso di dieta o per un’infreddatura”, e il disperato Arthur deve constatare che Perdita è vicina alla morte.

Lei dichiara di esservi rassegnata, e tre giorni dopo il peggioramento annuncia di sentire che non passerà la notte: fa allontanare la madre e i domestici e tiene accanto solo la piccola e il marito. Commenta che pare strano davanti al bel fuoco nel camino non ritrovare vita: tutto il fuoco che lei aveva dentro l’ha donato a quella “piccola favilla mortale”. Poi fissa il marito con sguardo penetrante, sospettoso: “Non era riuscita a riprendersi dal colpo infertole da Arthur quando egli le aveva detto che nell’ora del suo travaglio era stato con Rosalind”. Pur avendo fiducia in lui,

ora, sul punto di scomparire per sempre, provava nei confronti della sorella un senso di gelido terrore. Intuiva nell’intimo che Rosalind non aveva mai cessato d’invidiarle la sua buona sorte; un anno di serena sicurezza non aveva cancellato in lei l’immagine della fanciulla ornata dei suoi paramenti nuziali, sorridente di finto trionfo.

Chiaro che adesso che Arthur resta solo e afflitto la sorella – bella, seducente – si allargherà. Guardando lui ora, desolato e piangente, pare difficile “dubitare della sua costanza”, e del resto “lui non è fatto per una come Rosalind […] lei non lo ama veramente: ama soltanto i fronzoli, i bei vestiti, i gioielli”; e guardando gli anelli donatile dal marito e le crespe di merletto sulla camicia da notte considera che la sorella tiene più a quelle cose che a lui. “Fu come se, in quel momento, al pensiero dell’avidità della sorella, un’ombra scura si frapponesse tra Perdita e il corpicino indifeso della piccola”: e chiede al marito di toglierle gli anelli e, con tutti i suoi merletti, le sue sete, quel meraviglioso guardaroba che non ha uguali nella provincia, di destinarli come preziosa eredità alla figlia quando sarà donna. Quella spoliazione è rivelativa: a Perdita non interessano gli abiti in sé, ma la loro forza simbolica che passa al frutto del suo grembo.

Dal letto, argomenta: “Alcune di quelle cose un uomo può permettersi di comprarle una sola volta: se andassero perdute non le vedresti mai più. Perciò dovrai custodirle gelosamente”. Per la sorella ha lasciato comunque una dozzina di capi, specificando alla madre quali siano: compreso quell’abito azzurro e argento che era proprio fatto per Rosalind, mentre lei la faceva sembrar malata (una stoffa mandata dal marito, e che finisce con l’avere un tragico valore di prefigurazione del volto cereo di Perdita e di un futuro status per Rosalind). Ma tutto il resto dev’essere per la piccola, fortunatamente dotata della sua stessa carnagione e colore degli occhi. Dopo una ventina d’anni si sa che la roba torna di moda: e canfora e foglie di rosa, nel buio del cassone, conserveranno tutto. Chiede dunque che le prometta di conservare quei vestiti, ché non vadano dispersi: la madre “provvederà a farli avvolgere bene”, e lui li terrà in disparte, sotto chiave, nel cassone listato di ferro del solaio. Madre e governante consegneranno a lui la chiave, che lui darà solo alla figlia. Al marito, “stupito della forza con cui la moglie pareva aggrapparsi a quell’idea” fa promettere e poi giurare tutto quello, poi conclude che si fida di lui, con sguardo supplichevole.

“Arthur sopportò il suo lutto con virile fermezza”, e un mese dopo la morte della moglie alcune circostanze legate al lavoro lo richiamano in Inghilterra, dove passa quasi un anno – e la piccola viene accudita dalla nonna. Al ritorno, lui riapre casa e annuncia “l’intenzione di mantenere lo stesso tenore di vita che aveva prima della morte della moglie”. Alle voce che si sarebbe risposato, almeno una decina di fanciulle prendono a ronzargli attorno e “non si può davvero dire che fosse colpa loro se, nei sei mesi successivi al suo ritorno, la previsione non si avverò”. Continua a lasciare la piccina alla nonna, “la quale asseriva che un cambiamento d’ambiente in così tenera età poteva nuocere”, ma poi il senso di mancanza per il padre è troppo forte e la manda a prendere dalla governante. Per far fronte ai timori della madre preoccupata della piccola, Rosalind la accompagna annunciando che tornerà l’indomani, salvo invece restare a Boston per tutta la settimana e tornare a casa solo per prendere del vestiario. Il fatto è che quando mostra di voler allontanarsi la nipotina piange, e Arthur sostiene che il dolore ucciderà la figlia (notiamo che la bambina senza nome è un mero oggetto di una dinamica di giochi di ruolo). “Insomma, l’unica soluzione fu che Rosalind rimanesse con loro finché la piccina si fosse abituata ai visi estranei”: e ci mette due mesi. Solo allora Rosalind si accomiata dal cognato. Beninteso, la madre non era stata affatto contenta, “non era cosa per bene, aveva protestato, in provincia ne parlavano tutti” – anche se poi si era rassegnata alla cosa per il periodo di oggettiva quiete così goduto dalla casa. Il fatto è che il figlio vi ha condotto la moglie, e tra lei e Rosalind “esisteva un’aperta ostilità. Rosalind forse non era un angelo, ma nel trantran quotidiano era abbastanza di buon carattere e, se bisticciava con la moglie di Bernard, non era che non vi fosse provocata”. Il soggiorno presso il cognato risolve il problema: tanto più che le permette di stare accanto alla sua antica fiamma. “Gli acuti sospetti della povera Mrs Lloyd circa i sentimenti di Rosalind per il marito erano stati ancora ben lontani dalla realtà”.

Di quella passione – che passione rimane – Arthur sente l’influsso: l’idea di una fedeltà nell’amore alla defunta non rientra nella sua natura, e dopo non molti giorni di coabitazione con la cognata inizia a convincersi che (a usare il linguaggio del tempo) Rosalind è “diabolicamente bella”. Utilizzi o meno le arti insidiose che la povera Perdita “era stata tentata di attribuirle”, in ogni caso sa muoversi: e la scena di lei che ricama davanti al camino con la piccola sul tappeto che gioca con i gomitoli è un “quadretto affascinante”, che Lloyd sarebbe uno stupido a non notare, tanto più che Rosalind rivela atteggiamenti sapientemente materni verso la piccina. È però dignitosa e per lui quasi inavvicinabile, pronta sempre a ritirarsi mezz’ora dopo cena: e “Se queste erano arti, Rosalind era una grande artista”. Comunque il loro effetto graduale e ben dosato finisce col dar frutto:

parecchie settimane trascorsero prima che Rosalind cominciasse a sentirsi sicura che le sue entrate avrebbero compensato le spese. Allorché ne fu intimamente persuasa, fece il baule e riprese la via di casa. Per tre giorni aspettò; al quarto giorno Mr Lloyd comparve, pretendente rispettoso ma pieno d’ardore. Rosalind lo stette ad ascoltare con grande umiltà e lo accettò con infinita modestia. È difficile supporre che Mrs Lloyd avrebbe perdonato il marito; ma se qualcosa avesse potuto annullare quel risentimento, sarebbe stato il comportamento cerimonioso di quell’incontro. Rosalind impose al fidanzato un periodo d’attesa assai breve. Si sposarono, com’era doveroso, con una cerimonia molto intima – quasi in segreto –, forse nella speranza che, come si disse allora per celia, la defunta Mrs Lloyd non lo venisse a sapere.

Il matrimonio appariva felice sotto ogni aspetto: ognuno dei contraenti aveva ottenuto ciò che aveva desiderato: Lloyd “una donna diabolicamente bella”, e Rosalind… ma i desideri di Rosalind, come il lettore avrà osservato, sono rimasti un bel mistero.

Con due nubi sulla loro felicità, anche se forse il tempo le avrebbe dissolte. Nei primi tre anni, Rosalind non riesce a diventare madre, ma intanto il marito subisce pesanti perdite di denaro, col risultato di una diminuzione delle spese, “e Rosalind dovette adattarsi a non essere la gran signora ch’era stata sua sorella”. Regge comunque bene la parte della signora elegante, anche se ha scoperto con dispetto che il meraviglioso guardaroba di sua sorella è requisito a beneficio della figlia.

Per parecchi mesi non parla della questione al marito, ma, quando la evoca, lo fa in termini timidi: gran peccato che tante meraviglie vadano perdute, scolorite, mangiate dalle tarme, private di valore dal mutare della moda. Però il rifiuto secco di Lloyd le fa archiviare la questione, almeno temporaneamente; passano altri sei mesi, e i pensieri di Rosalind sono sempre lì al cassone, che sale a contemplare come un oscuro oggetto del desiderio – chiuso con tre grossi lucchetti e fasce di ferro, percosso con la scarpina si rivela favolosamente pieno. Eccolo l’oggetto perturbante e sostitutivo della morta, quasi a imitare la statua di Ermione del Racconto d’inverno. Trovando tutto ciò un’ingiustizia e una cattiveria, Rosalind decide dunque di ripartire all’attacco con il marito: ma quando l’indomani solleva la questione, lui la interrompe severo – non se ne parla. Lei ribatte d’essere “lieta di sapere in quale considerazione sono tenuta”, si sente “davvero una donna felice […] sacrificata a un capriccio”, e inizia a lacrimare di stizza e delusione. Al che il marito, che “come tutti gli uomini di buon cuore, nutriva orrore dei singhiozzi di una donna” si risolve a spiegare che è stata una promessa, un giuramento a Perdita: e a quel punto Rosalind prorompe in singhiozzi convulsi “che erano il seguito lungamente differito della violenta crisi di pianto cui s’era abbandonata la sera che aveva scoperto il fidanzamento della sorella”. Pensava di aver chiuso con la gelosia, che invece riemerge selvaggia: chiede che diritto avesse Perdita di disporre del suo avvenire e di obbligare lui a essere meschino e crudele. “Ah, occupo davvero un posto ben degno, ci faccio una gran bella figura! Mi si chiede di prendere il posto che Perdita ha lasciato! E che cosa ha lasciato, dopo tutto? Mai come ora m’ero resa conto di quanto poco ha lasciato!”, non ha lasciato niente… Per quanto il discorso sia illogico, non è perciò meno appassionato: Adamo/Lloyd cerca di baciarla e Rosalind/Eva lo respinge. Ha desiderato la donna “diabolicamente bella” e l’ha trovata… per cui si ritira confuso verso lo scrittoio, dov’è la chiave del cassone, chiusa in un pacchetto col suo sigillo gentilizio (“Je garde, ne era il motto”). La prende, si vergogna di rimetterla a posto – un’abdicazione che tradisce il suo stesso motto di famiglia – e la getta sul tavolo davanti alla moglie: lei ribatte di tenersela, la odia, lui dichiara di lavarsene le mani, “E che Dio mi perdoni”. Poi i due, come in una scena teatrale, abbandonano la stanza, ciascuno da una porta diversa: e quando lei vi rientra, trova la bambinaia e la piccola, che impossessatasi del pacchetto ha spezzato il sigillo con le manine. Può sembrare una simbolica autorizzazione: Rosalind si impossessa della chiave del frutto proibito.

All’ora di cena Lloyd esce dall’ufficio, ma è giugno e c’è ancora luce. Le pietanze sono in tavola, ma Rosalind non c’è e il domestico non la trova – in apparenza manca da tutto il pomeriggio. Anche il marito la cerca invano e gli viene in mente di poterla trovare in solaio, dove sale da solo. La chiama senza risultati dalla rampa e gli trema la voce: notiamo questa sua inquietudine, quasi paura, che annuncia il rapporto con il Perturbante ma insieme la trasgressione alle regole del Giardino. Sale dunque al vano tappezzato di armadiature (che, piene di abiti e biancheria, stanno alla situazione come gli alberi non interdetti dell’Eden), che termina con una finestra a occidente: il baule è lì davanti e la moglie vi sta di fronte in ginocchio. Incapace di emettere un suono, Arthur la raggiunge: il coperchio è sollevato a mostrare i tesori di Perdita, ma Rosalind ora è caduta riversa, una mano a terra e una sul cuore.

Le sue membra erano mortalmente rigide: sul suo volto, nella luce del sole al declino, c’era il terrore di qualcosa di peggio della morte. Le labbra erano dischiuse come in una supplica, in un’espressione d’angoscia e d’agonia; sulla fronte e sulle gote esangui spiccavano i segni di dieci orribili ferite cagionate dalle mani di un fantasma vendicatore.

A questo punto il titolo, “La romanzesca storia di certi vecchi vestiti”, rivela la sua misura sorniona e ironica. Si è osservato che il riferimento al romanzesco fa pensare alla scelta del primo Hawthorne di mescolare prodigioso e reale, anche se in Hawthorne un po’ tutta l’atmosfera è pregna di visionario, qui l’elemento sovrannaturale arriva solo in chiusura. Ma è pur vero che già nel discorso finale di Perdita, e se vogliamo fin dagli auguri – sinceri ma sinistri – formulati da Rosalind alla sorella davanti allo specchio un fiato di fatalità vagamente magico, da maledizione antica ristagna nell’aria. E in fondo il preludio è già in quella contesa tra le sorelle in apparenza tanto educata e contrassegnata da bon ton e parvenze di affetto: proprio Hawthorne era stato maestro nell’impastare fantasmi nel linguaggio.

D’altronde la dimensione perturbante – i rancori dei morti richiamati in una storia di rivalità tra sorelle – sedimenta negli abiti e particolarmente in quella raccolta proibita dove le foglie di rosa impediscono all’altra rosa, Rosalind, di accedere.