di Fosca Gallesio

Ryan Murphy è uno dei più importanti showrunner americani, è stato sempre capace di raccontare come pochi la società americana e le sue contraddizioni. Prima con Nip/Tuck (2003-2016), insieme al socio Brad Falchuck, una delle serie più innovative e provocatorie della new-wave seriale sulla vita di due chirurghi plastici di L.A., ha raccontato in modo disturbante e feticista le complesse implicazioni fisiche, psicologiche ed etiche della manipolazione artificiale del corpo. In American Crime Story, esplorazione di eclatanti casi di cronaca (OJ Simpson, Versace, Lewinsky) mostrava nell’interconnessione tra i media e la realtà lo scenario della tv-justice. Ma anche nella più leggera commedia musicale «Glee», che illumina in modo brillante il tema dell’ambizione e della scalata al successo nello showbusiness.

Ryan Murphy è uno dei più importanti showrunner americani, è stato sempre capace di raccontare come pochi la società americana e le sue contraddizioni. Prima con Nip/Tuck (2003-2016), insieme al socio Brad Falchuck, una delle serie più innovative e provocatorie della new-wave seriale sulla vita di due chirurghi plastici di L.A., ha raccontato in modo disturbante e feticista le complesse implicazioni fisiche, psicologiche ed etiche della manipolazione artificiale del corpo. In American Crime Story, esplorazione di eclatanti casi di cronaca (OJ Simpson, Versace, Lewinsky) mostrava nell’interconnessione tra i media e la realtà lo scenario della tv-justice. Ma anche nella più leggera commedia musicale «Glee», che illumina in modo brillante il tema dell’ambizione e della scalata al successo nello showbusiness.

Le produzioni di Murphy si caratterizzano per la forza con cui definiscono la propria identità tematica, nell’estetica visiva e nelle scelte produttive del cast di attori e nelle campagne di marketing. Il suo stile sofisticato è sempre coerente con il tema, i personaggi e il genere della narrazione.

Murphy, paladino della comunità LGBTQ+, esibisce la sua identità queer, provocando, ma anche evocando, senza mai essere banale. Il suo intuito per i temi caldi al centro dell’attualità (il desiderio di realizzare i propri sogni di gloria degli adolescenti del musical Glee, i problemi etici della spettacolarizzazione della giustizia in American Crime Story: OJ Simpson, la questione dell’identità sessuale e il ruolo delle donne nella società) ha fatto si che le sue serie siano diventate fenomeni di massa di successo internazionale. Con una fan-base molto attiva sui social, un cast ricorrente di star, scoperti o riscoperti da lui (Sarah Paulson, Evan Peters, Cuba Gooding Jr)), Murphy è uno dei più abili narratori della contemporaneità.

Nel 2011 Murphy e Falchuck lanciano American Horror Story – una serie horror inizialmente in formato antologico (ma che poi collega le stagioni in un unico universo narrativo distopico). Il concept è chiaro fin dal titolo: storie dell’orrore americano. L’America è l’arena, come dimensione spaziale e temporale: ogni stagione ha una localizzazione, che funziona anche come reference tematica (per esempio le streghe della 3 sono a New Orleans, mentre Hotel, la stagione 5, è ambientata a Los Angeles). Dal punto di vista temporale, il piano narrativo principale è contemporaneo, ma ci sono continue incursioni nel passato (e qualche precognizione del futuro), che hanno dato vita a una cronologia parallela e alternativa alla storia reale americana1. Gli autori intrecciano leggende e fatti storici, cronaca e fiction, attingendo dal patrimonio culturale in senso ampio.

Le storie dell’orrore esplorano da sempre il tema della morte e della violenza, il male in quanto tale, in quanto possibilità filosofica. Perché esiste il male? È una questione su cui ci si interroga fin dalla notte dei tempi, infatti il racconto horror affonda le sue radici nelle religioni e nelle credenze, nel folklore, nei miti e nelle leggende. È anche questo il suo fascino. Quella linea sottile che separa il vero dal falso, la realtà dalla leggenda. Quella nebbia che avvolge i miti e che ci fa chiedere: sarà successo davvero?

È così che le paure si agganciano a elementi inconsci, sia a livello individuale che collettivo, ma l’inconscio produce anche dei sintomi, emersioni di una profonda verità. Nelle sue nove stagioni American Horror Story indaga dei trend fobici, dei momenti in cui la società è spaventata da un particolare tipo di fenomeno – che di solito parte dal reale, dalla cronaca, per poi essere raccontato dai media con tutti i suoi molteplici linguaggi e forme, fino a sedimentarsi come fatto storico intrecciato a echi leggendari (il fenomeno di creazione delle leggende urbane contemporanee).

Questo processo nella società multimediale è diventato veloce, complesso e caotico; si intrecciano questioni fondamentali a livello di rapporto tra evento reale – il fatto; racconto giornalistico veritiero (con le problematiche di fact-checking e manipolazione dell’informazione – pensiamo al problema delle fake news e alla cosiddetta Post-Verità); e lo storytelling finzionale, che è naturalmente portato – per creare effetti drammatici più efficaci – a confondere lo spettatore, alternando i diversi piani di realtà.

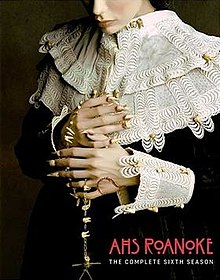

Con la stagione 6 della serie intitolata American Horror Story: Roanoke, Murphy compie un esperimento metalinguistico e satirico sul mondo dei media del tutto originale e sovversivo.

Con la stagione 6 della serie intitolata American Horror Story: Roanoke, Murphy compie un esperimento metalinguistico e satirico sul mondo dei media del tutto originale e sovversivo.

La serie 6, per ovvi motivi di simbolismo legato al numero nell’horror, era molto attesa dai fan e l’aspettativa viene sollecitata dallo stesso autore che promette: «Un’esperienza del tutto nuova e diversa per il pubblico». Sfruttando la simbologia si è creato un logo multiforme, che combina il numero 6 con il punto di domanda. Un chiasmo grafico, declinato in ogni teaser secondo lo stile di un modello del genere horror2 ci sono molteplici riferimenti sia alle stagioni precedenti (Murder House, Alieni, Asylum) che ai topoi del genere: Rosemary’s Baby, Body Horror, Torture Porn alla Hostel, Nosferatu di Murnau, il cinema anni ’50 dei Mostri della laguna fino al mockumentary alla Blair Witch Project. La sesta stagione è presentata come un mistero che promette di essere il culmine del lavoro antologico che Murphy sta facendo sul genere. La direttrice marketing della rete FX parla del pubblico dei fan definendolo: ”Una massa psicografica, più che demografica” a dimostrazione della volontà della serie di indagare fobie e paranoie dell’inconscio collettivo contemporaneo.

Parte 1: My Roanoke Nightmare

La serie inizia come un mockumentary, più esattamente riproduce il formato del docu-drama, inscenando un programma di intrattenimento tv factual dal titolo «My Roanoke Nightmare».

Il format alterna interviste (confessione) ai protagonisti di una presunta ghost-story, con ricostruzioni drammatizzate con attori e tecnica cinematografica. Naturalmente il pubblico vero di AHS sa di trovarsi di fronte a un’opera di fiction, ritrova il cast abituale sia nella parte documentaria che nella parte drammatizzata. Si tratta di uno pseudo-documentario, perché il travestimento della serie è esplicito e per lo spettatore sono chiari i diversi piani della narrazione.

La storia è semplice: gli sposini Shelby e Matt Miller si trasferiscono in una magione coloniale in North Carolina, dove iniziano a succedere fatti strani e misteriosi. Un classico del genere, che fa riferimento a Amityville (1979) basato sull’omonimo bestsellers di Jay Anson, che pretendeva proprio di essere il resoconto di un vero caso di casa infestata. Il pubblico smaliziato già prevede l’escalation degli eventi paranormali, mentre il pubblico più naif è incuriosito dall’inedita tecnica di narrazione. Ma l’alternanza tra docu e fiction genera anche un ulteriore effetto di parodia. Mentre le interviste ai veri protagonisti veicolano gli elementi più emotivi e personali, caldi, che generano una forte empatia; le ricostruzioni assumono un registro leggermente parodico, di realtà aumentata, con un tono più enfatico e drammatico e, allo stesso tempo, sarcastico, esagerato sul piano sensazionalistico della fiction.

La vicenda si complica quando viene introdotto un terzo protagonista: il marito Matt nella prima puntata parte per un viaggio di lavoro e chiama la sorella Lee (Adina Porter) per non lasciare la moglie da sola. Lee è un terzo punto di vista fondamentale da un punto di vista drammaturgico e strutturale. La sua storyline serve ad enfatizzare il conflitto e alzare la posta in gioco; inoltre aggiunge un terzo polo, che permette di triangolare i fatti paranormali, per indagarne la natura e la veridicità.

Infatti opponendo i racconti di solo due personaggi, per di più moglie marito, sarebbe facile giustificare i fatti paranormali come alibi o copertura per non ammettere una violenza reale. Quindi cosa si aspetta il pubblico? In partenza abbiamo solo una certezza: tutti gli intervistati sono rimasti vivi. Fatto incontrovertibile, perché le interviste sono cronologicamente posteriori agli eventi narrati.

Ma intanto nella tessitura delle interviste e delle ricostruzioni vengono fuori le omissioni che rendono evidenti le discrepanze tra i diversi racconti dei personaggi, creando degli (apparenti) buchi di trama. Si crea un clima di tensione in cui non si capisce più cosa sia reale e cosa sia una fantasia o una menzogna. Lo sguardo parziale di ogni personaggio racconta nelle interviste la propria versione dei fatti, mentre la ricostruzione drammatizzata si fa sempre più agghiacciante nella moltiplicazione dei fenomeni e dei misteri.

Questa prima parte di pseudo-documentario, My Roanoke Nightmare, dura 5 episodi e si presenta come un mélange di riferimenti interni sia al genere horror cinematografico che alla paranormal television. Ci troviamo in una realtà splittata: da un lato il documentario soggettivo fatto dalle interviste su fatti incredibili, dall’altro lo scripted-reality che presenta il racconto dei testimoni sul piano immaginario come se fosse realmente accaduto.

Così si crea una spirale confusionaria tra piano della realtà dei fatti, piano personale dei punti di vista emotivi dei protagonisti e piano della narrazione televisiva. Ma nell’alternanza continua tra la parte docu e quella drama, emerge la consapevolezza che stiamo sempre guardando una serie, quindi lo spettatore a casa è consapevole di trovarsi davanti a un fake. Potremmo definire My Roanoke Nightmare un fake docu-drama horror.

In questo senso la serie contenitore, American Horror Story 6, si presenta come uno pseudo-documentario. Un sottogenere della Fake-fiction, che usa la tecnica documentaria per raccontare fatti inventati3. Questo pseudo-documentario si conclude come arco narrativo con l’episodio 5 della serie. Murphy aveva annunciato un grande turning-point a metà stagione. Cosa racconterà la seconda parte di Roanoke? E soprattutto con che linguaggio? Si tornerà alla narrazione finzionale tradizionale?

Per un’analisi corretta di AHS-Roanoke è importante considerare il contesto americano del periodo della messa in onda. Siamo nel 2016 – la serie va in onda a settembre – in piena campagna presidenziale Hilary Vs. Trump, quando esplode il fenomeno delle fake-news in una guerra di tweet che poi sappiamo come è andata a finire.

Quindi fare delle riflessioni sul concetto vero/falso (real/fake), sullo statuto della narrazione mediatica e la capacità di mistificazione riguardo temi forti come la morte e la violenza, è un coraggioso atto politico. È affrontare la disgregazione della realtà nell’ality, la dimensione parallela del Grande Fratello dove gli agenti nello schermo non sono più visti come persone reali, ma come personaggi, da odiare o deridere.

Il fenomeno reality coinvolge naturalmente anche il pubblico, che diventa un divoratore sadico voyeuristico di personaggi, che poi vengono attaccati e presi in giro nell’esplosioni di shit-storm dei social media. Il pubblico tifoso o fanatico è in definitiva il vero obbiettivo dell’operazione di Ryan Murphy. La serie 6 infatti è anche un coraggioso atto di accusa verso gli stessi fan di American Horror Story (che avevano criticato aspramente la stagione precedente), che spesso sembrano badare più agli effetti splatter e orrorifici della serie che ai temi etici di fondo.

Parte 2: Return to Roanoke – Three Days in Hell

A metà serie c’è una svolta che mostra il backstage dello pseudocumentario: con un effetto di specchio riflettente più che di soglia, la quarta parete dello schermo porta all’iperrealtà del fake, mostrando attraverso il making-of le logiche che lo strutturano (che sono le reali logiche della tv contemporanea). La seconda parte di Roanoke è la storia della realizzazione del sequel del docudrama.

A metà serie c’è una svolta che mostra il backstage dello pseudocumentario: con un effetto di specchio riflettente più che di soglia, la quarta parete dello schermo porta all’iperrealtà del fake, mostrando attraverso il making-of le logiche che lo strutturano (che sono le reali logiche della tv contemporanea). La seconda parte di Roanoke è la storia della realizzazione del sequel del docudrama.

Nell’universo finzionale di AHS, My Roanoke Nightmare è andata in onda con enorme successo. L’episodio 6 si apre così con lo show-runner Sidney (interpretato da un cinico Cheyenne Jackson, che imita caricaturalmente lo stesso Murphy) che vuole proporre subito una seconda stagione al network. La riunione con gli executive della rete è una scena surreale: si chiedono come possa essere fatto un seguito, visto che la storia arrivava a un finale ben definito. Il problema è che nessuno crede davvero alla storia raccontata dai Miller. “Siamo gente razionale, non crediamo ai fantasmi…” Allora cosa si può raccontare nel seguito, cos’altro può succedere di drammaturgicamente interessante? Sidney dà una risposta significativa:

Sidney: The drama is reality!

Executive: So it’s… fake?

Sidney: Reality is what we make of it

Sidney propone di prendere gli attori della serie e gli stessi Miller più la cognata Lee e metterli tutti insieme nella casa infestata, proprio nel periodo maledetto della Luna di Sangue, quando, secondo la leggenda, i fantasmi si materializzano e possono uccidere davvero. Ma cosa ci possiamo aspettare che succeda davanti alle telecamere se la storia di fantasmi è considerata falsa (immaginaria)?

Drama in inglese significa in senso lato un contenuto audiovisivo di finzione, una fiction.

La battuta di Sidney, La fiction è realtà, si gioca sul doppiosenso del termine in inglese ed è da leggere come un ossimoro. Siamo in una dimensione docu-reality o fiction? Gli executive della rete sono molto confusi: temono che il pubblico capisca di trovarsi di fronte a una finzione e rimanga deluso, perché il fake è chiaramente una menzogna. Per spaventare davvero i protagonisti si dovrà ricorrere a trucchetti ed effetti speciali, mentre il bello della prima parte è che sembrava reale (grazie all’emotività delle interviste) e appariva come vero (nella ricostruzione drammatica), anche se non si crede ai fantasmi. Quello che il pubblico dell’horror cerca è proprio questa linea di confine tra credere e non credere, che permette di godere la paura, protetti dal velo della finzione, della messa in scena.

Il bello era proprio la possibilità di credere che quella storia fosse vera, ma nel confort della propria casa, protetti dallo schermo tv. Purtroppo dal punto di vista del pubblico (e dei committenti del Network) per una seconda stagione la stessa storia perde in verosimiglianza e credibilità, ha bisogno di essere caricata di forza drammaturgica proveniente dal reale o meglio dal format reality.

Mai come in altre stagioni di AHS si mette al centro l’immagine televisiva: è come dire che ormai la Storia è scritta dalla televisione, e la realtà non è più tale, ma è sempre una realtà percepita, nel senso di condizionata e orientata secondo un preciso interesse. La produttrice chiede perplessa: ma allora è tutto finto, fake? Il problema è che si rischia di deludere il pubblico. La risposta di Sidney è scioccante: la realtà la facciamo noi, il reality, il format è il reale. Il punto è proprio che diventa reale quello che noi vogliamo che sia reale, quello che il pubblico crede essere vero, non il fatto in sé. Mai sottovalutare il potere della suggestione, soprattutto quando si parla di fenomeni di massa. Ma Murphy effettua un ulteriore twist, squisitamente di genere: AHS è una reale serie dell’orrore e la storia la fanno i Fantasmi, che uccidono realmente.

All’interno del contenitore generale, AHS, Murphy sfrutta l’aspettativa del pubblico per un turning point che è letteralmente un capovolgimento della prospettiva, un controcampo che svela il volto del fake-showrunner, e porta a un cambiamento del format parodiato.

Dal docu-drama allo scripted-reality. È un gioco di scatole cinesi: la serie fiction AHS 6 contiene 2 stagioni di un tv-show, di cui la prima è una docu-drama e la seconda un reality-show che include elementi di backstage, che rimandano ironicamente alla serie contenitore. È molto complicato, ma questo avvitamento è proprio ciò che ne rende appassionante la visione. In questo modo Return to Roanoke assume un elemento di rispecchiamento metalinguistico, che lo rende una pungente satira della tv contemporanea oltre che un atto di accusa verso il voyeurismo compulsivo del suo stesso pubblico.

(continua)