di Sandro Moiso

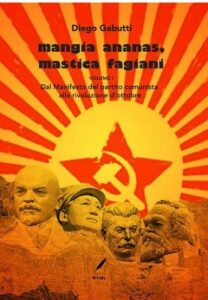

Diego Gabutti, Mangia ananas, mastica fagiani. Vol.I – Dal Manifesto del partito comunista alla Rivoluzione d’Ottobre, WriteUp Books, Roma 2021, pp. 484, 28,00 euro

Diego Gabutti, Mangia ananas, mastica fagiani. Vol.I – Dal Manifesto del partito comunista alla Rivoluzione d’Ottobre, WriteUp Books, Roma 2021, pp. 484, 28,00 euro

Lasciate oltrepassare al vostro pensiero i limiti di questo mondo, perché vada a contemplarne un altro completamente nuovo, che farò nascere in sua presenza negli spazi immaginari. (Descartes, Le Monde de M. Descartes ou le Traité de la lumière)

Per chi, come il sottoscritto, crede che il politico costituisca principalmente null’altro che uno dei tanti territori dell’immaginario, non è difficile condividere l’idea di Diego Gabutti che anche la Storia non sia altro che un aspetto, forse il più antico e meglio conservato, della narrazione letteraria e che come tale vada trattata.

I due aspetti, il politico come una delle tante espressioni dell’ immaginario e la Storia come uno dei generi letterari possibili, si intrecciano profondamente infatti nella monumentale opera in due volumi, di cui si recensisce qui il primo, dedicata alla ricostruzione dei percorsi del marxismo e delle sue rivoluzioni attraverso aforismi letterari e filosofici, recensioni di saggi e di romanzi, divertite e divertenti analisi di testi che da sempre dovrebbero costituire il “canone” marxista, che si accavallano nelle sue pagine, non concedendo al lettore un attimo di tregua (ma in compenso regalandogli numerosi motivi per sorridere oppure riflettere su “verità” date troppo spesso per scontate).

Un’opera che se, nei suoi tratti essenziali, potrà infastidire più di un lettore, da un altro lato potrebbe rivelarsi davvero necessaria e stimolante in ambienti sinistresi in cui, ancora e forse soprattutto oggi, il dibattito sul fallimento delle rivoluzioni novecentesche rifiuta troppo spesso il peso avuto nello stesso dall’autentica controrivoluzione staliniana e dagli eccessi ideologici, che ebbero però risvolti drammatici nelle scelte politiche, sociali e culturali che ne derivarono, di coloro che dissero di ispirarsi a Marx e ancor più al marxismo-leninismo (non importa qui se di stampo bolscevico o maoista). Una sinistra che, fingendo si averlo digerito e superato, così come aveva già fatto il PCI nei confronti dello stesso retaggio storico, ogni qualvolta si approccia allo stalinismo afferma che ormai qualsiasi diatriba che lo riguardi è un fatto meramente ideologico. Appartenente ad un passato ormai morto e sepolto.

Cosa che ha fatto sì che nel nostro paese qualsiasi riferimento ad un possibile binomio lager-gulag sia ancor considerato da molti come lesivo della dignità rivoluzionaria bolscevica e leniniana. E che, peggio ancora, ha contribuito al fatto che ad appropriarsi del ricordo delle vittime italiane dello stalinismo in URSS sia stata spesso più la Destra che la Sinistra, la quale ultima dopo averle negate per decenni attraverso la voce dei rappresentanti del PCI ha finito poi, senza alcun timore di rendersi ridicolmente colpevole, di cercare di nasconderle sotto il tappeto rappresentato dal paragone con un dramma, quello della Shoha, che, nella vulgata ufficiale, qualsiasi altra violenza dovrebbe superare in termini di unicità e nefandezze.

A farne le spese sono stati alcuni dei più importanti scrittori del ‘900: Aleksandr Isaevič Solženicyn che, solo per citare un intellettuale ex-organico del più grande partito comunista dell’Occidente, Umbero Eco all’uscita delle sue prime opere in Italia definì come un «Dostoevskij da strapazzo»; oppure Varlam Tichonovič Šalamov che con le sue memorie del Gulag non ha mai trovato il dovuto spazio sulle pagine di riviste e webzine che si vorrebbero radicali oppure, ancora, Gustaw Herling, polacco e autore della drammatica testimonianza contenuta in Un mondo a parte, la cui prefazione alla raccolta dei Racconti di Kolyma di Salamov è stata respinta dall’editore Einaudi, pochi anni or sono, poiché tracciava il paragone di cui si è parlato più sopra tra lager nazisti e gulag sovietico, mentre nel 1965 il quotidiano del PCI «Paese sera» ne aveva chiesto l’espulsione dall’Italia, dove viveva, proprio a causa della sua testimonianza sul Gulag, ritenuta ancora allora, nove anni dopo il XX congresso del Partito sovietico che aveva aperto uno spiraglio sui crimini di Stalin, falsa e blasfema.

Fermiamoci qui, soltanto per dire che i motivi per leggere l’ultima raccolta di saggi e recensioni di Gabutti potrebbe rivelarsi utile soprattutto per i giovani che soltanto adesso scoprono una storia narrata troppe volte con l’enfasi della leggenda e del mito, ma priva di molti elementi tesi a disvelarne completamente i volti, anche quelli orrendi e insopportabili della Rivoluzione e delle sue promesse troppe volte non mantenute. Un dichiarato antimarxista potrebbe, in tal senso, rivelarsi più utile di tanti “marxisti” che sicuramente hanno conoscenze meno approfondite della materia, dei fatti e dei testi (di cui tanti dichiarano l’avvenuta lettura senza mai averla realmente fatta).

Lo stesso titolo, tratto dai versi di una poesia di Vladimir Vladimirovič Majakovskij che i marinai, secondo la leggenda aurea dell’Ottobre, avrebbero cantato nei giorni dell’insurrezione1, gioca sulle illusioni e l’immaginario, tra ciò che si vorrebbe e ciò che realmente è oppure è stato in ogni sommovimento rivoluzionario degno almeno di questo nome. In un contesto in cui, oltre agli interpreti principali si muovono una miriade di figuranti, controfigure, terroristi, intellettuali (più o meno raffinati), cospiratori, prime donne e donne di malaffare, bohémien, banditi, dittatori e grassatori, poeti, resurrezionisti, baroni sanguinari, Kafka e Lovecraft (sì, anche loro) in una girandola di cui è impossibile, in una recensione, rendere pienamente e dettagliatamente conto.

A fare una classifica di questo vasto compendio di testi, opere ed idee che si sarebbero volute rivoluzionarie si potrebbe dire che, dopo il trattamento riservato loro dalla penna di Gabutti, Marx ed Engels ne escono con diversi lividi e lesioni da codice giallo, mentre Lenin, Stalin e lo stesso Trotsky, invece, con le ossa fracassate ancor più che rotte, così come l’esperienza bolscevica nel suo insieme e quella dei socialisti rivoluzionari prima, durante e dopo la Rivoluzione d’Ottobre. Anche per gli anarchici sono riservati sonori schiaffoni e brusche tirate d’orecchie e soltanto Amadeo Bordiga sembra cavarsela con qualche scappellotto sul coppino, forse per personale e antica simpatia dell’autore per lo stesso e la sua lingua letteraria che non aveva nulla da invidiare a quella di Gadda (l’altro ingegnere colto e letterato della cultura italiana) in termini di ricchezza ed inventiva.

Il tutto senza mai dimenticare la contraddizione derivante dal fatto che, in origine:

Per Marx la guerra allo «zarismo, gendarme d’Europa» non era solo un chiodo fisso. Era il chiodo fisso. Trascurando la stesura del Capitale, tra il 1863 e il 1864 Marx lavorò ai Manoscritti sulla questione polacca, che dopo un lunghissimo oblio vennero ripubblicati proprio nei giorni di Solidarność, al principio degli anni ottanta, quando l’URSS minacciava un intervento militare in Polonia. Marx sapeva che fin dai tempi di Caterina II, «sincera democratica» (come si sarebbe detto un secolo dopo in langue de bois stalinista) e grande protettrice degli enciclopedisti, non c’era che una politica estera russa, la stessa che i sovietici avrebbero adottato, due secoli più tardi, in Ungheria e Cecoslovacchia: l’intervento dell’esercito russo ovunque una ribellione minacciasse la tenuta dell’Impero. Nel 1863, quando scrisse i suoi appunti sulla questione polacca, era scoppiata a Varsavia l’ennesima insurrezione antirussa2.

Cosa che a lungo gli studiosi sovietici, escluso David Borisovič Rjazanov poi condannato a morte il 21 gennaio 1938, in esito ad un processo superficiale, dal Collegio Militare della Corte Suprema dell’URSS, cercarono di nascondere e sminuire, insieme agli scritti di Engels contro la politica degli zar.

Però, a ben guardare, vi sono alcuni eventi che, nonostante qualche eccesso di idealismo romantico secondo l’autore torinese, escono dal libro in altra maniera: la Comune di Parigi e l’insurrezione di Kronštadt, insieme alle motivazioni dell’insurrezione dei marinai della corazzata Potëmkin. Con le ossa rotte, ma soprattutto a causa dello scontro impari tra utopia e realtà autoritaria dello Stato, qualunque esso sia (capitalista, zarista, bonapartista o bolscevico poco cambia), o del Partito.

Siamo nel marzo del 1871 e via con la leggenda: i borghesi fuggono dalla città, sparisce l’esercito, dio è morto, il governo va in fumo, via le chiese, via la servitù del lavoro, o la va o la spacca, niente più polizia, libertà o morte. Comincia la grande avventura della Comune detta di Parigi. È festa grande e così sono tutti presenti. Gli anarchici, gli studenti sfaccendati, i gazzettieri, la teppa, i membri della Prima Internazionale, che qualche anno più tardi Zola celebrerà in Germinale, i seguaci del grande cospiratore Louis-Auguste Blanqui e la pasionaria Louise Michel in persona, i bottegai spremuti dal fisco, i soldati e gli ufficiali che sono passati al popolo, dirà Marx, «disertando il campo della borghesia» […] È una scena originaria, anzi una première: le altre rivoluzioni moderne, quella russa come quella cinese – la Comune di San Pietroburgo come quella di Canton – saranno solo una nota a piè di pagina di questo mese di guerra feroce, classe contro classe, il socialismo contro tutti, il capitale pure. Circoscritto quanto si vuole, senza che si diffonda oltre le mura della città, la Commune è un dramma che si recita su scala ciclopica ed è all’interno di questo dramma storico, nel suo microcosmo, che il regista e romanziere francese Jean Vautrin muove le pedine e tira le fila del Grido del popolo, un perfido feuilleton alla Éugene Sue, ma scritto nella lingua di Céline e di Leo Malét, che si dipana attraverso le strade di Parigi dove dilagano le barricate, lampeggiano i fucili, si fucilano i traditori e le spie, s’indicono e si sciolgono le assemblee […] . Seguono avventure atroci, scannamenti, immersioni nella Parigi del crimine e dei peggiori bordelli, frequentazioni a rischio di ghenghe assassine e corti dei miracoli […] C’è la materia bruta e canagliesca di cui sono fatti i feuilleton, le tinte forti, gli sguardi feroci, gli strippamenti, le passioni erotiche divoranti. Be’, a pensarci è la stessa materia di cui son fatte anche le rivoluzioni, altra cosa, com’è noto, dai pranzi di gala3.

Per quanto riguarda la rivolta dei marinai della corazzata Potëmkin, invece:

Per quanto riguarda la rivolta dei marinai della corazzata Potëmkin, invece:

Casus belli fu la carne per il borsch, la tradizionale zuppa russa e ucraina. Brulicante di vermi, invereconda, i marinai rifiutarono di mangiarla, per quanto certificata dal medico di bordo come ottima e abbondante. Gli ufficiali, che erano a tutti gli effetti dei poveri pazzi, gente che in nessun altro esercito dell’epoca avrebbe avuto mostrine né (tanto meno) mano libera, s’impuntarono: mangiare il borsch, vermi e tutto, o essere puniti. Uno degli ufficiali puntò il fucile. Ne risultò una sparatoria e il marinaio Afanasij Nikolaevic Matjusenko, figlio di contadini, frequentatore di circoli clandestini fin quasi dall’infanzia, che capeggiava la rivolta, uccise l’ufficiale, che sotto la minaccia delle armi ancora prometteva rappresaglie. «Non ne avrai l’occasione» – disse Matjusenko – «Ora ti mando a fare il mozzo dall’ammiraglio Makarov», e sparò. Stepan Osipovic Makarov, contrammiraglio russo, era morto un anno prima a Port Arthur insieme al suo equipaggio quando la corazzata Petropavlovsk era saltata su una mina giapponese. Ormai non si tornava più indietro: l’ammutinamento, che nei piani dell’organizzazione segreta dei marinai (la cosiddetta Centalka) avrebbe dovuto coinvolgere tutta la flotta contemporaneamente, scoppiò prima del previsto sulla Potëmkin, e così sia. Molti ufficiali, compresi quelli che riuscirono a gettarsi in mare, e che per lo più furono uccisi a fucilate mentre tentavano di raggiungere le banchine a nuoto, vennero brutalmente massacrati, secondo l’uso delle rivoluzioni e delle controrivoluzioni asiatiche. S’unì agli ammutinati l’ufficiale di macchina, un nazionalista ucraino, che odiava lo zar almeno quanto l’odiava Matjusenko. Un paio di ufficiali vennero utilizzati per le loro competenze tecniche dal Comitato del popolo che aveva assunto il comando della nave. Poi la Potëmkin, un’icona futurista fusa nell’acciaio dei cannoni e dei lanciasiluri, nave corsara della rivoluzione, ammainò la bandiera zarista dal pennone, issò quella rossa e cominciò la sua odissea attraverso il Mar Nero, tra battaglie e fughe e inseguimenti, fino all’olocausto finale.

[Lo zar] ordinò che a Odessa, dove la corrazzata ribelle era attraccata, gli scioperi e le manifestazioni di solidarietà con gli ammutinati fossero soffocati con la forza. Ne risultò l’ennesimo massacro. In poche ore si contarono quasi 1300 morti. Ne seguì l’ammutinamento, quasi subito rientrato, d’una seconda corrazzata, la Georgij Pobedonosov, che per qualche ora affiancò la Potëmkin nel porto d’Odessa. Segnali d’ammutinamento serpeggiavano in tutta la flotta del Mar Nero. In un’occasione, quando la flotta circondò il porto d’Odessa per farla finita con la nave che inalberava la bandiera rossa, nessun ufficiale osò dare l’ordine d’aprire il fuoco, nel timore di scatenare così la rabbia e la ribellione dei propri marinai. Fu la flotta a ritirarsi, poi la Potëmkin lasciò Odessa per Costanza, in Romania, dove sperava di potersi approvvigionare. Ma le autorità rumene non concessero nulla, né cibo né carbone, e la corazzata corsara, che aveva minacciato di bombardare la città qualora le sue richieste fossero state ignorate, lasciò Costanza senza sparare un colpo. Ormai il sogno di trasformare la flotta nell’avanguardia della rivoluzione democratica russa era svanito. Anche la stampa internazionale, passati i primi entusiasmi, non vedeva più di buon occhio l’avventura rivoluzionaria della : gli ammutinamenti sono malvisti da tutti i regimi, e questo ammutinamento in particolare costituiva un pessimo esempio per le masse anarchiche e socialiste sparse in tutti i continenti, e particolarmente minacciose nei paesi democratici. Dopo essere tornata in acque russe, sempre tenuta d’occhio a distanza dalla marina zarista, che sognava di prenderla per fame, la nave ribelle tornò a Costanza e si consegnò alle autorità rumene, che avevano garantito, ignorando le proteste zariste, asilo politico agli insorti.

[…] Soltanto quando Matjusenko, il leader contadino della flotta, che dopo aver vissuto per qualche tempo a New York e Parigi era tornato in Russia per svolgere attività clandestina, fu arrestato due anni più tardi a Nikolaev, in Ucraina, lo zar pretese che nel suo caso la pena di morte fosse ripristinata. Matjusenko morì impiccato. Nicola II «e ultimo» e il suo regime non gli sopravvissero a lungo4.

Destinato altrettanto ad avverarsi sulla pelle dei propri persecutori fu l’ultimo radiogramma lanciato nell’etere dai marinai di Kronštadt insorti, quando ormai tutto era scritto e stabilito, diretto a un loro antico tribuno:

«Ascolta. Trotsky!» profetizzano quelli di Kronštadt. «Fino a quando tu potrai sfuggire il giudizio del popolo, ti sarà facile fucilare in massa gli innocenti. Ma è impossibile fucilare la verità. Essa finirà col farsi strada. E tu e i tuoi cosacchi sarete obbligati a rendere conto delle vostre infamie». Colpito dalla maledizione dei marinai, senza più uomini da mandare all’assalto, Trotsky lascerà, di lì a pochi anni, la Russia sovietica, i killer di Stalin alle calcagna5.

Marinai che erano insorti, pur avendo alle spalle una ben radicata storia politica:

Nel 1918, all’epoca in cui i socialrivoluzionari di sinistra, stanchi di portare acqua al mulino leninista, provocano l’ammutinamento simultaneo di molti reggimenti contro il comando bolscevico, il Soviet di Kronštadt si schiera con i comunisti […] La nuova opposizione, a Kronštadt, si è formata lentamente, faticosamente, quasi controvoglia. È solo quando gli operai di San Pietroburgo entrano in sciopero che Kronštadt perde la pazienza. Mandano una delegazione nella capitale per condurre un’inchiesta nelle fabbriche. «Visto che siete di Kronštadt», urla un operaio, «quelli che tirano sempre in ballo per spaventarci, e volete sapere la verità, eccola. Noi moriamo di fame. Non abbiamo scarpe né vestiti. A tutte le nostre richieste le autorità rispondono con il terrore. Abbasso la dittatura comunista! Vogliamo Soviet liberamente eletti. Soltanto loro possono toglierci da questo imbroglio!». Pochi giorni dopo Kronštadt è in rivolta6.

Come ricorda ancora Gabutti, citando Boris Souvarine, autore di una delle più importanti biografie critiche di Stalin: «Per una sinistra ironia della storia la Comune di Kronštadt soccombette il 18 marzo 1921, cinquantesimo anniversario della Comune di Parigi»7.

Tutto questo e molto altro è possibile leggere e apprendere in questo primo volume di Mangia ananas, mastica fagiani, in maniera tale che per il lettore interessato e curioso non rimane altro che attendere l’uscita del volume successivo, Dai Processi di Mosca al «disgelo» e a Pol Pot.

«Mangia ananas, mastica fagiani, / più non ti resta, borghese, un domani», aveva scritto in gloria della rivoluzione. Un «distico», annota M. a suo proprio margine nel 1927, che «divenne la mia poesia preferita» dopo che «i giornali pietroburghesi dei primi giorni dell’ottobre scrissero che i marinai avevano dato l’assalto al Palazzo d’inverno canticchiando questi due versi» ↩

D. Gabutti, Mangia ananas, mastica fagiani. Vol. I – Dal Manifesto del partito comunista alla Rivoluzione d’Ottobre, WriteUp Books, Roma 2021, p. 118 ↩

D. Gabutti, op. cit., pp.107-108 ↩

Ibidem, pp. 146-148 ↩

Ibid., p. 301 ↩

Ibid, pp. 299-300 ↩

p. 294 ↩