di Mauro Baldrati

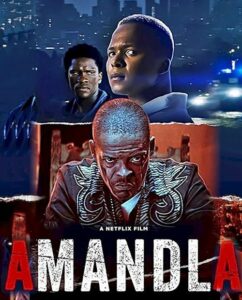

Amandla  è un film sudafricano all black in cui il carico mostruoso di violenza, di sopraffazione del regime razzista deflagra in tutta la sua bestialità. Due fratelli, due bambini zulu vivono in una fattoria, dove lavorano i genitori. Stanno bene, sono sereni, trattati meglio della grande maggioranza dei loro simili. Possono disporre dell’infanzia, non sono costretti a lavorare in miniera come i loro confratellini del sud. Ma la gentilezza è un’offesa in un sistema dove l’aggressione e la violenza sono l’unica legge. Il più grande, Impi, è amico con la figlia dei fattori, una ragazzina bionda con gli occhi azzurri. I due iniziano a sperimentare l’amicizia, l’attrazione della prima pubertà, il preludio di un amore adoloscenziale. Il padre di Impi se ne accorge, lo mette in guardia: non può essere amico di una bianca. Questo costituisce un problema, per tutti loro. Ma le cose stanno iniziando a cambiare, dice Impi, Mandela sta per uscire di prigione (siamo nel 1987, mancano tre anni). Ma il papà è più pragmatico: in realtà non cambia nulla. Non cambierà per tutti loro, per la classe proletaria nera. Infatti non cambierà neanche quando li ritroviamo adulti, in uno slum di baracche, viottoli sterrati, rigagnoli a cielo aperto. Sono fuggiti, di notte, scalzi, dopo che tre razzisti bianchi hanno assassinato a bastonate i genitori, non avendo trovato il figlio. Il piccolo scarafaggio nero ha commesso l’oltraggio di baciare la ragazzina bianca. Deve morire, impiccato, bruciato. Come deve essere. Poi, diventati uomini, i due fratelli hanno preso strade opposte: Impi è entrato nel mondo del crimine, ma con uno scopo nobile: mantenere la sua famiglia, con la moglie che aspetta una bambina, e per pagare gli studi del fratello Nkosana, che deve sostenere l’esame per l’accademia di polizia. Dunque Nkosana sta per entrare nella legalità come agente grazie all’illegalità del fratello. E qui, nel ghetto, la violenza, la mancanza di qualsiasi umanità riesplode, più distruttiva che mai. Una banda di criminali dello slum, capeggiati da una specie di capotribù sanguinario e sadico, obbliga Impi a compiere ogni genere di efferatezza, con la minaccia che se rifiuta ammazzeranno la moglie incinta. La vicenda prosegue in un delta di crudeltà, follia omicida, dove ogni traccia di umanità è calpestata e oltraggiata, in un’atmosfera cupa e disperata, fino al finale, forse obbligato, di pura tragedia. Un film durissimo, intriso di una violenza, non solo fisica, che rasenta la perversione. Ed è doppiamente inquietante perché proviene dal nucleo abissale di un mondo dove la degenerazione non è solo verosimile, ma iperrealista (Su Netflix).

è un film sudafricano all black in cui il carico mostruoso di violenza, di sopraffazione del regime razzista deflagra in tutta la sua bestialità. Due fratelli, due bambini zulu vivono in una fattoria, dove lavorano i genitori. Stanno bene, sono sereni, trattati meglio della grande maggioranza dei loro simili. Possono disporre dell’infanzia, non sono costretti a lavorare in miniera come i loro confratellini del sud. Ma la gentilezza è un’offesa in un sistema dove l’aggressione e la violenza sono l’unica legge. Il più grande, Impi, è amico con la figlia dei fattori, una ragazzina bionda con gli occhi azzurri. I due iniziano a sperimentare l’amicizia, l’attrazione della prima pubertà, il preludio di un amore adoloscenziale. Il padre di Impi se ne accorge, lo mette in guardia: non può essere amico di una bianca. Questo costituisce un problema, per tutti loro. Ma le cose stanno iniziando a cambiare, dice Impi, Mandela sta per uscire di prigione (siamo nel 1987, mancano tre anni). Ma il papà è più pragmatico: in realtà non cambia nulla. Non cambierà per tutti loro, per la classe proletaria nera. Infatti non cambierà neanche quando li ritroviamo adulti, in uno slum di baracche, viottoli sterrati, rigagnoli a cielo aperto. Sono fuggiti, di notte, scalzi, dopo che tre razzisti bianchi hanno assassinato a bastonate i genitori, non avendo trovato il figlio. Il piccolo scarafaggio nero ha commesso l’oltraggio di baciare la ragazzina bianca. Deve morire, impiccato, bruciato. Come deve essere. Poi, diventati uomini, i due fratelli hanno preso strade opposte: Impi è entrato nel mondo del crimine, ma con uno scopo nobile: mantenere la sua famiglia, con la moglie che aspetta una bambina, e per pagare gli studi del fratello Nkosana, che deve sostenere l’esame per l’accademia di polizia. Dunque Nkosana sta per entrare nella legalità come agente grazie all’illegalità del fratello. E qui, nel ghetto, la violenza, la mancanza di qualsiasi umanità riesplode, più distruttiva che mai. Una banda di criminali dello slum, capeggiati da una specie di capotribù sanguinario e sadico, obbliga Impi a compiere ogni genere di efferatezza, con la minaccia che se rifiuta ammazzeranno la moglie incinta. La vicenda prosegue in un delta di crudeltà, follia omicida, dove ogni traccia di umanità è calpestata e oltraggiata, in un’atmosfera cupa e disperata, fino al finale, forse obbligato, di pura tragedia. Un film durissimo, intriso di una violenza, non solo fisica, che rasenta la perversione. Ed è doppiamente inquietante perché proviene dal nucleo abissale di un mondo dove la degenerazione non è solo verosimile, ma iperrealista (Su Netflix).

True Story. Un’altra epopea di due fratelli neri, in una miniserie a tratti pirotecnica, con performances attoriali di rara raffinatezza. E’ un interessante ibrido di noir e opera comica, di una comicità intrisa di malessere, di violenza che si alterna con le maschere di una vita demolita dalla recita e dal successo, senza soluzione di continuità. Kevin Hart interpreta quello che è nella realtà: un attore comico di enorme popolarità, Kid. Quel poco che gli resta di vita privata si identifica col personaggio che deve recitare per il pubblico, all’interno del meccanismo dello star system americano: uno che sa come e cosa deve rispondere ai fans e nelle interviste, sempre disponibile per un selfie, con un bagaglio sterminato di battute pronte, da professionista scafato. Kid è un tesoretto per i produttori che gli organizzano le giornate fin nei minimi particolari. Anche lui, come Impi, ha un fratello che deve mantenere: Carlton, interpretato da un redivivo, straordinario Wesley Snipes, emerso un po’ acciaccato da un periodo di action movies e tre anni di carcere per evasione fiscale. Carlton è squinternato, un artista del fallimento. Gestisce un ristorante sempre in passivo, è oberato da debiti, a cui provvede il granitico Kid, tra continue proteste e giuramenti solenni di Carlton di cambiare vita. E’ mosso da una calma glaciale, il contrario dell’esuberanza di quella macchina indistruttibile del successo che è Kid. Proprio il rapporto tra i due, i loro dialoghi, il loro affetto fraterno nonostante tutto, costituisce uno dei tesori dei sette episodi che compongono la serie. I duetti, con le battute, le espressioni, i segreti che avvolgono Carlton come una ragnatela, contrapposti all’estroversione compulsiva di Kid, sono intermezzi teatrali di pura arte della recitazione e dello script. Come anche i faccia-faccia col fan Gene, impersonato dall’attore italo-spagnolo-siriano-nordafricano Theo Rossi, che segue Kid come un’ombra, conosce a memoria ogni battuta, ogni gesto, ne collezione le foto, in una classica procedura di identificazione con la celebrity. Chi ama il teatro resterà incantato da questi schetch, dalla recitazione che si tiene in equilibrio perfetto tra finzione e naturalismo dei personaggi, coi loro tic, le loro pose e tensioni. E le preoccupazioni anche, che perseguitano Kid e interferiscono pesantemente con la sua vita recitata. Carlton invece le sopporta più facilmente, essendo abituato alla precarietà del debito perenne, della caccia spietata dei creditori che lo minacciano e lo obbligano a vivere alla giornata. Infatti l’interfaccia noir si intreccia in maniera originale con la casa madre comico-drammatica. Un evento improvviso e cruento (con uno sviluppo assolutamente inaspettato), obbliga i due protagonisti a combattere senza esclusione di colpi per restare a galla, forse per restare vivi. E un altro aspetto interessante della vicenda è l’alternarsi della migliore tradizione teatrale comica americana con delitti efferati che, proprio per questo contrasto, risultano divertenti, come in una perfetta breaking bad underground (Su Netflix)

True Story. Un’altra epopea di due fratelli neri, in una miniserie a tratti pirotecnica, con performances attoriali di rara raffinatezza. E’ un interessante ibrido di noir e opera comica, di una comicità intrisa di malessere, di violenza che si alterna con le maschere di una vita demolita dalla recita e dal successo, senza soluzione di continuità. Kevin Hart interpreta quello che è nella realtà: un attore comico di enorme popolarità, Kid. Quel poco che gli resta di vita privata si identifica col personaggio che deve recitare per il pubblico, all’interno del meccanismo dello star system americano: uno che sa come e cosa deve rispondere ai fans e nelle interviste, sempre disponibile per un selfie, con un bagaglio sterminato di battute pronte, da professionista scafato. Kid è un tesoretto per i produttori che gli organizzano le giornate fin nei minimi particolari. Anche lui, come Impi, ha un fratello che deve mantenere: Carlton, interpretato da un redivivo, straordinario Wesley Snipes, emerso un po’ acciaccato da un periodo di action movies e tre anni di carcere per evasione fiscale. Carlton è squinternato, un artista del fallimento. Gestisce un ristorante sempre in passivo, è oberato da debiti, a cui provvede il granitico Kid, tra continue proteste e giuramenti solenni di Carlton di cambiare vita. E’ mosso da una calma glaciale, il contrario dell’esuberanza di quella macchina indistruttibile del successo che è Kid. Proprio il rapporto tra i due, i loro dialoghi, il loro affetto fraterno nonostante tutto, costituisce uno dei tesori dei sette episodi che compongono la serie. I duetti, con le battute, le espressioni, i segreti che avvolgono Carlton come una ragnatela, contrapposti all’estroversione compulsiva di Kid, sono intermezzi teatrali di pura arte della recitazione e dello script. Come anche i faccia-faccia col fan Gene, impersonato dall’attore italo-spagnolo-siriano-nordafricano Theo Rossi, che segue Kid come un’ombra, conosce a memoria ogni battuta, ogni gesto, ne collezione le foto, in una classica procedura di identificazione con la celebrity. Chi ama il teatro resterà incantato da questi schetch, dalla recitazione che si tiene in equilibrio perfetto tra finzione e naturalismo dei personaggi, coi loro tic, le loro pose e tensioni. E le preoccupazioni anche, che perseguitano Kid e interferiscono pesantemente con la sua vita recitata. Carlton invece le sopporta più facilmente, essendo abituato alla precarietà del debito perenne, della caccia spietata dei creditori che lo minacciano e lo obbligano a vivere alla giornata. Infatti l’interfaccia noir si intreccia in maniera originale con la casa madre comico-drammatica. Un evento improvviso e cruento (con uno sviluppo assolutamente inaspettato), obbliga i due protagonisti a combattere senza esclusione di colpi per restare a galla, forse per restare vivi. E un altro aspetto interessante della vicenda è l’alternarsi della migliore tradizione teatrale comica americana con delitti efferati che, proprio per questo contrasto, risultano divertenti, come in una perfetta breaking bad underground (Su Netflix)