di Gioacchino Toni

«Dal momento in cui i bambini vengono concepiti, le loro informazioni mediche sono spesso condivise su app di gravidanza o sui social media, e dopo essere venuti al mondo tutti i loro dati sanitari e educativi vengono digitalizzati, archiviati e molto spesso gestiti da società private. A man mano che crescono, ogni istante della loro vita quotidiana viene monitorato e trasformato in un dato digitale […] I dati dei nostri bambini vengono aggregati, scambiati, venduti e trasformati in profili digitali, e verranno sempre più utilizzati per giudicarli e per decidere aspetti fondamentali della loro vita» (p. 10)

«Dal momento in cui i bambini vengono concepiti, le loro informazioni mediche sono spesso condivise su app di gravidanza o sui social media, e dopo essere venuti al mondo tutti i loro dati sanitari e educativi vengono digitalizzati, archiviati e molto spesso gestiti da società private. A man mano che crescono, ogni istante della loro vita quotidiana viene monitorato e trasformato in un dato digitale […] I dati dei nostri bambini vengono aggregati, scambiati, venduti e trasformati in profili digitali, e verranno sempre più utilizzati per giudicarli e per decidere aspetti fondamentali della loro vita» (p. 10)

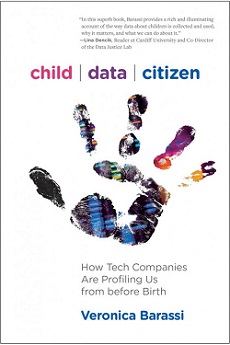

Così scrive Veronica Barassi nell’ambito di una sua ricerca, pubblicata originariamente da MIT Press in lingua inglese, volta ad approfondire come la trasformazione digitale in atto, grazie anche all’apporto degli sviluppi dell’intelligenza artificiale, stia conducendo alla datificazione di ogni traccia lasciata dall’individuo sin da prima della sua nascita. Per comprendere meglio la portata di tale trasformazione secondo la studiosa conviene concentrarsi sulla prima generazione che ha subito il processo di datificazione digitale sin da prima di venire al mondo. Tale ricerca è stata tradotta e pubblicata in italiano nel volume da poco disponibile in libreria: Veronica Barassi, I figli dell’algoritmo. Sorvegliati, tracciati, profilati dalla nascita (Luiss University Press, 2021).

Se è difficile individuare un momento preciso in cui tutto ciò ha preso il via, secondo l’autrice si possono tuttavia individuare due momenti chiave che hanno permesso l’avvio di tale processo. Un primo momento può essere individuato nella svolta neoliberista thatcher-reaganiana a cavallo tra anni Settanta e Ottanta nel suo porsi alla base di quei processi di globalizzazione che, con le relative ricadute economiche, politiche e sociali, hanno fatto da premessa al secondo fenomeno che ha determinato la trasformazione di cui si sta parlando, ossia la nascita negli anni Novanta di quel capitalismo della sorveglianza di cui ormai si palesano gli effetti in termini di controllo e sfruttamento [su Carmilla].

Nonostante le tecnologie Internet siano nate nel corso degli anni Settanta da reti militari, universitarie, scientifiche, ludiche e alternative, il vero e proprio punto di svolta è riconducibile all’avvento del World Wide Web a metà anni Novanta che ha radicalmente cambiato e influenzato il modo di organizzare e rendere accessibili le informazioni in rete. È tale trasformazione ad aver permesso la nascita di quel capitalismo digitale che, con lo spostamento della produzione industriale nei paesi con un costo della forza lavoro più contenuto, ha dato vita nei paesi tecnologicamente più avanzati a un’economia sempre più incentrata sul marketing, sulla pubblicità e sulla distribuzione supportata da una sempre più marcata flessibilità dei rapporti di lavoro e da un’evidente erosione della distinzione tra tempo di lavoro e tempo libero.

Nonostante gli intenti utopistici che avevano accompagnato la nascita del web, il processo di privatizzazione non ha tardato ad arrivare sotto forma di browser e business dot.com. È dall’implosione di tale economia, naufragata con la bolla speculativa al passaggio di millennio, che è nato il web 2.0 costruito sulla partecipazione attiva degli utenti; non a caso le prime grandi piattaforme 2.0 sono state i social media (Facebook dal 2004, YouTube dal 2005, Twitter dal 2006 ecc.) e a tali standard si sono presto adeguate le piattaforme tradizionali di Google e Amazon a cui si sono poi aggiunte Airbnb (dal 2007) [su Carmilla] e Uber (dal 2009).

Sebbene a ridosso del passaggio tra primo e secondo decennio del nuovo millennio le piattaforme social hanno oggettivamente svolto un ruolo importante nel supportare numerose proteste, l’entusiasmo nei confronti delle nuove tecnologie della connettività ha dovuto fare i conti con il palesarsi del loro operare nella raccolta e nello sfruttamento dei dati personali che con la l’inadeguatezza di queste allo sviluppo duraturo di esperienze di antagonismo sociale [su Carmilla].

Se il web 2.0 ha permesso la raccolta di una quantità di dati prima inimmaginabile, occorre sottolineare come parallelamente a tutto ciò siano avanzate le ricerche nell’ambito dell’intelligenza artificiale ed è dall’intrecciarsi di questi due ambiti che è scaturita quella vera e propria riformulazione della vita quotidiana di cui forse soltanto ora ci si accorge, anche alla luce dell’emergenza pandemica.

Non è azzardato affermare che per il capitalismo della sorveglianza Google ha avuto un ruolo non dissimile da quello esercitato dalla Ford Motor Company e dalla General Motors nello sviluppo del capitalismo industriale [su Carmilla] ed è proprio attraverso colossi come Google che si è diffusa l’analisi predittiva in tutti gli ambiti dell’esistenza; dalle scuole alle banche, dalle assicurazioni alle agenzie interinali, dall’assistenza sociale agli apparati di polizia.

Nell’era del capitalismo della sorveglianza non c’è più confine tra i dati del consumatore, raccolti per proporre pubblicità personalizzate, e i dati del cittadino, raccolti per decidere se possiamo avere accesso o meno a determinati diritti […] Il Capitalismo della sorveglianza ci sta trasformando tutti in cittadini datificati e se davvero vogliamo capire questa trasformazione dobbiamo concentrarci sui bambini nati nell’ultima decade: la prima generazione datificata fin da prima della nascita (p. 19).

È pertanto sui nativi datificati che si concentra la ricerca di Veronica Barassi. Sui bambini datificati cioè sin da prima di nascere anche a causa della condotta dei genitori che condividono sui social informazioni circa il futuro nascituro, dai resoconti sull’attesa alle loro ecografie, proseguendo poi, una volta venuti al mondo, con la diffusione di immagini e racconti dettagliati dei loro istanti di vita quotidiana a cui si aggiungono i dati raccolti dalle tante app utilizzate dai genitori per monitorare la salute e la crescita dei bambini e dalle apparecchiature smart sempre più diffuse all’interno delle abitazioni [su Carmilla]. Poi il profilo dei bambini sarà aggiornato delle piattaforme educative e da tutto l’armamentario di cui dispone il capitalismo della sorveglianza.

È pertanto sui nativi datificati che si concentra la ricerca di Veronica Barassi. Sui bambini datificati cioè sin da prima di nascere anche a causa della condotta dei genitori che condividono sui social informazioni circa il futuro nascituro, dai resoconti sull’attesa alle loro ecografie, proseguendo poi, una volta venuti al mondo, con la diffusione di immagini e racconti dettagliati dei loro istanti di vita quotidiana a cui si aggiungono i dati raccolti dalle tante app utilizzate dai genitori per monitorare la salute e la crescita dei bambini e dalle apparecchiature smart sempre più diffuse all’interno delle abitazioni [su Carmilla]. Poi il profilo dei bambini sarà aggiornato delle piattaforme educative e da tutto l’armamentario di cui dispone il capitalismo della sorveglianza.

In particolare la studiosa si sofferma su quattro tipologie principali di raccolta dati relativi ai bambini: quelli raccolti dagli “assistenti virtuali” presenti nelle abitazioni in cui vivono; quelli immagazzinati dalle scuole attraverso le piattaforme educative on line; quelli relativi alla salute aggregati tanto attraverso app private quanto attraverso l’informatizzazione del sistema sanitario pubblico; quelli raccolti dai social media. Risulta pertanto palese la volontà delle Big Tech di raccogliere il maggior numero di dati personali per poterli aggregare in profili digitali riconducibili a singoli individui attraverso sistemi, anche biomedici, di identificazione e profilazione.

La recente pandemia, ricorda Barassi, ha di certo spinto sull’acceleratore del capitalismo della sorveglianza già in atto, palesando il livello di dipendenza dalle tecnologie digitali e la sempre più difficile distinguibilità tra ambiti privati e pubblici e tra tempi e spazi lavorativi e ricreativi.

Se il tracciamento medico del nascituro non è una novità, scrive Barassi, esistono però almeno due grandi differenze rispetto al passato: un’inedita possibilità di concentrazione dei dati raccolti dalle famiglie (informazioni mediche, psicologiche e relative alla routine quotidiana, agli stili di vita e di consumo ecc.) e un’altrettanto inedita diffusione di tali dati attraverso condivisioni su app e social con ciò che ne consegue in termini di profilazione aziendale. Non a caso, come ha esplicitato l’ONG Electronic Frontier Foundation nel report di Quintin Cooper, The Pregnancy Panopticon (2017), Facebook e Google stanno investendo sulla compravendita dei dati raccolti delle app che accompagnano la gravidanza.

In generale, sostiene Barassi, le Big Tech, oltre a raccogliere dati da terzi, stanno investendo in settori pubblici come la salute e l’educazione (es. Google for Education, che la recente emergenza pandemica ha enormemente contribuito a diffondere anche nel sistema educativo italiano). Sebbene negli USA e in Europa vi siano leggi che proibiscono alle aziende private di vendere a terzi dati raccolti nell’ambito dell’educazione, non è poi così difficile per tali piattaforme aggirare i vincoli legislativi e aggregare i dati sotto un unico profilo ID in grado di seguire l’individuo lungo la sua intera esistenza.

Una ricerca del 2019 pubblicata dal “British Medical Journal” ha mostrato come buona parte delle app relative alla salute condividano i dati raccolti con fornitori di servizi che a loro volta li girano soprattutto a società di ambito tecnologico, pubblicitario e persino ad agenzie di credito: anche i dati raccolti prima della nascita possono concorrere all’ottenimento o meno di un credito in età adulta.

Circa i motivi che spingono tante famiglie a ricorrere a tali app di tracciamento, le interviste sul campo condotte da Veronica Barassi indicano come l’entusiasmo per tali applicazioni derivi soprattutto dalla sensazione di sicurezza e controllo che esse sembrano offrire. Il fenomeno del sharenting, ossia l’ossessione dei genitori di condividere sui social informazioni relative ai figli, spiega la studiosa, sembra derivare dal tentativo di sconfiggere tutte quelle ansie e quelle paure che si proiettano sull’essere genitori per la prima volta attraverso la creazione di un’identità digitale dei figli il più possibile idilliaca. Durante l’inchiesta è emerso come le medesime motivazioni di controllo e sicurezza siano alla base anche del ricorso volontario a tecnologie di tracciamento reciproco, ad esempio tramite smartphone, tra i genitori.

Alla luce dell’incremento esponenziale nell’ultimo decennio di tecnologie di intelligenza artificiale tra le pareti di casa, Barassi invita a chiedersi quale tipo di valori culturali questi dispositivi incorporino e come vengano trasmessi. «Cosa vuol dire far crescere i nostri figli con dispositivi di intelligenza artificiale che insegnano loro a relazionarsi con un oggetto come se fosse una quasi-persona? Che tipo di dati vengono raccolti da queste tecnologie e che impatto hanno sulla privacy dei nostri figli?» (p. 46).

L’idea di intelligenza artificiale, ricorda la studiosa, è nata negli anni Cinquanta del Novecento con riferimento alla possibilità di far eseguire alle macchine cose che necessiterebbero dell’intelligenza umana. Oggi si tende a parlare di intelligenza artificiale tanto in maniera “hollywoodiana” (che la vuole dotata di coscienza e autonomia, in grado di provare emozioni e ingannare l’essere umano), quanto rapportandola all’apprendimento automatico da dati esistenti, alle reti neurali e all’analisi predittiva, cioè a tutto ciò che sta realmente trasformando la realtà quotidiana. «Se davvero vogliamo capire il ruolo dell’intelligenza artificiale nelle nostre case dobbiamo cominciare proprio dalle sensazioni e dalle emozioni che proviamo quando interagiamo con “macchine intelligenti”, e da come molto spesso le nostre interazioni con queste tecnologie siano definite dall’illusione dell’intimità artificiale» (p. 52).

L’idea di intelligenza artificiale, ricorda la studiosa, è nata negli anni Cinquanta del Novecento con riferimento alla possibilità di far eseguire alle macchine cose che necessiterebbero dell’intelligenza umana. Oggi si tende a parlare di intelligenza artificiale tanto in maniera “hollywoodiana” (che la vuole dotata di coscienza e autonomia, in grado di provare emozioni e ingannare l’essere umano), quanto rapportandola all’apprendimento automatico da dati esistenti, alle reti neurali e all’analisi predittiva, cioè a tutto ciò che sta realmente trasformando la realtà quotidiana. «Se davvero vogliamo capire il ruolo dell’intelligenza artificiale nelle nostre case dobbiamo cominciare proprio dalle sensazioni e dalle emozioni che proviamo quando interagiamo con “macchine intelligenti”, e da come molto spesso le nostre interazioni con queste tecnologie siano definite dall’illusione dell’intimità artificiale» (p. 52).

Diverse ricerche sul campo hanno dimostrato come gli individui si relazionino con queste tecnologie come se si trovassero di fronte a esseri umani (ad es. vi si rivolgono con forme di cortesia del tipo “per favore”, “grazie” ecc.) e si rapportano con gli “assistenti virtuali” avendo la sensazione di dialogare confidenzialmente con una persona amica. Sebbene tale sensazione venga maggiormente percepita confrontandosi con robot antropomorfici, è comunque bene presente anche nel rapporto con gli assistenti virtuali con cui sono possibili soltanto forme di interazione vocale.

A partire da tali premesse diviene importante chiedersi che tipo di relazione strutturino i bambini con agenti dotati di intelligenza artificiale. Sebbene non vi sono al momento risposte univoche da parte degli studiosi a proposito del tipo di interazione che i bambini sviluppano con l’intelligenza artificiale, quanto il rapporto possa divenire intimo e personale, di certo però occorre non dimenticare che tali tecnologie domestiche sono pianificate con preconcetti culturali e sociali, dunque è importante domandarsi quale tipo di valori trasmettano ai bambini. Di certo Alexa e Google Assistant sono progettati per incentivare e facilitare il consumo, ma quali preconcetti culturali trasmettono? La scelta della voce femminile in molto tecnologie smart, ad esempio, rafforza il pregiudizio culturale che vuole la donna “assistente” e “servizievole”.

Uno dei casi che più hanno fatto discutere, e su cui si sofferma l’autrice, riguarda Hello Barbie: una bambola rivelatasi in grado di registrare le conversazioni casalinghe per la profilazione dei bambini e dei famigliari. Non meno inquietante è stato l’uso e lo stoccaggio da parte di Amazon dei dati raccolti dai bambini attraverso Echo Dot Kids. Al di là dei prodotti appositamente realizzati per raccogliere dati sui bambini, occorre tener presente anche il rapportarsi di questi ultimi con tecnologie domotiche presenti nelle abitazioni – la studiosa ha in particolare monitorato l’uso di Amazon, Google, Apple e Samsung – che hanno accesso a informazioni relative al contesto socio-economico e agli aspetti valoriali e comportamentali della famiglia. Si tratta di raccolte che avvengono sempre più anche sfruttando la ricognizione vocale.

Un’impronta vocale è esattamente come un’impronta digitale, è un dato biometrico che può essere facilmente associato all’individuo. Questo significa che le aziende che raccolgono i dati dalle nostre case possono integrarli con informazioni biometriche da utilizzare per la creazione di profili ID unici che […] possono essere utilizzati per trarre una varietà di conclusioni sensibili sull’individuo: dal contesto socio-economico in cui vive al suo stato di salute mentale (p. 61).

Oltre a soffermarsi sull’inchiesta del 2019 condotta dalla tv belga VRT NWS venuta in possesso di un migliaio di registrazioni di Google Assistant che includevano conversazioni in camera da letto registrate senza che fosse stato pronunciato “Hey Google”, dunque all’insaputa degli utenti, Barassi riporta le inquietanti ammissioni di un impiegato di Apple rilasciate all’inglese “Guardian” nel 2020 a proposito della pratica diffusa in azienda di far ascoltare ai dipendenti le registrazioni di Siri.

Negli Stati Uniti vi sono già stati diversi casi in cui le registrazioni ottenute tramite Alexa sono state utilizzate in tribunale mentre il “Washington Post” ha ricostruito come l’Immigration and Customs Enforcement (la polizia di controllo dell’immigrazione) si avvalga del database CLEAR di proprietà di una multinazionale canadese contenente oltre 400 milioni di nominativi, indirizzi e dati vari raccolti da un’ottantina di aziende che si occupano di utenze domestiche, internet, telefonia ecc.

Il volume I figli dell’algoritmo di Veronica Barassi dedica uno spazio importante anche al ruolo dei social media nella costruzione contemporanea del sé e alla questione della privacy mettendo in luce, in quest’ultimo caso, come tale concetto sia contingente al contesto politico, sociale e culturale e come il grande limite del concetto di privacy in Occidente derivi dall’essere inteso come fenomeno individuale che induce a cercare soluzioni individualiste a problematiche in realtà di natura collettiva. Occorrerà tornare su questi ultimi aspetti affrontati dalla studiosa.

Su Carmilla – Serie completa Culture e pratiche della sorveglianza