di Franco Pezzini

[Qui la puntata precedente]

[Qui la puntata precedente]

Mani dall’Egitto

In una vignetta disegnata da Peter Cushing e riprodotta nella biografia di Christopher Lee, Peter’s drawing of our working life – sfortunatamente senza data visibile – la loro partnership è scherzosamente presentata in salsa egizia. Vi compaiono due figure, una più alta con copricapo, caffetano e barba ( “your part”, cioè Lee), e uno piccola e calva in tenuta da schiavo (“my part”, cioè Cushing). Il tipo alto mostra furibondo il disegno di una piramide ed esplode in un “you” seguito da geroglifici e un punto esclamativo – plausibilmente un improperio; mentre lo schiavo stringe perplesso e costernato una pala. Capiamo perché guardando alle loro spalle, dove la piramide che ha costruito è capovolta, con la punta in giù…

Eppure The Mummy non avrà seguiti veri e propri: il Kharis di Lee non ricompare e nemmeno il Banning di Cushing. Ciò che è in fondo ben spiegabile: Banning è un eroe una tantum, e far tornare Kharis in vita significherebbe indebolirne il profilo. Ma il filone resta promettente: e così la Hammer, che in quegli anni sta modellando i suoi grandi cicli su Frankenstein e Dracula, vara anche ben tre film di “gotico egizio” (1964-71). È abitudine sentirne parlar male, in particolare dei primi due, e in effetti l’assenza dei mattatori della casa si fa sentire; inoltre il riciclo di luoghi comuni del genere e la qualità delle sceneggiature, prive dei guizzi acidi del geniale Sangster, indeboliscono e a volte azzerano la tensione. Va peraltro apprezzato il tentativo di inserire qualche elemento nuovo, con il supporto di attori sempre decorosi e di un onesto teatro scenografico (colori vivaci, dorature, armamentario pseudoegizio). In realtà, come vedremo, ognuno di questi tre film – in fondo poco studiati, per cui merita dedicarvi qualche attenzione – rappresenta una storia a parte.

The Mummy del 1959 iniziava nel 1895; cinque anni dopo appare The Curse of the Mummy’s Tomb (Il mistero della mummia) di Michael Carreras, 1964, che si ambienta a sua volta a un lustro di distanza, cioè nel 1900, quando la tomba del principe Ra-Antef viene individuata dalla solita spedizione britannica (un Antef dell’XI dinastia risulterà, come vedremo, il padre della Tera di Bram Stoker). Cinque anni non sono lunghi, eppure in questo caso significano parecchio: infatti nel ’64 l’Inghilterra sta conoscendo l’impennata economica e culturale che traghetta dal clima di austerità postbellica di gran parte degli anni Cinquanta – segnati da tenacia e rigore ancora molto vittoriani – verso giorni di nuova euforia. Forse più un’evoluzione che una cesura, come in fondo testimonia il curioso, felice incontro tra il successo del gotico Hammer e le minigonne, i mostri vittoriani e l’ascesa di Carnaby Street: sta insomma sbocciando quell’età dorata della Swinging London (il termine verrà consacrato un paio d’anni dopo) in cui la metropoli sul Tamigi recupera per una breve primavera il ruolo virtuale di centro del mondo.

Ma è suggestivo tener presente in parallelo anche la situazione dell’altro referente geografico, l’Egitto: dove proprio negli anni in questione si lavora alacremente all’opera-simbolo del regime repubblicano-socialista di Gamāl ʿAbd al-Nasser, la Diga di Assuan – il cui bacino è completato e inizia a riempirsi proprio nel ’64 (anche se occorreranno altri sei anni per terminare l’Alta Diga, e ulteriori sei perché il bacino raggiunga la massima capacità). Le difficoltà di rapporti tra inglesi e governo egiziano manifestate nel film sembrano insomma tradire sapori d’epoca, le tensioni degli anni precedenti tra Nasser e la Gran Bretagna e il clima complesso che condurrà in prosieguo a nuove crisi anche militari.

Ma torniamo alla tomba di Ra-Antef. Uno dei responsabili della spedizione, il professore francese Eugene Dubois (Bernard Rebel, uncredited e morto tra l’altro prima dell’uscita in sala), viene subito ammazzato da cattivissimi predoni che per sovrapprezzo gli mozzano una mano; la figlia Annette (la debuttante Jeanne Roland, in realtà doppiata a enfatizzare l’accento francese) si vede lasciare quel macabro ricordino nei pressi dell’accampamento. Questo tema della mano tagliata tornerà altre volte nel corso del film, senza un diretto collegamento tra un episodio e l’altro, a suggerire una vaga idea di contrappasso: ma è suggestivo ravvisarvi una sorta di proiezione di vecchie fantasie egittizzanti (racconti, film) dove a essere mozzata era una mano – o un piede – della mummia di turno. Ciò avveniva in particolare in quel The Jewel of Seven Stars di cui il nuovo film condivide anche l’idea della figlia dell’egittologo a lungo separata da lui, e che riesce a conquistarsi l’intimità col padre – come qui narrato da Annette. Certo la trama si dipana poi del tutto autonoma, ma sul romanzo di Stoker dovremo tornare presto.

L’altro responsabile anziano della missione, Sir Giles Dalrymple (Jack Gwillim) deve a quel punto affrontare un diverso problema: il finanziatore, l’uomo d’affari americano Alexander King (il simpatico, pirotecnico caratterista Fred Clark) ha deciso di guadagnare dalla scoperta ben più di quanto potrebbe con l’assegno di qualche museo, e organizza un tour spettacolare della mummia in giro per gli USA. Disgustato, Sir Giles dà la dimissioni – ma ciò non basta a placare lo sdegno del governo egiziano, che gli toglie ogni permesso di scavare sul Nilo. A rappresentare le istituzioni del Cairo nel ruolo del funzionario Hashmi Bey torna qui una nostra vecchia conoscenza, l’ex-Mehemet Bey (e vestito allo stesso modo) George Pastell, come al solito in polemica con gli archeologi. Amareggiato da tutto il contesto, Sir Giles si abbandonerà a una deriva alcoolica.

Con le dimissioni del capo-spedizione l’incarico di seguire l’inventariazione dei pezzi spetta al suo socio giovane, John Bray (Ronald Howard) fidanzato di Annette: si noti che il cognome del personaggio, il “buono” della storia, riecheggia il nome dei leggendari Studios della Hammer in quella che pare una strizzata d’occhio al pubblico. In realtà il film verrà in questo caso girato nei meno connotati studi di Elstree, che ora la casa a volte utilizza.

Ma i nostri sono ancora in Egitto quando una prima copia dei preziosi elenchi viene trafugata da ignoti, e in quell’occasione resta ucciso il fedele collaboratore egiziano Achmed (il solito simpatico Michael Ripper). Nessuno stupore se dunque, sulla nave diretta in Inghilterra, prima Sir Giles e poi John vengano aggrediti – per fortuna senza grosse conseguenze: e a difenderli con vigorosi cazzotti interviene un altro viaggiatore. Questi, spinto in mare l’aggressore, si mette a fare il simpatico con Annette: non occorre grosso intuito per comprendere che la sceneggiata fosse preordinata e che il bruno, belloccio e facoltoso Adam Beauchamp (Terence Morgan) è un insidioso maneggione. Qui del resto gli stereotipi geografici non riguardano solo il rapporto con l’Oriente: se King è la caricatura del rozzo affarista a stelle e strisce, la volubile Annette è francese, così come il cognome del losco sciupafemmine – a instillare oltre Manica una certa diffidenza. Insomma il bravo e concreto britannico John cerca di rifiutare, Adam insiste per averli suoi ospiti a Londra; e in breve, sempre grazie all’incantata Annette, eccolo ficcare il naso nelle faccende della spedizione.

La giovane – di cui viene magnificata la cultura egittologica – gli chiarisce così il senso di una serie d’immagini rinvenute nella tomba, celebranti la storia di Ra-Antef. Certo una leggenda, spiega Annette, ma suffragata da solide prove… Figlio prediletto del faraone Ramses VIII (dal profilo immaginario, anche se un omonimo regnò per pochi mesi nel 1128 a.C.) Ra-Antef avrebbe coltivato l’amore del sapere e dell’interiorità quanto il gemello Be sensualità e piacere. Temendo la simpatia che il dotto fratello incontrava anche tra il popolo, Be era riuscito a farlo esiliare come mago pericoloso: ma, ritiratosi presso una tribù del deserto, Ra-Antef aveva inopinatamente fatto colpo anche su di loro. Chiamato a governarli, sarebbe stato anzi beneficiato di un loro prezioso talismano recante le parole della Vita, in grado di ridestare i morti… A quel punto, pregando di poter far uso con saggezza di tanto dono, il principe s’era deciso a tornare in Egitto per far valere le proprie ragioni: ma Be l’aveva prevenuto, mandando sicari sulle sue tracce. Come abbiamo modo di vedere nel solito flashback in costume – decisamente meno interessante di quello di The Mummy – il povero Ra-Antef era finito trucidato coi suoi seguaci: la mano con gli anelli del rango, tagliata (e siamo alla seconda), era stata anzi portata al mandante per dimostrare il riuscito esito della missione. Fin qui il racconto: Adam vi reagisce in modo strano, ma Annette è troppo affascinata per rilevarlo.

Qualcosa però si sta muovendo nell’ombra. Sfidato da Adam a verificare l’origine di un pendente egizio che Annette aveva ricevuto dal padre, proprio mentre lo sta studiando John viene stordito con un colpo alla testa e derubato dell’oggetto – che lo spettatore ha naturalmente già riconosciuto per il talismano della Vita. A sua volta King, che ha organizzato l’apertura ufficiale del sarcofago del principe davanti ai giornalisti, scopre che la mummia (che avevamo pur visto lì contenuta in una scena precedente) è sparita: invano John lo avvisa che il corpo bendato potrebbe essere stato risvegliato, l’americano non gli crede e finisce ammazzato in un vicolo del porto. E poco dopo tocca anche a Sir Giles, trovato nel suo alloggio con la testa sfondata.

Certo, a fronte del letale e tormentato Kharis di Lee, scolpito nelle bende come un atleta letale, la mummia di Ra-Antef (Dickie Owen) pare un goffo bietolone: lento com’è, raggiunge le vittime più per l0 stupore che suscita che per un paralizzante terrore. Ma è un problema di un po’ tutto il film, dal ritmo lento persino nelle scene che dovrebbero risultare di tensione: non per colpa degli attori (peraltro tutti extra-Hammer, a parte il paio di caratteristi citati) ma di una storia dove Michael Carreras ha preteso di far troppo, come regista, produttore e sceneggiatore. È lui infatti l’Henry Younger autore del testo.

A peggiorare le cose è uno strano episodio comprensibile solo a posteriori, in cui la Mummia irrompe nella villa di Adam, punta contro Annette che sviene, poi le dispensa una carezza prima di tirare un manrovescio al padrone di casa. La sensazione sul momento è di inconcludenza. Certo alla fine si capirà il tipo di dialettica tra Adam che domina la Mummia con le parole della Vita (è lui ovviamente ad aver rubato l’amuleto) e la creatura bendata che con Adam ha qualche ruggine – ma è difficile che lo spettatore ripensi più avanti all’episodio. Comunque John arriva coi poliziotti quando la Mummia si è già allontanata, e non gli resta che incassare il mutato orientamento di Annette – preoccupata solo del bellimbusto malmenato.

John inizialmente sospetta di Hashmi Bey, giunto in trasferta a Londra; ma i due si sono chiariti e stanno discutendo a casa di John, quando la Mummia compare anche lì. Colpo di scena (o almeno così si vorrebbe): le piomba addosso una rete con un nugolo di poliziotti – e da un punto di vista simbolico dovrebbe trattarsi di una scena importante, perché l’impossibile si manifesta ora davanti agli uomini delle istituzioni. Ma a quel punto Hashmi Bey si getta ai piedi dell’antico principe chiedendo di poter espiare la colpa di non aver impedito la profanazione della sua tomba. Per tutta risposta, e nell’assoluta inerzia della polizia, la Mummia strappa la rete che la imprigiona, schiaccia la testa china dell’egiziano con un piede e quindi se ne va. Sorvegliata a distanza dai poliziotti (bontà loro).

Nel frattempo Annette viene condotta da Adam nel sotterraneo della villa: i preziosi oggetti egizi che vede lì raccolti – spiega il tipo – sono suoi da sempre. Il fatto è che lui è Be, il fratello di Ra-Antef: maledetto dal padre che ne ha scoperto il fratricidio, è stato condannato a vivere per sempre a meno di non essere ucciso – ma ormai è impossibile – dal proprio fratello… Così si è trascinato per tremila anni come una specie di Ebreo Errante senza poter raggiungere la pace. Ora però, col ritrovamento della mummia di Ra-Antef e grazie al potere delle parole della Vita sul fatale pendente, può risvegliare il fratello e farsi uccidere da lui: e visto che Annette voleva seguirlo, considera ovvio che muoia con lui. È chiaro che la ragazza, che aveva in mente un altro tipo di fuga d’amore, non è proprio soddisfatta… ma invocata, la Mummia arriva.

Per fortuna giunge anche John con la polizia. Facendo allora trasportare Annette svenuta tra le braccia della Mummia, Adam fugge con loro dai condotti fognari sottostanti la villa. Per distanziare gli inseguitori, serrando una porta ci rimette una mano (e siamo a tre), quindi il gruppetto si addentra nel dedalo di fognature. Quando però comanda a Ra-Antef di uccidere Annette, quello si rifiuta; le strappa invece l’amuleto della Vita e affoga Adam – che, per portare la ragazza con sé, stava per pugnalarla – nell’acqua del condotto; e infine si fa rovinare addosso una massa muraria, scomparendo con il pendente. La fedifraga francesina verrà salvata dal fedele, responsabile, caparbio britannico John.

La storia che il cattivo sia fratello della Mummia, duplicando i tipi d’immortalità in scena nel film, potrebbe essere interessante ma resta penalizzata dai limiti della sceneggiatura; e la scelta di fare di Ra-Antef una mummia buona – per quanto vincolata a uccidere dal potere di chi ha il talismano – risulta da un lato narrativamente rischiosa e dall’altro poco convincente (tutto lì, il grande pensatore?). La critica, in generale, sarà negativa.

Un caso piuttosto diverso è quello della “puntata” successiva, The Mummy’s Shroud (Il sudario della mummia) di John Gilling, 1967: un regista di solito interessante e originale, che qui lavora su una sceneggiatura (propria e di Anthony Hinds) molto tradizionale ma compatta e tutto sommato godibile.

La voce circolante che a narrare uncredited gli antefatti egizi all’inizio del film sia Cushing potrebbe stabilire una connessione indiretta con The Mummy: quasi che Banning, segnato dalla propria esperienza, vada indagando su altri casi “accaduti” di reviviscenze mummiesche. Qualcuno ha anzi acidamente commentato che tale contributo di Cushing costituirebbe la parte migliore del film – oggi sappiamo però che la voce non è sua, ma dell’attore Tim Turner.

Se The Curse of the Mummy’s Tomb veniva varato in un certo complesso contesto internazionale, ora il quadro è persino più teso: quando il 18 giugno 1967 il film esce in Gran Bretagna – era già apparso negli Stati Uniti a metà marzo – il nome dell’Egitto richiama anzitutto le drammatiche vicende del Medio Oriente, dove si è appena consumata la Guerra dei sei giorni (5-10 giugno 1967). In compenso la Swinging London è all’apice: e in quel contesto di rinnovamento anche la Hammer va trasformandosi. The Mummy’s Shroud è in effetti l’ultimo film girato nella storica, “artigianale” sede di Bray prima del definitivo passaggio verso set celebri ma più anonimi, a Elstree e Pinewood.

1920: Stanley Preston (John Phillips), un ricco industriale finanziatore della spedizione di Sir Basil Walden, parte obtorto collo ma con grande clamore mediatico per salvare gli archeologi – c’è anche suo figlio – dispersi nel deserto. Quando li trova hanno appena raggiunto la scoperta incalzata tanto ansiosamente tra tempeste di sabbia, sete e strani presagi: in una grotta è stata infatti identificata la tomba del faraone bambino Kah-To-Bey (vano cercarlo nei testi egittologici, dovrebbe collocarsi nel 2000 a.C.), il cui corpo mummificato alla meglio giace nella sabbia coperto da un sudario fitto d’iscrizioni.

La scoperta è di grande rilevanza. Kah-To-Bey, sfuggito a un massacro in cui era morto il padre faraone, era stato condotto nel deserto dal fedele schiavo Prem (Dickie Owen) – che però non era riuscito a salvarlo da una morte per stenti. La conferma che quella storia leggendaria abbia base storica permette di identificare una certa grande mummia conservata al Museo del Cairo come quella di Prem, cui il ragazzino morente aveva consegnato il proprio emblema regale causando qualche equivoco millenni dopo tra gli archeologi.

La collaboratrice del professore più esperta in lingue antiche, Claire de Sangre (l’interessante Maggie Kimberly, il cui viso enigmatico sembra ben promettere), e che già ha mostrato doti di preveggenza, si rifiuta spaventata di tradurre le iscrizioni del sudario: evocano lo spirito del sepolcro, leggerli può essere pericoloso. A interpretare Sir Basil è una vecchia gloria di casa Hammer, André Morell, mentre il buffo e maltrattatissimo collaboratore di Preston, Longbarrow, è il solito Michael Ripper (stavolta con una parte più cospicua e a tratti patetica).

Alla scoperta della tomba, Sir Basil era stato morso da un serpente velenoso, in apparenza senza gravi conseguenze; ma in seguito sta sempre peggio e viene ricoverato in ospedale. Preston, nel tentativo di oscurarne il ruolo e accaparrarsi ogni merito, corrompendo i medici fa in modo che venga internato in una clinica psichiatrica… e invano suo figlio Paul (David Buck) che ha appunto partecipato alla spedizione di Sir Basil e lo venera, rinfaccia al genitore la losca iniziativa.

Sir Basil riesce però a fuggire: e stanco, in cattive condizioni fisiche e confuso, trova riparo a casa di una maga, Haiti (Catherine Lacey, una vecchia gloria del grande cinema) che ne ha previsto la venuta entro una sfera di cristallo. Per sua sfortuna, la donna è madre dell’ultimo custode della tomba di Kah-To-Bey, il sinistro beduino Hasmid Alì (Roger Delgado) che aveva tentato di impedire il passaggio agli archeologi; e che ora, recuperato al Museo il sudario, provvede a risvegliare in quella stessa sala la grande mummia di Prem (Eddie Powell, lo stuntman che normalmente sostituisce in scene critiche Christopher Lee). Si noti che in questo film troviamo nuovamente una collettività indigena cultrice del passato: non proprio una setta ma quasi, una famiglia di custodi che lungo i secoli difenderebbe la tomba dell’antichissimo re-bambino. Ridestata dal sonno, l’enorme creatura bendata punta dunque verso casa della maga… e il giorno dopo, nella stessa sala del sarcofago di Prem – tornato alla base dopo la missione – un terrorizzato inserviente del museo trova in un armadio il corpo massacrato di Sir Basil. Quando viene ucciso anche un secondo partecipante della spedizione, il fotografo Harry Newton (Tim Barrett) – bruciato vivo coi suoi acidi mentre stampa le foto del sudario – è evidente anche ai più distratti che qualcuno si accanisce contro i profanatori della tomba di Kah-To-Bey.

Certo il motivo della maledizione è stravecchio (non bambino ma molto giovane era anche Tutankhamon), e la sceneggiatura cerca di cavalcarlo attraverso due elementi fortemente marcati, le voci di una folla di giornalisti che Longbarrow cerca di tenere a bada, e la paura dell’antieroe Preston – che già dopo il primo delitto avrebbe voluto imbarcarsi e filare, ma si trova bloccato dal locale ispettore Barrani (Richard Warner) fino a che l’indagine non sia conclusa. Naturalmente cerca di violare le consegne e persino, senza successo, di corrompere Barrani; mentre sua moglie, l’ironica e intelligente Barbara (Elizabeth Sellars) non nasconde l’ormai cronica delusione verso quell’uomo che non solo crede di poter comprare tutto, ma è persino pronto a scappare da solo. La regia di Gilling rimarca la distanza ormai incolmabile tra i due sposi nella scena del loro congedo, dove la stessa macchina di ripresa si allontana – senza che ormai tra loro possa consumarsi altro che qualche parola frettolosa. Come a continuare la riflessione sottostante il The Mummy fisheriano, molta parte della sceneggiatura è insomma dedicata allo sviluppo del personaggio anaffettivo dell’uomo d’affari Preston, vero e proprio protagonista negativo – cui idealmente si contrappone, sia pure in chiave di degenerazione, la fedeltà plurimillenaria di Prem. Alla perdita di controllo del primo sulla realtà circostante fa però riscontro il penoso controllo magico sul secondo, schiavo persino oltre la morte: e se consideriamo la sostanziale fragilità degli archeologi (la crisi di Sir Basil è del resto omologa alla deriva alcoolica di Sir Giles nel film precedente) il quadro gronda pessimismo.

Incaricato di acquistare per l’ingombrante principale un biglietto sulla prima nave del mattino, il povero e terrorizzato Longbarrow è raggiunto da Mummia, imprigionato nelle zanzariere e gettato dalla finestra; e poche ore dopo, mentre attende una carrozza per il porto promessagli dal diabolico Hasmid, anche il cattivo Preston incontra la morte – la testa sfondata contro un muro. Per quanto la Mummia non mostri qui neppure l’ombra della complessità del Kharis di Lee e la sue attese non evochino la genuina tensione suggerita da The Mummy, a differenza che in The Curse of the Mummy’s Tomb la minaccia risulta concreta: il gigantesco Prem è nuovamente veloce, efficace nello svolgere il proprio ministero, relativamente originale nei delitti compiuti.

A questo punto l’ispettore Barrani suggerisce ai superstiti della spedizione di partire, ma Paul pensa non sia una soluzione adeguata: la vendetta li raggiungerebbe ovunque. Però a quel punto è sparita Claire… In effetti la ragazza si è ricordata della chiaroveggente che le aveva lasciato il proprio nome: e da lei scopre come fermare la maledizione chiedendo perdono per la profanazione (siamo lontani anni luce dall’orgoglio illuminista dell’archeologo Cushing, ma stanno cambiando i tempi) e proclamando la formula di Vita e Morte iscritta sul sudario. Quando però Claire corre al museo davanti al sarcofago di Prem, questi è risvegliato da Hasmid; arrivano anche Paul e l’ispettore, e in una scena convulsa – la Mummia è scatenata – scoprono che per recitare utilmente la formula occorre tenere tra le mani il sudario. Che ovviamente Hasmid non si sogna di mollare, salvo finire impiombato da Barrani; e quando infine Claire scandisce le parole fatali nella sala devastata, la Mummia si blocca sbriciolandosi (con un effetto apprezzabile). Il film si chiude con la ragazza che ricopre del sudario con rispetto la piccola mummia di Kah-To-Bey. Il film cerca insomma di declinare diversamente una serie di equilibri delle trame classiche dell’Egyptian Gothic, svoltando con un po’ troppa timidezza verso le letture dell’occulto: la direzione sarebbe promettente, ma la prova resta non riuscita.

Come prevedibile, a risolvere la questione è qui la figura femminile: anche se è peccato che il personaggio di Claire, circonfuso all’inizio del film di una promettente e carismatica originalità, faccia tappezzeria per quasi tutta la storia e ricompaia in pratica solo nel finale (oltre che negli innumerevoli manifesti del film). Anche in questo caso, comunque, la critica non sarà generosa, e Gilling stesso liquiderà The Mummy’s Shroud come uno dei propri film peggiori. Un coro di biasimo che, come spesso accade, va ben oltre la gravità dei limiti del film.

Infatti una certa densità simbolica sul tema del controllo presente nelle pellicole precedenti, e giocata con tanta sottigliezza in ultimo nel The Mummy di Fisher, in questi ultimi due film conosce un’avvertibile crisi. Che si tratti del potere di un amuleto o delle formule su un sudario, tutto si consuma in dinamiche magiche fin troppo elementari, che non riescono a trovare risonanze di maggiore respiro. Non si tratta solo del fatto che la mummia reviviscente non faccia più paura: è che si è consumata una crisi simbolica, per cui il tema così espresso non parla più al pubblico. Conscia di questa crisi – anche e non solo in una Gran Bretagna dove la Swinging London si avvia a essere ormai un ricordo, e nuove crisi incalzano – la Hammer riparte dal proprio vecchio cavallo di battaglia, la letteratura gotica.

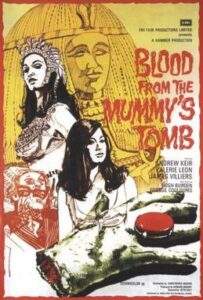

Il film “egizio” seguente, Blood from the Mummy’s Tomb (Exorcismus – Cleo la dea dell’amore), 1971, sarà dunque privo di mummioni nerboruti: infatti a essere portato in scena, ancorché in termini liberi, è lo strano, claustrofobico romanzo stokeriano The Jewel of Seven Stars (Il gioiello delle sette stelle). Se vogliamo, da parte della pragmatica casa di produzione si tratta di una “scoperta” fino a un certo punto, perché una breve versione televisiva della stessa storia, The Curse of the Mummy di Guy Verney, è andata in onda l’anno prima nell’ambito della leggendaria serie britannica Mystery and Imagination (Stagione 5, Episodio 3, 1970), con Isobel Black nel ruolo della protagonista; ma rispetto al sobrio bianco e nero da teatro da camera di quel riferimento classico – oggi tra i pochi episodi sopravvissuti della serie – la versione Hammer impazza di colori e tenta il salto verso nuove inquietudini. Il film uscirà nell’ottobre ’71, e la vicenda della possessione della giovane protagonista corre insomma parallela a quella della piccola Regan del romanzo The Exorcist di William Peter Blatty dello stesso anno – che col suo nuovo linguaggio sovvertirà radicalmente l’horror.

Il film “egizio” seguente, Blood from the Mummy’s Tomb (Exorcismus – Cleo la dea dell’amore), 1971, sarà dunque privo di mummioni nerboruti: infatti a essere portato in scena, ancorché in termini liberi, è lo strano, claustrofobico romanzo stokeriano The Jewel of Seven Stars (Il gioiello delle sette stelle). Se vogliamo, da parte della pragmatica casa di produzione si tratta di una “scoperta” fino a un certo punto, perché una breve versione televisiva della stessa storia, The Curse of the Mummy di Guy Verney, è andata in onda l’anno prima nell’ambito della leggendaria serie britannica Mystery and Imagination (Stagione 5, Episodio 3, 1970), con Isobel Black nel ruolo della protagonista; ma rispetto al sobrio bianco e nero da teatro da camera di quel riferimento classico – oggi tra i pochi episodi sopravvissuti della serie – la versione Hammer impazza di colori e tenta il salto verso nuove inquietudini. Il film uscirà nell’ottobre ’71, e la vicenda della possessione della giovane protagonista corre insomma parallela a quella della piccola Regan del romanzo The Exorcist di William Peter Blatty dello stesso anno – che col suo nuovo linguaggio sovvertirà radicalmente l’horror.

Del romanzo The Jewel of Seven Stars di Stoker, edito nel 1903 da Heinemann di Londra (stesso anno da Heinemann per le colonie e 1904 da Harper & Brothers per il mercato americano) e poi, con profonde modifiche, nel 1912 da William Rider & Son di Londra, già qualcosa si è detto, ma per cogliere le trasformazioni filmiche merita riprendere in breve la trama. La vicenda si presenta idealmente come un trittico. La voce narrante è quella del giovane avvocato Malcolm Ross, innamorato della bella Margaret Trelawny e chiamato da lei in soccorso nel pieno della notte: il padre della ragazza, il facoltoso archeologo Abel Trelawny, è caduto vittima di un attentato, ferito al polso, e versa in uno strano stato di coma. Al suo capezzale, nella grande casa fitta di reperti quanto un museo – mummie comprese – si raduna dunque una piccola squadra, con l’affidabile dottor Winchester e un’infermiera (poi due) per affrontare gli aspetti medici, l’ispettore Dolan di Scotland Yard, il brillante sergente Daw e altri poliziotti per indagare sull’aggressione, l’agitato Corbeck ex-collega di Trelawny reduce da una misteriosa missione affidatagli in Egitto, più ovviamente il personale di servizio (quello almeno non pronto a licenziarsi per timore che la casa sia infestata) tra cui la governante signora Grant. Il problema è che il vecchio archeologo ha dato precise istruzione di non rimuovere il suo corpo neanche in caso di malore, di non spostare gli strani oggetti in giro per la casa in posizione prefissata… e anche col personale medico e di sicurezza presente iniziano a riproporsi strani eventi. Nuovi incomprensibili attacchi notturni all’archeologo, trance catalettiche di altri della squadra, reazioni aggressive del gattino di Margaret verso una mummia di felino, avvenimenti inspiegabili come il ricomparire in casa di oggetti spariti… Oltretutto Margaret ha poca confidenza con il severissimo padre, è tornata da poco a vivere con lui e non è al corrente di cosa si stesse occupando.

Nella casa assediata dai misteri l’affidabile Malcolm diventa ben presto il depositario di idee e confidenze di vari compagni: Daw sospetta di Margaret, mentre Corbeck sollecita l’avvocato a leggere passi di un particolare volume seicentesco della biblioteca di Trelawny. Si tratta del resoconto – fortunatamente glossato in inglese – di un viaggiatore in Egitto di un paio di secoli prima, tale Nicholas van Huyn di Hoorn: nella cosiddetta Valle dello Stregone era penetrato con un gruppo di arabi di un certo sceicco in una tomba di cattiva fama trovandovi la mummia di una donna con una mano nuda, scoperta dalle bende e innaturalmente ben conservata, con sette dita. Sotto la mano stava un rubino enorme con sorta di stelle incluse, che l’olandese aveva prelevato; ma venendo via di lì alcuni uomini erano morti orribilmente dopo aver tentato di depredare la tomba. Dalla quale erano riusciti però a strappare la misteriosa mano destinata a potente amuleto, il cui polso appariva innaturalmente macchiato di sangue: e ritrovandosi al mattino solo, van Huyn aveva trovato lo sceicco morto, strangolato coi segni di sette dita sulla gola.

Emerge così che Trelawny e Corbeck avevano fortunosamente recuperato il rubino, riscoperto la tomba della misteriosa mummia, e – nei giorni avventurosi della rivolta di ʿOrābī Pascià (1879-1882) – decrittato la minacciosa iscrizione degli antichi sacerdoti che condannava la Senza Nome alla solitudine eterna, nonché il resto dei geroglifici all’interno. Sepolta lì era Tera, regina dei due Egitti, figlia di Antef dell’XI dinastia, con i suoi vari sarcofagi (il profilo pare debitore almeno in parte di quello della regina Hatshepsut, la cui tomba era stata scoperta nella Valle dei Re da Howard Carter poco prima dell’uscita del romanzo, sempre nel 1903): e il polso mutilo era incrostato di sangue secco. Formata dal padre alle doti del buongoverno, cresciuta nelle arti e iniziata alla magia, Tera era entrata in conflitto con i sacerdoti: sosteneva di avere il potere di piegare gli dei alla sua volontà, e il clero l’aveva sanzionata con la cancellazione del suo nome, impedendole una vita nell’aldilà. Ma lei aveva pianificato di risorgere in un futuro lontano, in una terra del nord sotto le sette stelle che avevano presieduto alla sua nascita: da cui una complessa spiegazione del perché di un particolarissimo rito funerario. Trelawny e Corbeck rimuovono dunque il contenuto della tomba, dopo aver copiato tutto quanto raffiguratovi: ma nel trasbordo con uomini inaffidabili, nel contesto di una tempesta di sabbia la mummia sparisce. La ritrovano nuovamente nella tomba della Valle dello Stregone, circondata dai corpi strangolati di tre degli accompagnatori, essi pure coi segni di sette dita alla gola: e la mano dal polso stillante riposa ora sul petto della regina. Questa seconda discesa nel pozzo della mummia avviene il 3 novembre 1884: ma lì, senza rendersi conto, i due archeologi passano tre giorni in stato di stupefazione. Tre giorni, in un linguaggio simbolico fortemente influenzato dai testi scritturistici, riporta all’idea di una resurrezione…

Tornato al Cairo e di lì ad Alessandria, Trelawny trova un cablogramma: la giovane moglie è morta dando alla luce una bambina, appunto Margaret. Distrutto dal dolore parte, ed è Corbeck a dover portare i tesori (alcuni con caratteristiche davvero particolari, come un certo scrigno dalla curiosa luccicanza) a Londra. A turbare Trelawny, nel corso degli anni, sarà la somiglianza tra la figlia e Tera; ma rimanda Corbeck alla tomba a cercare alcune lampade che dovrebbero esservi nascoste. Quegli oggetti, sette come le forme di Hator, dovrebbero avere un ruolo essenziale nei misteri di Tera: Corbeck riuscirà faticosamente a trovarle, ed è per questo che è tornato dal socio…

Questa prima parte raccoglie i primi dodici capitoli del romanzo, più della metà, in una situazione (fatti salvi gli ultimi con le scene in Egitto) fascinosamente claustrofobica attorno al capezzale del vecchio archeologo: e a fronteggiare il mistero è una squadra legata da rapporti di amore, amicizia, affettuosa stima. Vi troviamo lo Stoker del Dracula e quello “rosa” di Il mistero del mare; ci si può persino domandare se Corbeck (ecletticissimo per competenze, dottore in legge, medicina, laureato in storia dell’arte, specializzato in lettere, lingue, filosofia…) non sia un autoritratto dell’autore e il suo austero, tirannico sodale il solito Henry Irving, mentre i complicati assetti di particolari simbolici, esoterici e di trama – che talora lasciano il lettore un po’ spaesato – rappresentano una sorta di firma dell’autore, coi suoi soliti barocchi, deliziosi arzigogoli causali. Notte e giorno insieme a studiare un caso in una dimora assediata da forze misteriose, i nostri eroi non verranno minacciati da mummioni nerboruti, a dispetto delle mani strangolatrici: in scena – e l’arrivo su grande schermo di Blood from the Mummy’s Tomb è indicativo di una nuova stagione, col revival magico ormai esploso – è qualcosa di assai più sottile. E il controllo sul presente da parte del passato parla di insidie che minacciano – ci racconta Stoker – l’assetto di un’intera cultura.

Questa prima parte raccoglie i primi dodici capitoli del romanzo, più della metà, in una situazione (fatti salvi gli ultimi con le scene in Egitto) fascinosamente claustrofobica attorno al capezzale del vecchio archeologo: e a fronteggiare il mistero è una squadra legata da rapporti di amore, amicizia, affettuosa stima. Vi troviamo lo Stoker del Dracula e quello “rosa” di Il mistero del mare; ci si può persino domandare se Corbeck (ecletticissimo per competenze, dottore in legge, medicina, laureato in storia dell’arte, specializzato in lettere, lingue, filosofia…) non sia un autoritratto dell’autore e il suo austero, tirannico sodale il solito Henry Irving, mentre i complicati assetti di particolari simbolici, esoterici e di trama – che talora lasciano il lettore un po’ spaesato – rappresentano una sorta di firma dell’autore, coi suoi soliti barocchi, deliziosi arzigogoli causali. Notte e giorno insieme a studiare un caso in una dimora assediata da forze misteriose, i nostri eroi non verranno minacciati da mummioni nerboruti, a dispetto delle mani strangolatrici: in scena – e l’arrivo su grande schermo di Blood from the Mummy’s Tomb è indicativo di una nuova stagione, col revival magico ormai esploso – è qualcosa di assai più sottile. E il controllo sul presente da parte del passato parla di insidie che minacciano – ci racconta Stoker – l’assetto di un’intera cultura.

(5–Continua)